-

Compteur de contenus

164 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

1

Type de contenu

Profils

Forums

Téléchargements

Blogs

Boutique

Calendrier

Noctua

Messages posté(e)s par MKPanpan

-

-

il y a une heure, C14edgeHD a dit :

J'ai envie de te répondre que le télescope, faut bien le fabriquer sur terre avant de l'envoyer sur la lune, donc on ne s'affranchit pas du tout des contraintes de poids et de taille liée au transport spatial. Donc, pourquoi s'embéter à le poser sur la lune alors qu'il marche tout aussi bien au point de Lagrange le plus proche de chez vous?

L'avantage sur la Lune, c'est qu'on peut facilement l'envoyer en pièces détachées en plusieurs parties, donc un plus gros télescope.

On pourrait aussi le faire dans le vide spatial, mais ça demande un montage automatisé des différentes parties, chacune donc avec des propulseurs, sans intervention humaine. Le Lagrange L2 et le JWST sont 4 fois plus éloignés que la Lune. À mon avis plus risqué qu'un montage sur la Lune, pour la maintenance aussi, voire pour son évolution.

Pour Homo Sapiens, ou pour les colons américains par exemple, les migrations avaient pour but d'aller dans un endroit où il y avait plus de richesses : alimentation abondante, grands espaces, bois (première richesse américaine depuis la colonisation,) ... Pas sûr que les richesses soient sur Mars, il faudra tout apporter. Mais pour le principe de l'expansion naturelle de l'être humain, je suis d'accord.

-

Ce qui revient souvent, c'est que pour la simple recherche scientifique, une sonde est au moins aussi efficace qu'un humain.

Encore que ces dernières années, on a des soucis pour faire revenir les échantillons de "cailloux" martiens. Mais on a tout de même réussi à récolter et ramener des poussières d'astéroïdes, alors ça doit être faisable. Si on mettait l'argent et les compétences des vols habités dans les missions non habitées, on aurait probablement été un peu plus loin.

Mais force est de constater qu'on a eu du mal aussi dernièrement à poser des sondes sur la Lune également. Je ne crois pas au discours "on a perdu le savoir," on a juste diminué l'intérêt et donc les finances dans la conquête spatiale. Le programme Starship coûte peut être 100 fois moins que le programme Apollo en dollars constants, et si l'on fait la rétrospective du développement et des problèmes pendant les programmes Mercury, Gemini et Apollo, on a quand même pris énormément de risques pour les humains. On pourrait presque dire qu'aujourd'hui, tout le monde est capable d'aller sur la Lune si on fabrique une fusée à 100 milliards l'unité et si on accepte risque de mort non négligeable. Le défi aujourd'hui est bien différent.

L'intérêt d'aller sur la Lune : pourquoi pas y faire une station de recherche comme en Antarctique, un télescope au sol lunaire pourrait peut-être voir le jour, s'affranchissant des contraintes atmosphériques terrestres et de la limite de taille et de poids d'un télescope spatial (pour les fusées actuelles.) Ça peut également être une base intermédiaire pour les lancements pour aller "plus loin," pas forcément pour des humains mais aussi pour des sondes.

Pour Mars, à part pour démontrer les capacités des ingénieurs à être capable de le faire, je ne sais pas quel est l'intérêt d'y aller voire d'y rester. Les adeptes de SF (dont je fais partie) croyant en la terraformation oublient quelques points essentiels : on pourrait éventuellement modifier la composition de l'atmosphère, mais augmenter la pression nécessiterait d'augmenter la capacité de la planète à la retenir, c'est à dire augmenter sa gravité. On aura peut être réussi dans quelques centaines ou milliers de générations à avoir de l'oxygène, mais à une pression de moins de 0,01 bar. Invivable, et ce n'est qu'un exemple.

Vénus : c'est l'inverse, la pression atmosphérique est de 90 bars, 460°C, et chargée en acide sulfurique. Les sondes elles-mêmes ne tiennent que quelques heures au mieux. L'humain resterait enfermé dans un habitat (assez solide donc) pour ne voir qu'un épais brouillard. Peu d'intérêt.

Jupiter et Saturne, si belles au télescope, sont composées de gaz (donc pas de sol, à moins peut être un noyau central,) avec une pression atmosphérique considérable, des vents à faire pâlir un breton, et, qui plus est, un champ magnétique hyper intense autour de Jupiter.

Uranus et Neptune, hormis le fait que le Soleil est à peine plus lumineux qu'une autre étoile, sont également des planètes gazeuses, glacées en plus.

Reste les satellites massifs comme Ganymède, Europe, Titan, Triton, peu connus encore, peut-être prometteurs (pourquoi pas pouvant même abriter une vie primitive.) Il y a peut être un intérêt pour y aller, mais on n'est plus dans les mêmes distances : Voyager a mis 18 mois pour atteindre Jupiter, 3 ans pour Saturne, 9 ans pour Uranus, 12 ans pour Neptune, et ne comptait pas freiner au passage.

Au-delà, à moins de révolutionner les règles de la Physique et de développer le voyage hyperspatial, ou de révolutionner la médecine en inventant l'hibernation, il n'y a pas encore à se soucier du problème des rayons cosmiques.

-

J'ajoute d'autres extraits :

-

1

1

-

-

Une petite vidéo de l'amerissage du booster :

Il y a eu a priori un incendie dans la baie moteur juste avant l'arrivée, déstabilisant le booster, mais celui-ci garde tout de même le contrôle. Ce n'est pas 100% nominal, mais le progrès est là.

Étant donné que la caméra n'était pas loin, on peut en déduire que le point visé pour l'atterrissage a été respecté, à voir si c'est au mètre près comme l'exigerait un atterrissage sur Mechazilla.

-

1

1

-

-

Bonjour,

Les autorités ont approuvé le 4ème test du Starship pour demain, Jeudi 6 juin à 14h (heure métropolitaine française,) avec une fenêtre de tir de 2 heures.

Pour suivre en direct le lancement, il y a :

- le site officiel de SpaceX :

https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-4

- la chaine NasaSpaceFlight (en VO ^^) dont le live commence à 6 heures du matin heure française (c'est-à-dire toute la nuit pour les américains) :

- la chaine française Techniques Spatiales que j'aime suivre pour ses explications techniques, en association avec StarbaseFR qui suit activement ce qu'il se passe chez SpaceX :

Il en existe d'autres bien sûr.

Bon vol 🚀

-

4

4

-

-

Bonjour,

Pour les infos concernant les conclusions du vol IFT-3, je mets le lien ici.

Concernant l'IFT-4, 2 petits changements sur le plan de vol par rapport à l'IFT-3 :

- Il est prévu de se séparer du Hot Stage Ring (anneau de séparation à chaud,) juste après la séparation des deux étages, afin d'alléger le Booster. En effet, l'ajout de cet anneau, ainsi que d'autres éléments (système d'extinction d'incendie par exemple,) sur le Booster au cours des différents tests a alourdi le Booster qui n'emporte pas davantage d'ergols pour autant. Cela facilitera le ralentissement et le contrôle d'orientation du Booster pour sa descente.

Tout cela devrait être corrigé pour les futures versions du lanceur, comme vu plus haut pour l'IFT-8 (?) avec le B15 (?)

- il est cette fois prévu que le Ship fasse sa manœuvre de flip et tente un amerrissage contrôlé à la verticale (s'il survit à la rentrée atmosphérique,) alors qu'il était prévu un simple splash down sans ralentissement moteur lors du test précédent.

Cela signifie donc qu'il n'y aura pas à nouveau de test de transfert de carburant entre réservoirs, puisque la manœuvre d’atterrissage utilise les ergols présents dans les réservoirs de la coiffe.

Il n'y aura a priori pas non plus de test d'ouverture de la baie de chargement, ni d'allumage moteur dans le vide.

Des mesures auront probablement été prise également pour lutter contre les problèmes rencontrés lors de l'IFT-3.

A bientôt

-

1

1

-

-

Bonjour,

Voici un résumé des conclusions officielles (et publiques) de l'IFT-3 par SpaceX :

- La phase ascensionnelle jusqu'à séparation des deux étages s'est déroulée de façon nominale.

- Le rallumage des 13 réacteurs du Booster pour la phase de ré-entrée (boost back burn) s'est bien déroulé, mais ensuite, 6 de ces 13 moteurs se sont éteints, réduisant donc la durée de ce burn.

La cause de cet arrêt moteur est apparemment la même que celle de l'IFT-2, à savoir un blocage des filtres à oxygène liquide au niveau de l'arrivée des turbopompes, bien que certaines améliorations avaient été faites sur ce Booster.

- Lors de la phase d'amerrissage prévue en douceur, les 6 moteurs incriminés avaient été déconnectés et ne se sont donc pas rallumés. Les autres moteurs n'étaient pas suffisants pour ralentir suffisamment la descente du Booster, et le contact a été perdu à 462m d'altitude. Il n'est pas précisé si la destruction est liée à la vitesse excessive et aux frottements ou à une explosion déclenchée.

- SpaceX dit que le vol a permis d'accomplir plusieurs objectifs jusque là inédits, à savoir l'ouverture et la fermeture de la baie de chargement, ainsi que le transfert d'oxygène liquide en apesanteur entre 2 réservoirs internes, permettant de récolter de nombreuses données pour les vols et tests ultérieurs, en particulier pour Artemis et le ravitaillement en orbite. Pourtant, il semblait en premier lieu que l'ouverture de la baie n'était pas complète.

- Quelques minutes après la mise en orbite (ou quasi-orbite) du Ship, celui-ci a perdu sa capacité à contrôler son attitude. C'est pour cela que le test de rallumage d'un moteur Raptor dans le vide n'a pas été testé (automatiquement annulé par l'ordinateur de bord.)

Cette perte de contrôle a entrainé, comme on l'a vu, une entrée atmosphérique non-nominale, notamment avec un plasma qui s'est formé également sur la partie non protégée par les tuiles thermiques. La perte de communication avec le Ship s'est faite à 65km d'altitude.

La cause probable de la perte de contrôle d'attitude a été le blocage de valves des propulseurs à gaz froids qui permettent l'orientation du véhicule dans l'espace.

-

1

1

-

-

Il me semble que le spectre et les raies d'absorption font partie du programme de physique de lycée (c'était mon cas vers 2005,) ainsi que le modèle d'atome de Bohr. Je ne suis plus tout à fait sûr pour ce qui concerne les sauts d'orbites (orbitales,) mais il me semble que oui. En tout cas, j'ai étudié ça en 1ère année de médecine, donc ce n'est pas réservé aux physiciens. De plus, depuis la dernière réforme du bac et la présence des spécialités à choisir, les programmes ont été augmentés en niveau (on parlait d'un niveau de terminale équivalent au premier semestre de L1 par rapport à avant la réforme.)

Le spin n'est peut être pas au programme, mais ce n'est pas la caractéristique la plus complexe, bien que très abstraite. C'est à @Erintox de nous le dire.

D'autre part, merci pour les infos sur le modèle standard, je pensais que la matière noire s'y accordait, mais apparemment, même si c'est mieux avec matière noire, ce n'est pas parfait y compris pour les rotations des galaxies.

-

En effet, je ne voyais pas ça pour un Grand Oral, mais pour un travail d'études supérieures, bravo pour le sujet choisi.

Je ne sais par contre pas du tout comment note le jury. Je pense quand même que le sujet traité doit se baser sur des connaissances lycéennes en plus des recherches personnelles, je ne suis pas sûr qu'expliquer le modèle ΛCDM soit ce qui est demandé, en plus de la difficulté d'étudier tout ce sujet pour notre jeune élève @Erintox, si motivé soit-il.

Si la question est vraiment "démontrer la présence de la matière noire dans la galaxie d'Andromède," je pense qu'expliquer le principe de rotation différentielle calculée par les lois de Kepler mises en opposition avec les observations (mesures qui ne montrent pas de rotation différentielle, ou beaucoup moins que prévu,) ainsi que comment l'introduction d'une masse supplémentaire d'origine inconnue, serait suffisant pour ce niveau. Bien sûr, si tu es à l'aise pour aller plus loin, c'est mieux, mais il vaut mieux rester sur un sujet que l'on maitrise avant de se faire prendre dans des questions auxquelles tu ne pourras pas répondre.

edit : je viens de relire ce que @22Ney44 a écrit, c'est à peu près la même chose, j'ai du mal avec le point 1 : partir du modèle standard actuel. Ce modèle standard actuel ne prend-il pas en compte la matière noire.

Pour ce qui est du spectre complet d'une étoile, celui-ci est très complexe, je pense plutôt prendre le spectre de l'hydrogène dont les raies sont bien connues. On peut trouver facilement les valeurs des différentes raies de ce spectre ici. A noter que les raies Hα et Hβ de la série de Balmer sont celles les plus connues car dans la lumière visible. On utilise d'ailleurs des filtres spécifiques pour les observer plus précisément en astronomie et en astrophoto. Ce sont des raies de transition entre les différentes orbitales de l'électron de l'atome d'hydrogène.

La raie à 21cm (ondes radio) évoquée dans un article plus haut correspond aux nuages moléculaires d'hydrogène (nuages froids,) cette raie étant émise dans le phénomène de transition de spin de l'électron.

-

Bonjour,

Question intéressante, si l'on demande à la fois la masse baryonique et la vitesse de rotation d'une galaxie, je suppose que c'est pour démontrer l'existence ou de quantifier la présence de matière noire dans celle-ci.

Concernant la masse baryonique, je ne sais pas si l'on a cette donnée. On mesure justement la masse d'une galaxie par les interactions gravitationnelles qu'elle crée, donc la masse totale, y compris celle non baryonique si elle existe. C'est la masse mesurée je suppose dans les articles mentionnés plus haut. On peut estimer la masse visible en faisant des projections, connaissant la distance de cette galaxie et sa luminosité globale, en comparant avec les étoiles et les corps que l'on connait dans la Voie Lactée, mais avec beaucoup d'approximations statistiques. Mais il est très difficile d'estimer la masse sombre baryonique (trous noirs, étoiles à neutrons, naines rouges, planètes, nuages sombres,) même si cette partie reste négligeable par rapport au total. Il est par définition actuellement impossible de déterminer la matière noire non baryonique.

Concernant la mesure de la rotation de la galaxie, je dirai que oui, c'est possible, d'autant plus que Andromède est relativement proche et que son disque a une inclinaison assez pratique par rapport à nous pour mesure cela (cela serait quasi-impossible en un temps bref de le faire si elle nous faisait face.) On peut notamment mesurer le décalage spectral des étoiles ou des nuages d'hydrogène qui sont à droite et à gauche du centre de la galaxie. Même si l'on ne peut individualiser les étoiles, leur spectre est toujours le même, notamment dans la séquence principale qui est la plus longue et qui donc concerne la grande majorité des corps stellaires. On peut en particulier analyser le spectre de l'hydrogène très bien connu qui est présent à la fois dans les nuages interstellaires et dans les étoiles de toute taille. En mesurant l'effet Doppler induit sur les raies d'émission de l'hydrogène sur différentes zones, on pourrait très bien mesurer la vitesse de rotation globale de la galaxie, voire sa rotation différentielle (qui pose justement problème selon les lois de Kepler et qui a induit l'introduction de la matière noire non baryonique.)

La question en suspens sera celle de la précision des mesures des instruments et donc de la vitesse de rotation.

-

1

1

-

-

Bonjour,

je plussoie ce qui a été dit juste au dessus par @22Ney44

Pour l'intervention de @skud, j'ajouterai qu'en réalité la vitesse apparente de certaines galaxies très éloignées peut être supérieure à c, mais il s'agit bien d'une vitesse apparente de notre point de vue et non d'une vitesse réelle.

Si on prend une galaxie située suffisamment éloignée de la nôtre, on pourrait mesurer une vitesse d'éloignement apparente égale à c, éloignement dû en réalité à l'expansion des distances de l'Univers. Si l'on se place à un point juste au milieu entre cette galaxie et la nôtre, on observerait que chacune des galaxies s'éloigne de nous à la vitesse c/2 (si l'on suppose que la vitesse d'expansion est constante, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pour l'exemple.) Cet exemple montre que les vitesses mesurées ne sont pas absolues selon l'observateur, à l'inverse des mesures de la vitesse de la lumière, ce qui signifie donc que cette vitesse apparente d'éloignement n'est pas en contradiction avec la Relativité restreinte.

Pour la question initiale de @Gildas974, si l'Univers est fini et courbe (avec une courbure presque nulle, on n'est pas tout à fait sûr que l'Univers soit parfaitement plat et donc infini,) en regardant suffisamment loin, on finirait par voir notre Galaxie. Tout comme sur Terre, si l'on regarde depuis la Tour Eiffel vers le Nord et que les rayons lumineux suivaient la courbure de la Terre, on pourrait voir la Tour Eiffel par la face Sud (bien que la Terre nous apparaisse plate a priori.)

La limitation dans le cas d'observer notre propre Galaxie n'est pas la courbure elle-même (car les rayons lumineux iraient tout droit sur une ligne courbe, ou plutôt selon un arc de cercle ou une géodésique,) mais les dimensions de notre Univers. Si notre Univers a bien 13 Gannées, il est probablement plus grand que 13 Gal (selon la mesure à cet instant initial de l'Univers,) donc les rayons lumineux ne nous sont pas encore parvenus. Les mesures de courbure potentielle de notre Univers montrent aussi qu'il doit être beaucoup plus grand que 13Gal (toujours à t0.)

Reste que les dimensions et l'expansion de l'Univers sont telles que même si celui-ci était légèrement courbe et fermé, il faudrait attendre extrêmement longtemps avant de voir notre Galaxie, et celle-ci serait tellement décalées vers le rouge que probablement invisible quelque soit le moyen d'observation, sans compter l'affaiblissement de la lumière par éloignement.

-

1

1

-

1

1

-

-

Bonjour,

Sur un autre forum sur lequel je suis inscrit (rien à voir avec l'astro, mais des maquettes navales,) chaque mois les images d'un modèle terminé par un membre sont affichées sur la page d'accueil, avec un lien vers le sujet en question. Je crois que c'est l'équipe modératrice qui sélectionne, en essayant de ne pas faire figurer toujours les mêmes sujets ou les mêmes auteurs.

Ça peut être une idée.

-

Petits calculs, avec la loi des gaz parfaits :

PV=NkT

V = 1 m3

N = 4000 x 10^6 (/m3)

k = 1,38 x 10^-23 (constante de Boltzmann)

T = 10 K environ pour une nébuleuse obscure

P = NkT/V

P = 5,5 x 10^-13 Pa = 5,5 x 10^-15 mbar

Le LHC travaille dans l'ultravide entre 10^-10 et 10^-11 mbar.

Les nébuleuses sont des endroits bien plus vides que les meilleurs vides que l'on peut reproduire sur Terre.

Edit : c'est d'ailleurs écrit juste après ta citation dans ton lien d'article que je viens de lire après coup :

"The 4,000 particles per cubic centimeter density is far lower than that of the best vacuum we can achieve on Earth."

-

2

2

-

-

Pour info, la nébuleuse obscure de la tête de cheval fait environ 3,5 années-lumière de diamètre, en comparaison à notre système solaire qui fait environ 15 heures-lumière.

Par contre, sa densité en gaz est inférieure à celle d'un emballage alimentaire sous vide. Et pourtant, elle absorbe tout rayon lumineux venant de derrière.

De quoi donner également le vertige, n'est-ce pas ?

-

4

4

-

-

Bonjour,

Le "tesseract" (4 dimensions) d'Interstellar n'en est pas un. Il s'agit d'un cube (3 dimensions,) composé de plein de petits cubes (3 dimensions) qui reflètent tous la même scène passée (dans la chambre de la petite Murphy) avec un court instant de décalage temporel entre chaque cube.

Le personnage principal selectionne donc un de ces petits cubes pour y faire passer un message à un temps précis.

Un tesseract est un polyèdre à 4 dimensions. Si l'on se place à l'un des sommets de celui-ci, on peut se déplacer le long de 4 arêtes différentes toutes orthogonales entre elles, ce qui est impossible à s'imaginer car nous vivons dans une représentation d'un espace à 3 dimensions.

Dans notre Univers, selon la Relativité, nous avons 4 dimensions, les 3 d'espace que nous connaissons et celle du temps. Les objets macroscopiques se déplacent à volonté le long des 3 dimensions d'espace, mais sont entraînés par la ligne de temps, sans possibilité d'y accélérer, d'y ralentir, ou d'y faire marche arrière. On peut théoriquement aller sur une autre ligne de temps qui va "plus vite" qu'une autre (courbure de la dimension dûe à la présence d'une masse, par exemple les effets relativistes dans la région proche d'un trou noir, bien plus proche que dans le film d'ailleurs,) mais pas la remonter pour autant.

Il est envisageable qu'en physique des particules, celles-ci ne soient pas soumises aux mêmes contraintes que les objets macroscopiques, car elles peuvent sauter d'un endroit à un autre sans suivre les dimensions que l'on connait (théorie quantique.)

Dans la théorie de la supersymétrie, chaque dimension d'espace est composée elle-même de 3 dimensions repliées sur elles (cordes,) ce qui fait un total de 9 dimensions d'espace et toujours celle de temps.

-

2

2

-

-

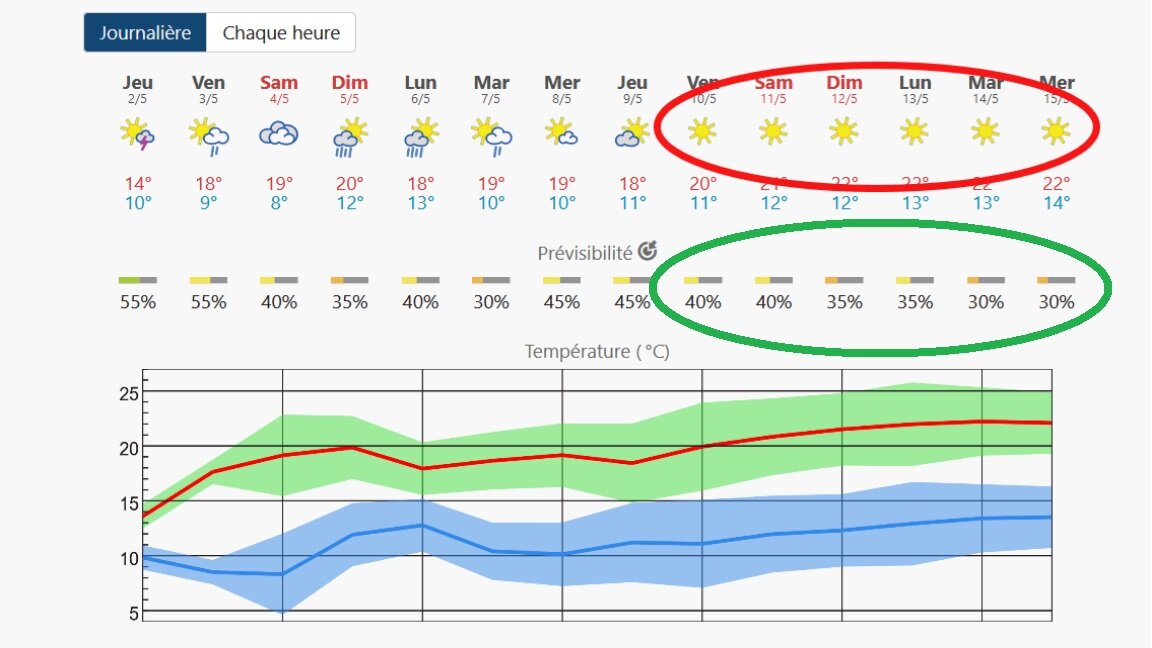

Temps de m....

dans Science

Il y a 2 heures, chrismlt a dit :Ouhla ! Gros bug de Meteoblue ?

Nan, t'inquiète, les probabilités sont pas bonnes, tout va rentrer dans l'ordre 😆

-

2

2

-

-

Encore heureux que ce n'est qu'une seule soirée. Mais ça va donner des idées à d'autres, et on en aura de plus en plus.

En dehors de l'aspect pollution lumineuse qui gêne les astronomes amateurs et les animaux nocturnes, c'est quand même une énorme gabegie aujourd'hui de faire celà. Toutes ces dépenses de temps et d'argent, pour une seule soirée.

Avec des générateurs fonctionnant à l'essence, des hélicoptères pour amener le matériel (et pour l'enlever le lendemain,) 90 projecteurs surpuissants achetés qui ne serviront plus à rien ensuite, ...

Et ça vient d'un fournisseur soit disant vert ... Ils vont certainement planter quelques arbres pour donner bonne conscience 🙄

-

Bonjour,

Petit résumé de la conférence donnée par E Musk à la Starbase en début de mois :

IFT-3 :

- pas d'info sur les résultats du test IFT-3

- les objectifs de l'IFT-4 devraient être les mêmes que ceux de l'IFT-3, avec en particulier un meilleur résultat avec la rentrée atmosphérique du Ship

Prochains essais :

- Dans son optimisme légendaire, E Musk espère un amerrissage contrôlé du Booster, en un point précis (il parle d'atterrissage sur une tour virtuelle.) Si cela réussi, il serait prêt à tenter la récupération sur la tour de lancement dès l'IFT-5. Il estime en tout cas à 90% la réussite de cette récupération avant la fin d'année 2024. Un peu risqué à mon avis, surtout qu'il n'y a pour l'instant qu'une seule tour de lancement en fonction 🫣

- Concernant le Ship, il souhaite pouvoir réaliser 2 atterrissages sur tour virtuelle, donc en mer, avant de tenter la récupération sur le site de lancement. Il table ici plutôt sur 2025 pour la réussite.

Outre l'optimisme habituel, je trouve étonnant qu'il estime réussir la récupération du Booster par les bras de la tour de lancement plus rapidement et donc plus facilement que la récupération du Ship. La rentrée atmosphérique serait peut-être problématique ? 🔥

Travaux :

- Concernant les Mechazilla, les tours de lancement, il a annoncé qu'il y aura 2 tours à Boca Chica (celle actuelle, et la seconde en cours de construction au site de Massey,) et 2 autres tours au Kennedy Space Center. Les premières serviront aux tests, les secondes aux lancements "officiels."

- Le site de Massey, proche du site de lancement actuel, sera plutôt utilisé pour les tests au sol, afin de garder la Starbase actuelle pour les lancements tests. Il y a d'ailleurs la construction d'un banc d'essai moteur avec un carneau (choix que n'a pourtant pas fait SpaceX jusqu'ici pour son Starship.) Cela permettra a SpaceX d'éviter les allers-retours et les évacuations de tout le site à chaque essai.

Nouveaux moteurs et designs :

- Il a annoncé également un Booster V3 équipé de nouveaux Raptor avec une poussée de 280 tonnes, voire 330 tonnes (contre 230 pour les Raptor 2 actuels,) permettant une poussée totale au décollage de 10.000 tonnes (au lieu de 7.600 aujourd'hui.) Pour cela, la protection thermique des moteurs sera retirée afin de diminuer la masse de celui-ci, et un système de refroidissement supplémentaire sera implanté.

- Le Starship actuel peut envoyer 40-50 tonnes en LEO, le V2 pourrait envoyer 100 tonnes, et le V3 200 tonnes.

- le Starship V2 ferait 3 mètres supplémentaires, le design serait similaire au V1 : les grid fins seraient légèrement abaissés, l'anneau de séparation agrandi et les ouvertures seraient différentes.

- le Starship V3 ferait 30 mètres de plus qu'aujourd'hui (150m au total,) le second étage aurait ses 9 moteurs Raptors (3 normaux et 6 vacuum) au lieu de 6. Il aurait donc ses 10.000 tonnes de poussée au décollage. Le reste du design est identique au V2, proportionnellement parlant.

Il est à noter que les montages actuels de Ships et de Boosters se poursuivent jusqu'aux S32 et B14. Il n'est apparemment pas prévu de continuer sur ce design, ce qui signifie que les tests avec le Starship V1 auront lieu jusqu'à l'IFT-7. Au-delà, on aurait probablement un Starship V2, mais pour l'instant, aucune pièce n'a été aperçue.

Il faudra aussi prévoir que pour un Starship V3, les tours Mechazilla seront insuffisamment hautes. Les tours actuelles fonctionneront peut-être pour un V2, mais il faudra faire des adaptations, comme le "Ship Quick Disconnect" (tuyaux de remplissages du Ship) qui a dû être bricolé pour qu'il atteigne le mètre supplémentaire lors de l'ajout de l'anneau de séparation à chaud pour l'IFT-2.

-

S'il est vraiment "sûr," il pourra utiliser le futur.

S'il est moins certain, le conditionnel serait préférable. 😉

-

1

1

-

1

1

-

-

il y a 39 minutes, 'Bruno a dit :

La fourchette commence dans une minute, vous êtes prêts ?

C'est foutu, il y a un décalage de communication d'au moins 4,5 minutes si les planètes sont alignées au mieux. En fait, ils sont déjà écrasés depuis 3 minutes 30 😅

-

1

1

-

1

1

-

-

il y a 18 minutes, Chuck Borris a dit :

mois, je ne suis pas d'accord.

Saches que comme tu vas bientôt devenir "Chef de Webastro," tu percevras 10% des sommes perçues par le site.

Souhaites-tu changer d'avis ?

-

1

1

-

6

6

-

-

Je penche surtout pour ceci :

il y a 8 minutes, Caius a dit :- baisse du coût du à la fabrication en série.

le but étant d'avoir une flotte de fusées, c'est plus facile de fabriquer et monter en série des moteurs Raptor de 2 tonnes que des moteurs F-1 de plus de 8 tonnes

-

Il y a 1 heure, 'Bruno a dit :

De quoi tu parles ? Ce sont des stations qu'on lance pour qu'elles croisent la mission principale en un point précis à une date précise, et de sorte que la vitesse relative soit petite (afin que les astronautes puissent aller y chercher ce qui leur sera utile). C'est juste un calcul sur ordinateur à faire, et on sait le faire (on le fait quand une sonde croise un astéroïde, par exemple : on s'arrange pour qu'elle le croise à une vitesse précise décidée à l'avance), et quelques coups d'accélérateur de temps en temps au cas où la trajectoire devrait être retouchée, et on sait le faire.

Pour atteindre un astéroïde et s'y mettre en orbite (ou s'y écraser en fonction de la mission) oui.

S’amarrer à une sonde depuis un décollage terrestre, c'est "facile," mais pour se désamarrer et repartir sur une trajectoire vers une seconde station, ... jusqu'à Mars ensuite, je ne vois pas comment sans accélération.

Utiliser la gravité d'un corps pour freiner ou accélérer et aller plus loin ensuite c'est connu, mais sur une station service spatiale n'est pas assez massive pour réaliser cela.

Ou alors la "station service spatiale" a en commun une partie du trajet de la fusée martienne, donc devrait aller à la même vitesse et dans la même direction (et donc serait lancée en même temps.) Si elle est en orbite héliocentrique, cela risque de rallonger énormément le trajet de la fusée jusqu'à Mars. Pour une sonde autonome, ce n'est pas un problème (JUICE met 8 ans pour atteindre Jupiter) mais avec des humains à bord, il faudra inventer l'hibernation ou alors il vont s'entretuer 🤪

Après peut être qu'il existe des trajectoires possibles pour un tel voyage et des rencontres temporaires, mais j'ai du mal à visualiser comment cela serait possible dans un temps relativement bref, et sans consommation excessive de carburant, par exemple sur les trajectoires dans l'infographie plus haute.

-

Le problème de stations-relais, c'est le freinage et la ré-acceleration. On ne pourra pas utiliser l'assistance gravitationnelle dans ce cas (ou alors on parle de superstructures 😉) donc il faudra du carburant pour s'amarrer à chaque fois et repartir, et c'est pour moi le plus gros problème.

En gros, le rapport charge utile / masse au décollage des lanceurs passés et présents est autour de 3% pour une mise en LEO. Pour une injection translunaire, on divise la charge utile par 3 ou 4. Et on devrait diminuer encore cette charge utile de 30 à 50% pour un aller direct sur Mars. Il faudrait donc une masse au décollage (en presque totalité d'ergols) 100-200 fois supérieure à la charge utile pour un aller simple, sans ravitaillement.

Exemple pour un SLS bloc 1-B :

Masse au décollage : 3000 tonnes

CU LEO : 105 tonnes

CU injection translunaire : 42 tonnes

CU injection orbite martienne : 32 tonnes

Pas sûr que ce soit suffisant pour 3 astronautes et le nécessaire pour 200 jours de voyage (dont 20 jours sur Mars puis 💀)

Si quelqu'un a une idée de la charge utile nécessaire pour ce genre de voyage (3 humains au moins je suppose, l'oxygène, l'eau, la nourriture, un ou deux bouquins pour passer le temps, la masse de l'atterrisseur avec ses ergols,) le calcul de la masse au décollage du lanceur est simple.

Le calcul d'orbite n'est pas trop un problème je pense, car les lois de la gravitation sont bien connues et sont invariables jusqu'ici, donc peu d' aléatoire dans ce cas (au pire une chance sur 10^10 de rencontrer un astéroïde.) Par contre, il ne faudrait pas qu'une seule station ait un problème de stabilisation de son orbite ou alors tout le voyage serait un échec critique avec un vaisseau sans ravitaillement.

[SpaceX]IFT 4 : Quatrième test du système Booster/Starship (B 11 & S 29 à confirmer)

dans Astronautique

Posté · Modifié par MKPanpan

@charpy il faut voir que la rentrée atmosphérique du ship se fait presque à la corde de la sphère atmosphérique, quasiment à l'horizontale, la descente est donc très lente au départ. C'est lorsque l'altitude descend sous les 50 km que les frottements et le freinage se font davantage ressentir et que l'altitude chute davantage. L'orientation est maintenue un peu grâce aux ailerons mais est surtout contrôlée par les propulseurs à gaz froid.

Sous les 10 km, la portance de l'air devient suffisante pour planer davantage sans avoir besoin de se stabiliser activement.

C'est une défaillance d'au moins un propulseur à gaz froid qui a causé les difficultés d'orientation du ship lors du vol précédent, et donc l'exposition de sa partie non protégée au plasma atmosphérique.