-

Compteur de contenus

498 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

1

Type de contenu

Profils

Forums

Téléchargements

Blogs

Boutique

Calendrier

Noctua

Tout ce qui a été posté par jpb37

-

Merci beaucoup, désolé pour le retard, mais je n'avais pas activé la notification.

-

Bonjour @ckt21, combien de temps de pause pour cette prise de vue? Pour ma part le Nord étant trop pollué à cause de Bordeaux, je tente la C/2025 R2 (Swan) au Vespera II

-

Gal Ciel profond au Vespera II: M59 et M60

jpb37 a répondu à un sujet de jpb37 dans Observation en Visuel Assisté

Oui, j'ai fais quelques objets sur plusieurs nuits, le plus souvent par manque de temps. J'en ai fais pas mal le matin avant le lever du jour, et j'étais obligé de les poursuivre le lendemain. Celui pour lequel j'ai le plus posé est NGC1909, la nébuleuse de la Tête de Sorcière, avec 5h45 en trois fois je crois, mais sans grand succès. Passer autant de temps n'est plus vraiment de l'observation, je préfère donc rester sur des temps plus courts et en une seule fois. -

Gal Ciel profond au Vespera II: M59 et M60

jpb37 a répondu à un sujet de jpb37 dans Observation en Visuel Assisté

Aucunement, j'ai abandonné l'astrophoto que je pratiquais surtout pendant mes vacances. Trop de matériel à faire suivre et trop de temps passé à traiter les images. Le Vespera II, lui tient dans un petit sac à dos, avec tout le nécessaire dedans, les chargeurs ( tablette et Vespera ), le support de tablette, les filtres solaire et Dual-Band, le niveau, un mini trépied Cullman que j'utilise surtout pour le soleil. Sinon, j'utilise le trépied de l'AZGTI, sur lequel j'ai monté une embase de mise à niveau et une embase rapide en 3/8 de pouce dont la platine reste sous le Vespera à demeure. Cela me permet d'emmener mon matériel quand je vais au club, et de pouvoir lancer des observations en visuel assisté, tandis que l'on observe avec l'un de nos instrument. En général il ne me faut pas plus de 15/20mn entre la mise en œuvre et la première image. Le Vespera sur un autre trépied Cullman au fond, et ma 72ED avec prisme de Herschel lors de l'éclipse du soleil le 29 mars, au club de Cestas. -

Gal Ciel profond au Vespera II: M59 et M60

jpb37 a répondu à un sujet de jpb37 dans Observation en Visuel Assisté

Bonjour Quentin Franchement, je ne me suis pas posé la question, le Vespera reste pour moi un instrument d'observation, pas d'astrophotographie. Jean-Pierre -

Gal Ciel profond au Vespera II: M59 et M60

un sujet a posté jpb37 dans Observation en Visuel Assisté

Une observation double, les galaxies elliptiques M59 et M60 dans la constellation de la Vierge Objet: M59 et M60 galaxies elliptiques Constellation: Vierge Mosaïques: Non Multinuits: Non Dates: 31 Janvier 2025 Heure: 6h30mn Lieu: Pessac Images: 274*10s Temps: 45mn 40s Filtre: sans Humidité: 71% Température: 2° Lune: Premier quartier 4% Traitement: Gimp 2.10 NGC 4621 et NGC 4647 sont deux galaxies elliptiques relativement rapprochées situées dans l' amas de galaxies de la constellation de la Vierge, qui en compte 1300. Elle ont été découverte par l'astronome allemand Johann Gottfried Koehler en 1779. Charles Messier les a observé quatre jours après la découverte de Koehler et il les a ajouté à son catalogue sous les numéros 59 et 60. -

Soleil Premier pas solaire en H-Alpha avec le nouveau Acuter 40/400

jpb37 a répondu à un sujet de lviatour dans Astrophotographie

J'ai vu la présentation de cette lunette ce matin sur "La Chaine Astro", tes résultats en imagerie sont pas mal du tout. Ce doit être nettement plus simple à mettre en œuvre que mon Daystar Quark, de plus la possibilité d'avoir le disque entier me plait bien. -

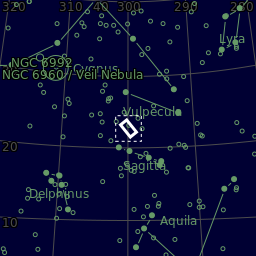

Je continu avec mes observations gersoises, cette fois c'est la nébuleuse de l'Haltère, M27 dans le Petit Renard Objet: M27 nébuleuse de l'Haltère Constellation: Petit Renard Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 18 Juin 2025 Heure: 23h50 Lieu: Endoufielle Images: 180*10s Temps: 30mn Filtre: Dual-Band Humidité: 73% Température: 20° Lune: Dernier quartier 55% non levée Traitement: Gimp 2.10 La nébuleuse de l'Haltère (M27 ou NGC 6853) est une nébuleuse planétaire située dans la constellation du Petit Renard à environ 1 250 années-lumière du système solaire. M27 a été découverte par l'astronome français Charles Messier en 1764. Sa magnitude de 7,4 empêche son observation à l'œil nu, mais avec des jumelles 10 × 50 et de bonnes conditions météo, on peut espérer voir M27. À partir d'un télescope de 150 ou 200 mm, on obtient plus facilement le brillant « trognon ». Il est encore trop tôt pour espérer voir l'étoile centrale (qui ne se dévoilera qu'en photographie à ce niveau). Avec un 300 mm, muni d'un filtre interférentiel de type OIII (recommandé pour l'observation de nébuleuses planétaire et diffuses), le trognon apparaît nettement et l'étoile centrale peut être envisagée, mais seulement sous un très bon ciel, sans pollution parasite, sans turbulence (l'appareil doit être à température) : l'utilisation de la vision décalée permet de mieux voir cette naine blanche. Toutefois, sous un ciel de très haute qualité (dans le Quercy, en haute montagne, en Drôme provençale) plusieurs astronomes amateurs ont observé cette étoile centrale dans des télescopes de 250 mm. Elle est observable entre mai et septembre environ. Elle se situe dans la constellation du Petit Renard, soit en plein Triangle d'été. M27 est de forme ellipsoïde oblongue ou prolate. Comme bien d'autres nébuleuses planétaires, M27 renferment des nœuds. Sa partie centrale présente un motif de cuspides sombres et brillants associés à des queues sombres. Comme pour NGC 2392 et NGC 7293 (la nébuleuse de l'Hélice), les sommets des nœuds brillants sont des fronts de photo-ionisation. Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article Nébuleuse de l'Haltère de Wikipédia en français (auteurs) [

-

- 2

-

-

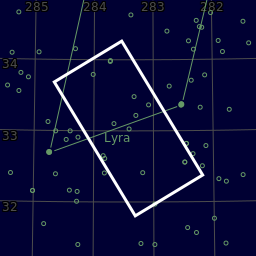

Une autre des observations faites pendant mes vacances gersoises, la nébuleuse de la Lyre, M57, dans la constellation du même nom. Objet: M57 nébuleuse de l'Anneau Constellation: Lyre Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 18 Juin 2025 Heure: 23h20 Lieu: Endoufielle Images: 91*10s Temps: 15mn10s Filtre: Dual-Band Humidité: 73% Température: 21° Lune: Dernier quartier 55% non levée Traitement: Gimp 2.10 Variante des nébuleuse de l'Hélice ou nébuleuse de l'Œil de Chat, située à 2 300 années-lumière de la Terre, cette nébuleuse planétaire du bras d'Orion de la Voie lactée s'est formée au moment de l'évolution stellaire finale de fin de vie de son étoile centrale (similaire au Soleil), qui s'est contractée pour devenir une naine blanche, phase durant laquelle elle s'est débarrassée par expulsions successives de gaz de ses couches externes, pour former ses anneaux lumineux colorés. M57 est découverte par l'astronome français Charles Messier en 1779. Elle est la deuxième nébuleuse planétaire de son catalogue de Messier de 1774, découverte après sa nébuleuse de l'Haltère (M27). Messier était à la recherche de comètes, lorsqu'il a découvert la nébuleuse planétaire le 31 janvier. Le rapport de Messier sur sa découverte indépendante de la comète C/1779 A1 (Bode) est parvenu à l'astronome français Antoine Darquier de Pellepoix deux semaines plus tard et il a alors en cherchant cette comète découvert indépendamment M57. Darquier écrivit plus tard qu'elle était « aussi grande que Jupiter et ressemblait à une planète qui s'estompe », ce qui a sans doute contribué ensuite à l'utilisation de la terminologie persistante de « nébuleuse planétaire ». Comme la plupart des nébuleuses planétaires, M57 est beaucoup plus brillante visuellement avec une magnitude de 8,8 que photographiquement avec une valeur de 9,7. Cela est dû au fait que la plus grande partie de leur lumière est émise dans très peu de raies spectrales. Toutes les parties intérieures de cette nébuleuse ont une teinte bleu-vert causée par les raies d'émission d'oxygène doublement ionisé à 495,7 et 500,7 nm. Les raies spectrales dites interdites se produisent seulement dans des conditions de très basse densité, quelques atomes seulement par centimètre cube. Dans la région externe de l'anneau, une partie de la teinte rougeâtre provient de l'émission à 656,3 nm de l'hydrogène, une des raies de la série de Balmer. Les raies interdites de l'azote contribuent à la teinte rougeâtre à des longueurs d'onde de 654,8 et 658,3 nm. Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article Nébuleuse de la Lyre de Wikipédia en français (auteurs)

-

- 1

-

-

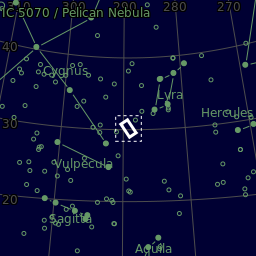

Je poursuis avec une des observations réalisées pendant mes vacances dans le Gers, avec l'Amas globulaire M56 dans la constellation de la Lyre. Objet: M56 amas globulaire Constellation: La Lyre Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 19 Juin 2025 Heure: 23h35 Lieu: Endoufielle Images: 180*10s Temps: 30mn Filtre: Dual-Band Humidité: 68% Température: 24° Lune: Décroissante 33% non levée Traitement: Gimp 2.10 L'astronome français Charles Messier a découvert cet amas globulaire et l'a ajouté à son catalogue le 23 janvier 1779. Il l'a décrit comme une faible nébuleuse sans étoiles. Caroline Herschel a aussi observé cet amas le 7 avril et le 4 mai 1783. William Herschel a observé l'amas le 5 janvier 1807. Il a été le premier à résoudre ses étoiles et il l'a décrit comme un amas globulaire très compact ayant de très petites étoiles. L'amas est graduellement plus dense vers le centre . Selon de récentes mesures effectuées par le satellite Gaia, la vitesse radiale héliocentrique de cet amas est égale à −136,97 ± 0,45 km/s[4],[5]. La base de données Simbad indique aussi une autre valeur récente de la vitesse, soit −122,0 ± 0,5 km/s ainsi que −154,0 ± 5,0 km/s d'une publication de l'année 1953. William W. Harris indique une vitesse semblable, soit −135,6 ± 0,9 km/s. La base de données Simbad indique une seule distance pour M56, soit environ 0,010 Mpc (∼32 600 al) et celle inscrite sur le site de l'Observatoire de Paris est de 32,9 kal. Ces distances sont semblables à celle donnée par Harris, mais légèrement plus grandes. Si on admet une distance d'environ 9,4 kpc et une taille de 8,8', un calcul simple montre que sa taille réelle est d'environ 78 années-lumière. Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article M56 (amas globulaire) de Wikipédia en français (auteurs)

-

- 2

-

-

Bonjour à toutes et à tous, je recommence ma tournée des objets de Messier avec l'Amas globulaire M53, dans la Chevelure de Bérénice. Objet: M53 Amas globulaire Constellation: Chevelure de Bérénice Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 06 Février 2025 Heure: 6h00 Lieu: Pessac Images: 181*10s Temps: 30m10s Filtre: Dual-Band Humidité: 71% Température: 4° Lune: Pleine 60% Traitement: Gimp 2.10 M53 Coordonnées équatoriales (époque J2000): Ra (α):13h12.9m, Dec (δ):+18° 10' Magnitude apparente: 8,5m La distance au amas M53 au Soleil est de 61270 années lumière Taille apparente: 13' Class: V Dimensions externes amas M53 sont à propos de 230 années lumière. Poids estimé de l'amas: 750x103 soleils Découvreur: Johann Elert Bode, 03.02.1775 a. Désignation M53 dans d'autres catalogues: NGC 5024 Le grossissement optimal pour un télescope dans les observations de M53, en fonction de l'ouverture du télescope (D), est d'environ D/4-D. Des grossissements plus élevés ajoutent bien sûr des détails, mais conduisent à une forte baisse de la luminosité de l'image, ce qui la rend difficile à observer. Le meilleur mois pour observer M53 est mai. À ce moment, l'objet est à minuit près de son point le plus haut, c'est-à-dire qu'il est moins affecté par la lumière des lanternes et la distorsion atmosphérique. Pour les observateurs des latitudes septentrionales: le ciel nocturne de mai n'est plus très sombre, il est donc logique d'essayer d'observer M53 en avril. Bien sûr, en avril l'objet est à minuit non à son point culminant, qui fournit la moindre exposition et la distorsion atmosphérique. Mais, l'obscurité du ciel d'avril augmente considérablement le contraste. Plus l'emplacement de votre observation est situé au sud, plus le ciel d'été sera sombre.

-

- 5

-

-

Soleil Le visuel assisté, c'est aussi pour le solaire

jpb37 a répondu à un sujet de jpb37 dans Observation en Visuel Assisté

Merci @dob250, si j'avais eu la totalité de la rotation, je l'aurais surement fait, j'ai déjà eu l'occasion de le faire sur une autre tache, il y a deux ans, que j'ai pu suivre pendant un peu plus d'une semaine. J'espère que l'occasion se représentera 🤞 -

Soleil Le visuel assisté, c'est aussi pour le solaire

un sujet a posté jpb37 dans Observation en Visuel Assisté

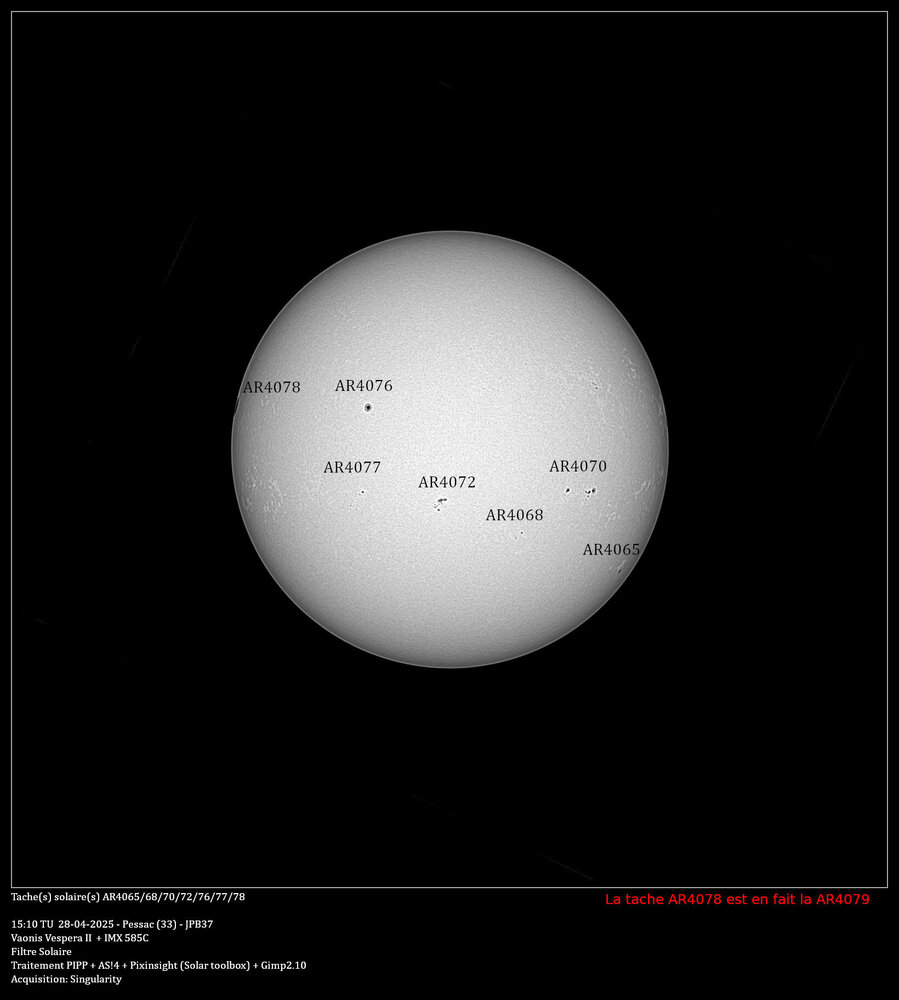

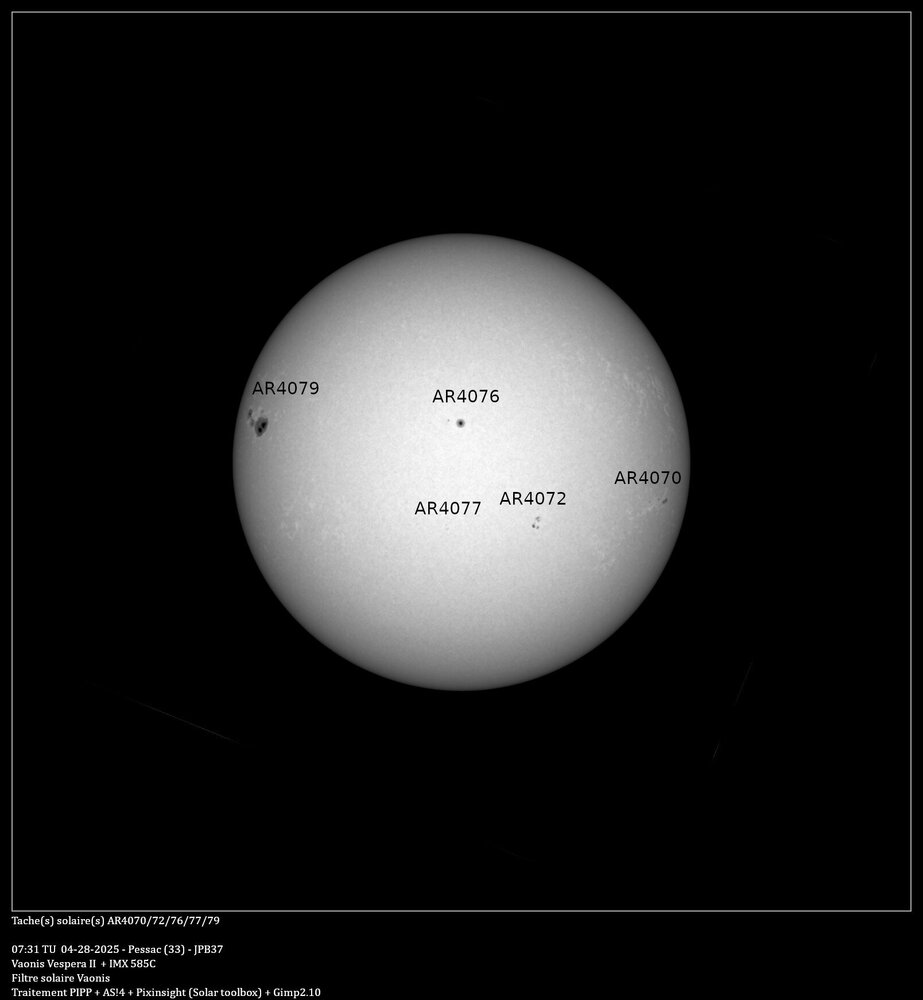

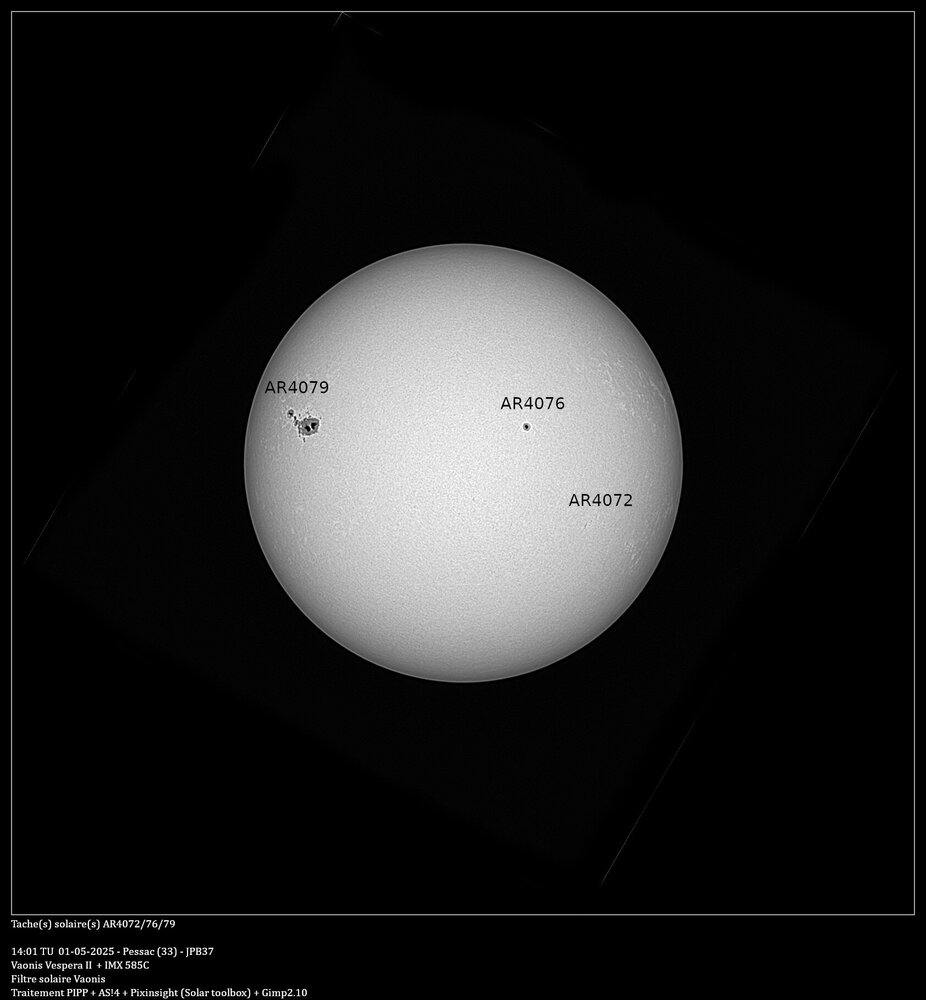

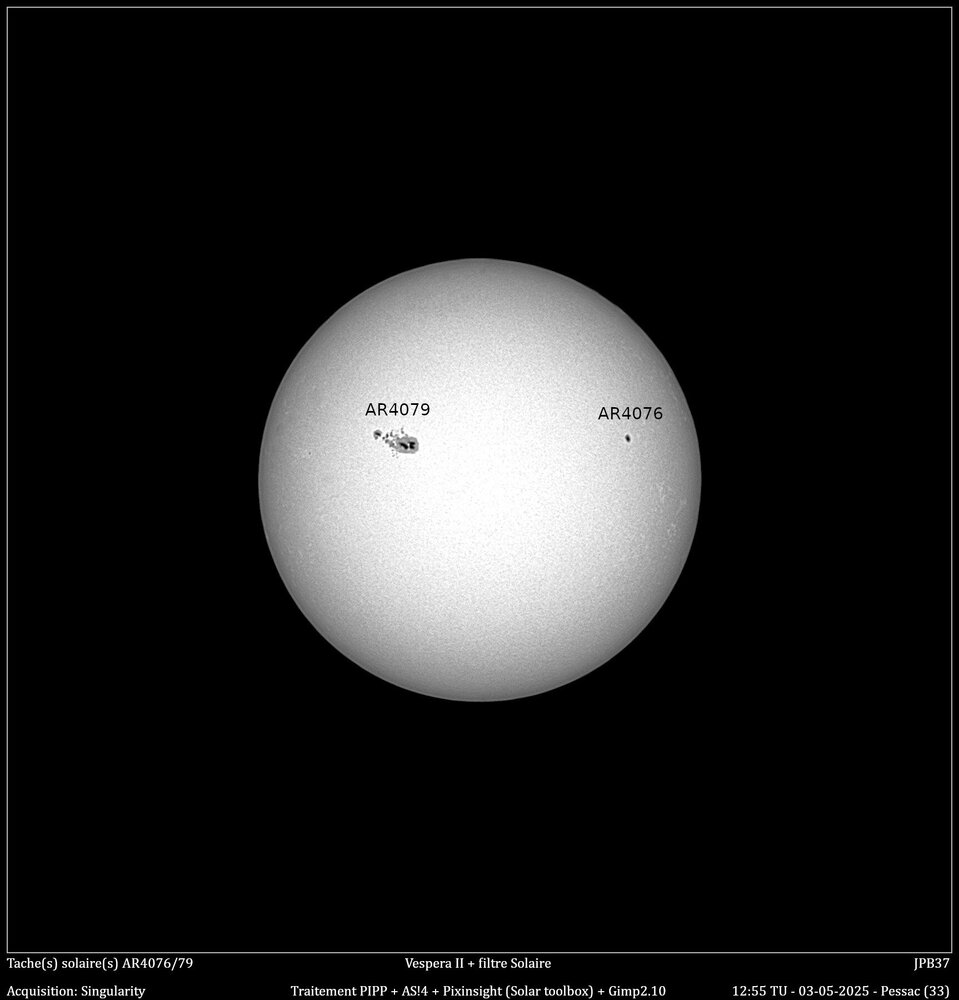

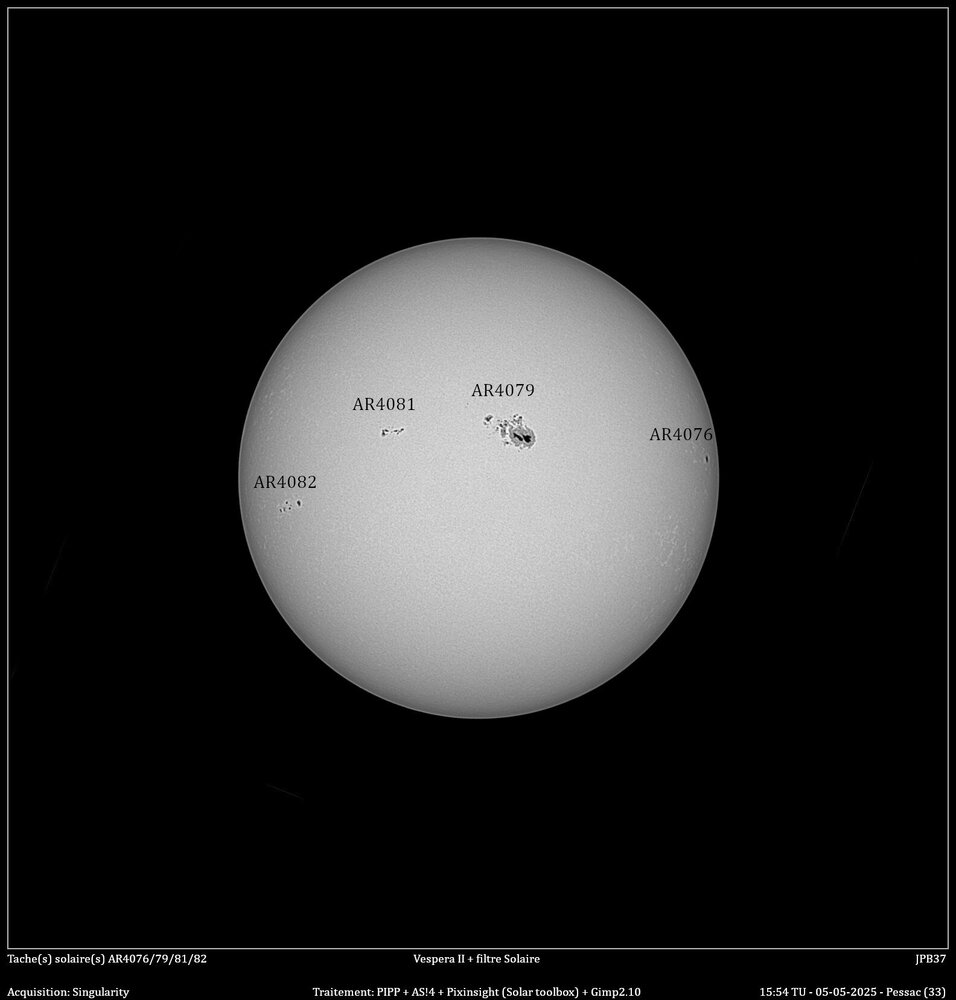

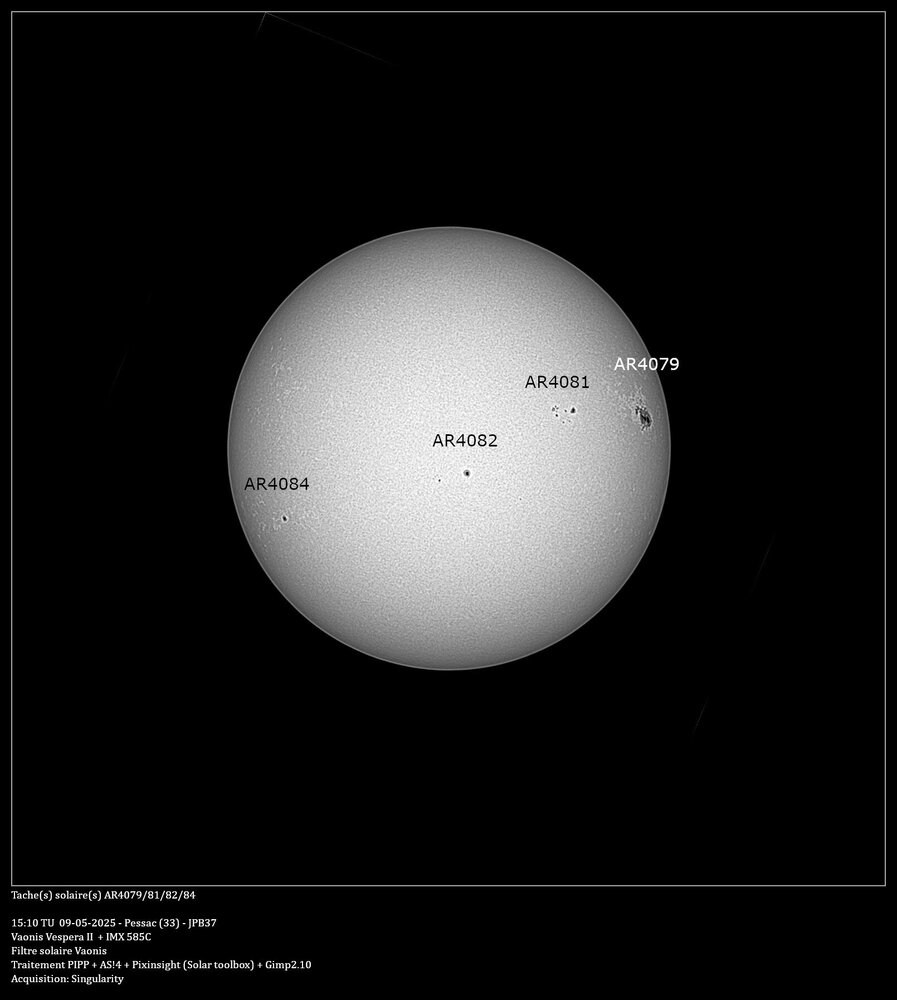

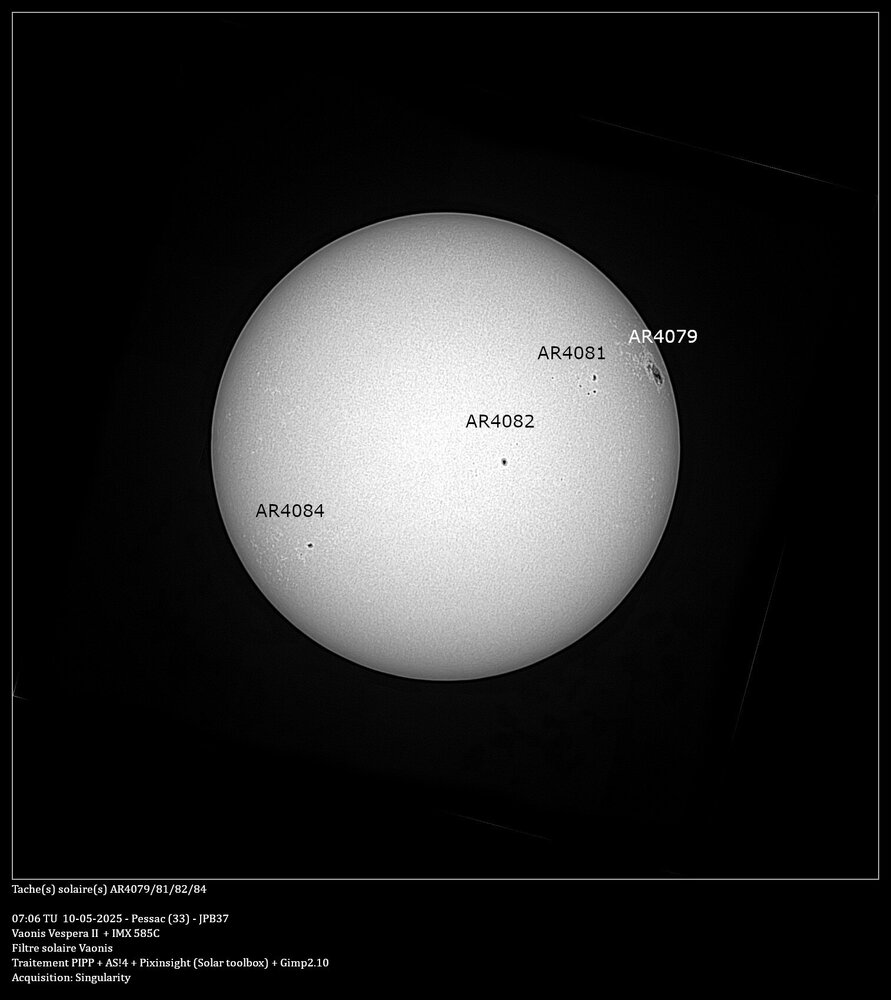

Avant de partir en vacances voici une présentation du suivi d'une tache importante qui c'est présentée fin avril. Je l'ai suivi depuis son apparition sur le limbe gauche le 28/04 jusqu'au 10/05. Au début je pensais qu'elle porterait le numéro 4078, mais le lendemain, elle est apparu sur le site https://www.spac, d'où eweatherlive.com/fr.html sous le numéro 4079, d'où l'erreur sur le première image. J'ai bien sur utilisé le filtre solaire de chez Vaonis. Pour l'observation, c'est instantané, contrairement au ciel profond où il faut cumuler les pauses. Par contre, pour pouvoir en sortir une image, je fais comme conseillé sur le site Vaonis, je laisse les Vespera faire des pauses pendant une dizaine de minutes, puis je l'arrête, je récupère les images avec FileZilla, je les passe dans PIPP pour en sortir une série d'images recadrées en 1200x1200 et en monochrome, puis je les empiles avec AS!4, un traitement avec Pixinsight et la boite à outil solaire, pour finir, le cartouche sous Gimp. Il y a quelques manque dû aux conditions météo qui ne m'ont permis de suivre cette tache tous les jours -

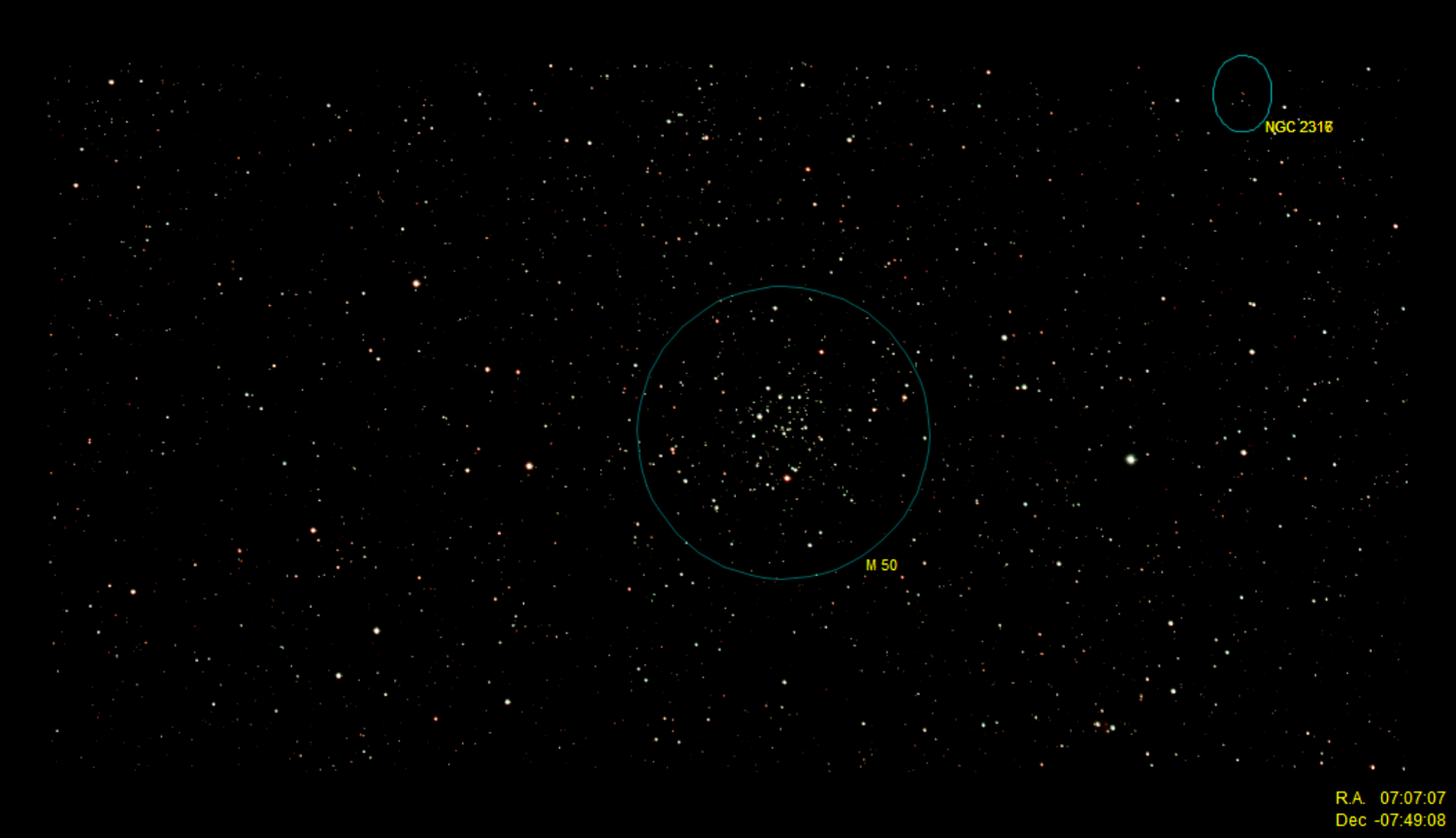

Dernier objet, non pas que je n'ai plus rien sous la main, mais du fait que je pars demain pour un mois dans le Gers. J'aurais bien la WIFI, mais je ne sais pas si j'aurais le temps pour poster de nouveaux sujets. Voici donc M50, un amas ouvert dans la constellation de la Licorne. Objet: M50 Amas ouvert Constellation: La Licorne Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 16 Février 2025 6Heure: 22h30 Lieu: Pessac Images: 181*10s Temps: 30mn10s Filtre: Dual-Band Humidité: 72% Température: 16° Lune: Pleine 83% Traitement: Gimp 2.10 M50 (NGC 2323) est un jeune amas ouvert situé dans la constellation de la Licorne. Il a probablement été découvert par l'astronome franco-italien Jean-Dominique Cassini avant 1711, selon le témoignage de son fils Jacques Cassini dans son ouvrage Éléments d'astronomie (1740). Charles Messier a indépendamment découvert cet amas le 5 avril 1772. NGC 2323 est à environ 929 pc (∼3 030 al) du système solaire et les dernières estimations donnent un âge de 125 millions d'années. La taille apparente de l'amas est de 15 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle maximale d'environ 13 années-lumière. Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme entre 50 et 100 étoiles (lettre m) dont la concentration est moyenne (II) et dont les magnitudes se répartissent sur un grand intervalle (le chiffre 3).

-

Gal Ciel profond au Vespera II: M49

jpb37 a répondu à un sujet de jpb37 dans Observation en Visuel Assisté

Merci @Elgood 😊 Merci @iserois 😊, le grand champ, c'est ce que j'aime avec le Vespera II, avoir un objet dans son contexte, et souvent, s'apercevoir qu'il n'est pas seul. -

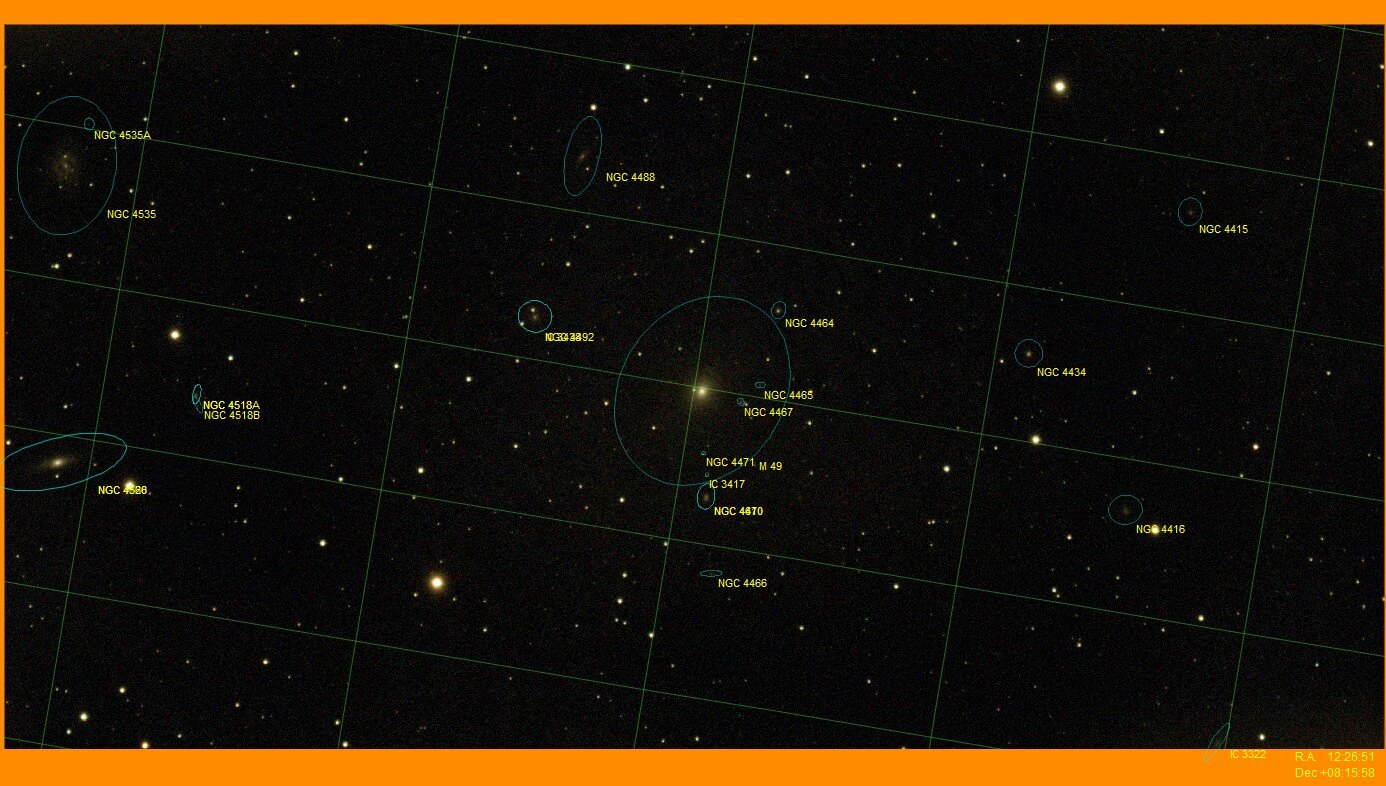

Une galaxie pour changer, avec M49, une galaxie spirale dans la constellation de la Vierge. Le résultat n'est pas très bon, il me semble me rappeler avoir interrompue l'observation suite à l'arrivée de nuage, je la mets tout de même, car je compte la refaire prochainement et ainsi montrer la différence avec une exposition plus longue. Objet: M49 galaxie elliptique Constellation: Orion Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 24 Janvier 2025 Heure: 06h00 Lieu: Pessac Images: 110*10s Temps: 18mn20s Filtre: Sans Humidité: 71% Température: 13° Lune: Dernier quartier 25% Traitement: Gimp 2.10 M49 (NGC 4472) est une vaste galaxie elliptique située dans la constellation de la Vierge. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de 1 319 ± 24 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 19,5 ± 1,4 Mpc (∼63,6 millions d'al). Elle a été découverte par l'astronome français Charles Messier en 1771 et il l'a inscrite à son catalogue comme M49. NGC 4472 a été utilisée par Gérard de Vaucouleurs comme une galaxie de type morphologique E+2. dans son atlas des galaxies. M49 est une galaxie active de type Seyfert 2. De plus, c'est une galaxie LINER, c'est-à-dire une galaxie dont le noyau présente un spectre d'émission caractérisé par de larges raies d'atomes faiblement ionisés. M49 (galaxie) Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article M49 (galaxie) de Wikipédia en français (auteurs) A noter la grande quantité de galaxies dans ce secteur.

-

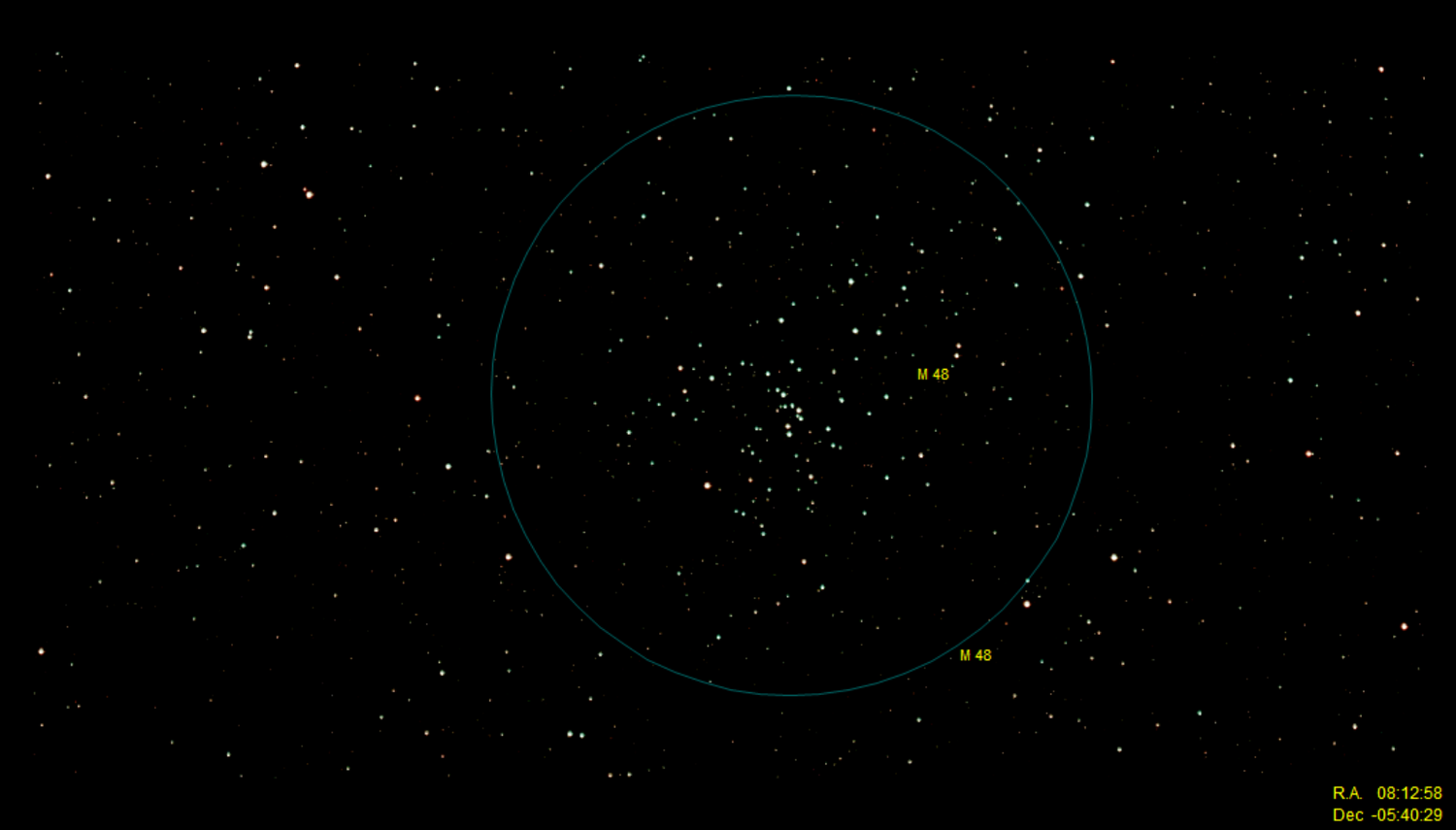

Je poursuis avec un amas ouvert dans la constellation de l'Hydre, M48 Objet: M48 Amas ouvert Constellation: Hydre Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 28 Février 2025 Heure: 22h00 Lieu: A.E.D Images: 181*10s. .Temps: 30mn10s Filtre: Dual-Band Humidité: 65% Température: 13° Lune: Décroissante 1.2% Traitement: Gimp 2.10 M48 (ou NGC 2548) est un amas ouvert situé dans la constellation de l'Hydre. Il a été découvert par l'astronome français Charles Messier en 1771. M48 est à environ 769 pc (∼2 510 al) du système solaire et les dernières estimations donnent un âge de 361 millions d'années. La taille apparente du noyau de l'amas est de 30 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle maximale d'environ 22 années-lumière. Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme entre 50 et 100 étoiles (lettre m) dont la concentration est forte (I) et dont les magnitudes se répartissent sur un intervalle moyen (le chiffre 2). M48 (amas ouvert) Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0 . Source : Article M48 (amas ouvert) de Wikipédia en français (auteurs)

-

Amas ouv Ciel profond au Vespera II: M46 & 47

un sujet a posté jpb37 dans Observation en Visuel Assisté

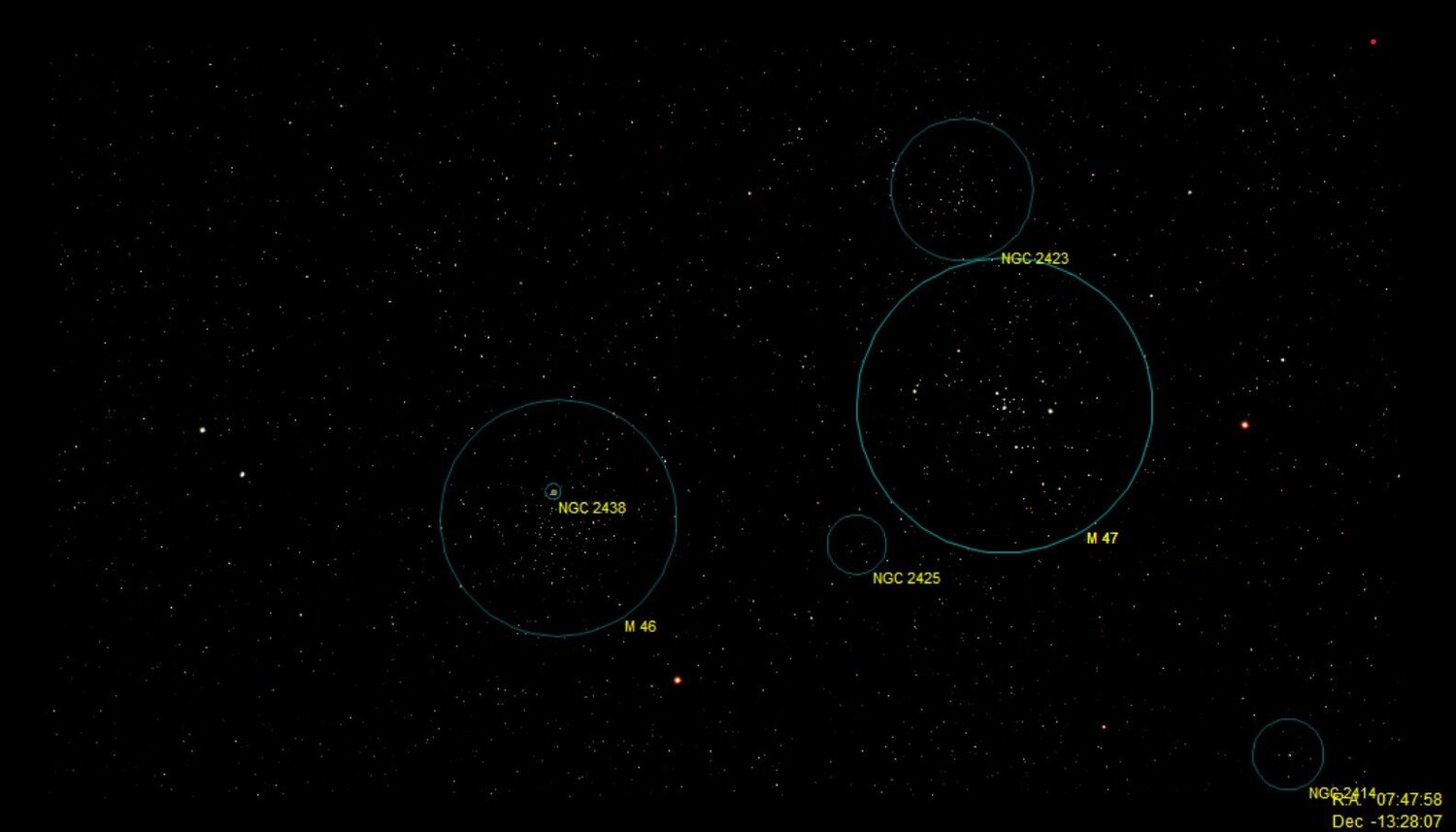

Aujourd'hui, c'est promo sur les amas ouverts, je vous en présente deux pour le prix d'un, M46 et M47, dans la constellation de la Poupe Objet: M46-M47 Constellation: La Poupe Mosaïque: Oui Multinuits: Non Date: 17 Février 2025 Heure: 22h00 Lieu: Pessac Images: 492*10s Temps: 1h22mn Filtre: Dual-Band Humidité: 69% Température: 13° Lune: Pleine 76% Traitement: Gimp 2.10 L'amas est à environ 1 375 pc (∼4 480 al) du système solaire et les dernières estimations donnent un âge de 245 millions d'années. La taille apparente de l'amas est de 20 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle maximale d'environ 26 années-lumière. Sur la sphère céleste, M46 est près de M47, qui compte une cinquante d'étoiles. L'amas est à environ 490 pc (∼1 600 al) du système solaire et les dernières estimations donnent un âge de 73 millions d'années[4]. La taille apparente de l'amas est de 25 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle maximale d'environ 12 années-lumière. Nom de la page : M46 (amas ouvert) Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article M46 (amas ouvert) de Wikipédia en français (auteurs) M47 (amas ouvert) Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article M47 (amas ouvert) de Wikipédia en français (auteurs)-

- 1

-

-

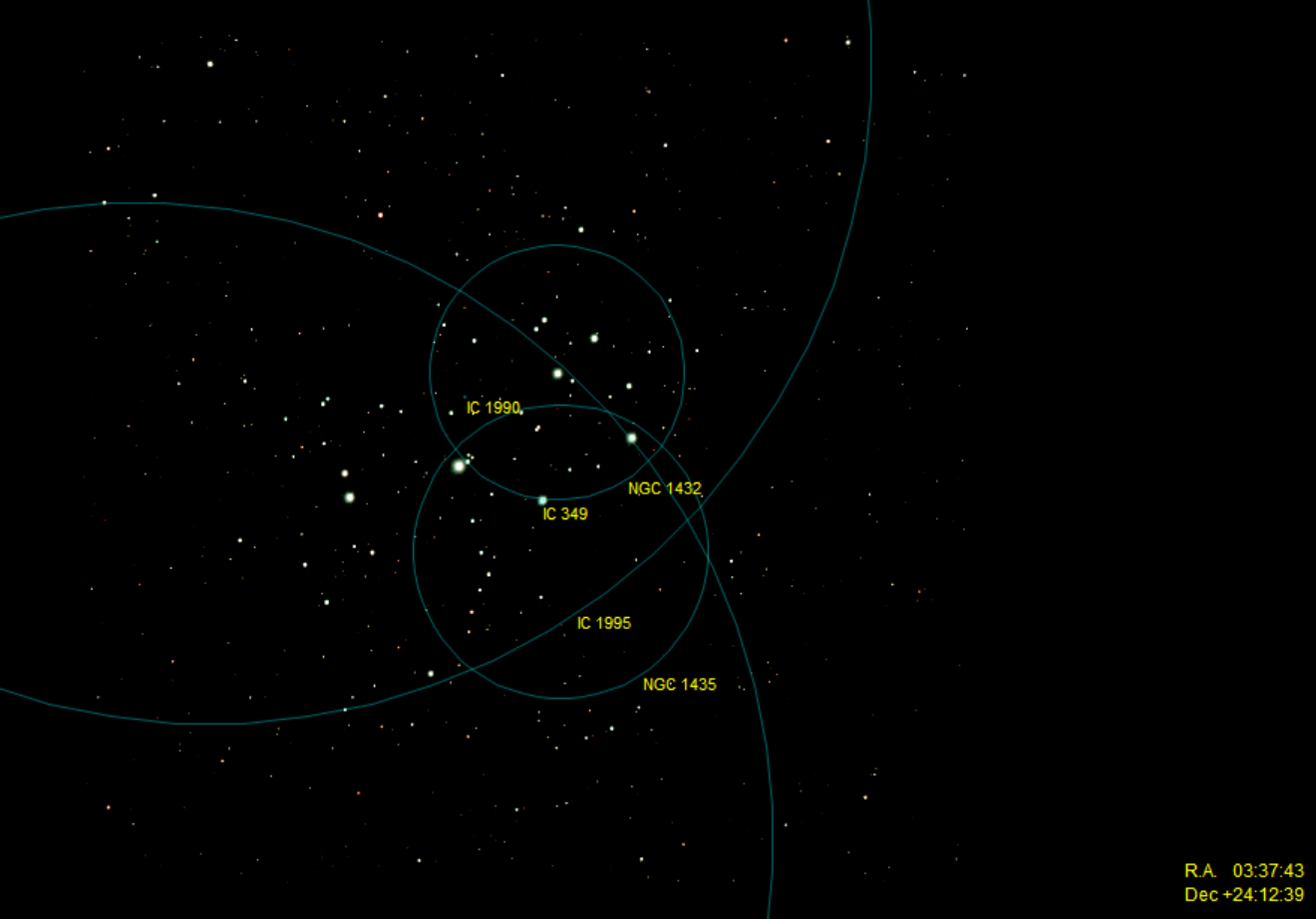

Un amas très célèbre pour attaquer la semaine, M45 ou amas des Pléiades, amas ouvert accompagné de nébuleuses par réflexion dans la constellation du Taureau. A noter que les nébuleuses n'apparaissent pas, ce qui ne fut pas le cas quand je l'ai imagé avec mon ancien matériel, à savoir une 72ED équipée d'une ASI 294MM. Objet: M45 Amas des Pléiades Constellation: Taureau Mosaïque: Oui 3° x 2.9° Multinuits: Oui Date: 28 Février & 01-02 Mars 2025 Heure: 20h30 Lieu: Pessac Images: (444+202+61) 707*10s Temps: 1h57mn20s Filtre: Dual-Band Humidité: 65% Température: 13° Lune: Décroissante 1,2%-3%-8% Traitement: Gimp 2.10 L'amas des Pléiades, les Pléiades ou amas M45, est un amas ouvert d'étoiles qui s'observe depuis les deux hémisphères, dans la constellation du Taureau. L'exactitude de la distance de l'amas à la Terre fait débat. Cette distance, selon les différents instruments techniques utilisés, est estimée à environ 444 années-lumière. On dénombre aujourd'hui dans cet amas environ 3 000 étoiles, dont une douzaine sont visibles à l'œil nu. Il s'étend sur 2°, soit l'équivalent de quatre fois le diamètre apparent de la Lune. Sa densité est donc relativement faible par rapport aux autres amas ouverts. L'âge de l'amas est estimé à 100 millions d'années, mais il ne devrait pas vivre longtemps puisqu'il devrait se séparer dans 250 millions d'années, en partie à cause de sa faible densité (il s'agit ici de la vie de l'amas et non de celle des étoiles qui le composent). Les 9 étoiles les plus brillantes de l'amas tirent leur nom des sept sœurs et de leurs parents. Leur magnitude apparente est comprise entre 2,86 et 5,44, donc accessible à l'œil nu. Astérope a la particularité d'être une étoile double. Pléiades (astronomie) Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article Pléiades (astronomie) de Wikipédia en français (auteurs)

-

- 4

-

-

spectro Premiers spectres avec le Star Analyser 100

jpb37 a répondu à un sujet de jpb37 dans L'astro autrement

Pour l'Alpy j'utilise Demetra qui traite tout, les DOF, le fichier de calibration et les objets, tu as plusieurs vidéos sur le site de Shelyak, Demetra est gratuit, par contre il ne fonctionne que pour leurs spectro. -

spectro Premiers spectres avec le Star Analyser 100

jpb37 a répondu à un sujet de jpb37 dans L'astro autrement

En plus il n'est pas vraiment donné, et à première vue les mise à jour sont payantes, quand à SpecInti Editor, je m'en servais pour traiter les images du Sol'Ex, pour ça il n'était pas trop compliqué, sauf que le lien avec Meudon ne marchait plus. Je vais te déranger une nouvelles fois, comment procèdes tu pour les acquisitions, plusieurs images en Fits à empiler, ou une vidéo en SER? -

Jolie tout de même, il faut savoir se contenter de ce que l'instrument permet de faire, personnellement j'aime bien ces vues d'ensemble, de toute façon nous n'avons pas le choix 😉 Quand je compare ce que me permettait ma 72ED équipée d'une ASI 294MC, j'étais tout aussi limité pour mes choix de cible, sauf que là, avec le Vespera II, j'ai tout dans un sac à dos, pour un poids total d'environ 7KG et une mise en œuvre qui ne me prends que dix petites minutes. Sans compter le temps gagné ensuite en ne passant pas des heures à traiter.

-

spectro Premiers spectres avec le Star Analyser 100

jpb37 a répondu à un sujet de jpb37 dans L'astro autrement

Merci, je vais tenter de faire ça lors de mes prochaines observations. EasySpec est relativement simple à utiliser quand on à compris le fonctionnement, sinon j'ai téléchargé la version d'essai de RSpec. -

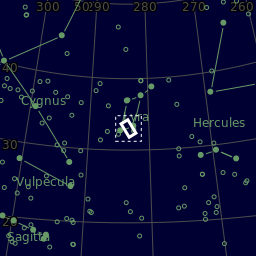

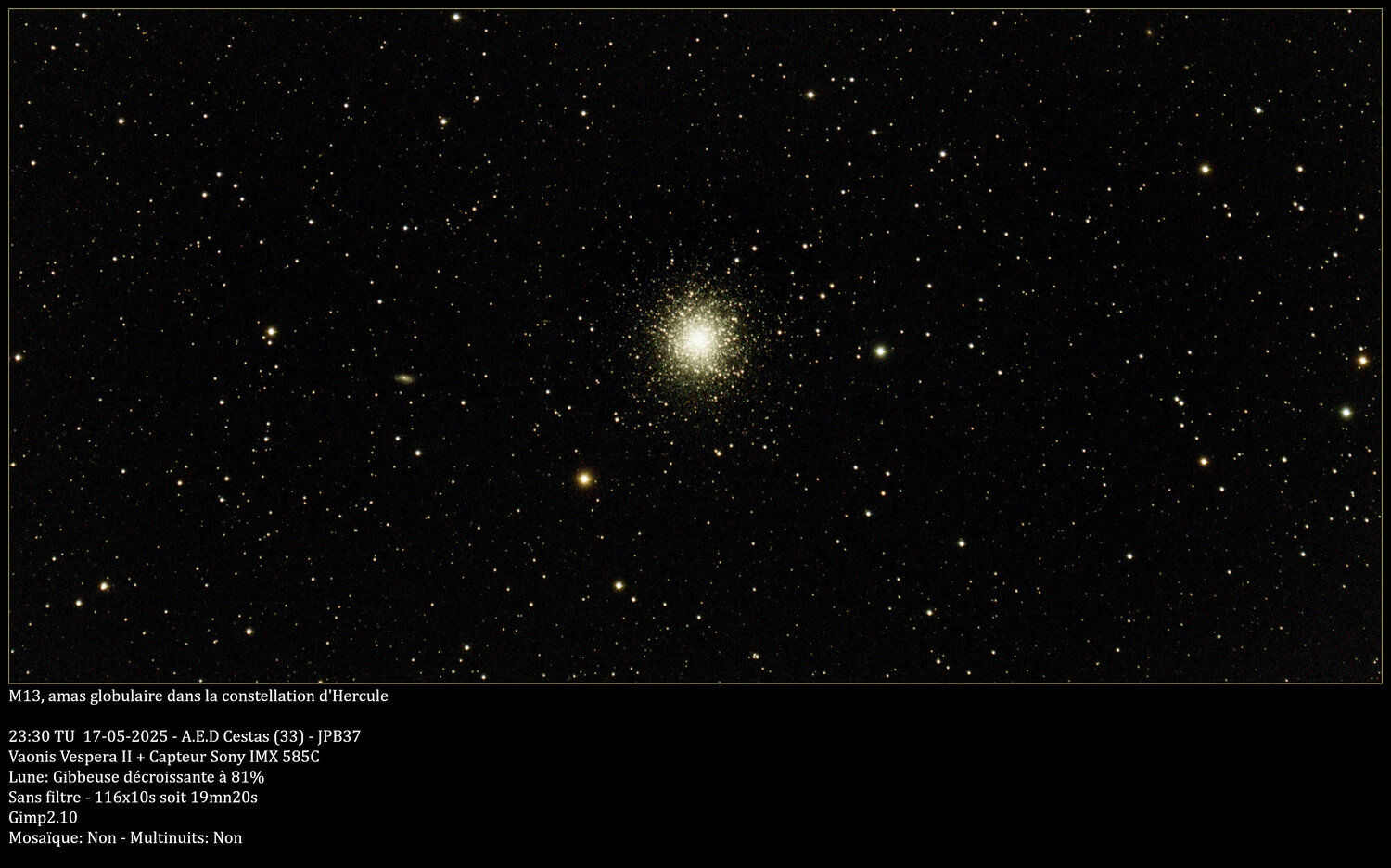

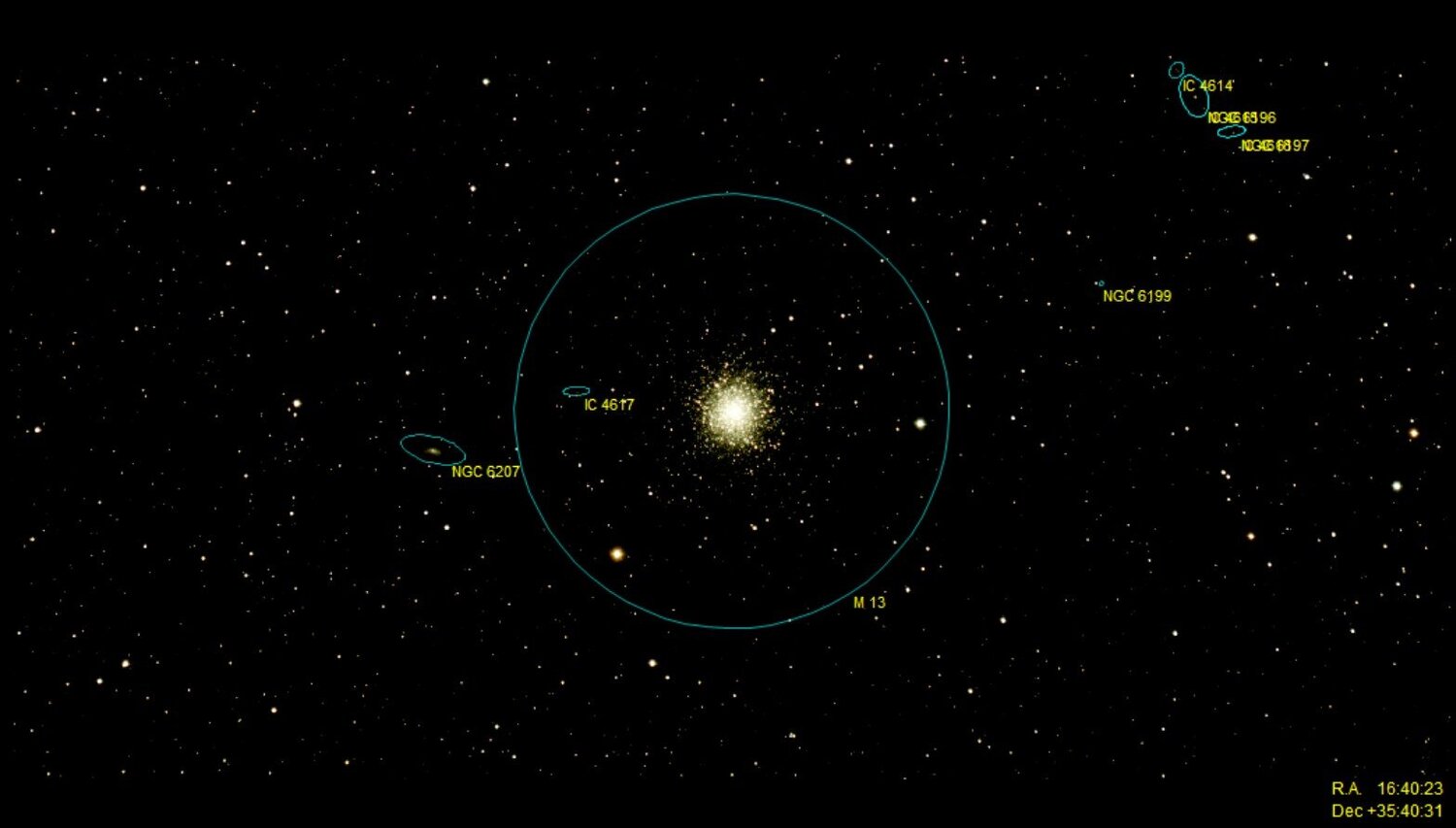

Petit retour en arrière dans la numérotation avec l'observation de M13 hier soir au club. Objet: M13 Constellation: Hercule Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 17 Mai 2025 Heure: 23h30 Lieu: A.E.D Cestas Images: 116*10s Temps: 19mn20s Filtre: Sans Humidité: 78% Température: 15° Lune: Gibbeuse décroissante 81% non levée Traitement: Gimp 2.10 M13 ou Messier 13, aussi catalogué NGC 6205 et très souvent appelé le Grand Amas d'Hercule, est un amas globulaire situé dans la constellation d'Hercule. Il est parmi les objets les plus imposants du catalogue Messier et il a été découvert par Edmond Halley en 1714[5]. Charles Messier a ajouté cet amas dans son catalogue le 1er juin 1764[6]. Les étoiles individuelles de M13 ont été résolues pour la première fois[7] le 22 août 1799[8] par William Herschel. Caractéristiques M13 est à environ 25 100 années-lumière (7,7 kpc) du Soleil et à 28 400 années-lumière (8,7 kpc) du centre de la Voie lactée[3]. Sa vitesse radiale héliocentrique est égale à −245,6 ± 0,3 km/s. Amas d'Hercule Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article Amas d'Hercule de Wikipédia en français (auteurs)

-

- 3

-

-

spectro Premiers spectres avec le Star Analyser 100

jpb37 a répondu à un sujet de jpb37 dans L'astro autrement

Merci @krotdebouk, pour l'Alpy 600, il va falloir attendre un peu, je m'en suis servi très peu et j'ai quelques soucis avec la QHYCCD 174M que j'avais monté dessus, elle va retourner sur le DayStar Quark pour que je puisse reprendre mes observations solaires en H-Alpha. J'ai maintenant une Atik 414 EX pour l'Alpy 600, mais comme je pars en vacances samedi prochain, je reprendrais mes tests au retour, fin Juin ou début Juillet. C'est pour cela que je me suis procuré un Star Analyser, afin de ne pas me trimbaler trop de matos, le Mak, l'AZGTI et le Vespera II pour l'imagerie, je laisse le soleil de côté pendant cette période. Pour le traitement avec la réponse instrumentale, je ne me suis pas encore penché dessus, il faut que je trouve la manière de procéder.