Rechercher dans la communauté

Affichage des résultats pour les étiquettes 'Tech'.

757 résultats trouvés

-

Bonjour, J'ai un pb de réduction de données avec pixinsight Je fais un set RVB sur une galaxie. Empilement avec SIRIL puis avec PIX : LRGB Gradientcorrection SPCC Arcsinhstretch Et je me retrouve avec les étoiles les plus colorées (bl...

-

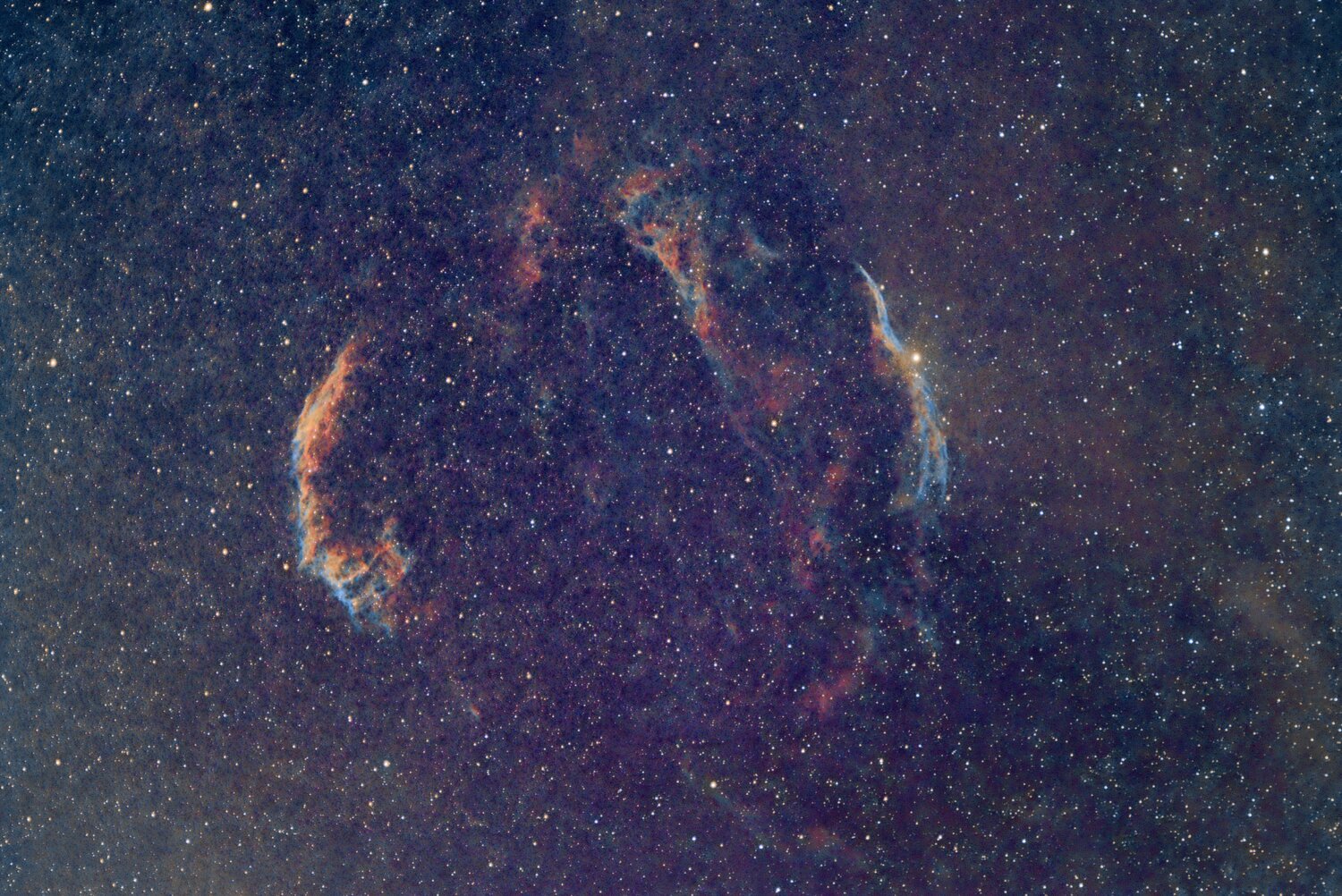

Re bonjour, alors à force de me plaindre, je me suis dit que j'allais aussi regarder mon bilan 2024. Etant un fan des nébuleuses, je vois que c'est là que j'ai le plus perdu, j'ai quasi plus de galaxies et c'est pas trop normal pour moi 😉 Au final 27 images sauvées (dont plusieurs su...

-

Problème de moirures et trace de matrice de bayer

un sujet a posté leforgeron dans Astrophotographie

Bonjour Venant de la ccd mono je galère vraiment pour traiter des images issues de Cmos Couleur. Ici une ASI 174 MC refroidie qui me pose bien des soucis. J'ai des moirures bien visibles difficiles à éliminer et des traces très présentes de matrice de bayer. J'ai fais et refais darks... -

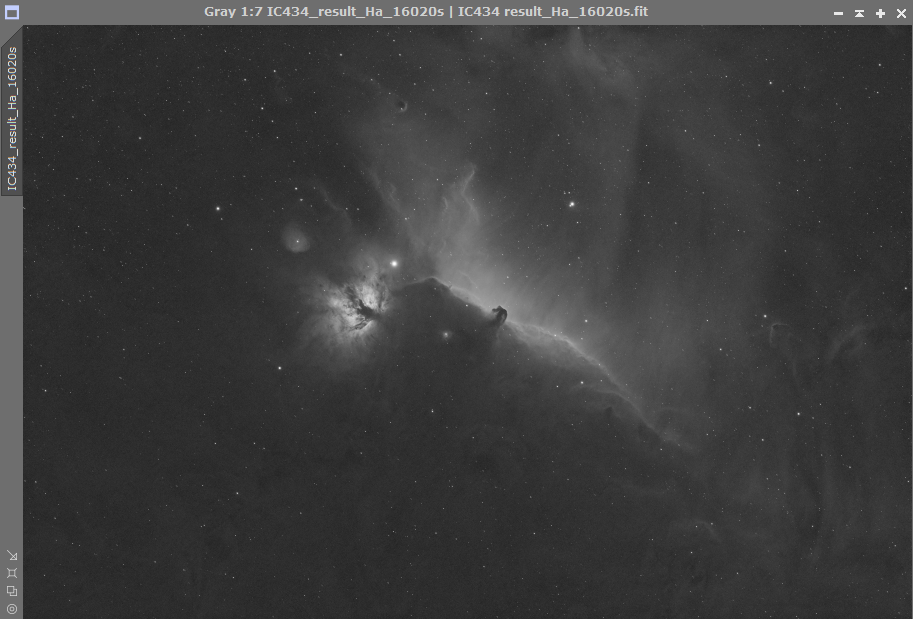

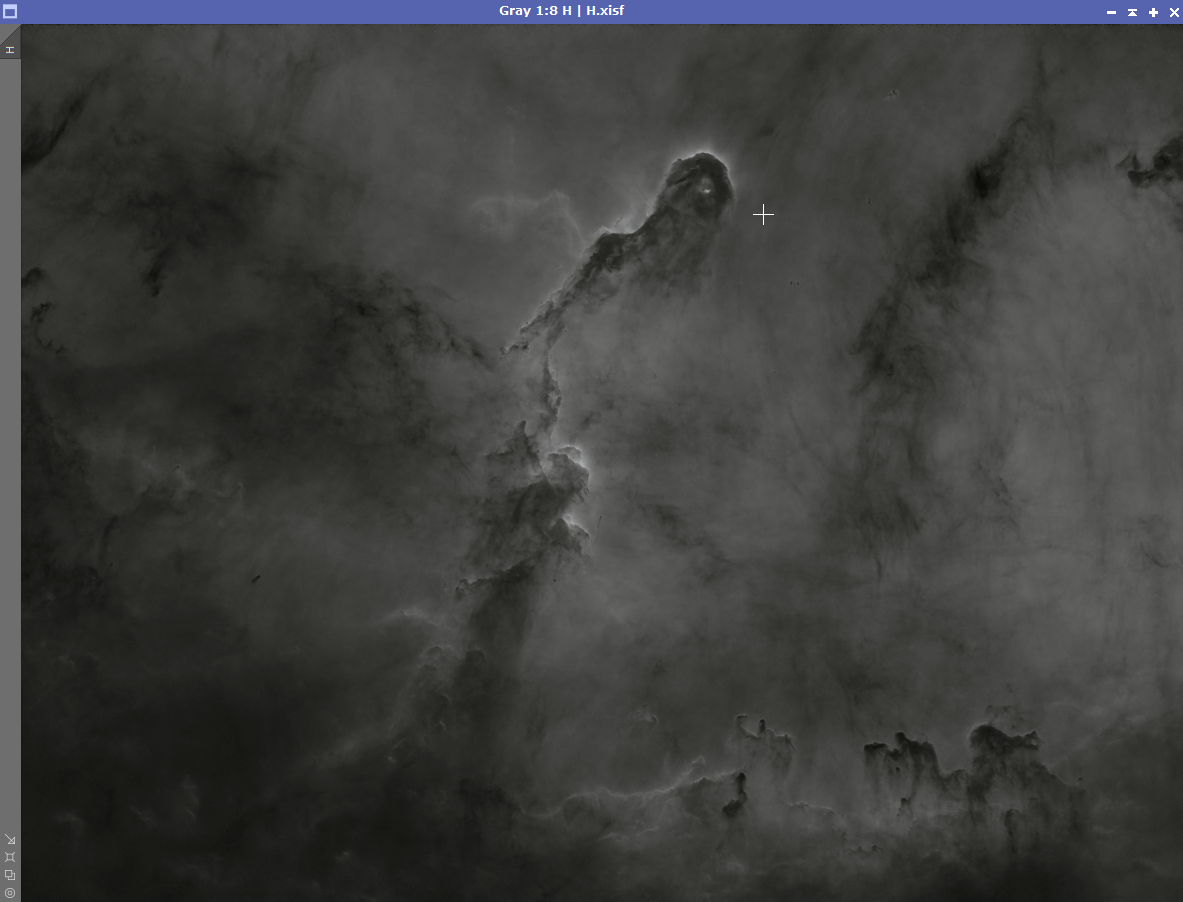

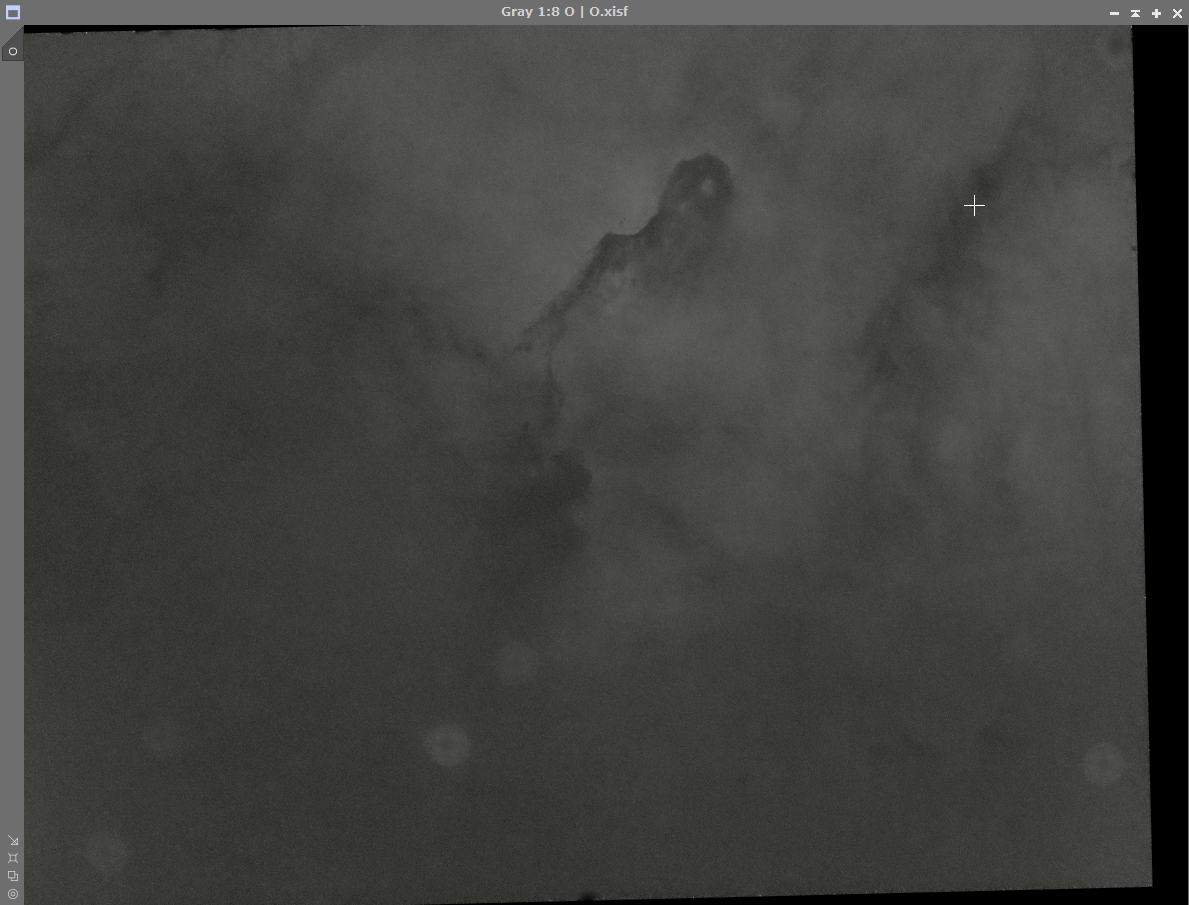

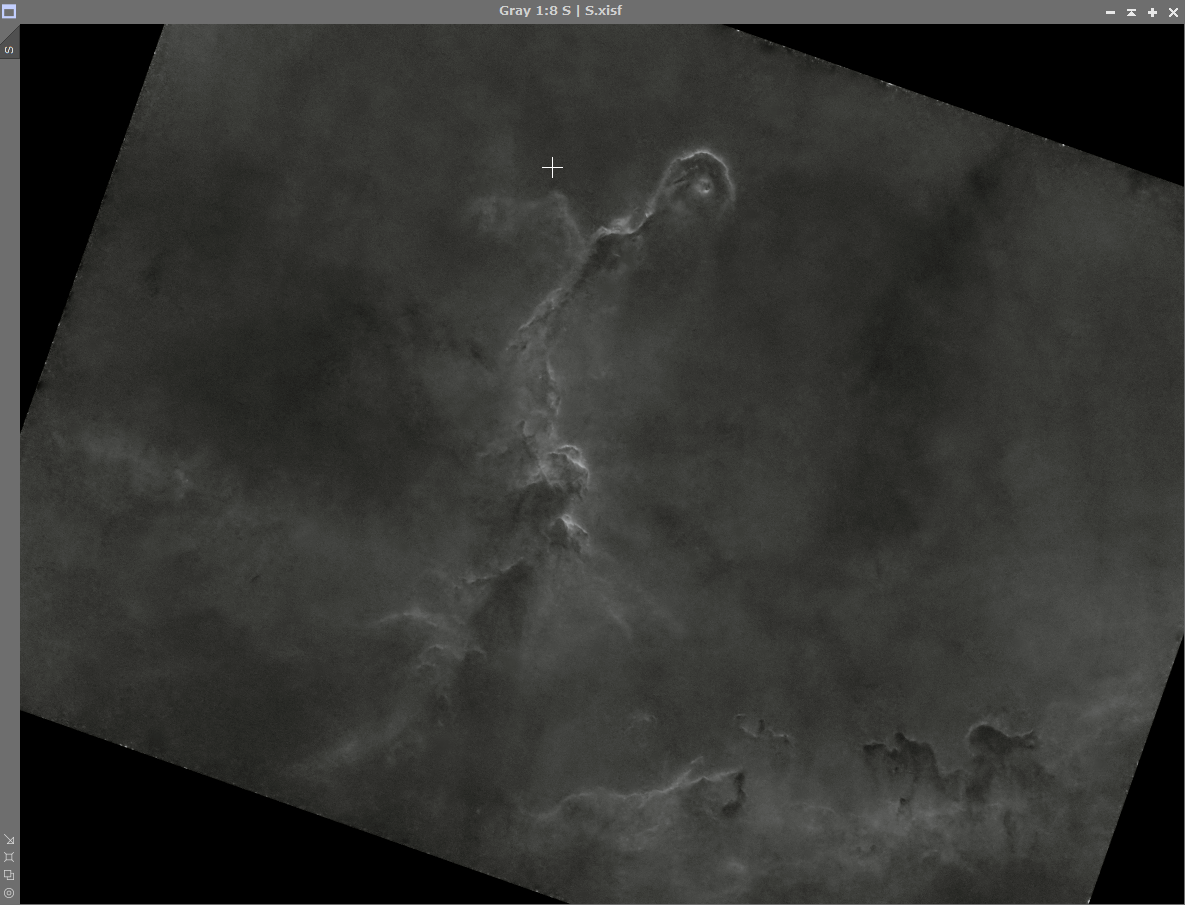

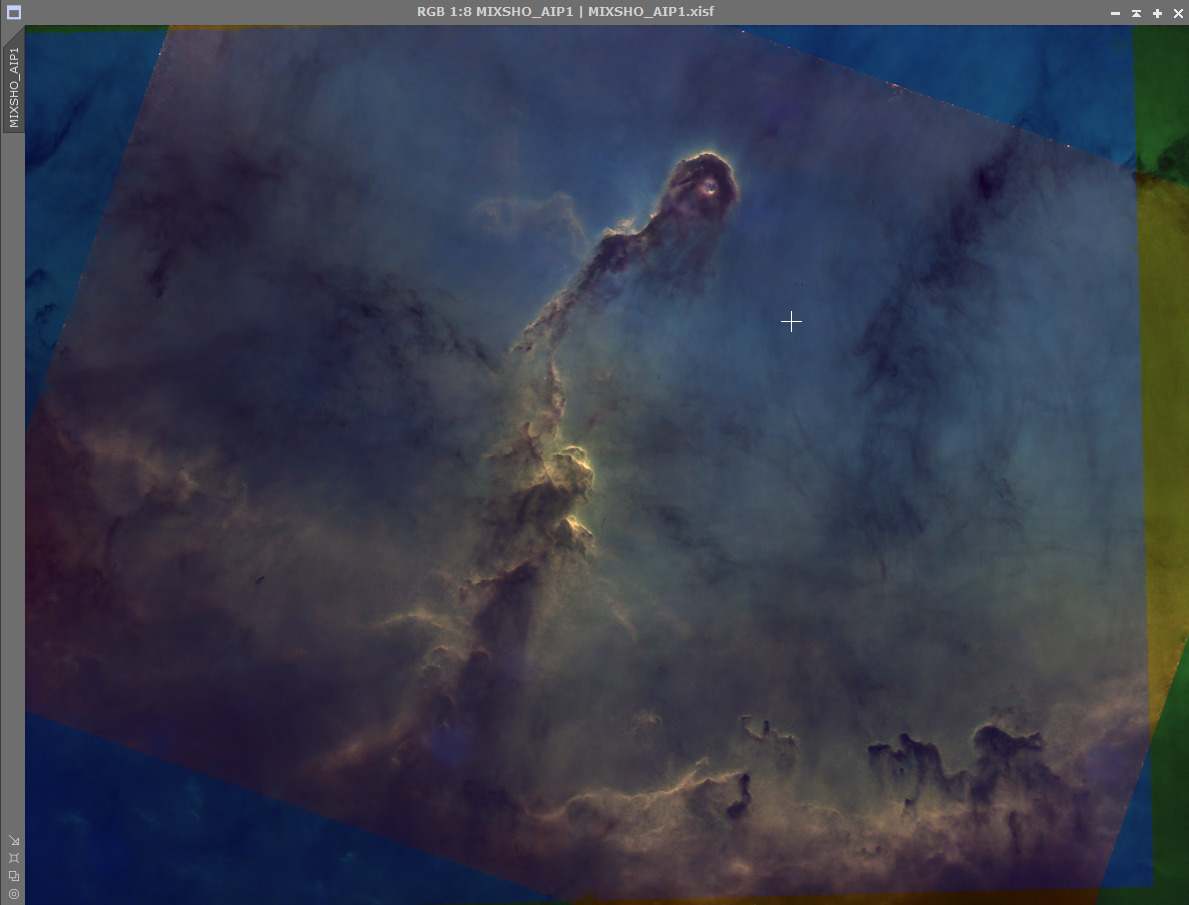

Bonsoir, Toujours dans mes galères, ce coup-ci c'est GHS qui me donne du mal. J'avoue que je peine à suivre le fil des explications de l'article dédié, et au bout de plusieurs tentatives de reproduire les actions décrites, ça finit en pifométrique. Exemple sur les fichiers ci-joints : Sh2-...

-

Bonjour, Noël approchant je vais me faire un cadeau. A savoir une nouvelle caméra pour l'autoguidage. J'avais une asi 120 mono sur une lunette 60x240 mm. Un échantillonnage à 3,2". J'image avec un uranus c player one sur un newton 150/750, soit un échantillonnage à 0 8". Le rappo...

-

Salut à tous et meilleurs vœux ! En shootant M31, je me suis retrouvé avec une multitudes de petites tâches bleues qui ont pourries mon travail. Ces artefacts, non visibles sur les brutes, sont apparus dès le début du workflow dans Pix, après le pré-traitement (WBP) et après avoir é...

-

Bonjour à toutes et tous Petite question: si je fais plusieurs séances sur le même objet avec le matériel qui ne bouge pas, est-il préférable de traiter l'ensemble des raw en une seule fois ou bien de faire un fit pour chaque séance et d'additionner ensuite ces fit ? (j'utilise un APN Canon 6D)...

-

Salut, hier soir le ciel semblait clair et le brouillard annoncé pour 23h mais j'ai lancé au cas où juste pour tester mon nouveau filtre et comparer les halos avec le L extreme. Je n'ai pas encore testé le 2ème S+OIII (1 demi nuit c'est déjà bien depuis le 11/10) Alors d'abord j'ai pointé...

-

Bonjour depuis 2 nuits suite au passage du méridien le guidage foire complètement alors qu’avant le méridien tt fonctionne ! je précise que tt fonctionnait très bien 2 jours avant! refait les calibrations mais le. Guidage sur une cible vers l’ouest part en vrille aussi bien en ra qu...

-

Ca me laisse perplex 😁 Salut le club La trouvaille du jour. Un Perfex 60 900, a nettoyé. J'ai vu quelques lunettes Perfex, passer, une 80-900 faisant penser a la Vixen, une 60 420 copie comforme de la petite Perl Halley. Alors quelques recherches a fai...

-

C'est pas trop un message pour @180Visionet @T350 vu le style que je m'apprête à présenter... Alors ce matin, mon Spotify m'a proposé en écoute un petit morceau d'Indochine et j'ai pensé au forum... J'ai demandé à la lune, Si elle voulait encore de moi, J'suis pas s...

- 7 réponses

-

- 13

-

-

-

-

Soft pour aide focus avec masque de Bahtinov?

un sujet a posté Wan186 dans Software de Linux et astronomie

Salut! Connaissez vous un soft sous Linux pour aider à faire le focus avec un masque de Bahtinov? Merci par avance. -

Bonjour, Je recherche des tutos (vidéos ou pdf) sur la collimation sur une étoile, en français. J'en ai déjà trouvées en anglais, mais je trouve qu'elles ne sont pas assez détaillées, surtout sur le réglage des vis du primaire ?.. Merci, bon ciel ! 🔭🌠

-

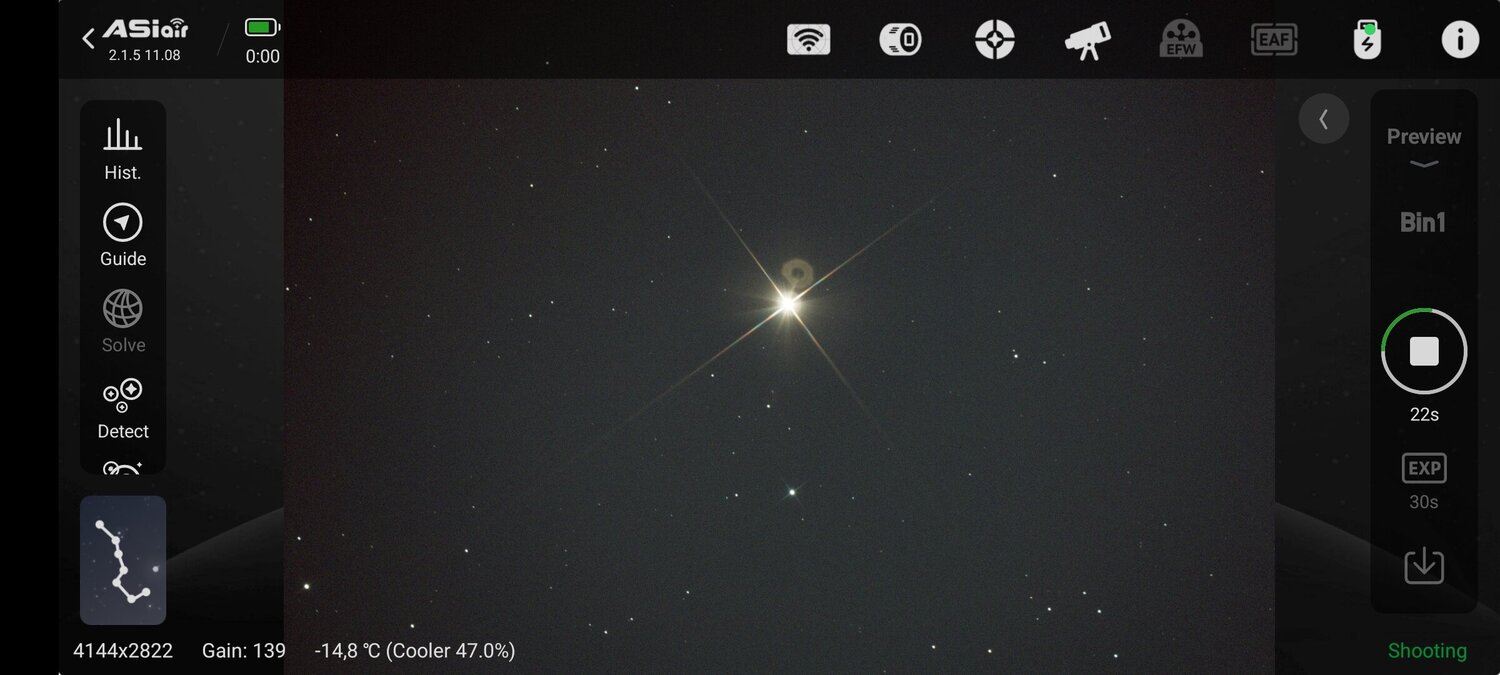

Bonjour a tous, je débute avec la prise en main de mon Newton 150 750 et hier soir en voulant faire la mise au point sur une étoile très brillante arcturus, j'ai noté un reflet du miroir de mon Newton sur mes poses longues. Je vous joins une photo pour illustrer. La lune était très prése...

-

Bonjour, je voulais savoir si certains d’entre vous font hébergé leur setup astrophoto dans des régions plus clémentes (Espagne, Chili, Maroc, etc…) et si oui quel est votre retour d’expérience ? Bon ciel à tous

-

Avis pour comprendre le bruit résiduel sur mes images

un sujet a posté Laurent777 dans Astrophotographie

Bonjour à tous, J'aurais besoin de votre avis afin de comprendre le bruit que j'ai sur mes photos. Je ne sais pas si ça vient de la prise de vue ou du post-traitements. Pour cette session, j'ai fait mes photos une nuit sans lune, avec éclairage public (mais à l'abri à l'ombre de ma maison)... -

Bonjour, J'ai visualisé la vidéo Youtube d'astronogeek, au sujet de l'unistellar odissey. Ce télescope a l'air super. Par contre, je me pose la question, possédant un zwo s50, quel unistellar choisir, entre le Odissey (non pro), el le equinoxe 2 ? Le odissey a une grande ouverture m...

-

Bonjour Je ne m’en sort pas avec un problème sur Pixinsight.et Image Solver. Alors que jusqu’à présent l’astrométrie fonctionnait correctement, je n’y arrive pas avec mon image de NGC 7479. Prise avec ma lunette TS 102 (camera ASI 533 et ASIAIR), cette image ne parait pas trop pourrie...

-

Problème technique - cadrage différent sur plusieurs nuits

un sujet a posté valdetahiti dans Astrophotographie

Bonjour tout le monde, Je viens poster mon petit problème ici en espérant qu'une solution puisse exister (à défaut, il faudra sortir à nouveau au moins une nuit complète pour refaire mes poses). Je suis entrain d'imager la trompe et j'ai fait les couches Ha (environ 8h) et OIII (environ 3h) e... -

Bonjour! J'ouvre ce sujet pour partager sur les techniques de suppression de la couleur "rose saumon" lorsque l'on ajoute un Ha en Luminance, notamment en HaHOO. J'ai beaucoup de difficultés à trouver une couleur qui convienne, dans l'idéal j'aimerais réussir à converger vers le rou...

-

Salut, je tourne en version 2.8 pour Nina puisque copain Seb @sebseacteam nous avait signalé plein de problèmes avec l'update. Du coup, est ce que vous pourriez me faire un retex pour ceux d'entre vous qui avez fait l'update en 3.1 HF2? Elle Fonctionne bien? Elle apporte quoi de plus que l...

-

Bonjour je tente de connecter un stargate (alt az) avec asiair. Cela semble bien fonctionner mécaniquement et la monture bouge. Mon stargate ne peut se mettre à l'horizontale au nord (park) . Donc je suis obligé de faire un 1er alignement sur une étoile avant que je puisse faire des...