-

Compteur de contenus

1928 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

8

Type de contenu

Profils

Forums

Téléchargements

Blogs

Boutique

Calendrier

Noctua

Tout ce qui a été posté par Pyrene

-

Dans Nature, une nouvelle contribution sur les effets de l'ensemencement des nuages. Alors qu'une tentative en Californie a été stoppée par les autorités locales pour des conséquences sur la santé publique locale, l'article s'intéresse aux effets à distance. Il s'agit de simulations d'ensemencement sur différents points de la côte Ouest des USA. Première surprise, les opérations éloignées ont des conséquences plus importantes que celles qui sont proches. Cela met en évidence les téléconnections des phénomènes climatiques. Seconde surprise, des opérations identiques ont des conséquences très différentes selon la température locale ou la couverture nuageuse (des simulations pour 2050 donnent pour résultat l'exact inverse du but recherché...). Troisième surprise, les effets lointains : en particulier sur l'Europe de l'Ouest, l'ensemencement américain est susceptible d'entraîner un stress thermique important, des chaleurs intenses, et un ralentissement de la circulation océanique dans l'Atlantique Nord. Rien qui puisse inquiéter notre ami @Albuquerque, heureusement.

-

Le réchauffement climatique qui est le sujet de ce fil n'est pas inventé par les verts allemands ni français ni turcs. On ne peut du reste s'étonner que ces mouvements ne soient pas d'accord entre eux quand on voit leurs propres débats internes. Leurs étripages sont dépourvus d'intérêt. L'écologie est une science et non pas un mouvement politique. Le terme de sobriété employé par le GIEC ressort de l'analyse scientifique de la situation dans laquelle nous plaçons notre planète. Le réchauffement climatique est mortel, directement comme le prouvent les études ou par ses multiples conséquences sur la faune, la flore, le climat, les océans, l'atmosphère. Le GIEC examine les publications scientifiques et en propose une synthèse consensuelle à l'attention des gouvernements. On parle de faits, non d'opinion. Tomber du vélo peut faire regretter la gravitation, mais on peut éviter le vélo, pas la gravitation.

-

Le GIEC est une commission de l'ONU créée par le G7 (pays les plus riches du monde) en 1988 dans le but délibéré de museler l'expression scientifique sur le climat. Face aux nombreuses publications, Ronald Reagan (alors Président des USA) et Margaret Thatcher (alors premier ministre britannique) sont les principaux dirigeants qui ont poussé à la création de cette instance où tous les pays présents à l'ONU sont représentés. On peut douter des opinions écolo-révolutionnaires de ces deux personnalités, par ailleurs rarement rangées à l'extrême gauche... Le résumé pour les décideurs est voté à l'unanimité des représentants des 195 pays représentés. Un terme ou un paragraphe qui ne recueille pas l'unanimité est simplement supprimé. C'est le règlement du GIEC. Il va de soi que si la voix -disons de la République démocratique de Sao Tomé et Principe- et celle de par exemple des USA ou de l'Arabie Saoudite, ou de la Chine ou de la Russie ont théoriquement le même poids, elles n'ont pas vraiment la même influence sur la scène internationale. Or il se trouve que dans ces pays, les pressions des écolos face à ceux des lobbies pétroliers, agro-industriels, ou des transports ne sont pas du même ordre de grandeur, ni de financement, ni d'effet. En d'autres termes, les écolos chevelus se chauffant à la bougie et s'éclairant au feu de bois (ou l'inverse) n'ont aucun poids ni au GIEC ni ailleurs. Les participants au GIEC s'expriment évidemment librement dans les médias à titre individuel. Mais la voix de Yamina Saheb n'y a pas non plus le même poids que celle de Donald Trump, de même que celle de Jean Jouzel ne pèse pas comme celle de Patrick Pouyanné. Crier au loup sur l'usage du simple mot sobriété dans une publication confidentielle est donc risible. Par ailleurs le GIEC cite explicitement le nucléaire parmi les solutions dans le domaine climatique : tes autres liens sur les verts allemands sont donc vide de sens.

-

Si tu est rebuté par la source la plus fiable que je t'ai fournie plus haut, tu peux lire les résultats d'une conférence de 2013, un résumé de l'IFRI de 2022, ou te contenter d'un digest de vulgarisation.

-

Yaka demander https://www.ipcc.ch/

-

Ni affirmation gratuite ni interprétation. On sait que c'est inefficace et dangereux. Personne ne fera ça. C'est seulement un moyen de faire croire qu'on peut continuer comme avant.

-

La géoingénierie n'est pas une solution parce qu'elle traite une petite partie du résultat et rien des causes, avec des effets collatéraux considérables, pour ceux qu'on peut identifier. C'est de plus un aller sans retour, donc un saut dans l'inconnu. C'est abondamment documenté, y compris sur ce fil.

-

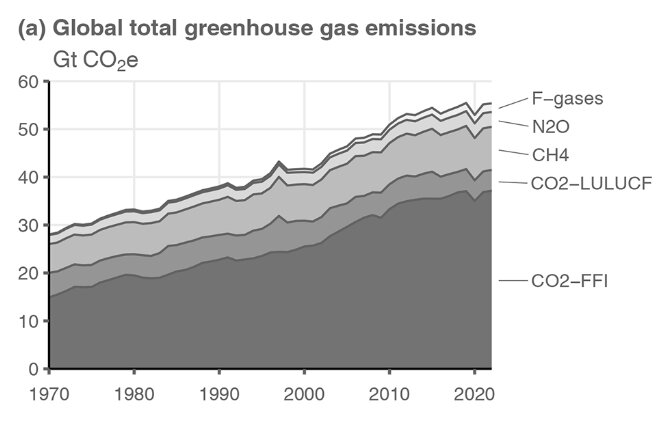

Selon la toute récente remise à jour des données publiée par le GIEC (une bonne quarantaine de signataires !), le rythme du réchauffement estimé jusqu'à présent à 0.18°C par décennie passe maintenant à 0.26°C par décennie. La cause n'est pas une surprise : les émissions de GES non seulement ne baissent pas, mais elles augmentent. De plus la lutte contre la pollution par particules fines et aérosols est efficace, ce qui augmente l'ensoleillement Forster et al., 2024 Forster et al., 2024

-

Pour celles/ceux que le sujet intéresse, les travaux d'Henri Broch (créateur de la zététique) sont une mine. Je recommande particulièrement "Devenez sorciers, devenez savants" de Charpak et Broch (ed. Odile Jacob) : on y trouve -entre autres !- un utile rappel des travaux d'Eugène Chevreul au début du XIXème siècle explicitant les phénomènes radiesthésistes, pendules ou sourciers.

-

Dans Nature, un article qui combine une projection démographique et réchauffement. Pour les plus de 69 ans, la température de 37.5°C représente un danger vital. La population ainsi exposée doit doubler d'ici 2050, pour atteindre 270 millions de personnes. Il faut dire que les vieux seront environ 2.1 milliards à cette époque, soit un cinquième de l'humanité. Les deux tiers vivront dans des pays à bas revenus, surtout dans l'hémisphère Sud. Ils seront par exemple quatre fois plus nombreux en Asie que dans le reste du monde, du fait de la démographie et du climat. Mais c'est dans notre Europe que la proportion la plus forte -un quart de la population- sera menacée. Les plus âgés sont plus à risque du fait des maladies chroniques fréquentes, d'infirmité, de déficiences du système thermorégulateur -et de solitude. L'article cite divers cas de mortalité massive due aux vagues de chaleur, notamment au Pakistan, mais aussi en Floride : il y avait panne de courant... Les plus jeunes qui espèreraient s'en sortir subiront le cout social, d'autant plus que la population active va chuter. La situation après 2050 dépendra des mesures prises actuellement pour faire face au problème. L'article est en lecture libre, avec de beaux schémas en couleurs.

-

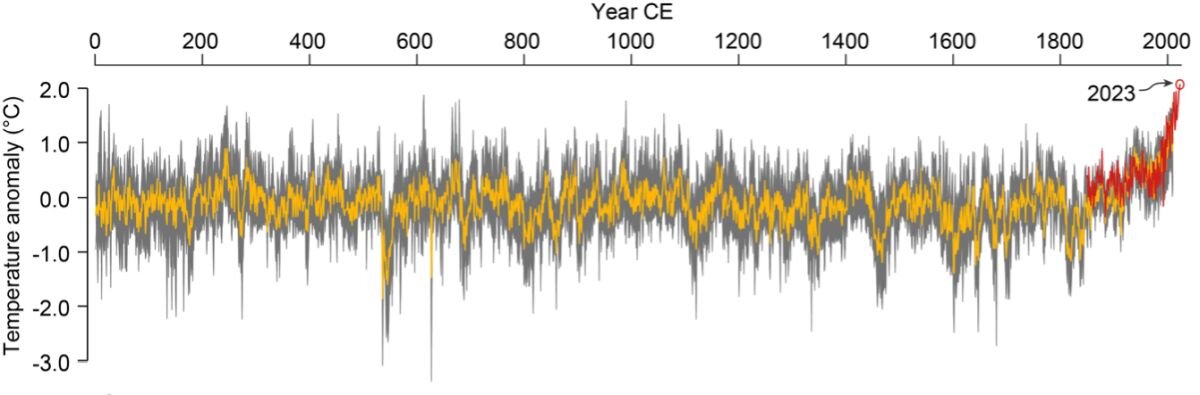

Dans Nature, un article qui range l'été 2023 comme le plus chaud depuis ...2000 ans. Les données météo du XIXème siècle ont été recalibrées par dendrochronologie (examen des cernes de croissance des arbres). Ces données étaient loin des standards actuels de placement des stations, de contrôle et de fiabilité imposés par l'Organisation Météorologique Mondiale. La recalibration donne pour l'été de l'année dernière un écart de +2.07°C par rapport à la période 1850-1900. L'été le plus froid, en 536, en lien avec des éruptions volcaniques, culminait à 4°C de moins. Les 2000 ans passés. Credit: Esper et al, 2024

-

Toujours dans le Guardian, la suite de son enquête auprès des scientifiques du GIEC. Seulement 6% pensent qu'on peut rester sous les +1.5°C. Mais ce n'est pas une frontière. Chaque fraction de degré compte et chaque fraction gagnée réduira le cout. Après 1.5°C tempêtes et vagues de chaleur s'intensifient, les coraux tropicaux meurent en masse, les banquises basculent et le permafrost (pergélisol) peut être déstabilisé. Après 2°C la brutale vague de chaleur qui a frappé le Pacifique Sud devient 100 à 200 fois plus probable ; les dommages dus aux inondations doublent. Après 2.7°C, deux milliards d'humains sont chassés de la zone climatique qui a permis le développement de la civilisation depuis 10 000 ans. Après 3°C Miami, Shanghai, Rio de Janeiro, la Haye sont sous les eaux. Au delà, le choc est tel que les prix alimentaires explosent, eau et vivres viennent à manquer, les chaines d'approvisionnement s'effondrent, les réfugiés se compte par millions. Un cinquième des scientifiques femmes interrogées abandonnent l'idée d'avoir des enfants dans le monde qu'on leur laissera. Pour l'ONU (António Guterres) , "le monde est au bord de l'abime. Les enjeux n'ont jamais été plus graves pour l'humanité." Pentecôte dimanche et lundi. Pas sur qu'il fasse beau.

-

.

-

@polorider J'ai tenté de mettre l'illustration, mais ça n'a pas marché... le lien correct @Caius@Vakoran Soit. Trois degrés, c'est la moitié de l'écart qui nous sépare du dernier glaciaire (à l'époque 3 à 4 km de glaces sur l'Europe et l'Amérique du Nord, 120 m d'écart sur le niveau de la mer...).

-

Dans le Guardian, une enquête auprès des scientifiques du GIEC sur le proche futur tel qu'ils le voient. Rappelons que le GIEC ne fait pas de préconisations, mais se contente de fournir l'état des connaissances scientifiques à partir des travaux et publications actuels. Il s'agit donc des opinions personnelles de ces spécialistes (380 réponses sur 843 sollicités). Plus des trois quarts prévoient un réchauffement supérieur à 2.5°C pour 2100. Cette présentation en moyenne est trompeuse, surtout dans nos régions où des écarts journaliers peuvent atteindre 30°C. Cela signifie en fait que la température moyenne de la période préindustrielle (14°C en moyenne sur notre Terre, grâce à l'effet de serre) augmenterait de 18% avec 2.5°C en plus. Un réchauffement de 3°C, envisagé par près de la moitié des interviewés, porterait la proportion à plus d'un cinquième des températures préindustrielles. Les conséquences attendues sont des famines, conflits et migrations massives du fait des vagues de chaleur, incendies, inondations et tempêtes en intensité et fréquence sans commune mesure avec celles que nous vivons. Les plus jeunes sont les plus inquiets, certains allant à prédire un effondrement sociétal dans les cinq ans à venir.

-

Pour moi ces histoires de visites d'extraterrestres sont du pur anthropocentrisme, teinté de religion. Nous croyons -contre la démonstration de Darwin- que l'évolution est un progrès, plus ou moins continu, qui mène au Téléphone Portable et à la perfection de son Possesseur. Ca suppose que l'Evolution a une direction (on sait que c'est faux), et un but (notre civilisation technologique). Cette civilisation a une dizaine de milliers d'années si on la fait remonter au Néolithique, deux siècles si on parle d'industrialisation. Pendant des centaines de millions d'années, la Vie a explosé dans toutes les directions mais ne s'est jamais orientée dans ce sens. On peut trouver probable (je pense que c'est certain) que la vie existe ailleurs que sur notre Terre. Il n'y a strictement aucune raison pour qu'elle aboutisse à l'invention du Téléphone Portable.

-

@Hoth La dernière phrase est meurtrière : "D'après lui, la croyance en une vie extraterrestre "est fondamentalement une religion, une croyance religieuse qui transcende la pensée critique et la pensée rationnelle".

-

Une tentative intéressante de prédiction à court terme (cet été) de conditions difficiles en zone tropicale. La revue ne publie que des articles de haut niveau sévèrement triés.

-

A ma connaissance la science n'a jamais rien montré de tel. Je suis toutefois convaincu que c'est pratiquement certain (l'existence de vie extraterrestre), mais qu'il est parfaitement improbable que la vie conduise à une civilisation technologique. C'est là un biais de raisonnement basé sur la croyance irrationnelle que Nous sommes le Sommet de l'Evolution. Je pense qu'il n'en est rien, au point d'avoir commis un post sur ce sujet.

-

Essaie de poster sur https://www.webastro.net/forums/forum/51-lastro-autrement/

-

Un mystère : pourquoi les mêmes carrières de pierres taillées étaient-elles exploitées et réexploitées, alors que d'autres sites favorables n'étaient jamais touchés ? Deux chercheurs israéliens proposent une explication : toutes les carrières sont à proximité des pistes des éléphants, qui consommant 400 litres d'eau par jour ne s'éloignent jamais des points d'eau. Points d'eau qui ne varient guère au cours du temps.

-

-

P.... c'est à vingt kilomètres de chez moi...

-

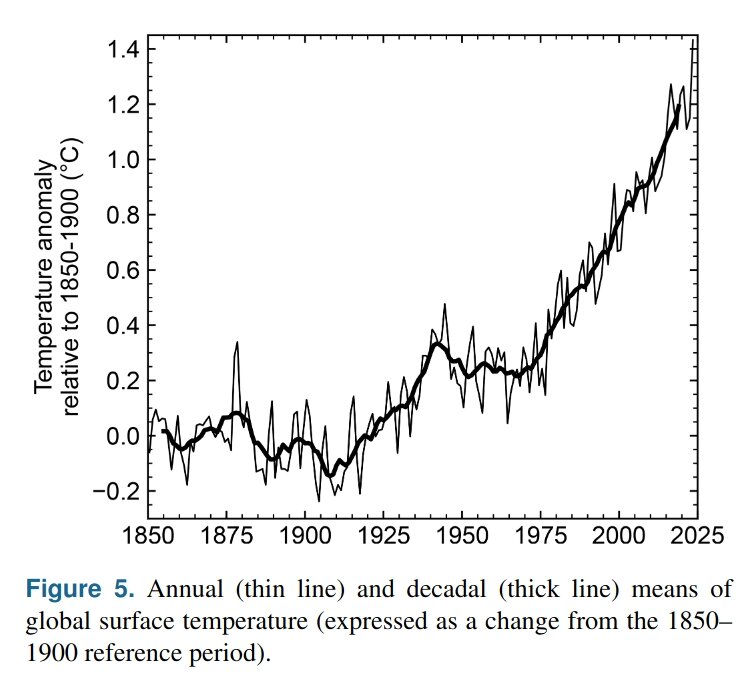

Quand dépassera t-on les +1.5°C ? Selon l'OMM, 2023 a atteint +1.45°C au dessus des températures préindustrielles. Vu la persistance d'EL Nino, il est plausible que 2024 dépasse le +1.5°C sur une année complète (déjà atteint sur une année glissante entre fev. 2023 et jan. 2024). Est-ce suffisant pour dire qu'on a effectivement franchi le seuil des accords de Paris ? En fait, les premières journées au-dessus datent de 2015 ; et en novembre dernier, des moyennes journalières de +2°C ont été atteintes. En moyenne mensuelle, fev. 2016 a été le premier mois entier au dessus de +1.5°C, suivi de tous les mois de l'été 2023. Mais combien de temps au dessus de la limite pour considérer qu'elle est atteinte ? Le GIEC préconise une moyenne pour deux décennie. On observe depuis 1970 une augmentation régulière de 0.2°C par décennie. Par extrapolation, on dépassera la limite vers 2035. Ces données sont des compilations par l'OMM des données collectées par six organisations qui disposent chacune de leur propre systèmes d'acquisition au niveau mondial. Trois sont américaines (les agences gouvernementales NOAA et NASA, et l'Université de Berkeley , une japonaise, une anglaise et Copernicus pour l'Europe. (ce post est honteusement pillé sur The Conversation )

-

Pour compléter sur les conséquences sur notre Europe, l'European Environment Agency publie un rapport spécial sur la situation climatique. Ce rapport recense 36 risques majeurs dont 21 ont un caractère d'urgence et huit exigent une réponse immédiate. La zone côtière est la principale menacée, par la montée des eaux, les intrusions marines et les érosions, les vagues de chaleur marines, l'acidification des eaux et la désoxygénation, et les pollutions. Globalement, le Sud est le plus à risques du fait de la chaleur et des incendies et sècheresses qui l'accompagnent. Le Nord se contentera de l'apparition des incendies, et des inondations. On a la chance d'être au milieu...