-

Compteur de contenus

968 -

Inscription

-

Dernière visite

-

Jours gagnés

10

Tout ce qui a été posté par LucaR

-

Tu peux viser une occasion auprès de quelqu'un de sérieux qui sera en mesure de montrer des photos faites avec, ça limite ce risque là - en contrepartie des risques généraux de l'occasion bien sûr.

-

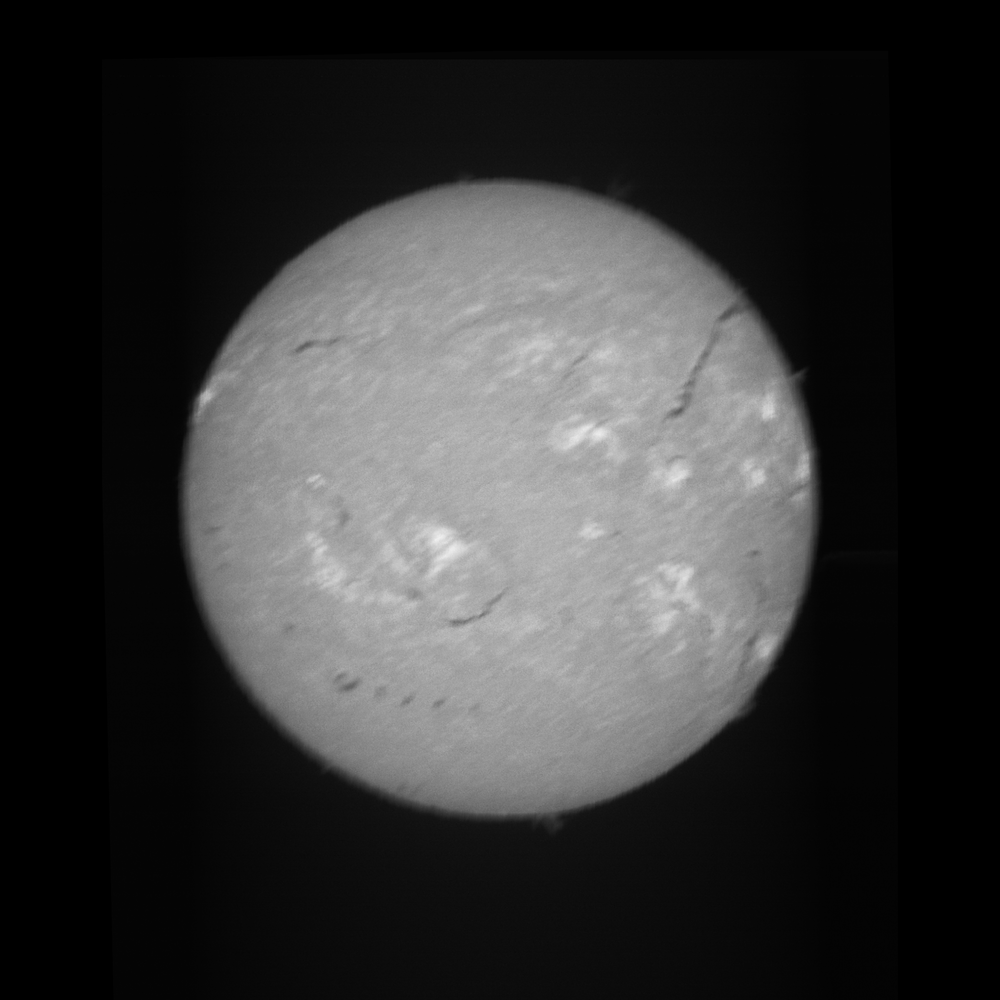

soleil A quoi ressemble le Soleil en ce moment

LucaR a répondu à un sujet de Newton dans L'actualité du ciel

Je dépoussière mon matos, ça faisait longtemps! Soleil Halpha du 09/05/2024 au Daystar. (APO 102 f/5 diaphragmée à 70 f/7.5, barlow telecentric 3x, Daystar Quark chromo combo, ASI2600mm) -

Stellarmate/Astroberry sur Rapsberry Pi 5 et alimentation 5A

un sujet a posté LucaR dans Matériel général

Salut! J'utilise un RPI4 pour Stellarmate avec l'OS qui tourne sur la carte SD, mais apparemment j'avais installé une version 32 bits à l'origine or ce n'est plus supporté, je n'ai donc plus les mises à jours. De plus la lenteur commence à me lasser... J'envisage deux solutions: Faire un fresh install de la dernière version de l'OS, qui est en 64 bits, mais cette fois sur un SSD externe du genre samsung T7. Quelqu'un à déjà essayé un stellarmate récent sur un RPI4, pas de souci particulier? Et pas de souci particulier à flasher la SD de SM sur un SSD? Ou bien acquérir un nouveau RPI5 en lui ajoutant la fameuse interface "HAT" + un disque NVME. Quelqu'un a déjà tenté ça avec succès sur SM ou Astroberry par exemple? Dans le cas du RPI5 j'ai lu qu'il est recommandé de l'alimenter en 5V/5A via USB-c. Or j'utiliser un pegasus PowerBox qui délivre en 5V/3A sur USB... C'est suffisant pour le RPI4, mais est-ce que ça le sera encore pour le RPI5? Parce que bon, si en plus faut que je rachète un boitier ld'Alim, ça rend cette solution carrément chère... D'avance merci! -

Soleil Mise au point avec le SolEX et problème caméra pour Inti

un sujet a posté LucaR dans Astrophotographie

Salut les Soleux! Je m'essaie au SolEX en plus de mon Quark, pour l'association AVEX. Sur mes premiers essais j'ai bien du mal avec la mise au point. Je ne sais pas bien si c'est la MàP niveau caméra ou la MàP niveau lunette qu'il faut régler (ou les deux). Savez-vous si ça peut se déduire de l'image? Si vous avez des "trucs" pour bien faire la MàP je suis preneur 🙂 Par ailleurs je voudrais utiliser une risingcam 178mm de l'association que j'utilise sous Firecapture avec un driver ASCOM. Mais problème: elle ne fonctionne qu'en 8bits, dès que je règle le driver pour 14bits ça me donne de la neige sur l'image. Or apparement Inti ne prend que des SER créés en 16 bits, il refuse de lire mes SER 8 bits... (du coup j'ai pris temporairement ma zwo 178mm à la place, qui marche très bien). Est-ce déjà arrivé à quelqu'un? Merci! -

La nébuleuse planétaire de l'oeil du chat, comme son nom ne l'indique pas, n'a rien à voir avec une planète! Ces objets - les nébuleuses planétaires - ont été nommé ainsi par erreur, à l'époque de découverte, parce qu'elles étaient d'une taille apparente comparable à celle des planètes (c'est à dire tout petit) mais d'un aspect "flou" plus proche des nébuleuses habituelles. On a compris plus tard que c'étaient des objets intérmédiaires, tant en terme de taille réelle que de distance, apparaissant à la mort des étoiles - des fleurs poussant sur leurs tombeaux. Contrairement aux étoiles hypermassives, ces stars flamboyantes qui brûlent leur vie et meurent dans un feu d'artifice grandiloquant visible à des milliards d'années lumières à la ronde (les supernovas), les étoiles de taille "normales" (c'est à dire les plus fréquentes dans l'univers, comme notre soleil par exemple) ont une vie bien plus longue qui se termine par une mort bien plus discrète. A l'approche de ses dernièr millénaires, une étoile de ce type a épuisé son carburant principal: l'hydrogène. L'énergie vient à manquer, rompant soudain un équilibre de forces qui durait depuis des milliards d'années... L'étoile commence à se dévorer elle-même, cherchant de nouveaux carburants, trouvant de nouveaux équilibres mais bien plus précaires et instables... Elle se met à pulser et gonfler, devenant une géante rouge, tout en éjectant progressivement ses couches externes dans l'univers environnant. Une immense corolle de gazs et poussières commence alors à s'étendre tout autour d'elle, comme une fleur se déployant au soleil - c'est la nébuleuse dite "planétaire". Puis les dernieres réserves de l'étoile s'épuisent et elle meurt, ne pouvant plus rien produire. Si elle est seule, comme le soleil (et non pas en système binaire comme beaucoup d'autres étoiles), son cadavre mettra très, très longtemps à se refroidir et elle continuera de briller encore, certes bien plus faiblement qu'avant, mais assez pour ioniser et éclairer les gazs et poussières de la nébuleuse qui grandit autour d'elle. Dans des centaines de milliards d'années elle finira par s'éteindre, devenue trop froide pour briller: nous avons nommé "naine noire" ce qu'elle devrait devenir alors, mais que nous ne pouvons pas observer car l'univers est encore bien trop jeune, aucune naine blanche n'a eu le temps d'en arriver là! La nébuleuse planétaire de l'oeil du chat est située à environs 3000 années lumières de chez nous et est âgé d'environs 1000 ans (plus les 3000 ans qu'a mis la lumière à nous parvenir, bien entendu). En fait la nébuleuse planétaire à proprement parler est le petit noyau très brillant au centre, structure complexe mais trop petit pour que je puisse en obtenir des détails avec mes instruments qui ne sont pas très adaptés à ce type d'objet - mais Hubble l'a immortalisé ici : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Catseye-big.jpg On pense que la belle corolle déployée autour de ce coeur, pour le coup bien visible sur ma photo même si elle est très petite au centre de l'image, s'est formé avant le processus de fin de vie de l'étoile que j'ai décrit plus haut, mais on ne sait pas encore bien expliquer sa formation. Mes instruments ne sont pas très adaptés à ce type d'objet - pour voir des détails du coeur de la nébuleuse il faudrait un téléscope à plus longue focale, et une caméra à plus petits pixels. Mais j'avais envie de voir ce que ça donnait quand même alors voilà! Gros zoom sur la nébuleuse: EXIFS: Composition HDR avec une image HOO pour le halo et SOO pour le coeur. Prises de vues datant de février 2023. Environs 11h30 de pose aux filtres Antlia 3nm: Halpha 3h / Oiii 5h30 / Sii 3h + quelques minutes de RGB pour les couleurs d'étoiles Zwo 2600mm pro (-10°C/Gain 100/Offset 50) Lunette APO TS Photoline 102mm f/5 (avec réducteur) + focuseur Baader Steeldrive Monture AZEQ6 Guidage au chercheur + zwo 178mm Logiciels : Kstar/Ekos sur Stellarmate RPI4, PHD2, Siril, Photoshop Ciel Bortle 4 La couche S donnait un peu de détails sur le coeur, mais rien sur le halo. J'ai donc renoncé à une composition SHO qui ne donnait rien de très intéressant et opté pour une HOO sur le Halo, et une SOO sur le coeur - rassemblées en HDR car le coeur est bien plus brillant que le halo.

-

Le combo n'a pas de barlow intégré, c'est ce qui lui permet d'être utilisé dans de plus nombreuses configs. Sur ma lunette je dois moi-même ajouter une barlow pour atteindre la bonne plage de F/D. Je n'ai pas vraiment choisi le combo, c'était une bonne occasion dans une petite annonce du coup j'ai sauté dessus.

-

soleil A quoi ressemble le Soleil en ce moment

LucaR a répondu à un sujet de Newton dans L'actualité du ciel

Soleil de mercredi. J'ai raté l'éruption de la veille, mais il en reste une trace à gauche de l'image 🙂 (APO 102 f/5 diaphragmée à 70 f/7.5, barlow telecentric 3x, Daystar Quark chromo combo, ASI2600mm) -

Oui, mais l'alignement comète a été fait sur des images starless (étoiles retirées avec starnet++ sur les brutes prétraitées). Le stack est donc sans trainées d'étoiles, ce qui est plus facile pour la suite. EN contrepartie ça donne une trame pas très propre... Pour la réintégration des étoiles (stackées à part donc comme dit plus haut) sur la starless c'est une simple superposition en mode "Densité linéaire -" sous Photoshop. Pour la réintégration de la galaxie (stackée cette fois à partir des images brutes originelles, avec étoiles) en revanche c'est un peu plus bricolage avec masques.

-

Bingo! 🙂 (Fait avec un setup remote en Espagne, taka 150 f/7, CCD moravian G4-16K, filtre L, 45x60s comète et étoiles stackées à part puis réintégrées)

-

Seulement si tu l'avais défiltré totalement 🙂 En fait le filtre que tu as laissé est déjà un IR cut, donc pas la peine d'en mettre un autre devant. J'ai shooté longtemps avec un défiltré partiel à la lunette, jamais eu besoin de ça.

-

Bin du coup si tu n'as retiré qu'un filtre, soit défiltrage partiel, tu n'a pas besoin d'ajouter un IV-IR cut 🙂

-

Avec un trépied très stable, pas de vent, et une MES très minutieusement soignée, j'arrivais aussi à des poses de 3 minutes sans guidage sur une SA avec un APS-C 650D et un Samyang 135. J'avais quand même de la perte hein - genre 20% - mais ça restait acceptable.

-

APN derrière un télé 42mm à vis

LucaR a répondu à un sujet de jrgilis dans Matériel astrophotographique

1) Ca dépend de la marque/modèle. Sur les Canon EOS ça marche très bien pas de souci, je l'ai déjà fait sur mon 650D. Ca marche moins bien je crois sur certains Nikon. 2) Oui M42-EOS c'est bien ça. En revanche attention aux bagues très peu cher de magasins comme Alliexpress... Tu risque d'avoir du jeu par exemple ce qui pourrait causer un tilt en plus variable avec le suivi du ciel, donc pas top en astro... Mieux vaut payer un peu plus cher avec une marque éprouvée et solide. 3) Oui tout à fait, ces modèles ont bien la pause B/Bulb et peuvent enregistrer les image en RAW, ce sont les deux conditions principales. -

Débat en matériel pour débuter l’astrophoto APN au foyer

LucaR a répondu à un sujet de Astroxima dans Matériel astrophotographique

Personne n'a parlé du déflitrage, mais si ton APN ne l'est pas je recommande plutôt d'en prendre un d'occasion pas cher et déjà défiltré. Ou prévoir dans le budget un défiltrage partiel du tien. les résultats sont quand même très différents! J'avais moi aussi commencé sur un APN non défiltré, au final je regrette de ne pas l'avoir fait défiltrer dès le début car c'est un peu bête de limiter à ce point le signal même quand on débute.... Je considère la plupart de mes photos d'alors comme inintéressantes et ratées, alors qu'elles sont pas si mal par ailleurs et donc auraient été quand même au moins montrables même aujourd'hui si l'APN avait déjà été défiltré. -

Artefacts sur brutes et après pré-traitement

LucaR a répondu à un sujet de Leor dans Support débutants

Il a ptet stackés deux séries avec un cadrage un peu différent. Nouveau? 🙂 Tu constatera vite que les flats, c'est totalement indispensable. Hors de question de terminer une session sans les avoir fait. En fait les flats sont même bien plus importants, et c'est bien plus impactant de ne pas les faire, que les dark (sauf si tu as un gros amp-glow) ou les offsets (qui ne servent plus à rien avec les outils de post-processing modernes). -

Salut, J'ai longtemps utilisé ce filtre sur un APN, il est très chouette, bon choix 🙂 C'est un filtre duobande, ce qui veut dire qu'il laisse passer seulement le rouge de la raie Ha et le bleu-vert de la raie Oiii. Il est donc particulièrement indiqué pour les nébuleuses en émission (qui sont la grande majorité, ouf! :-)), mais pas du tout pour les nébuleuses en réflexion qui n'émettent pas sur ces raies, ni pour les galaxies qui émettent sur tout le spectre donc tu perdrait beaucoup de signal. Avec ce type de filtre tu peux faire du beau HOO et du HHO, ce dernier s'approchant un peu du rendu type Hubble (qui est du SHO). Si tu veux du vrai SHO il faut acquérir un filtre S en plus et faire des poses avec celui-ci... Mais en mixant le HOO et le HHO (ce que je faisais moi) on peut obtenir déjà des choses splendide donc c'est pas trop la peine de s'embêter - tu feras du SHO si un jour tu passe à une caméra monochrome. L'idée est que le signal de la raie Ha tape dans le rouge, elle n'imprime donc quasiment que les pixels rouges de ton capteur couleur. La raie Oiii tape dans le bleu-vert, elle n'imprime donc que les pixels bleus et vert. Au traitement on peut donc séparer d'un côté les pixels rouges de l'image, ce qui va donner une image noir et blanc constitué de signal Ha uniquement, et de l'autre les pixels bleu-vert avec lesquels ont peut reconstituer une image noir et blanc constitué seulement de signal Oiii. Avec ces deux images noir et blanc ya plus qu'à combiner en HOO ou HHO (ou un mixte des deux) comme on le ferait avec une caméra monochrome à filtre et du SHO. Avec Siril ou PIX on peut faire tout ça. Ce n'est pas la seule possibilité, on peut aussi traiter l'image sans séparer les couches comme une simple image RGB. On obtiendra alors une image plus contrastée sur les nébulosités que si on n'avait pas mis le filtre, mais qui ressemblera plus à une RGB qu'à une HOO ou HHO. On a le choix selon ses préférences! La lune est génante pour le signal Oiii, beaucoup moins pour le signal Ha. Il m'arrivait de shooter en pleine lune (avec des cibles quand même éloignées d'elle, au moins 60°) et ne conserver que la couche Ha de cette nuit-là. Après si la lune n'est pas pleine et ta cible assez éloigné, ça passe même pour l'Oiii. Question de feeling. Pas de réglage particulier de l'APN, balance des blancs etc... on s'en fout (tant que tu shoot en RAW évidemment) Je te mets la plus réussie de mes images avec ce filtre et mon 650D, la dernière en fait avant que je passe à la caméra monochrome. 16h de pose et séparation des couches pour une combinaison HOO/HHO:

-

Sur cette image, deux sortes de « bulles » qui n’ont l’air de rien, comme de petites bulles de savon fragile flottant dans l’espace… Mais c’est une apparence trompeuse, car ce qui s’y déroule est en réalité un des phénomènes les plus violents de l’univers ! On assiste ici aux derniers instants de très, très jeunes étoiles, des bébés en termes de temps sidéraux - encore engoncé dans leurs berceaux, les nébuleuses qui let ont vu naître. Pourtant, il s’agit d’étoiles parmi les plus gigantesques, massives et brillantes de notre galaxie ! Il en est ainsi chez les étoiles : plus elles sont grandes, plus elles brûlent rapidement leur carburant, et plus elles meurent jeunes. Ce genre d’étoile est vorace, un véritable ogre, qu’on qualifie de type « Wolf-Rayet », du nom de deux astrophysiciens français ayant découvert ce genre de monstre. Elle a dévoré d’une traite, en quelques millions d’années, à peine tout son carburant primaire, l’hydrogène – à titre de comparaison au bout de 5 milliards d’années le soleil, lui, n’a entamé que la moitié de ses propres réserves, pourtant bien plus réduites. L’ogre est ensuite passée à ses carburants dit secondaire : hélium, puis éléments plus lourds… L’énergie titanesque qui se dégage de ces nouvelles réactions nucléaires expulse peu à peu ses couches externes de matière dans l’univers - à des vitesses dépassant l’entendement, quelques milliers de kilomètres par seconde ! En rencontrant le gaz de la nébuleuse environnante – le berceau de l’étoile – elle crée tout autour d’elle une onde de choc terrible, un front déjà surchauffé que vient en plus illuminer et ioniser le rayonnement intense de l’étoile, qui s’éloigne peu à peu de l’étoile comme une bulle gigantesque. Comme beaucoup de monstres, cette étoile est destinée à une mort violente et tragique : quand elle aura brûlé tout ce qu’elle pourra, elle n’aura plus la force de retenir la matière de son noyau de s’effondrer sous l’effet de la gravité. Alors elle implosera puis explosera d’un coup en une supernova, l’évènement le plus puissant de l’univers après les quasars. A droite, on a une petite bulle « récente » en termes de temps sidéraux, nommée « Nébuleuse de la bulle » (NGC 7635) tout simplement. Son diamètre est de 10 années lumières, ce qui est énorme - à titre de comparaison la zone d’influence d’une étoile plus classique, comme le soleil, ne dépasse pas 12 heures lumières… A gauche, on a un phénomène qu’on pense similaire mais dont on voit des conséquences plus éloignées dans le temps (quelques millions d’années de plus), avec des gaz formant encore des sortes de fronts arrondis autour de l’étoile, probablement des résidus d’une bulle similaire à celle de droite - elle est surnommée « nébuleuse de la Pince de Homard » (Sh2-157), ce qui est assez bien vu ! Dans les deux cas, l’étoile-monstre n’en n’occupe pas le centre, mais elle est proche d’une de ses « parois » bleuté : en effet le milieu rencontré dans une direction par la matière expulsée est plus dense que de l’autre côté, ce qui en ralentit la progression et déforme donc la bulle. (EDIT: photométrie des étoiles corrigées) EXIFS: Prises sur les 5 rares nuits ou demi-nuits qu'on a eu cet automne, dans des conditions souvent pas terribles... Environs 14h de pose: 8h5 Ha, 3h30 Oiii, 2h15 Sii, filtres Antlia 3nm (Ha et Oiii) et 4.5nm (Sii) + Couleurs d’étoiles : 20x20s chaque couche R/G/B en bin2x2 avec les filtres Baader CCD Zwo 2600mm pro (-10°C/Gain 100/Offset 50) Lunette APO TS Photoline 102mm f/5 (avec réducteur) + focuseur Baader Steeldrive Monture AZEQ6 Guidage au chercheur + zwo 178mm Logiciels : Kstar/Ekos sur Stellarmate RPI4, PHD2, Siril, Photoshop Ciel Bortle 4 Il n'y a sans doute pas assez d'Oiii, il faudra que je complète un minimum - si la météo m'en laisse le loisir...

-

soleil A quoi ressemble le Soleil en ce moment

LucaR a répondu à un sujet de Newton dans L'actualité du ciel

27/12/22 vers 11h30 au Daystar. Beaucoup de turbu cette fois, difficile de trouver le focus! (APO 102 f/5 diaphragmed down to 70 f/7.5, barlow telecentric 3x, Daystar Quark chromo combo, ASI2600mm) -

Nouvelle version avec des détails renforcés - au prix d'un peu plus de bruit ! Laquelle vous préférez? Habituellement je n'applique pas de déconvolution sur les images CP, mais les discussions sur le nouvel outils miracle là m'ont fait réfléchir à la question. N'ayant pas PIX je ne peux pas utiliser cet outils, mais comme il est basé sur la déconvolution (en plus de l'IA) je me suis dit que ça pourrait quand même donner quelques résultats. J'ai donc repris ma luminance, qui ici est la couche Ha (yavait rien de plus sur les autres couches pour valoir de les mettre en luminance), et j'ai choisi une étoile d'intensité moyenne vers le centre de l'image que j'ai pris comme PSF. Ensuite sous AstroSurface j'ai appliqué une déconvolution Richardson-Lucy à la luminance version Starless (pour éviter d'impacter les étoiles) avec cette PSF - j'ai testé la Wiener aussi mais elle donnait de moins bons résultats. Et dans ma pile originale photoshop j'ai remplacé la luminance initiale par cette nouvelle starless déconvolué - le reste je l'ai laissé tel quel. Résultat: c'est clairement plus détaillé et plus net, mais au prix d'un peu plus de bruit - avec cette forme de bruit en granules propre aux process de déconvolution. Pour limiter celui-ci j'ai quand même réappliqué un peu de débruitage sur les parties moins détaillées de l'image, et voilà. Du coup qu'en pensez-vous? Vous préférez laquelle?

-

soleil A quoi ressemble le Soleil en ce moment

LucaR a répondu à un sujet de Newton dans L'actualité du ciel

Aussi incroyable que ça puisse paraitre, un rayon de soleil à percé ici dans le nord de la France pendant quelques heures cette semaine !! Le 16/12 vers midi. (Daystar chromo combo sur APO 102 f/5 diaphgramée à 70 f/7.5 environs, barlow télécentrique 3x, ASI2600mm) -

Vague de nouvelles communes qui éteignent leur éclairage en 2022

LucaR a répondu à un sujet de Manny1977 dans Lutte anti pollution lumineuse

J'ai été agréablement surpris ce week-end dans le Vexin français (du côté de Gisors/ Chaumont-en-Vexin/Magny-en-Vexin). Pour la première fois depuis longtemps j'avais l'occasion de conduire sur les routes de cette campagne après minuit, or je n'ai croisé quasiment que des communes plongées dans le noir ! Une grosse majorité en fait, seules quelque rares faisaient encore de la résistance. Bref il semble que par ici ça devienne peu à peu la norme - en tout cas dans les villages et très petites villes. Bon évidemment ça doit plus être pour les questions d'économie d'énergie/pénuries/guerre en Ukraine que pour nos beaux yeux d'astram, mais ça reste une belle avancée 🙂 -

La nébuleuse dite de la « Trompe d’éléphant » est une des plus grande et belle de notre ciel, avec cette structure délicate en pilier autour de laquelle dansent de petits fantômes, et cette (fausse) impression de point de fuite ou de trou dans l’espace-temps… Comme presque toutes les nébuleuses c’est une pouponnière d’étoiles, mais qui montre particulièrement bien les « spots » de création : en effet, les dizaines de petites tâchouilles noires qui se détachent sur le fond coloré sont les zones ou le nuage de gaz originel s’est effondré localement, devenant opaque et de plus en plus denses et chaudes, jusqu’à ce que leur cœur s’allume. Ce sont des cocons d’étoiles. Au centre de la structure en pilier on aperçoit une cavité sphérique enfermant quelques étoiles : ces bébés d’1 million d’année à peine ont tant braillé de vents stellaires qu’ils en ont soufflé les gaz qui les étouffaient ! Au fil des prochains millionnaires la cavité va s’agrandir, tout autour les gaz vont s’agiter, se comprimer puis s’effondrer à nouveau par endroit, créant de nouveaux cocons. Cette nébuleuse est si grande qu’elle ne rentre pas entière dans mon capteur ! Elle fait dans les 150 années lumières de diamètre. Ainsi le faire-part de la naissance d’une étoile n’arrive à l’autre bout que 15O ans plus tard… Quant à nous, nous ne l’apprenons encore que 3000 ans plus tard ! Dans l’univers il faut savoir s’armer de patience. J’ai pris cette image en même temps que la précédente de l’Aigle et des piliers de la création : en effet, cette dernière cible disparaissait chaque nuit sur les coup de 2h du matin derrière la maison de mon voisin : plutôt que de ranger le matériel je pointais alors l’éléphant comme deuxième cible, histoire d’aller jusqu’au bout de la nuit. Ce sont donc les mêmes EXIFS ! Soit : EXIFS (données techniques) : Fait pendant 12 nuits de canicule la première moitié d'aout :-) Au début sans lune, à la fin à la pleine lune. Environs 15h de pose, 2/3 Ha, 1/6 Oiii, 1/6 Sii, filtres Antlia 3nm (Ha et Oiii) et 4.5nm (Sii). + Couleurs d’étoiles : 20x20s chaque couche R/G/B en bin2x2 avec les filtres Baader CCD Zwo 2600mm pro (-10°C/Gain 100/Offset 50) Lunette APO TS Photoline 102mm f/5 (avec réducteur) + focuseur Baader Steeldrive Monture AZEQ6 Guidage au chercheur + zwo 178mm Logiciels : Kstar/Ekos sur Stellarmate RPI4, PHD2, Siril, Photoshop Ciel Bortle 4

-

Voici mes premiers pas en photo solaire Ha - j'avais déjà fait un peu de Astrosolaar auparavant notamment pour l'éclipse de juin. Je serais ravi de connaître vos avis et les axes d'amélioration possibles! J'ai encore du mal à bien savoir quels réglages sont les meilleurs. Notamment je n'ai pas encore bien compris l'effet du petit curseur sur le Daystar Quark? Et j'ai aussi toujours un peu de mal à gérer les flat. Je sais déjà qu'il vaudrait mieux utiliser une caméra monochrome. Et je sais aussi que j'ai mal orienté ma caméra 🙂 (Si j'ai bien compris le standard c'est de mettre le nord en haut c'est bien ça?) Mon train optique: Lunette triplet TS 101/702 mais avec un réducteur inamovible qui le ramène à 525mm de focale avec focuser Baader Steeldrive, monté sur AZEQ6 - les deux commandés par Ekos sur RPI. Bague allonge + Filtre UV-IR-Cut Barlow télécentrique ES x3 Daystar Quark chromosphère Combo Caméra zwo178 mc Pour l'image du disque complet: Chercheur skywatcher Barlow télécentrique ES x3 Daystar Quark chromosphère Combo Caméra zwo178 mc Prises de vues sous Firecapture, traitements avec Autostakkert (je garde chaque fois 5% des images pour l'empilement), AstroSurface et Photoshop. D'abord un peu de surface le 28/02 : gain 0 et des temps de pose autour de 5ms. Idem pour les tâches le même jour: Pour les protu, j'élève le gain à 225 ce qui me permet de rester à moins de 10ms de temps de pose: Enfin le disque complet c'est un peu la même chose mais sur mon chercheur SW sans focuser auto, du coup bien plus compliqué de faire la MàP: Sur cette dernière image je n'ai pas réussi à faire des flats... Autant quand le champs est serré j'ai réussi à la faire en visant le centre du soleil et en défocalisant un max (et ça marche ensuite dans Autostakkert), autant quand il est large ça ne marche pas comme ça, ça fait du mauvais vignetage... Avez-vous une bonne méthode dans le cas d'un champs aussi large? En pratique j'avais installé ma monture la nuit précédente avec une mise en station. De jour jour j'ai monté le setup, visé le soleil, branché le focuser sur le RPI et la caméra sur un PC portable avec Firecapture. Je suis rentré dans mon salon et me suis connecté aux deux machines via TeamViewer. L'avantage est que ça me permettait de voir quelque chose à l'écran pendant que je réglais la MàP via Ekos!! En revanche pas de focuser sur le chercheur SW donc tâtonnements à la main... Pour l'anecdote, j'ai eu droit à un photobombing pendant les poses 🙂

-

Tutoriel Tutoriel: une méthode pour photographier et traiter les IFNs

un sujet a posté LucaR dans Astrophotographie

Tuto posté également sur Noctua. Prérequis : être familier avec les techniques de base en prise de vue, empilement et traitement des images astro, ainsi qu'avec un logiciel de traitement tel que Photoshop ou The Gimp (notion de calques, masques, etc...). Voir ce tuto par exemple si vous débutez. Ce tuto vous présente une méthode pour capter les IFN (Integrated Flux Nebula), ces nébulosités de gaz et poussières extrêmement ténues que seule la lueur de la galaxie éclaire. Là où il y en a il faut poser très longtemps pour les chopper! Plus de détails sur le sujet: http://www.astrosurf.com/luxorion/univers-cirrus-ifn.htm http://www.skymonsters.net/docs/MandelWilsonCatalogue.html http://www.aicccd.com/archive/aic2005/The_unexplored_nebula_project-smandel.pdf La méthode présentée ici n'est pas la seule, et sans doute pas la meilleurs! Mais elle est assez simple pour des résultats que je trouve très corrects, je l'ai donc adopté. Rendons à César ce qui est à César, je l'ai moi-même Pompée (en grande partie) à "Crazed Conceptions" ici (en anglais): Outils utilisés : Siril, Photoshop, Starnet++. Mais les principes sont applicables à d'autres logiciels équivalents (The Gimp...). 1) Conseils pour la prise de vue Choisir une nuit sans lune! Poser avec une optique très lumineuse. Ce sera plus facile d'en trouver dans les grands champs => c'est pourquoi beaucoup de photos avec IFN sont grand champs. Poser longtemps! Le signal est ténu... Ne pas hésiter à étendre ses sessions sur plusieurs nuits. Attention à la règle des 3 sigmas pour maximiser son signal (voir ici) Dans la mesure du possible, ayez plus tendance à éxagérer votre temps de pose unitaire que l'inverse. Evitez les filtres! Sauf si votre ciel est vraiment très pollué. Mais vous allez avoir du mal à chopper les IFN dans ce cas... Sous un ciel Bortle 4 je n'en n'utilise pas. Soignez vos DOF encore plus que d'habitude, surtout les flats. Le traitement fait monter les gradients de PL et les défauts de flat en même temps que l'IFN, s'il en subsiste trop il est parfois difficile de les corriger! 2) Empilement Rien de particulier à l'empilement, faite le comme vous en avez l'habitude, sauf peut-être concernant le retrait de gradient: je recommande de l'appliquer d'abord sur les brutes avant empilement, puis l'affiner après empilement (c'est possible avec Siril par exemple si on l'utilise en manuel, voir cette doc) 3) Créer un masque starless en utilisant l'outils Starnet++ Pour apprendre à trouver et utiliser l'outils Starnet++, voir ce tuto. Ouvrir sa brute d'empilement image avec photoshop (ou The Gimp, etc...) Dupliquer le calque dans une nouvelle image, la mettre en noir et blanc (image/mode niveaux de gris), la sauvegarder en .tif. Appliquer Starnet++ mono sur l'image ainsi obtenue. Ouvrir l'image résultat en tant que calque dans son image initiale. On peut lui donner le nom de "Starless" par exemple. Appliquer au calque Starless un débruitage. Ne pas hésiter à pousser les curseurs, l'idée est de bien lisser l'image - elle ne va servir que de masque. Sous Photoshop je recommande le filtre Caméra Raw, section Details / Débruitage, qui permet de pousser plus loin. Appliquer au calque Starless un effet de courbe (ctrl-M): faire bien monter les blanc sans les saturer (du moins pas de manière trop visible), et descendre les noirs sans cliper non plus (idem, pas de manière visible) Dupliquer le calque et appliquer à la copie une inversion de couleur/négatif (image/réglages/négatif). Renommer le calque en "Starless inverse". Voici la tête d'un calque/masque de ce genre: Rendre invisible les deux calques starless 4) Faire monter les IFN Ajouter un effet Niveaux, le nommer IFN, lui donner un masque de fusion Rendre visible le calque starless, le copier entièrement (ctrl-a ctrl-c), le masquer à nouveau, éditer le masque de fusion de l'effet (alt-click), coller le masque (ctrl-v) Baisser le curseur du milieu (tons moyens). Amplitude à choisir au jugé, selon ce qu'on a envie! D'habiude je m'arrête juste avant que ça ne commence à saturer/cliper et donc perdre des détails. 5) Diminuer le fond de ciel Ajouter un effet Niveaux, le nommer FDC, lui donner un masque de fusion Rendre visible le calque starless inverse, le copier entièrement (ctrl-a ctrl-c), le masquer à nouveau, éditer le masque de fusion de l'effet (alt-click), coller le masque (ctrl-v) Monter le curseur du milieu (tons moyens). Amplitude à choisir au jugé, selon ce qu'on a envie! D'habitude je vérifie à la pipette les zones les plus sombres et je ne descend pas au dessous de 20/25 voir 30 sur certaines images 6) Vérification des montés de gradient et retouches locales Le traitement précédent fait monter les IFN mais aussi les résidus de gradient de pollution lumineuses, s'il en reste trop, ainsi que les effets de mauvais flats. Je recommande donc de télécharger une série de photos références de la même région du ciel et avec IFN, faites par d'autres astrams (à chercher sur Astrobin ou Telescopius par exemple...). Si telle région plus claire se retrouve sur la plupart des photos c'est que c'est bien du signal nébuleux/IFN, si elle n'est que sur la votre c'est que c'est un artéfact! Pour diminuer les résidus une fois identifiés je n'ai pas vraiment de remède miracle. Il faut jouer avec des retouches de niveaux, luminosité/contrastes ou expositions locales - moi j'utilise le filtre "caméra raw" de photoshop qui propose les mêmes fonctions que Lightroom, avec des masques locaux. Le reste du traitement de la photo est plus classique: réduction d'étoiles, couleurs, débruitages éventuels... Ce n'est pas l'objet de ce tuto! 7) Traitement différencié des autres objets dans le champs et des couleurs d'étoiles Si vous avez des objets dans le champs en plus des IFN (exemple: M81/M82) vous voudrez peut-être leur appliquer un traitement parallèle plus classique en partant d'une copie de votre brute d'empilement, puis d'intégrer le résultat à l'image IFN avec un jeu de calques. En effet, le traitement décrit ici à tendance à crâmer complètement ces objets qui deviennent tout blancs... Et c'est un peu le même problème avec la couleur des étoiles qui a tendance à se perdre: on pourra dès lors se créer un calque "couleur" depuis ce traitement parallèle. => Exemples Quelques exemple de photos que j'ai réalisé avec cette méthode, prises avec un Samyang 135mm ouvert au max f/2, un APN Canon 650D défiltré partiel et la monture Star Advanturer. Prises unitaires de 2 minutes à ISO 800, cumul de 5h à 7h30 de pose selon les clichés: M81 - M82 Conjonction Mars- Pléïades Mosaïque polaire (full à voir ici) -

Tutoriel cadrage de votre photo à l'aide de Telescopius

un article a posté LucaR dans Astrophotographie

Hello, Une chose pas facile en astrophoto c'est le cadrage de ses sujets... Pas très important si l'objet est petit et entre entièrement dans le cadre du moment qu'il est bien centré, ça le devient quand il est étendu ou quand on cherche à avoir plusieurs objets sur un même cadre (groupe/amas de galaxies...) Trouver une bonne méthode m'a demandé un peu de tâtonnement, je me propose donc de donner celle que j'ai trouvé à travers ce petit tuto en espérant que ça soit utile à d'autres! N'hésitez pas à me corriger si j'ai dit des bêtises, et à partager vos propres méthodes de cadrage! 1) Choisir son sujet, obviously 🙂 Faire toutes les autres recherches possibles: photos existantes pour imaginer l'objet et vérifier les temps de poses, le situer dans le ciel, trouver les horaires de visibilité avec le plus de déclinaison possible, trouver des conseils, tuto ou CROA de gens qui ont déjà imagé cet objet, etc... => Sites ou applis utiles pour tout ça: Stellarium (app et site) Cartes du ciel (app) Photon Millenium (site avec fiches pratiques, retours d'expériences et conseil pour de nombreux objets) Astrobin (site qu'on ne présent plus!) Télescopius (c'est celui dont on va parler) Ici sur WA dans les forums! Les forums similaires tel que AS, AVEX, ou des équivalent anglophone... Et plein que je ne connais pas, sûrement! 2) Telescopius On va utiliser un site ou une appli qui permet de voir son cadre avec le bon FOV (champs de vision) tel que vous pourrez le voir sur vos photos avec vos instrument. Moi j'utilise principallement le site Telescopius car il présente les objets avec de belles photos qui permettent de bien choisir son cadrage idéal. Mais c'est faisable aussi bien avec les appli Stellarium (que j'utilise aussi mais plus pour me situer dans le ciel) ou Cartes du Ciel (mais il vaut mieux avoir installé la bibli d'images des objets du ciel profond pour bien se rendre compte, faire son cadre en ne voyant que des formes de patates c'est pas top...). D'autres le font sûrement aussi! Le principe est de soigneusement régler les caractéristiques de son matériel. Sous Telescopius vous pouvez les rentrer à chaque fois (quoiqu'il les conserve dans des infos de session il me semble) ou ouvrir un compte gratuit ce qui vous permettra de les enregistrer une fois pour toute. 3) Page d'accueil de Telescopius - listes d'objets du CP Allez sur https://telescopius.com/ Dans le menu de gauche vous pouvez entrer la localisation et la date à laquelle vous prévoyez de faire vos photos. Si vous les entrez, il va vous proposer une liste d'objets du CP intéressant pour vous - selon des critères que vous pouvez régler comme le type d'objet, sa taille, sa magnitude, la durée à laquelle il reste au dessus de plus de tant de degré d'altitude, etc... Ces critères peuvent être sauvegardés si vous avez ouvert un compte. Avec un compte vous pouvez aussi vous faire vos liste perso d'objets - moi par exemple j'ai fais des listes selon la saison à laquelle je veux tenter de les photographier. Choisissez un objet via les listes ou tout simplement en entrant son petit nom (en anglais.. ou bien son numéro M, NGC, etc...) dans la barre de recherche en haut à droite. 4) Infos sur l'objet visé Sur la page de l'objet, vous avez déjà dans la colonne de droite des infos intéressantes: coordonnées, magnitude, taille, heure de lever et coucher, altitude selon l'heure de la nuit, altitude à une heure donnée pendant toute l'année, etc... 5) Réglages du simulateur de téléscope Sur la même page au milieu vous avez le Telescope Simulator. Cliquez sur "Astrophotography" Cliquez sur l'icone montrant un téléscope. Entrez votre diametre et votre focale. Si vous avez une barlow ou un réducteur entrez son facteur de grossissement ou réduction et activez-le. Cliquez sur l'icône montrant un appareil photo. Entrez la taille de votre capteur en nm et en nombre de pixels. Laissez l'angle et le croping factor, on s'en servira après. ATTENTION: il faut intervertir les valeurs horizontales et verticales!! (tant pour la taille que le nombre de pixels). En effet, il y à une norme bizarre, pas encore compris d'où elle vient, qui veut que quand le capteur n'est pas carré la position angle 0 est en portrait et non en paysage. En gros, Si physiquement vous avez monté votre APN de sorte qu'il soit en mode paysage (=> horizontal par rapport au sol) quand votre téléscope est parké vers le nord, ce qui est la position la plus naturelle, alors Telescopius (mais c'est vrai sur Stellarium et Cartes du Ciel aussi) va vous montrer un cadre tourné de 90° par rapport au votre! Pour résoudre ce souci vous pouvez soit tourner physiquement votre téléscope ou votre bague rotative de 90°, soit intervertir X et Y dans les settings et tout rentre dans l'ordre. Bien sûr si votre capteur est carré vous n'avez pas ce problème 🙂 Tous ces réglages peuvent être sauvegardés si vous avez ouvert un compte. 6) Trouver son cadre Maintenant vous pouvez étudier votre objet sous toute ses formes et voir comment il est entre votre cadre. S'il est très petit vous pouvez jouer sur le crop factor pour l'agrandir dans le cadre, mais n'en faites pas trop! Sur mon APS-C à 18MP je ne vais jamais plus loin que 2,7 car ça me donne une résolution de 1920*1087 qui est à l'échelle de la résolution d'écran utilisée par la plupart des gens 🙂 Bref si à x2,7 je constate que mon objet est encore très petit je laisse tomber, je considère que je n'ai pas une assez bonne résolution pour le photographier. Vous pouvez également déplacer l'image derrière votre cadre, et modifier l'angle de celui-ci. Vous pouvez jouer sur des paramètres de luminosité et contrastes de l'image en cliquant sur "Survey", juste pour mieux voir. Tout ça vous permet de vous fixer sur le cadre final que vous souhaitez obtenir! 7) Notez les informations sur votre cadre Une fois la position et l'angle du cadre trouvé, notez bien les coordonnées en vert le long du cadre: elles correspondent pile au centre de votre cadre. Notez bien également l'angle choisi et sa direction (sens des aiguilles d'une montre ou inverse). Remettez vous à crop x1 si vous aviez zoomé. Réglez le "Survey" pour que les étoiles soient bien visible (je parle bien des étoiles, pas de l'objet visé). Si elles sont dur à voir envisagez de passer en négatif, parfois ça améliore le visuel (ça peut se faire aussi en cliquant sur "Survey"). Enfin prenez une capture d'écran et conservez là quelque part. Ouvrez là dans un logiciel de traitement d'image (Gimp...), opérez une rotation pour amener le cadre à l'horizontal (mode paysage), sauvegardez puis retournez l'image à 180° et sauvegardez une copie. Importez vos deux images (droite et 180°) quelque part dans l'ordinateur d'où vous allez controller les prises de vue, ou bien imprimez-les. 8 ) Reportez votre cadre sur votre setup Pendant la préparation de votre setup, faites opérer à votre appareil de prise de vue une rotation de l'angle et la direction que vous avez noté. Si vous avez une bague rotative graduée c'est idéal! Si elle n'est pas graduée vous pouvez reporter l'angle avec un mètre ruban flexible ( petite règle de 3...) Sinon vous devez tourner tout le téléscope et c'est pas toujours facile, ni possible, ni précis... Si votre degré de liberté de rotation de champs est limité vous devez en tenir compte quand vous déterminez votre cadre dans Télescopius! Une fois votre angle reporté vous n'aurez plus à en changer sur la session. ATTENTION: si vous utilisez une bague rotative vous devez bien gérer vos flats, vous ne pourrez évidemment pas utilisez pour une photo faite avec un angle donné des flats faits avec un autre angle. 9) Trouvez votre objet comme d'habitude Faites votre MeS, votre MaP et vos synchros comme vous en avez l'habitude, avec ou sans astrométrie... Pointez les coordonnées que vous avez noté avec le GoTo si vous l'avez. Il est recommandé de les sauvegarder dans votre système (logiciel de naviagation ou de prise de vue comme Cartes du Ciel, APT, etc...) pour les retrouver rapidement après retournement du méridien. Si vous n'avez pas de GoTo bah trouvez votre objet avec vos méthodes habituelles! 10) Ajustez votre cadre Evidemment, vous ne tombez jamais pile au bon endroit - ya un peu de décalage... Mais si votre MeS et vos synchro ont bien été faites, et que vous n'avez pas non plus un FOV microscopique, vous ne devriez vraiment pas être loin: le point visé devrait au moins être quelque part dans le cadre! Si c'est pas le cas bah recommencez vos synchro, voir votre MeS... Il faut donc maintenant ajuster le cadre. Mon logiciel APT me propose un service de GoTo affiné pour ramener peu à peu le point visé au centre avec vérifications par astrométrie. Mais c'est hyper long et rébarbatif, avec des résultats inégaux - je ne l'utilise pas. Je préfère sortir ma capture d'écran et ajuster visuellement avec la raquette GoTo d'EQMod, en visualisant mon cadre à l'aide de prises de vues courtes (3 secondes) à ISO max. On ne verra pas l'objet mais on verra bien les étoiles qui l'entourent et on pourra comparer avec le modèle. Une fois le cadre trouvé re-synchronisez et sauvegardez dans votre logiciel en vue du retournement de méridien. Voilà vous êtes cadré, vous pouvez commencer votre session! 11) Recadrer après retournement du méridien Lors du retournement de méridien malgré que j'ai sauvegardé les bonnes position il ne les retrouve jamais avec précision... Je dois donc refaire mon affinage de cadre au points 10) en comparant cette fois avec comme modèle la version retournée à 180° de ma capture Telescopius.- 2 avis

-

- 1

-