-

Compteur de contenus

2 390 -

Inscription

-

Jours gagnés

3

Type de contenu

Profils

Forums

Téléchargements

Blogs

Boutique

Calendrier

Noctua

Tout ce qui a été posté par lyl

-

Conseils pour l'achat d'un téléscope enfant 9 ans

lyl a répondu à un sujet de Smelly dans Matériel général

-

Conseils pour l'achat d'un téléscope enfant 9 ans

lyl a répondu à un sujet de Smelly dans Matériel général

Une photo culte du Club Vintage, il est motivé le petit ! le chat moins... -

Occaz vintage

lyl a répondu à un sujet de bosgi dans Discussions générales de L'astronomie vintage !

Quelle année ?, par ce que si c'est cet opticien Biette qui est cité là : http://selene-projet.fr/College_Trinite_histoire/Histoire_Obs_Trinite.html nous ne sommes plus dans le vintage mais dans le charme des pièces historiques. Si le but est d'utiliser, ça va être limité. Faire attention que ce ne soit pas dans la préhistoire des optiques ou du diamètre d'un chercheur. Je dirais qu'il vaut mieux éviter avant 1825 (c'est petit et long f/D, car les verres flints ne sont pas très bons, mais il peut y avoir des exceptions). En général plutôt après 1850, ça devient très bon jusqu'à la 2ème guerre mondiale qui a causé une grosse perte de savoir faire. -

Occaz vintage

lyl a répondu à un sujet de bosgi dans Discussions générales de L'astronomie vintage !

Superbe affaire. Heu, celle-là non désolé @hibou, cette version Mf a la fabrication de ses objectifs déléguée en Chine, ce n'est pas la version à verres améliorés. C'est trop court pour du planétaire. Ca reste une annonce intéressante vu l'état même dépouillée de ♦ Eyepieces (Plössl 20 mm, Plössl 6.3 mm) ♦ Star diagonal ♦ Finder scope 6x30 -

Un Explore Scientific 406 avec miroir en verre BK7 : non certainement pas.

-

C'est tout à fait exact, le seeing d'un site n'est stable qu'à au moins 1m50 du sol en montagne (constaté lors d'observations solaires publiées) J'ai pu le constater aussi sur la Robach, en pleine journée (17h) de Juillet, posée près du bord du lac d'Annecy. Cette lunette 130f/18 de 1908, semi-apo objectif perché vers 2m50 (observation directe de la Lune sans renvoi coudé) nous montrait des détails époustouflants. Nous avons poussé jusqu'à l'oculaire de 6mm ! Le dobson 406 du club lui était délaissé : goudron trop chaud près le sol. Impossible de s'en servir.

-

Ce calcul à 4.78 est faux car mal interprété. Raison : les verres de référence de AE.Conrady en 1929 ne sont pas la combinaison BK7-F2 qui est moins bonne de 10% que son association Chance Brothers' Hard Crown et Dense Flint. Une 80mm BK7-F2 est achromatique à f/1817.5 environ(80-1400). Voici ma recherche historique : https://www.webastro.net/forums/topic/198150-les-verres-optiques-vintages-cétait-mieux-avant/ Dans la pratique, on s'agrémente du critère minimum de Sidgwick pour les doublets achromatiques qui sont fait industriellement sans retouches manuelles : c'est un bon compromis piqué/correction couleur par rapport au coût de fabrication.

-

Une lunette de ce type qui a un résidu chromatique "bien pourri", si elle est bien équilibrée ne montre pas de chromatisme à ce grossissement. Lichtenknecker a donné une évaluation du chromatisme en fonction de ce résidu et de la pupille de sortie (ou du grossissement) Le résidu effectif vaut le RC de l'instrument divisé par la pupille de sortie. Un résidu de 0 à 3 donne des images sans couleur, de 4 à 6 de très bonne qualité. (je traduis et j'approuve) Quand aux tubes fermés, il y a du bon comme du moins bon. En général on en profite pour éliminer la perte de qualité due à l'araignée du secondaire. Sur un Mak Gregory (Skywatcher) l'obstruction centrale est indispensable pour empêcher l'apparition du chromatisme. ------------------------ Histoire de tuer les idée reçues à propos du chromatisme, l'erreur classique du débutant est de considérer que les instruments ayant du chromatisme ont le moins de piqué. C'est faux : certains instruments dont ceux d'observatoires ont du chromatisme par construction mais un excellent piqué (très peu d'aberration sphérique) par rapport aux grossissements utilisés. Leur intérêt est d'apporter un maximum de lumière, flux que l'on peut ainsi moduler. La grande lunette de 48,7cm de l'observatoire de Strasbourg ne s'utilise jamais à x2D ou 1000x en observation lunaire : c'est juste faire preuve de stupidité. Par contre un instrument de 200mm qui serait destiné spécifiquement à observer Jupiter (c'est une cible difficile, à bande spectrale large) se doit d'être : 1) proche de l'achromatisme vers 300-350x utile sur un bon site d'observation. Un RC effectif < 6 suffit soit autour de 3.6 à 4.2 compte tenu de la pupille vers 0.6 - 0.7mm 2) ceci en plus d'un piqué suffisamment important (faible aberration sphérique compatible avec 350x) dans certaines plages de couleurs pour lesquelles l'œil a sa meilleure résolution. Strictement, l'achromatisme est une notion relative aux performances de grossissement que l'on demande à l'instrument et du type de cible. Une observation en champ profond n'est pas sur la même plage couleur que du lunaire ou du planétaire. La notion d'achromatisme, un peu d'histoire. C'est né au 18eme siècle avec John Dollond / Chester Moore Hall pour des instruments terrestres : lunette militaire/marine, géodésie. Quand on parle d'instrument achromatique, ou "complètement achromatique" cette notion n'est atteinte que difficilement voir quasiment jamais au-dessus du diamètre de 3" (76.2mm) sans utiliser des combinaisons de verres adaptées. En 1750, on s'en moquait joyeusement car la plupart des réfracteurs étaient terrestres à f/20 et mesuraient de 1" à 1,5" de diamètre (2,5cm à 4cm), ils étaient destinés aux géomètres et aux arpenteurs pour cadastrer les propriétés et les domaines. En 1814, Joseph Fraunhofer lui-même, était initialement un polisseur de miroir puis un opticien qui fit faire un bond à l'optique astronomique : il était contre-maître dans l'atelier Utzscheider et Liebherr et construisait des petits instruments destinés à la géodésie ! Avant sa mort, il construisit le grand réfracteur de Dorpat (24,4cm f/18) et fit faire un saut incroyable en diamètre pour l'époque. Ce réfracteur est fortement chromatique mais aux performances exceptionnelles même de nos jours : l'astronome von Struve lista avec nombres d'étoiles doubles, la première liste conséquente, preuve du piqué de l'instrument. 100 ans plus tard, A.E Conrady, chef de département chez Eastman Kodak, en 1929 utilisant les verres de cette époque et les réglages appropriés, édicta le critère d'achromatisme permet de pousser un instrument au maximum des possibilités visuelles pour son diamètre. A cette époque, c'était implicite que le piqué suivrait la correction couleur car les aberrations d'ordre supérieur étaient négligeables par la contrainte de ratio f/D imposée. On pouvait descendre à f/8 en utilisant de la fluorite et son verre d'appariement favori ou en utilisant une autre combinaison spéciale car les rares constructeurs compétents se faisait un devoir implicite de pousser la correction suffisamment haut pour le piqué (Zeiss AS : asphérisation). Les objectifs photos les meilleurs étaient constitués de 5 lentilles et ouvert autour de f/3.5, ils étaient plutôt corrigés de l'astigmatisme que du chromatisme. Les papiers photos argentiques de l'époque ne donnait qu'une faible résolution de 50um environ (25 fois moins que les caméras des smartphones de maintenant). 25 fois moins de contrainte pour la couleur que sur la rétine, je crois qu'on peut dire que c'est facile. La correction du chromatisme a fortement évolué au 20eme siècle avec l'évolution des émulsions photographique et des capteurs, jusqu'à rattraper et dépasser le besoin en visuel mais sans jamais aller au niveau du piqué nécessaire à l'œil dans sa meilleure plage de sensibilité. Instrument complètement achromatique ? Ceci ne se produit jamais en observation astronomique pour les instruments de 3" et plus ou alors, ce n'est pas nécessaire, par exemple en lunaire. Même une 80f/15 classique japonaise en BK7-F2 n'est pas achromatique (elle y est presque) et elle ne permet pas d'exploiter le maximum du diamètre dans tous les usages : à la fois CP, lune, planètes. Instrument parfaitement performant ? Même une 80ED f7.5 Skywatcher est loin d'être optimale. On corrige, certes, le chromatisme mais le piqué ne suit pas. C'est une autre approche plus esthétique mais pas performante. Un achromat long de qualité la dépasse en piqué lors des observations en lunaire.

-

😊, j'ai même gardé la tête qui va avec la New Polaris. Le AL130 est plus pincé et moins stable si tu dépasses 7kg utile. La forme des jambes n'est pas plate, mais elle a 6 faces : ça ne sort pas de la rainure. Si tu ne sors pas complètement les jambes en gardant 4-5cm avant la limite : c'est carrément plus rigide. Fixer le triangle est recommandé si tu dépasses un peu le poids max. Le HAL est un bourricot avec la tête de jambe qui bloque sur l'angle max et est monté sur pallier en bronze. il supporte plus de 40kg sur l'embase (mais mettre le triangle ça vibre moins). J'ai mis un pilier par dessus et je garde 10-15cm de jambes dans le tube polygonal : ça ne bouge pas avec ma 80/1200. C'est un alliage d'alu qui absorbe bien les vibrations comme mes bâtons de randonnées. Les fixations sont biens : grande surface d'appui, les tubes frottent il faut parfois les tirer ou déserrer nettement, l'alu n'est pas poli ni chromé. Ca se salit mais ne s'altère pas : résiste bien aux parcs à vaches J'ai eu et j'ai des trépieds d'autres marques (Losmandy, Bresser). Le Bresser était tube acier chromé, ça glisse tout seul : il est parti en morceaux et points de rouille sur le bas du tube en 3-4 ans pour la partie basse de serrage-déserrage de l'allonge : une langue de métal sert d'appui pour frotter, c'est stupide comme conception, pas fait pour bâtifoler dans les prés. Solide mais se dégrade. J'ai eu une fois une surprise avec la languette de métal qui n'appuyait plus, je me suis pris le télescope de 200mm sur les genoux parce qu'un tube s'était rentré. Le Losmandy de la GM8 est épais et lourd : c'est "transportable". La base du pied est tronquée nue, ça finit par s'abimer et être rugueux, ça arrache tout ce que ça frotte, j'envisage de noyer ça dans de la résine. Anecdote : j'ai démonté complètement un HAL 130 SXG, et j'en ai utilisé un autre en format GP 60mm, c'est une valeur sûre. Toutes les pièces mécaniques nécessaires sont là : pallier, tête de tube pour rigidifier et rectifier, vis de blocage. Les tailles de filetages sont adaptées. Des poignées sur les vis pour serrer : ergonomie. Le seul point à surveiller mais peu de risques : le duralumin fissure et casse si on le sollicite trop. Comme les culasses dans l'automobiles : ne jamais serrer les grosses vis (qui sont surdimensionnées) comme une brute. Ce ne sont pas ces vis qui assurent la position mais la forme des pièces moulées. On serre sans écrouir : c'est pas de l'acier, ça supporte mal les coups de marteau sur les clefs pour serrer et desserrer. Il n'est pas très lourd comparé au Losmandy. Les formes sont arrondies, il n'accroche pas tout ce qui traine quand il est replié. Si tu veux déplacer un instrument complet <100mm moderne (f/D court ~5-7kg tout équipé) avec trépied et monture, il vaut mieux prendre le AL130 par contre. => On considère que l'humain normal déplace convenablement jusqu'à 15kg. Au delà, il faut être du gabarit ad hoc.

-

Rénovation Bardou 3,25"

lyl a répondu à un sujet de Vador59 dans Restauration de matériels anciens de L'astronomie vintage !

Steinheil fabriquait surtout°des objectifs collés, et ronchonnait sans cesse quand il ne trouvait pas les flints ad hoc pour les réaliser. Un contre-exemple en crown devant : ° : ce sont des objectifs de taille limité à 1" à 1.5" et à f/20 pour les lunettes de géomètres (théodolite). C'est l'astronomie avec ses grands diamètres qui a fait évoluer les formules avec l'introduction de la séparation des verres (J. von Fraunhöfer) mais ça ne s'est pas diffusé rapidement car ... pas vraiment besoin et il n'y avait que très peu de fabricants qui savaient dépasser 3". -

Document de 1880 sur les calculs d'un réfracteur de 7.5 pouces 100 pouces de focale. ChanceGlass-1880MNRAS__40__614S.pdf Les verres Chance Brothers La limitation de taille des verres flints ... Pas plus que 3" en 1824. (soit 76.2 mm) En 1848, pendant 6 ans (->1854) Georges Bontemps échange le secret du Flint (contre le Crown je suppose) Les deux verriers sont sur un pied d'égalité en 1854. On peut situer la naissance de verres stables de grandes dimensions avec le premier réfracteur de 18,5" d'Alvan G Clark en 1862.

-

Cherche des Clavé/Nachet/Secrétan au coulant 27 français ou des oculaires au format Zeiss 24.5 (vintage) alors, c'est facile à adapter. Ps : pour les oculaires de microscopie, il n'y a pas de problème de contraste, il faut juste que le tube de lunette soit bien bafflé pour l'utiliser : la complexité n'est jamais côté oculaire en microscopie vu qu'on travaille à f/D très élevé, parfois 20 en illumination super contrôlée.

-

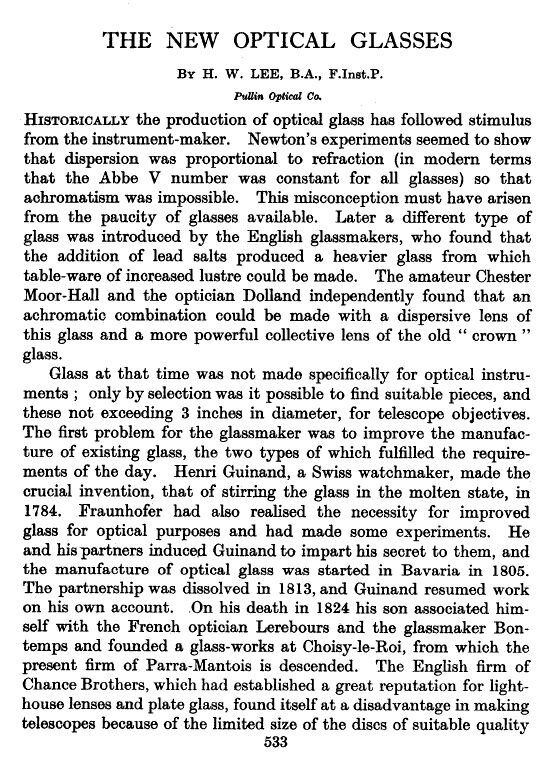

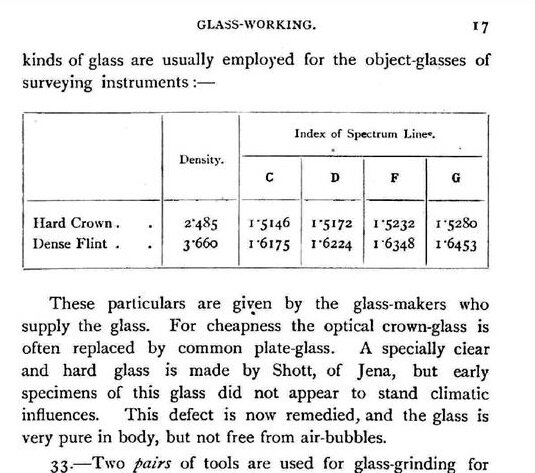

Hello, il y a quelques images bien contrastée mais l'on ne peut pas juger convenablement de l'optique de l'instrument. Sur la base de photos prises au smartphone c'est une véritable loterie par rapport à ce qui est pris au foyer avec une caméra destinée à l'astronomie. Je reste moins enthousiaste. Comme je l'écrivais ici et ailleurs, la technique de fabrication des verres ne fut vraiment stable que lorsque Georges Bontemps héritier des techniques de Joseph von Fraunhöfer et Pierre-Louis Guinand collabora avec les frères Chance en Angleterre pendant 6 ans. En France Feil (même famille que Bontemps) continua et c'est vraiment lorsque Feil et Mantois s'associèrent que les premiers verres barytés furent développés. La période d’essor des réfracteurs de qualité de plus de 3 pouces peut être estimée entre 1848 et 1886. Tout ce qui dépasse 3" en taille qui fut fait précédemment à ces dates, sauf issu de la patte de Fraunhöfer et Guinand est franchement sujet à caution et tests voire à se diriger vers la poubelle pour la partie optique. C'est la raison de mes questions sur l'origine de la Grégoire sur l'autre forum. -------------- Quelques dates côté allemand : 1855 création de CA Steinheil Söhne à Munich. Steinheil se plaignait régulièrement de la qualité des flints, c'est ce qui a incité O.Schott a fonder sa société par la suite. 1880 mise en service du grand réfracteur de Strasbourg : le meilleur de ce qu'on savait faire chez Merz (élève de Fraunhöfer) vers 1870-1880. Le grand flint présente peu de défauts de masse sauf de la bi-réfringence analysée par Couder en 1933. ------------- 1914 : Stanley cite Chance Brothers et Feil Mantois sur un pied d'égalité et Schott encore en retrait. Les verres de référence sont proches des références K50 et F13 encore décrites dans les bibliothèques de verres optiques. Il a fallu plus de 50 ans (70ans avec WWII) pour détroner cette combinaison Chance 1203 Hard Crown et 360 Dense Flint et ce n'est pas BK7-F2 qui en eut l'honneur mais KzF2-BK7 avec les objectifs AS vers 1930. Finalement, avec l'apauvrissement du à la guerre c'est BK7-F2 qui passa devant pour la généralisation commerciale : question de prix.

-

Occaz vintage

lyl a répondu à un sujet de bosgi dans Discussions générales de L'astronomie vintage !

Salut le club, La Polaris 80L acquise fin Novembre est en chemin avec une monture NP, j'ai enlevé le trépied Vixen de la vente du coup. La galipette pour l'achat et le transport a du mal à passer ma fois. J'ouvrirai ou complèterai le sujet de la restauration : il y a du travail de rafraichissement et de contrôle voire réglage optique. Lot complet bien sûr, avec des accessoires sélectionnés. Si je peux la passer en coulant 2" je case dans le lot un renvoi coudé grand diamètre. Pas donné mais je pense que les derniers acheteurs des 80M et 90M n'ont pas été déçus, bien au contraire. Cet instrument historique (Vixen années présentées 76-81 , instrument de maturité après un passage sur un format 80/1210 ) fera surement deux heureux dont moi de toute façon : connaître le réglage chromatique de la Planet Killer m'est essentiel pour continuer le projet de trois objectifs de 90mm que j'ai en pause et d'autres qui sont en cours d'achat du matériel (entre 176 et 200mm achro et apo) 80-1200 rebrand KOYU a tube fin, puis la reine : la 80L à tube bafflé de 86.4mm devenu le standard. ----------- Détails de la KOYU avant que Vixen ne change la partie mécanique et opto-mécanique, ça prend une autre dimension et une inflation de prix pour exploiter pleinement et efficacement les 80mm. Certes la KOYU fait 80mm côté objectif mais c'est plutôt une 3" débridée dans les faits. Merci à @pancho61 qui m'a passé l'information hier pour l'enchère de la Koyu : j'ai pu faire le rapprochement pour la date et mes souvenirs d'adolescente sont revenus (PERL VIXEN en France) : budget trop élevé pour un ouvrier à cet époque. -

Occaz vintage

lyl a répondu à un sujet de bosgi dans Discussions générales de L'astronomie vintage !

On a déjà échangé sur le fait qu'il faut la recaler mais vu qu'il faut le valider dans le tube : c'est trop galère en 100/1500 de lui faire faire un aller retour. Je pense que la lentille n'avait pas été débordée (la coupelle était probablement désaxée : dos lentille mal "collé" pendant le polissage) Tu devais essayer une cale de 0.2mm par dessus une existante. => retour aux fondamentaux : les anneaux de newton centrés pour l'entreverre. Apparement le père Grzybowski est pas fichu de le faire : c'était une perte de temps de passer par lui apparemment. (c'était l'occasion de l'écrire). Si ça ce trouve, il n'a même pas indiqué son point de référence 0° sur la tranche des lentilles pour un réglage futur. -

Occaz vintage

lyl a répondu à un sujet de bosgi dans Discussions générales de L'astronomie vintage !

Ah ben la couleur semble native : c'est avant le retour au bronze vernis. -

Occaz vintage

lyl a répondu à un sujet de bosgi dans Discussions générales de L'astronomie vintage !

C'est une IR POYSER repeinte je pense http://irpoyser.co.uk/brass-telescopes/ Possible que ce soit un 127/1500R30 de chez Istar (Rare). ------------------ J'ai lu "5ft tube" --> ~1m50 focale A la réflection, vu la finesse, c'est probablement un 100f/15 (d'après quelques lectures sur Cloudy Nights). La réputation est bonne. La monture c'est une télévue : bof bof. -

Occaz vintage

lyl a répondu à un sujet de bosgi dans Discussions générales de L'astronomie vintage !

État de détérioration produit par le temps. Je ne suis pas sûre que le terme soit approprié. Peut-être qu'il faudrait choisir d'autres mots. Quoiqu'il en soit, je ne sais pas quoi en penser : on peut trouver de tout chez Unitron sur la période finale. La mécanique, à coup sûr est utilisable et probablement améliorable, on en entends des éloges partout même si ça à l'air minimaliste voir simpliste. L'optique, c'est moins sûr, beaucoup moins sûr. Seul Zeiss était strict à ce sujet pour les réfracteurs, moins pour les catadioptres et réflecteurs. Je préfère me taire là-dessus vu que je n'en ai jamais vu de près et laisser @pancho61 en parler. La charte Zeiss sur la qualité de fabrication optique : Carl Zeiss Jena Testreport Information.pdf -

Le grand frère VMC260L est plus complexe qu'un Kletsov, en particulier parce que les verres russes sont différents et que Vixen souhaitait une meilleure gestion de l'aberration sphérique pour le planétaire. Il est délicat à régler. La mise en température est correcte, c'est le but de la formule de Y.Kletsov. Le VCxxx à miroir asphérique est un astrographe à champ plat.

-

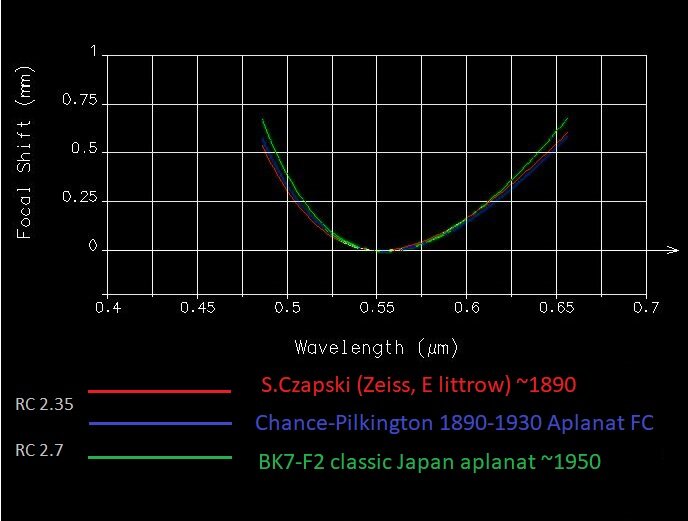

A relire les anciens, dans leur contexte technique de l'époque, on comprend mieux leurs choix, parfois alambiqués. La théorisation du chromatisme par AE Conrady. Cela se situe grosso-modo 25ans après la publication du recueil technique des ateliers allemands vers 1903 (publication dirigée par le Dr M von Rohr, avec participation de S.Czapski, A Konig, tout ça avec la bienveillance de C.Zeiss, O.Schott et E.Abbe) J'ai récupéré des informations historique provenant du livre d'A.E Conrady rédigée en 1929, rapportée par Rudolph Kingslake (Eastman Kodak) Voice une comparaison des dispersions chromatiques des achromats de la fin du 19eme siècle au début du 20eme siècle Le verre Hard Crown 1203 de la firme Chance (liée à la famille Feil-Mantois) a été réutilisé et recomposé chez Schott en Balk3, ce verre très célèbre est maintenant disparu. En rouge : Siegfried Czapski en a fait la fameuse formule Zeiss E littrow fabriquée par les ateliers berlinois et mise en tube chez Zeiss au début de la société. Une fameuse planétaire extrêment piquée car très facile à contrôler. (3 courbures identiques et face arrière plate : le rêve de l'opticien). Schott & Genossen existe mais n'est pas leader du marché des verres. (cité en dernier) Quand la formulation de la condition des sinus pu être découverte par Abbe on a pu en faire des aplanats FC. En bleu : la formulation en aplanat (pas de coma) combinaison différente avec le verre Dense Flint de la maison Chance. (D332 chez Parra-Mantois et F13 chez Schott). C'est un équivalent de Balk3+F13 chez Schott, plus cher. En vert : après la guerre ce verre n'est pas présent au Japon, les objectifs sont réalisés avec la combinaison de verre la moins couteuse : équivalente au BK7-F2. Les achromats perdent 10% en dispersion bleu-rouge après la guerre de 1940-45. --------------- Sur la neutralité couleur du calage des instruments. Voici également un partie du texte que Danjon et Couder reprendra, expliquera et complètera dans Lunettes & Téléscopes en 1935. Conrady fit allusion à l'épaisseur des verres des grand instruments de plus de 50cm qui filtrent un peu de violet et de bleu. Il est bien fait référence à ce que le pouvoir résolvant peu être impacté par la présence de couleur parasite (côté bleu comme côté rouge) Un autre fondamental, la provenance du CA-Ratio, qui date l'époque de John Dollond plus d'un siècle avant. -> Le critère de Conrady que l'on considère suffisant pour exploiter au maximum un instrument, à l'époque ou il l'a formulée. Comme on le constate, il n'est pas basé sur l'association F2-BK7 qui est 100% germanique en 1929 et encore en 1935 (D&C) mais sur la référence des verres astronomiques de l'époque. Le borosilicate est un second choix. Je dois dire que c'est une demi-surprise pour moi de constater qu'en 1935, ce n'était pas les allemands qui était leader sur les instruments astronomiques. La sortie du Zeiss AS par August Sonnenfeld en remplacement de l'objectif A (après l'abandon du verre BALK3-BALK2 pour le BK7) se situe vers 1926. Ce sont des dates pivots sur l'essor de l'optique allemande. L'objectif pivot représentant la norme de l'achromatisme est l'achromat de 3" f15 (76mm/1143mm) en 1203 Hard Crown + 360 Dense Flint de chez Chance, souvent décliné en 76/1200 au début des lunettes japonaises, sans doute pour raison de marge technique pour le calage et de moins bonne qualité de la combinaison optique. (Résidu chromatique un peu moins bon : 2.7 au lieu de 2.35 pour une 80-1200) Ca plaisantait pas à l'époque ! AE Conrady place le résidu chromatique proche de 2.3 pour la parfaite correction avec la référence d'une 3", mais on gratte peut-être un peu trop sur les chiffres... vu qu'une 130mm f15 ça laisse une impression très légère de chromatisme, on est presque au double. AE Conrady explique aussi un subterfuge pour masquer le violet et le bleu dans sa formule de calcul algébrique des petits instruments : Pour les instruments terrestres, on aboutira à la généralisation du calcul et l'utilisation d'une autre méthode de contrôle quelques années plus tard chez Zeiss : les raies cadmium 480 et 644nm plutôt que les raies hydrogène. Dans le paragraphe du livre, il expose et synthétise l'état de l'art expérimental des réglages de microscopie, d'objectif de recherche, d'astronomie... Ci-dessous Conrady expose sa méthode de correction supplémentaire qui prend en compte la plage g'f (434-486nm), dite "bleue" et début du violet. Sa méthode translate la correction vers les couleurs chaudes (surcorrection) ou vers le bleu (sous-correction) Danjon et Couder reprendrons cet exemple de surcorrection (sans donner de méthode de calcul plutôt indigeste) pour l'astronomie §37 page 108 et §38 page 111 de lunettes & télescopes : Danjon Couder P107-114.pdf En résumant, meilleure est la tenue dans le bleu : plus on peut caler bas. Il faudrait que je le fasse pour montrer le décalage de surcorrection par rapport à 0.5555 um mais on verra plus tard si les questions se présentent. (voir plus bas) ---------------------------- Des commentaires de 1914 par Stanley sur les verres optiques, pas très gentil pour Schott en page 17. -------------------- Annexe après calculs selon l'équation de Conrady, le réglage optimal du minima focal, pour une restitution de la blancheur de l'image, pour des petits réfracteurs (<<50cm) réalisé en N-BK7-F2 se fait avec ces valeurs : vNBK7-535=65.383 , vF2-535=36.595. On l'obtient à 548.5nm, soit une sous-correction qui correspond (à l'épaisseur du trait) au réglage Zeiss F'C' "on foot" pour l'utilisation terrestre. Il y a des variations mineures suivant les verres mais grosso modo, Schott fourni de nos jours un des meilleurs verres F2. Attention, ce n'est pas le N-F2 qui est la version modernisée pour d'autres usages. Pour la dispersion, Hikari et Ohara propose des variantes qui ont des propriétés intéressantes pour l'équivalent du N-BK7. La vieille version du BK7 citée par UWE Laux "U_BK7" ou alors le O_BK7-O semble un peu mieux adaptée au F2/O_PBM2 : Schott et Ohara (O_PBM2Y) l'ont conservé. A propos des instruments : les Zeiss E ont leur réglage bien plus bas vers 563.5nm (+15nm), donc explicitement planétaire. Le focus de la raie e et au même niveau que la raie d pour optimiser le(s) piqué(s) visuels dans le jaune-vert, jaune et jaune-orange.

-

Occaz vintage

lyl a répondu à un sujet de bosgi dans Discussions générales de L'astronomie vintage !

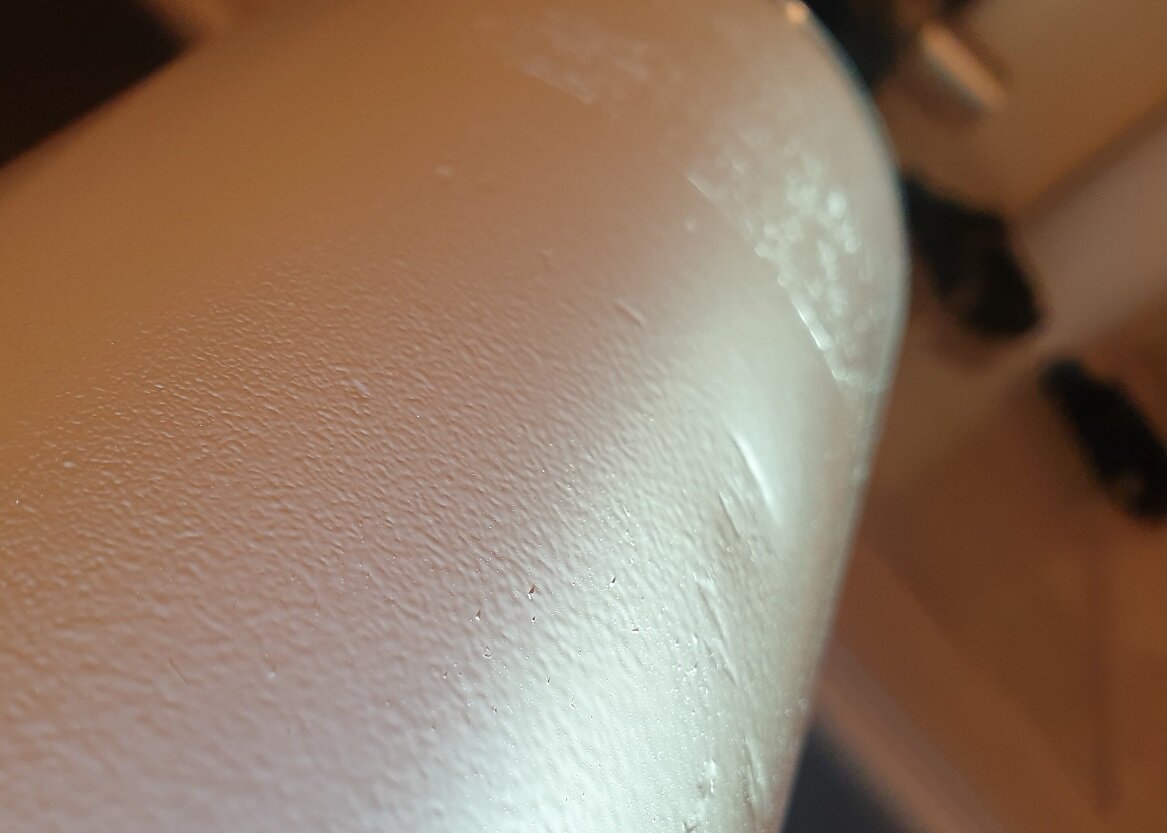

Difficile de se mesurer à une personne équipée pour la peinture au pistolet. Surtout avec le choix d'une peinture époxy comme apprêt. Le carrossier met en général 2 ou 3 couches suivant l'état du support, apprêt, puis couleur, la dernière étant un vernis PU transparent de protection. Comme j'ai connu un coureur automobile quand j'étais môme, je connais les principes pour faire une surface attrayante. https://www.vroomly.com/blog/comment-peindre-sa-carrosserie-avec-un-pistolet/ ------------- @archange34 : pour le débosselage c'est compliqué et pas forcément utile optiquement de redresser un coup sur un tube. Pour ma part je mets un mastic ou un "gloss" comme on fait sur les coques de bateau. Ca remplit bien et ça se ponce ensuite pour reprendre la forme. J'ai récupéré nombre de coups presque parfaitement. La 90M que j'ai remise en état (retour utilisateur qui est devenu "achro") : mastic + sous-couche epoxy + peinture spéciale blanc brillant pour radiateur (pas besoin de vernis) Un détail qui m'a échappé, facile à faire disparaître normalement. On remarque que la peinture a bien pris : pas trop granuleuse, le dépôt à la bombe s'est presque fondu en aspect "émail". Insister un peu plus peut provoquer une coulure. Il faut attendre plusieurs jours avant de remettre un collier : cette peinture polymérise lentement. Au pistolet, c'est une glycérophtalique qui tient mieux et se fond mieux. Le rendu extra-lisse automobile est garanti par la couche de vernis de 50-60um que l'on polit après séchage.