Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation depuis le 03/11/23 dans Messages

-

Bonjour à tous, Après un bon gros temps de mise en place, nous voici enfin migré sue une nouvelle architecture. Le site est donc de retour avec des performances largement supérieures. Vous pouvez le constater dès à présent, tout charge plus vite. Les gros temps de plantages réguliers que l'on connaissait depuis maintenant plusieurs mois ne devraient être à présent plus qu'un mauvais souvenir! Si vous constatez des bugs ou problèmes quelconques, n'hésitez pas à nous en faire part, tout changement majeur apportant nécessairement son lot de bugs (ou pas, si on a de la chance)56 points

-

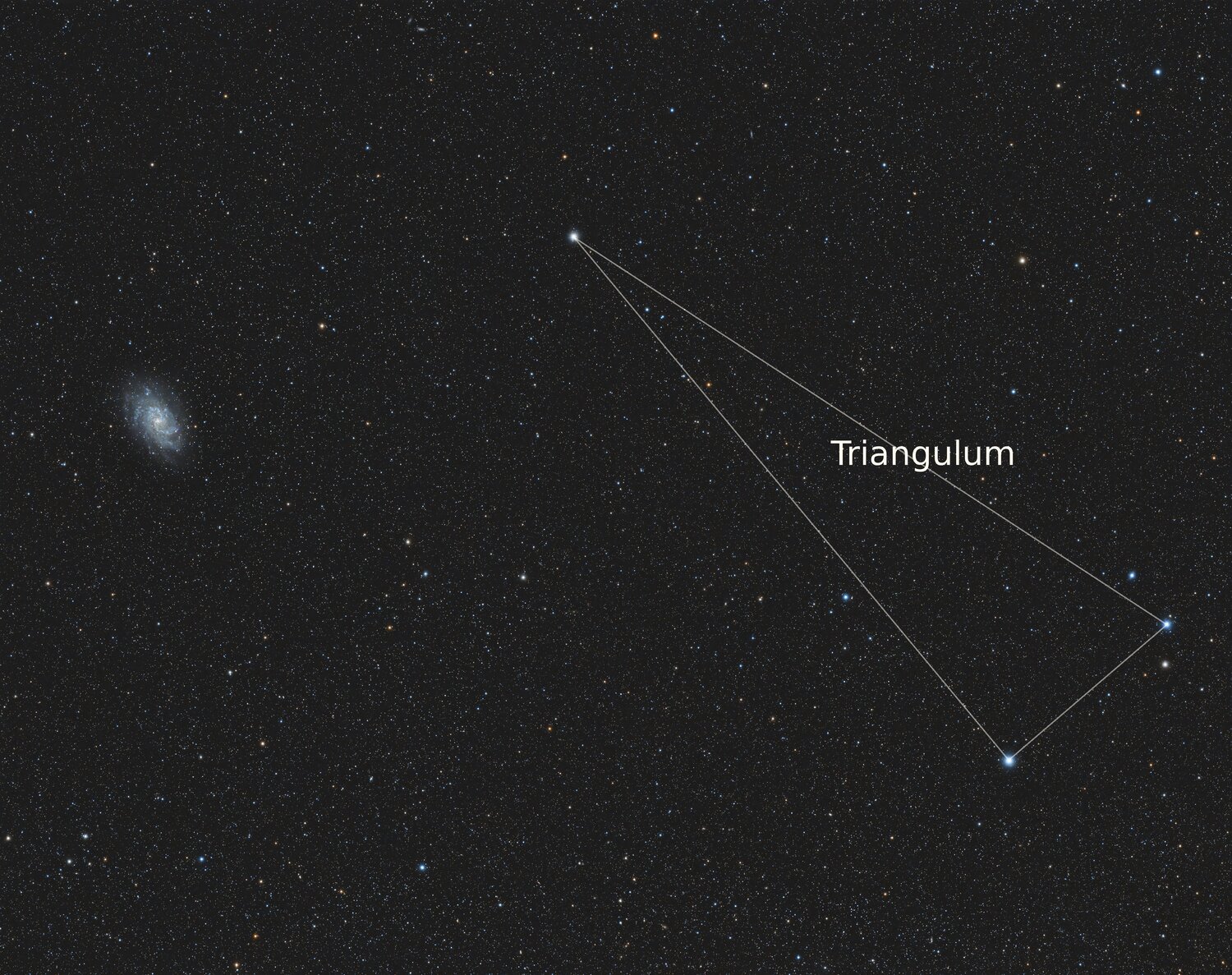

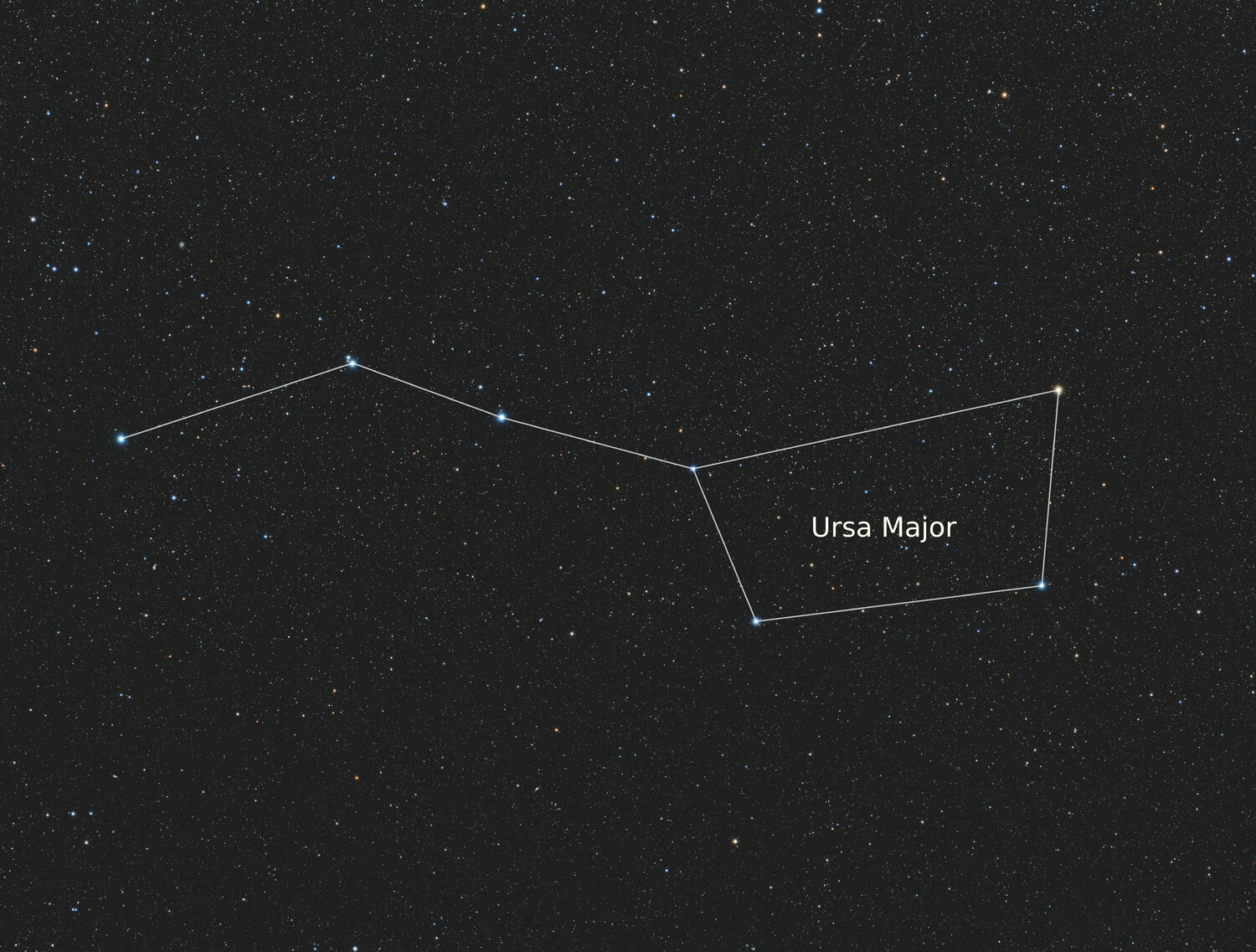

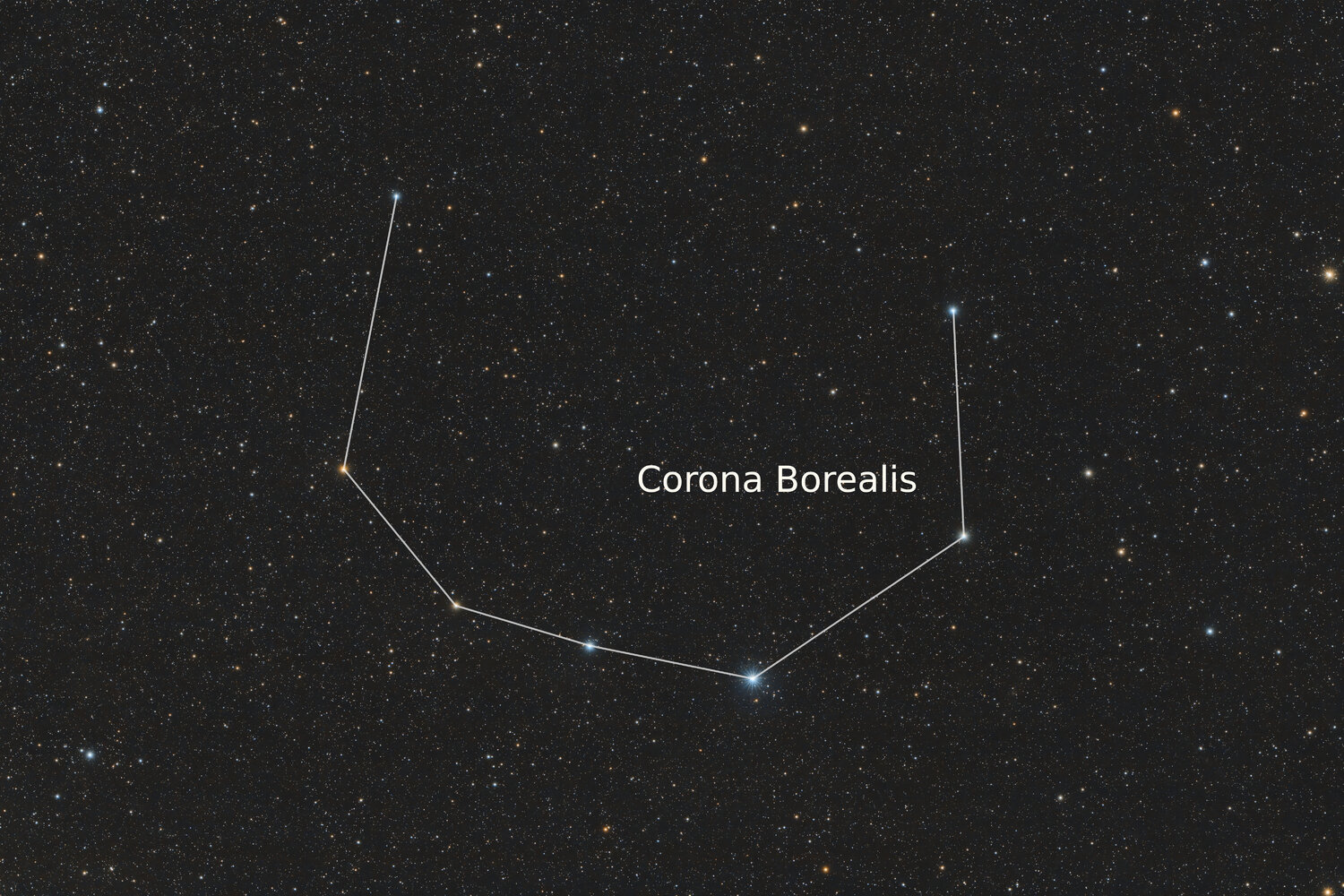

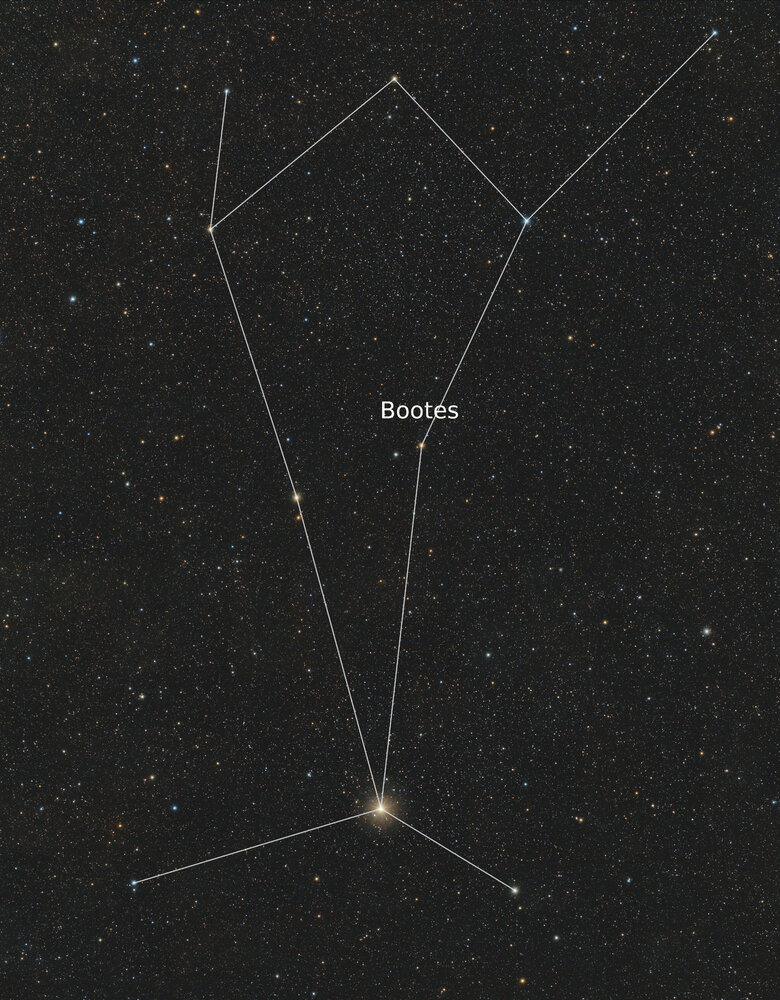

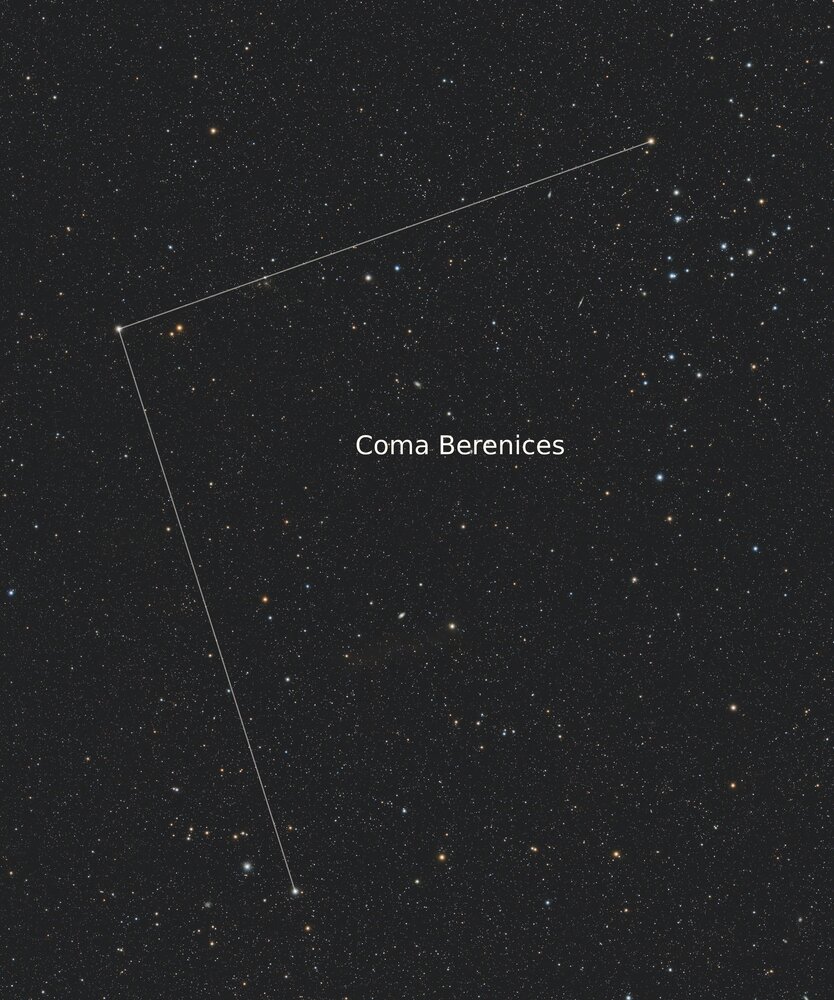

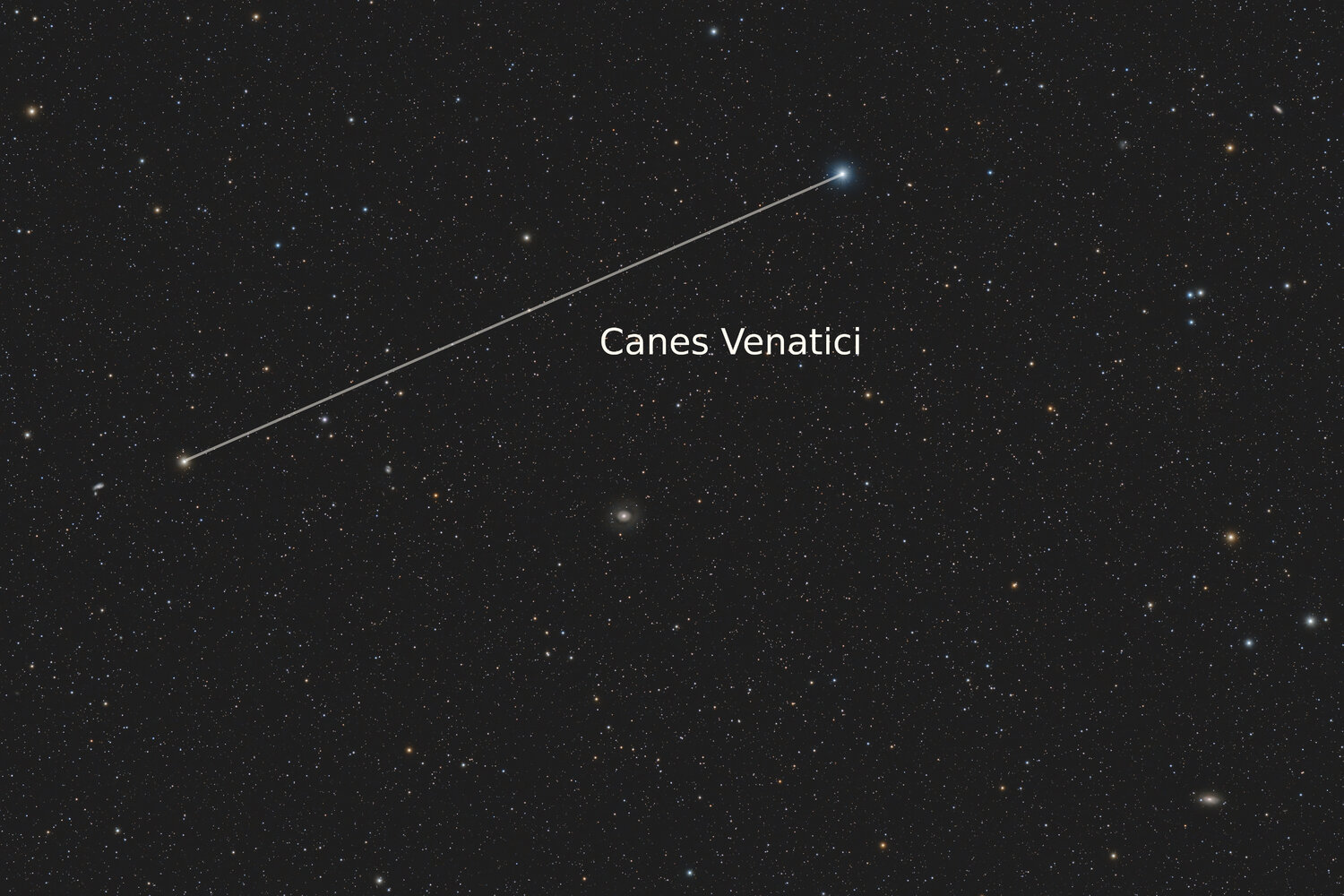

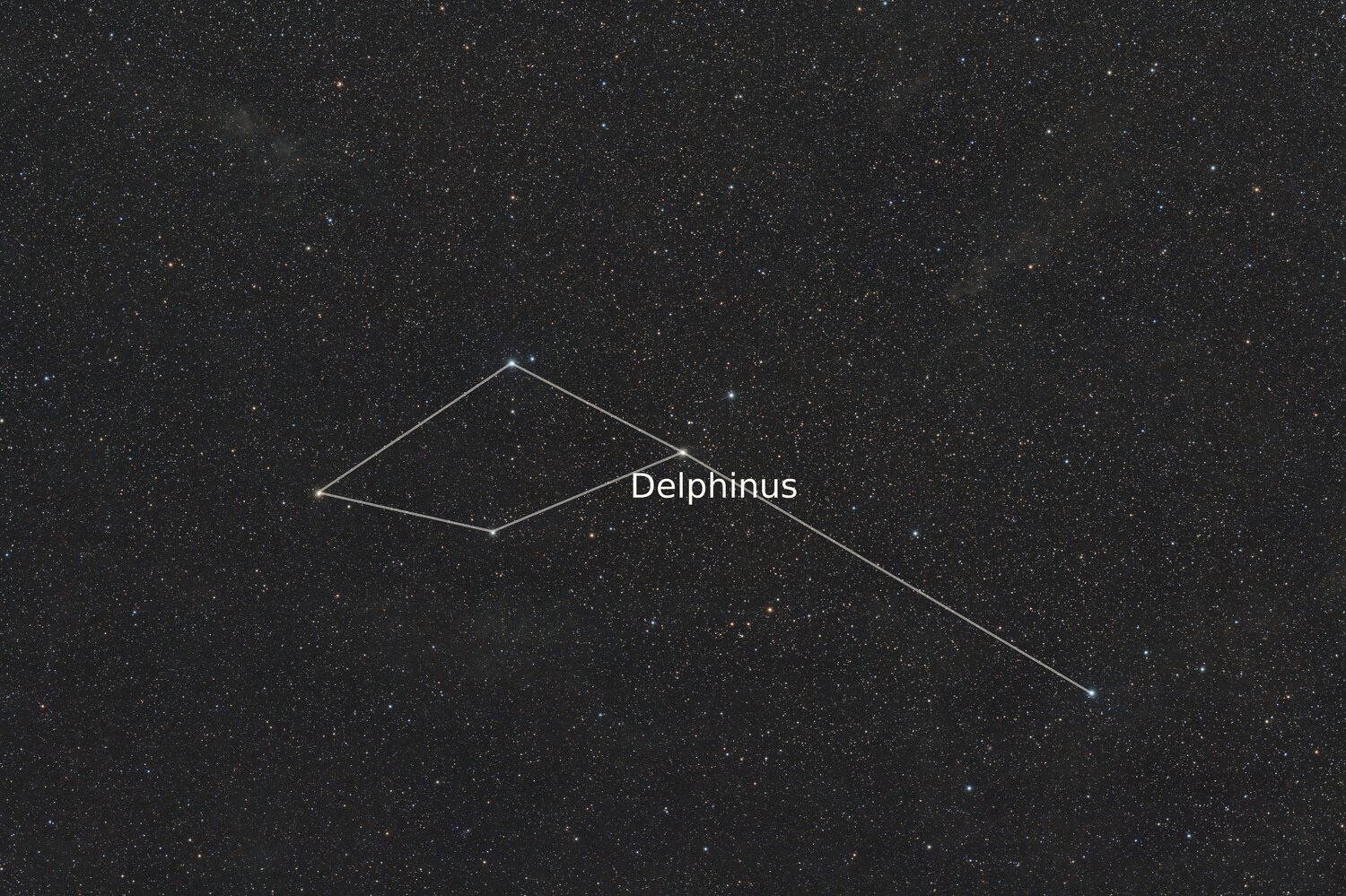

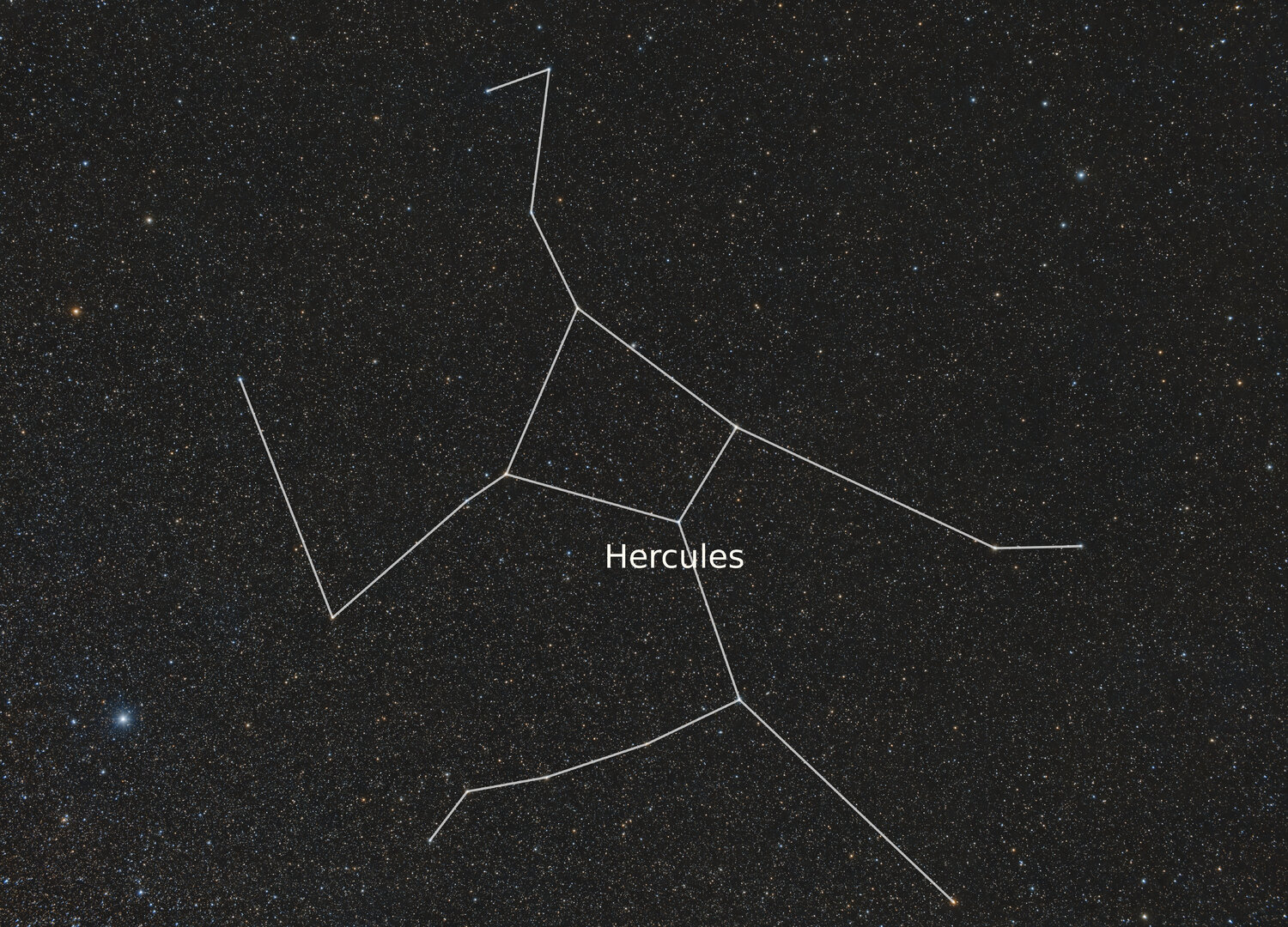

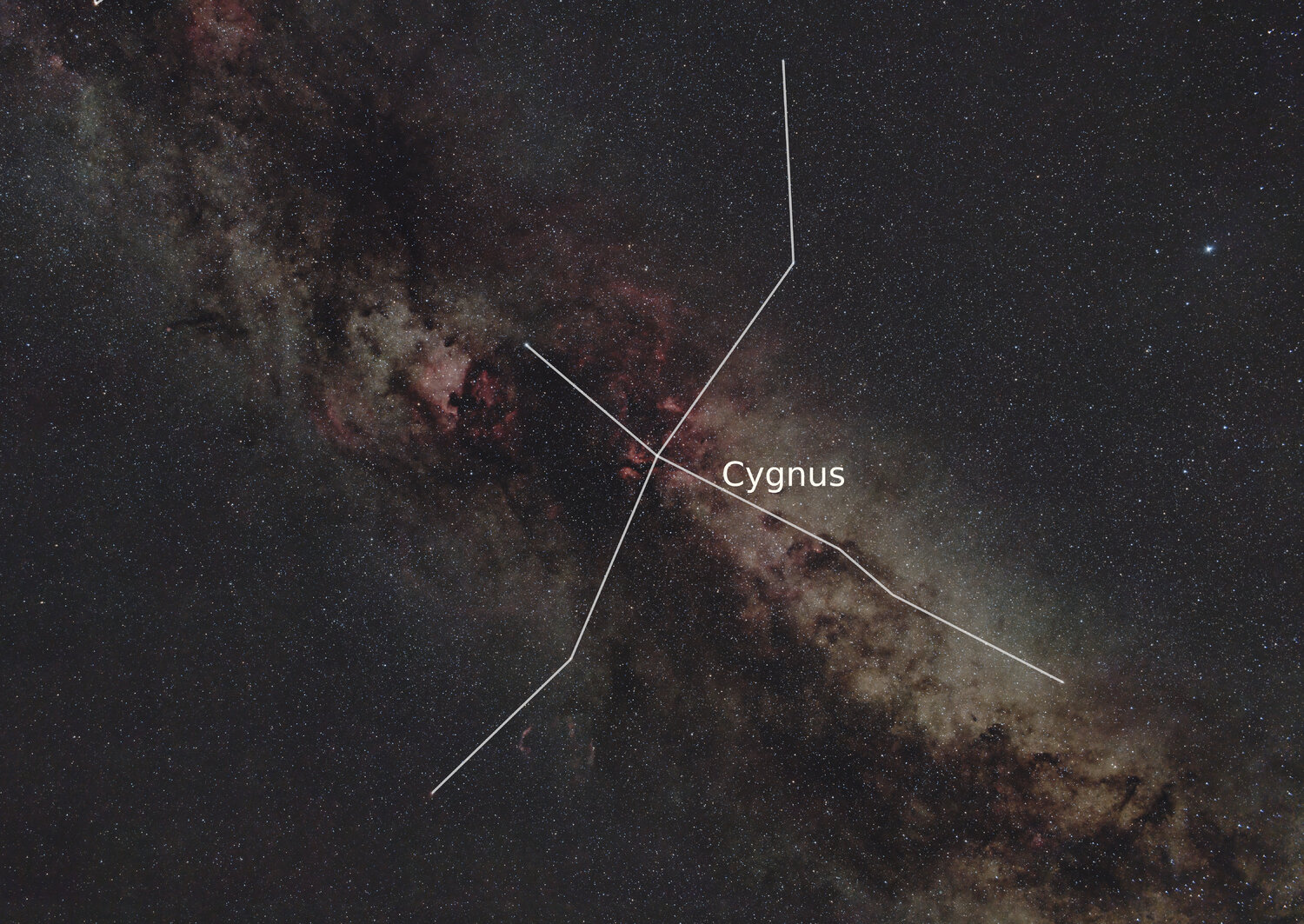

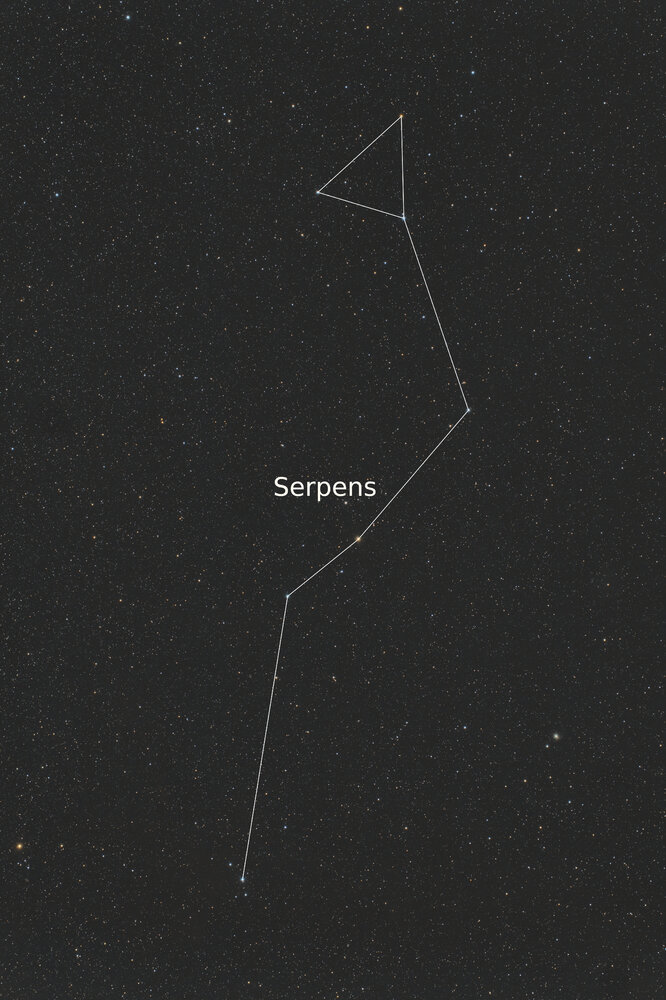

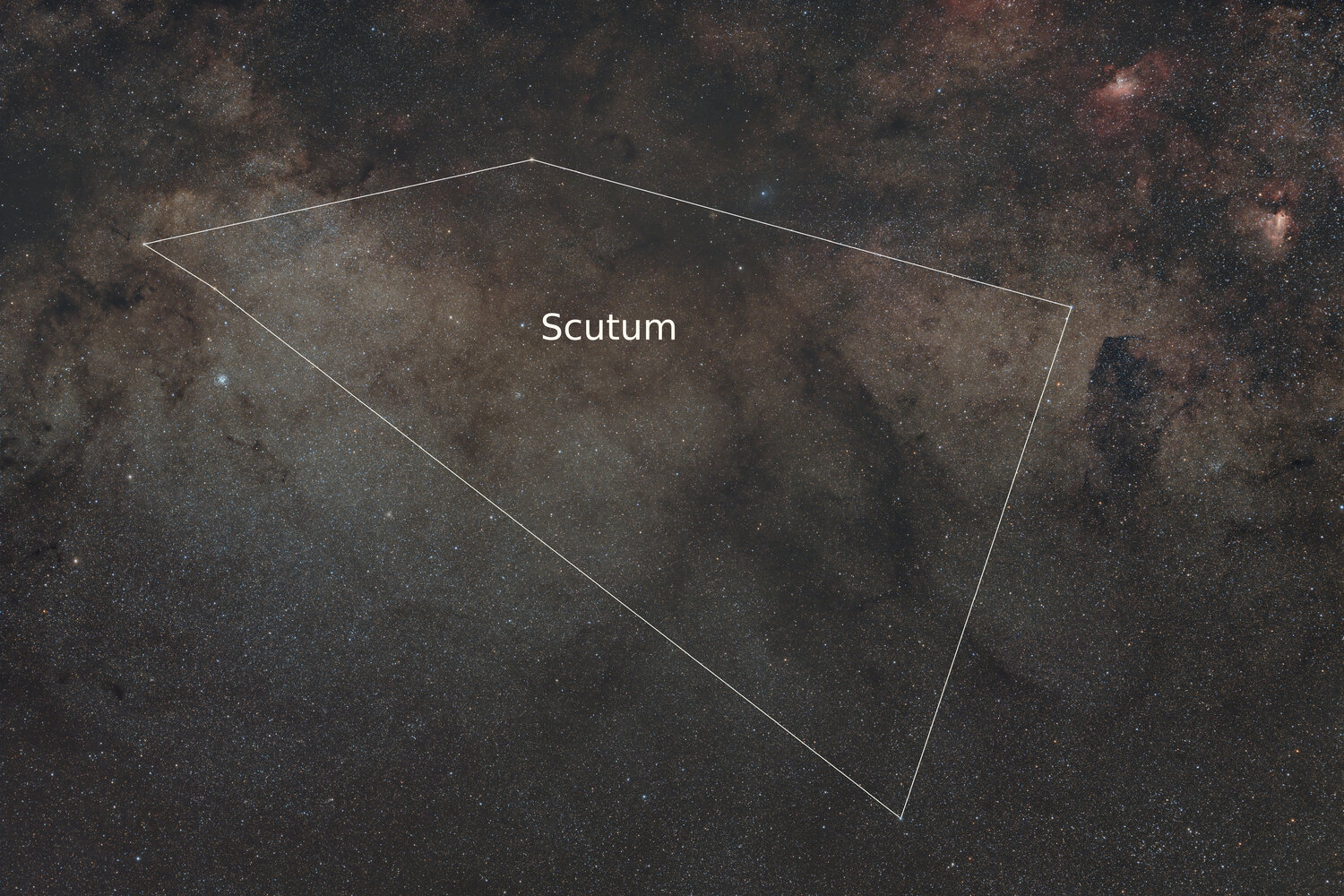

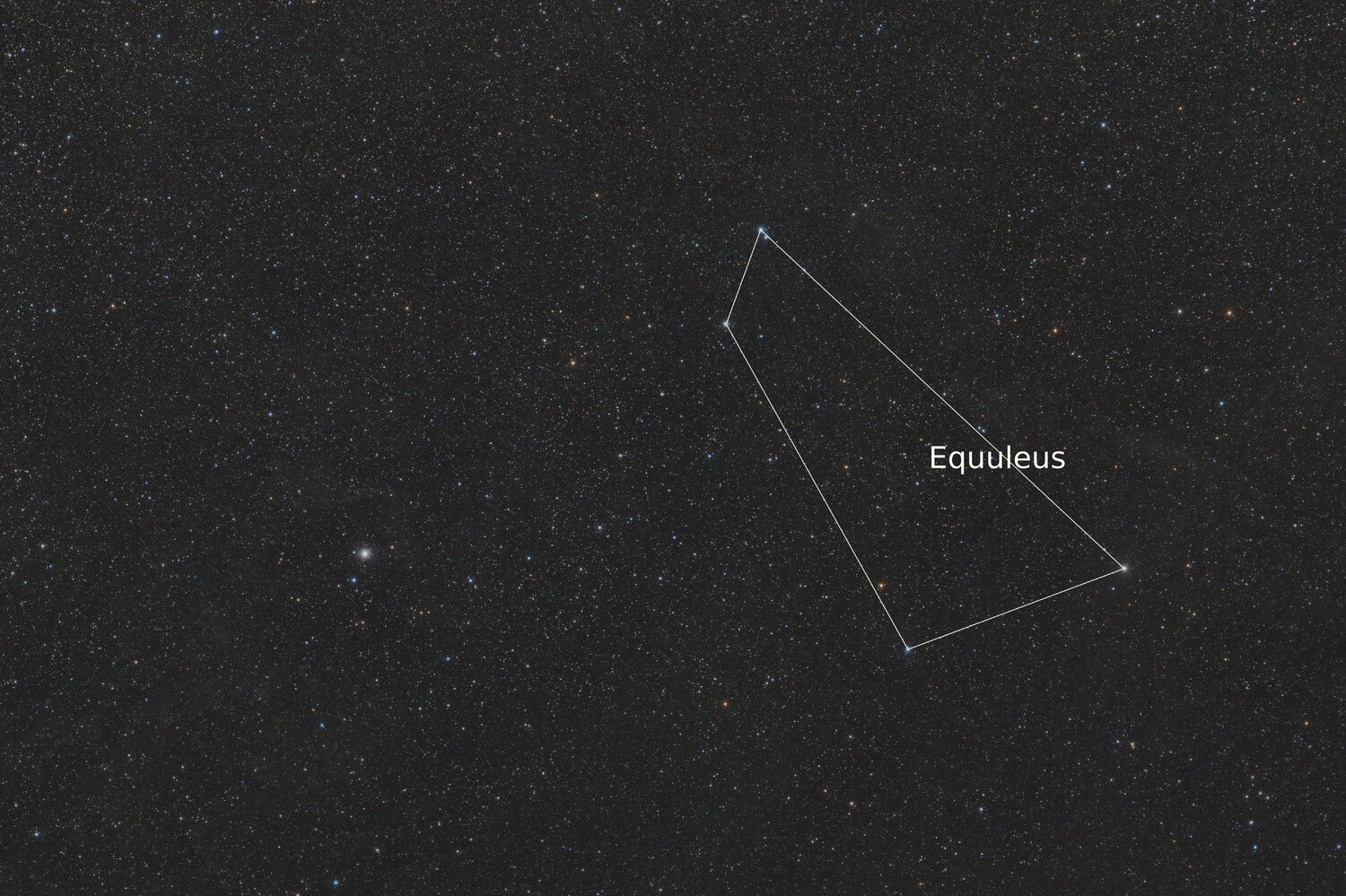

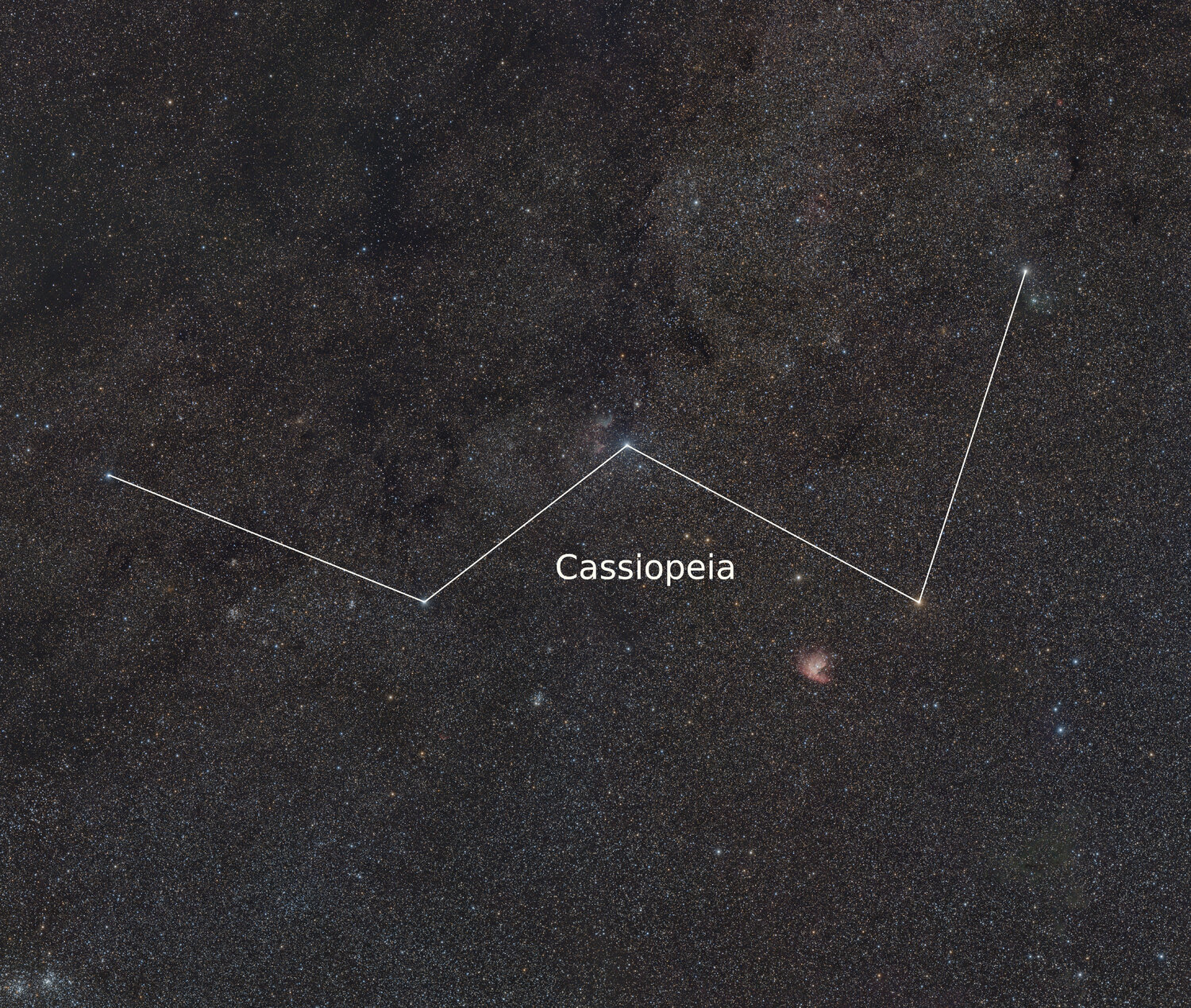

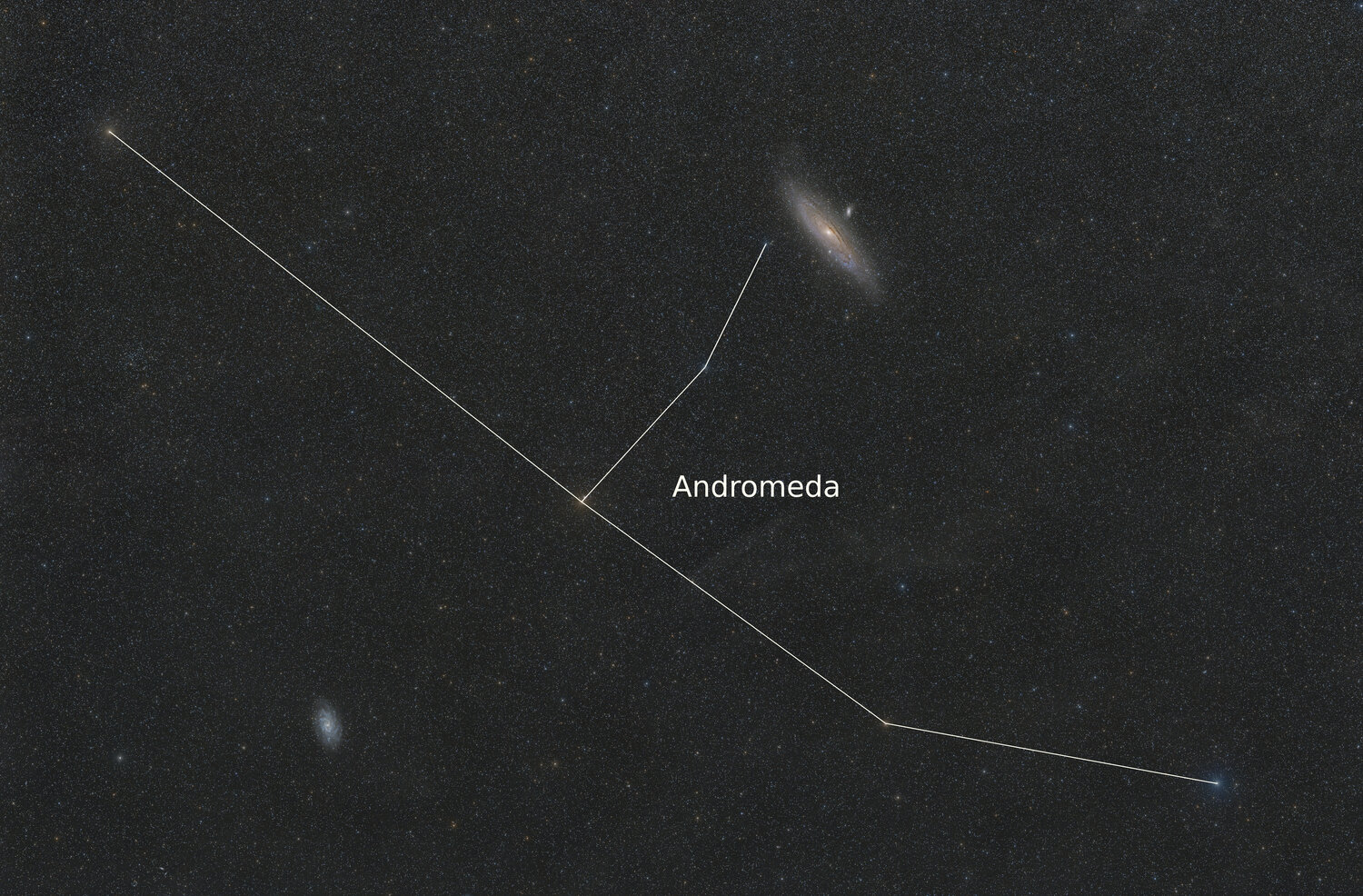

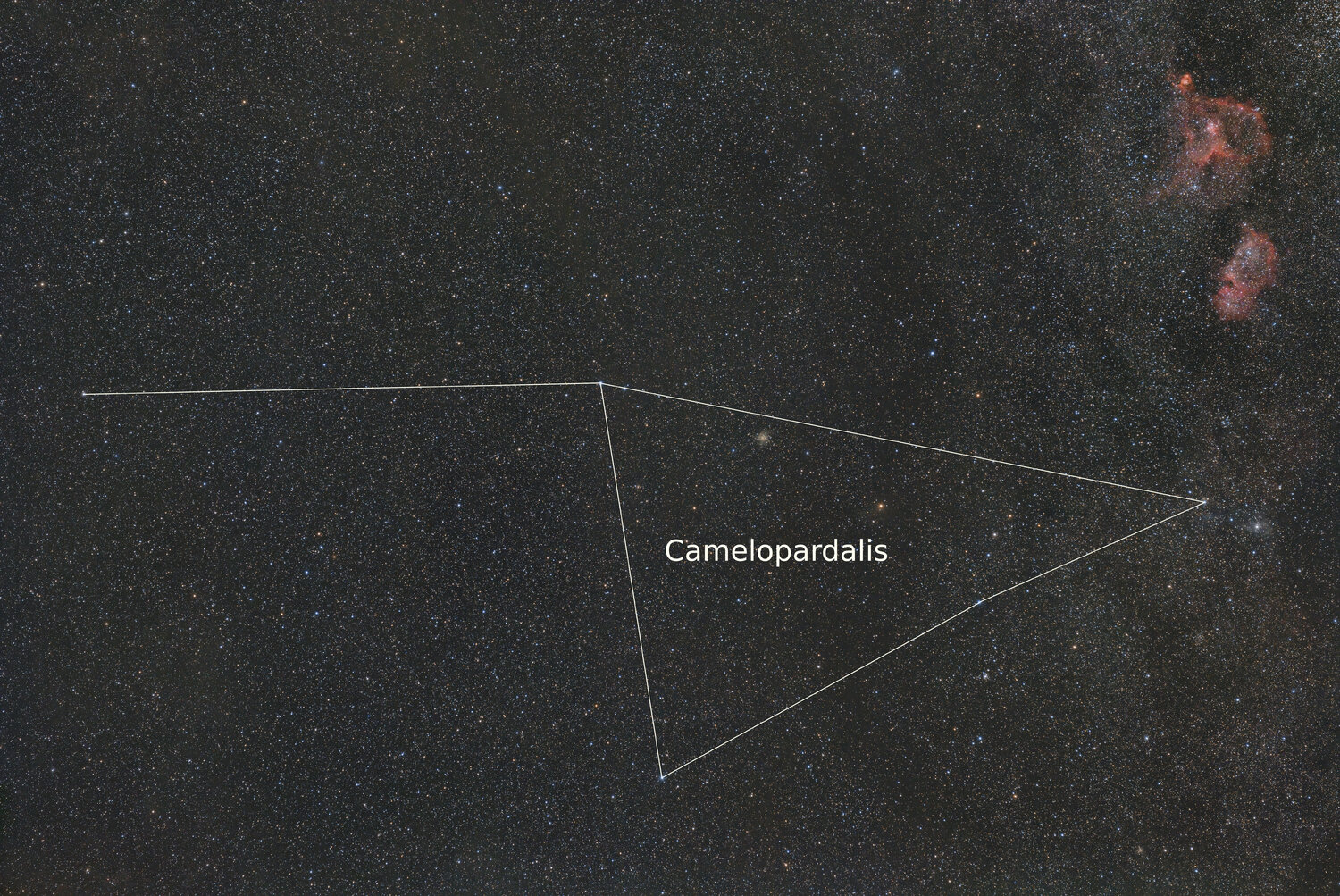

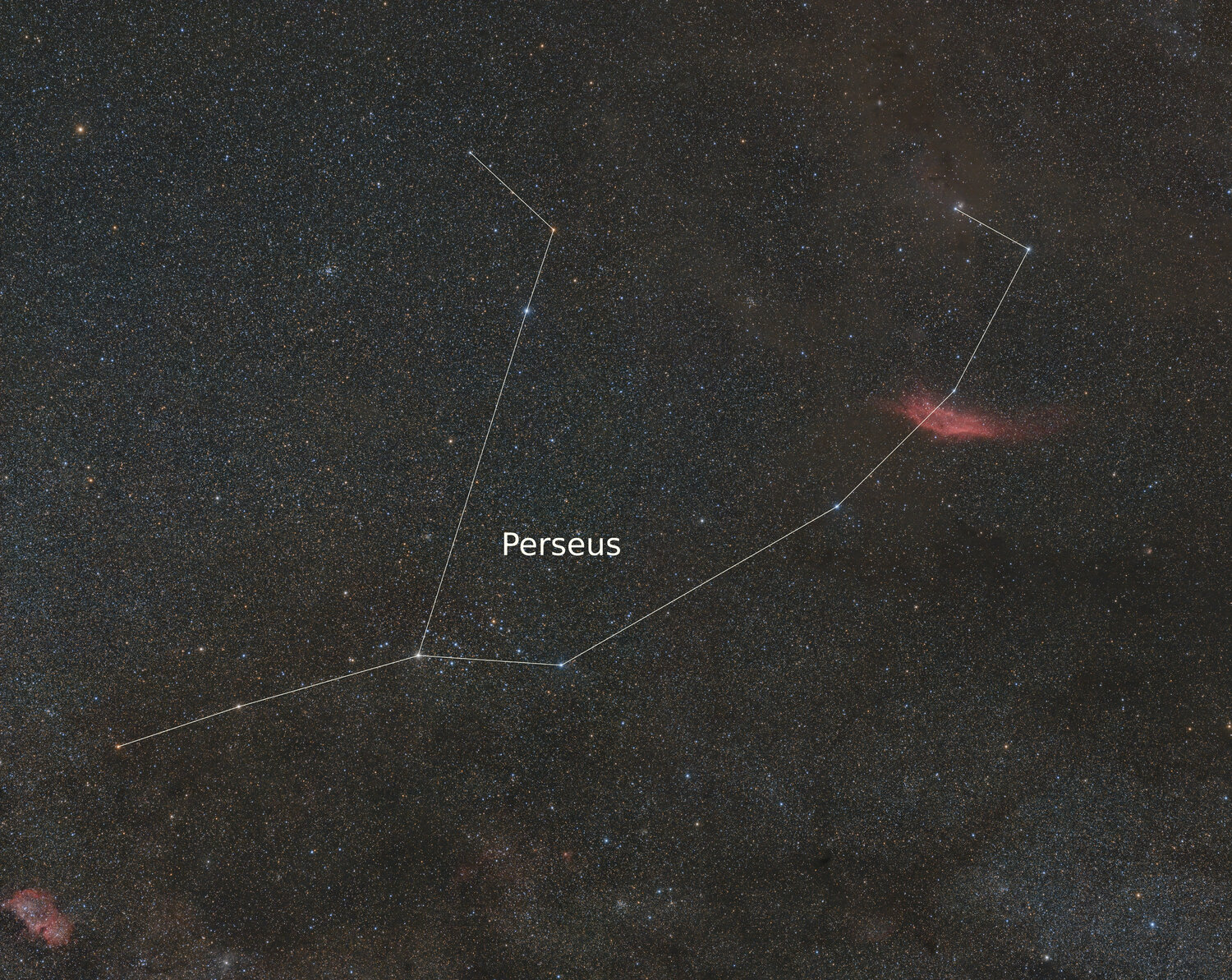

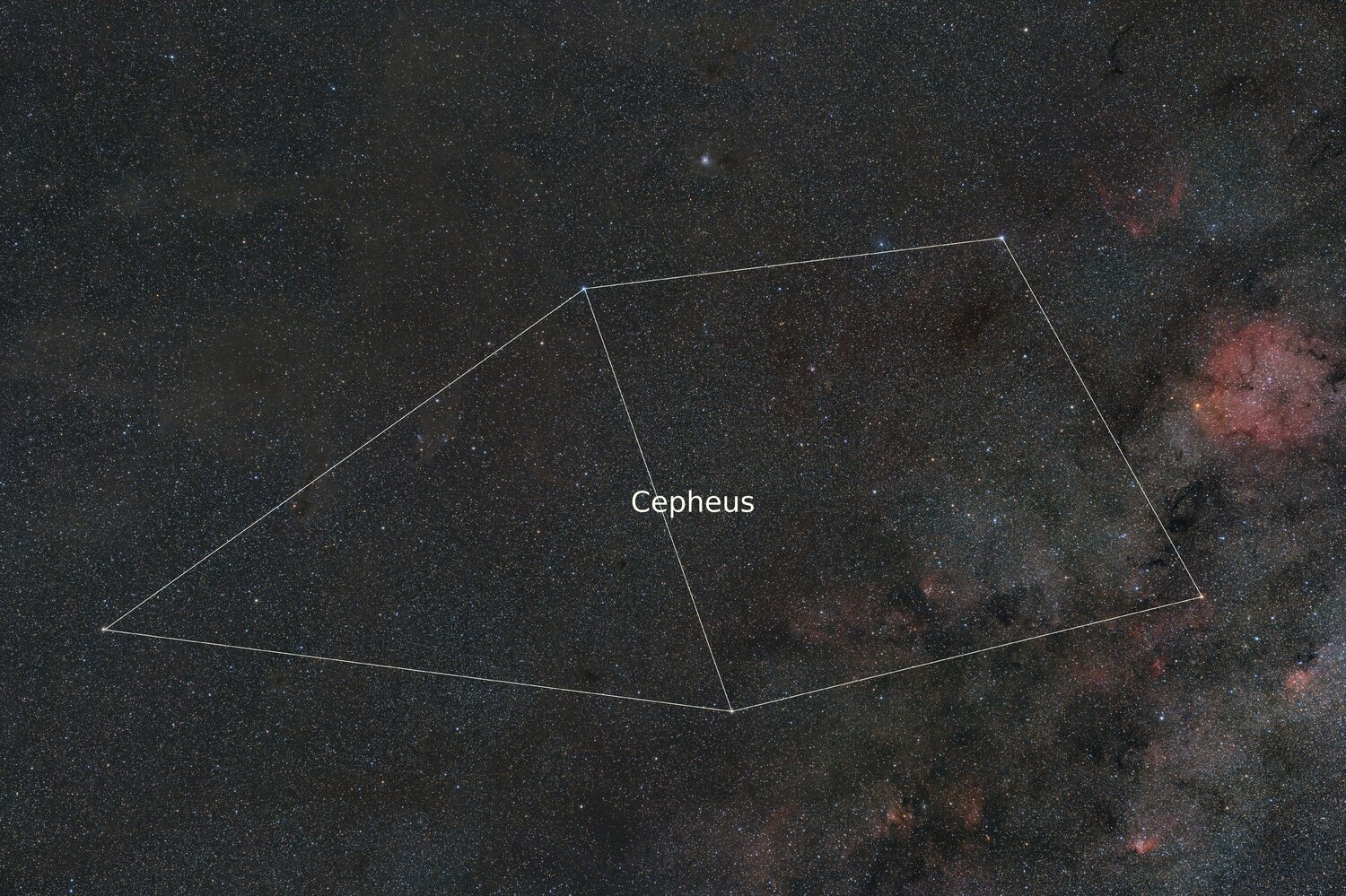

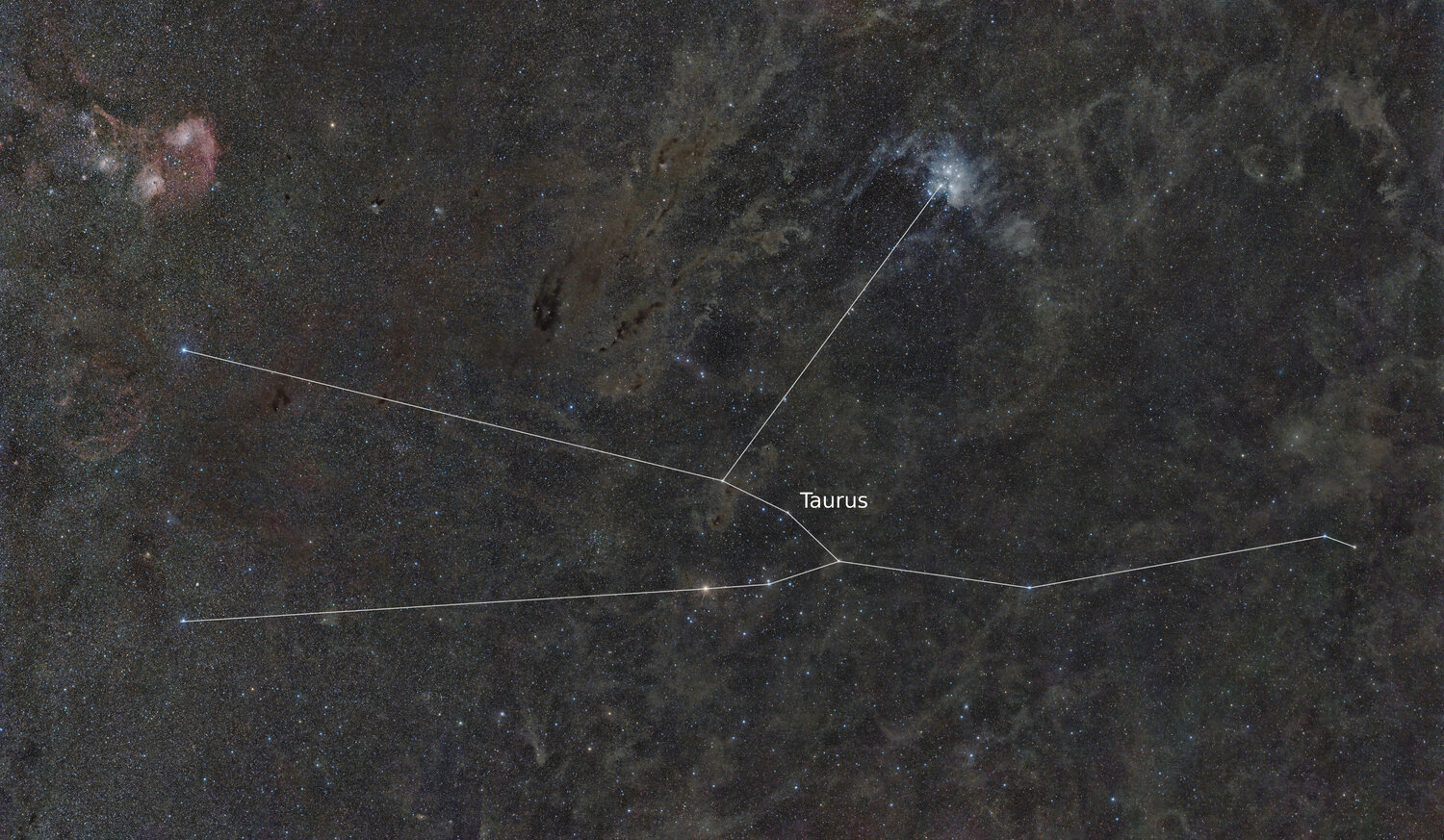

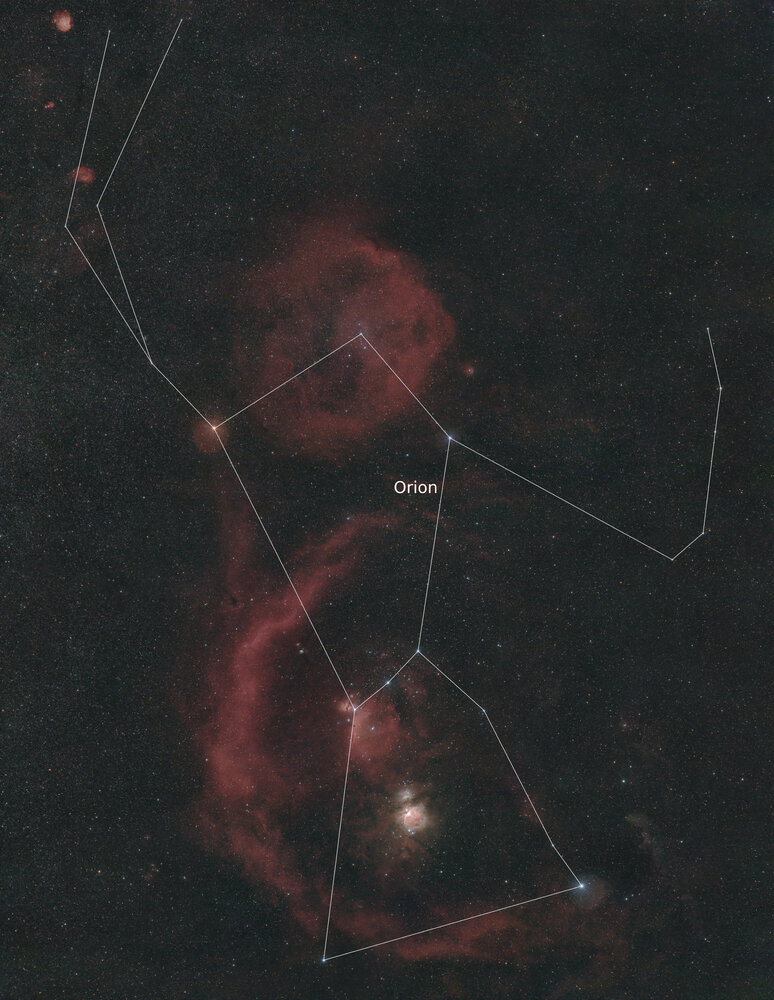

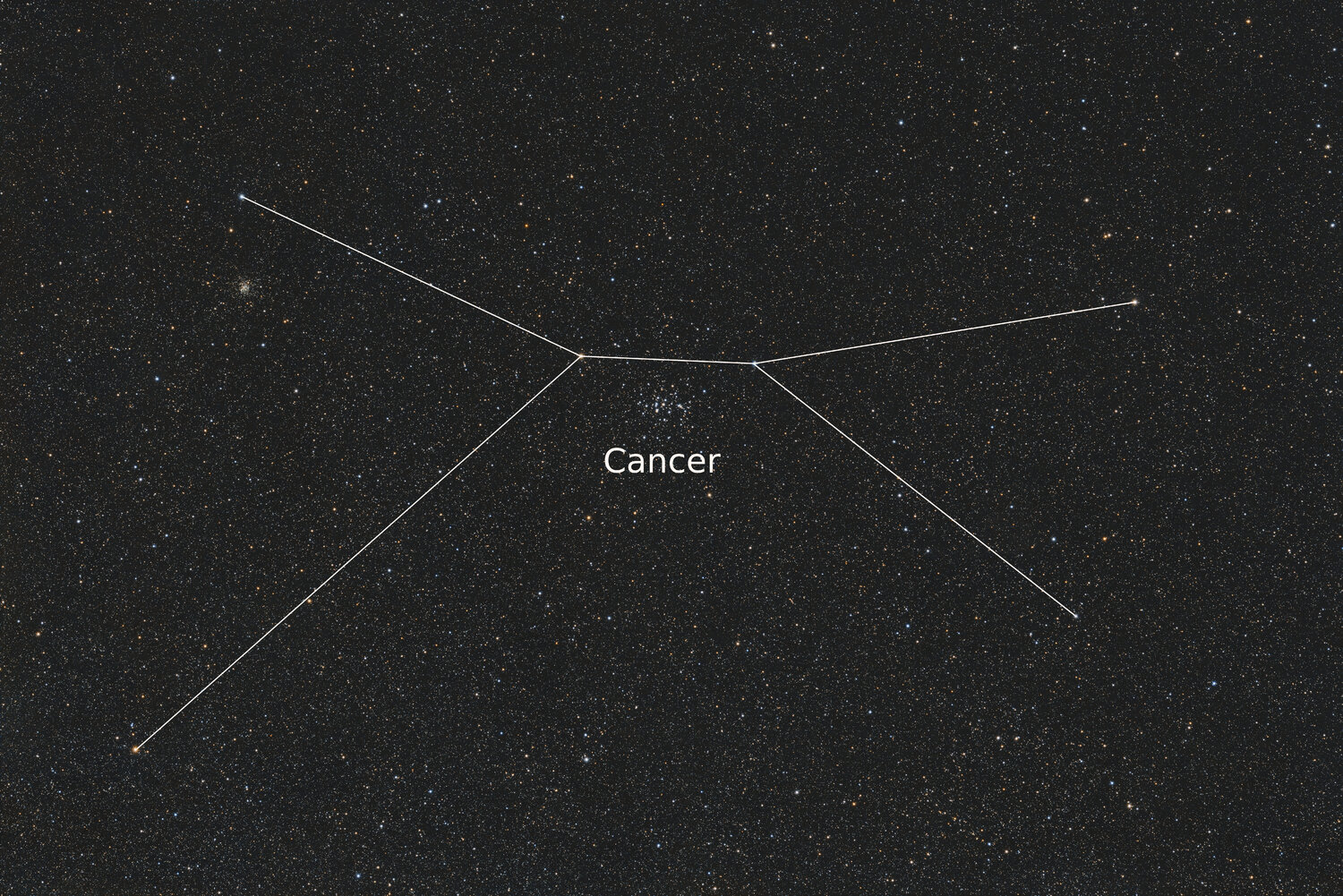

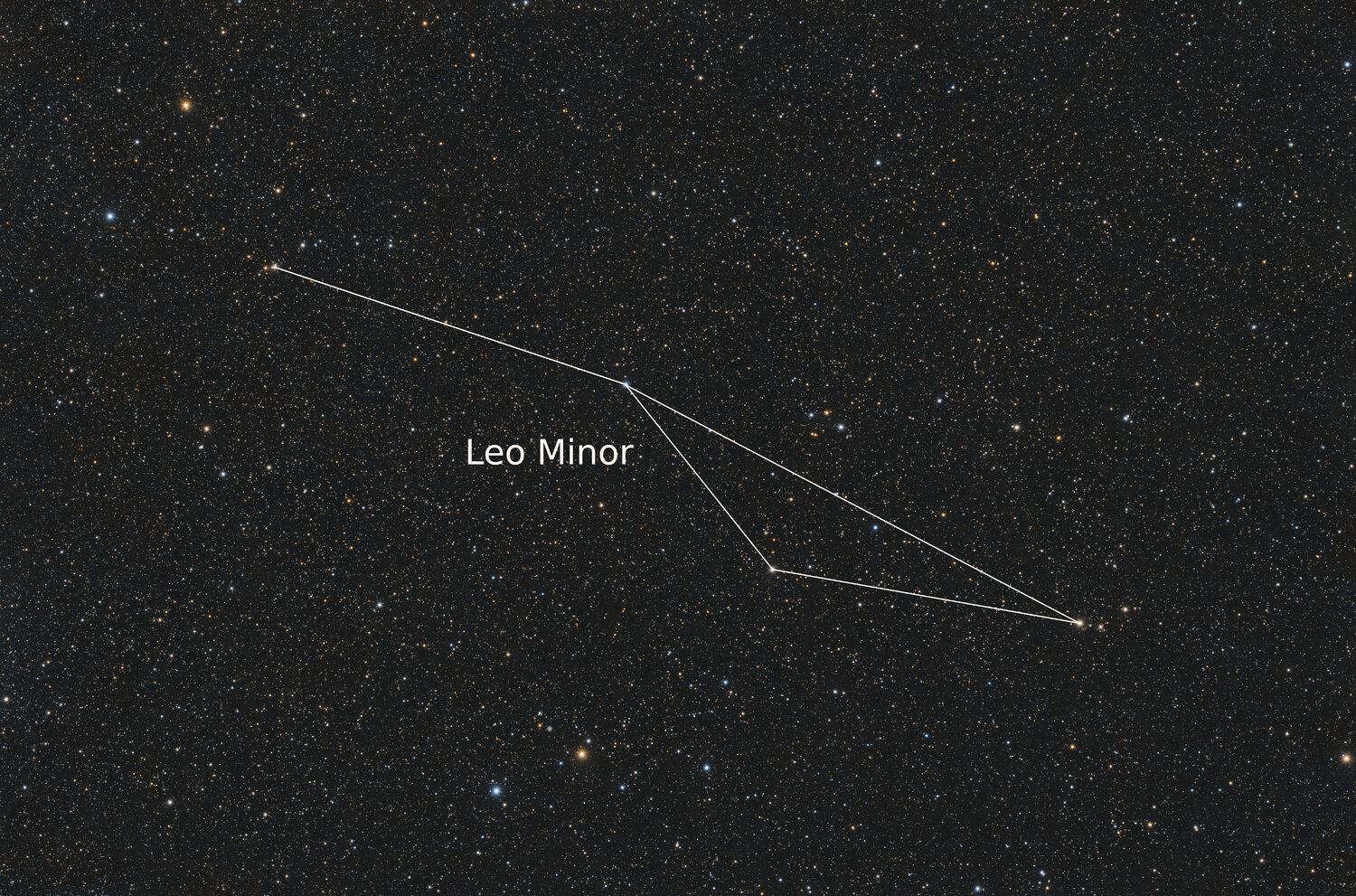

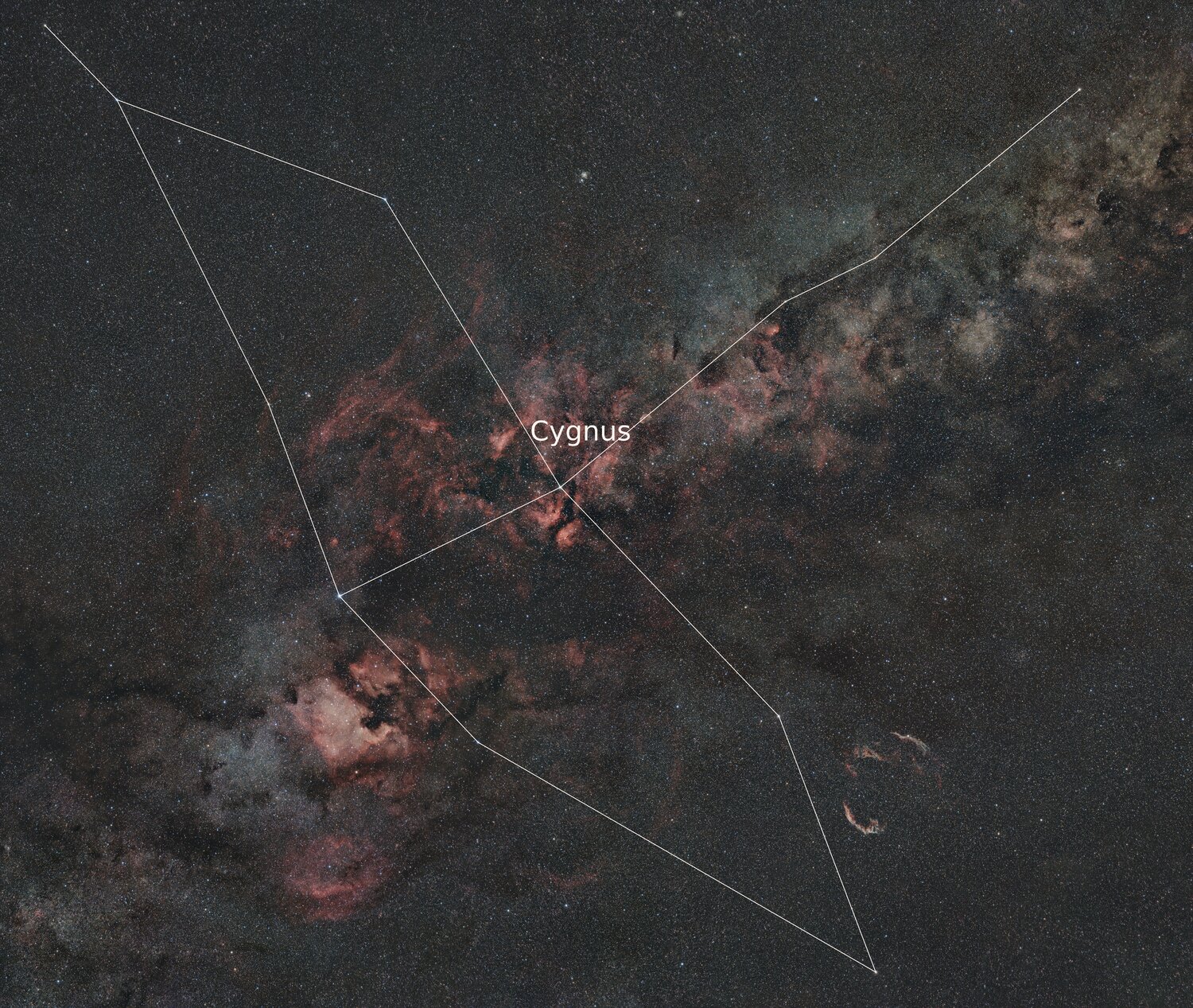

Bonjour à tous, Comme le temps en région Parisienne n'est vraiment pas propice à l'astro depuis un bon moment j'ai fouillé dans mes archives et je me suis mis à traiter quelques images de constellation que je n'avais pas encore faite. Je n'avais pas d'idée très précise en shootant ces images (que je faisais en parallèle de l'utilisation d'un instrument à plus grande focale) mais disons que j'ai essayé d'intégrer la totalité de la constellation dans le cadre. Elles m'ont également permis de trouver les meilleurs réglages (notamment l'ouverture) des objectifs et de progresser dans l'élaboration de mosaique (par exemple j'ai réalisé qu' à 45mm de focale il est quasiment indispensable de modifier l'angle du cadrage entre les deux panneaux d'une mosaïque ) Elles sont réalisées avec un canon 2000D et des objectifs de 45 mm (Tamron) ou 135mm (Samyang) suivant les cas Voici tout d'abord la constellation du Lion avec une mosaïque de 2 images faites au 45mm (2x80x60s) Ensuite la constellation du triangle. Une mosaïque de 2 image réalisée au 135mm (2x60x60s) La constellation de la Lyre réalisée au 135mm (100x60s) Et enfin la constellation de la grande Ourse. Une mosaïque de 2 images faites au 45mm (2x90x60s) Je vous laisse zoomer dans les images et essayer de trouver les différents objets (les Messier par exemple sont tous parfaitement visibles). Personnellement je trouve ça très amusant! Edit 17/05/2023: Constellation de la couronne Boréale au Tamron 85mm 60x60s: Constellation du Bouvier, mosaïque de 2 panneaux au 45mm (2x60x60s): Edit 20/05/2023: Constellation de la Chevelure de Bérénice, mosaïque de 2 panneaux au 85mm (2x60x60s): Constellation du Petit Renard au 85mm (120x60s): Edit 27/05/2023: Constellation des Chiens de chasse au 135mm (70x60s): Constellation de la Flèche au 135mm (90x60s): Constellation du Dauphin au 135mm (61x60s): Edit 09/05/2023: Hercule, 47x60s au 24mm: Le Cygne, 56x60s au 24mm: Edit 15/06/2023: La tête du Serpent, 60x60s au 45mm: L'Aigle, mosaïque de 2 panneaux au 45mm, 2x75x60s: Edit du 17/06/2023, la petite Ourse au 45mm. 117x120s: Edit du 26/06/2023: L'Ecu de Sobieski au 85mm, à la caméra ASI 2600MC + filtre L-Pro. 93x60s: Le Petit Cheval au 85mm, à la caméra ASI 2600MC + filtre L-Pro. 62x60s: Le Lézard au 85mm, à la caméra ASI 2600MC + filtre L-Pro. 45x60s: Edit du 09/09/2023: Constellation d'Andromède. Mosaïque de 4 panneaux au Tamron 85mm + caméra Asi 2600MC. Edit du 16/09/2023: Constellation de Cassiopée, mosaïque de 2 panneaux au Tamron 85mm et Canon 2000D: Edit du 12/10/2023: Constellation de la Girafe, Sigma Art 50mm (à f/2.8) et Canon 2000D défiltré, 73x60s: Constellation de Céphée, Sigma Art 50mm (à f/2.8) et Canon 2000D défiltré, 120x90s: Constellation de Persée, Sigma Art 50mm (à f/2.8) et Canon 2000D défiltré,mosaïque de 2 panneaux 103x60s et 92x60s: Constellation du Bélier, Sigma Art 50mm (à f/2.8) et Canon 2000D défiltré, 58x60s: Edit du 13/01/2024: Constellation du Taureau, mosaïque de 3 tuiles au Sigma Art 50mm (à f/2.5) et Canon 2000D défiltré, 3x120x60s: Edit du 21/01/2024: Constellation d'Orion, mosaïque de 2 tuiles au Sigma Art 50mm (à f/2.5), Canon 2000D défiltré et filtre ZWO dual-band, 68x90s + 80x90s: Edit 17/04/2024: Constellation du Cancer, Sigma Art 50mm (à f/2.8), Canon 2000D défiltré, 91x60s Constellation du Petit Lion, Sigma Art 50mm (à f/2.8), Canon 2000D défiltré, 92x60s Edit du 07/06/2024: Constellation d'Hercule (deuxième version) ASI2600MC + Sigma Art 50mm (ouvert à f/3.5) 3x65x60s: Edit du 11/06/2024: Constellation du Cygne (V2), ASI2600MC + Sigma Art 50mm (ouvert à f/2.8) + filtre Optolong L-pro Mosaïque de 2 panneaux, 96x60s + 88x60s: Edit du 08/07/2024: Constellation du Dragon, ASI2600MC + Sigma Art 50mm (ouvert à f/3.5) Mosaïque de 4 panneaux, 4 x 50 x 60s: Nico32 points

-

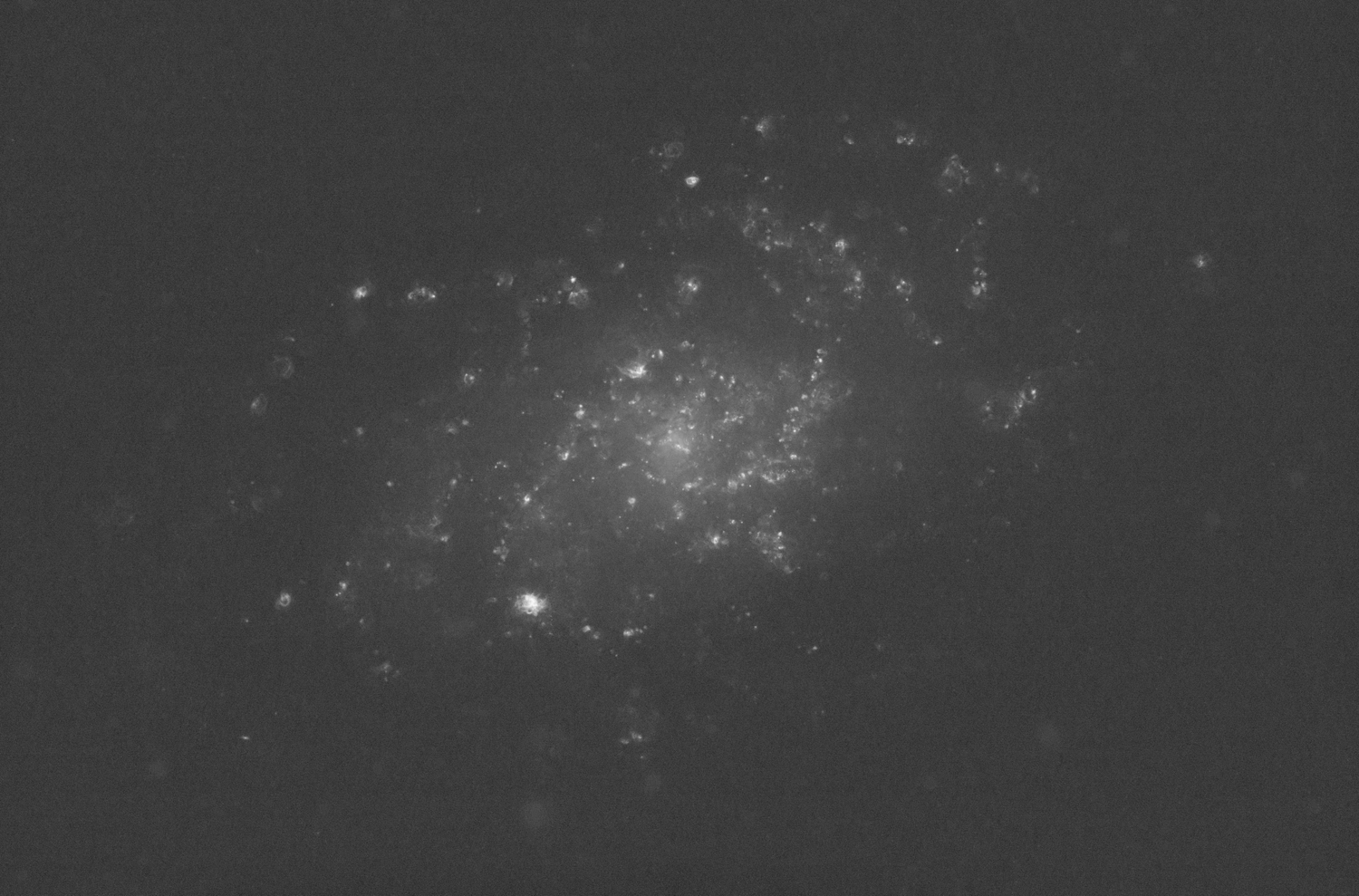

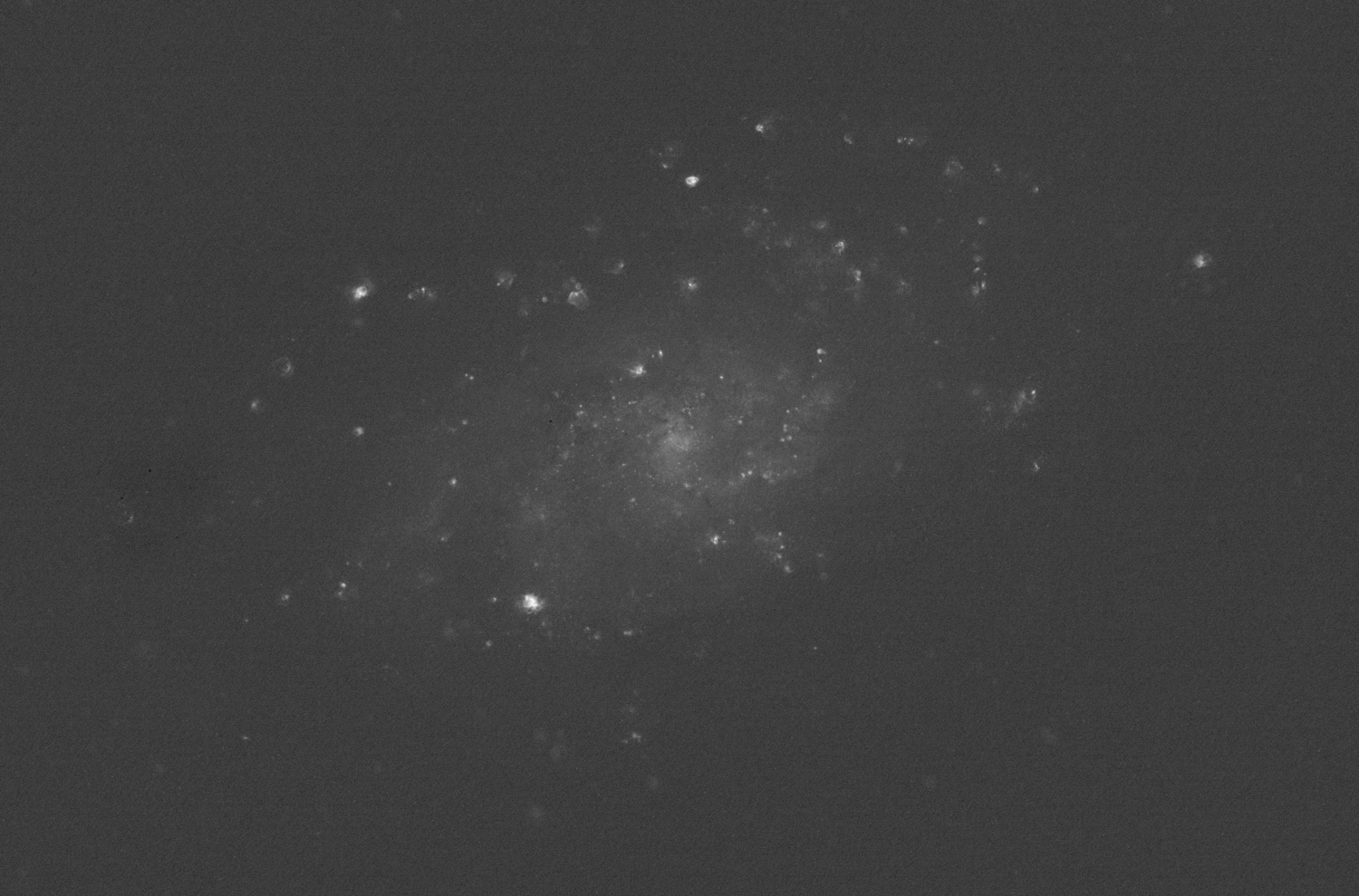

Bonsoir à tous, je suis de retour de 10 jours astro dans la Drôme, après un périple de 2000 km qui m'a conduit : - au Luxembourg pour récupérer un très beau sac rembourré fait main par mon ami Hervé pour ma TOA150, - à Colmar pour récupérer ma TOA fraichement recollimatée et un filtre OIII Antlia 3nm pour remplacer mon ZWO défectueux, - en Savoie pour passer une nuit chez mon ami Gilbert et partir avec lui pour la Drôme le lendemain matin. Sur ces 10 jours, nous avons eu 7 nuits ou parties de nuits exploitables, j'en ai profité pour shooter seulement 2 objets : - NGC6960 qui fera l'objet d'un autre post, - et M33 qui était ma priorité pour tester à fond la lunette après révision par O.U. Je dédicace cette image à @richard.galli qui m'a demandé de lui donner des nouvelles de la lulu après tests... Voici donc une M33 qui m'a pris chaque seconde partie de nuit. Au total j'ai environ 20 heures d'images, mais j'ai décidé de faire un tri draconien afin d'obtenir la meilleure résolution possible. Description de l'objet imagé : Messier 33, ou Galaxie du Triangle, de type spirale régulière non barrée SA(s)cd, est la 3ème galaxie en taille de notre amas local après M31 et notre Voie Lactée. Elle est située entre 2.38 et 3.07 millions d'années-lumière. Il est possible qu'elle soit un satellite de M31. De nombreuses nébuleuses Ha et OIII sont visibles dans ses bras et sont répertoriées comme objets NGC ou IC (voir l'image annotée en bas). Matériel utilisé : - TOA150 + correcteur TOA645 + EFW 7x36 ZWO + ASI2600MM (filtres ZWO LRVBSH 7nm et Antlia OIII 3nm) ; - Guidage par ASI174 mini sur OAG-L ZWO ; - le tout sur EM400 Temma2, et l'ensemble piloté par ASiair Plus ; - Connexion de l'ASiair à un CPL TPLink, puis second CPL Wi-Fi dans le camion entre 5 et 50 mètres de distance ; - Batterie LIFePo4 de 37Ah pour alimenter l'ensemble. Poses : - 12h30 de luminance en poses de 180s, pour 8h15 retenues ; - 1 heure par couche RVB en poses de 120s pour 40 minutes par couche retenues ; - 2 heures pour le Ha en poses de 180s pour 1h30 retenues ; - 1 heure pour le OIII en poses de 180s pour 45 minutes retenues ; soit un total de 12h50 retenues. Les différentes couches : La L : La Ha (7nm) starless : La OIII (3nm) starless : Traitement : - Pré-traitement SiriL 1.4 béta3 en drizzle 2x avec tri des brutes sur Rondeur > 0.9 et FWHM < 2.0" pour chacune des couches LRVBHO ; - GradientCorrection, BlurX correct only puis NoiseX léger sous Pix pour chaque couche ; - Alignement et crop des 6 couches sous SiriL ; - StarX sur les couches H et O sous Pix ; - Composition RVB des couches HOO puis séparation des couches ; - Pixelmath sous SiriL pour intégrer les couches HOO sur les RVB, méthode décrite ici ; - Composition LRVB sous SiriL, puis ajustement des couleurs par spectrophotométrie (SPCC) ; - léger BlurX puis NoiseX sous Pix sur la LRVB ; - Script StatisticalStretch sous SiriL ; - finition sous CS5, remise de l'image à sa taille originale. Je vous conseille fortement d'aller voir la full non compressée (clic ici) qui fourmille d'étoiles dans les bras de la galaxie. Et l'image annotée avec les quasars dont le plus faible est de magnitude 22.35 :29 points

-

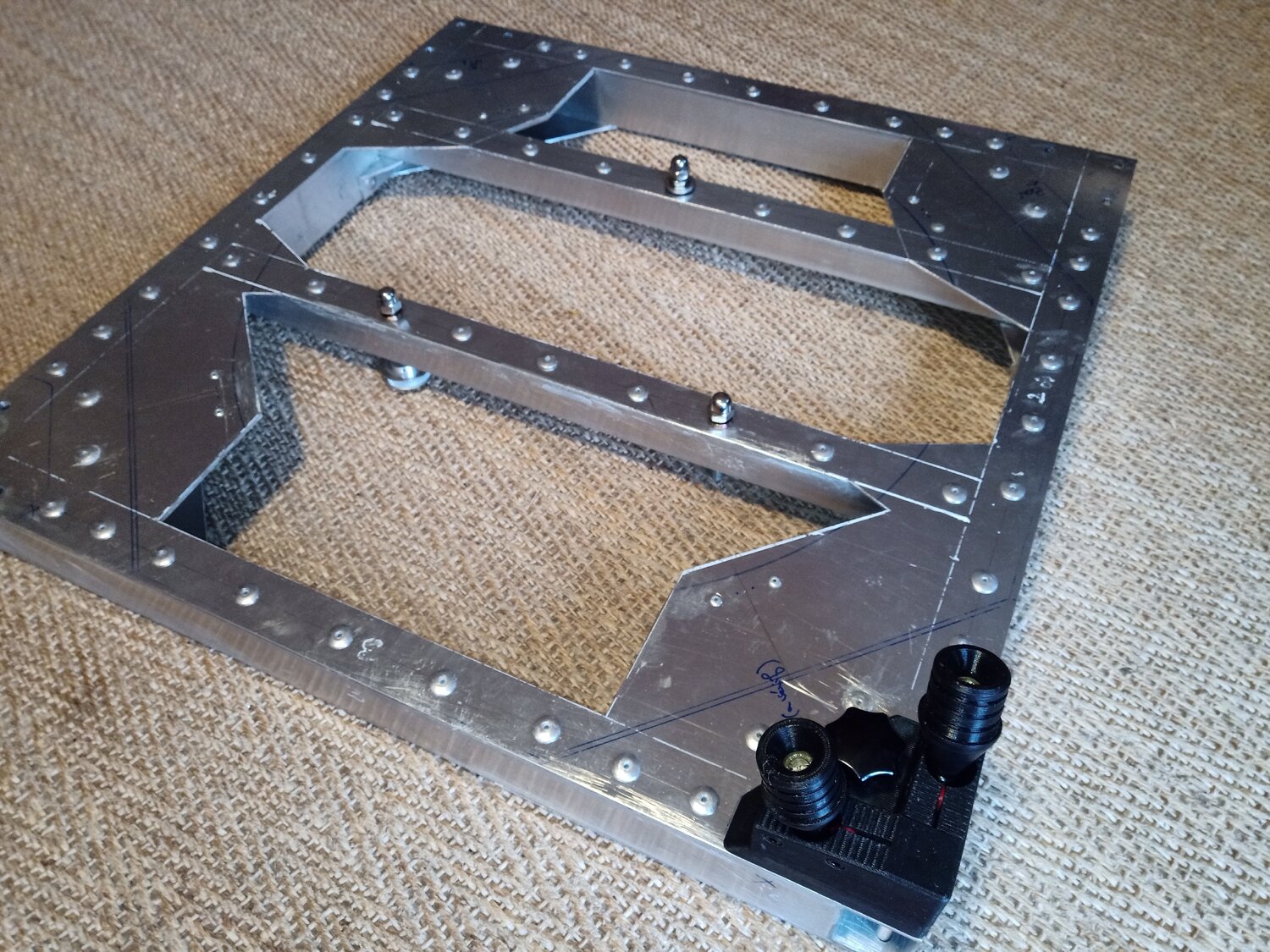

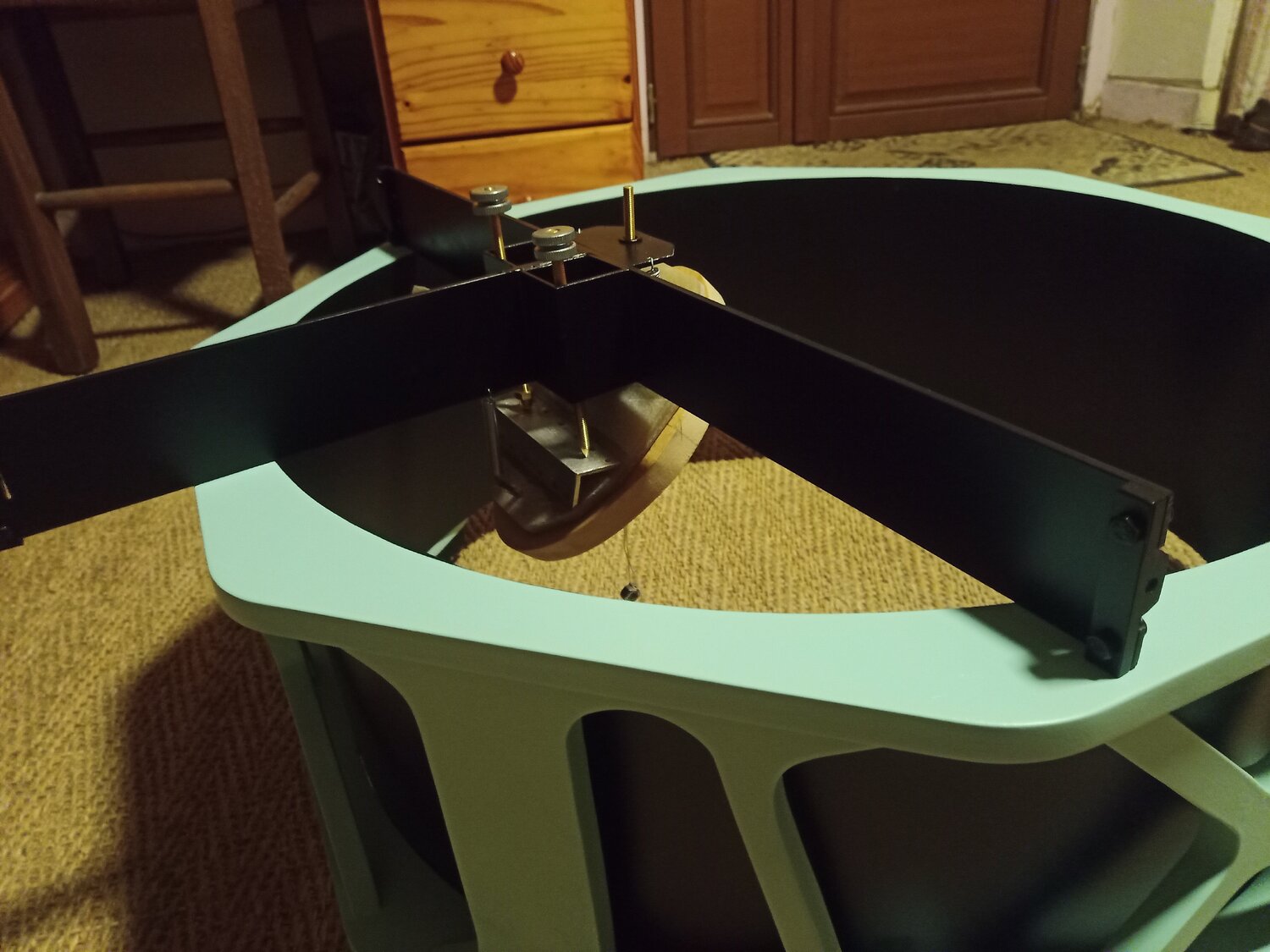

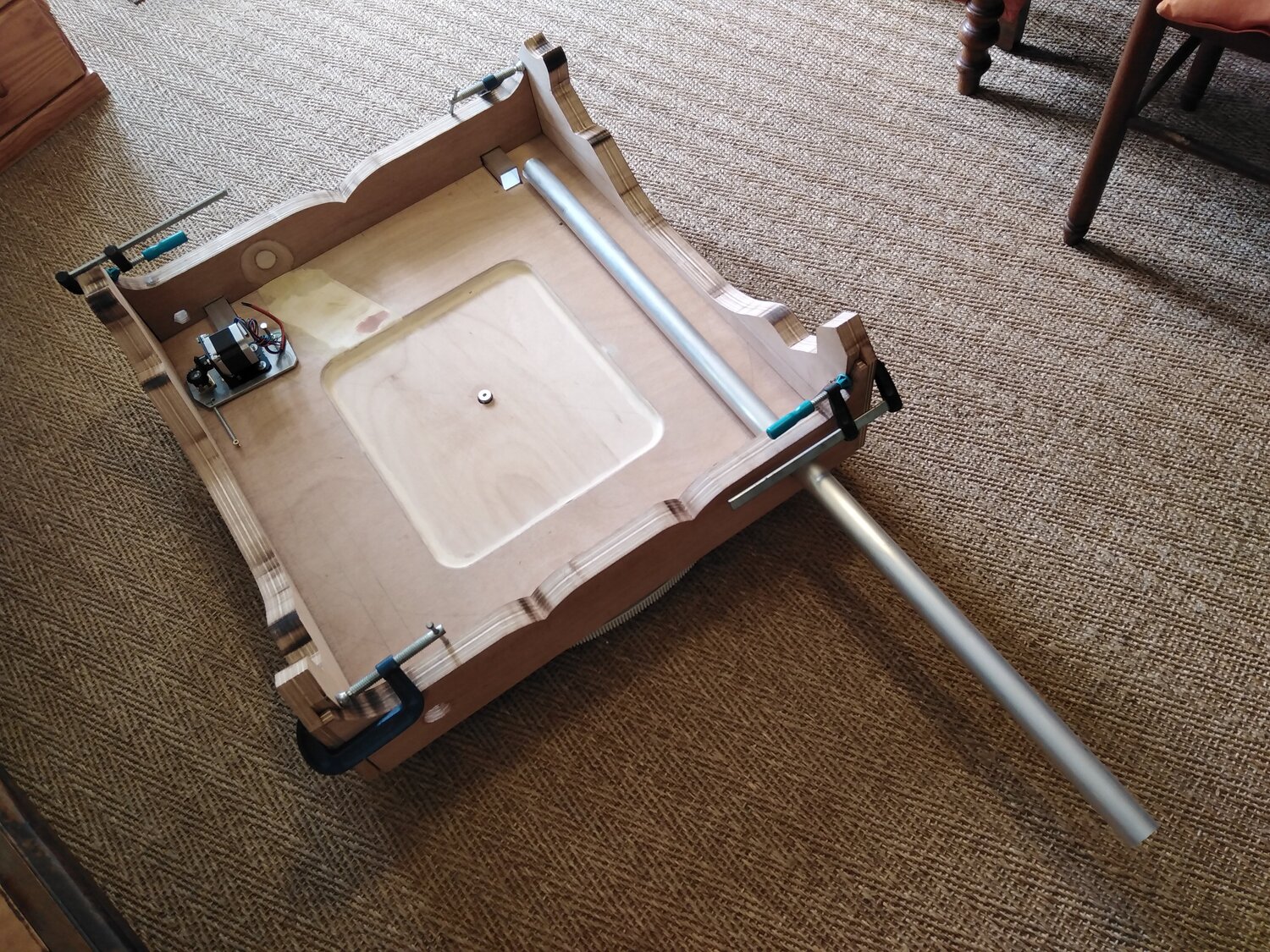

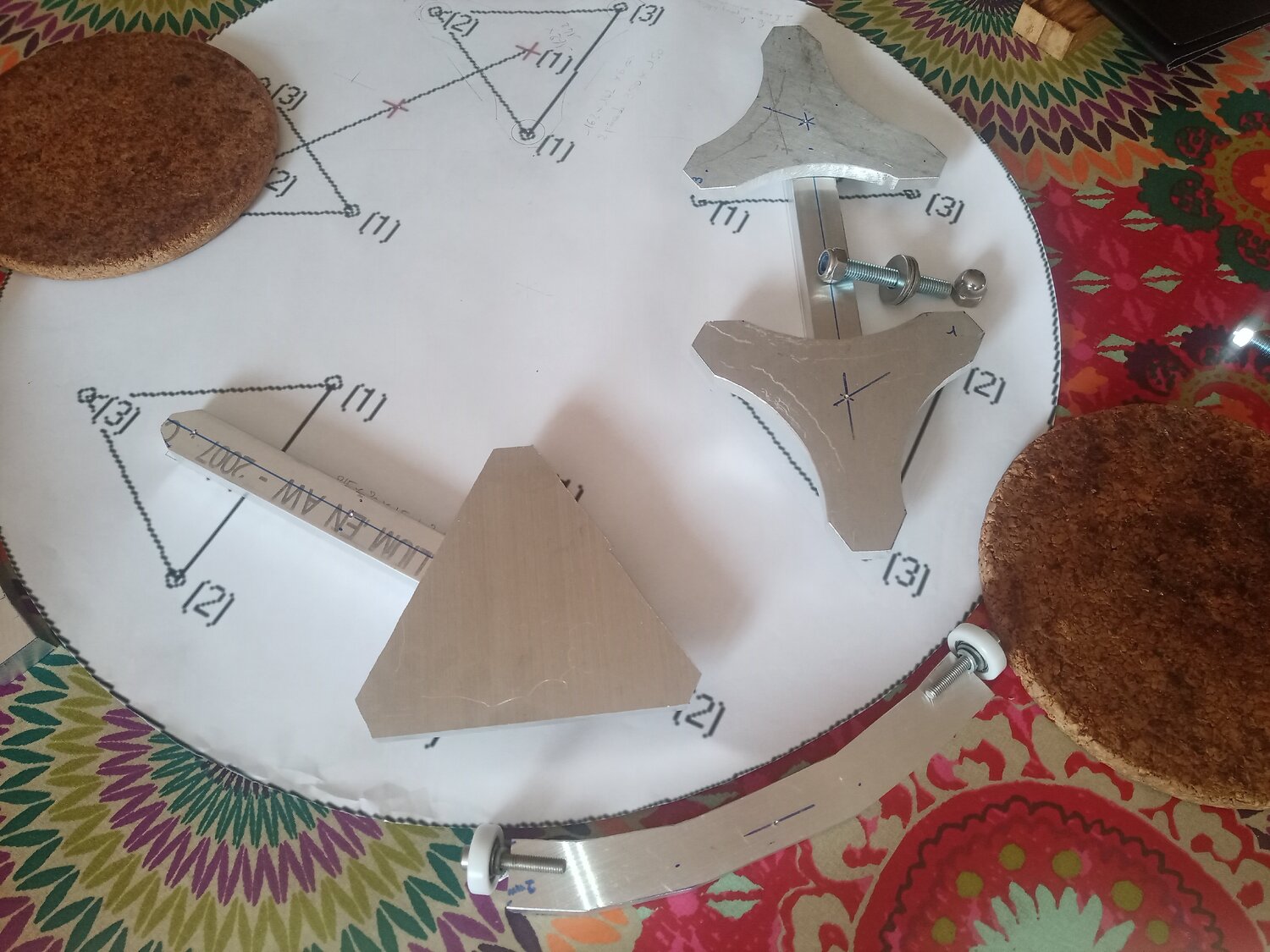

Bonjour tout le monde Suite aux demandes de certains d'entres vous, dont @yannick78, je post quelques photos et explications sur la construction de ce 560 mm. Je n'ai pas montré l'évolution de la construction sur Webastro car ce télescope n'était pas sûr d'aboutir. Pas sûr du tout ! Je l'ai fait "en cachette" . Seuls 6 ou 7 Astrams amis étaient au courant. Un grand merci à @DOB BLEU, toujours là quand je sollicitais son avis, ces conseils. Et à @Astrokor que j'avais contacté au départ pour voir si, même ne connaissant rien aux imprimantes 3D, les attaches de tubes étaient faisables par un novice. C'est beau d'être candide ! Après m'avoir expliqué les différentes techniques d'impression qui m'ont fait voir l'impression 3D sous un nouveau jour, il m'a proposé de me les imprimer. Effectivement ce genre de pièces avec ces contraintes mécaniques spécifiques ne relèvent plus de la simple impression 3D. Très loin de là ! ! ! Merci aussi pour tous les conseils techniques qu'il m'a proposé et qui plusieurs fois m'ont fait gagner beaucoup de temps et simplifié les choses. Merci à @Moot qui m'a sympathiquement proposé de travailler sur l'électronique de la motorisation du Dob. @Le Den @Chris de Nice @Jean de Nîmes @jclaude77 @Pascal P pour leurs soutiens et leurs encouragements. Grand merci au soutien, de mes filles, et les encouragements et patience de ma compagne Annie, qui au fur et à mesure de la construction voyait les pièces du télescope envahir les pièces de la maison, en attendant le montage final. Merci également à Magnitude78 pour leur site qui est une mine de renseignements. https://magnitude78.astrosurf.com/ J'étais venu en 2015, 2016 sur Webastro pour trouver des solutions faciles pour reconditionné mon Dob Meade Starfinder 12" qui mécaniquement était naze. Et voilà où ça mène ! Merci aux créateurs de Webastro. @astrotophe @Créateur de bugs et @kiwi74 Les ébauches de "plans" ont commencés en septembre 2022 à l'échelle 1 sur de grandes feuilles de papier Kraft. J'ai fait tous les plans à l'échelle 1 sur papier Kraft, comme pour mon 410 mm. C'est donc, un 560 mm/f3,5. Un miroir d'occasion Mirro-Sphère de 29,9 kg (je l'ai pesé moi même ) Miroir secondaire de 130mm de petit axe. Le poids total frôle les 100 kg. PO à 2,10 mètre au zénith. J'aurai pu gagné un peu sur la hauteur du rocker, mais j'ai préféré assurer le coup pour la motorisation. Et mon marche pieds de 2 marches est suffisant. Comme expliqué dans un autre post(ci dessous), sur la fabrication des attaches de tubes, étant donné que pour mon 410 mm que j'avais fait en contreplaqué, avec un vernis satin(au pinceau ), et que je le trouvais bien pâle à côté des magnifiques Stellarzac et autres Sud Dobson et leurs vernis éclatants et profonds, j'ai donc opté pour de la couleur. Après 2 nuits d'observations : Le tube est très rigide. Quand je le déplace pour re centrer ou viser un autre objet, les "vibrations" à l'oculaire ne dure à peine qu'une seconde. L'image est stable directement La collim ne bouge pas apparemment pendant toute la dure d'observation, et je n'ai pas eu à re collimater entre mes 2 nuits d'observations, malgré les déplacements du Dob dans la maison(façon brouette). Juste un pouème à re centrer. Donc tubes et attaches de tubes vraiment bien bloqués et rigides. La collim ne bouge apparemment pas que le dob soit au zénith, à 45° ou à 20° de l'horizon. M17 était magnifique l'autre nuit, avec une belle image, étoiles bien ponctuelles. Le porte filtre est bien pratique dans cette configuration je trouve. Il y a bien sûr certains éléments qui n'ont pas fonctionné comme je l'espérais. La motorisation de la collim par exemple. A revoir plus tard ... Ou pas ! Je post quelques photos maintenant. J'en mettrai d'autres les jours à venir. L'araignée est une Strock, faite avec du plat alu de 4 mm d'épaisseur et de 60 mm de large, pour éviter d'éventuelles "torsions". Contrairement au vrai Strock, elle est tendue par des vis à ces 3 points de fixations. La base est un plateau tournant Alitrucbidule. Le tube est posé sur 3 roulements à billes et un patin en téflon, directement "inspiré" de "notre" meilleur fabriquant de structure. j'ai bien évidemment nommé Stellarzac. Bon ciel Pat28 points

-

Bonjour à tous Ces dernières années je vous proposais des cartes de PL à utiliser essentiellement dans Google Earth Ce sera toujours le cas, car c'est pratique et très facile à faire pour moi Mais avec l'aide précieuse et experte de Nicolas Betheuil (qui a pris contact avec moi sur X) je peux aujourd'hui vous proposer des cartes dynamiques directement dans le navigateur C'est relativement intuitif, mais il y a des trucs à savoir, des astuces et des explications rassemblés sur cette page que je vous invite à lire fortement. 3 cartes sont dispos : carte de PL minimale carte de PL maximale carte astophoto28 points

-

27 points

-

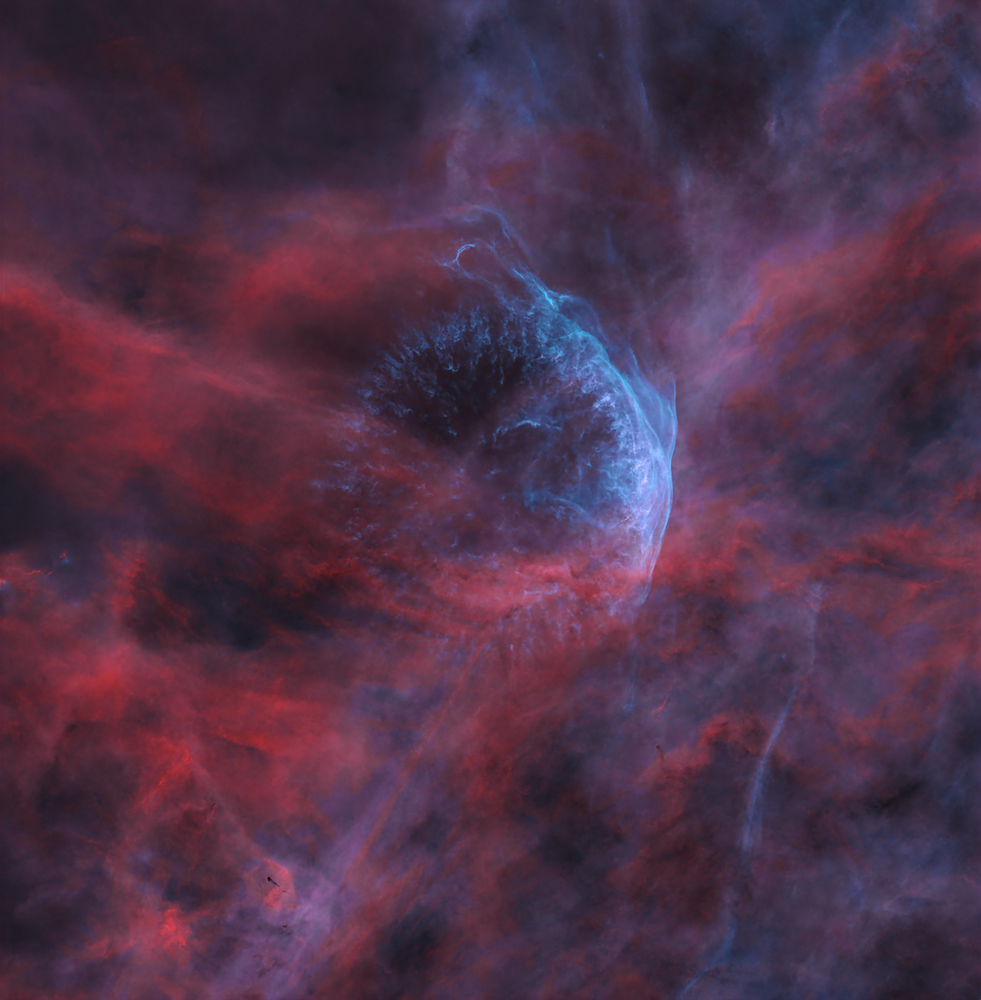

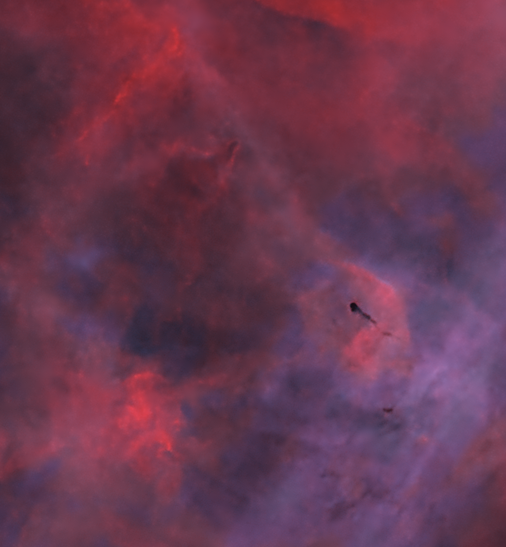

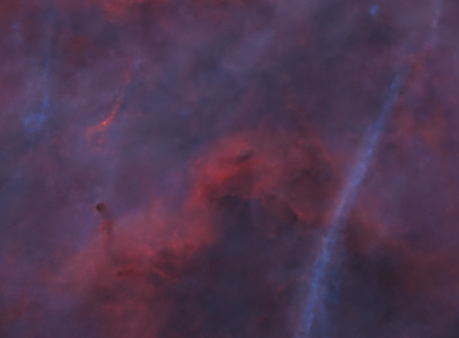

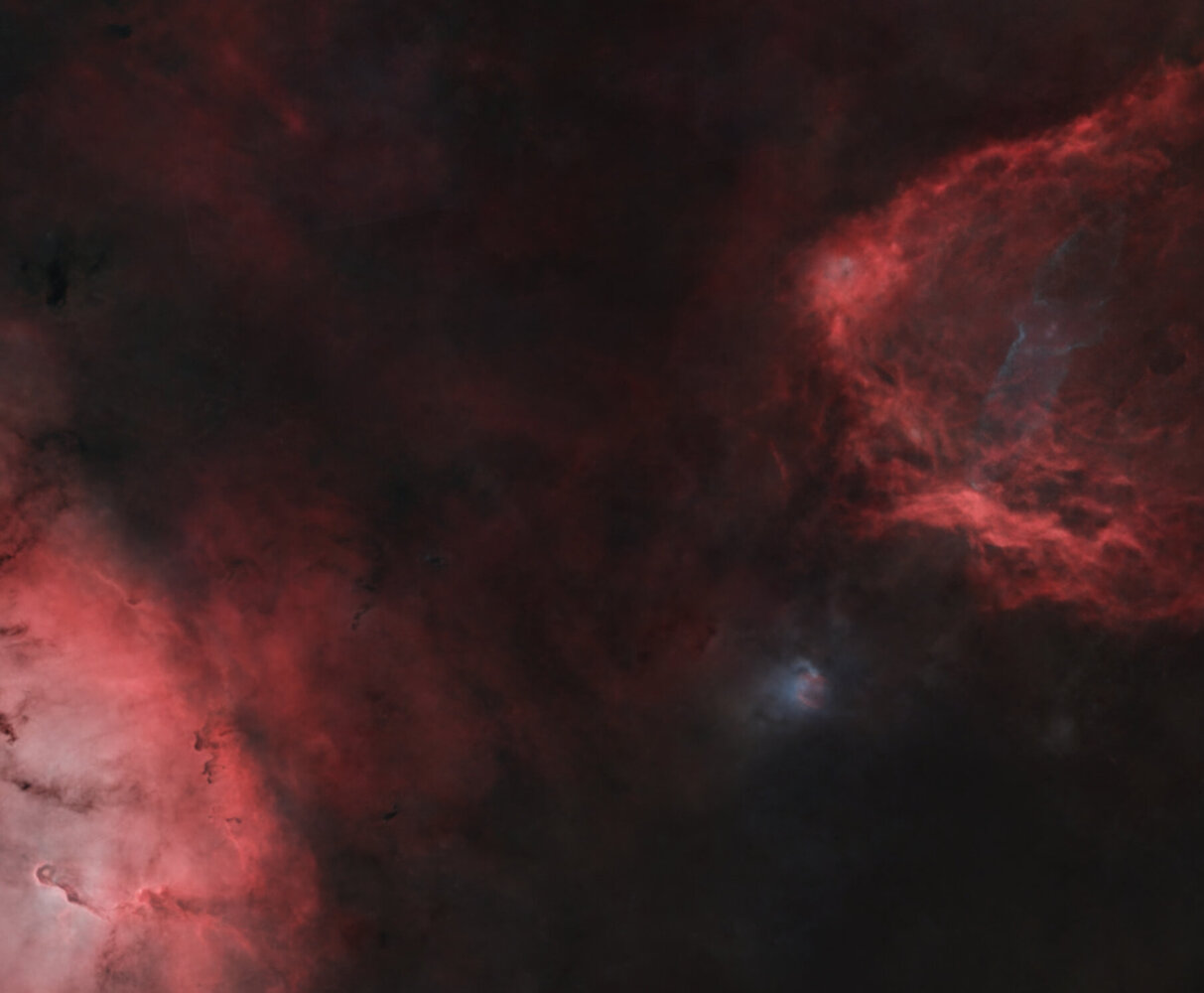

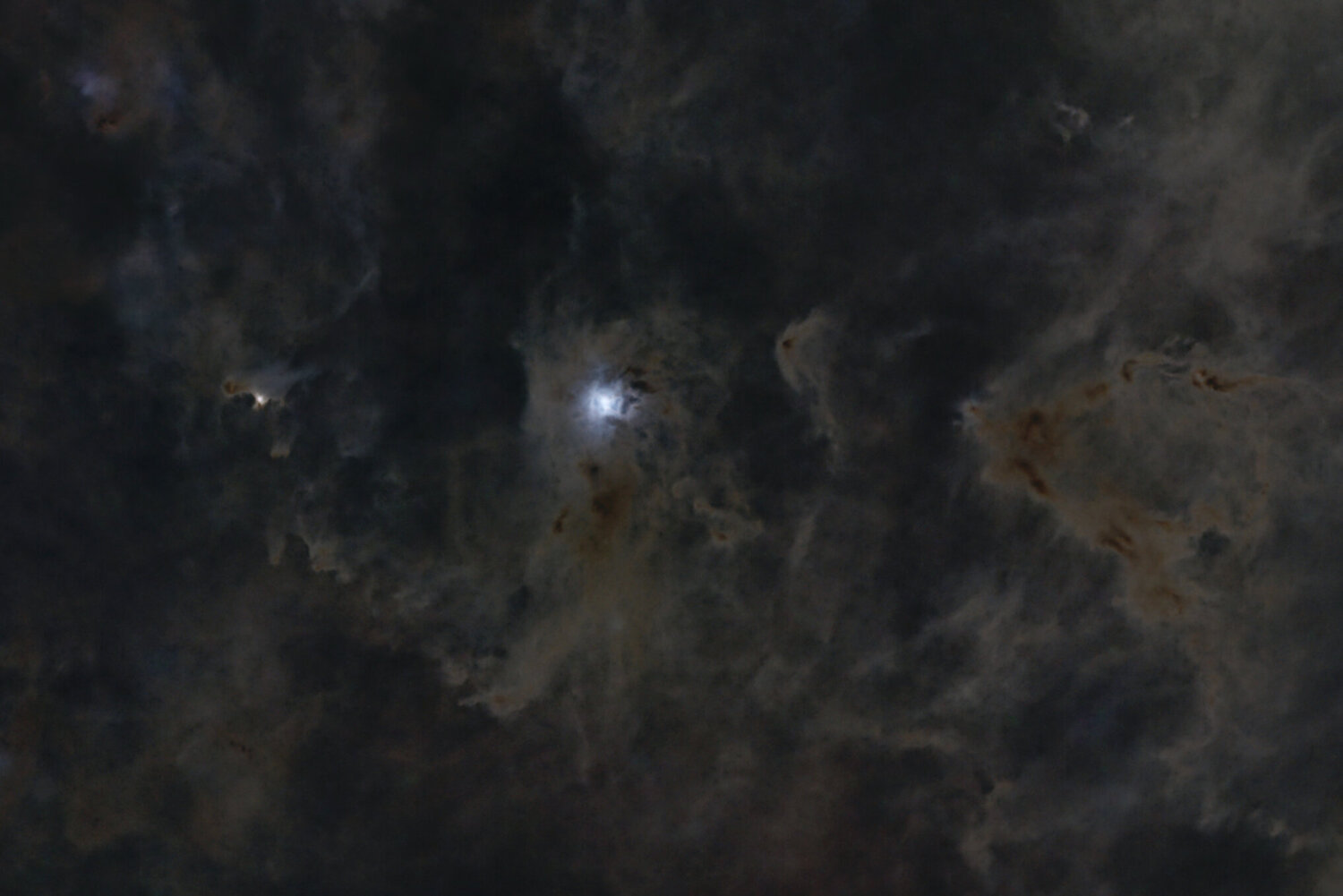

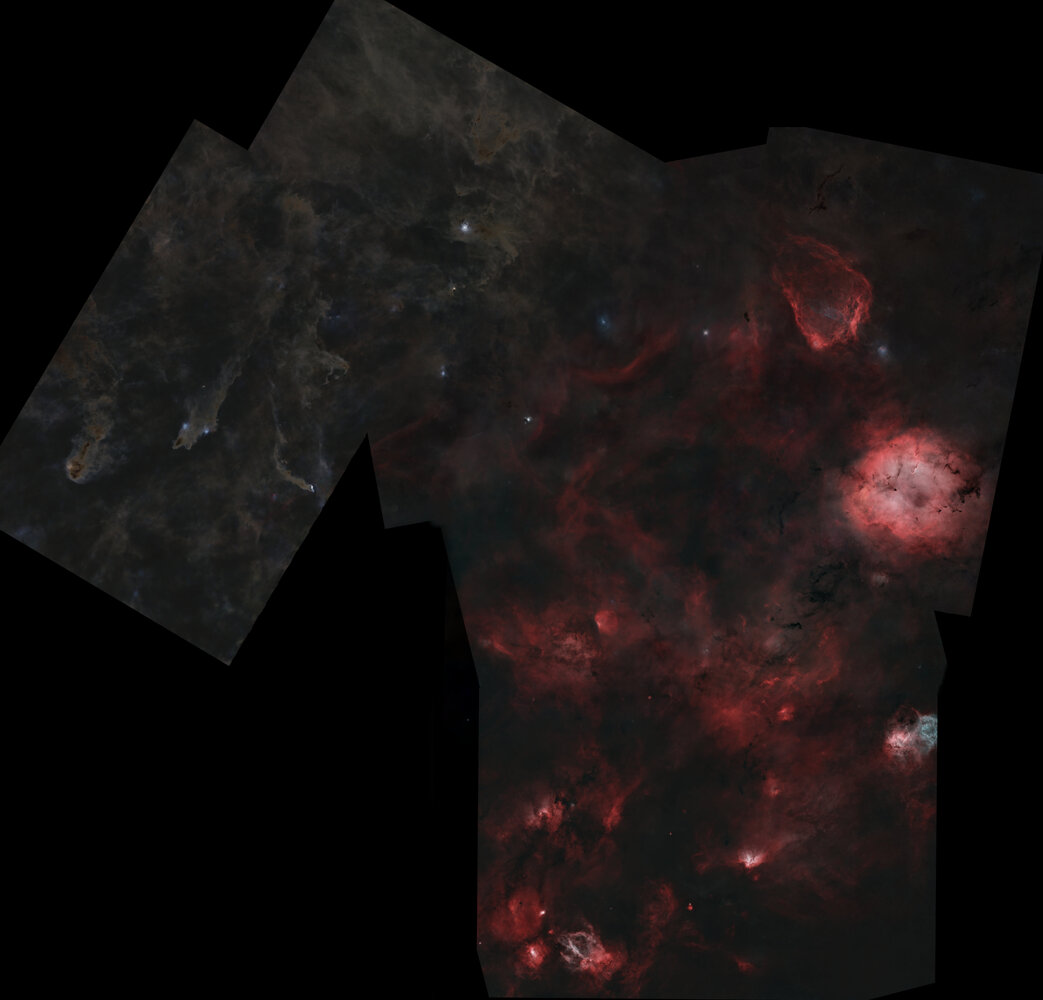

Cycle de Céphée - Tome 2 UN DOMAINE TOURMENTÉ (Mosaïque FSQ106 - ASI6200) Si vous n'avez pas lu les précédents chapitres, voici les liens vers le début de ce récit : Chapt : 1 et 2 Chapt : 3 et 4 CHAPITRE 5 : CHAOS ET HARMONIE Le spectacle qu’offrait cette vue large du domaine éveillait autant d’angoisse que d’apaisement. La sérénité et le tourment s’entremêlaient sur ces terres, comme s’ils coexistaient depuis toujours, dépendant l’un de l’autre. Il était maintenant aisé de comprendre la quiétude de l’Œil de Cephée, lui qui voyait tout, était en mesure de comprendre, ce qui deviendrait bientôt pour nous une évidence. Ce paysage était régit par Le Chaos et L’Harmonie. L’Oeil demeurait indiffèrent devant la menace de cette Grande Vague, il savait que lorsqu’elle arriverait, ils échangeraient leurs tourments et leurs sérénités, dans la danse orchestrée par la houle. A toute échelle de temps et d’espace, le Chaos et l’Harmonie cimentaient cet univers ondoyant. Les Fantômes, volaient comme des vagues à travers d’autres vagues, Ghyubuldagian lui-même était un monde de flots niché sur une grande marée sombre. Elles étaient présentes partout, tout le temps, dans une infinie fractale, nous réalisions alors la réalité. Tous ce monde nichait probablement lui aussi sur la crête d’une Vague encore plus grande, qu’il nous était impossible d’imaginer… CLIQUER SUR L'IMAGE POUR ACCEDER A LA FULL : Afin de mieux rendre compte des proportions des objets dans leur environnement, voici un rappel des crops correspondants aux précédents chapitres : 1- VDB141 et CB230 2 - Gyulbudaghian et HH-215 3- LBN 468 4 - NGC7023 EPILOGUE Revenons à des sujet plus terre à terre après ce long voyage, voici les détails techniques de cette mosaïque. Il s’agit d’une composition de 3 panneaux, couvrant un champ de 7° par 3.9°. L’échantillonnage résultant est de 0.91 arc/sec pour une image de 360 Mpxl (j’ai à nouveau été bridé par le format tiff et son poids de fichier maximal). Les acquisitions ont été réalisées en itinérance, principalement à Valdrome, en Seine et Marne (sous un bon ciel pour la région parisienne), mais aussi en Espagne durant un séjour entre astro-copains. Matériel : AP Mach1 - FSQ106 Edx4 – Camera ASI 6200MM - Filtres Astrodon LRVB Temps de poses : 13h de luminance et 1h par couche couleur par panneau, soit un total de 48h environ, réparties sur 11 nuits. Traitement effectué sur : Pixinsight, AstroPixelProcessor, et Photoshop Encore un grand merci pour votre lecture, Et à bientôt pour de nouvelles aventures ^^. Malik27 points

-

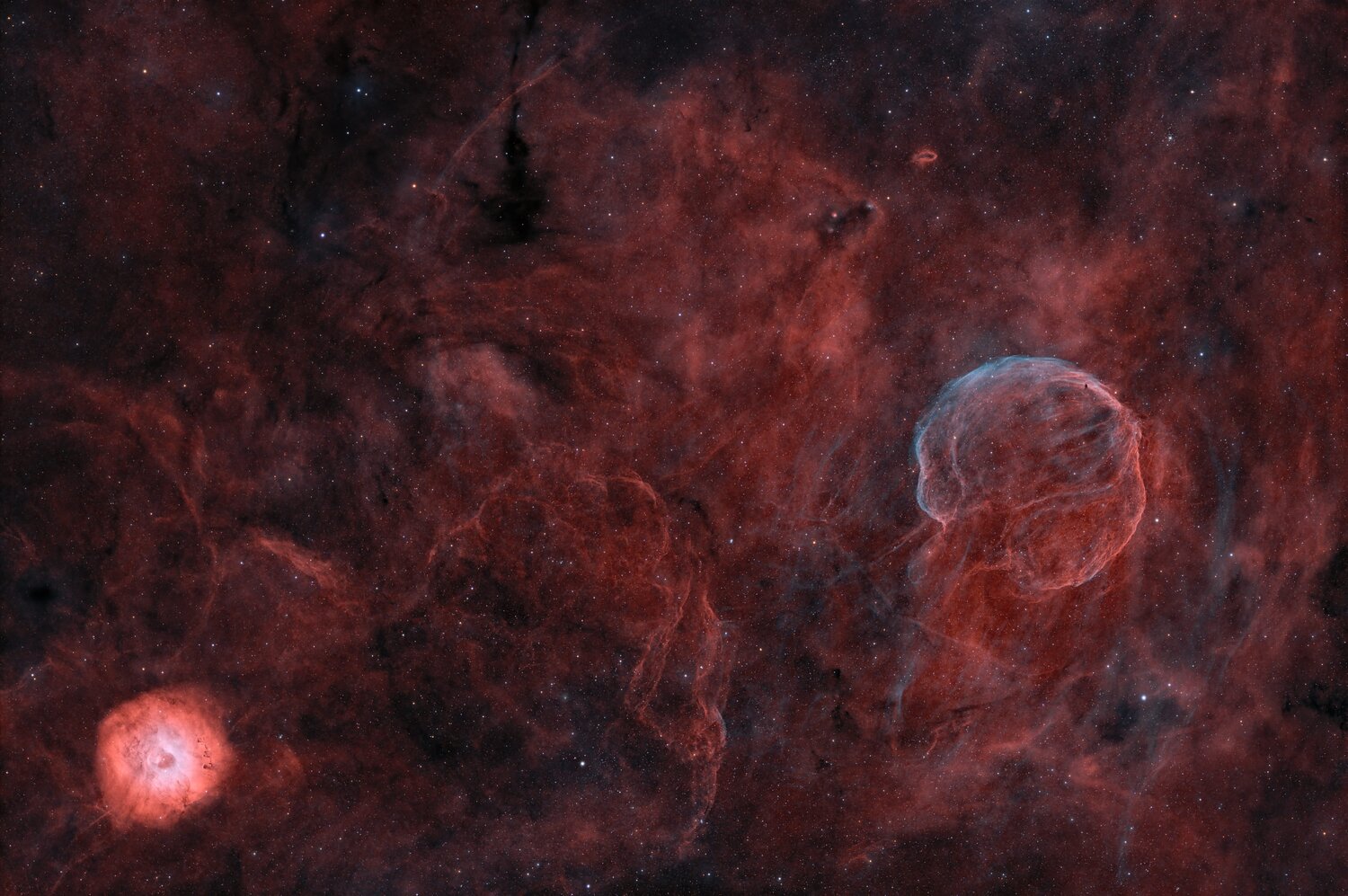

Bonjour tout le monde, nous sommes fiers de vous présenter notre premier projet de groupe. Nous avons pris du temps à réfléchir sur la cible, finalement le choix est tombé sur WR134, une belle nébuleuse étendue dans le Cygne Je vous mets la full ici et les explications sur Astrobin : https://www.astrobin.com/d8onv3/ J'espère que l'image vous plaira ! Axel26 points

-

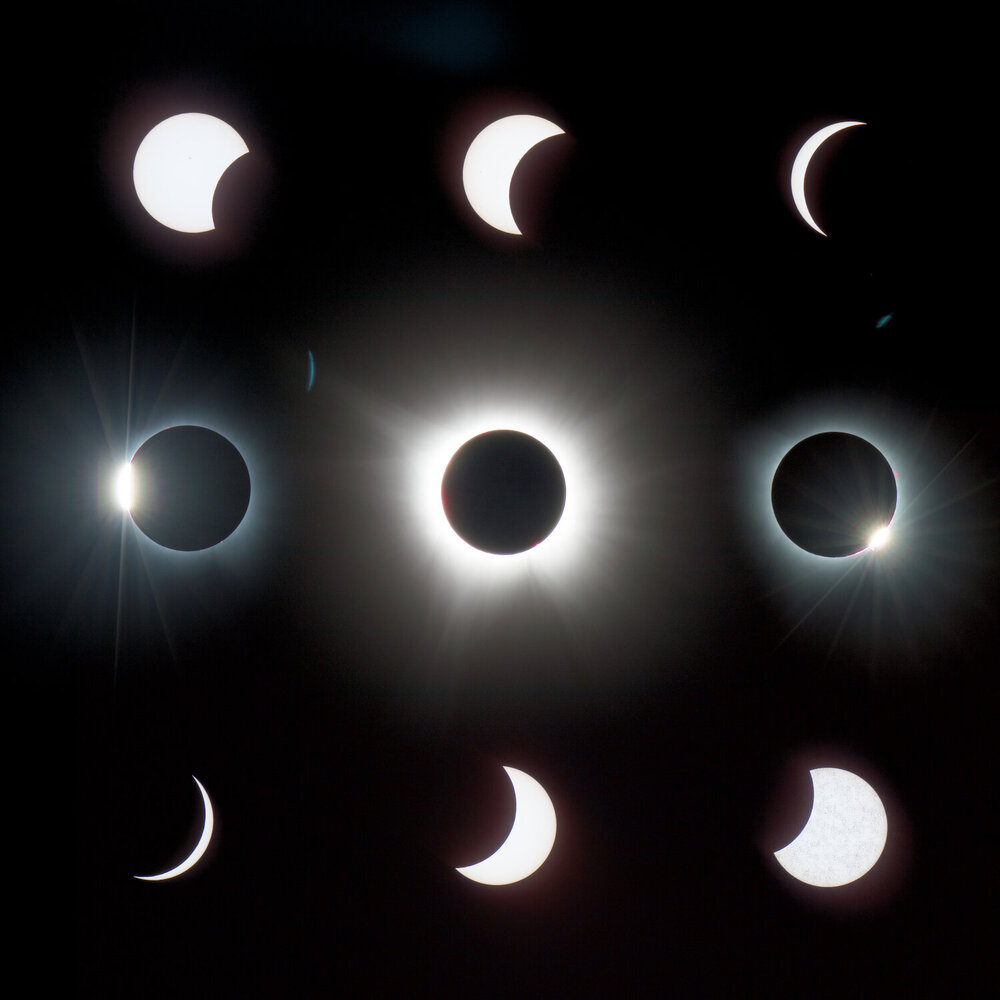

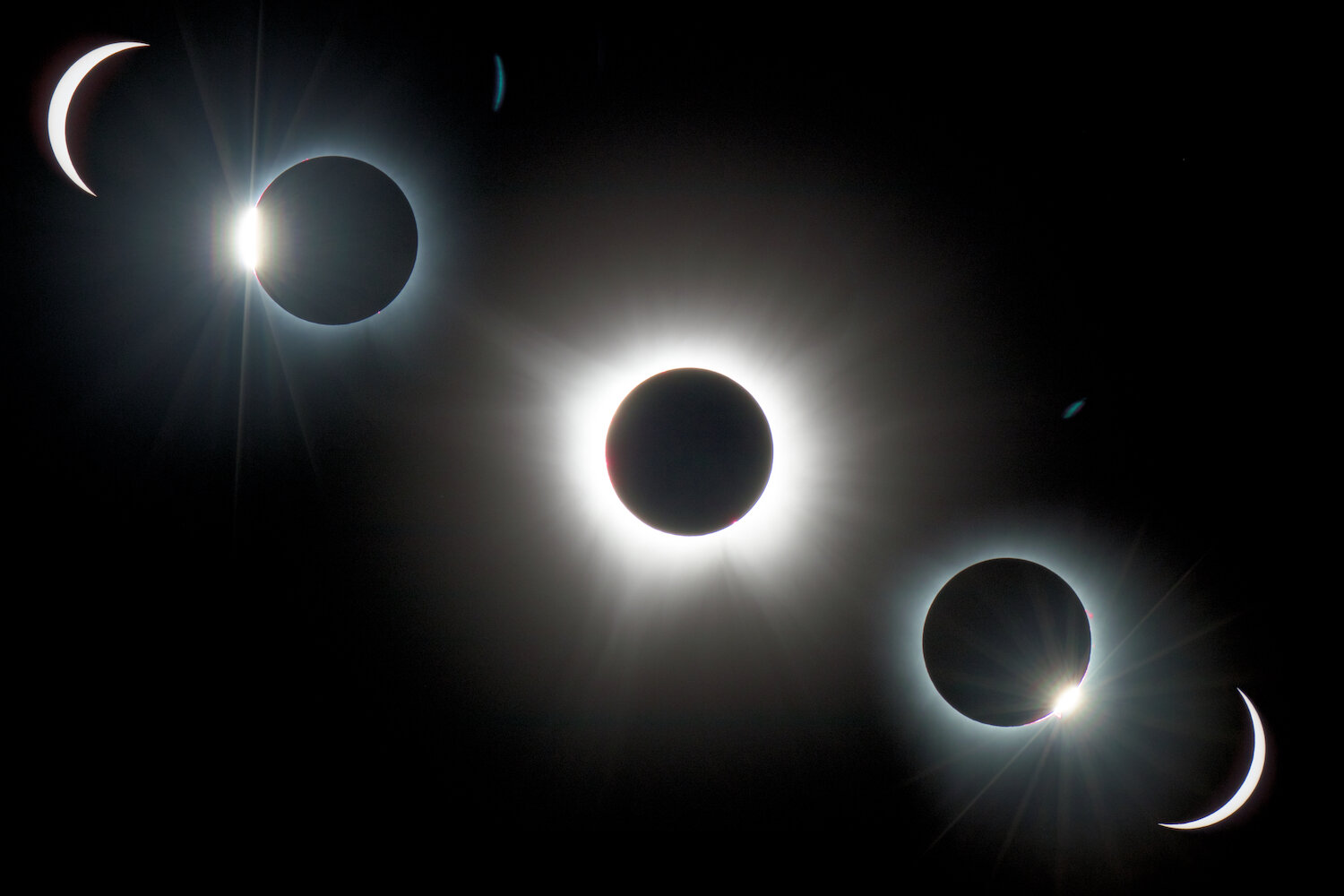

Bonjour, Pour faire dans l'originalité en ce jour d'éclipse solaire totale, je viens ici vous poster quelques photographies Après un vol Paris-Houston, j'avais prévu (plan A) de me rendre a Uvalde à environ 500km à l'ouest de Houston. Au vu de la météo au Texas, le plan A a été abandonné et un plan B trouvé à l'arrache par un copain du club, à savoir Conway dans l'Arkansas, à 700 km de Houston Après un long trajet de nuit et en commençant la journée avec un gros deficit de sommeil, la meteo sur Conway est bonne, un léger voile de haute altitude, qui s'est montré très discret, se dissipant un peu avant la totalité. Le matériel: APN Canon 80D, objectif 70-300 utilisé à 300mm, filtre astro solar pour les phases partielles, suivi motorisé avec une StarAdventurer sur trépied photo léger. En vrac, sans traitement (autre que la conversion RAW vers JPEG et la reduction de 600x4000 à 1500x1000 pour réduire le poids des images) Vous noterez un gros lens flare (arc bleuté) sur certaines photos EDIT: ajout des informations sur l'heure de prise de vue et sur les paramètres d'exposition EDIT: ajout en fin de post de 3 nouvelles photos dont une avec détails sur les éruptions EDIT 2: ajout d'une animation video en fin de post EDIT 3: 20/04/2024: ajout de montages avec les différentes étapes de l'éclipse en fin de post UTC 18:50:56 ISO100, f/16, 1/100s UTC 18:51:04 ISO100, f/11, 1/25s UTC 18:51:05 ISO100, f/16, 1/400s UTC 18:51:08 ISO 100, f/8, 1/1600s UTC 18:51:28 ISO400, f/16, 1/2s UTC 18:53:10 ISO100, f/8, 1/15s UTC 18:54:40 ISO100, f/16, 1/4s UTC 18:54:44 ISO100, f16, 1/250s UTC 18:55:07 ISO100, f/16, 1/100s Une dernière photo, avec traitement, composition HDR de 6 poses allant de 1/250s à 1/2s Il y en a d'autres, mais cela attendra mon retour en France, maintenant les vacances commencent, je vais pouvoir rattraper le sommeil en retard... EDIT: ajout de 3 nouvelles photos dont une avec détails sur les éruptions UTC 18:51:01 ISO100, f/16, 1/200s @roger15 désolé pour le premier diamant, je n'ai pas mieux que celle ci dessous, il aurait fallu en prendre une autre (avec la même exposition) juste après, sauf que celles que j'ai prises après je visais les grains de Baily... UTC 18:54:58 ISO100, f8, 1/1000s crop de l'image ci dessus pour le détail des protubérances EDIT2: ajout d'une petite animation format GIF Attention: les proportions des durées de chaque phase ne sont pas respectées: - Ici on a 50 images pour chacune des phases partielles croissantes et décroissantes, et 25 images pour la totalité (donc la totalité semble faire 20% de la durée de l'animation). - Dans la réalité, chacune des phase partielle durait plus d'une heure et la phase de totalité seulement 3min56sec sur mon lieu d'observation (donc pas du tout 20% de l'observation totale) La video est un peu grosse, désolé pour ceux qui ont un faible débit internet. EDIT 3: quelques montages Bon ciel a tous, cordialement, Stéphane26 points

-

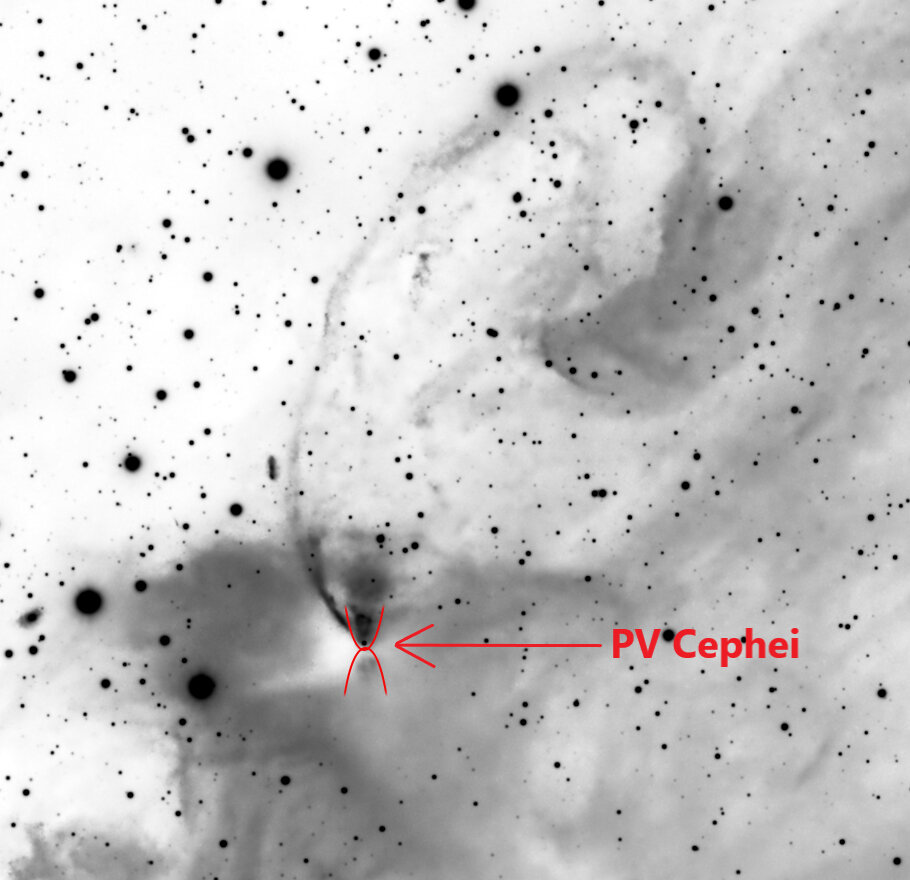

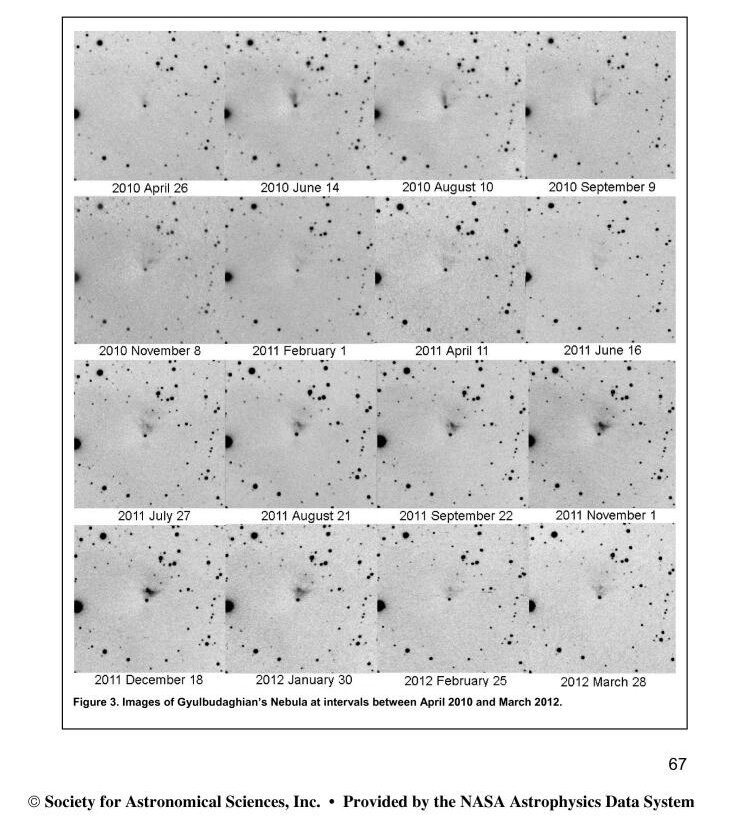

Cycle de Céphée - Tome 2 UN DOMAINE TOURMENTÉ (Mosaïque FSQ106 - ASI6200) Il y a de cela deux ans, Céphée m'ouvrait les portes de son royaume, me laissant capturer ses trésors, que je vous présentais dans : Les Joyaux de Céphée À l'époque, je n’imaginais pas que cette première mosaïque serait le point de départ d'une si longue quête. Aujourd'hui, elle constitue le premier volet d'un cycle que j’ai poursuivis dès la saison suivante. Aussi j’ai pensé que le thème du roman de science-fiction serait une judicieuse manière de relier ces images. Alors comme pour tout bon roman, j’ai façonné la présentation de cette image comme un récit, que je vous invite à explorer en cinq chapitres, au cours desquels l'énigme et l'émerveillement se dévoileront peu à peu… PROLOGUE Après nous avoir permis d'admirer ses Joyaux, Céphée nous convie, pour cette suite, à une excursion au cœur d'une contrée de son vaste domaine. Deux ans de périple le long de son bras, nous ont menés dans une région traversée par la Voie lactée, obscure et angoissante. Elle est peuplée d'objets qui semblent osciller perpétuellement entre ombre et lumière, créant une atmosphère pesante et oppressante. Ce second volet du récit se déroule dans un paysage brumeux et tourmenté que j'ai tenté d'illuminer à travers mon instrument, révélant des secrets qui, une fois dévoilés, pourraient nous hanter pour l'éternité. CHAPITRE 1 : PREMIERE RENCONTRE Nos premiers pas nous amènent à la rencontre d’une horde spectrale, menée par une figure que tout le monde connaît sous le nom du Fantôme de Céphée. Bien que souvent évoqué seul, il est aisé d'apercevoir à travers la brume, le cortège qui erre en ces terres. Les sillages laissés par cette lugubre troupe nous laissent presque deviner leur progression, une poursuite cosmique dans un chaos marécageux. Leurs trainées semblent chuchoter d'anciens secrets, tandis que les étoiles elles-mêmes feignent de se cacher, craignant de révéler les mystères qui se jouent ici... CHRONIQUES DU SAVOIR Globule Blanc Les Globules de Bok sont ces nombreuses petites taches noires que l’on peut observer dans les grands complexes nébuleux. Constitués de gaz et de poussière, leur densité élevée leur confère une teinte tres sombre et opaque, créant un contraste qui leur donne souvent l’air de flotter dans leur environnement. Ces objets sont des régions de formation stellaire, dans lesquelles naissent les protoétoiles. Celui qui nous intéresse dans cette région se cache dans la partie haute du Fantôme, au-dessus de VDB-141, une zone lumineuse de quelques secondes d’arc de diamètre. Catalogué CB230 (Clemens & Barvainis catalog of Bok globules, 1988), ce globule a fait l’objet d’études approfondies, dont l’enquête s'est notamment penchée sur la protoétoile CB230-A qu’il abrite, ainsi que sur le jet de Fe II qui lui est associé. L’objectif de ces études était de mieux comprendre les interactions entre les étoiles naissantes et leur milieu environnant. De par son stade d’évolution, et considérée comme un Jeune Objet Stellaire (YSO), cette protoétoile de faible masse en accrétion, émet dans l’infrarouge proche et moyen. Les relevés laissent également entrevoir la possibilité que deux noyaux tres proches (CB230-B1,B2) pourraient constituer un système triple avec la protoétoile principale CB230-A. Voici quelques figures de cette région relevée à travers le Telescopio Nazionale Galileo de 3.58 mètres à La Palma, capturées par le spectromètre NICS. Résultats des observations TNG/NICS de CB230 de l’émission H2 et [Fe II] (incluant l’émission continue) : Au centre, un zoom sur les objets détectés dans H2 au cœur de CB230, les contours permettent de mieux souligner l’émission la plus intense. La protoétoile est indiquée par A. À gauche, un gros plan du plus petit objet d'émission, qui contient clairement deux sources (B1 et B2). Le panneau de droite montre l'émission [Fe II] profilée (incluant toujours le continuum). Une nette différence est observée dans l'émission diffuse juste au nord de la protoétoile, par rapport à l'image H2 (panneau central) ; c'est la signature d'un jet. Un gros plan sur cette dernière figure, la soustraction du continuum permet de mettre en évidence les jets et les nœuds k1 et k2 dans CB230. CHAPITRE 2 : HARO SUR LE MARAIS Gyulbudaghian ! Voici le nom par lequel cet objet se présente à nous, nous souhaitant la bienvenue sur ces terres, et exhibant fièrement sa robe luminescente. Plus tard, nous découvrirons sa véritable nature, qu'il dissimule sous cette enveloppe fascinante en forme de boucle laiteuse. Il semble manifestement ravi de notre présence, nous indiquant la chance que nous avons de pouvoir le contempler. Il admet avoir croisé occasionnellement des visiteurs, mais il semble que c'est la première fois qu'il accueille quelqu'un durant une période si brillante. Apres nous avoir compté sa vie, à l’évidence tout aussi tourmentée que les étendues marécageuses qui l'entourent, il prit soudain un ton plus grave pour nous mettre en garde, nous exhortant à prendre nos distances pour mieux prendre conscience de la menace qui se profile dans la région. Gyulbudaghian, en faisait partie, mais il se trouvait impuissant face à cette réalité. Il y était lié par un destin inéluctable, et ne pouvait qu’observer l'inexorable avancée de cette menace, déferlant tranquillement à travers l'infini de l'espace. CHRONIQUES DU SAVOIR HH pour Herbig Haro La nébuleuse découverte par l’astronome Armen Gyulbudaghian est la partie lumineuse de forme triangulaire, au centre de l’image, d’où la boucle de matière semble jaillir. On lui associe l’étoile PV Cephei et l’objet de Herbig Haro HH-215. Les objets de herbig Haro, sont des émissions de gaz et de poussières se produisant lorsque de jeunes étoiles, éjectent de la matière à grande vitesse. Ils se forment lorsque ces jets de matière rentrent en collision avec le gaz et la poussière environnants. Ces régions de choc émettent de la lumière visible, de l'infrarouge et d'autres longueurs d'onde du spectre. Sur cette image nous pouvons distinguer l’etoile PV Cephei ainsi que les deux jets bipolaires caractéristiques des objets de Herbig Haro, On remarque que le jet nord, celui se dirigeant dans le sens de la boucle, est bien brillant, tandis que le jet sud, est obscurci par une nébuleuse sombre, lui donnant ainsi une apparence moins lumineuse. Cependant, la caractéristique la plus remarquable de cette nébuleuse est ailleurs. Gyulbudaghian et son objet de Herbig Haro, se distinguent par leur évolution dans une échelle de temps inhabituelle, pour les observateurs du ciel profond. Leur luminosité peut changer sur une période de plusieurs mois. Par conséquent, selon le moment ou les astronomes observent cette fascinante nébuleuse, ils peuvent la percevoir tres brillante ou quasiment insaisissable ! Pour illustrer cette particularité, voici une planche d’images de cet objet prises sur une période de plusieurs mois, puis pour finir une animation réalisée par Chris Deforeit, retraçant son évolution sur 22 ans. GYULBUDAGHIAN.mp4 C'est ici que ces deux premiers chapitres prennent fin, en espérant qu'ils vous ont plu, merci pour votre lecture ! La suite du récit ici pour les chapitre 3 et 4 : Malik26 points

-

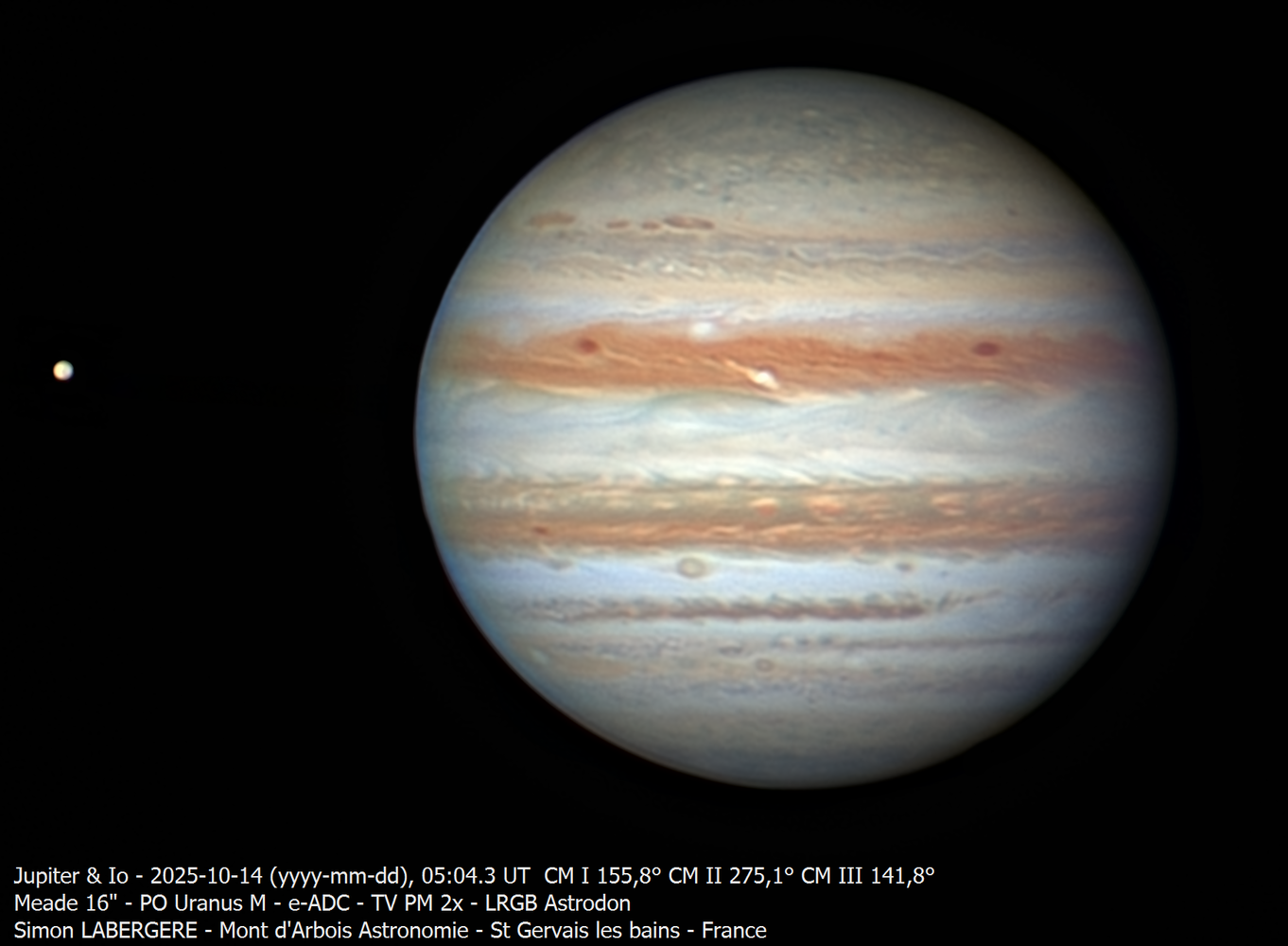

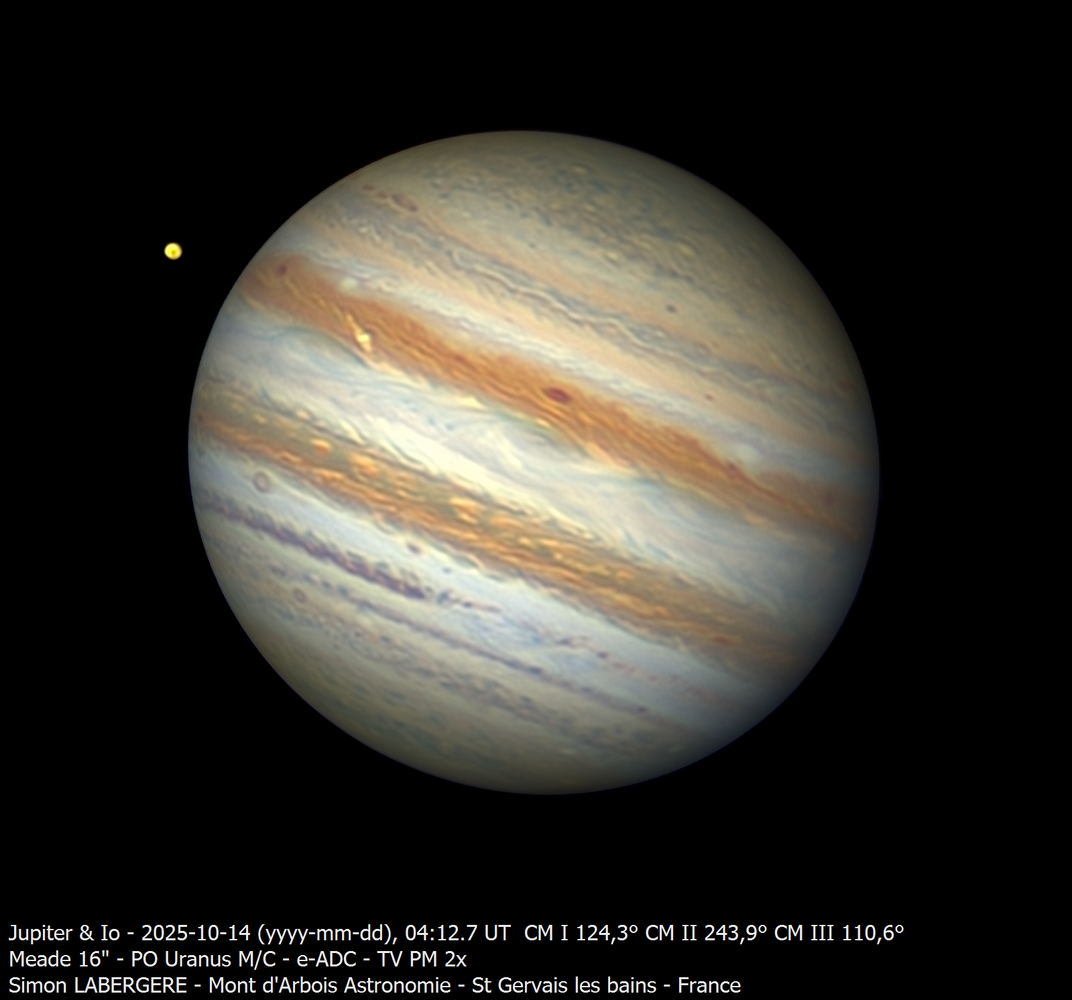

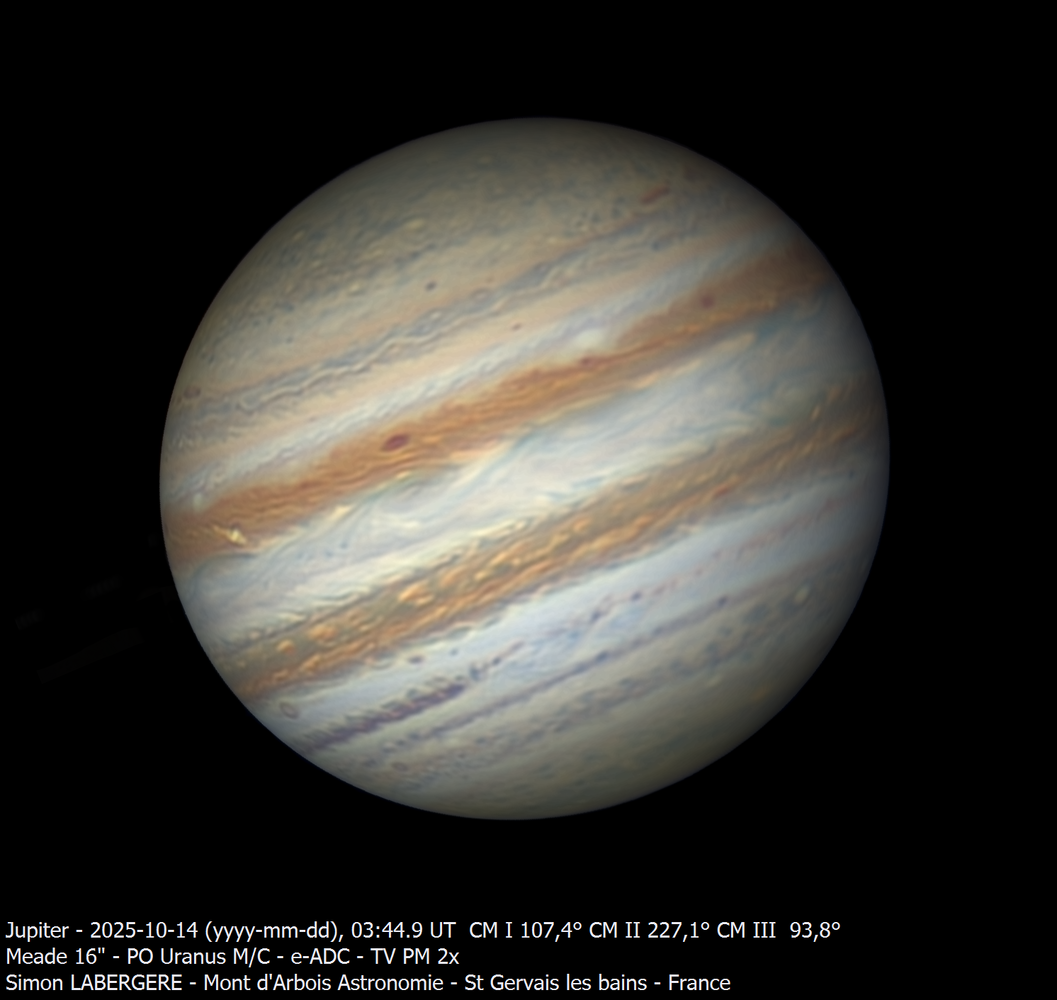

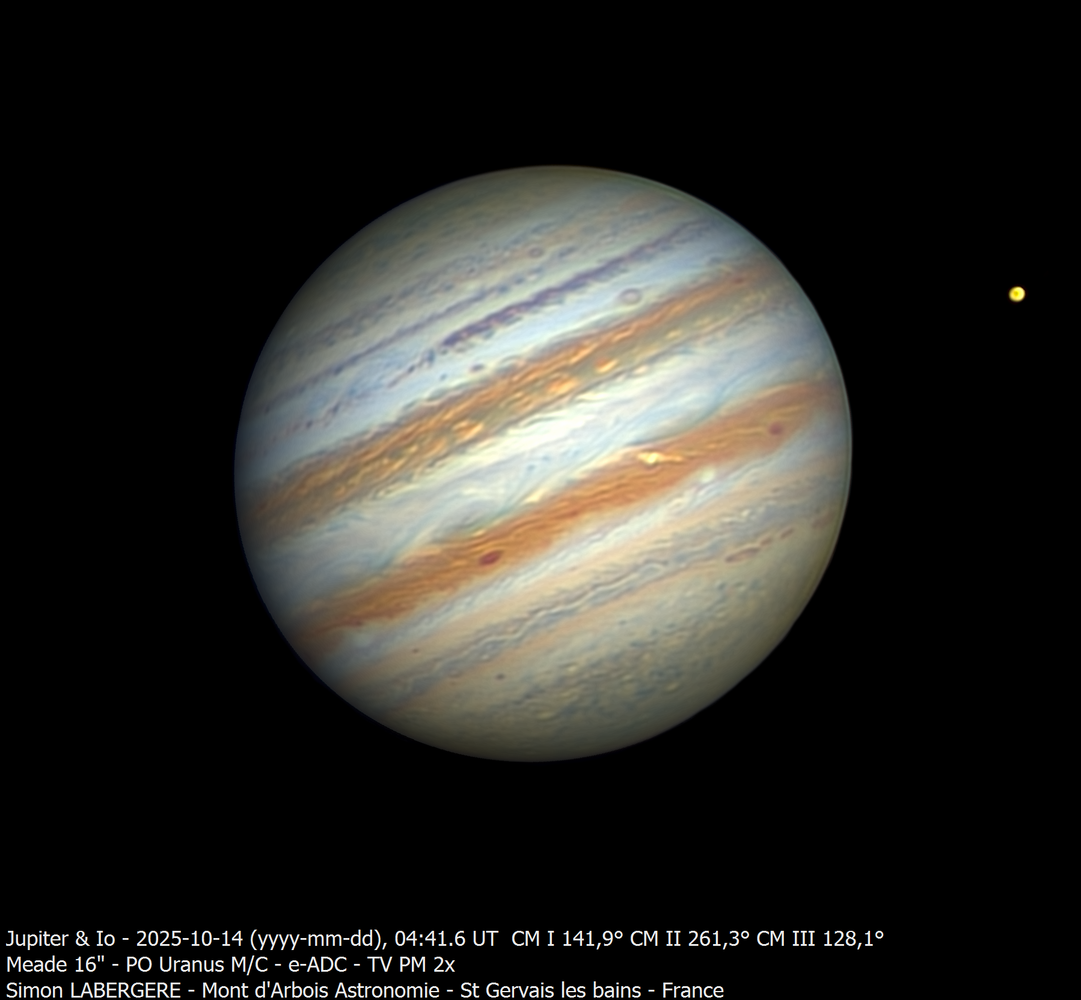

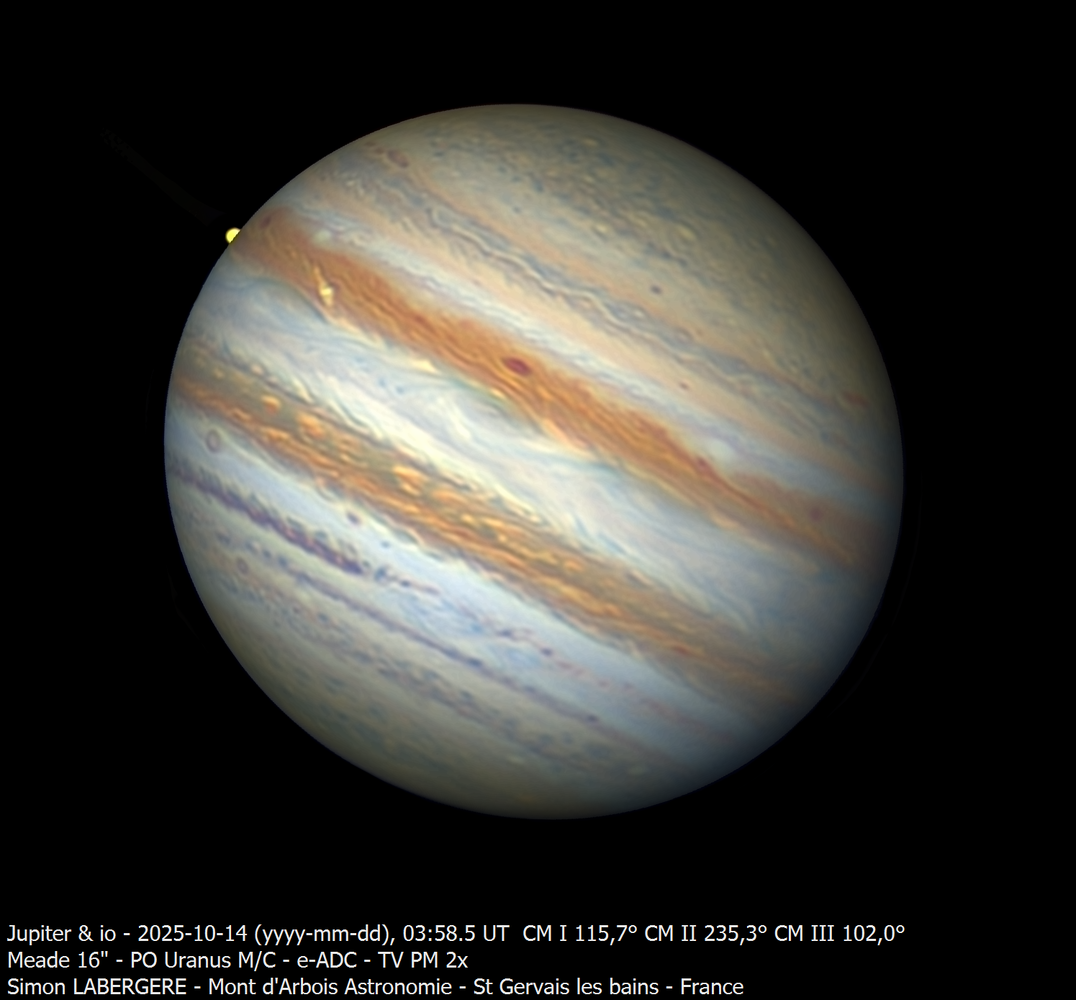

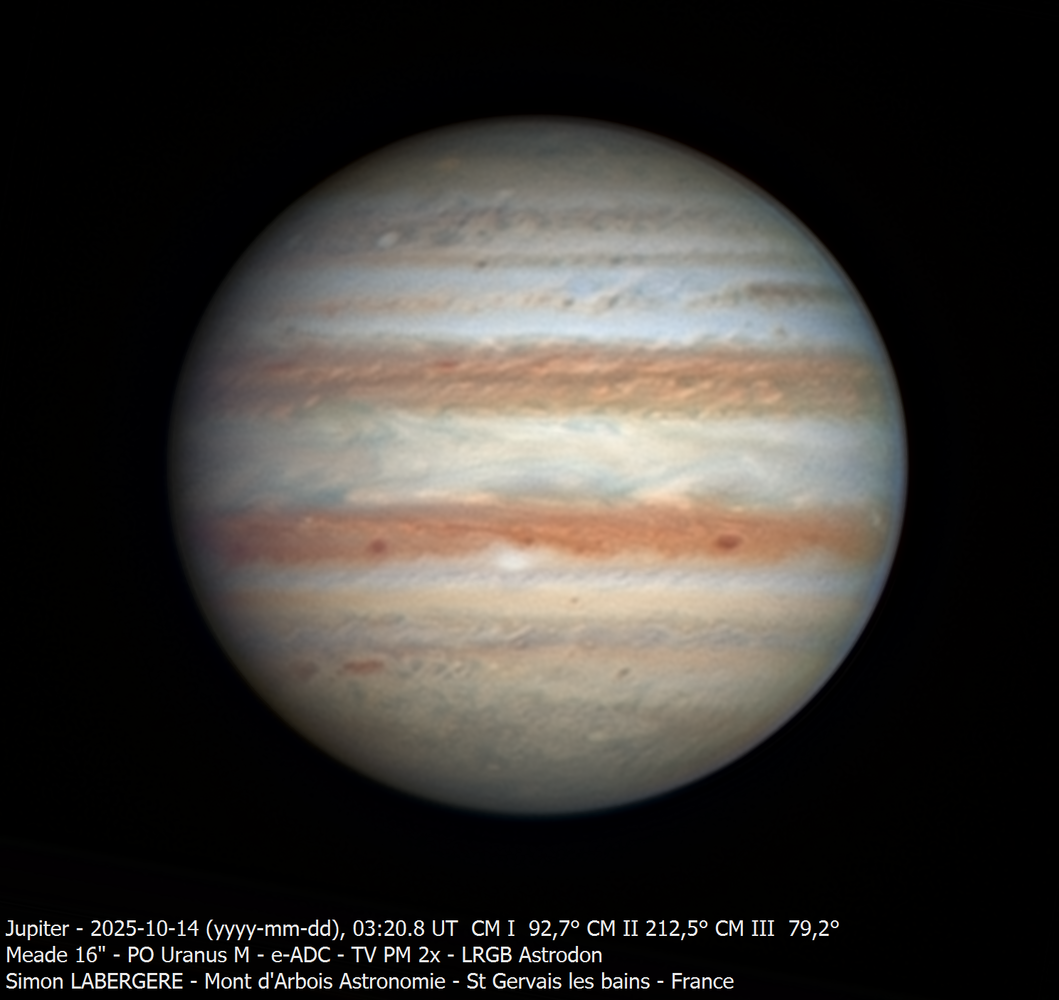

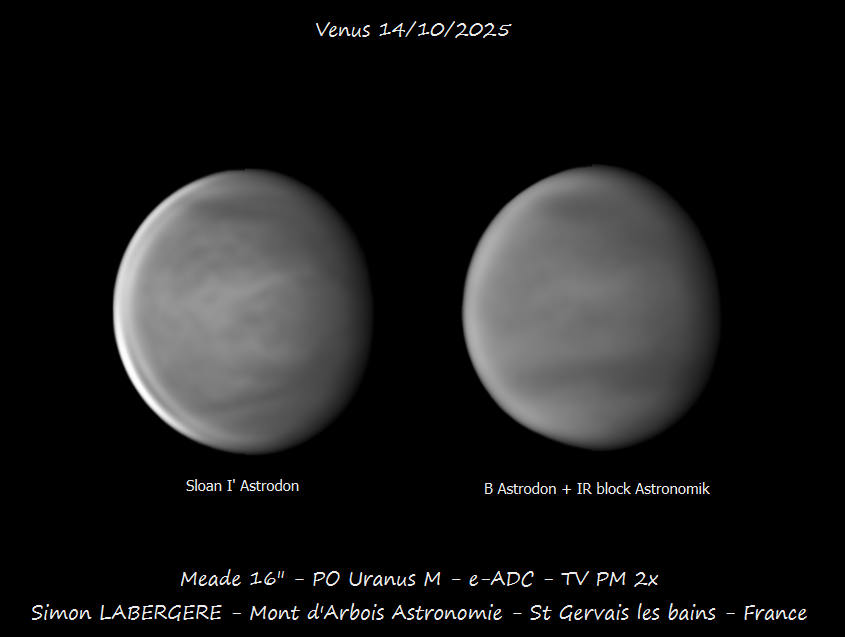

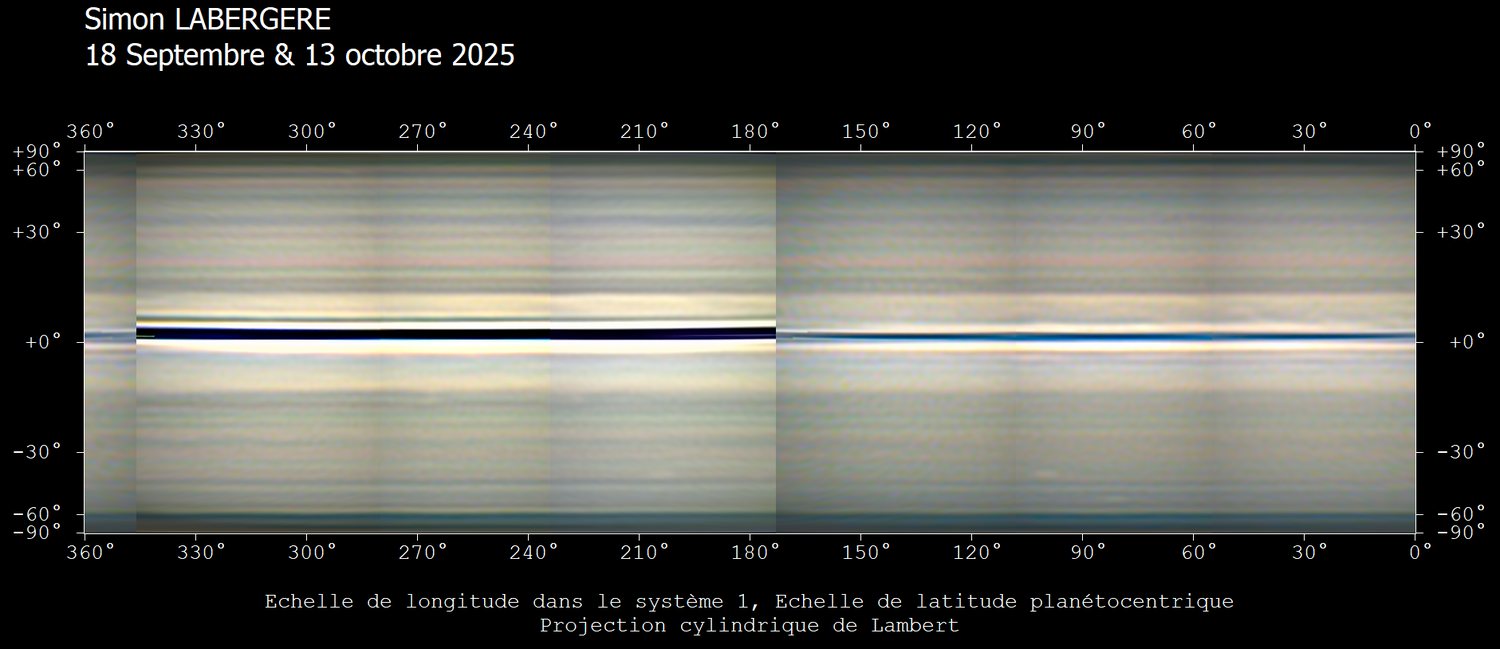

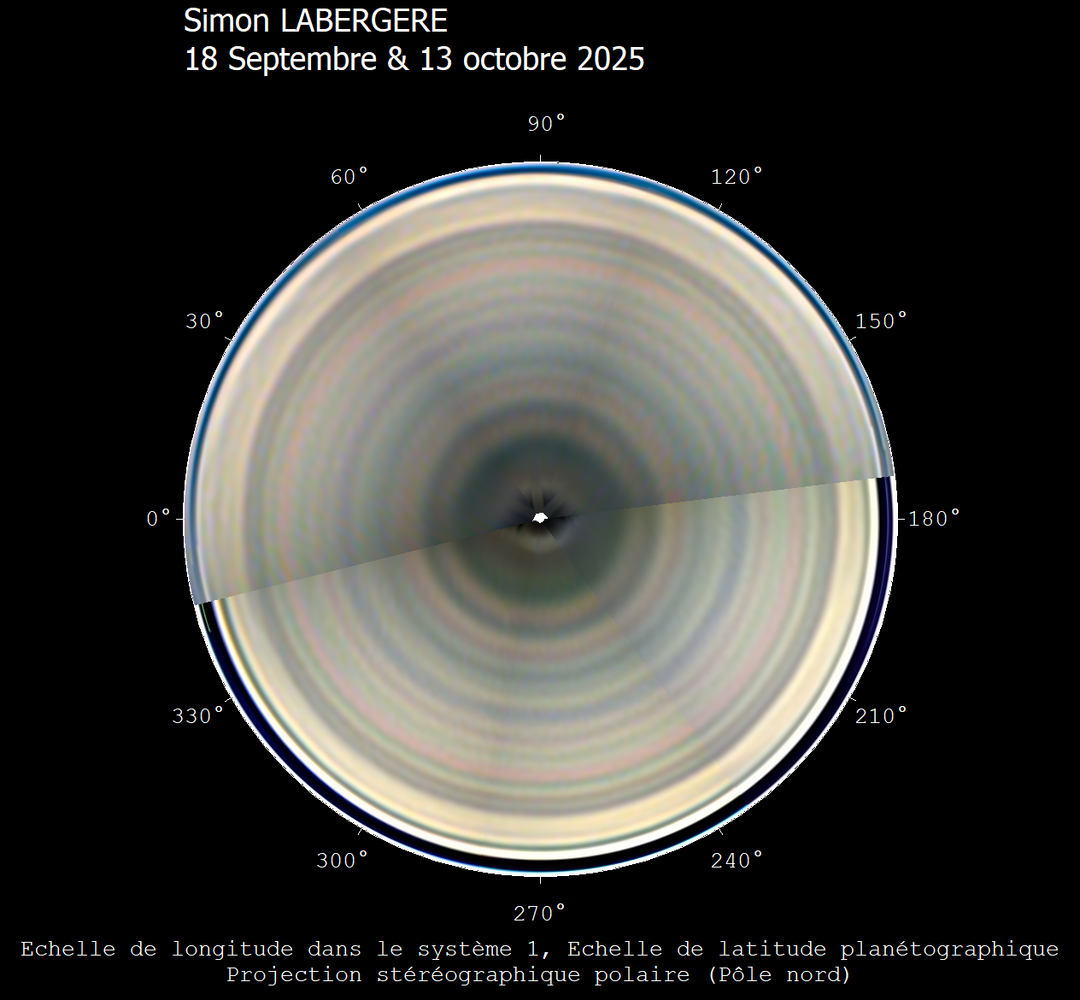

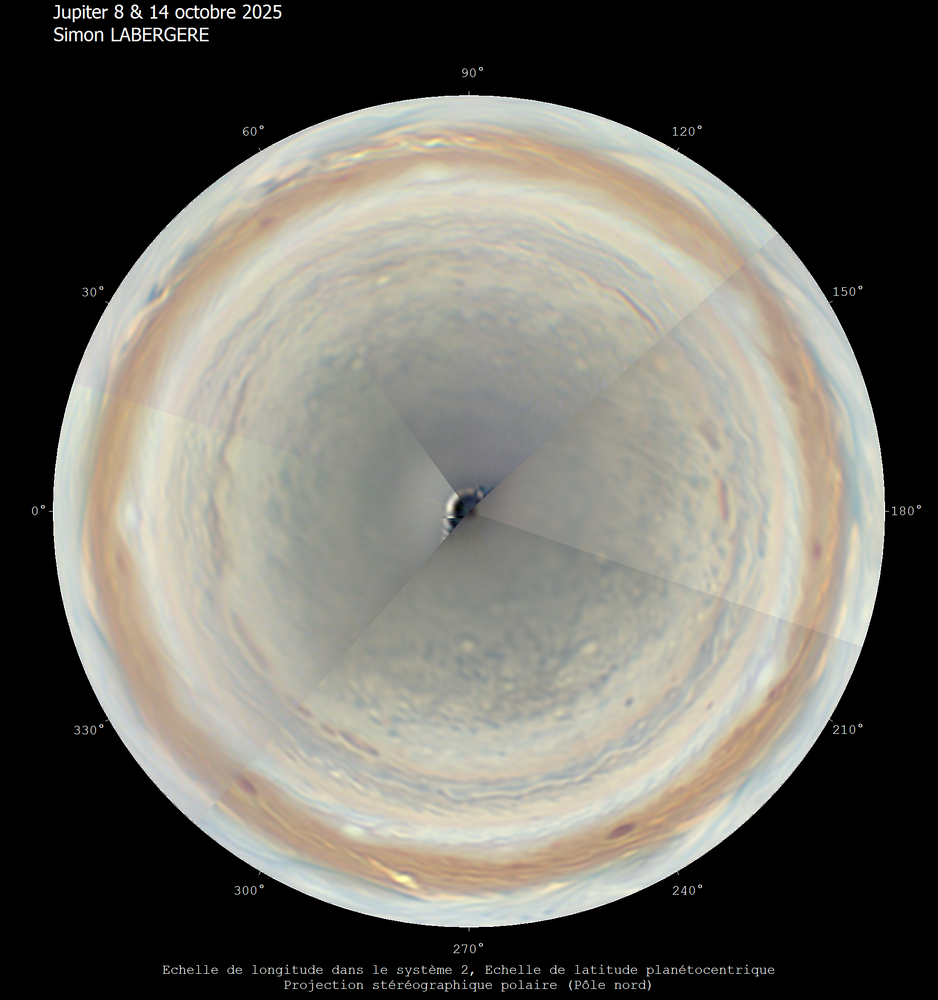

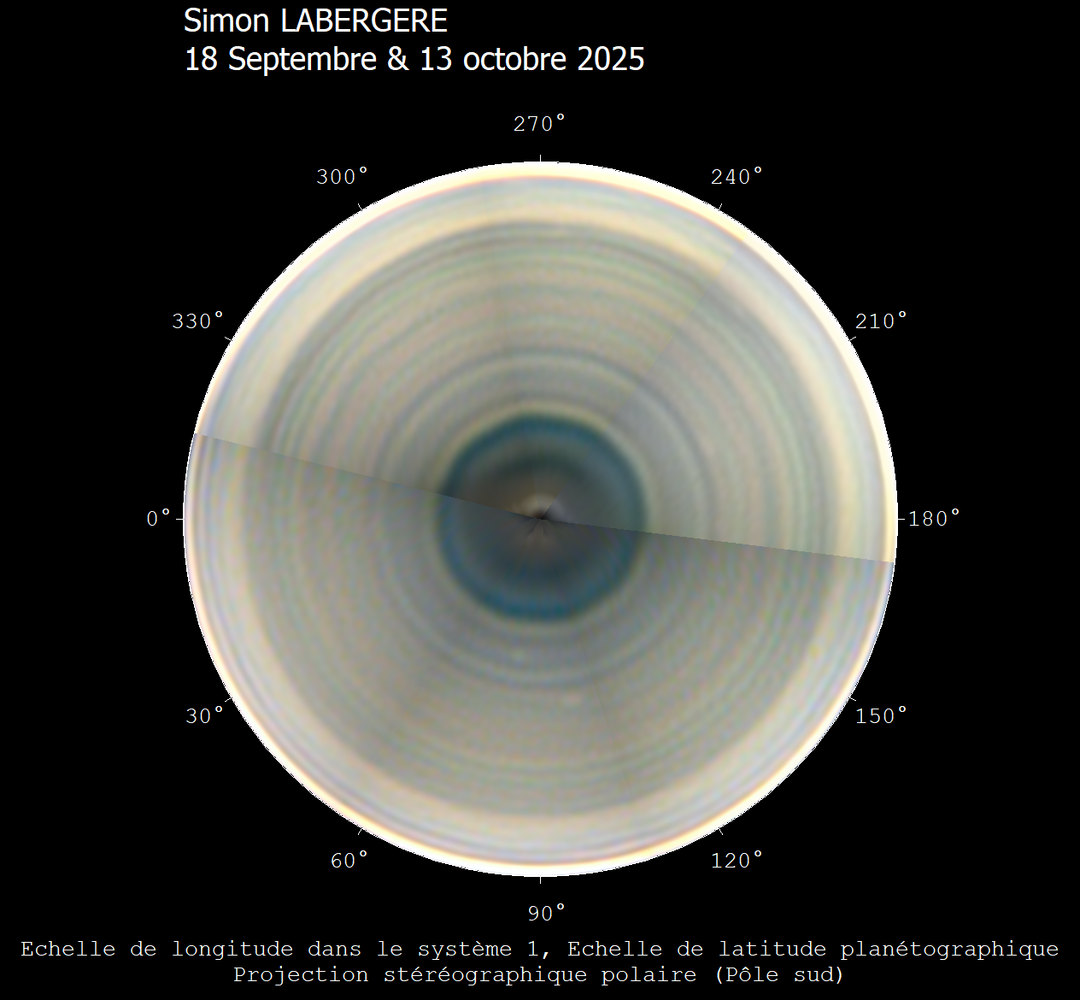

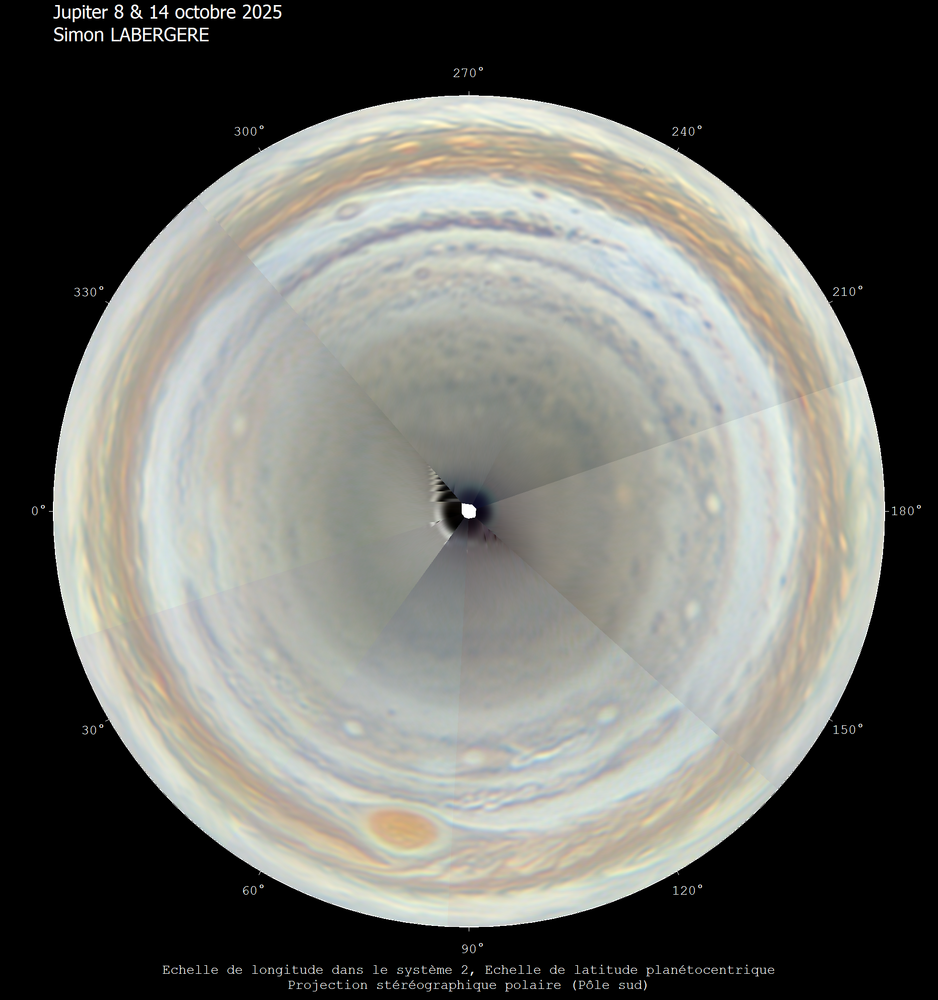

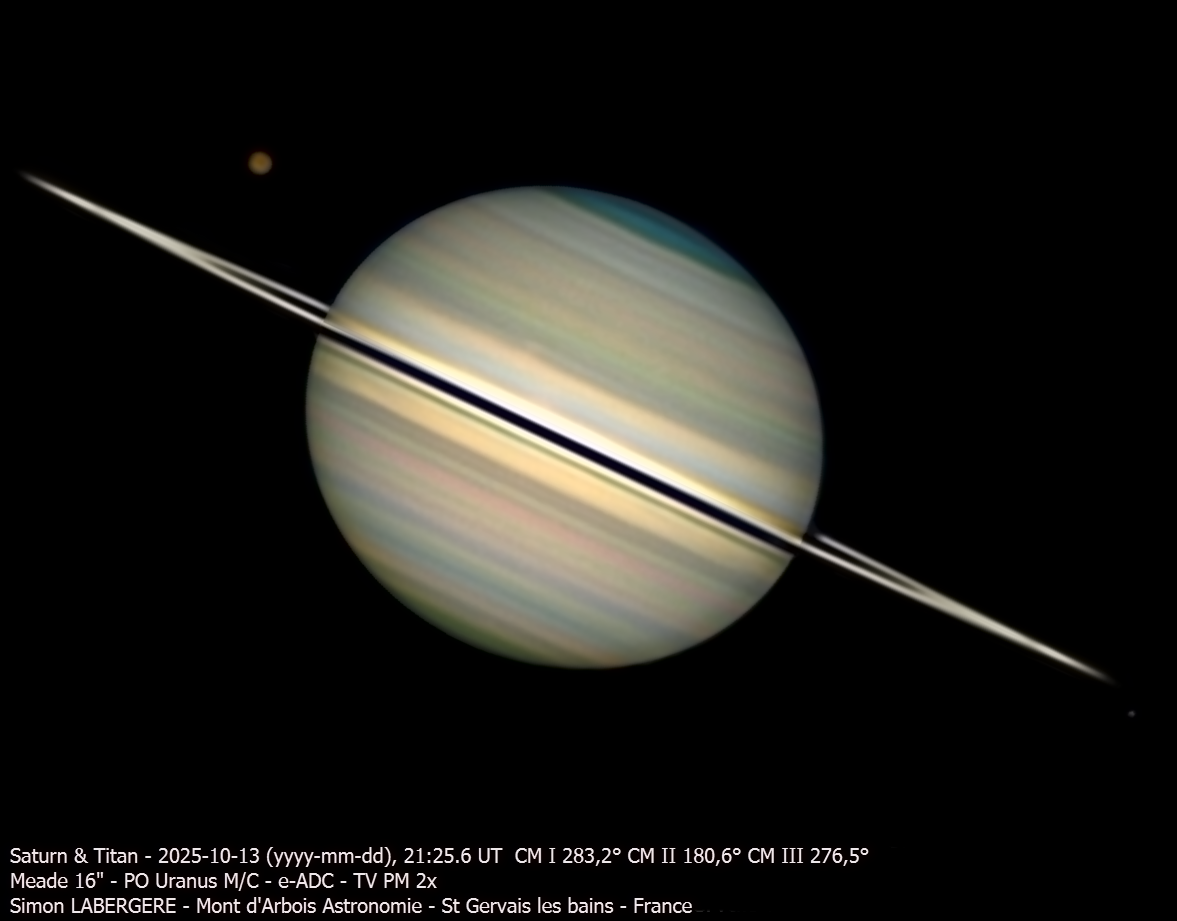

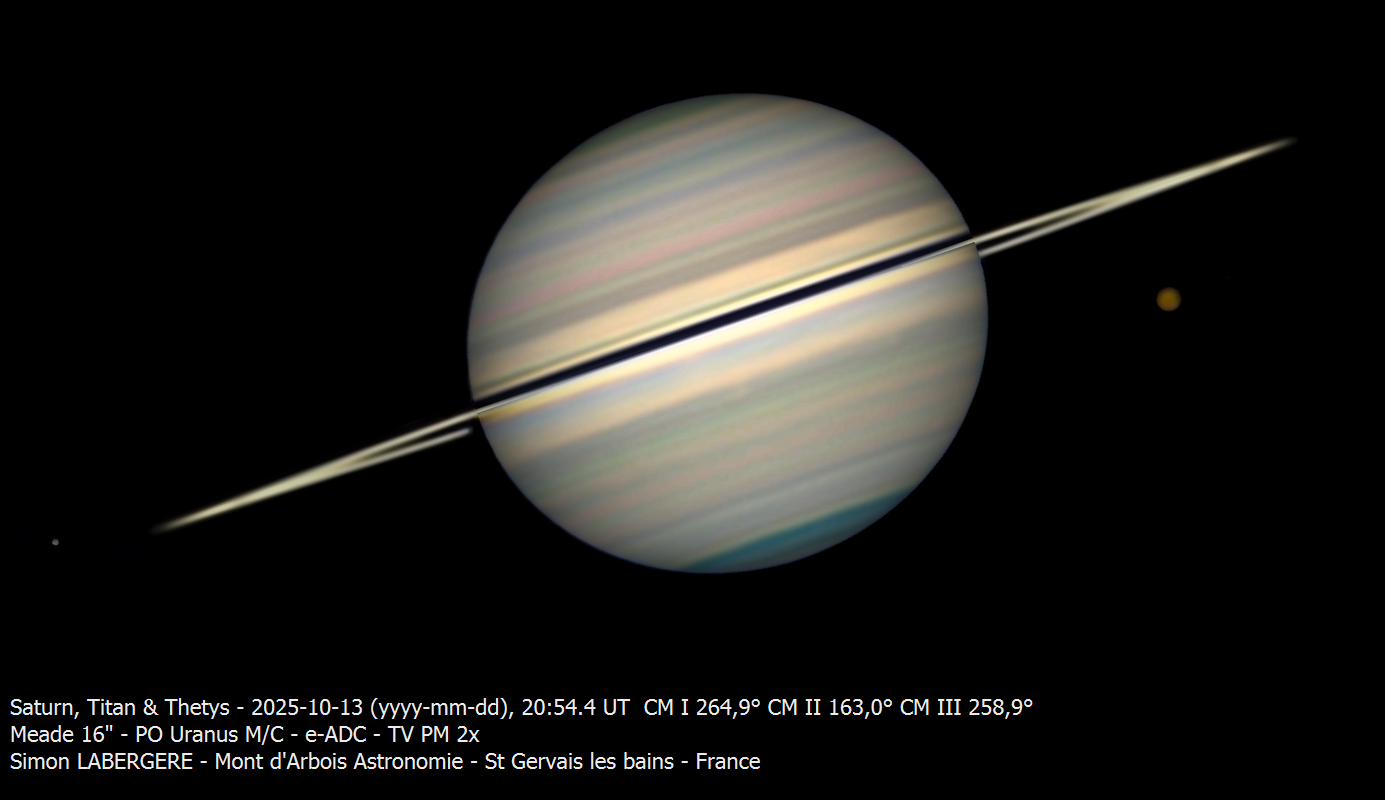

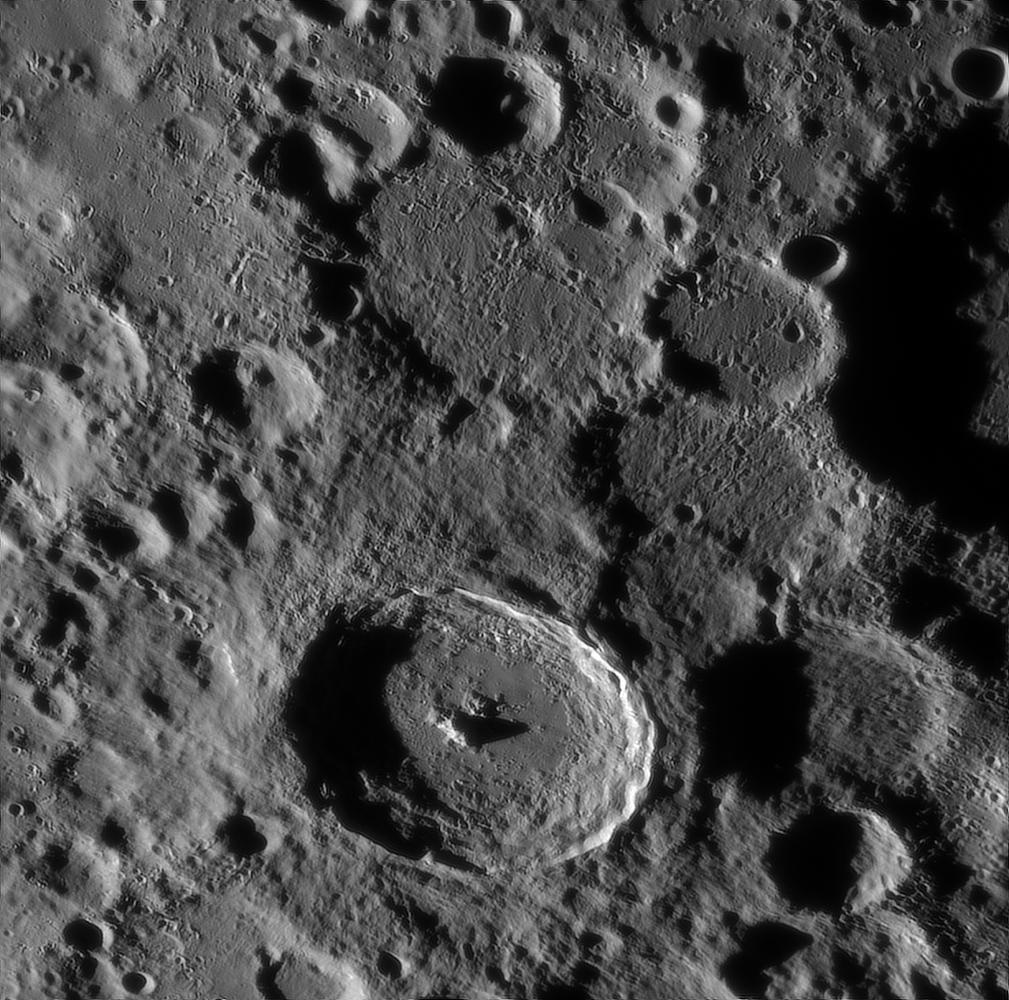

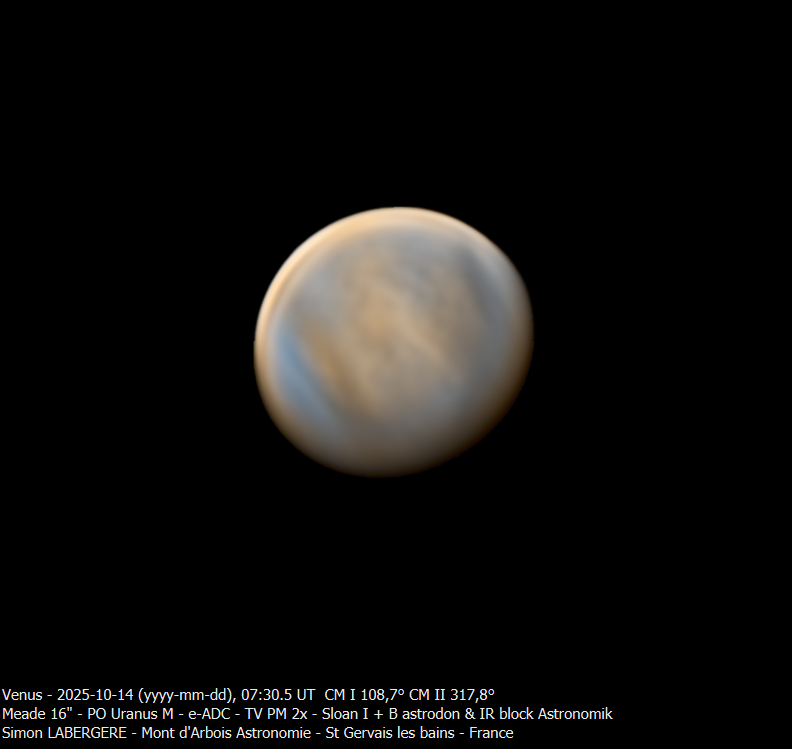

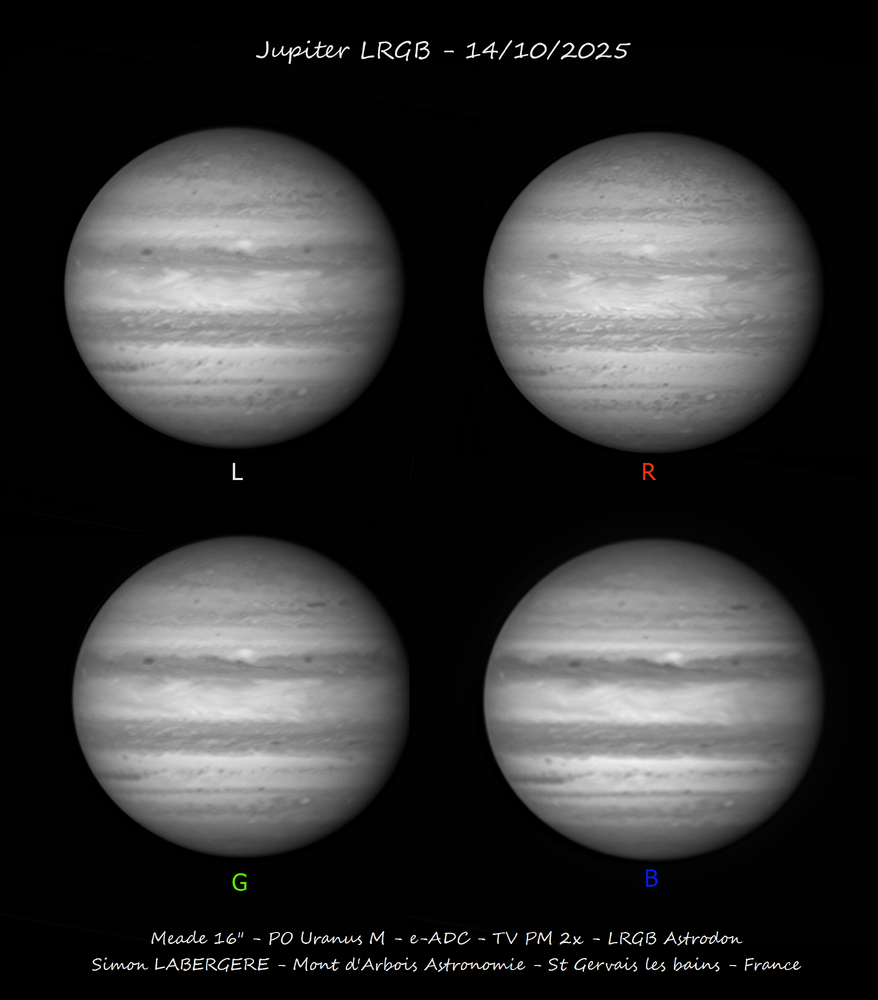

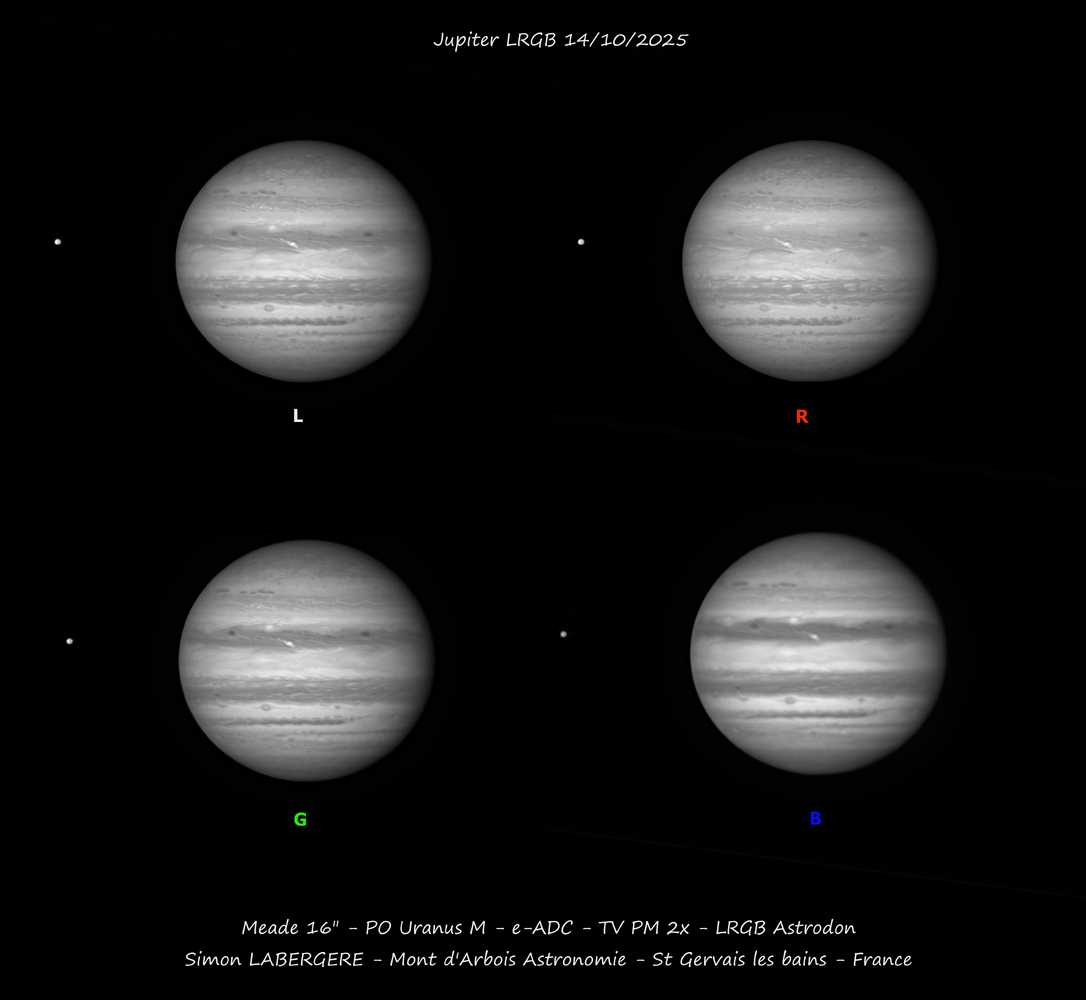

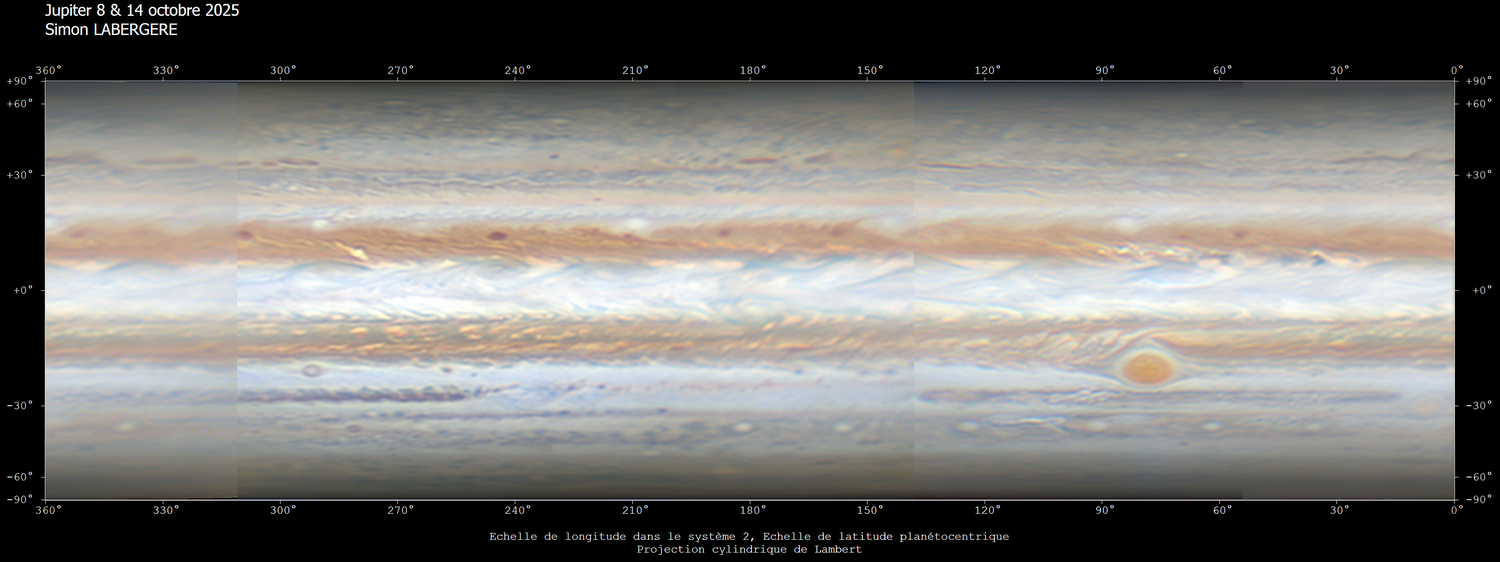

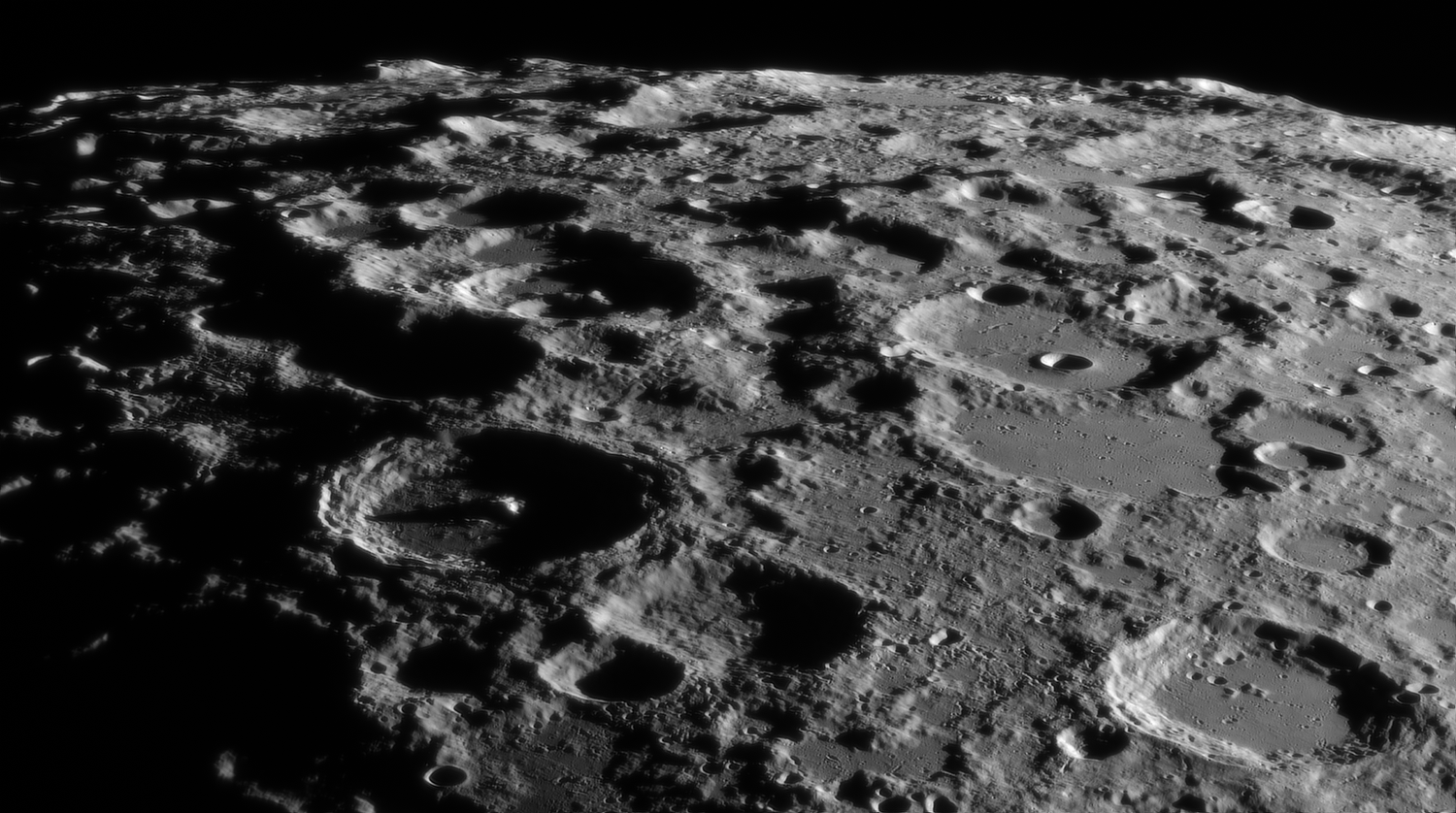

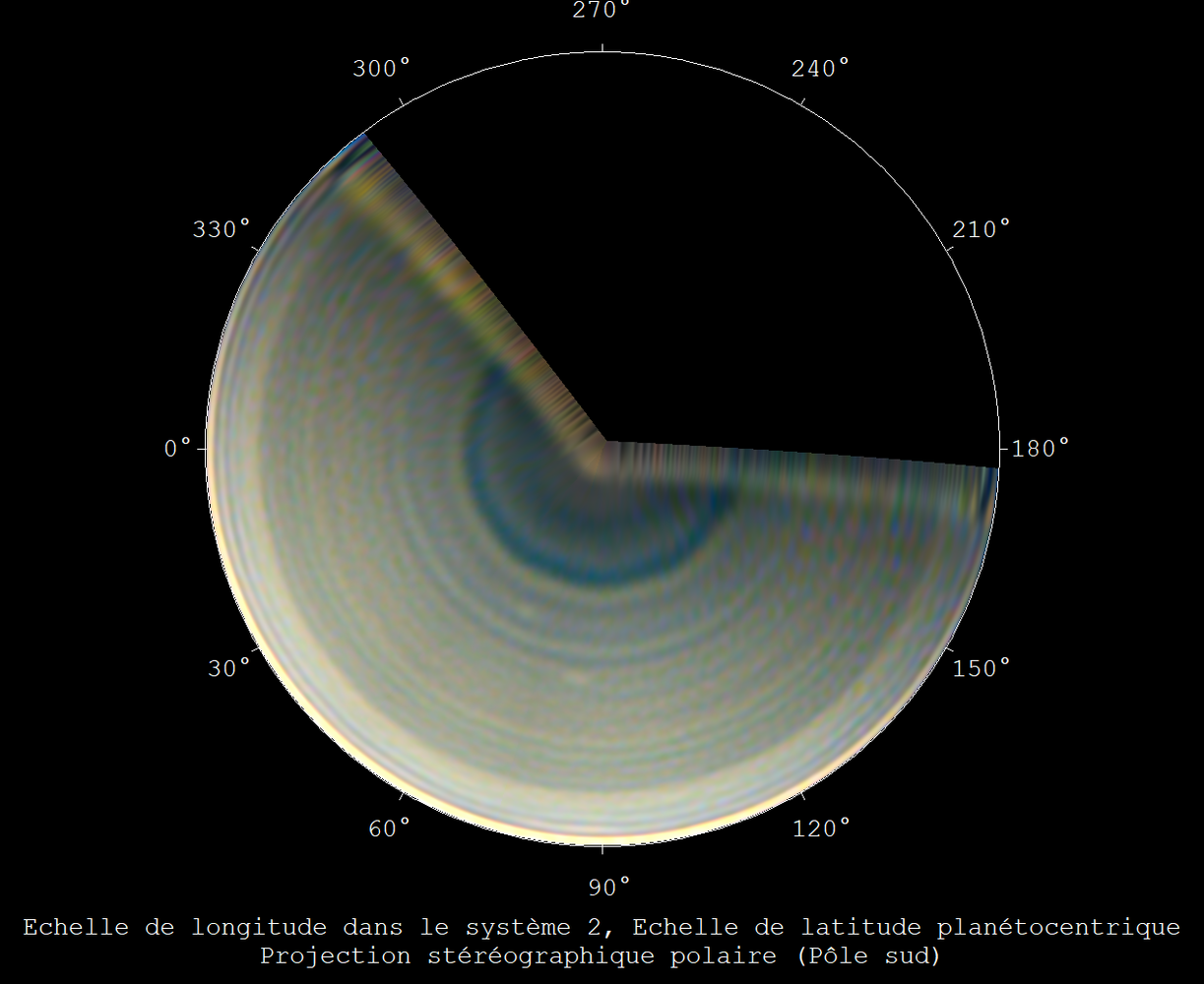

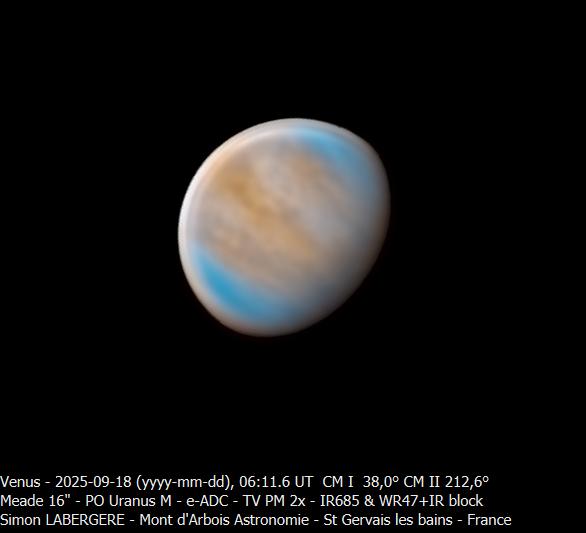

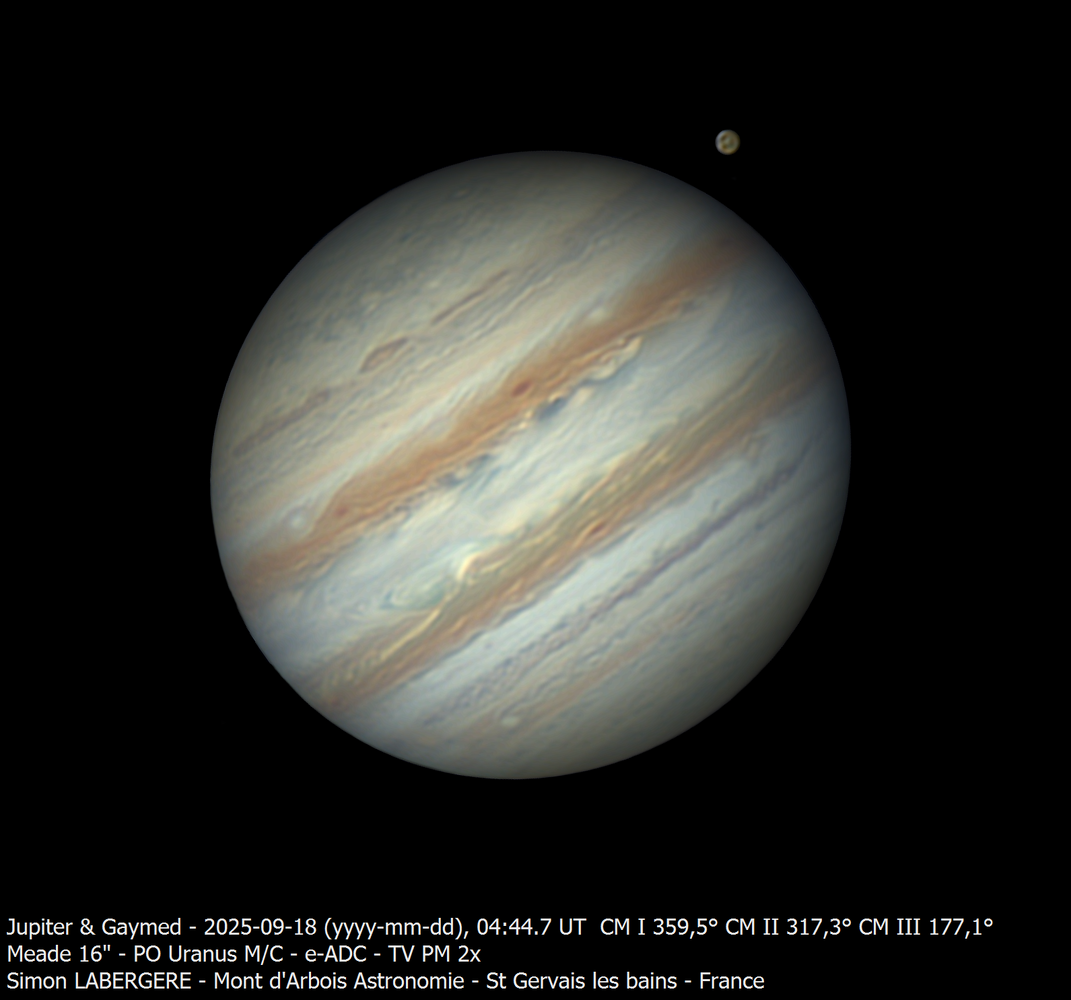

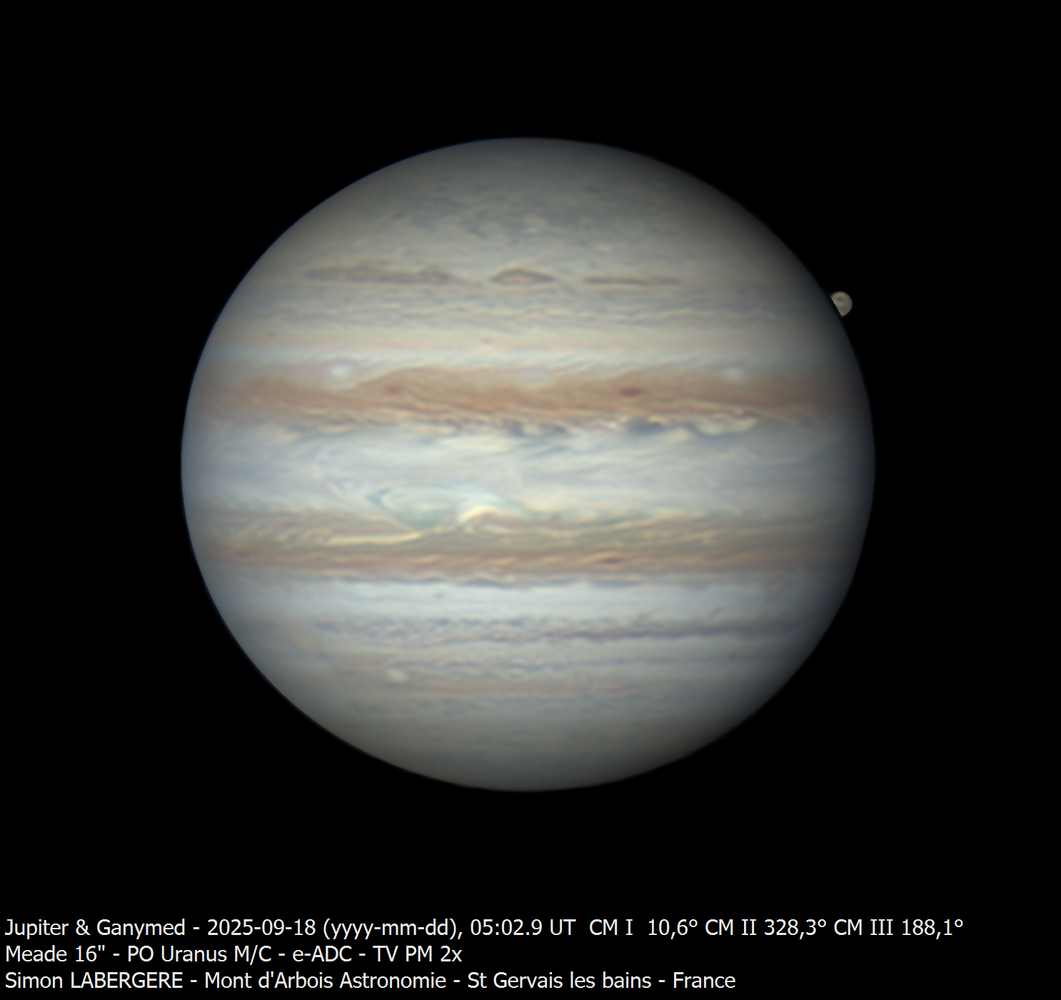

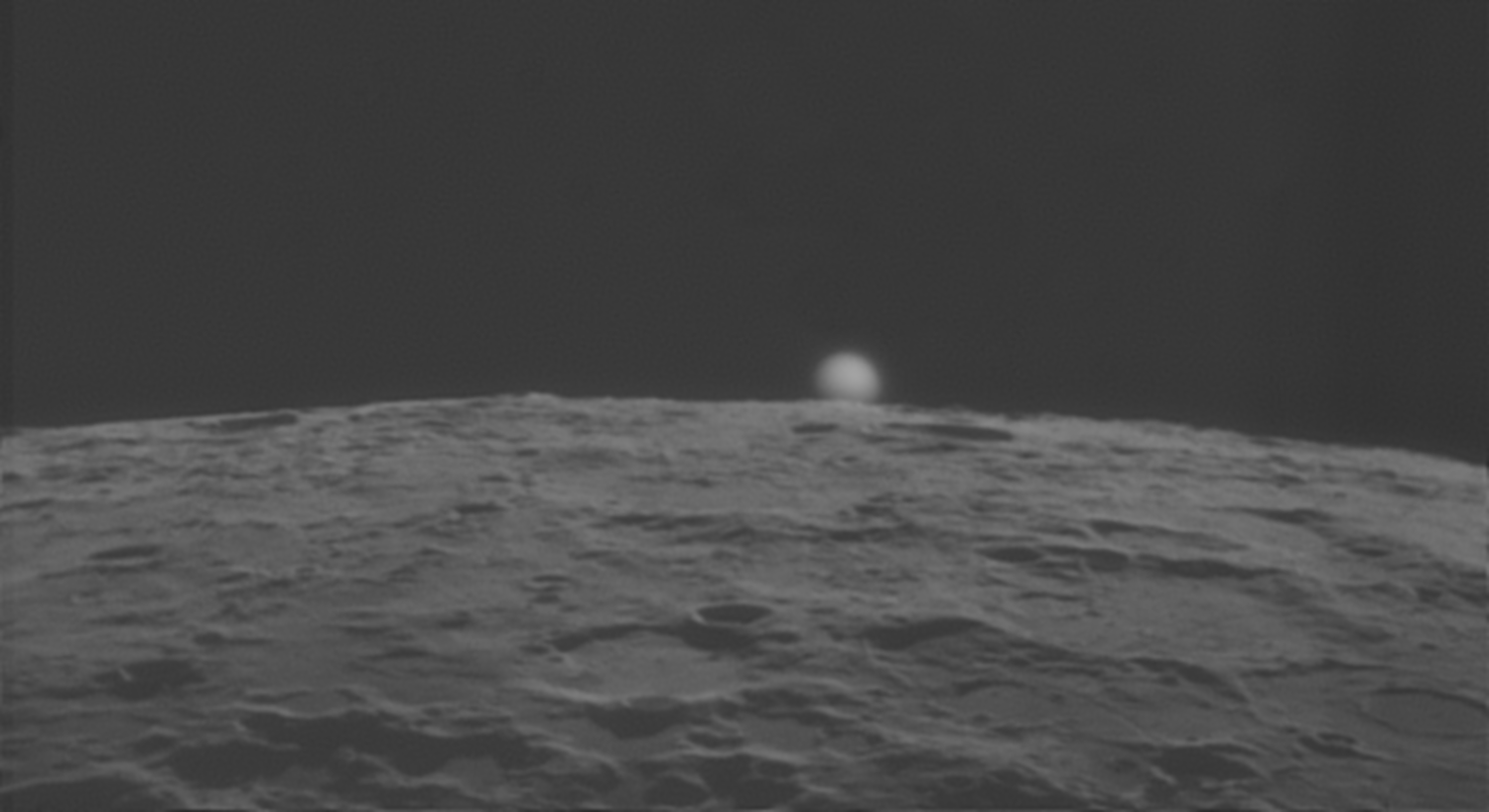

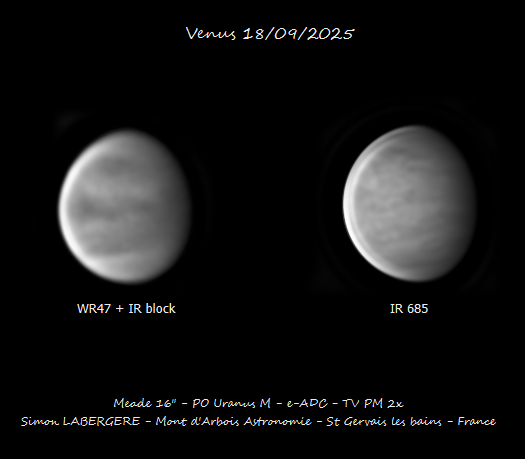

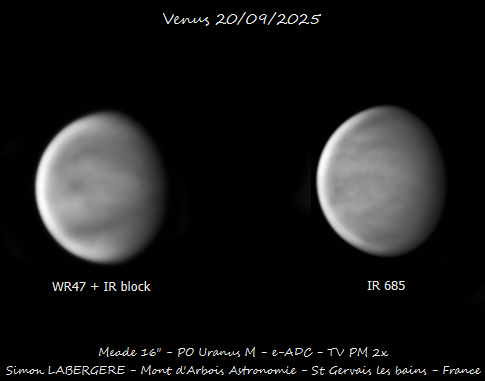

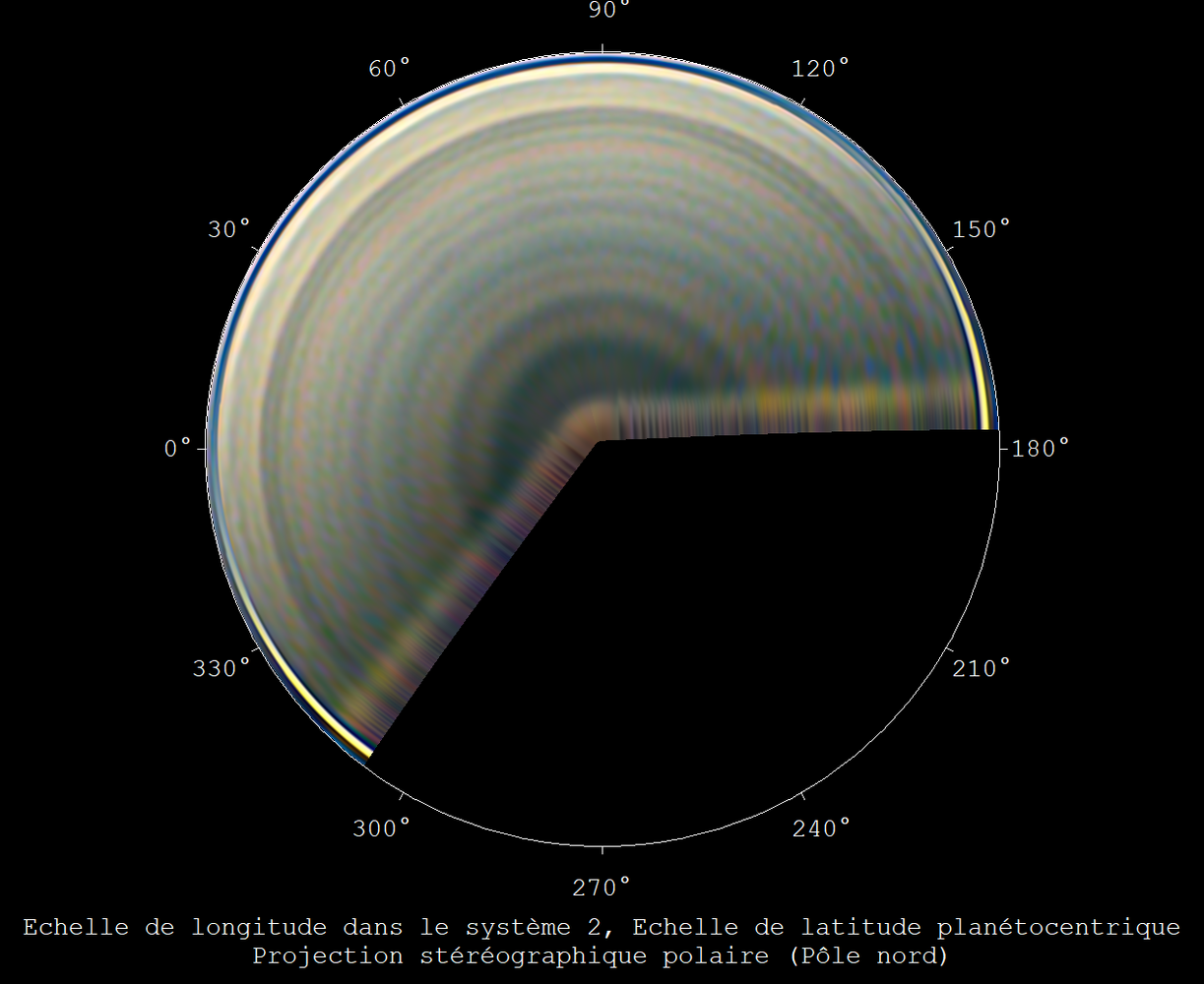

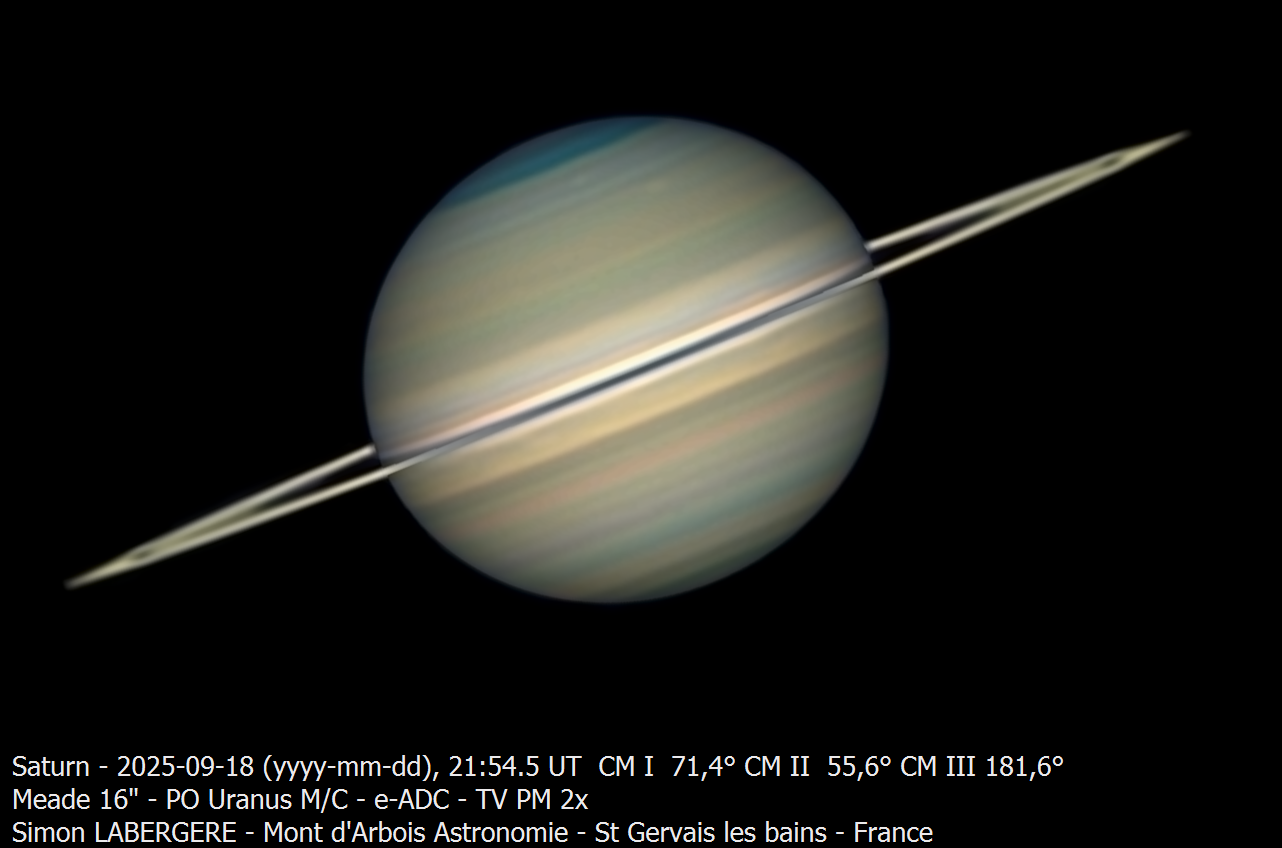

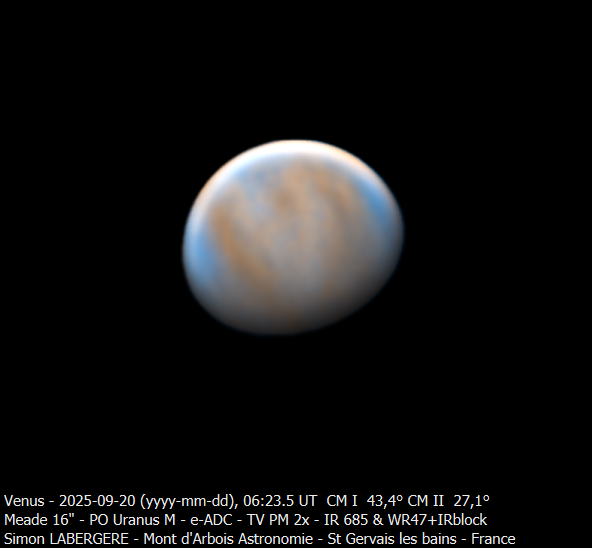

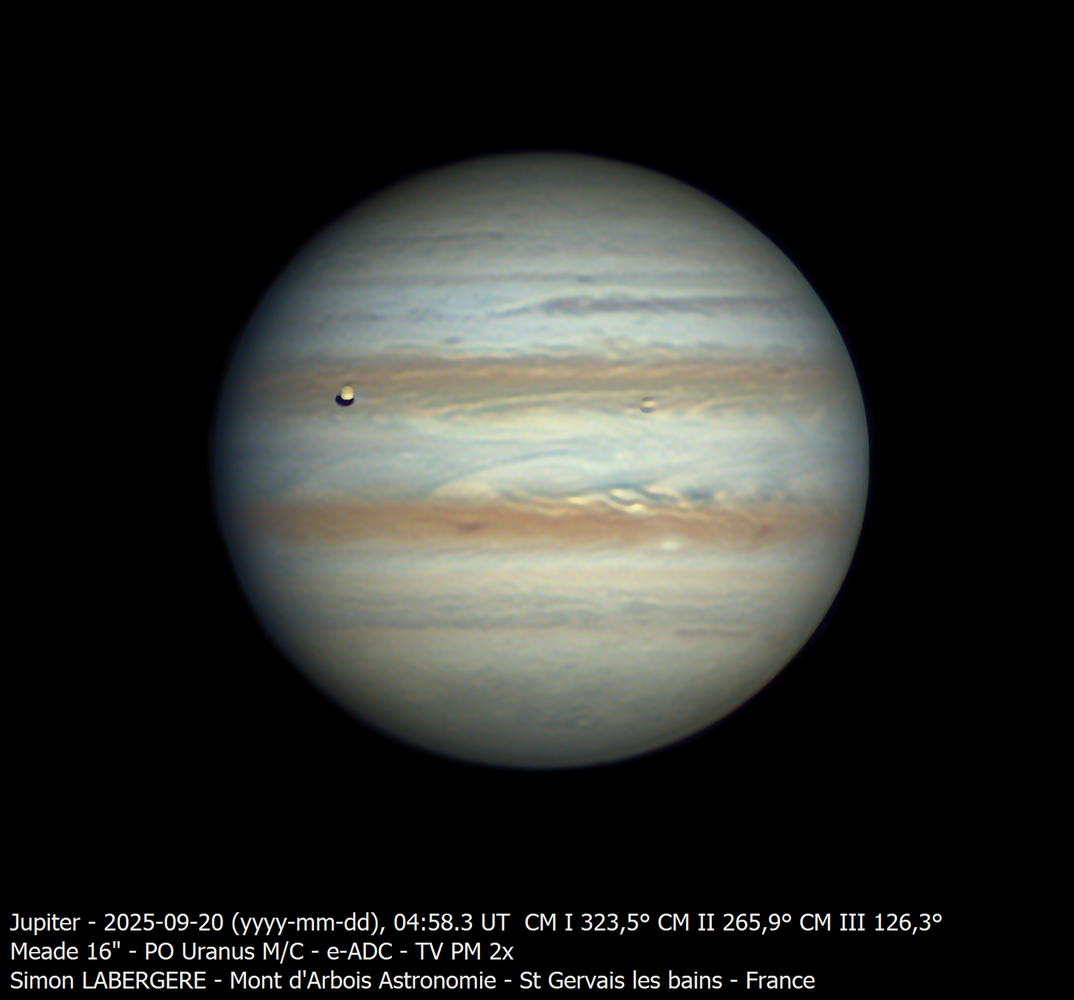

Bonjour à tous, Je suis monté à l'observatoire du mont d'arbois la nuit de lundi à mardi. Les conditions ont tout bonnement été superbes tout au long de la nuit Températures quasi hivernales, proches de 0c (gel le matin), turbulence faible et stable et excellente trensparence de ciel. J'ai commencé par Saturne, qui a passé l'opposition. On y voit l'ombre sur les anneaux qui est passée à gauche., Les anneaux se sont par ailleur bien refermés pour être à "l'horizontale" début novenbre. Sur la configuration on y voit Titan et thetys Voici l'animation faite avec l'ensemble des captures (trop grosse pour être mise directement sur le site): https://www.astrobin.com/full/kaljws/0/ En combinant les données acquises cette nuit, ainsi que celles obtenues le 18 septembre dernier, il est possible de générer le planisphère complet ainsi que les projections polaires complètes. lien vers le post du 18 septembre: Puis je suis passé sur Jupiter. Le seeing était tellement bon que j'ai fait de l'acquisition en LRGB Voici ensuite les images en couleur/mono/couleur Levé de Io sur Jupiter Et voici une animation de près de 3h ((trop grosse pour être mise directement sur le site) https://www.astrobin.com/full/pzqy1i/0/ En combinant les données acquises cette nuit avec celles du 8 octobre, j'ai pu sortir le planisphère complet ainsi que les projections polaires lien vers le post du 8 octobre: Et voici la rotation complète, générée via winjupos avec le planisphère Ensuite, pour m'amuser, j'ai fait quelques captures lunaires, à 8m de focale, monochrome, filtre R astrodon. Tycho et sa région Petit survol lunaire J'ai fini par Vénus En fausses couleurs: Pour finir, voici quelques photos d'ambiance au petit matin... Levé de soleil pris de la terrasse de l'observatoire Le pare brise de la voituré givré.... et ma pomme La mer de nuages en redescendant de l'observatoire: .... Voila c'est tout pouyr cette fois, en esperant que cela vous plaise. Bon ciel à tous25 points

-

25 points

-

Bonjour à tous, Aller une image qui m'a pris moins de temps cette fois que ma mosaïque des dentelles de la dernière fois et aussi beaucoup plus facile à traiter. La Classique NGC 7000 avec le Pélican Je l'avais déjà fait il y a longtemps mais toujours avec des temps de pose totaux ridicules et là je me suis lancé pour faire mini 15H par couches SHO et les Etoiles en RVB, je me retrouve finalement avec 53Hrs. Le Bruit est Extrêmement contenu et pour preuve je n'ai utilisé AUCUN traitement pour le bruit et le gradient était Quasi inexistant. J'ai décider de partir sur les teintes que j'apprécie beaucoup, c'est à dire en gardant un peu de vert. Je trouve que beaucoup le supprime totalement et je trouve ça dommage donc ce traitement est parfaitement à mon goût ! Je vous mets quelques crop comme à mon habitude pour apprécier simplement du 1:1 sur certaines partie de l'image mais n'hésitez pas à aller voir la FULL Les remarques que j'ai souvent c'est un noir un peu haut mais généralement c'est comme ça je les aime mais toute remarque reste constructive NGC 7000 ASKAR FRA600 et Caméra FF ZEUS-M Les temps de poses copié de ASTROBIN Antlia 3nm Narrowband H-alpha 2": 98×600,″(16h 20′) Antlia 3nm Narrowband Oxygen III 2": 103×600,″(17h 10′) Antlia 3nm Narrowband Sulfur II 2": 109×600,″(18h 10′) Antlia V-Pro Blue 2": 6×300,″(30′) Antlia V-Pro Green 2": 6×300,″(30′) Antlia V-Pro Red 2": 6×300,″(30′) Acquisition: 53h 10′ Le Plein Champ: EDIT: j'ai modifié un peu l'histogramme pour plus de contraste visible sur le plein champ (je n'ai pas refait les CROP) Quelques Crop:24 points

-

Bonjour à tous, Avec un peu de retard, voici le retour du séjour que j’ai eu la chance de faire début février avec mon club astro le GAAC (62). Pour ceux que cela intéresserait, une revue trimestrielle réalisée par le club est consultable ici : https://www.astrogaac.fr/productions/le-journal/les-numeros-61-a-70 C’est un numéro spécial « aurores » avec notamment un article sur le matériel vestimentaire/photo à prévoir pour ce type de voyage. Nous avons passé l’essentiel du séjour à Abisko, une petite localité de 85 habitants au nord de la Suède et proche de la frontière norvégienne. Abisko est situé dans un parc national. Nous logeons un peu en dehors dans un complexe proposant un restaurant, des chambres d’hôtels et chalets individuels. Les chalets que nous avons réservé sont situés dans un cadre magnifique: Ils surplombent une forêt de boulots enneigés qui donne un peu plus loin sur les rives du Tornetrask, un immense lac gelé l’hiver, recouvert de neige et entouré de montagnes aux sommets arrondis. Mais passons à ce qui nous intéresse : les aurores ! Nous arrivons en début de séjour sous la grisaille et les chutes de neige avec une température assez douce pour la période (-6°). Durant le séjour, nous allons vite nous rendre compte que nous ne pouvons pas nous fier aux sites de prévisions météos et même aux sites de prévisions aurorales. Par chance, Abisko est équipée d’une webcam extérieure permettant la surveillance du ciel bien au chaud. Nous décidons de veiller à tour de rôle chaque nuit. 1ère nuit: Le ciel se dégage vers 1h du matin et la webcam montre dquelques lueurs verdâtre. Nous nous habillons et décidons de sortir. Nous décidons de descendre en bordure du lac et de réaliser quelques clichés dessus. Les aurores sont bien là (ou plutôt une arche aurorale de faible intensité). C'es ma première fois et j'en profite pour immortaliser la scène. Il y a pas mal de passages nuageux. Le ciel se couvrira définitivement vers 4h du matin nous obligeant à rentrer. 2ème nuit: le ciel, encore couvert à 21h, se dégage progressivement vers 23h. Nous nous préparons et à peine sortis du chalet, nous apercevons un immense filament auroral vertical (et ce malgré les lumières des chalets environnants!). Nous descendons rapidement dans la forêt vers des spots que nous avons repéré dans la journée: A peine arrivé c'est l'explosion durant 15 min environs! du vert, du rouge dans le ciel. Quelle montée d'adrénaline! des cris, des jurons fusent parmi nous! un véritable feu d'artifice. Il y en a partout et on en oublie de déclencher les appareils pour profiter du moment magique. C'est si intense que le paysage et la neige se couvrent de vert! Puis, le phénomène se calme mais il y aura encore des apparitions de plus faible intensité durant toute la nuit: 3ème nuit: Le ciel a été couvert une partie de la journée et comme la nuit précédente, il se dégage en début de soirée. L'aurore ne démarre jamais vraiment; rien à voir avec ce que nous avons vu la veille. Mais l'arche aurorale permet de faire des compositions sympas avec notamment de la glace qui prend la couleur de l'aurore! 4ème nuit: Sortie vers 22h avec des voiles assez présents; on retrouve un peu la touche "akira fujii" sur nos photos. Nous observons des piliers de lumière qui sont formés des lumière d'Abisko ou de véhicules passant sur la route. Ce phénomène est dû à des cristaux de glace en suspension dans l'air: 5ème nuit: Nous décidons de prendre la voiture et de faire 15 min de route plus au nord. Nous avons vu un spot sur le lac gelé qui devrait être bien sympa et nous changer de nos spots habituels. Le thermomètre de la voiture annonce -25°. On ne sera pas aussi bien protégé que dans la forêt du vent donc cela devrait piquer! (c'est notre sortie la plus fraiche avec un ressenti de -32°!) Une arche aurorale est bien présente et s'active de temps en temps; c'est superbe! 6ème et dernière nuit: Une arche aurorale est bien présente en début de soirée mais plus brillante et remuante que la veille! A l'extrémité de l'arche, il se passe des choses bien visibles à l'œil nu, avec des volutes qui grimpent jusqu'à 40° de hauteur. Le rouge est bien présent comme lors de la 2ème nuit. La nature nous gâte pour notre dernière nuit sur place: Toutes les images d'aurores ont été réalisées avec un canon 6d astrodon/objectif tt artisan 11 mm à fd2.8/objectif sigma art 20 mm à fd 1.4 sur trépied Vanguard. Malgré une activité calme du soleil durant le mois de février, nous avons eu à chaque sortie un phénomène à observer et la météo nous a été plutôt favorable! De superbes souvenirs et l'envie de repartir avant que l'activité solaire ne baisse. désolé pour ce post assez long, bon ciel à tous24 points

-

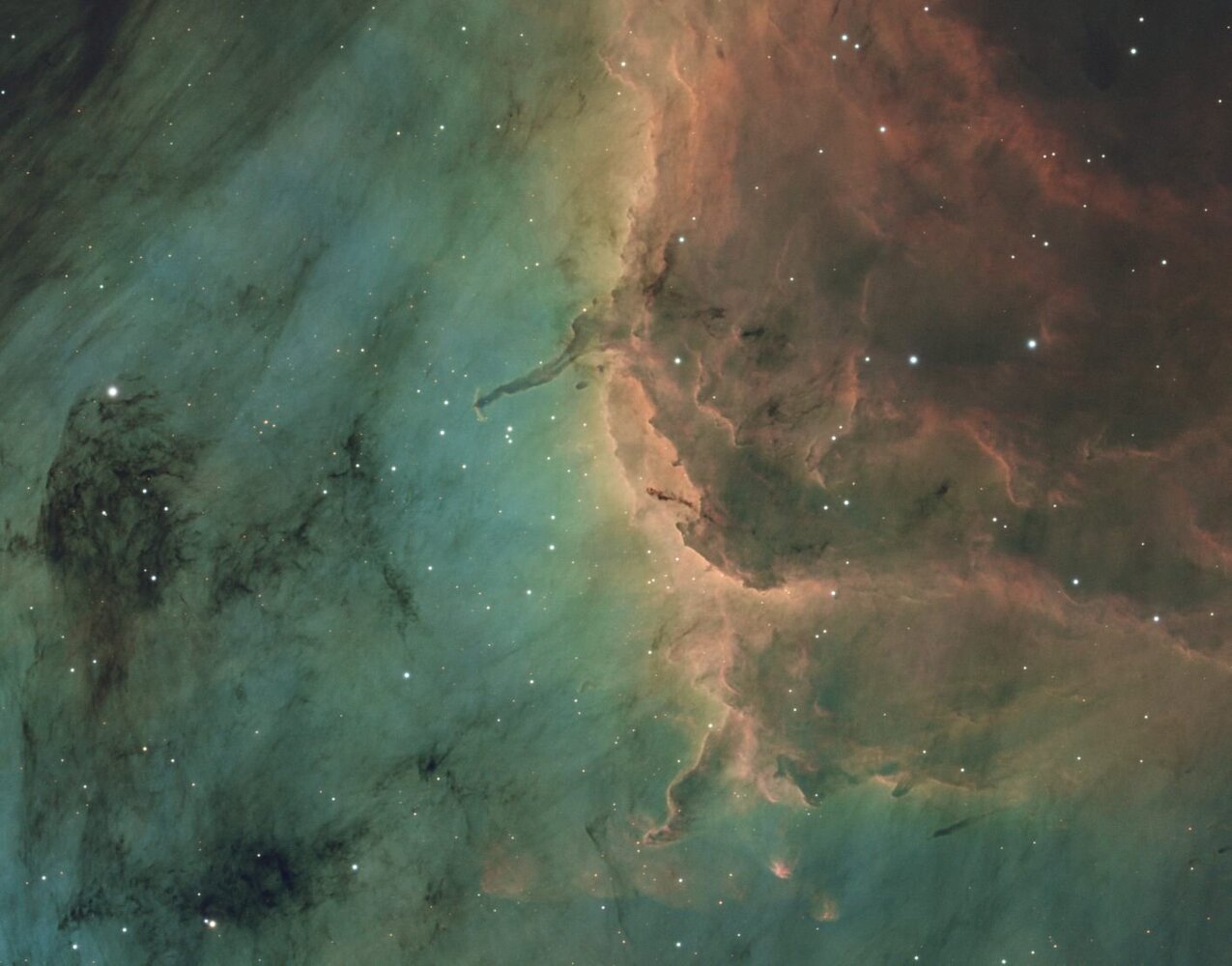

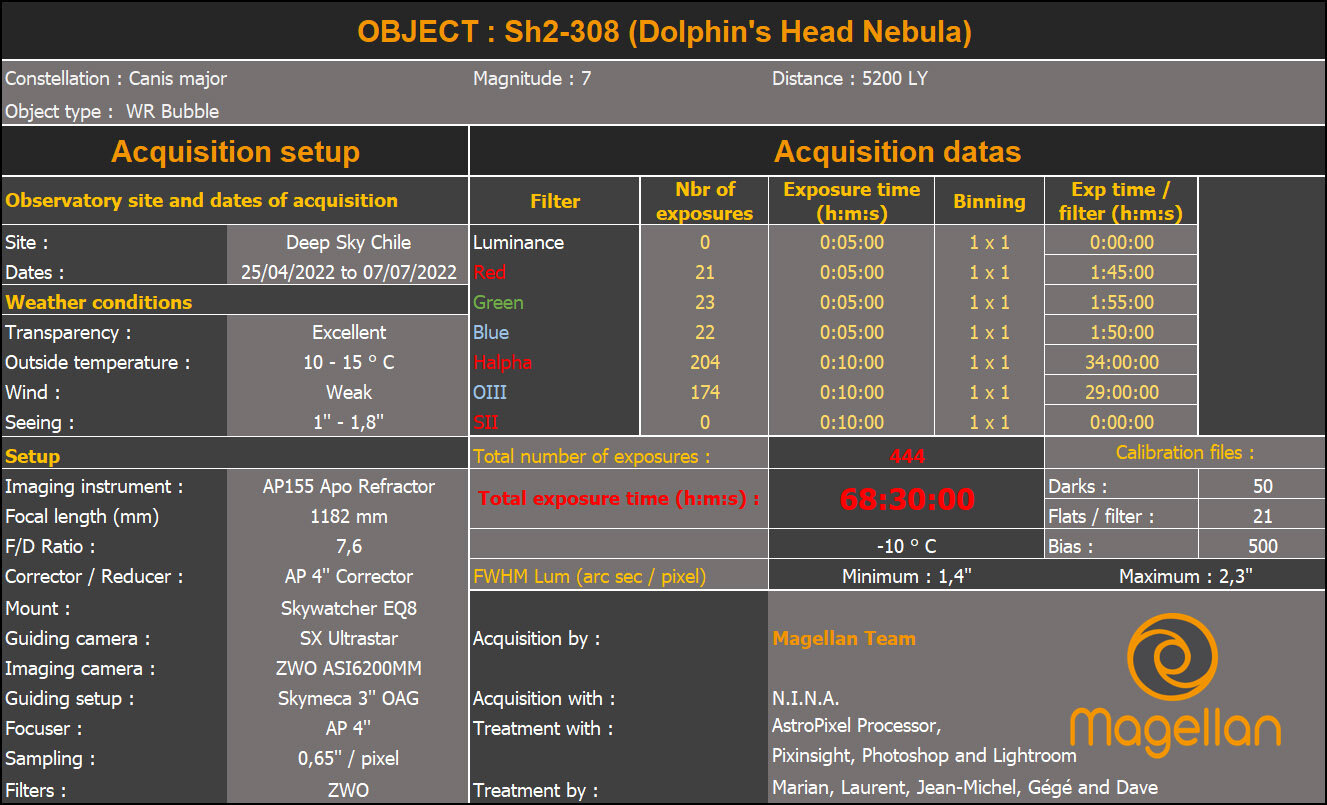

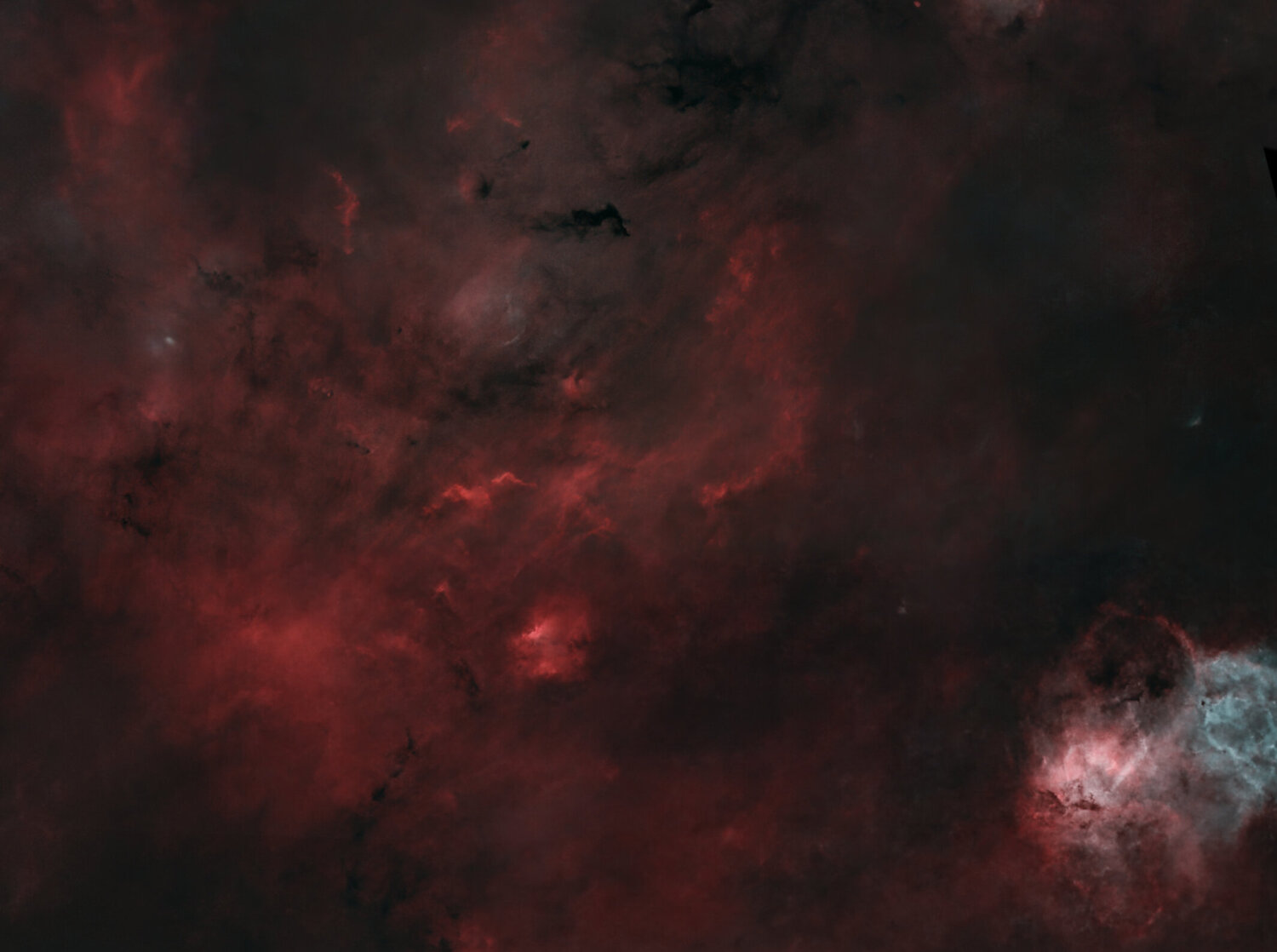

Salut les astrams,😀 Nous continuons d’éponger notre retard de traitement et vous présentons cette magnifique bulle Wolf-Rayet qu’est Sharpless 2 -308. Elle est également connue sous le nom de « nébuleuse de la Tête de Dauphin », située dans la constellation du Grand Chien (Canis Major). Sa silhouette rappelle la forme d'une tête de dauphin, et doit cette apparence captivante à une étoile massive, BD+60 2522 ou EZ Canis Majoris, qui est une étoile de type Wolf-Rayet. Cette classe d'étoiles massives est connue pour son rayonnement ultraviolet intense et ses vents stellaires puissants, qui éjectent d'énormes quantités de matière dans l'espace environnant créant ainsi une gigantesque bulle. Située à une distance estimée de 5 200 années-lumière de la Terre, SH2-308 a une envergure d'environ 60 années-lumière. L’image a été réalisée en HOO – RVB. La dominante bleue est liée à la présence d’oxygène ionisé, l’hydrogène est lui identifiable par sa teinte rouge. Un peu plus de 68 heures de pose ont été nécessaires pour obtenir cette image. Les détails d’acquisition sont dans le tableau ci-dessous. Comme toujours nous vous conseillons d’aller voir la « full » sur Astrobin : https://www.astrobin.com/full/4pc8fh/0/ En espérant qu’elle vous plaira !😉 Marian, Jean-Mi, Lolo, Gégé et Dave24 points

-

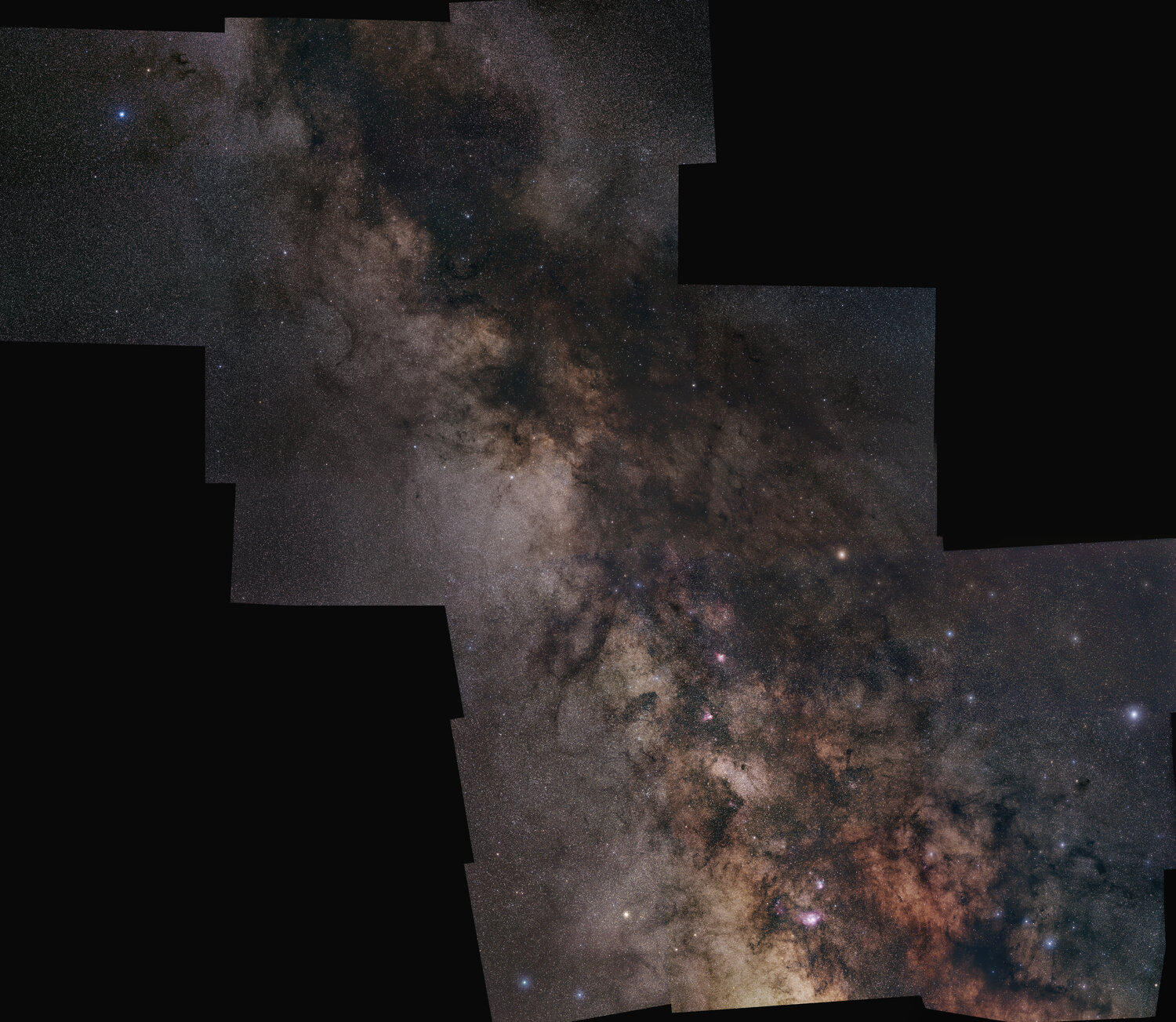

Bonjour, Aujourd'hui, ma Mosaique de l'été, faite en 3 mois avec 6 panneaux, Mais pas planifiée des le départ, donc les panneaux sont pas du tout alignés ! La particularité c'est qu'elle est en partie sur la voie lactée, ce qui donne 2 zone tres differentes: - Zones dans la voie lactée, bourrée de Ha assez fort, - Zone en dehors de la voie lactée, remplie de poussieres et tres peu de Ha Ce qui m'a obliger a faire une double image d'une partie des panneaux: une en filtres bande étroite, et une en RGB. Donc on a ici entre 3 et 6h par panneau, avec souvent un mix délicat (car tres different d'un panneau a l'autre) des 2 images. Tous a été fait sur le samyang 135mm F2. Mosaique faite a la mains sur GIMP ! En plus de tous les Objet listé en titre, il y a aussi des zone que je connaissais pas bien, ou des objet proche qu'on ne voit pas enssemble d'habitude: Quelques Extrait de zone interessante: La cave, la bulle et la pince de homard, avec au milieu la lagune du nord: Vous remarquerez que tous ces objet sont en fait lié par un mélange de Ha et nebuleuses sombres: Le lion avec ses voisine mois connu, Beaucoup de Ha et de nébuleuses sombres. Le pont entre la trompe et la chauve souris, avec le Calmar et une nébuleuse en réflection, visible que sur le RGB, a coté du pont: Le Fantome, Iris et les grand nuages de poussieres a droite: (en fait il y en a partout, mais ceux de droite sont plus contrastés, et plus connus. et voici la mosaique ! Attention, c'est un patchwork !23 points

-

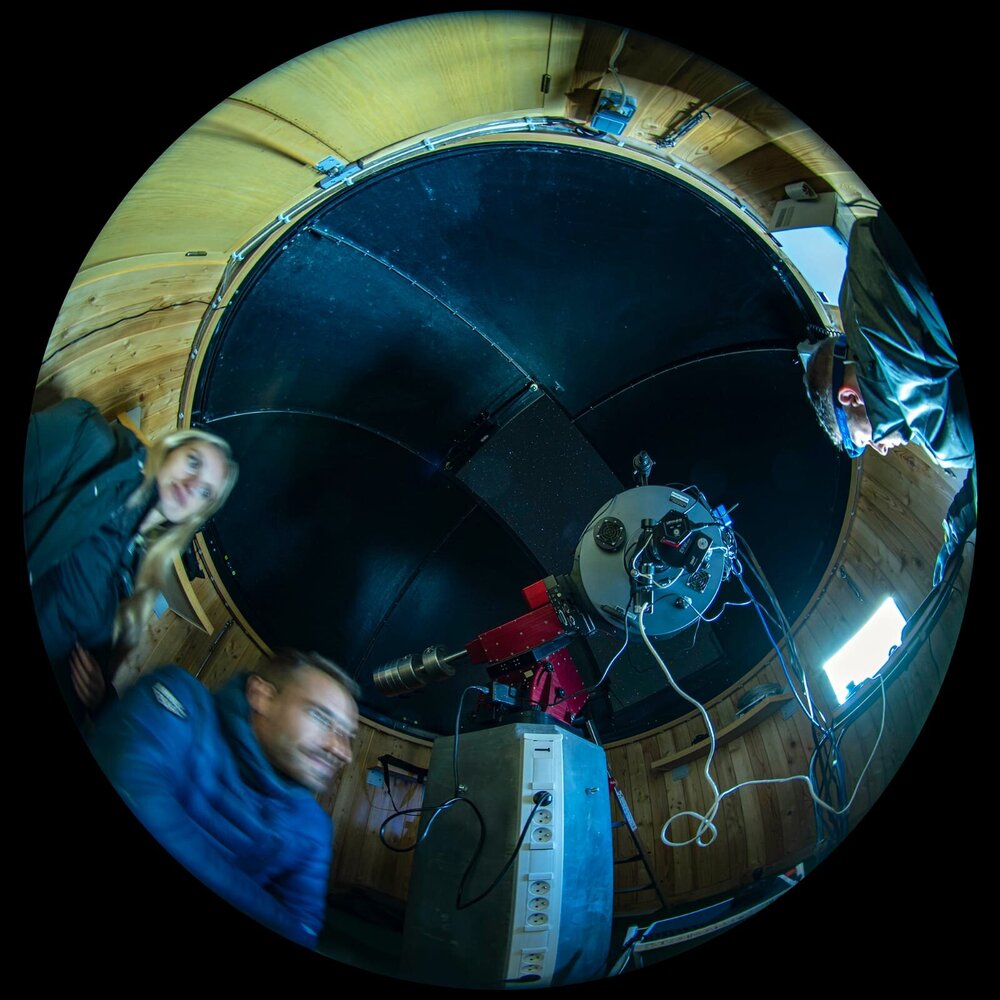

Bonsoir à tous, Il m'aura fallu 1 semaine pour traiter les 4 TO de données acquises lors des 3 jours que j'ai passé à l'observatoire du mont d'arbois. J'y suis en effet monté de mercredi à samedi de la semaine dernière Le seeing à été très fluctuant avec de très bons moments, comme d'autres ou la turbu était telle qu'il était impossible d'imager quoi que ce soit... On commence donc par saturne, la 1ere nuit de nombreux passages nuageux et un voile persistant m'on empéché de l'imager convenablement, voici ici la seule rescapée, 4 captures de 240sec en IR en dérotation La 2e nuit était excellente sur Saturne ce qui m'a permis de l'imager pendant 3h sans discontinuer, en L. Voici l'imge finale, on notera la présence de 2 spots dans l'hémisphère sud (image inversée) Voici les 3h en animation http://www.astrosurf.com/uploads/emoticons/smile.png Et les projections polaires avec le fameux décagone Pour Jupiter, la 1ere nuit a été la meilleure, après que le voile nuageux se soit complètement dissipé. Voici jupiter et ganymede Et un peu plus tard le couché de ganymède derrière jupiter Et voici l'animation qui en découle, entre 5h15 et 7h15 La 3e nuit la turbu s'est un peu calmée suffisament afin que je capture le double transit de io et europe ainsi que l'ombre de Io http://www.astrosurf.com/uploads/emoticons/smile.png Pour venus, ces 3 jours ont ét"é marqués par l'occultation avec la lune, que j'ai réussi à prendre, à 8m de focale. En raison de l'écart de luminosité entre les 2 astres, j'ai imagé la lune quelques minutes avant l'occultation, on a donc une composite de 2 images, prise en monochrome + IR685 Puis sur de l'imagerie plus "classique" je l'ai imagée 2 matins sur 3. Enfin, pendant que je faisais du planétaire dans la coupole, mon téléscope, un sharpstar 150/420, shootait en ciel profond Voici l'ame en SHO Filtre idas NBZ: 77x300sec Filtre askar color magic D2: 82x300sec Et parceque je voulais ni me faire ch*** avec le retournement de méridien, ni perdre du temps de pose, j'ai imagé la rosette en fin de nuit Filtre idas nbz: 17x300sec Filtre askar color magic D2: 15x300sec Matériel: Newton hypergraphe sharpstar 150/420 sur EQ6R pro Asi 2600mc pro refroidie à -10c filtres Idan NBZ & Askar color magic D2 Guidage 462mm sur TS 80/320 Acquisition nina, traitement siril & Pixinsight Pour finir voici quelques photos d'ambiance, prises par un copain, Eric Courcier, qui m'a rejoint la 2e nuit. La coupole en fisheye ...Et une marmotte qui se reveillait le matin, alors que j'allais me coucher Voila c'est tout pour aujourd'hui Bon ciel à tous23 points

-

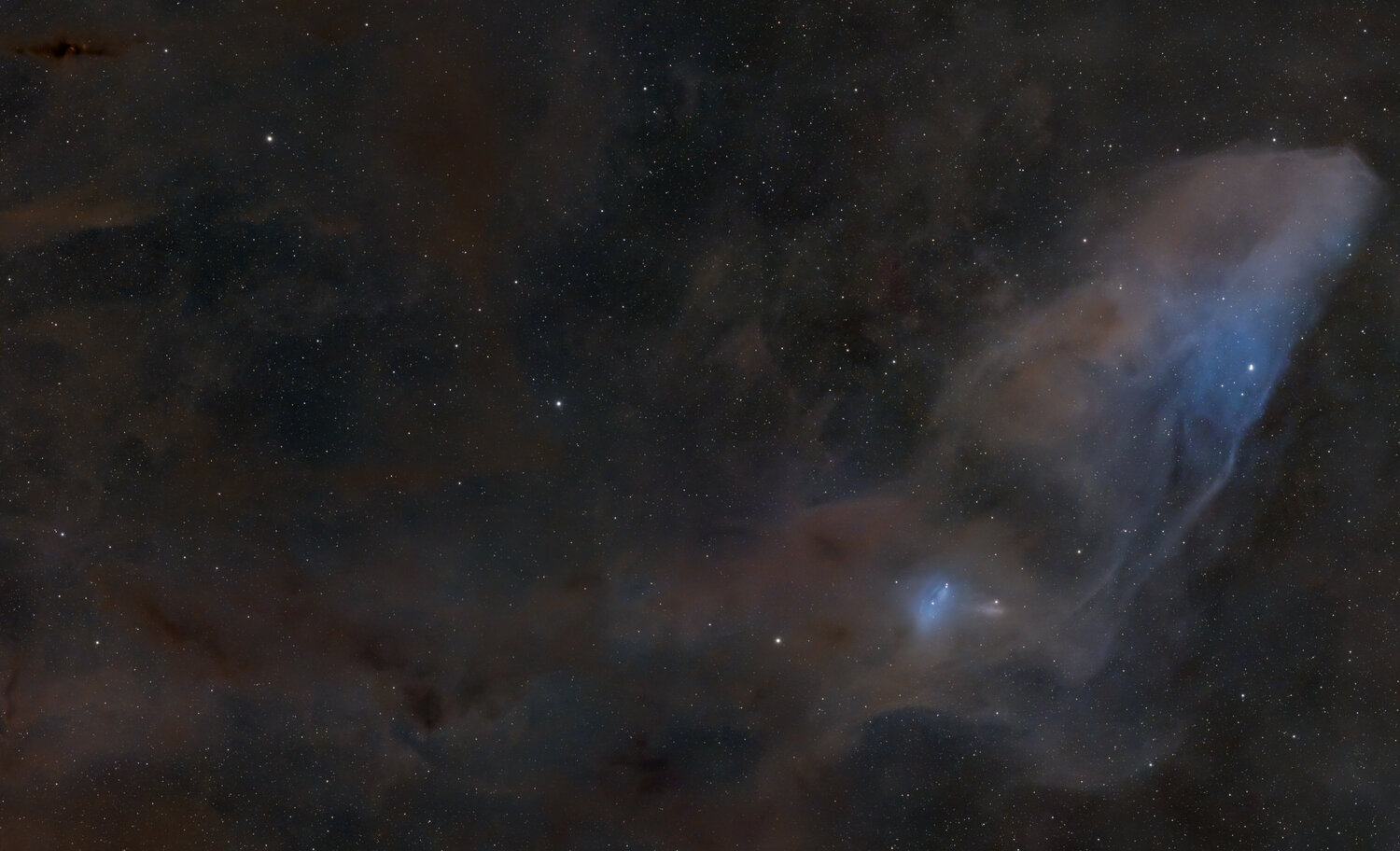

Aujourd'hui une cible tres connu, et relativement lumineuse mais tres challenge chez nous a cause de sa hauteur dans le ciel. Photographier depuis la bourgogne, Antares est a 15° de l'horizon au top, mais comme il faut shooter longtemps, on la shoot entre 10 et 15°. Dans la zone il y a du monde, et on les voit rarement ensemble. Le cheval bleu, cible plus faible est juste au dessus , environ7° plus au nord. Et ces 2 cibles sont entourées de nuages, amas, gaz et toutes les couleurs. Du bleu, du banc, du marron, du rose/rouge, et le jaune tres fort de Antares qui reflète sur le gaz alentour. Chaque année j'essaye des les avoir, et chaque année je suis décu de ma photo. Il faut aussi dire que la densité d'étoile autour ne facilite pas le traitement. Ma photo de l'an dernier, il y a quelque chose, des couleurs, mais délavés, et signal insuffisant : 2024: 4ème année de tentative, cette fois ci j'arrive a quelque chose qui me plait. Et j'ai fait une petite mosaique pour avoir le cheval bleu en entier, pas juste la moitié en haut de la photo (les 2 rentre pas entierement dans le champ en 1x) il y a 4h par panneau, Samyang F2 a F2.0 avec suivi sur l'am5, sans guidage (135mm) avec des pose de 1min. shooté de Mai a Juillet traité Juillet et aout. J'ai du refaire le traitement de 0 3 fois, pour arriver a bien pousser la lumière et les couleurs sans que ce soit cracra. Mosaique oblige, je vais commencer par quelques zooms interessant: les nebuleuses sombres + nébuleuse en réflexions: Le cheval bleu et ses poussieres : Antares, M4, nuage Ha et a droites les poussières marrons Et la Mosaique !23 points

-

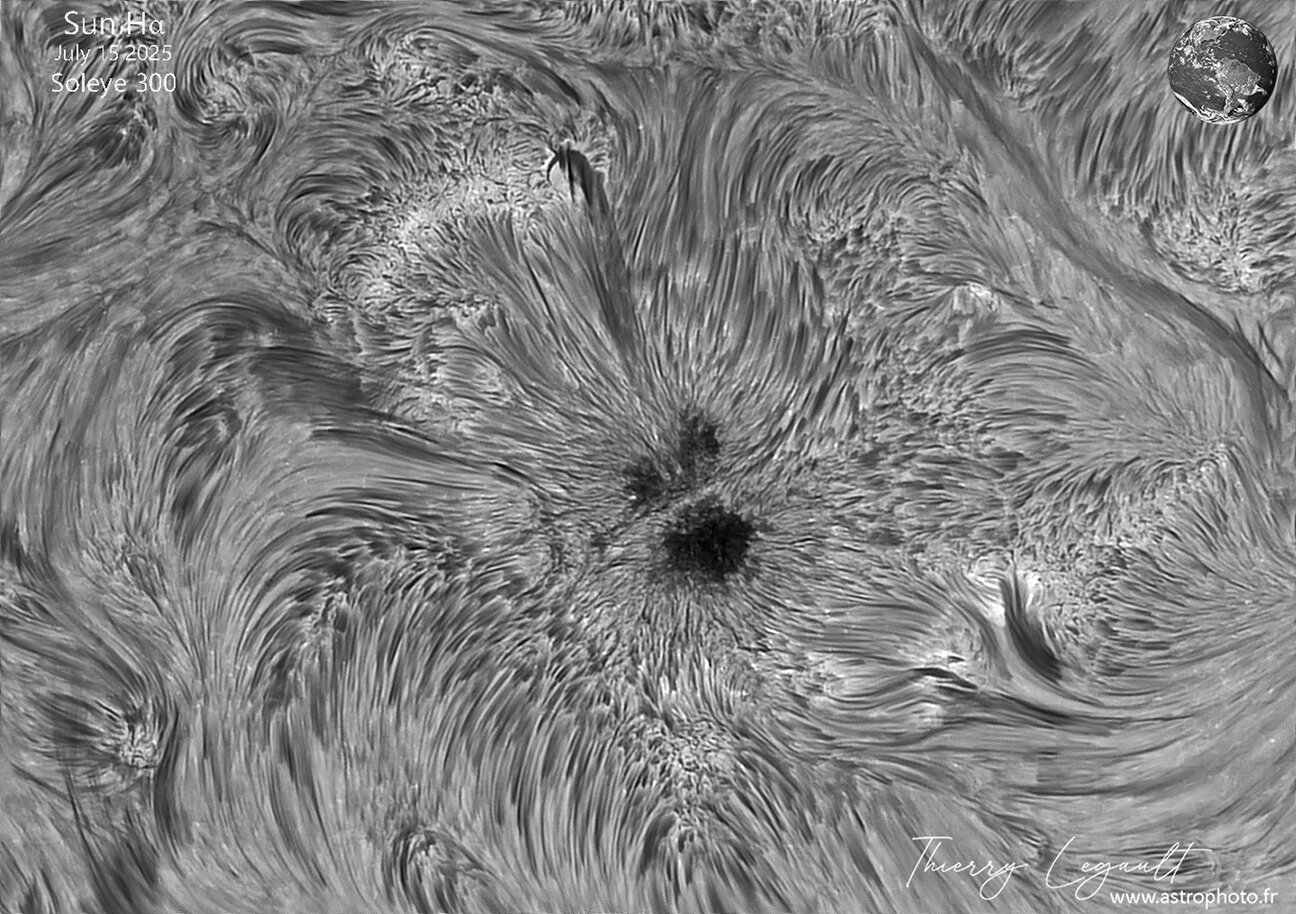

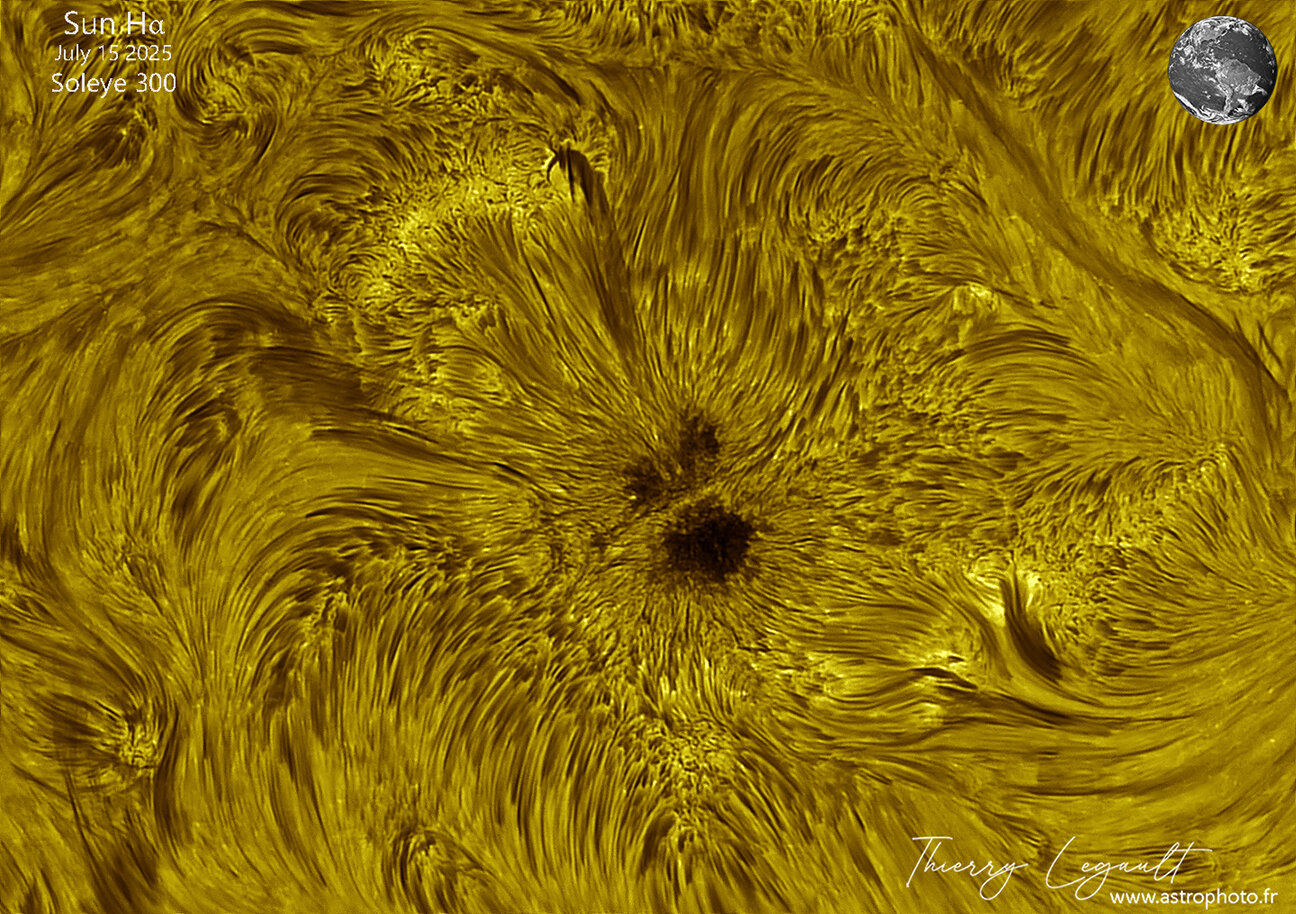

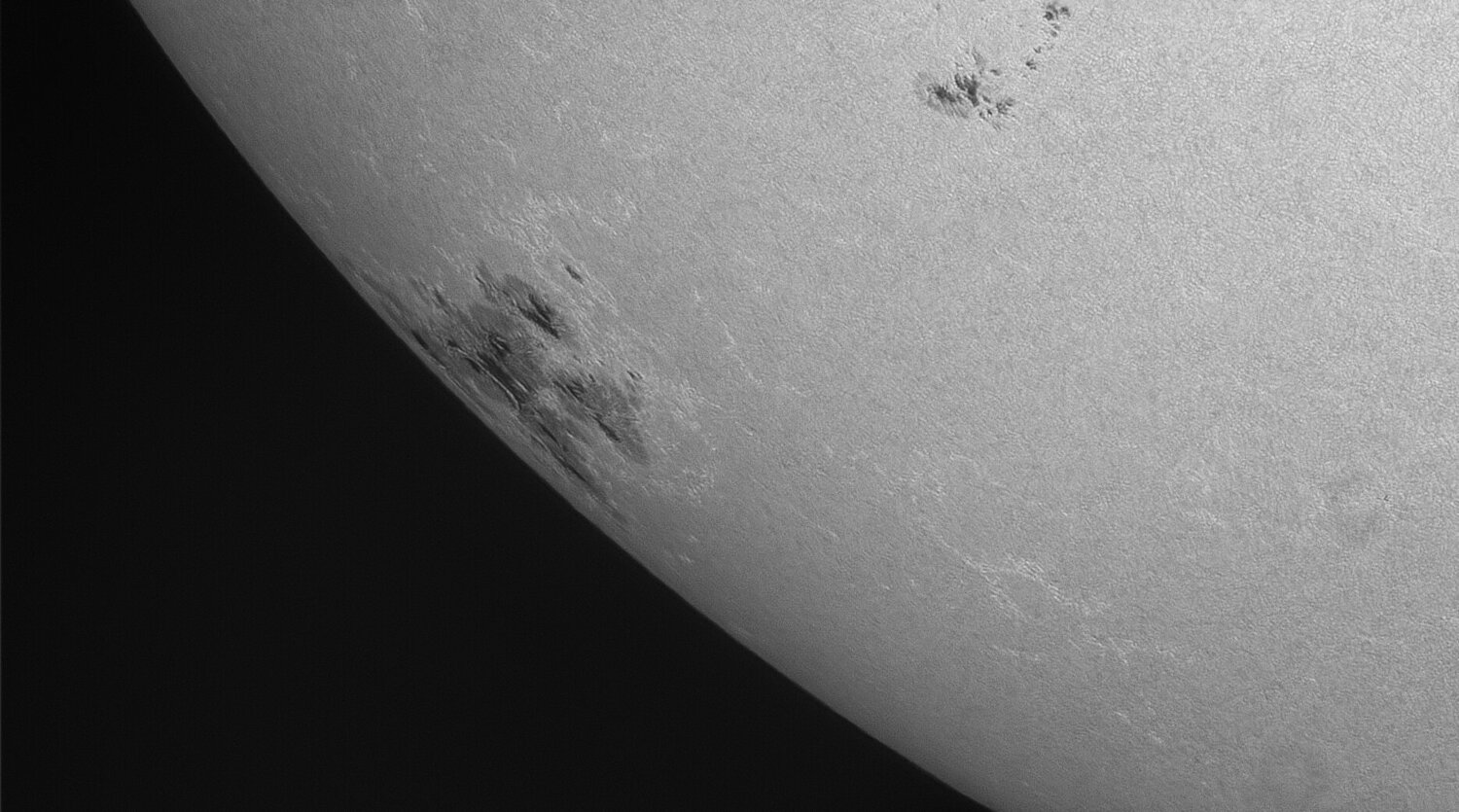

Télescope récupéré il y a 15 jours, et à force de patience quelques bons moments de seeing ont permis de faire la semaine dernière les premières images avec montage Halpha double stack télécentrique 🙂 Je les passe en couleur et mono (il en faut pour tous les goûts) mais pas de tons inversés (non je ne cèderai pas à cette mode où on ne reconnaît plus rien, na ! 😉) Photo de l'instrument à la fin, c'est donc un 300 mm à F/D 4 de seulement 15 kg (ultra léger mais ultra robuste), avec miroir primaire + ERF (juste devant le secondaire) traités Halpha + calcium K. Les essais en calcium viendront...quand le seeing sera suffisamment coopératif (pour info, la turbulence est de même intensité entre un 300 en calcium et un 550 en Halpha 😛)23 points

-

Hello ! Je vous partage mon premier vrai projet LRGB avec une touche de HA. Pris avec un 130PDS, ZWO 533MM PRO et des filtres Antlia, le tout depuis la banlieue lyonnaise. Au total 29h de poses reparties sur 4 nuits dont 19h de luminance. Merci aux membres de ce forum qui m'ont bien aidés à régler mes problèmes de flats sur ma Luminance et qui m'ont permis de réaliser cette image sereinement23 points

-

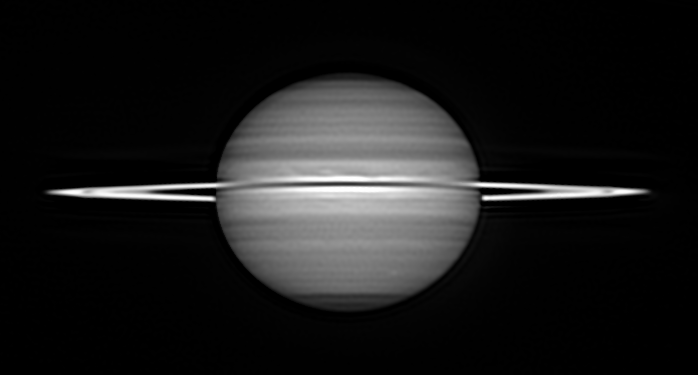

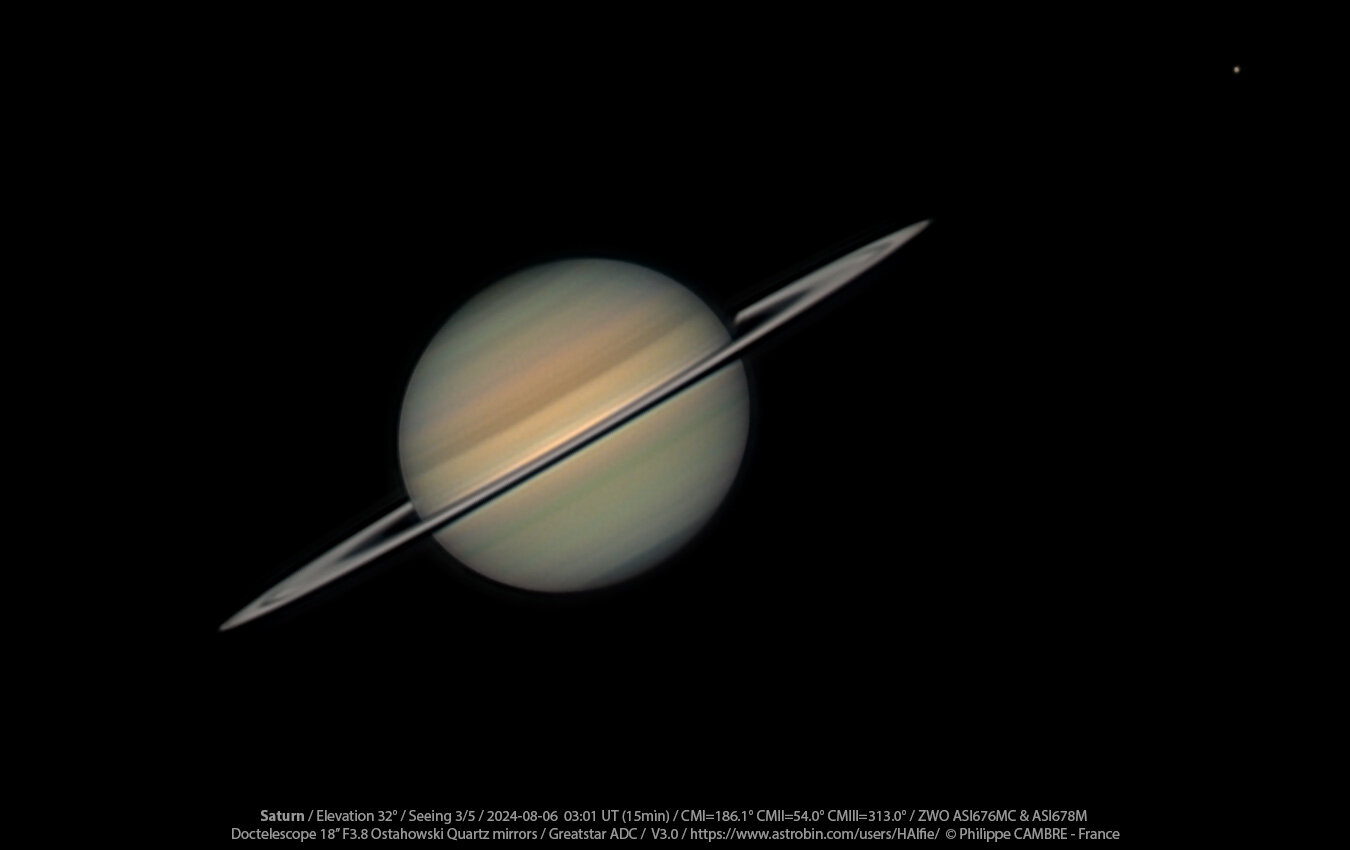

Hello, après 10 mois d'hibernation, le Doctelescope 460mm reprend du service pour la saison 2024 planétaire 😅! Première cible : Saturne, qui ne m'avait pas du tout réussie l'année dernière! J'avais peur d'avoir des ratés depuis ce temps. Hormis le focuser Sensosesto 2 qui ne trouvait pas le bon port COM où je suis passé par la commande virtuelle du smartphone, tout s'est bien passé! Collimation en 2 min au laser Howie Glatter + TUBLUG comme d'hab, d'une précision redoutable pour un gain de temps maximal, comme le montre Téthys ci-dessous sur une brute avec curseurs poussés à fond : Le résultat final avec Téthys en haut à droite 😊: https://www.astrobin.com/jp4orv/F/ Full ici : https://www.astrobin.com/full/jp4orv/F/?mod=&real= Infos : Saturne / Altitude 32° / Seeing 4/5 / 06-08-2024 05:01 heure locale (15min) Doctelescope 18’’ F3.8 miroirs Ostahowski Quartz ZWO ASI676MC pour la couleur & ASI678MM pour la luminance / APM Coma. ED barlow @ 3,57x / GREATSTAR ADC AS!3, ASTRA image, Winjupos (8 images : 7 L et 1 Sloan r'), Astrosurface, Photoshop CS, V3.0 Bon ciel et à la prochaine !23 points

-

Ce post de Tazdevil ne pouvait pas me laisser sans réagir ! J'avais déjà une image cadrée serrée avec mon ancienne conf ccd, mais j'ai tout repris avec ma nouvelle 2600 sur la fsq85. Il y a 4 h en Ha, autant en O3 + quelques poses RGB pour les étoiles Siril, Graxpert,PS522 points

-

Les occultations d’étoiles par les astéroïdes est une discipline des sciences participatives à laquelle j’aimerai beaucoup m’adonner plus régulièrement. Cependant, les deux premières tentatives, Eurybate et 1998WO6, se sont soldées par des échecs dus à de mauvaises conditions météo. Certains astropotes de mon association AG33 sont déjà plus expérimentés que moi et j’espère en apprendre à leur contact. Voilà que Joël repère l’alerte sur l’astéroïde (1127) Mimi qui doit occulter une étoile de magnitude 13 dans la constellation des Gémeaux le jeudi 26 février 2025. Il est partant, ainsi que Denis et moi. Mais aucun de nous trois n’étant très aguerris, nous glanons des infos. On remarque que la centralité de l’occultation passe tout à côté de la Ferme de l’Argenté à Allons. On connait bien les propriétaires. On pourra leur demander de nous accueillir si besoin. Joël obtient par mail une position (chord ou corde) par l’astronome professionnel qui organise la collaboration. Il doit être à 40 km à l’ouest de la centralité avec une marge d’erreur de 500 m. On oublie donc Allons. Grâce à Google Earth, Denis calcule plusieurs positions possibles au dessus de Langon : soit le Domaine de Malagar, soit le Moulin de Cussol. Nous connaissons bien ces deux sites. Je relève les valeurs sur la carte de GaïaMoons et les envoie à Joël. Au final, ce sera le moulin de Cussol sur les hauteurs de Langon en Gironde. Nous nous installons au pied du moulin. A ce moment-là, le ciel est bien dégagé au nord et à l’est. Mais quand nous sommes enfin prêts, les nuages reviennent en force. Chara, notre chienne, décide d’aller explorer les environs. Une promeneuse passe par là… la chienne, la voyant de dos, pense me reconnaitre et la suit. A presque 16 ans, elle devient dure de la feuille et il me faut courir pour la rattraper et lui faire comprendre son erreur. C’est toute essoufflée que je retrouve les garçons quelques minutes après. Il ne fait pas chaud et un petit vent glacial souffle doucement. Peut-être sera-t-il notre allié quand il s’agira de nettoyer le ciel ? Le temps de manger un pique-nique à l’abri du coffre de la voiture et, effectivement, le vent dégage le ciel, révélant les étoiles. Alors que Joël et Denis peaufinent la mise en station et vérifient que les logiciels marchent bien, je m’amuse à imager quelques constellations circumpolaires. . . Mais l’heure s’avance et je rejoins mes camarades pour voir la manœuvre opéré par Joël. Stupeur, un logiciel ne marche pas comme il devrait. Joël appelle LostFred. Ce dernier est en vacances mais est aussi au courant de notre tentative et reste disponible. Il reconnait le problème : il suffisait de cocher le mode « Administrateur » pour que ça fonctionne. Et nous revoilà livrés à nous-mêmes devant l’ordinateur de Joël. On arrive ensemble à repérer dans le champ céleste l’étoile de magnitude 12,9 qui doit être occultée. Joël la centre sur son écran grâce au système de « Plate Solving » mettant en œuvre une comparaison du champ pris par la caméra avec une base de données stellaire embarquée sur le PC. Le Logiciel gère ce système en pilotant la monture de façon à positionner les coordonnées de l’étoile concernée au centre de l’écran. La synchronisation de l’ordinateur par rapport à une horloge de référence doit être au plus près de sa valeur pour l’ensemble des observateurs permettant ainsi d’effectuer par le calcul l’étude de l’occultation. Un grand merci à Fred Denjean pour son développement d’une Time Box basée sur la synchronisation du PC dans un premier temps via des serveurs NTP puis par la réception des signaux horaires GPS. Un coup d’œil au ciel pour remarquer qu’il reste parfaitement dégagé… parfait ! Ensuite viennent les réglages concernant la vitesse acquisition. Il faudrait être à 200 ms et nous sommes beaucoup trop haut dans la valeur. Joël nous dit que s’il diminue, les étoiles s’effacent. Je lui propose de diminuer progressivement et d’attendre que les étoiles réapparaissent… ça marche ! Un coup d’œil à l’horloge, ça va, on est large. Joël prend le temps de baisser la valeur à 500 ms, ce qui est bien. Il est 20h30… on est prêts. Selon les calculs de Joël, le film doit démarrer à 20h33m06s et on l’arrêtera à 20h35m06s. Voilà l’étoile qu’il faut surveiller : Joël lance l’acquisition et nos yeux ne décollent plus de l’écran. Et là, le temps d’un soupir, on voit l’étoile s’affadir très nettement. Elle ne s’éteint pas mais baisse tellement d’intensité, que le doute n’est pas permis : un objet est bien passé devant. Yes ! Nous l’avons eu, et bien eu ! Le compteur du film continue à défiler et Joël finit par l’arrêter à l’heure dite. Cet instant si bref agit comme une étincelle en nous… fugace mais tellement satisfaisante. Le froid, le vent et les petites contrariétés du début sont vite oubliés. Il ne reste plus qu’à ranger le matériel dans le coffre de la voiture. La voiture manque de ne pas partir… les pneus sont un peu embourbés là où nous étions garés. Mais les talents de chauffeur de Denis ont permis de dégagé la voiture sans avoir à pousser. Sur le chemin du retour, je repense à la soirée j’ai pu participer et voir ma première occultation d’une étoile par un astéroïde. C’est vraiment trop MIMI !22 points

-

Bonjour Hier soir c'était la nuit des aurores ! Je me suis donc rendu à Étretat pour leur tirer le portrait. Panorama de 7 tuiles horizontales 6s, f/2.0, 800 ISO Canon R6 mk II + Sigma 14 mm f/1.8 Art C'était GÉANTISSIME !!! A+ Fred PS. Désolé pour la signature en plein milieu et la basse résolution, mais j'ai découvert que des gens l'imprimaient pour décorer leur AirBnB sans même me demander l'autorisation, ni même respecter le travail (énorme) réalisé...22 points

-

22 points

-

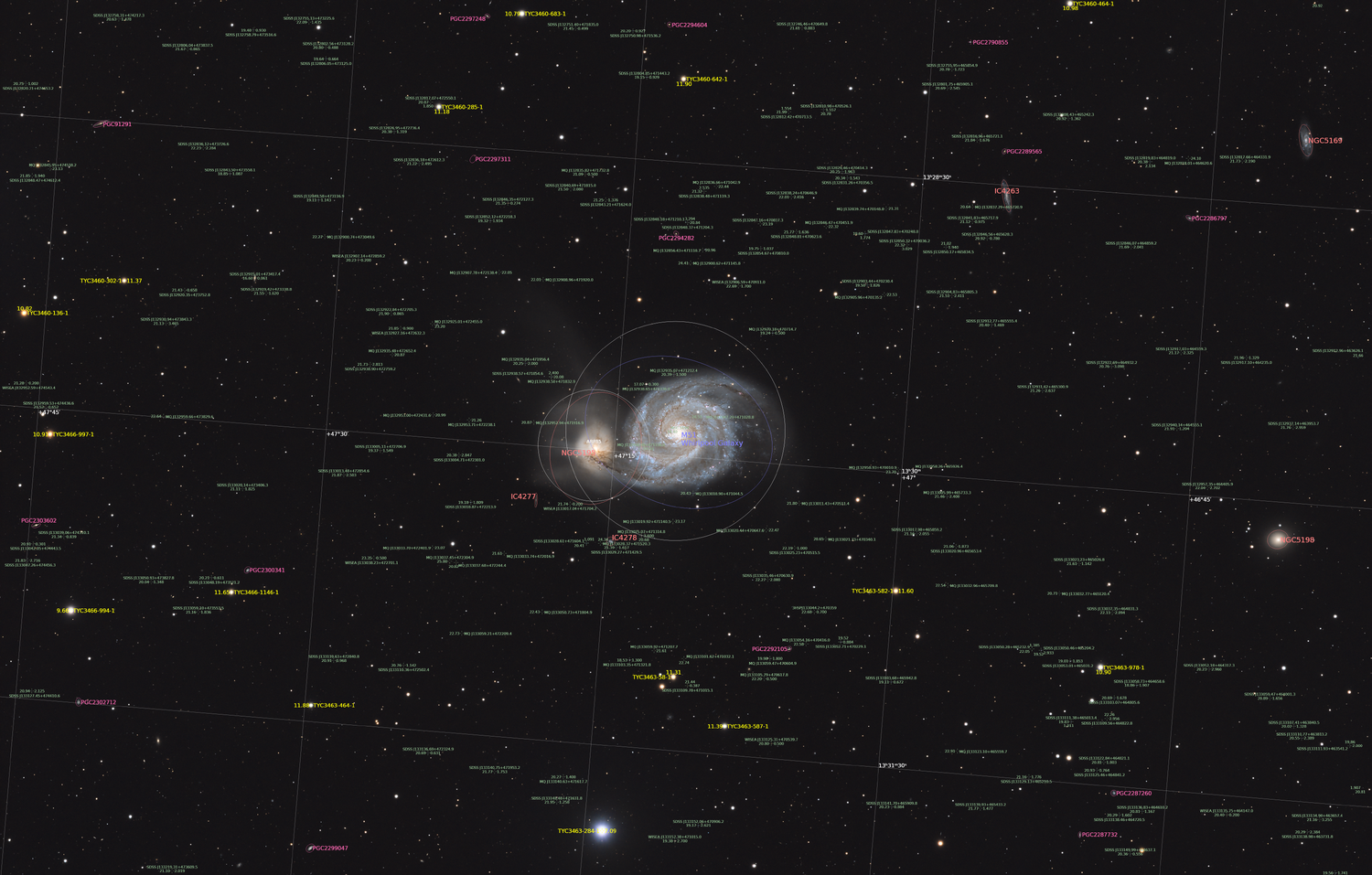

Bonsoir à tous, je suis rentré d'un séjour de 10 jours en Vendée avec quelques copains Météo très touristique : beau la journée mais nuageux la nuit Au final on a pu bénéficier de 3 nuits et demi seulement, toujours mieux que l'an dernier ceci dit (zéro nuit sur 10 jours...). Le setup est le même que dans la Creuse le mois précédent, à savoir : TOA150 + ASI2600MM + EFW + filtres ZWO 36mm, guidage avec OAG-L + ASI174 mini, le tout sur EM400 Temma2 et piloté par ASiair Plus : Puisqu'on me pose souvent la question : le poncho sur le trépied sert à protéger de l'humidité la batterie qui se trouve sur la tablette porte-acessoires, et également de la pluie puisque le setup reste en place 10 jours. L'ASiair est connecté à un CPL et l'autre CPL (qui lui est Wi-Fi) se trouve dans mon van. C'est la solution la plus rapide que j'ai trouvée, quand je n'ai pas de 220V sur le terrain alors j'utilise un extender Wi-Fi OPAL. Je vous présente une M51 prise sur 3 nuits, la L a été faite dans d'excellentes conditions, les RGB un peu moins avec beaucoup de passages nuageux. Au final j'ai conservé 4 heures de L avec une FWHM entre 1.6" et 1.85", et 1 heure pour chaque couche RGB, le tout en subs de 120s. Traitement Siril, BlurX + NoiseX sous Pix, finition sous CS5 avec recadrage de M51 pour mettre en valeur les 2 petites galaxies en haut à droite. Après pas mal de discussions sur Astrosurf quant au traitement, je me suis arrêté sur cette version soft calquée sur les conseils de JeffBax. Cliquez sur l'image pour obtenir la Full qui regorge de petites galaxies dans le fond de ciel : Gros plan : Et l'image annotée dans Pix, avec les quasars dont le plus faible atteint une magnitude de 22.32 :21 points

-

Une belle nuit au Champ du Feu en Alsace ce 30 Mai qui m'a enfin permis de shooter cette belle région du ciel. Compliqué car malheureusement très basse. Samyang 135mm ouvert à F2.4 Zwo ASI 2600MC DUO Gain 100 Filtre L-Pro StarAdventurer GTi 61x120 secondes Traitement Pixinsight WBPP, suite RC Astro et Photoshop.21 points

-

Ce n'est pas un choix car mon matos est effectivement "vieille école" FSQ première version Moravian G 4000 mono détails sur les acquisitions et version NB sur astrobin voici donc la tête de cheval en un peu plus de 4 heures de poses je pense que ce sera ma dernière image à la moravian car je vais la vendre pour passer à un capteur plus grand Franchement, jusqu'alors, c'est ma meilleure caméra : celle qui se fait oublier edit----- pour ceux qui l'ont demandé, voici la version avec étoiles et puisque que personne ne l'a demandée, la version h-a seule , en NB21 points

-

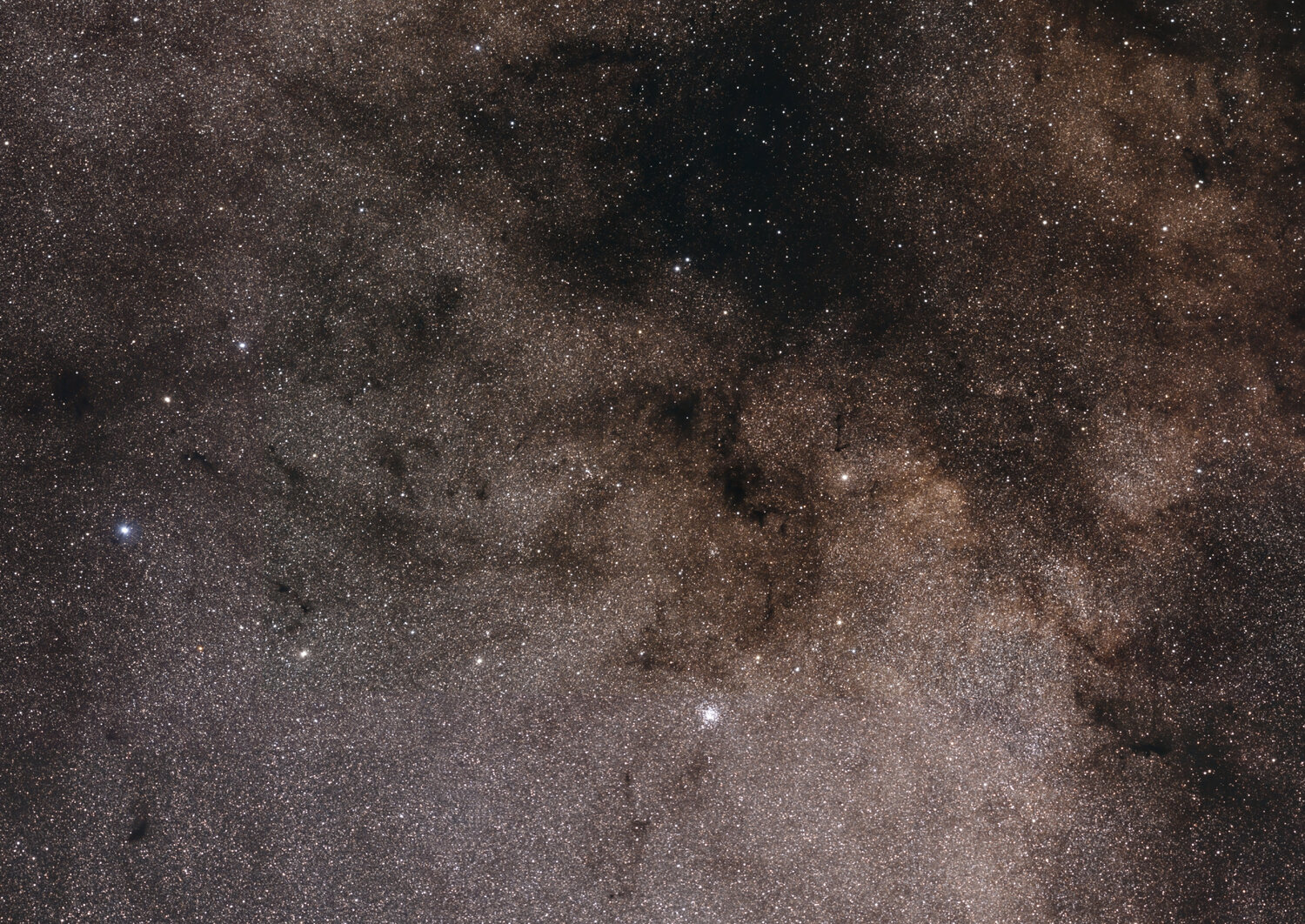

Voici une mosaic en 3 panneau de la voie lacté le 29-30 Octobre. Simplement prise avec mon apn standard, non defiltré et in objectif a F2 sur star adventurer Environ une heure par plan. celui du bas estdans la pollution lumineuse, ce qui explique les difference de gradiant / lumiere et densité d'etoiles. La comete etait encore la. Ca va de M16 (tout en bas en rose) a North America, et il doit y avoir un million d'etoile sur cette image. Je l'ai pris en 2-3h pendant que le telescope tournait tout seul.21 points

-

Salut, ça se passait ici, un 150/750 converti en truss tube désaluminé. et aujourd'hui gros coup de chance : une éclaircie vers 13H, avec quand même un léger voile d'altitude, une turbu bien présente, et de gros nuages qui ont traversé le ciel, mais j'ai quand même eu droit à quelques dizaines de minutes pour tester le newton. Ce n'était donc pas les conditions de rêve, mais on va pas faire la fine bouche voilà donc le bestiaux au boulot (qu'est-ce que c'est pratique de voir l'ombre du secondaire sur le primaire....) et l'unique photo faite ce jour, 5 images retenues sur quasi 500. vous remarquerez que j'ai pas fait de flat...21 points

-

Salut à tous ! Voici le 3eme objet de notre team Northern France Remote (NFR) : SH2-224 en version HOO-RVB Il s'agit d'un rémanent de supernova dans la constellation du Cocher, un objet similaire aux dentelles du Cygne mais bien bien plus diffus. La réalisation de cet objet aura été difficile a plus d'un titre : le signal est extrêmement diffus a la fois en H et en O et il aura fallu 80h cumulées pour atteindre ce niveau de signal. De plus, la météo en janvier aura été capricieuse, même en Espagne, ralentissant la progression de l'image ! C'est clairement un objet exotique qui aurait été impossible à faire dans le nord, surtout avec l'hiver que l'on a eu! Le screen d'une brute de 5 min en H autostrech: Idem en O: L'image: Côté exifs : Askar 107PHQ / Monture Eq6R, Asi2600MM, filtre Antlia HORVB 42h de H / 38h de O /3h de RVB Lieu: Pixelskies (Espagne) L'image en version plus grande ici: https://www.astrobin.com/k7ylip/ Bon ciel à tous, Julien et Mickael21 points

-

La longue queue de la comète du Diable (12P/ Pons - Brooks) Après des journées interminables de pluie et une couverture nuageuse constante, j'ai décidé de partir en direction de la Drôme Provençale, à la recherche d'un endroit avec un ciel sombre et un horizon ouest découvert. La difficulté de photographier cette comète réside dans le fait qu'elle est encore très basse sur l'horizon et risque donc d'être "noyée" par les lumières artificielles des villes. Au fur et à mesure que les jours passent et qu'elle se rapproche du soleil, elle sera de plus en plus basse. Alors j'ai décidé de partir, les prévisions météo dans la Drôme sont favorables. Je charge l'équipement dans la voiture et après deux heures de route je me retrouve à Rimon & Savel à plus de 1000m d'altitude . Je me tiens au coucher du soleil dans une prairie, où je monte mon tout mon équipement et j'attends avec impatience la nuit. Quelques moment après le coucher du soleil, je pointe la comète et je commence à shooter. Malgré quelques voiles d'altitude, je la distingue bien, elle est magnifique ! La comète Pons-Brooks se manifeste immédiatement avec une très longue queue, qui s'étend dans tout le champ de ma caméra ! Les comètes sont toujours des sujets fascinants, c'est peut-être le fait qu'elles sont des objets en mutation constante, même en quelques minutes vous pouvez remarquer le changement dans le ciel ou la variation dans la formation de la queue, ou peut-être que ce sera la signification évolutive qu'elles apportent avec elles, on dit que les molécules organiques et l'eau, composants nécessaires au développement de la vie sur terre, sont arrivés à travers certaines comètes qui ont impacté notre planète pendant sa formation. Le fait est que lorsqu'une comète passe, les photographes et les astrophotographes du monde entier lèvent les yeux pour essayer de capturer son passage. : Filtre Triband RVB Ultra Antlia : 38x90" : ZWO Asiair Plus : Askar FRA600 f/3.9 : ZWO ASI6200Mc Pro en mode ROI : iOptron GEM45 : ZWO ASI290MM Mini & guide scope Omegon 50mm : Siril - PixInsight - Photoshop : Rimon & Savel (26) : Bortle 2.8 : 13 mars 2024 La version full ici https://flic.kr/p/2pDuc4B21 points

-

Bonjour à tous, Voici la seconde image de notre team Northern France Remote (NFR): Abell 6 et HFG1sont 2 nébuleuses planétaires très faibles qui, même sous le ciel exceptionnel Espagnol ont demandé près de 90h de pose. Il s'agit d'une version HO-HOO (RVB pour les étoiles). L'objectif était de faire ressortir la couche O3 sur l'image finale. En effet, les images de ces objets trouvées sur le net montraient que les auteurs avaient surtout mis l'accent sur la couche H. Nous avons donc réalisé un mix 50/50 concernant H et O pour la luminance. HFG1, la nébuleuse la plus importante présente une structure en arc de cercle bleuté, on y voit même une galaxie en arrière plan ! L'arc bleuté est plus marqué à l'opposé de la queue, dans le sens de déplacement de la nébuleuse, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un front d'onde de choc de matière interagissant avec le milieu interstellaire. La seconde nébuleuse, Abell 6, plus fine, comporte des petites brillances au niveau des "pôles" et quelques irrégularités en son centre. Pour commencer, une brute de 5 min en H: Une brute de 5 min en O: L'image finale: Un crop sur HFG1: Un crop sur Abell 6: La full pour voir plus de détails et d'explications, c'est par ici : https://www.astrobin.com/30yo9o/ Côté exifs : Askar 107PHQ / Monture Eq6R, Asi2600MM, filtres Antlia HORVB 45h de H par brute de 5 min / 40h de O par brute de 5 min /60*60 sec par filtre R, V, B novembre/ décembre 2023 Traitement Pixinsight Bon ciel à tous, Julien Cadena et Mickael Coulon21 points

-

Bonchour Bonchour ! J'avoue que j'en ai bavé pour celle là et je ne parle même pas du traitement. Et franchement la Nishimura je sais pas pourquoi on en parle partout, elle est vraiment trop basse, pas si lumineuse, dans quelques jours c'est même pas la peine de la tenter elle sera noyée dans l'aube, dommage. Peut-être aux jumelles ou télescope ça peu être sympa en fin de nuit. J'ai eu une fenêtre de moin d'une heure pour la shooter donc environ 29 minutes d'expo en tout avec A7s sur 80ED monté sur une AZEQ6. 116x15'' secondes si je dit pas de bêtises. Je chipote mais je suis content du résultat quand même hein hehe !21 points

-

Bonjour à tous, L'une des image qui m'a demander le plus de temps de traitement de toutes celle que j'ai pu faire!! Une vrai galère à gérer le Ha afin de l'incorporer correctement sans complètement détruire le naturelle de la galaxie (bon ok quand on ajoute du Ha c'est pas vraiment pour faire naturel à la base ^^) et un bon équilibre des couleurs. J'ai recommencé 3x de 0 🥵 mais je pense avoir trouvé un bon équilibre entre visibilité du Ha et couleur de la galaxie L'image est clairement différente d'une version sans Ha et certain préfèrerons cette dernière que je n'ai pas trop trop travaillé mais l'exercice avec le Ha est super intéressant et révèle les alentours chargé de ce gaz. L'image est réalisé depuis mon remote en Espagne avec une FRA600 et une caméra FullFrame (pas de mosaique) ça rentre tout juste. l'image est constituée comme suit: Ha: 7h 50' L: 14h 50' R: 2h 30' V: 2h 10' B: 2h 10' Pour un total de 29h 30' La Version Ha avec quelques Crop de quelques zones d'intérets. Voici la version Sans Ha Voilà chacun aura ses propres goût mais clairement celle sans Ha pourrait être travaillée encore plus je me suis pas attardé au vu du taf de fou que la version avec Ha à demandée Merci de vos commentaire20 points

-

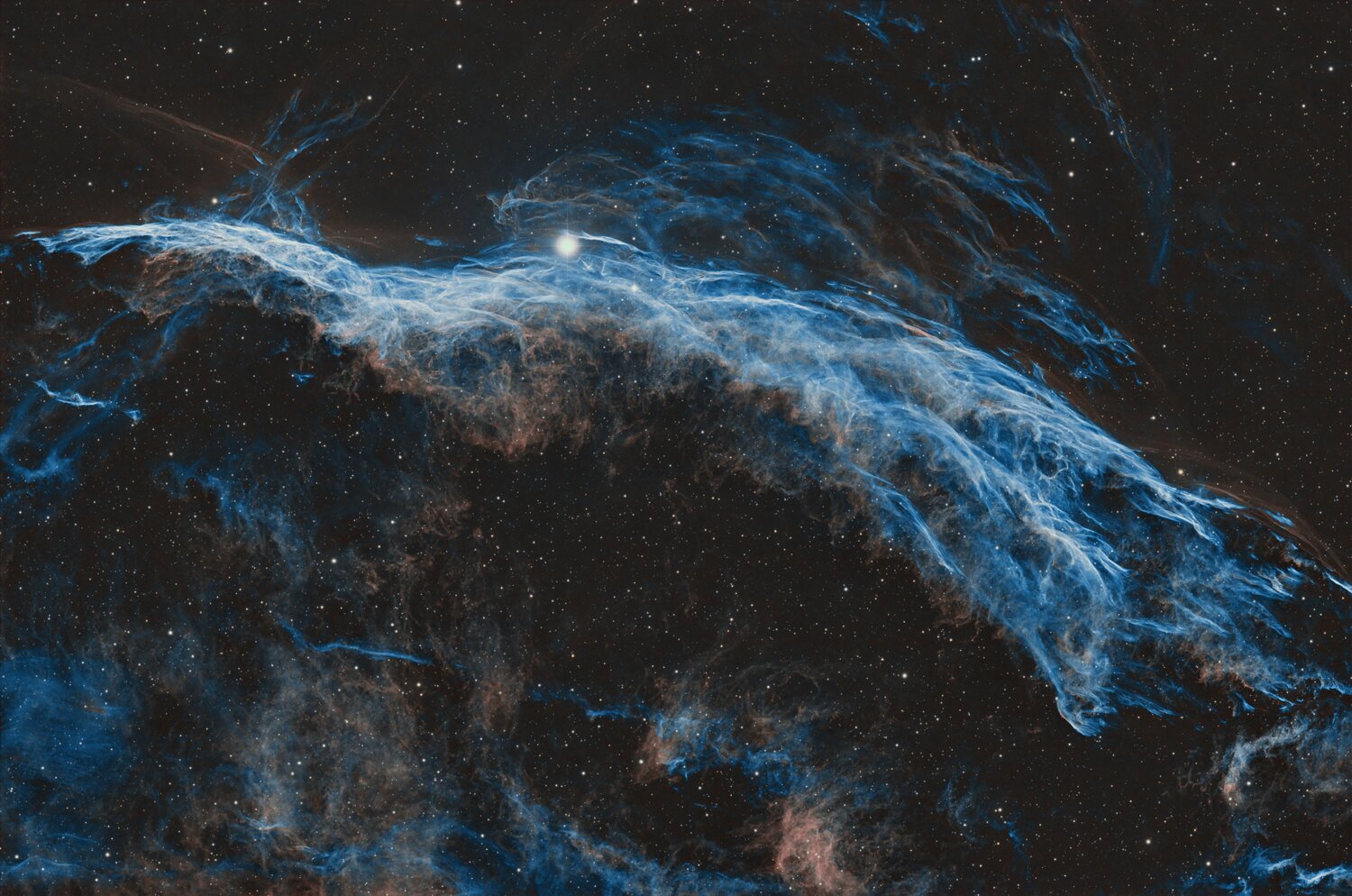

Bonsoir tout le monde Pour faire suite à mon gros post sur M33, voici cette fois un objet complètement différent, que je voulais faire pour tester cette fois mon nouveau filtre OIII Antlia 3nm. Pour ceux qui n'ont pas encore lu mon précédent post, c'est ici : Cette image a été réalisée dans la Drôme la semaine dernière, en première partie de nuit avec le Cygne au zénith. Description de l'objet imagé : NGC 6960, aussi appelée nébuleuse du Balai de Sorcière ou Petite Dentelle, est une région des Dentelles du Cygne situées dans la constellation du même nom. NGC 6960 se situe dans la partie ouest de ce rémanent de supernova, près de l'étoile 52 Cygni. La supernova à l'origine de ce rémanent se serait produite il y a entre 10 000 et 20 000 ans. NGC 6960 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784. Matériel utilisé : - TOA150 + correcteur TOA645 + EFW 7x36 ZWO + ASI2600MM (filtres ZWO LRVBSH 7nm et Antlia OIII 3nm) ; - Guidage par ASI174 mini sur OAG-L ZWO ; - le tout sur EM400 Temma2, et l'ensemble piloté par ASiair Plus ; - Connexion de l'ASiair à un CPL TPLink, puis second CPL Wi-Fi dans le camion entre 5 et 50 mètres de distance ; - Batterie LIFePo4 de 37Ah pour alimenter l'ensemble. Poses : - 5h20 retenues en Ha (7nm) en poses de 180s, - 6h00 retenues en OIII (3nm) en poses de 180s, soit un total de 11h20 retenues. Traitement : - Pré-traitement SiriL 1.4 béta3 en drizzle 2x avec tri des brutes sur Rondeur > 0.9 et FWHM < 2.5" pour chacune des couches H et O ; - GradientCorrection, BlurX correct only puis NoiseX léger sous Pix pour chaque couche ; - Alignement et crop des 2 couches sous SiriL ; - StarX sur les couches H et O sous Pix ; - Réalisation d'une superluminance avec les couches H et O avec Pixelmath sous SiriL ; - Composition LRVB des couches HOO sous SiriL ; - Script StatisticalStretch pour la LRVB sous SiriL ; - Script NB2RGB sous SiriL à partir des couches stars H et O pour obtenir de la couleur sur les étoiles ; - Réduction et recomposition des étoiles sous SiriL ; - Ajustement des couleurs par spectrophotométrie (SPCC) sous SiriL ; - Suppression du bruit vert (SCNR) sous SiriL ; - Léger BlurX puis NoiseX sous Pix sur la LRVB ; - finition sous CS5, remise de l'image à sa taille originale. Cliquez ici pour aller voir la full non-compressée20 points

-

Bonjour, Une personne étant tombée sur mon site web m'a demandé de lui faire un télescope similaire a mes 114*500 boule (https://sites.google.com/view/brebisson/home/114450-boule-v1)... mais en 150.... Voici la chronique de la fabrication! Comme je le fait souvent dans un tel cas, je fabrique tout en double... Dans le meilleur des cas, j'ai 2 télescopes au final... Dans le pire des cas, j'ai un plan B et je n'ai pas a tout refaire... Et comme le temps passé a faire 2 telescope n'est que d'environ 20 ou 30% de temps en plus par raport a un telescope unique... ca vaux le coup! 1: on trouve du bois: 5cm d'epaisseur de noyer et d'erable: Beaucoup de préparation et de coupe... et j'ai la base du matériel dont je vais avoir besoin 2: On prépare les choses et on commence a coller! 3: Ce projet vas utiliser au moins un pot de colle entier!!!! Mais les choses prennent forme... 4: on passe au tour!!!! 5: Et voila, une boule de finie... Une autre en devenir... 6: Merde! J'ai explosé une de mes boules!!!! Il y a très peu d'espace entre ne trou interieur pour le contrepoid et l'exterieur de la boule... Et j'ai dut mal calculé! Resultat, boule explosée ;-( Je vais voir plus tard si j'arrive à réparer cela avec un bouchon... En bas de la photo on voit le contrepoid que j'ai coulé en plomb.... 1.5kg tout de meme!!!! 7: Et voila 2 boules pratiquement terminées. Avec l'anneau qui servira à tenir l'araignée et la future base... La suite au prochain numéro lors de mon prochain passage à mon atelier... Cyrille20 points

-

Bonjour à tous, Je vous partage ma dernière photo, environ 26h de pose sur le mois d'Août Voilà une cible que je n'avais plus fait depuis mes débuts. J'adore cette cible mais il m'avais déjà donner du fil a retordre au traitement à l'époque. J'avais envie de l'a refaire pour un premier "gros" projet avec mon nouvel instrument : un CDK de 400mm à F/7 d'artisan par Paul Fays-Long de Gallifrey Optics Astrobin : https://astrob.in/ba7tjm/C/ C'est également l'une des premières photos de mon observatoire personnel qui est en service mais qui n'est pas complétement terminé. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît....20 points

-

Bonjour à tous, Je vous partage ici une image de cette belle galaxie, pour laquelle j’ai tenté de faire ressortir au maximum ses structures en Ha. Le challenge était de révéler au mieux ses « bras anormaux » ! Anormaux oui, on les nomme de cette manière, car, contrairement aux bras spiraux traditionnels composés d'étoiles, Ces bras sont constitués de gaz chaud ionisé, et ils ne suivent pas la structure spirale habituelle de la galaxie, Ils sont en effet inclinés par rapport au plan galactique. Cette spécificité est due au trou noir supermassif au centre de M106, qui formant un disque d’accrétion, émet des jets de particules avec une inclinaison d’environ 30° par rapport au plan galactique. L’interaction de ces jets avec le disque galactique créer des ondes de choc et donne naissance aux bras anormaux que nous pouvons observer sur cette image. Je vous propose également une petite animation, permettant de mieux distinguer les structures « classiques » de cette galaxie spirale, de ses bras anormaux qui viennent l’embraser. ANIM M106.mp4 Les acquisitions ont été effectuées en nomade, avec une AP155 sur une AP900 et une ASI2600 pour le capteur, filtres Astrodon LRVBHa L : 30H RVB : 1H par couche Ha : 35H Vos retours sont les bienvenus ! Malik20 points

-

Bonjour à tous, Je vous présente mon interprétation HOO de Abell 85 ( The Garlic Nebula). Ce rémanent de supernova est situé à environ 10000 années lumière dans la constellation de Cassiopée. Environ 50 heures de shoot ont été nécessaires, et le OIII en aurait mérité encore pas mal vu la faiblesse du signal présent un peu partout dans le champ. La nébuleuse sur la gauche est SH2-170. La full et les détails d'acquisition sur mon compte astrobin : https://www.astrobin.com/24cqkr/20 points

-

20 points

-

Qu'est-ce que j'aime cette époque de l'année et la région du cygne quelque soit la focale ! C'est juste beau quelque soit l'endroit où on regarde... J'ai pointé ici sur NGC6871 un petit amas ouvert au milieu des nébulosités du cygne. On y voit la tulipe et un dauphin bleuté plonger 😌 4h30 en poses de 90s avec EDPH76, 2600 et L extreme en centre ville prétraitement Siril et finition Pix. Bonne plongée 🙂 Sam20 points

-

Hello, quasiment aucune photo de la comète du moment ici. Vous êtes endormis ? Après avoir vu quelques belles images de ce joli spécimen je me suis motivé à tenter de l'imager. Après repérage sur Stellarium j'ai estimé que vers 5h30 du matin ç'était jouable au-dessus des chênes du voisin. Bon, malgré le réveil matinal et avoir longtemps espéré elle n'est finalement passé par dessus que bien trop tard. J'en ai quand même profité pour bien planifier la nuit suivante qui s’annonçait dégagée. J'ai déménagé le setup côté court, c'est moins pratique pour plein de raisons mais au moins j'ai un horizon nord-est un peu plus dégagé et ce coup-ci c'est bon. Levé à 4h00 cette fois et début des prises de vue environ une demi heure plus tard. J'ai fait un premier traitement avec 3 poses par couche RGB et la totalité des poses L (40) de 2mn chacune. 80mn c'est beaucoup trop long pour figer les détails de la queue mais ça permet de bien la faire ressortir. Je vais tenter en faisant des paquets plus restreints pour voir. J'ai aussi préparé (non sans mal) une petite animation pour mettre en valeur les ondulations dans la queue de comète. J'avais déjà fait ça il y a quelques mois avec d'anciennes images (ici pour les curieux) Je suis d'ailleurs surpris qu'on n'en voit pas plus souvent, je trouve ça assez spectaculaire, même avec mon matos très modeste. Avec un instrument rapide, dans les f/3 ou moins et une caméra sensible il y a moyen de faire du beau spectacle. Attention l'anim est plutôt lourde pour un gif. On peut aussi admirer l'encombrement du ciel... Altair 183M mono non refroidie + Skywatcher 72ED sur HEQ5, NINA, PHD2, Pixinsight L : 40x2mn soit 80mn R : 3x2mn soit 6mn G : 3x2mn soit 6mn B : 3x2mn soit 6mn Total : 1h38mn Le lien Astrobin : https://app.astrobin.com/i/7ps98v19 points

-

Salut tout le monde, je suis parti avec mes potes habituels pour 10 jours en Creuse, dans le même gîte que l'an dernier. Ce séjour m'a permis de tester enfin la TOA150 échangée cet hiver contre mon APM130 (petit coucou à son nouveau papa !). Avec cet instrument l'idée c'est d'atteindre un échantillonnage de 0.70" pour des galaxies moyennes à faibles. La TOA150 est donnée pour une résolution de 3µ au centre du champ et 5µ au bord d'un 24x36 (avec le correcteur FL67), ça matche assez bien avec les pixels de l'ASI2600 mono. Les conditions météo ont été soit parfaites (seeing 1.59" et SQM 21.88) soit désastreuses, avec au total 4 nuits exploitables sur les 10, et beaucoup de pluie et d'orages violents. Matériel : TOA150 + correcteur FL67, ASI2600MM à -10°C + EFW et filtres 36mm ZWO, OAG-L + ASI174, monture EM400 Temma2, ASiair Plus Pour toutes les images, retrait de DOF, traitement SiriL, BlurX + NoiseX sous Pix et finition CS5. - NGC 3718 dans la grande Ourse, la meilleure nuit, avec un seeing entre 1.59" et 1.8" pour les plus mauvaises, mais une humidité infernale due à 2 jours de pluie ininterrompue. 5 heures de pose avec des subs de 180s en L. J'ai également des couches RVB pour cet objet mais pour le moment le résultat ne me satisfait pas. On devine une myriade de galaxies dans le fond de ciel. Cliquez dans l'image pour la full. - Le trio du Dragon, NGC5981 + NGC5982 + NGC5985, avec là encore un très bon seeing mais toujours une humidité importante. 3 heures de pose en subs de 180s. Pour cette image comme pour celle de 3718, on voit que les étoiles ont un défaut (aigrette sombre). Après contact avec Riton, j'ai un peu desserré les anneaux et le correcteur et je n'ai plus retrouvé le défaut sur les images du reste de la semaine. Cliquez dans l'image pour la full. - Le classique trio du Lion, M65 + M66 + NGC3628, seeing nettement moins bon et présence de la Lune pas très loin. 2 heures de pose en subs de 120s. Cliquez dans l'image pour la full. - NGC3344 dans le petit Lion, seeing moyen entre 1.8" et 2.4", présence de la Lune pas très loin. Je suis assez content des détails qui apparaissent pour une galaxie de taille modeste, ça augure du bon pour la suite. 2 heures de pose en subs de 120s. Cliquez dans l'image pour la full.19 points

-

Salut, désolé de ne pas être très original cette fois. Mais la lune à moitié pleine et les quelques voiles nuageux m'ont incité à me replier sur une valeur sûre. Et il faut avouer qu'il y a un certain confort à traiter une cible aussi grande et brillante ☺️ Sur les deux dernières nuits, j'ai pu accumuler en tout 10h de luminance et 45min par couche couleur. Les conditions de turbulences ont été un peu variable mais au final 2,27" de FWHM sur la luminance empilée ce n'est pas si mal. En termes de magnitude limite, malgré la lune, ASTAP me donne la première fois la magnitude 22. Vive le diamètre ! Voici le résultat, un peu recadré et redressé (clic droit pour la full) : L'habituelle luminance annotée avec les galaxies d'arrière-plan et les quasars par redshift : Bon dimanche, Dan Détails techniques : Astrographe 250/1200 carbone de construction personnelle, optiques Mirrosphère + correcteur de Wynne 2,5 pouces Monture AP900 ASI183mm, guidage OAG + ASI120MM, ASIAIRv1 Luminance 600*60sec à gain 110, -10 °C Chrominance 45*60sec à gain 110, -10 °C par couche Turbulence moyenne (FWHM de 2,27" sur la luminance), premier quartier, quelques voiles d'altitude, pollution lumineuse de l'IdF (Tour Eiffel à 23km) Empilement Siril, traitement PI et Rawtherapee19 points

-

Bonjour Voici un timelapse des aurores du 16 avril 2025 entre 22h00 et 23h30 environ, au Phare d’Antifer, entre Le Havre et Étretat (Normandie) : 49°40'48.5"N 0°10'00"E La pollution lumineuse à l'horizon au centre est causée par les lumières de Londres et de sa banlieue. Les lumières rouges à l'horizon sont celles des éoliennes de Fécamp. La fréquence de rotation du feu du phare étant de 20 s, j'ai pris 240 photos toutes les 20 s, entre deux passages du feu. J'ai interrompu la prise de vues pendant 1 minute pour vérifier la mise au point et l'exposition. La vidéo représente donc 81 minutes de temps réel. Voici la chronologie : 22h06m : début vidéo 22h10 : début crépuscule astronomique 22h42m : arrivée du premier pilier 22h54m : développement d'une masse aurorale sur le nord-nord-est 22h57 : fin crépuscule astronomique - début de la nuit 23h03m : des piliers intenses s'étalent du nord-nord-ouest au nord-nord-est 23h13m : les piliers fondent mais l'activité reste visible 23h25m : disparition des derniers piliers 23h27m : fin vidéo Il y a 240 poses de 15 s toutes les 20 s, f/2, 800 ISO. Canon R6 mk II et Sigma 14 mm f/1.8 Art. Post traitement et vidéo sous Photoshop. Léger recadrage (haut et droite). A+ Fred antifer.mp419 points

-

"Les voiles de feu d'Orion" Sous les cieux de l’hiver, la ceinture d’Orion dévoile un spectacle grandiose. Entre brumes cosmiques et nébuleuses flamboyantes, cette fresque révèle l’incandescence d’un univers en perpétuel mouvement. Cette fresque composée de 6 panneaux en Hoo-RGB à nécessité le traitement de 24 tuiles au total pour une résolution de 26813x11500 soit 308Mpx En espérant que le résultat vous plaise 🙏 : Filtre Antlia ALP-T Ha/OIII, Ultra RVB : Mosaïque de 6 tuiles de 42x180s + 40x60s : ZWO Asiair Plus : Askar FRA600 f/3.9 : ZWO ASI6200Mc Pro à -10° : iOptron GEM45 : Siril - PixInsight - Photoshop : Col de la Chau (Drôme) / St Martin en Haut (69) : Bortle 3 et 4.5 : 05,06,14 et 17/02/25 La version full https://flic.kr/p/2qMJ4AK19 points

-

Voici une Mosaique qui m'a pris des semaines a assembler. La voie lacté de Altair jusqu'a son coeur, juste au sud de M8 Shooté cet été sur quelque nuits, le traitement a été beaucoup plus long. environ 1h par panneau, pose de 20 a 30s iso 3200 sur mon sony A6400 non defiltré (mon appareil de photo diurne) avec le samyang 135mm, sur star adventurer. Le fichier complet fait 4Go. j'ai compressé, jpeg et divisé la dedinition par 2, pour arrivé a une petite image réduite de 14000x12000 pix. Quelques extrait d'abord de zones interessante, puis la full pour se balader ! Celui qui compte les étoiles a gagné une biere !! A moins d'utilisé une IA , ca n'arrivera pas. Altair et ses nuages de poussieres: Le haut de l'écu de Sobieski: Des nuages sombres et amas La nebuleuse sombre du cheval : A la limite sud de ce qu'on peut voir en France. Le centre de la voie lacté en bas (le plus lumineux) et biensur M8, M20, des nebuleuse sombres, poussieres, amas... Et pour la balade: ne vous perdez pas, laissez des petits cailloux derriere vous en avançant !19 points

-

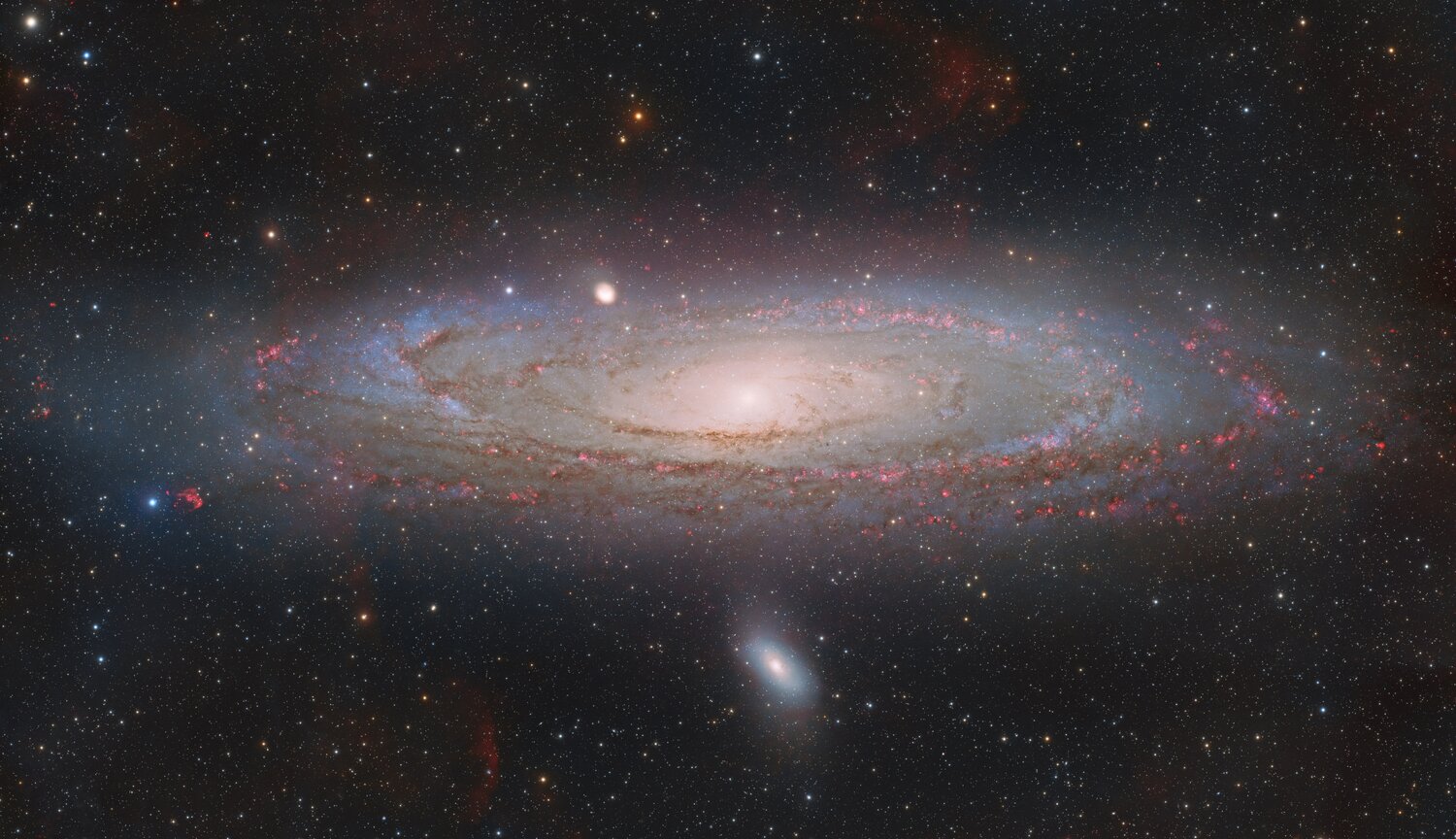

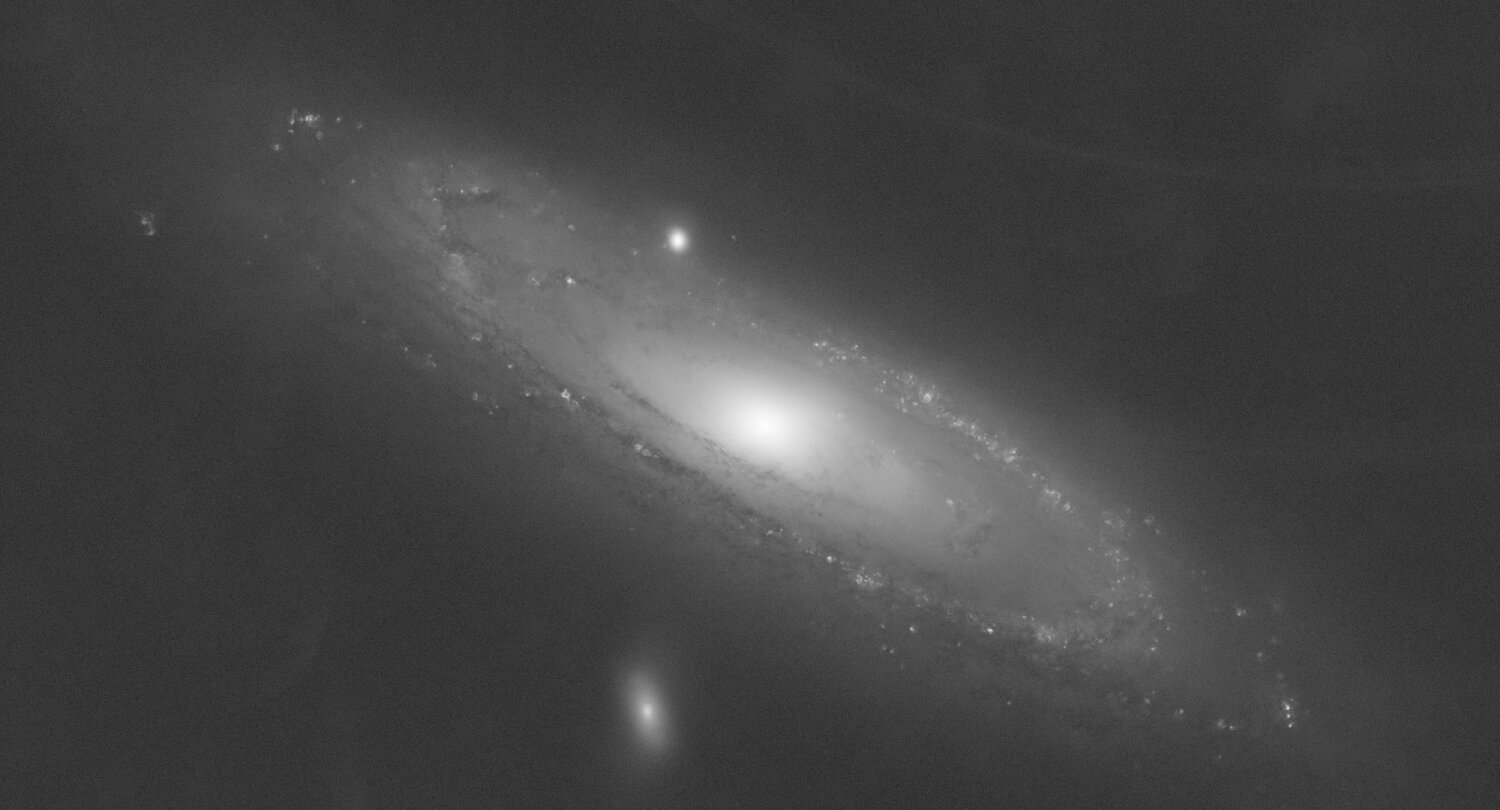

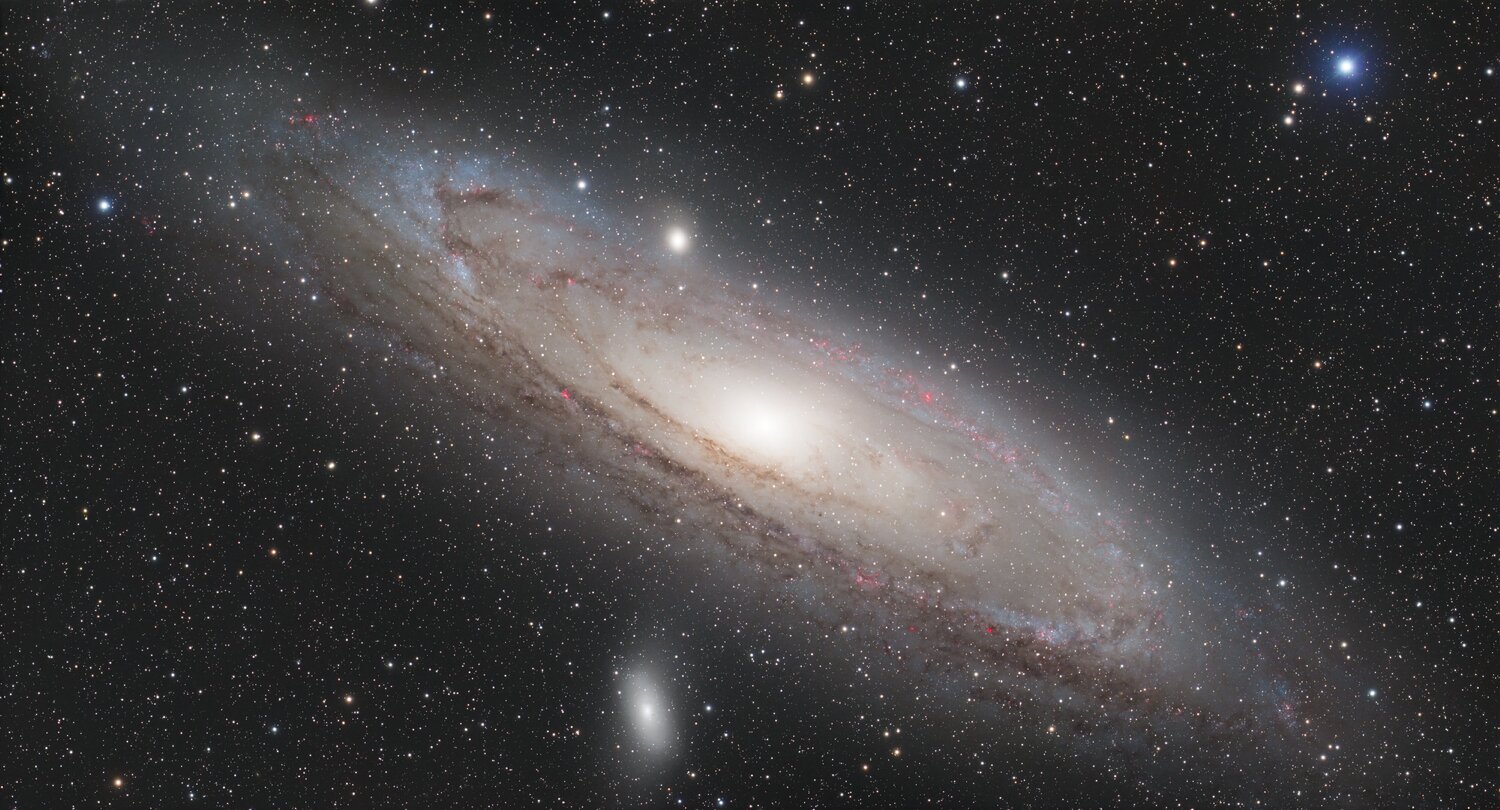

Salut à tous, Un grand classique mais que je n'avais pas re-shooté depuis longtemps. Ma dernière image de M31 avait été faite à la 80 ed et au canon 350D astrodon; c'est dire 😅. Cette image a été prise depuis les hauts de France avec mon 2ème setup: fra 400/asi 2600mm. Les acquisitions se sont faites sur 3 sites différents: domicile, Grévillers et Radinghem entre fin aout et début octobre. Il s'agit d'une version LRVB-H en un peu plus de 28H. En plus de faire face à une météo compliquée dans le nord de la France, j'ai eu 3 gros problèmes à gérer lors du traitement de l'image: 1/ dès le début, j'ai dû cropper une partie de l'image à cause d'une rotation du cadre (une bague s'était desserrée) entre les différentes cessions 😞. 2/ j'ai également des reflets que je ne m'explique pas sur mes masters de H et de R (si qqn a une idée?) 3/ la couche H n'a pas été facile à intégrer. L'image: plus de détails et version moins compressée ici: https://www.astrobin.com/ez9cfm/ Pas de shoot depuis car le temps est couvert depuis le 5 octobre😩 Bon ciel à tous19 points

-

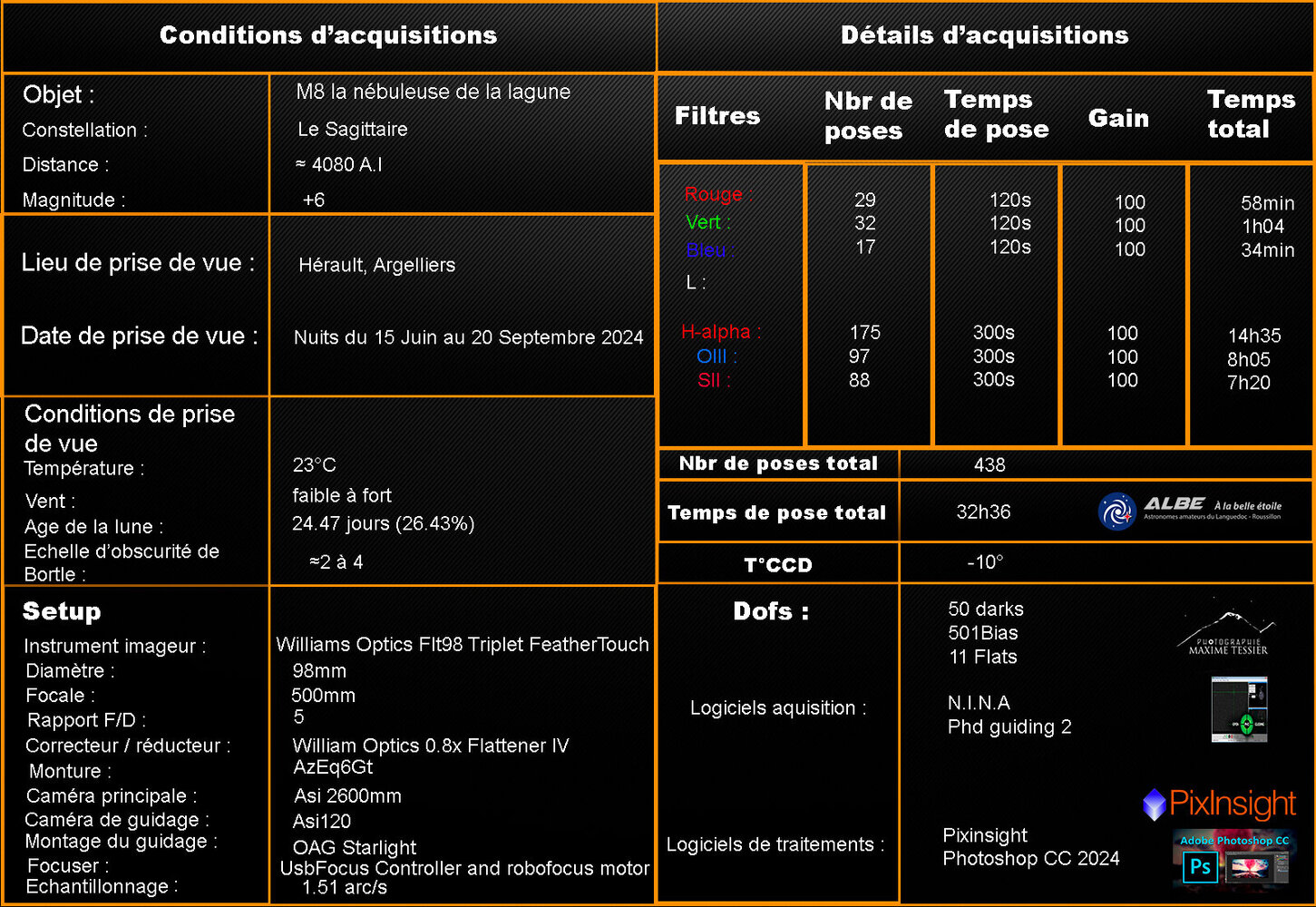

Bonjour à tous, http://www.astrosurf.com/uploads/emoticons/biggrin.png Voici un objet que je voulait faire depuis un moment, un objet magnifique mais qui est malheureusement très bas chez nous. Le setup a été braqué dessus à partir du mois de juin jusque fin septembre pour arriver à collecter ces quasi 33h de poses, la nébuleuse n'étant jamais montée au dessus de 22 degrés, réduisant de manière conséquente le temps de pose possible par nuit. L'autre difficulté a été que cette hauteur l'été est souvent sujette aux voiles d'horizon et à la pollution lumineuse. La couche SII est la plus détaillée je vous la posterai en comparaison au autres avec un slide depuis mon site. Je vous présente donc M8 et les infos d'acquisitions dans le tableau si dessous, pendant que Kiki attaque de son côté le traitement de la tulipe que nous avons shooté en parallèle. Je posterai bientôt une version HOO. On aurait bien aimé pouvoir mettre plus de temps de pose mais sa hauteur aura eu raison de nous, ayant déjà plusieurs projets s'étalant sur plus d'un an. A vos avis, n'oubliez pas d'aller voir la pleine résolution : https://www.astrobin.com/fq3dwz/ Edit, le slider pour voir les différences entre le couche HA et SII : https://www.maximetessier-astrophotographie.fr/m8-la-nebuleuse-de-la-lagune/19 points

Ce classement est défini par rapport à Paris/GMT+01:00