Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 05/17/25 dans toutes les zones

-

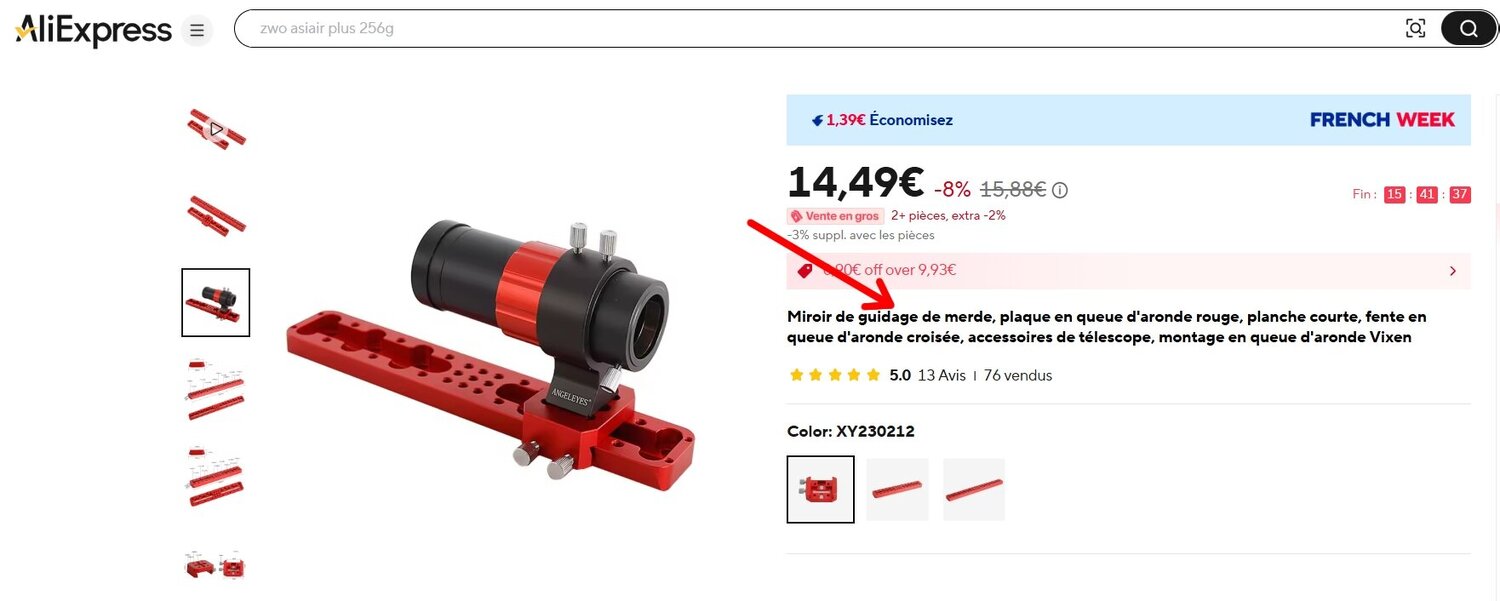

Ceci est un premier compte rendu de la lunette APM 152 F6 SD. L'objectif comporte une lentille FCD 100, l'autre lentille (?). Je l'ai récupérée directement dans les locaux d'APM à côté de Sarrebruck. Un contact en anglais et puis en français car Mme A.J. est totalement bilingue (parlé et écrit). En arrivant chez moi je me rend compte que le tube d'allonge à du jeu (avec un backfocus de 220 mm il faut un tube d'allonge de 80mm pour faire la mise au point en visuel avec un RC de 2 pouces). J'envoie un mail à 20h00, je reçoit dans le quart d'heure 2 SMS de réponse Le lendemain un troisième qui me demande d'aller voir ma messagerie. Par mail, elle me confirme que leur lot de tube d'allonge est hors norme et me propose plusieurs solutions. Donc très pro et en plus sympathiques ! Mais revenons à la lunette. Premier point le traitement anti-reflet est quasiment invisible, beaucoup moins marqué que dans la TS 125, qui est légèrement verdâtre. Le po est le classique 3,7 de KUO, nickel. La construction mécanique excellente comme la TS, je pense qu'elle sort de la même usine. Première hérésie je fais monter une queue Vixen à la place de la Losmandy (que j'ai conservée) et hop 700 gr de gagnés. Dans cette configuration la lunette avec anneaux, queue d'aronde et poignée pèse environ 10,1 kg (la 125 c'est 7.8 kg). La longueur de transport 750 mm et en configuration observation 1100 mm avec la pare-buée déployé. Le premier pari était mécanique la Skytee2 allait-elle supporter le choc ? Je vais tuer le suspense NO PB ! L'équilibrage en altitude se fait sans souci, j'utilise une platine AMD à double serrage de 170 mm de longueur. J'ai un Uni 18 Berlebach, un petit coup sur le pied et la vibration cesse en 1 seconde. Lorsqu'on fait la mise au point aucune vibration. Les molettes micro-métriques fonctionnent parfaitement sans vibration. Un infime bémol parfois un point dur sur l'azimut donc j'ai commandé un second contrepoids. La mise en œuvre est comparable à la à f7.8. Donc sur le plan logistique le passage de 125 à 152 est transparent. Et rien à régler 🎊! Étant plus courte d'environ 10 cm l'observation à 70° d'altitude est plus confortable avec une chaise astro réglable en hauteur. Le second pari la qualité optique de cette APM n° de série 20. J'avais un certain stress, 2 collègues sont venus avec moi afin de jouer le rôle de cellule psychologique au cas où ... Lieu d'observation forêt de Chaux, un sqm théorique de 21.5, limite Bortle 4/3. Bonnes conditions d'observation un peu de turbulence, Meteo blue annoncait un index seeing 4/3, jetstream 21/ms). Ce n'étais pas vraiment une soirée d'observation mais plutôt une séance de rodage et de prise en mains de la lulu. Les oculaires utilisés: xw 40 mm (7 mm de pupille x22.5) 30 mm TMB paragon (5mm ×30) Morphéus 17.5 (3 mm ×50), 12.5 (2 mm ×70), 9 (1,5 mm × 100) et 6,5 mm. (1mm x 140), RC Evribrite Télèvue 2 pouces, Plus pour les collègues un 40 mm superview et luminos 19 mm. Pourquoi des oculaires différents pour les collègues? Car je suis pénible sur le côté ponctuel des étoiles et étant astigmate mes oculaires de 40 à 12,5 sont équipées de lentilles de correction (dioptrix Télèvue 1,50 et 1.25). Première vue la Polaire, dès la lunette installée et donc non refroidie, c'est ponctuel les étoiles sont super fines et je passe tous les oculaires en revue. Á 140 on observe la turbu et l'image est teintée avec dégradé jaune extrêmement léger (en pinaillant) la petite double était magnifique extrêmement ponctuelle). Ce qui nous a marqué tous les trois c'est le côté figé de la mise au point on la trouve, plutôt elle nous accroche, sans difficulté. Cela s'est répété tout au long de la soirée. La cellule psychologique ne sera pas nécessaire 😄! Cible suivante Jupiter mais seulement à 100 elle était en train de coucher derrière des arbres. Pas de chromatisme sauf atmosphérique et on pouvait distinguer 2 bandes. Puis nous avons observé différentes cibles m44 et 67 en AO, clichés de diamants sur un velour noir, si si. En 40 mm on a 3° de champ. La courbure de champ est là mais discrète pas d'énorme différence avec la 125 f7 8, sauf avec le luminos où on perd 1/3 du champ qui part en sucette. Puis des galaxies, le Sombrero à x72 et là les trois nous avons distingué le renflement en vision directe et la bande d'accrétion en décalé ! Et l'avantage de la lulu le champ observé varie entre 3 et 0,5 ° avec ces oculaires. M51 débat interne sur le meilleur grossissement x72 ou 100 ? Afin d'éviter d'en venir aux mains nous n'avons pas tranché, mais nous étions tous d'accords, en décalé on voit bien l'accroche entre les 2 galaxies. M81 et M82 dans le même champ x 100, c'était limite mais top. Et hop un petit coup à 140 sur M81, une première me concernant et l'image était encore assez lumineuse. Oups! dans l'euphorie du moment j'ai oublié les AG, la prochaine fois. Donc la lunette a remplit son contrat elle grossit jusqu'à 1D sans pb et sans altération de l'image et dès qu'elle est sortie de la boîte. Cela promet pour de futures observations avec plus de temps et de méthode (serviette sur la caboche 😅) sous un bon ciel. Et la différence de luminosité est visible par rapport à la 125. J'ai donc bien fait de suivre mon biais de confirmation 🤣 J'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire en lunaire car avec son index-rc de 2.89 elle devrait être excellente. Désolé d'avoir été trop long ...1 point

-

1 point

-

Dans l’esprit de collaboration qui nous anime chez SADR (remote associatif au Chili) voici le résultat de 53h mises en commun sur la Nébuleuse du Poulet qui court, IC2948 dans la constellation du Centaure. Pas mal de détails pour un crop d’une image prise avec une petite lunette de 71mm. 🙂 J’ai taché d’aller chercher des couleurs au-delà du bleu et du orange dans le mixage SHO . Merci aux collaborateurs: Jean-Paul Quéau, Gaëtan Leroy, Alexandre Delarue et Patrick Delay! La full: https://www.astrobin.com/5csge4/1 point

-

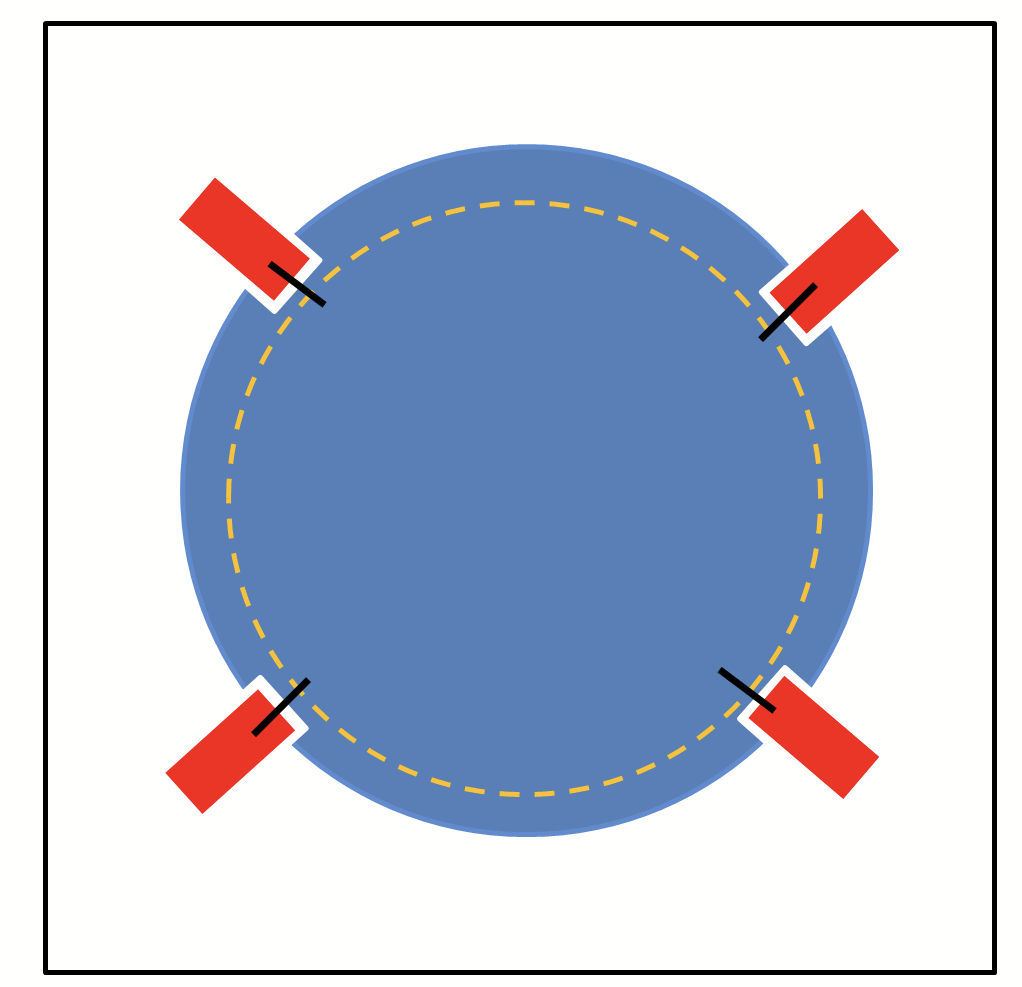

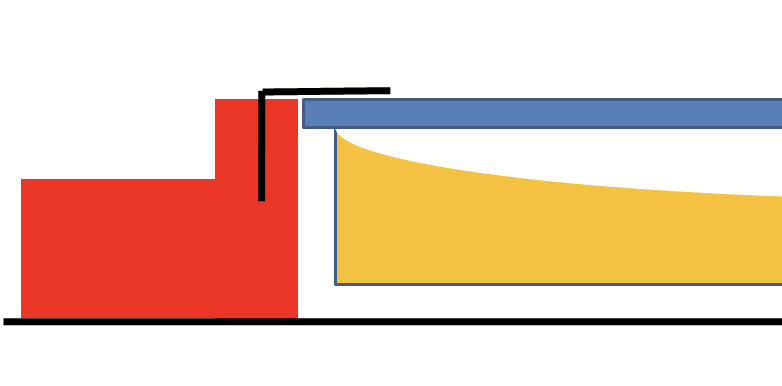

oui, j'avais pas mis à jour des photos car je les avais prise sur les telescopes des copains. j'ai fait la demande pour faire la Màj. En attendant, pour vous expliquer : en vue de dessus: - le capot en bleu - les cales en rouge - le miroir en orange pointillé - les crochet L en noir vue de coté : Yannick1 point

-

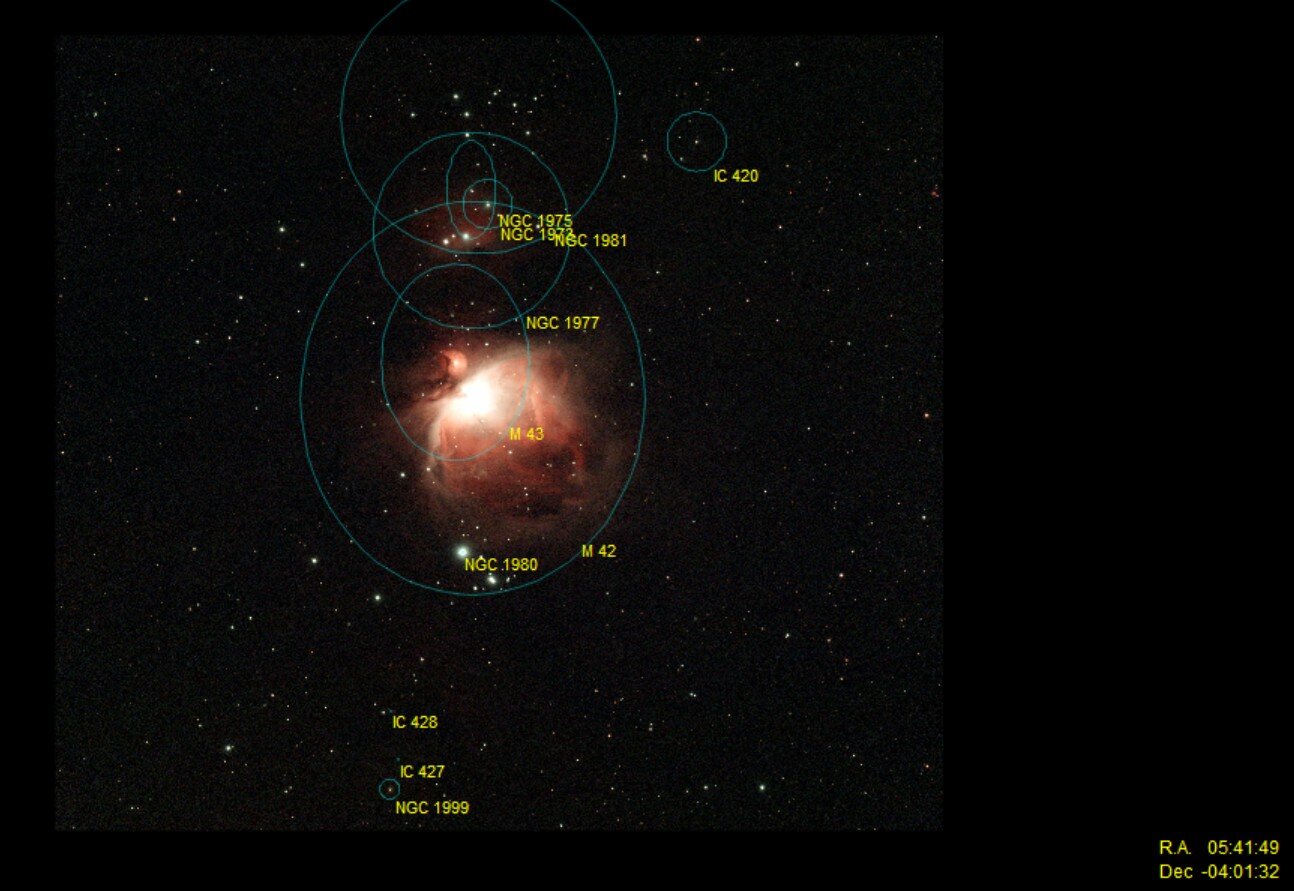

Chose promise, chose due, la plus célèbre des nébuleuses diffuses, visible à l'œil nu dans notre ciel de l'automne et de l'hivers. M42 Objet: M42 ou Grande nébuleuse d'Orion Constellation: Orion Mosaïque: 3° x 2.7° Multinuits: Non Date: 04 Février 2025 Heure: 20h30 Lieu: Pessac Images: 702*10s Temps: 1h57mn Filtre: Dual-Band Humidité: 71% Température: 13° Lune: Croissante 43% Traitement: Gimp 2.10 La nébuleuse d'Orion ou Grande Nébuleuse d'Orion ou Messier 42 (M42 du catalogue de Messier) ou Sh2-281 ou LBN 974 ou NGC 1976 est une nébuleuse diffuse qui brille en émission et en réflexion au cœur de la constellation d'Orion du bras d'Orion de la Voie lactée, ainsi qu'une importante région à sursauts de formation d'étoiles. Elle est une des nébuleuses les plus spectaculaires, et la nébuleuse la plus intense visible à l'œil nu depuis l'hémisphère nord, de nuit et en l'absence de pollution lumineuse, observable avec des jumelles. Sa taille est d'environ 24 années-lumière. Sa structure occupe un pan de ciel de 66 × 60 minutes d'arc, quatre fois plus étendu que la pleine lune. Cet objet correspond à la principale partie d'un nuage de gaz et de poussières beaucoup plus vaste encore, le nuage d'Orion, qui s'étend sur près de la moitié de la constellation et contient en plus la boucle de Barnard et la nébuleuse de la Tête de Cheval. En 2007, les nouvelles mesures disponibles, grâce notamment aux grands radiotélescopes intercontinentaux Very Long Baseline Array ont permis de ramener la distance de la nébuleuse de 1 500 années-lumière, comme on le croyait jusque-là, à environ 1 350 années-lumière de la Terre, soit un rapprochement virtuel d'environ 10 % ce qui fait d'elle la pouponnière d'étoiles la plus proche du Système solaire. La nébuleuse d'Orion contient un amas ouvert renfermant de nombreuses étoiles très jeunes et très chaudes (Théta, le Trapèze), nées récemment et dont le rayonnement ionise à présent l'hydrogène environnant (région à sursauts de formation d'étoiles). Nébuleuse d'Orion Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article Nébuleuse d'Orion de Wikipédia en français (auteurs)1 point

-

Tout a été cité sauf UN : l'iDSA, mon petit favori évidemment. http://www.deep-sky-atlas.com/ Il y a un sujet complet sur cet atlas ici :1 point

-

1 point

-

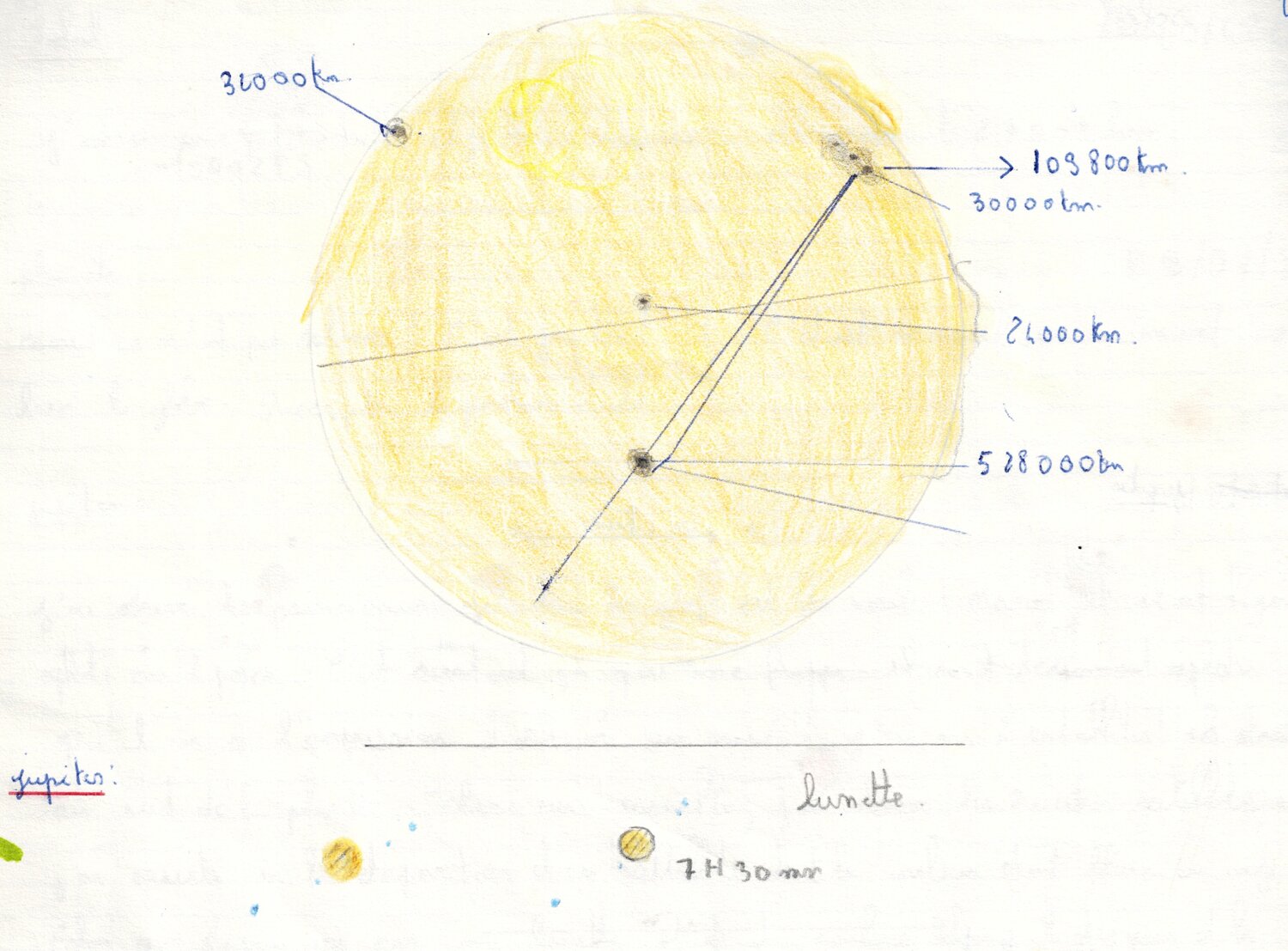

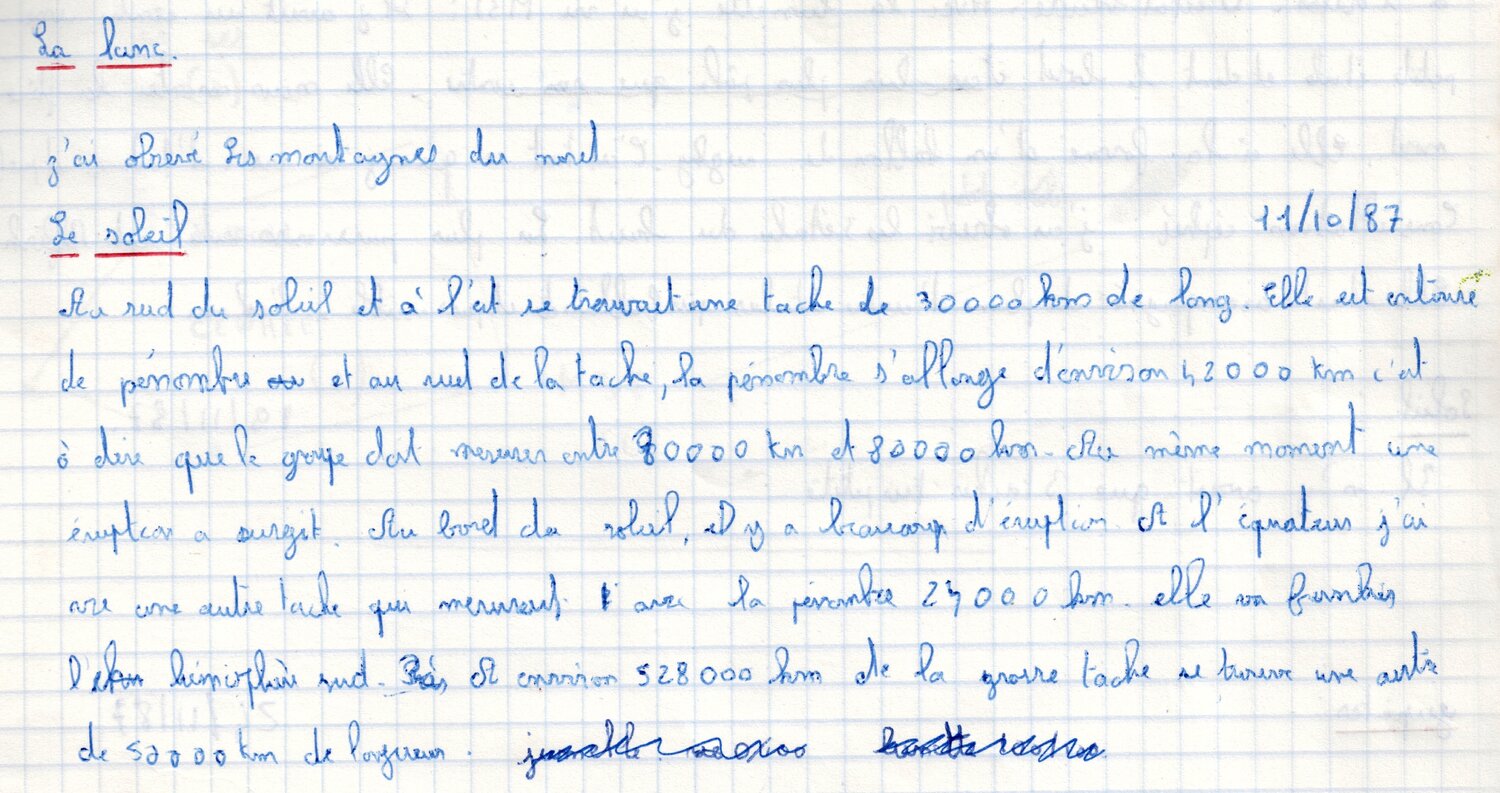

Salut Etoilesdesecrins, Ton commentaire m'a incité à fouiller mes premiers dessins solaires, tandis que j'étais gamin en...1987 ! J'ai remis la main sur mon vieux cahier d'astronomie qui a l'odeur des vieux souvenirs. Bon, on se moque pas, hein, j'avais 10/11 ans...Les fautes d'orthographe, je meurs d'envie de les corriger mais ce serait une erreur ! Allez, circonstance atténuante : ce n'était ni vu ni noté par la maîtresse ! vu pas personne d'autre que moi d'ailleurs !! (Bon ok, je sors : "tu me copieras 100x, le verbe au...") C'était mon cahier tel un journal intime mais d'astronomie ! Je m'étais inspiré du livre "Jean François astronome" pour mesurer les tâches. Et comme tu dis, on ne voyait rien d'autre que l'ombre et la pénombre par projection ! Ce n'était même pas une 60/700 mais une longue vue Tasco de 40mm !!! Le temps passe, le temps passe....1 point

-

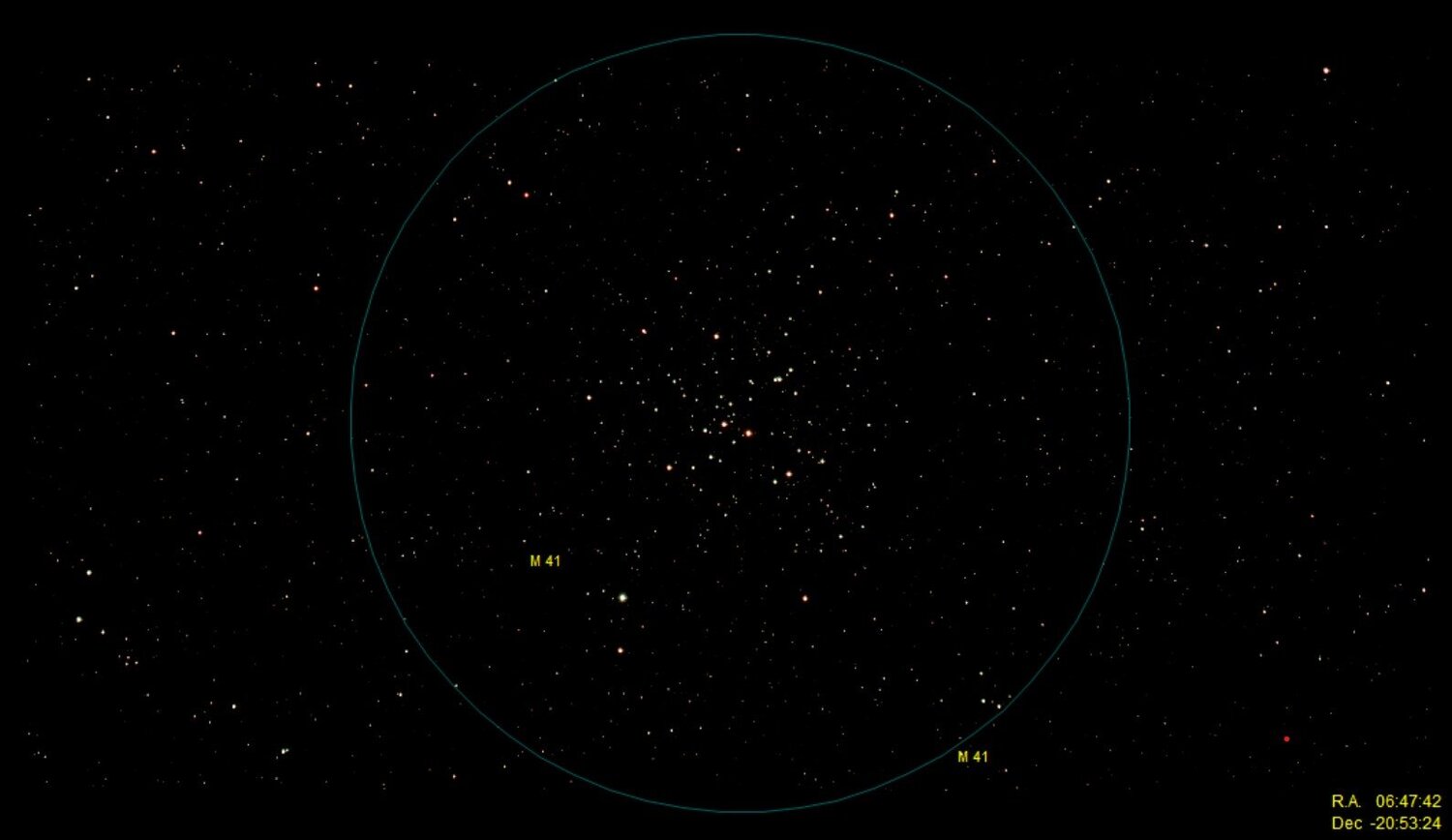

Je continue dans l'ordre de numérotation les objets Messier que j'ai déjà capturé, comme vous pouvez le voir, j'ai encore du pain sur la planche avant d'arriver au bout, au tour de M41 Objet: M41 amas ouvert Constellation: Le Grand Chien Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 17 Février 2025 Heure: 21h30 Lieu: Pessac Images: 182*10s Temps: 30mn20s Filtre: Dual-Band Humidité: 69% Température: 13° Lune: Pleine 76% M 41 est à environ 693 pc (∼2 260 al) du système solaire[4] et il s'éloigne de nous à une vitesse de 23,3 km/s[8]. Les dernières estimations donnent un âge de 243 millions d'années. La taille apparente de l'amas est de 39 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle maximale d'environ 25,6 années-lumière. L'amas renferme un peu moins de 100 étoiles dont plusieurs géantes rouges. L'étoile la plus brillante est une géante de type spectral K3, avec une magnitude apparente de +6,9[9]. M41 renferme également des naines blanches[10],[11]. Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme entre 50 et 100 étoiles (lettre m) dont la concentration est moyenne (II) et dont les magnitudes se répartissent sur un grand intervalle (le chiffre 3). M41 (amas ouvert) Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article M41 (amas ouvert) de Wikipédia en français (auteurs)1 point

-

Je ne vais pas créer un nouveau sujet à chaque soirée : voici mon deuxième CROA, à la suite du premier. Après avoir passé deux semaines à contempler la Lune, qui, égoïste et narcissique, nous interdit d’observer quiconque d’autre en sa présence, je me dis qu’il est enfin temps pour moi de reprendre mon exploration des astres lointains. J’ai deux heures devant moi, entre la fin de lueurs du crépuscule et le lever de la belle éblouissante. Cette fois-ci je ne vais pas me laisser limiter par les arbres, j’emmène mon télescope dans le champ à quelques centaines de mètres de la maison. En déballant, deux mauvaises surprises : le vent est bien plus fort que je l’avais ressenti dans mon jardin, et surtout une belle couche de nuages me nargue et s’étale à l’instant même où j’ai enfilé le tube de 20kg sur sa base. J’aurais été à la maison, je serais rentré, mais l’idée de devoir tout remballer pour rentrer bredouille ne m’enchante guère. Je fais donc preuve d’optimisme, et me dis que les choses devraient s’arranger. En attendant, je parcoure rapidement les quelques cibles qui apparaissent entre les cumulus. L’amas de la ruche me salue… Mars, pas très loin, se fait de plus en plus petit, et est déjà bien bas, je n’en distingue rien de plus qu’un petit disque orangé. Jupiter n’est plus que l’ombre de lui-même, à quelques degrés au-dessus de l’horizon il n’a plus rien à m’offrir, même ses quatre compagnons se sont presque éteints. Je réalise avec un petit pincement au coeur qu’il va me falloir lui dire désormais adieu, jusqu’à l’automne prochain, lui qui avait été ma cible privilégiée pendant quelques semaines. Les nuages se sont déplacés, voilà l’horizon Est qui commence à révéler certaines constellations ! Je retourne rapidement sur les objets les plus évidents. L’amas d’Hercule que j’avais découvert dans mon précédent CROA, pointé en quelques secondes, ne m’offre pas tout à fait le même spectacle que la précédente fois, il s’assombrit régulièrement, masqué par un voile nuageux intermittent. La nébuleuse planétaire de l’anneau dans la Lyre en revanche m’offre un beau moment, c’est la deuxième fois que je l’ai dans l’oculaire, et elle mérite bien sa réputation. Je distingue l’aspect légèrement fibreux de son anneau. Un peu en-dessous, l’amas globulaire M56, voilà un nouveau Messier à mon tableau de chasse ! Le temps passe vite dans la Lyre, l’œil rivé sur l’oculaire. Et quand je relève la tête, voilà les nuages disparus ! En revanche le vent, lui, a plutôt tendance à se confirmer. La soirée ne va pas être de tout repos, je vais constamment devoir garder le pied sur l’embase Dobson pour que le télescope ne dévie pas soudainement de 40°… Je peux donc commencer mon exploration de la constellation que j’avais en tête, et qui m’est pour l’instant presque inconnue : le Cygne. Il est encore assez bas sur l’horizon, et surtout dans l’axe d’une des seules villes de la région. Ce sera un premier avant-goût, je sais d’avance que les conditions ne seront pas idéales. Mais c’est bien ainsi, mieux vaut commencer bas pour laisser une place à l’émerveillement par la suite ! J’ai préparé une liste de 18 objets à observer. Je commence par la nébuleuse d’Amérique du Nord, déjà observée brièvement aux jumelles il y a un mois. Cette fois-ci, c’est au 300mm. Sans filtre, je ne discerne rien. Avec le filtre UHC, je distingue très vaguement la zone plus sombre qui correspondrait aux Grands Lacs, mais le reste se confond avec le fond du ciel. Finalement j’avais eu un meilleur aperçu aux jumelles, ici le grossissement n’apporte rien. En tout cas dans ces conditions. Maintenant que le filtre est monté, je poursuis ma quête de nébuleuses. Je cherche la Nébuleuse du Croissant, NGC 6888, un peu à l’est de Sadr. La recherche est loin d’être aisée ! Le vent ne cesse de faire tourner mon tube dès que je lâche par maladresse la pression de mon pied sur l’embase. Et la zone est tellement dense en étoiles qu’il n’est pas si facile de s’y frayer un chemin. Je finis par la trouver. Elle se dessine bien, je vois nettement la forme du croissant autour de l’étoile brillante qui en est à l’origine. Il paraît qu’il ne lui reste plus que quelques dizaines de milliers d’années à vivre, je me recueille quelques instants au chevet de cette vieille dame qui n’a plus que 5000 fois mon espérance de vie, une fraction de seconde pour elle… Je fais un bref détour vers M29, amas ouvert. Il était juste à côté, et j’ai bien l’intention de cocher toutes les cases Messier dans l’année ! Le Cygne est légèrement plus haut, je me dis qu’il est temps pour moi d’aller explorer les Dentelles, qui sont tout en bas. Je monte mon filtre OIII, malheureusement je ne l’ai pas encore en 2”, je vais donc me contenter d’un oculaire qui m’offrira un champ de vision plus restreint. Je commence par le Balai de Sorcière autour de l’étoile 52. Sa forme est bien visible, mais ne se détache pas si nettement du fond. Il me faudra attendre quelques semaines pour que le Cygne soit plus haut. Et surtout, je ne peux pas l’observer en entier, je dois la parcourir de haut en bas. Je fais de même pour l’autre partie, NGC 6992. J’en distingue mieux les contours, mais encore une fois elle est loin de rentrer dans le champ de vision, je dois la suivre, commence par le bas, prendre le virage vers la gauche (oui je parle en newtonien, tout est à remettre à l’endroit). Mais cette partie se détache mieux du fond. Cependant, je ne discerne pas autant de détails dans la structure que j’aurais pu l’espérer. J’essaie désormais avec mon oculaire plus large, mais cette fois-ci au filtre UHC. Je la perçois, mais le fond du ciel est encore plus lumineux, et les contrastes moindres qu’avec le filtre OIII. Et elle ne tient toujours pas dans le champ de vision, voilà encore un des objets qui me fait penser qu’un jour il faudrait que je me procure un télescope plus court. Il me reste beaucoup de progrès à faire sur cet ensemble, que je découvre pour la première fois. Au moins j’aurai eu un aperçu des Dentelles du Cygne, c’est un grand pas de franchi dans ma petite vie d’astram ! Je pars désormais à l’exploration d’autres petites nébuleuses moins réputées… Je commence par l’étoile à hydrogène de Campbell (PK 64+5.1). Je la trouve, sans aucun doute, mais je dois me contenter d’un grossissement 150x (si je me lève pour aller chercher mon autre oculaire, le vent va tout faire tourner et je vais devoir tout recommencer !). Je ne discerne rien d’autre qu’une faible étoile. J’y reviendrai un soir plus confortable. C’est alors que je vois traversant le ciel en une minute, un astre brillant comme deux fois Jupiter, qui part de Dragon, passe par le Cygne, le Lyre, puis disparaît tout à coup quelque part entre l’Aigle et Hercule. Je n’ai pas de connexion internet, je ne m’attarde pas dessus, mais je vérifie bien en rentrant à la maison qu’il s’agissait de l’ISS. En temps normal je n’aime pas les astres artificiels, mais celui-ci est tout de même remarquable. Je n’avais encore jamais eu l’occasion de la voir apparaître ! Je reprends ma chasse à la nébuleuse, avec NGC 6826, la « nébuleuse clignotante ». Je ne la trouve pas si clignotante que ça, en revanche, de tous les objets que j’ai pu observer jusqu’ici, c’est celui qui me semble le plus coloré. Un beau disque bleu-vert. Entre Alderamin de Céphée et Deneb, je pointe NGC 7008. La Nébuleuse du Foetus. En effet sa forme est saisissante, on a vraiment l’impression d’observer un embryon de l’espace, avec sa forme de haricot, son crâne plus lumineux, et en guise de cordon ombilical deux petites étoiles. Je reste un moment dessus tant son apparence est troublante et sujette à toutes sortes de méditations métaphysiques. Je poursuis ma quête de nébuleuses planétaires. Je trouve la nébuleuse du Cheeseburger, dont le nom est largement moins poétique que la précédente. En effet je perçois deux très petits lobes, mais qui m’évoquent plus la forme du signe ∞ qu’un hamburger. D’ailleurs la nommer « nébuleuse de l’infini » aurait été hautement plus poétique ! Je vais voir NGC 7027 (le « Scutelleridae »), que j’ai le temps d’apercevoir sa forme ovale quelques secondes… en voulant changer d’oculaire, je lâche le pied de mon embase et une rafale emmène le télescope 30° vers le sud… C’est à ce moment que je vois la Lune qui sort de derrière les arbres. Ma chasse à la nébuleuse va prendre fin ici. J’en profite pour admirer le spectacle de la belle rougeoyante, je l’observe s’extraire lentement de la cime des chênes à quelques centaines de mètres d’ici. Je l'admire monter quelques minutes, devenir de moins en moins rouge… et le ciel de moins en moins noir. Tout près de la Lune, Antares, un bout du Scorpion qui dépasse… je pointe rapidement M4 et M80, je les perçois, mais ils sont tellement estropiés par la Lune juste à côté que je ne veux même pas me dire que je les ai vus ! Il est temps pour moi de ranger. Et sans lampe de poche, tant la Lune inonde vite le champ de sa lumière. Je n’ai pas beaucoup avancé dans mes observations, finalement je n’ai pu voir que huit nouveaux objets, mais vu les conditions nuageuses et venteuses, je n’en suis pas si mécontent ! Je suis pour l’instant un peu déçu par l’Amérique du Nord, et les Dentelles ne m’ont pas vraiment révélé ce que j’espérais… il va falloir que j’attende des conditions plus favorables, un Cygne plus haut, une nuit plus calme, et en effet réfléchir à une focale plus courte… Finalement la nébuleuse qui m’aura le plus marqué ce soir est bien la Nébuleuse du Foetus !1 point

-

Voilà j’ai modifié mon Acuter Elite Phoenix. J'ai remplacé le filtre UV/IR KG3 d’origine par un Optolong UV/IR cut sur KG3, J'ai remplacé le porte oculaire d'origine par un Crayford Baader et j'ai aussi placé un EAF électronique ZWO. J'ai fais tout cela pour faciliter l'observation solaire mais aussi comme lunette guide 80/400mm. Il n'y a plus qu'à tester demain si il n'y a pas de nuages1 point

-

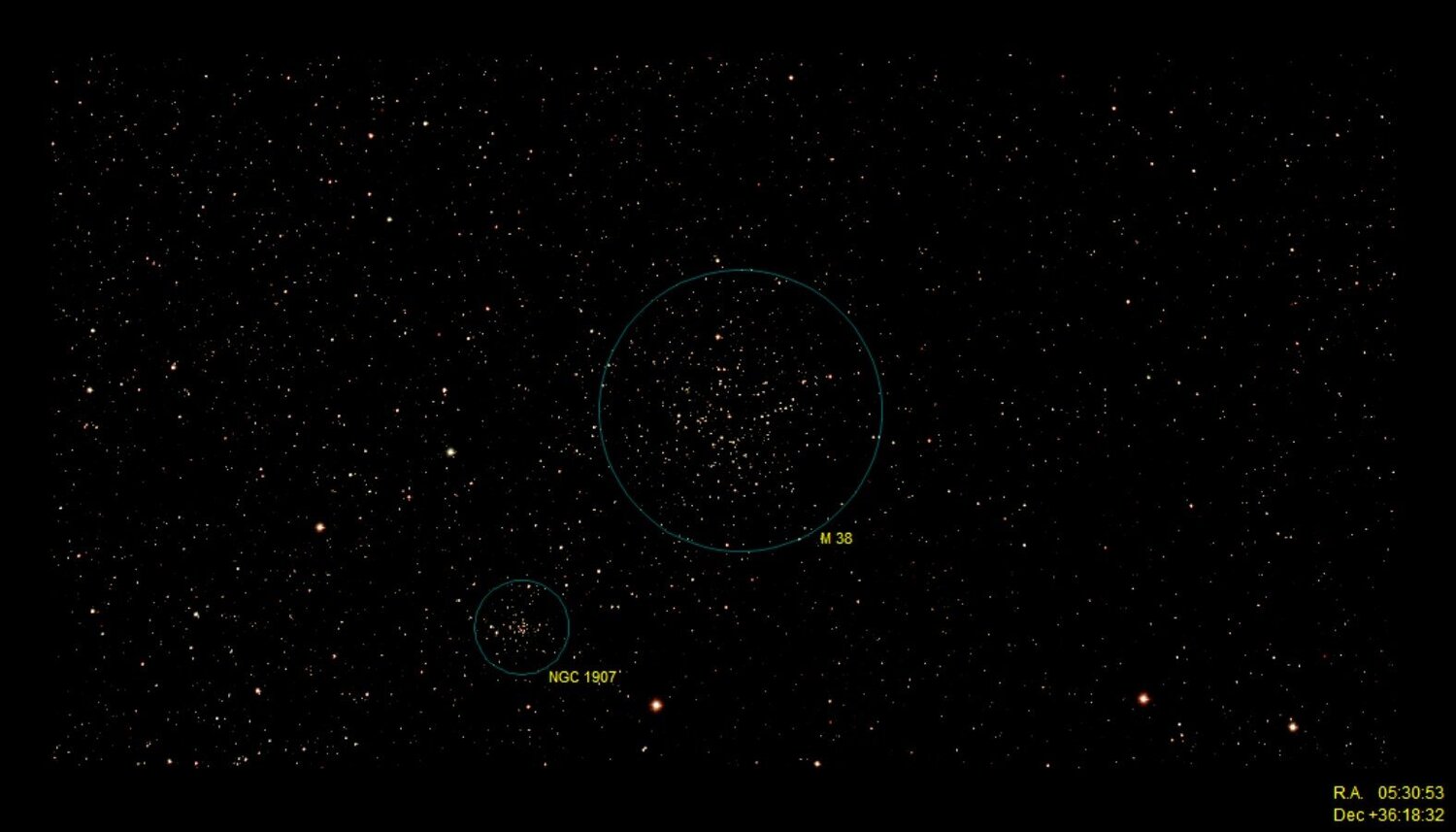

Bonjour à toutes et à tous, je continue les objets du ciel profond au Vespera II avec M38 Objet: M38 amas ouvert Constellation: Cocher Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 22 Février 2025 Heure: 22h30 Lieu: AED Images: 185*10s Temps 30mn50s Filtre: Dual-Band Humidité: 91% Température: 7° Lune: Décroissante 29% M38 (ou NGC 1912) est un amas ouvert situé dans la constellation du Cocher. Il a été découvert par l'astronome sicilien Giovanni Battista Hodierna avant 1654, puis redécouvert indépendamment par Guillaume Le Gentil en 1749 et par Charles Messier le 25 septembre 1764 qui l'a alors intégré dans son catalogue[1]. M38 est situé à environ 1 066 pc (∼3 480 al) du système solaire et les dernières estimations donnent un âge de 290 millions d'années. La taille apparente de l'amas est de 15,0 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle maximale d'environ 15,2 années-lumière. Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme entre 50 et 100 étoiles (lettre m) dont la concentration est moyennement faible (III) et dont les magnitudes se répartissent sur un intervalle moyen (le chiffre 2). M38 (amas ouvert) Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0. Source : Article M38 (amas ouvert) de Wikipédia en français (auteurs)1 point

-

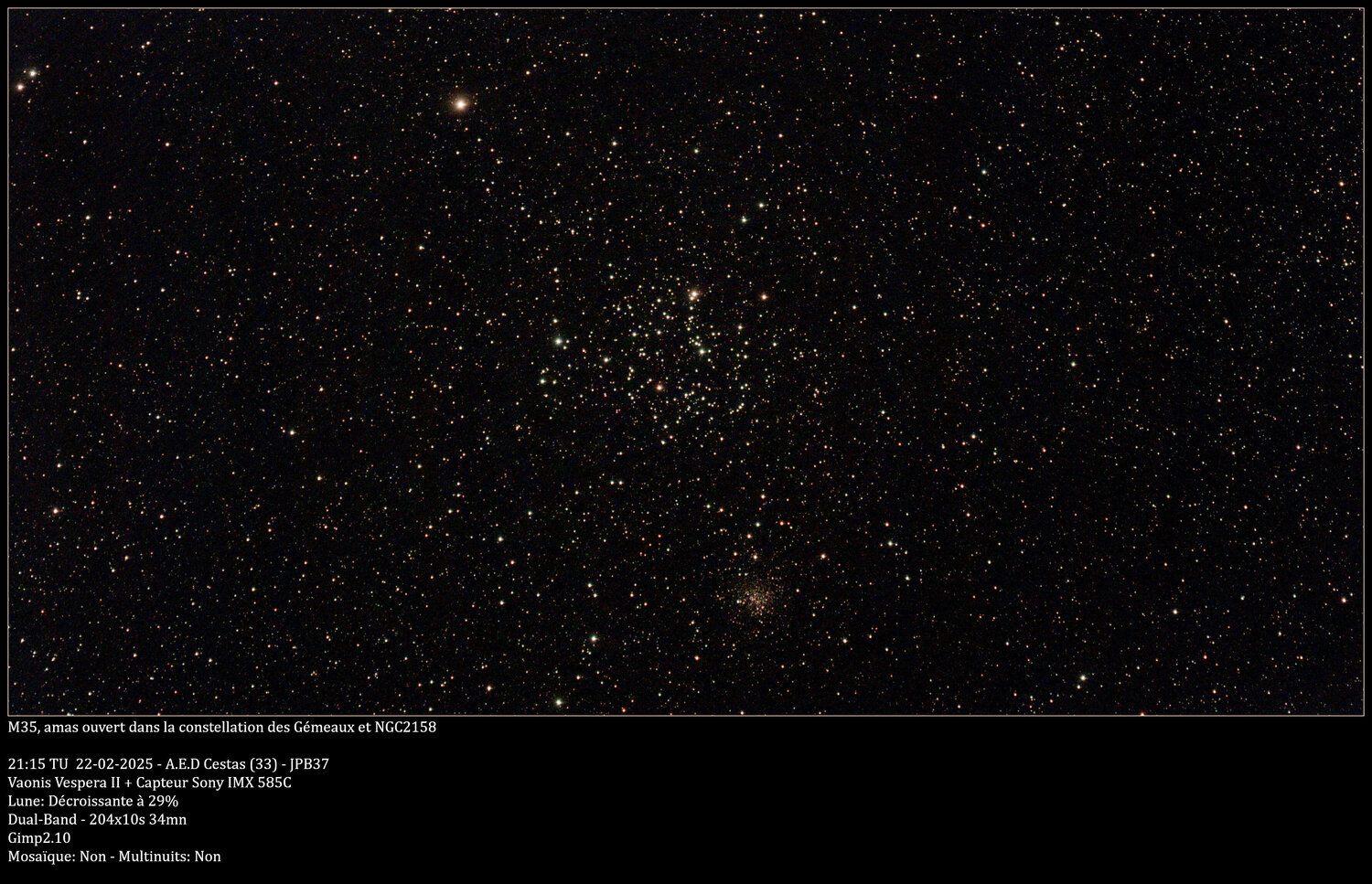

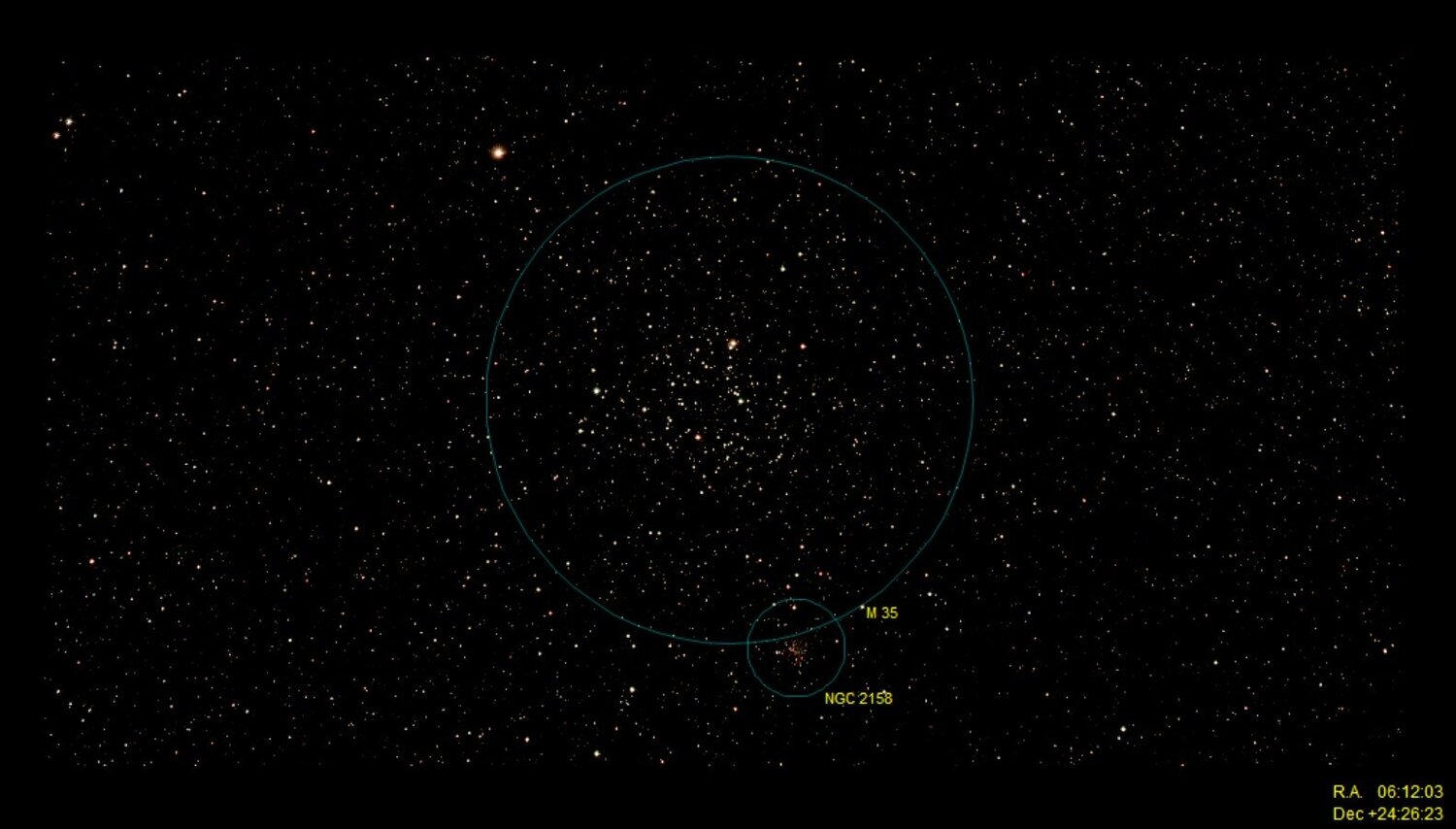

Bonjour, je poursuis mes observations avec le Vespera II avec un autre objet Messier, M35 Objet: M35 Amas ouvert Constellation: Les Gémeaux Mosaïque: Non Multinuits: Non Date: 22 Février 2025 Heure: 21h4 Lieu: AED Images: 204*10s Temps: 34mn Filtre: Dual-Band Humidité: 91% Température: 7° Lune: Décroissante 29% M35 (ou NGC 2168) est un amas ouvert[4],[2] situé dans la constellation des Gémeaux. Il a été découvert par l'astronome suisse Jean Philippe Loys de Cheseaux en 1745. L'amas a été observé par Charles Messier le 30 aout 1764. NGC 2168 est à environ 816 pc (∼2 660 al) du système solaire et les dernières estimations donnent un âge de 95,3 millions d'années. La taille apparente de l'amas est de 25,0 minutes d'arc, ce qui, compte tenu de la distance, donne une taille réelle maximale d'environ 19,4 années-lumière. Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme entre 50 et 100 étoiles (lettre m) dont la concentration est moyennement faible (III) et dont les magnitudes se répartissent sur un intervalle moyen (le chiffre 2). M35 (amas ouvert) Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr) Source : Article M35 (amas ouvert) de Wikipédia en français (https://fr.wikipedia.org/wiki/M35_(amas_ouvert)).1 point

-

0 point

-

Bonjour à tous ! Grand débutant en astrophotographie j'ai commencé à prendre mes premières photos, dont à vrai je dire je suis assez satisfait (notamment ma M13 toute récente 😍), ~3h30 de poses de 30s à 800iso même si je me rends bien compte qu'il me reste une longue route à parcourir niveau technique, notamment mes étoiles en forme de ballon de rugby et mon fond de ciel parisien... C'est justement pour cela que je fais appel à vous chers Astrams, pour m'apprendre à tirer meilleur parti de mon setup actuel qui est le suivant : - Canon EOS 2000D (non défiltré) - Skywatcher 150/750 - EQ5 Pro-GoTo - (Pas d'auto guidage ni de filtres ni de quoi que ce soit que je n'ai pas mentionné qui n'est pas directement relié à la qualité de la photo) Compte tenu du fait que je suis en région parisienne (paris à 10km au nord), j'ai un donc un bon Bortle 8-9 qui se ressent assez vite pendant le traitement. Je sais bien que la meilleure des solutions est avant tout d'aller sous un bon ciel, mais pour l'instant avec ce setup je n'ai pas vraiment de quoi partir à la recherche de beaux ciels étoilés. (Ce qui sera fait dans un second temps vu que j'économise pour un petit setup avec une petite Lunette Apo bien compacte 😝, notamment une RedCat 51 qui me fait de l'œil) J'aimerais donc savoir si parmi vous il y aurait du monde qui image dans des conditions similaires qui pourrait me donner des conseils/astuces pour faire de l'Astrophoto dans ces conditions : - Quel temps de pose et iso choisir ? - Passer à du guidage le plus rapidement possible compte tenu de ma monture qui est déjà à la limite avec le 150 ? - Quels filtres pour quels objets ? - Un Asiair pour me faciliter la vie ou est-ce que avec la pollution lumineuse cela se révèlera compliqué pour le logiciel ? - Une boite à flat vraiment est importante ? (je les fais avec l'écran de mon pc actuellement…) Et si vous avez d'autres conseils je sera aussi ravi de les avoir ! Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre. Bon ciel !0 point

-

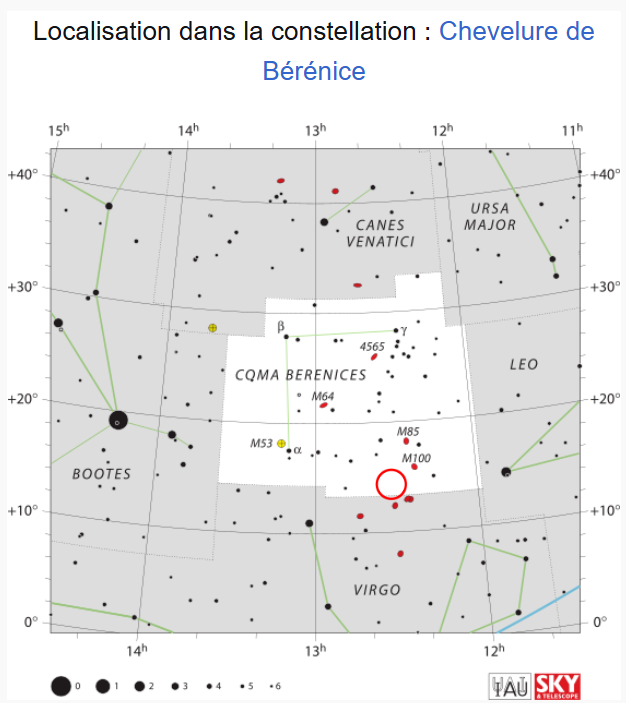

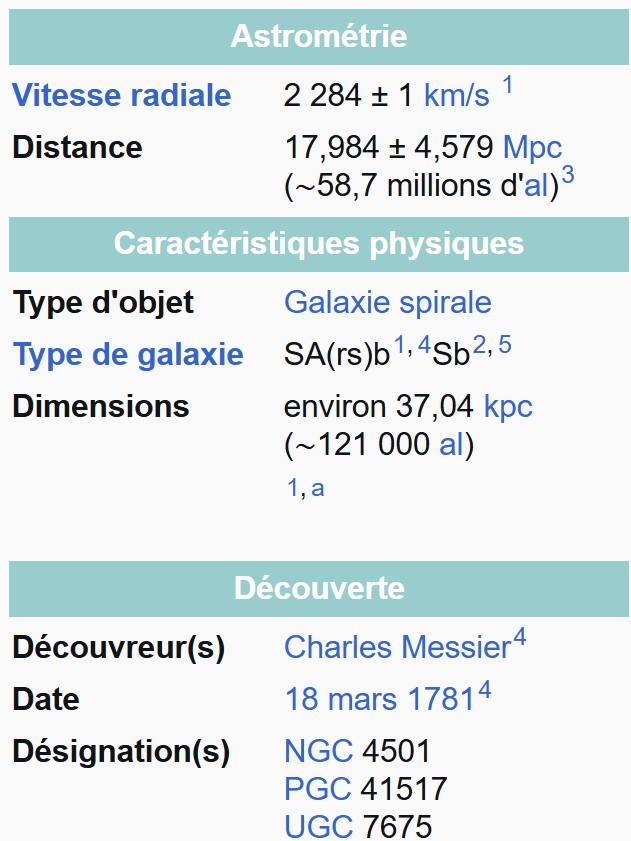

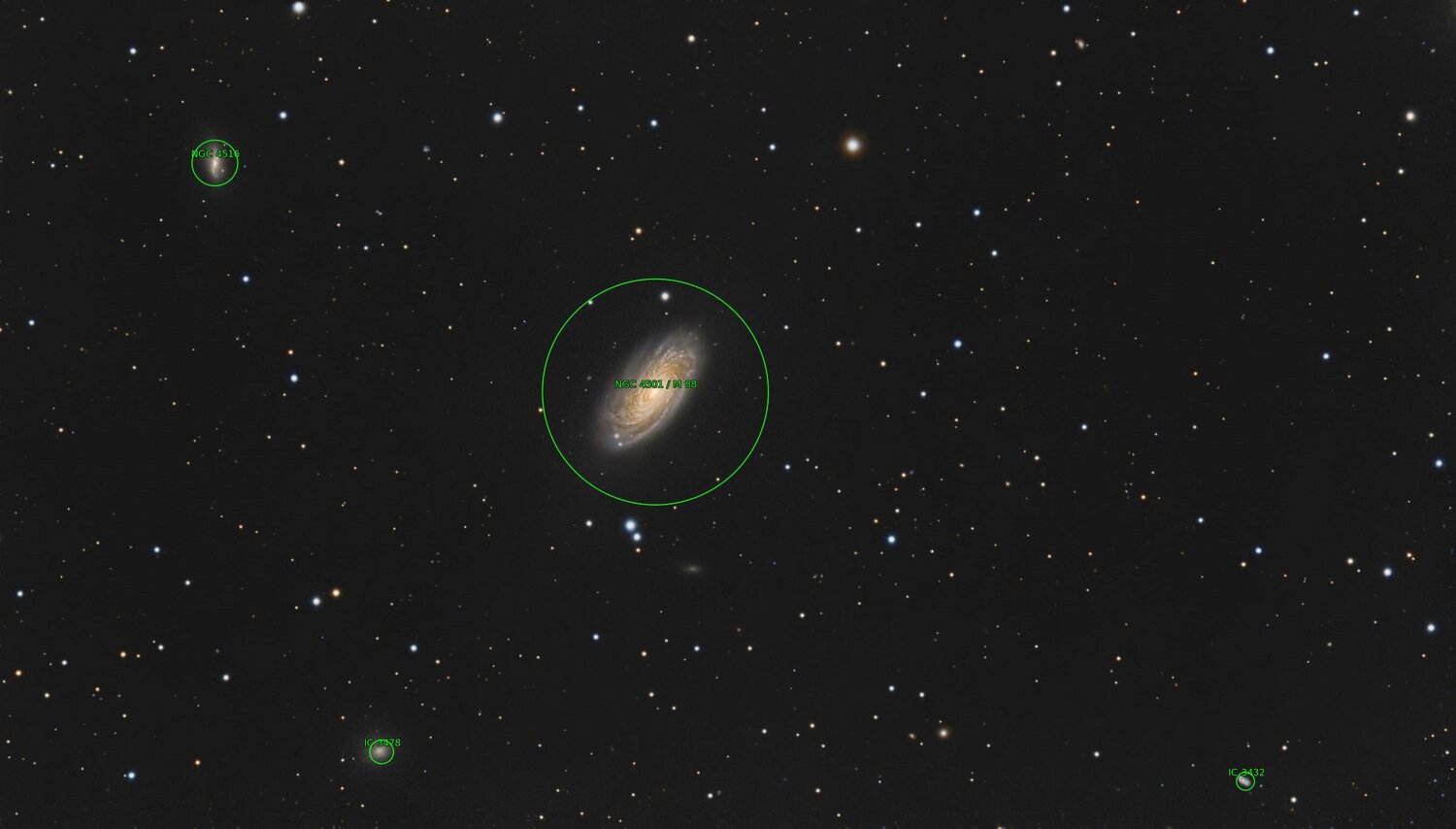

Hello, Je continue de faire ma balade dans cette constellation de la Cheveure de Bérénice. Il y en a des choses à découvrir. M88 (NGC 4501) est une galaxie spirale située dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Elle a été découverte par l'astronome français Charles Messier en 1781. Lunette Skywatcher 80ED (80/600) + réducteur 0.8x @ 479mm Caméra planétaire Player One Neptune-664c + filtre Player One IRcut Anti-halos Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 280 x 30s Gain 180 Traitement Siril, Pixinsight, Photolab 6. une brute de 30s:0 point

-

Salut tout le monde ! Je sais, je sais... Sergio @T350 va me glisser que la définition d'un amas globulaire n'est pas idéale avec une 55/265...mais bon, le voici quand même ! Sans chichis, 2h de pose en L et 30' par couche RGB en attendant le levé de LDN 902. Traitement rapide pix (Align/SPCC/BlurX/Stretch NoiseX/LRGBCombine) après prétraitement Siril/Sirilic StarPikes sous PS et export. Pas de quoi s'étendre mais je ne l'avais jamais fait ! (clic-droit pour zoom)0 point

-

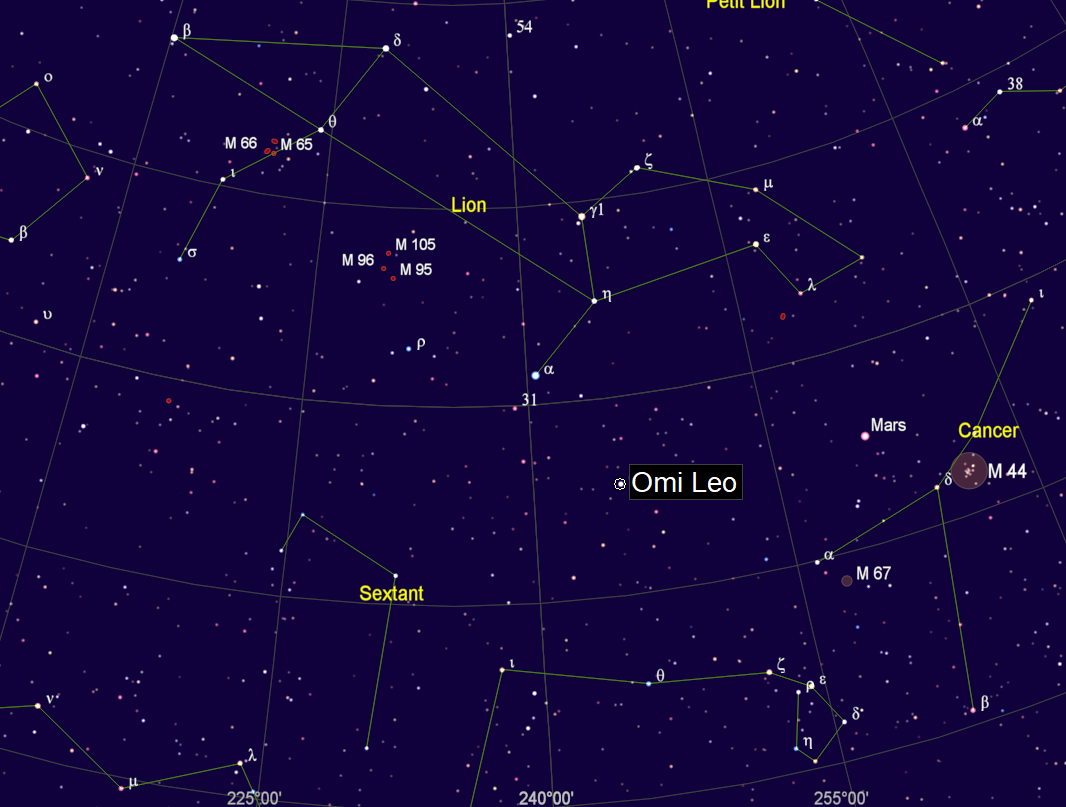

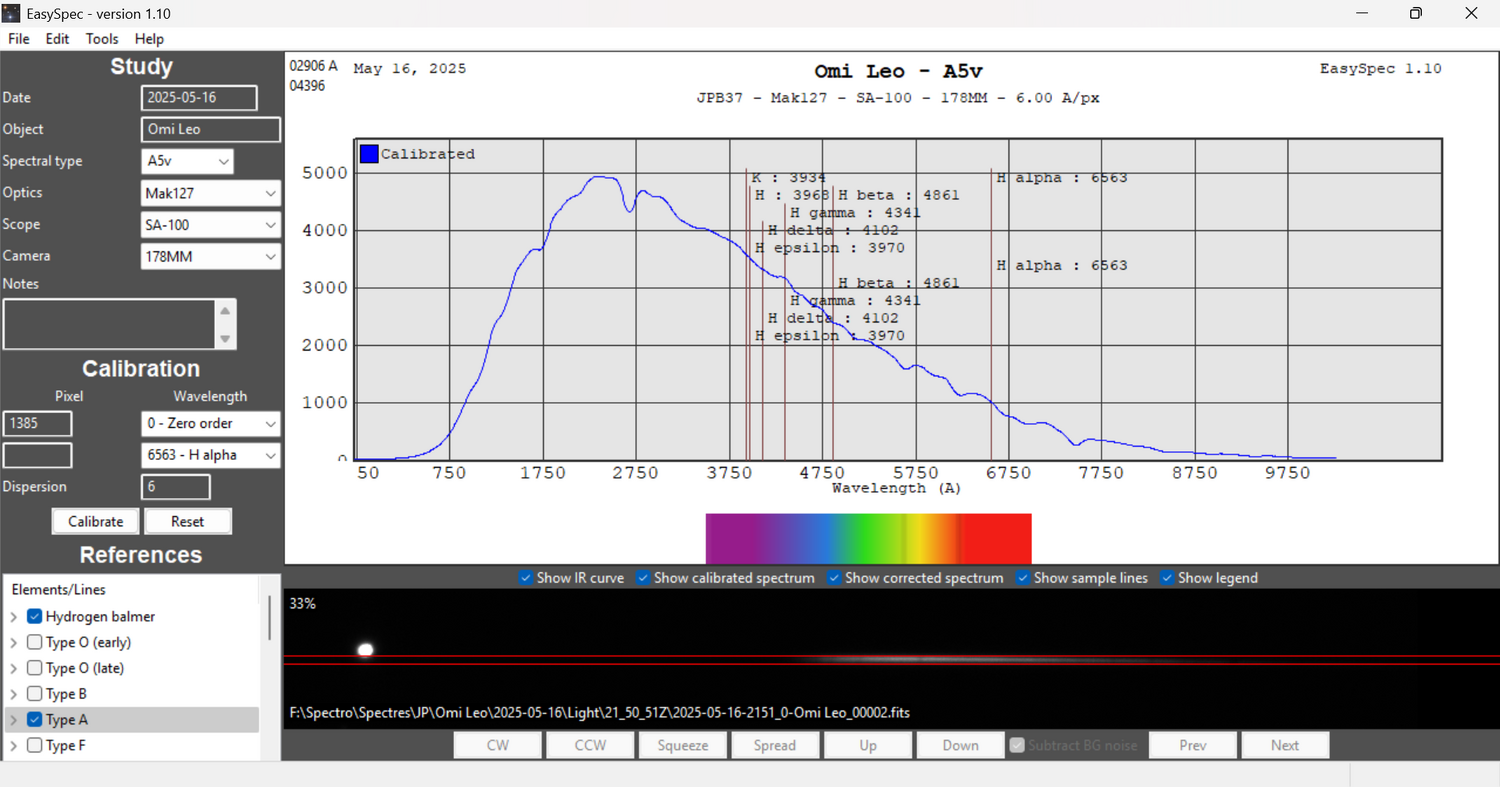

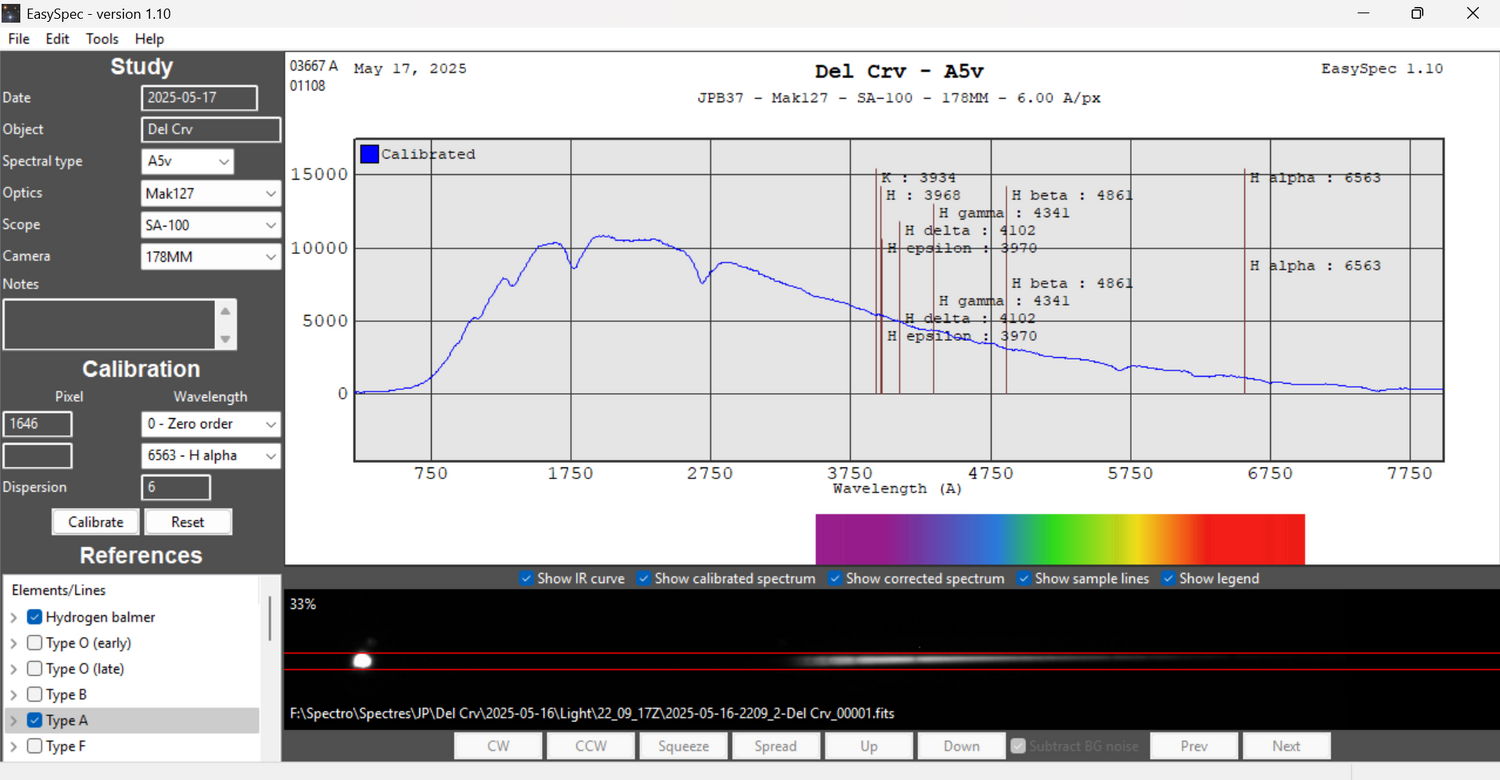

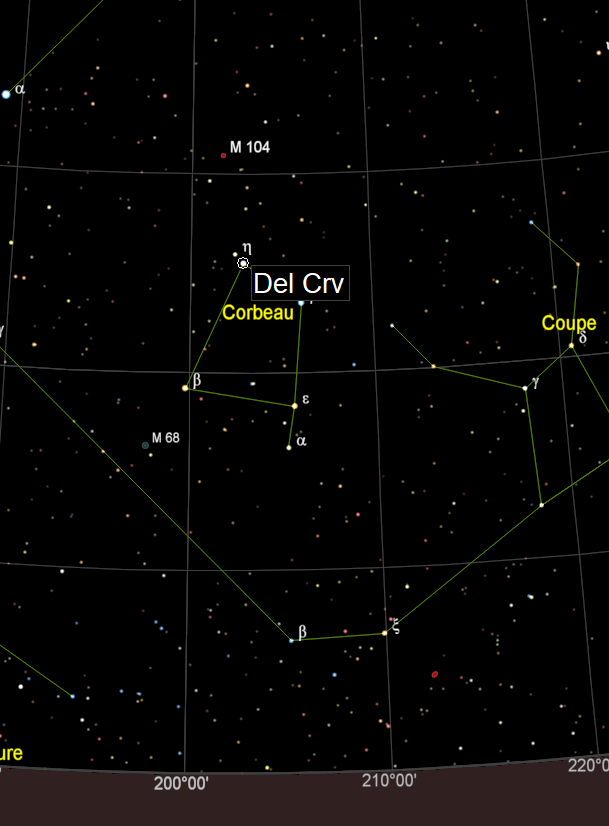

Bonjour à toutes et à tous Hier soir, j'ai pu profiter d'un ciel clair pour faire mes premiers essais avec le Star Analyser 100 reçu cette semaine, chose rare, en général quand on achète du matériel, le ciel fait la tête 🤬 Comme il est préconisé, je suis pari à la recherche de deux étoiles de type A. J'utilise le Mak127 qui va me servir aussi pour la spectro avec l'Alpy600 et l'Atik 414 EX que je viens de trouver d'occasion ici même et que j'ai reçu hier. Pour trouver ma cible, j'utilise N.I.N.A, je la pointe à l'aide de la lunette Svbony 165 montée en parallèle et équipée d'une QHYCDD 678C. Je sélectionne donc mon étoile avec Carte du Ciel, puis je me sers de l'assistant de cadrage de N.I.N.A. Une fois celle-ci centrée, je peux voir dans SharpCap l'étoile apparaitre dans la fenêtre de l'ASI 178MM. J'ai dû faire quelques réglages, notamment pour mettre le spectre à l'horizontal, pour cela j'utilise la bague fournie avec le Star Analyser que j'ai installé dans le nez de la l'ASI 178MM. Mon choix c'est donc porté sur Subra, ou Omicron Leonis dans le Lion, magnitude 3.520 et Algorab, ou Delta Corvi dans le Corbeau, magnitude 2.9 , toutes les deux de type A5.V J'ai eu aussi quelques hésitations au traitement, notamment pour la partie calibration que j'ai fais sur un point, connaissant la valeur de dispersion de mon matériel. Si vous voyez quelque chose qui cloche, n'hésitez pas à me le dire, je débute et je ne voudrais pas partir dans une mauvaise direction, surtout que je compte entrainer avec moi les membres de mon club.0 point

-

0 point

-

0 point

-

Je n'ai jamais encore fait d'amas, M13 est dans ma liste mais au sud j'ai un grand arbre donc ce n'est pas pratique, je vais regarder ce M3, il a l'air d'être au sud ouest assez tôt et j'ai une vue plus dégagée. En tout cas le combo SQA55/miniCam8 fonctionne toujours bien0 point

-

Oui ça c'est pas mal déjà ça C'est vrai que c'est une bonne solution ça, je cherchais une plateforme qui faisait pareil mais au final il suffit de lui demander de créer une annonce sur LBC si il a pas fait. Je crois que tu m'as convaincu je vais tenter ça, plus qu'à trouver la bonne annonce 😁0 point

-

Bonjour, suite aux images postées par @Ouki, je viens vous présenter à mon tour des images du ciel profond, réalisées pour ma part avec un Vespera II, équipé suivant les cibles, du filtre Dual-Band, ou du filtre Solaire, car je vous présenterais aussi des images de notre étoile. Je commence la nébuleuse du Crabe (M1, NGC 1952, Taurus A, Taurus X-1, Sh2-244) une nébuleuse de vent de pulsar (plérion) et un rémanent de supernova de la constellation du Taureau, du bras de Persée de la Voie lactée. Elle résulte, avec son pulsar du Crabe central, de l'explosion de l'étoile massive SN 1054 en supernova historique, observée de juillet 1054 à avril 1056 par les astronomes chinois de la période de la dynastie Song. Objet: M1 ou nébuleuse du Crabe Constellation: Taureau Mosaïque: Non Multinuits: Oui Dates: 1 et 22 Février 2025 Heure: 23h50 et 21h00 Lieu: A.E.D Cestas Images: 180 et 178 x 10s Temps: 59mn40s Filtre: Dual-Band Humidité: 71% et 91% Température: -2° et 7° Lune: Croissante 15% et décroissante 29% Image traitée avec Gimp0 point

-

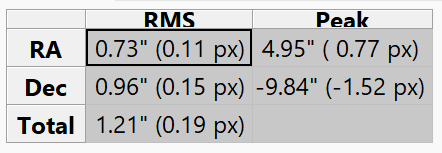

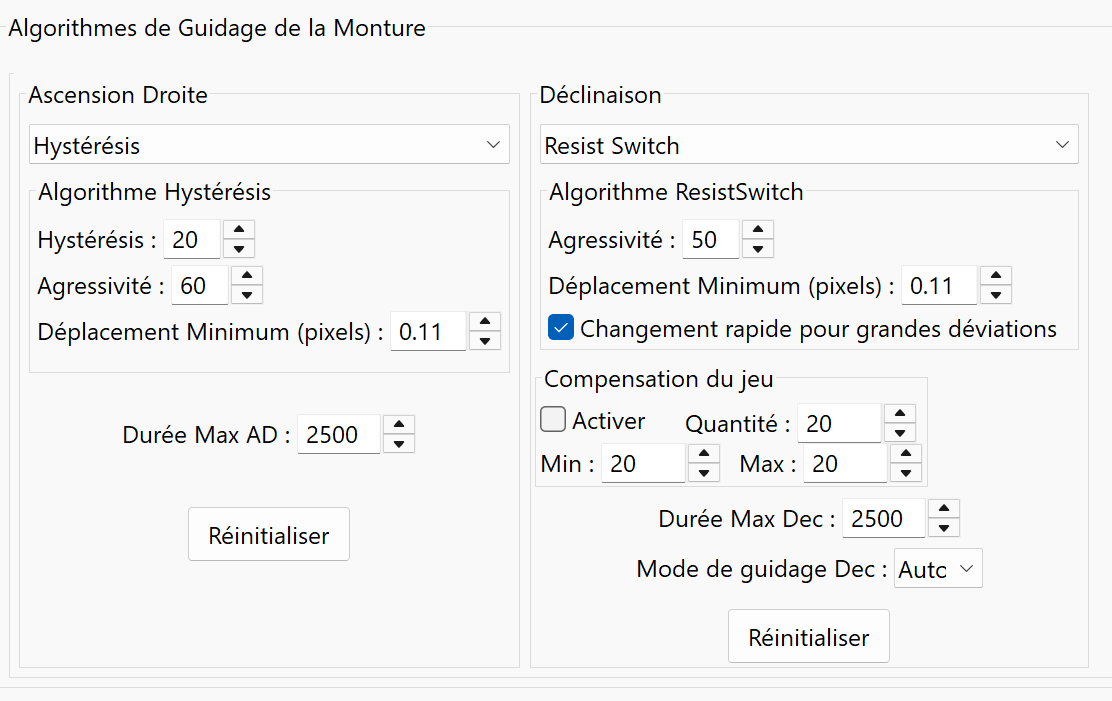

On peut aller jusqu'à 400 mm sur la GTI (j'y mets une objectif Canon EF 400 mm L de 1.250 kg), certains y mettent une Askar FRA400, mais c'est le maximum. Ce qui compte c'est le poids et en astrophoto, il ne faut pas dépasser 4 kg. Premièrement il faut penser à régler le viseur polaire de sa GTI dès réception : Ce tuto est très bien fait (même si on n'a pas le Mont Saint Michel sous la main...) Deuxièmement, et j'insiste, il faut être très rigoureux sur l'équilibrage. Troisièmement, il faut bidouiller +++ dans PHD2 Voilà un exemple que j'ai fait hier soir : 5 heures en continu sur NGC 7822 (100 brutes, aucun déchet) J'ai appliqué ces réglages dans PHD2 pour l'Askar SQA55 : - il ne faut pas hésiter à baisser l'agressivité sur les 2 axes. - les pixels du déplacement minimum se calculent en fonction de son setup : 1) échantillonnage imageur (dans mon cas = 2.92) 2) échantillonnage guide (dans mon cas = 6.43) 3) rapport imageur / guide : 2.92/6.43 = 0.45 qui serait le chiffre à mettre mais je garde une tolérance de 25% donc 0.45x0.25 = 0.11 ! Voilà un autre tuto bien utile : https://www.youtube.com/watch?v=Kd-_8wZbPAA0 point

-

Attention vous raisonnez courant fort. Ne pas négliger les effets de bord lié aux pointes de courant qui se traduisent par une chute de tension. Ceci doit conduire à une précaution de câblage pour isoler la monture du reste par une alimentation à part dans l'idéal... Sinon à prévoir des câbles plus gros pour une résistance plus faible Donc cette approche de dimensionner plus gros est tout à fait logique voire recommandé0 point

-

J'ai eu les 2, NEQ5 et HEQ5. Y'a pas photo, la HEQ5 bien sur. Avec la mode des montures harmoniques, on trouve pas mal de HEQ5 d'occasion à des prix très raisonnables. Si tu pars sur de l'occase, choisis-en une avec kit Rowan. Le gain est significatif tant au niveau de la précision de suivi que du bruit de fonctionnement.0 point

-

Hier soir petit créneau d'observation 23h00 à 0h30 depuis le jardin (bortle 4). M3, M53, M13, M92 et M57. Un début de résolution de M3, M53 bof, M13 et M92 superbes. Mais le clou du spectacle fut M57, magnifique elle n'est pourtant qu'à environ 45 ` d'altitude. Extrêmement lumineuse, même avec une pupille de 1 mm, la différence entre 125 et 152 mm est évidente. La monture avec un seul contrepoids de 5 kg est extrêmement fluide, la différence de température ? Pour le moment je ne commande pas de contrepoids supplémentaire. Donc ma configuration monture reste identique à celle de la 125. Je note moins de vibration, pour ainsi dite aucune, mais je pense que le gros PO en 3.7 doit expliquer cela. Bon ciel.0 point

-

0 point

-

0 point

-

0 point

-

0 point

-

Oui... Dès les premières pages, j'ai senti que mon banquier allait me regarder d'un sale oeil ! A+0 point

-

0 point

-

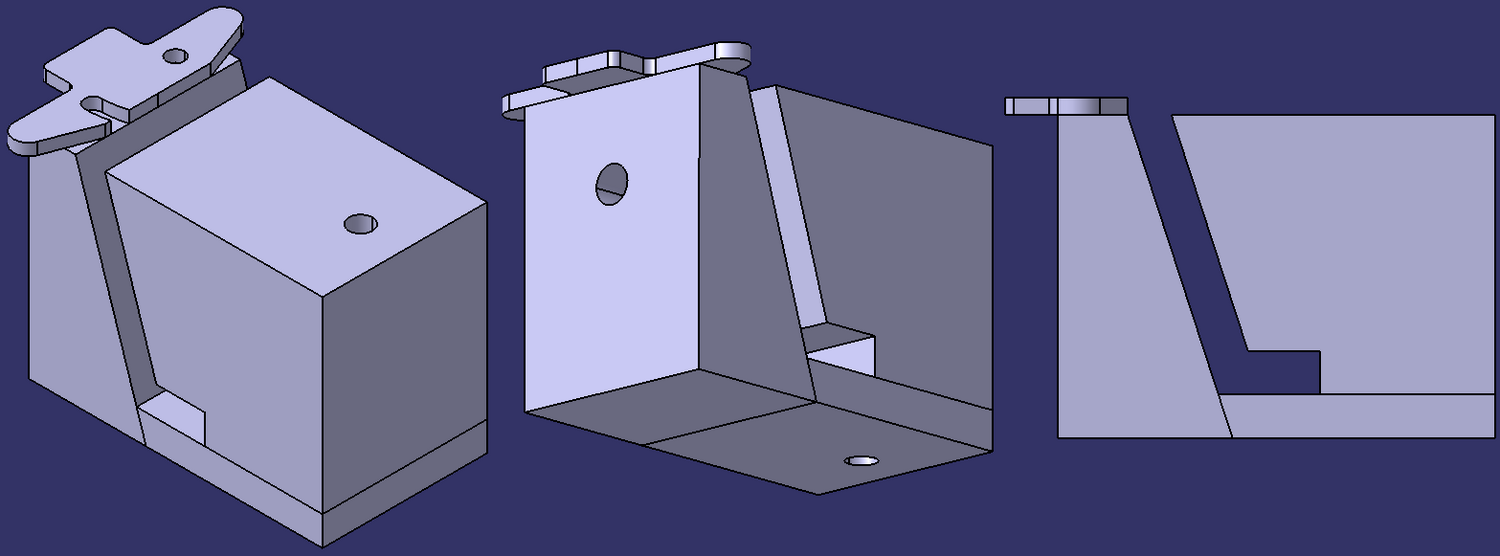

🙋🏻♂️ Pas d'avancement depuis 2 semaines pour diverses raisons. Je devrais passer ce WE à la découpe des pièces en 10 mm, sans personnalisation pour le moment. J'essaierai la gravure plus tard, et si ça se centre mal car prise de références moins aisée c'est pas grave, je redécouperai et graverai dans le gros surplus de contreplaqué que j'ai. Je vais aussi m'attaquer à l'impression 3D des 2 autres pièces de l'araignée pas imprimées la première fois ainsi qu'à de premiers exemplaires de test pour les éléments des cales latérales que je me suis amusé à modéliser ce soir : Les cotes sont approximatives car il y a des largesses laissées dans les plans et certaines cotes se déterminent à la construction, mais ça permettra de dégrossir le travail et de comprendre certaines choses avant de passer à l'impression des exemplaires finaux si cela semble pertinent. A suivre !0 point

-

0 point

-

Colle epoxy (par exemple Bison Epoxy Metal), un serre-joint et un peu de patience et inutile de se faire des soucis ou de remplacer quoi que ce soit.0 point

-

Bonjour tout le monde, Suite à des mésaventures sur une structure d’un 400mm et un faux bon d’un vendeur de structure seule, me voilà donc avec un miroir primaire et un miroir secondaire qui ne demandent qu’à être remis sur une structure. Je n’ai clairement pas les capacités de réaliser un strock, et pas le temps également. Je n’ai pas envie de revendre les miroirs, car mon ancien 300 est déjà chez un autre astram. Me reste la solution du kit, et 2 fabricants français reconnus avec SUD Dobson et The Dobson Factory. Le prix est relativement élevé, ce qui ne retire en rien leur travail. J’aimerai connaître votre avis si vous avez une de ses structures, ou mieux, si vous êtes motivé à la réalisation d’un strock en 400mm contre rémunération. Merci et bonne soirée !0 point

-

Bon, de retour après m'être recentré sur autre chose vu que les étoiles ne voulaient pas ...😀 J'ai dû écourter une soirée dans la belle-famille pour pouvoir profiter un peu des jumelles et de la FC-100 sous très bon ciel, en déplacement fin avril - début mai. Et là ça repart un peu, petite soirée au 300 hier soir et probablement ce soir, si rien ne vient couper l'herbe sous le pied. C'est fabuleusement transparent grâce à un petit vent, mais la nuit est sacrément longue à arriver maintenant ...0 point

-

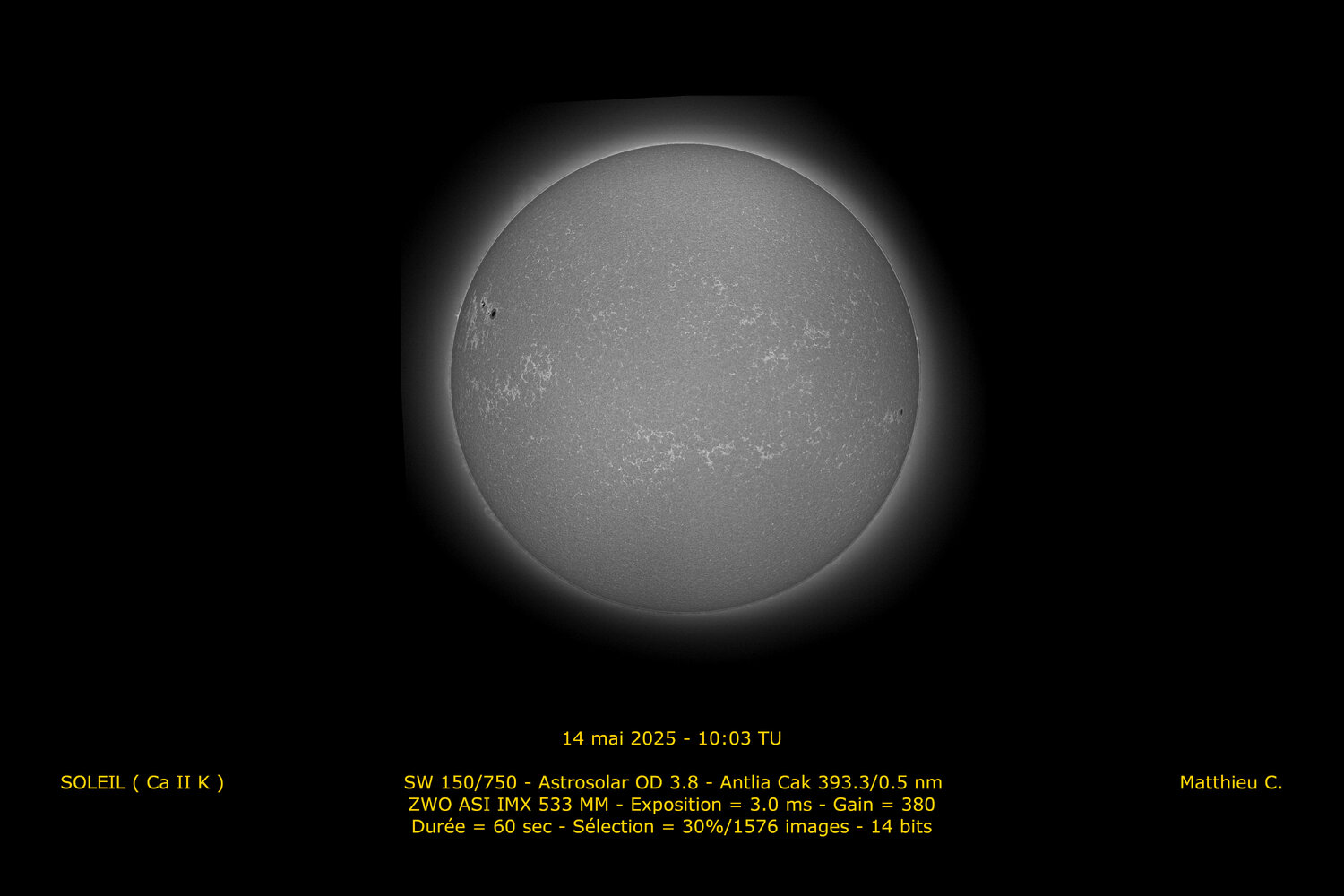

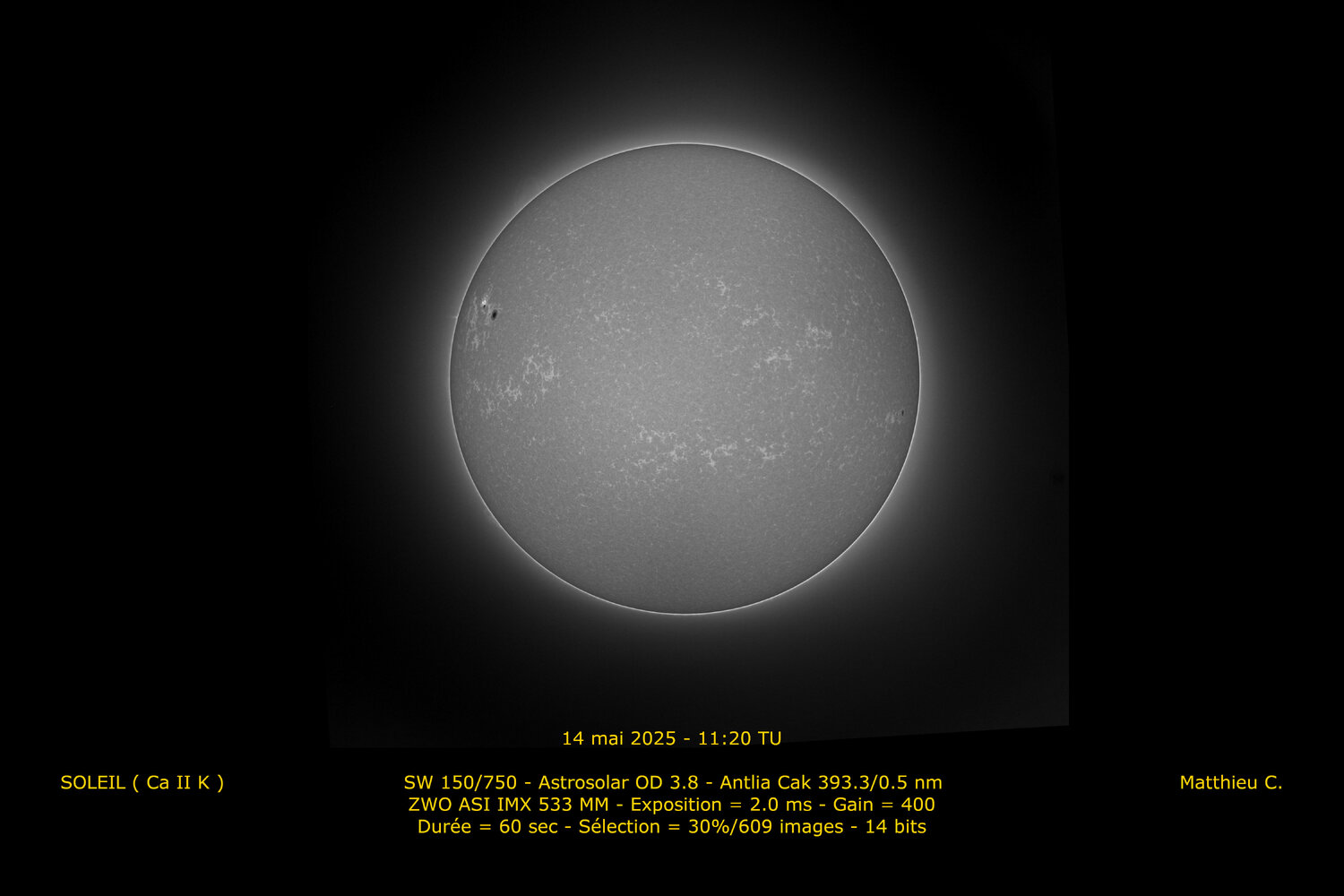

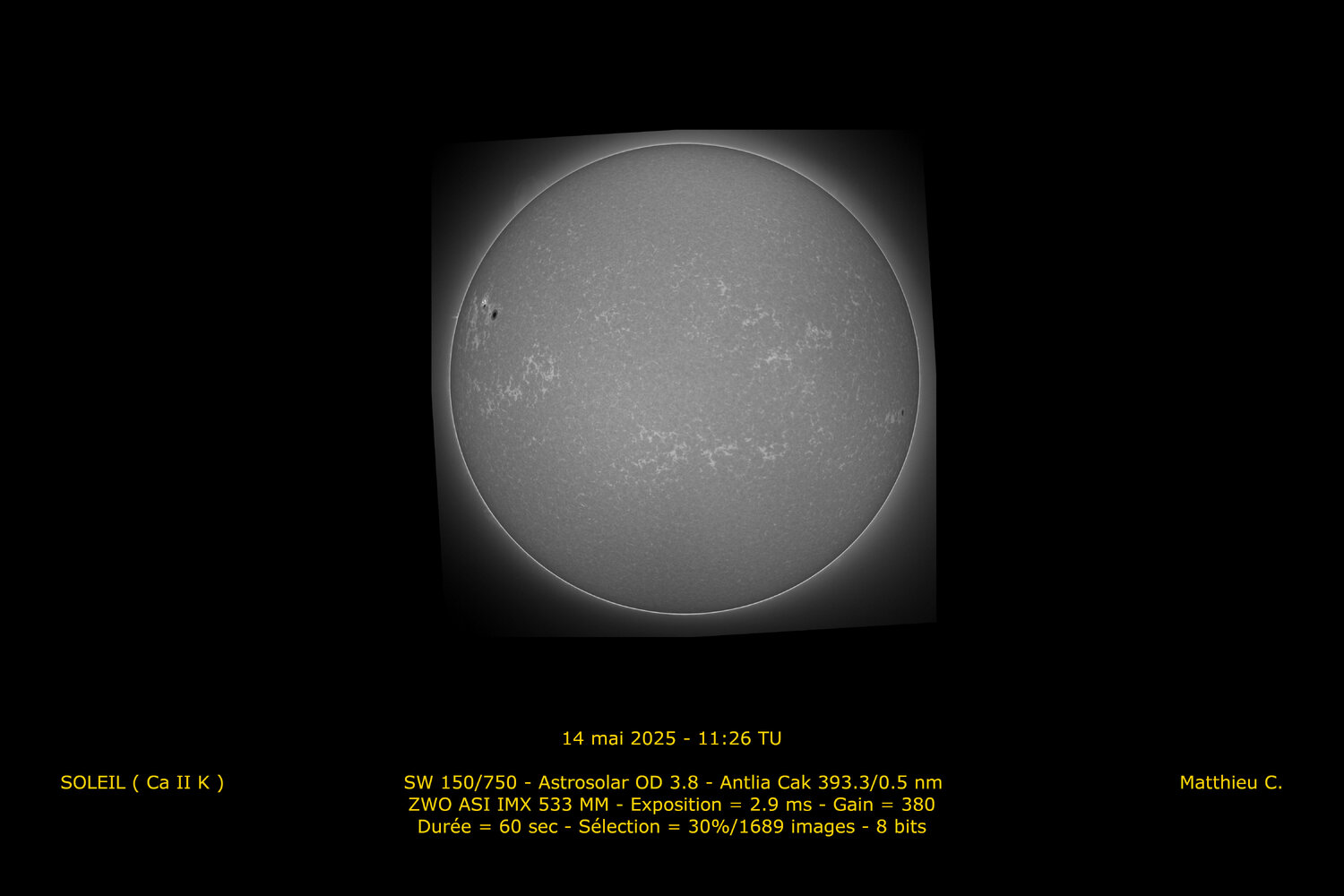

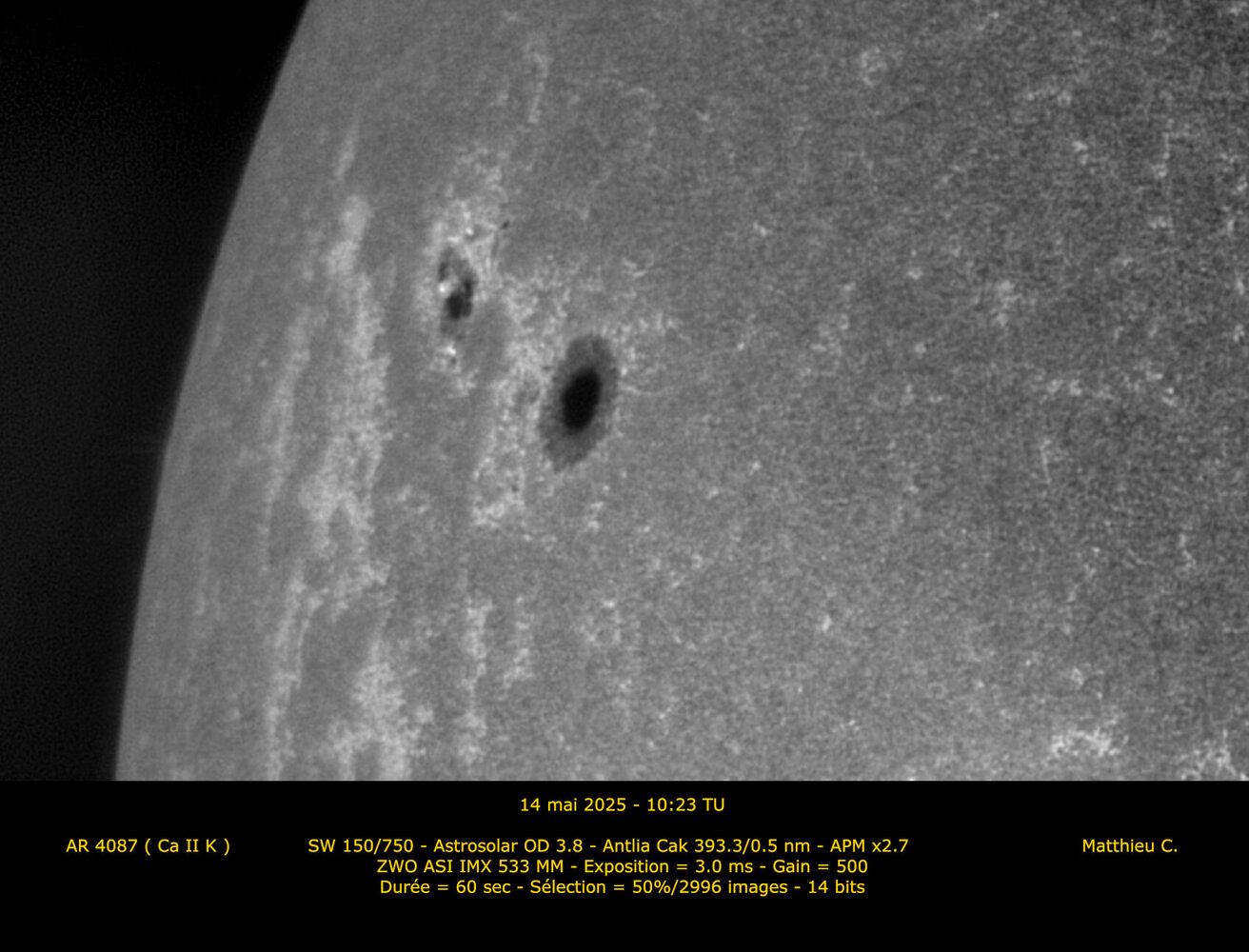

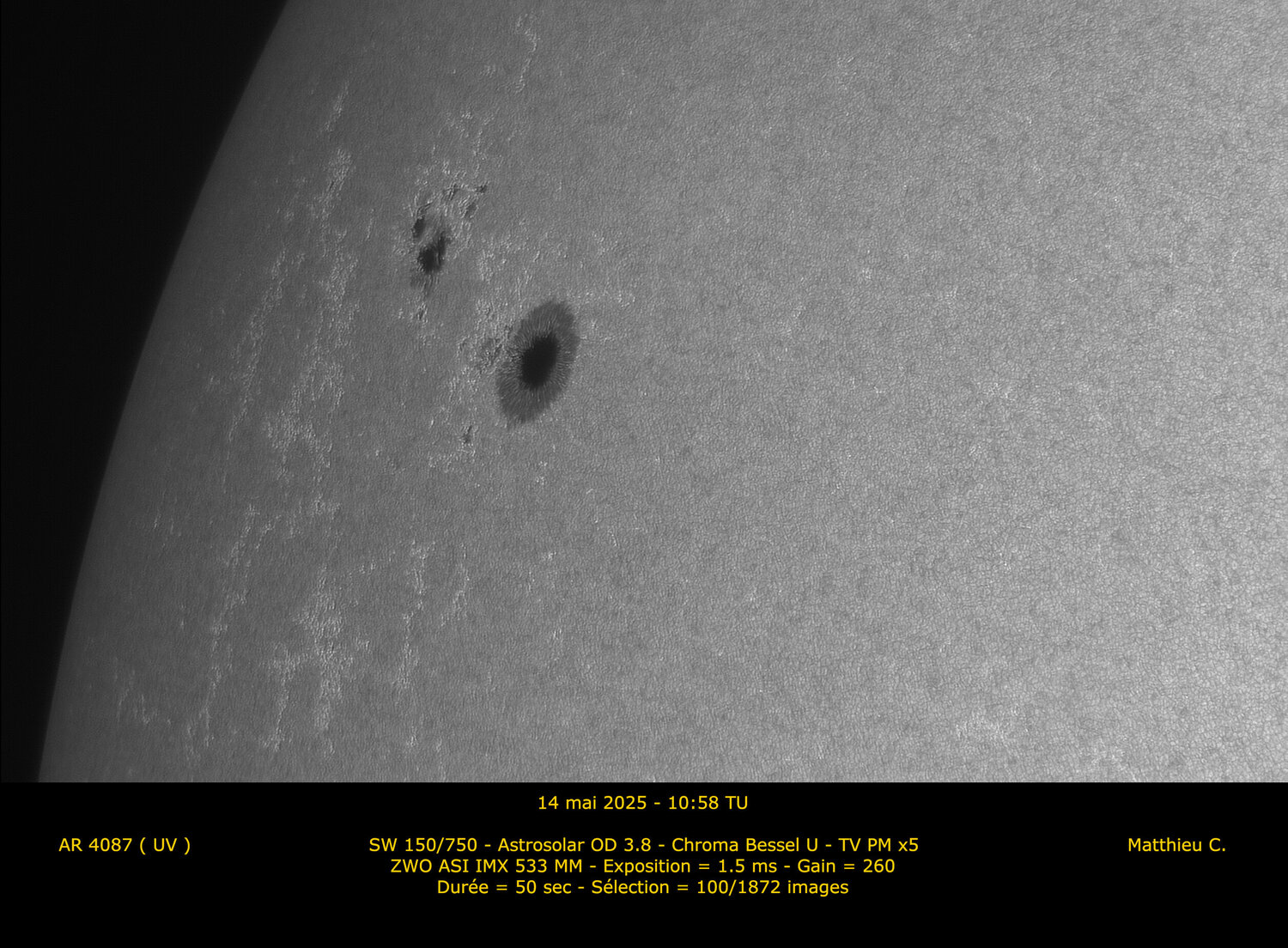

Bonjour à tous. Une semaine ensoleillée s'impose et ça tombe bien puisqu'une belle tache très active fait son apparition. Une nouvelle occasion de l'observer après le bide de la tache AR 4079. Ce que je n'ai pas manqué de faire ce mercredi midi 14 mai, pendant la pause dèj'... Bien m'en a pris ! J'avais raté l'éruption X2.7 partie le matin même aux alentours de 8h50. J'ai eu droit à une éruption M7 que l'on va qualifier d'éruption de rattrapage. Avec quelques "semi hautes résolutions" toujours compliqué de par mon setup... Et un peu d'UV bande large où, par moment, ça passe mieux. Pari risqué que de ne miser que sur l'UV mais cette fois, ça passe pas trop mal. C'est toujours l'intérêt de cumuler les acquisitions. On augmente ses chances de tirer au moins une bonne carte. Du coup, j'en ai profité pour sortir une petite anim'... en 2 cadences différentes selon les goûts.0 point

-

Oui j'avoue je me gave de photons en ce moment, depuis début Avril c'est vraiment bien dégagé sur les Hauts de France. Merci J'avoue qu'au départ je n'y croyait pas non plus, vu qu'il est caché dans le coeur de la galaxie. Sur les 1e brutes il m'a semblé détecter un petit truc au coeur de la galaxie. J'ai donc laissé tourner la nuit. Bonne surprise en voyant la sortie d'empilement, le challenge était alors de la faire ressortir sur l'image finale0 point

-

Merci @kaelig Pour l'image zoom, ça implique un recadrage sévère, donc une perte de qualité importante, en général je ne recadre que très peu mes images.0 point

-

Attention, ce livre peut être à l'origine de nouvelles dépenses astro...0 point

-

Salut ! tu cherches de la « pure » carte du ciel (découpage par zones du ciel, les grandes constellations seront réparties sur plusieurs pages) ou plutôt des listes/descriptifs/photo d objets à observer avec leur positionnement ? (Ça peut être des cartes constellation par constellation avec les objets les plus intéressants à chaque fois) ? j aime bien la présentation de celui là (en fr c est « guide pratique de l astronomie de H Levy », ici en version anglaise mais voir les dernières photo pour la présentation des pages des constellations). https://www.etsy.com/fr/listing/1403494005/skywatching-nature-company-guide-to-view Ou quelque chose d intermédiaire, comme celui ci qui mélange cartes classiques (comme on peut voir sur la couverture) + tables d objets page par page avec les principales caractéristiques (par exemple la mag de la centrale des np ou l approximation du nombre d étoiles d un amas ouvert) mais sans autre descriptif pour ne pas fausser ce que tu peux imaginer des objets :0 point

-

Bonjour à tous, Suite à la demande de plusieurs participants formulée lors des éditions précédentes, et pour cette nouvelle édition des Nuits du Causse Noir, nous allons faire préparer des t-shirts qui seront à la vente sur notre stand d’accueil. Ce t-shirt sera le souvenir d’avoir participé à ces moments privilégiés d’échanges entre Astram. Pour ajuster au mieux les quantités et les tailles proposées, n’hésitez pas à nous dire si vous êtes potentiellement intéressés, et si oui, de nous indiquer la ou les tailles que vous souhaiteriez trouver (par exemple : S, M, L ou XL). Merci à tous pour votre retour rapide afin de nous laisser le temps de lancer la production.0 point

-

0 point

-

Et bien .... c'est une excellente idée espérons que cela puisses redynamiser la rubrique. Pas si facile de trouver des images issues de télescopes automatiques, c'est bien dommage. Ben il ne faut surtout pas hésiter hein 😉 c'est fait pour ça et puis nous en sommes très friands.0 point

-

Il y a un mois une bande de copains (dont moi) a repris un télescope fait par Roel Weijenberg autour d'un miroir Alluna 635 mm f/4.2. Fabuleuse trouvaille, malgré la taille il est facilement transportable comme brouette et se monte facilement par une personne. Une petite vidéo Toutube: Il y a une semaine, j’ai apporté quelques modifications : plateforme Gregg Blandin en dessous, nouveau porte-oculaire FeatherTouch avec plus de marge de mise au point, qui rend le télescope compatible avec les correcteurs de coma classiques mais aussi avec un SIPS Paracorr (pour le visuel pur), trois supports de chercheur (chercheur à image droite ou pointeur laser en bas, chercheur à point rouge juste au-dessus du porte-oculaire, et en haut un PiFinder)... La perceuse est encore visible en arrière-plan sur la photo (tout comme la bombe aérosol Noctutec SL-94 à gauche), mais il est prêt à l’emploi: ouverture dans la plaque de support du porte-oculaire élargie pour le tube du FT, supports de chercheur ajoutés, et un peu de bricolage pour le rendre compatible avec la table équatoriale (déjà installée ici, ce qui donne l’impression que le télescope flotte un peu). Tout est en place sur la photo, sauf le pare-lumière et le chercheur : ...et ensuite, il était temps pour une première session sérieuse (ce n’était pas la « première lumière » pour ce télescope à ce nouvel emplacement, mais c’était la première fois après toutes les modifications). Sud des Ardennes (belges), près de la Semois, nuit du 27 au 28 avril. SQM pendant la nuit astronomique autour de 21,3, transparence bonne sauf dans les 15° les plus bas, surtout au sud (où il fallait observer à travers un léger voile). Rien que des éloges au sujet de la structure : il se déplace en douceur (même sur la table EQ), l’équilibre est parfait, la stabilité de la collimation est stupéfiante (même après démontage et remontage)... le seul inconvénient, c’est qu’on a effectivement besoin d’une échelle en permanence, sauf pour les objets très bas, et chaque changement d’oculaire ou de filtre devient un petit voyage. Tout est intelligemment conçu (l’installation de la cage du miroir secondaire devient assez simple après quelques essais grâce à la petite cale de chez Ikea fournie, qui permet d'incliner la boîte à miroir pendant l'installation), et malgré le miroir Alluna assez épais, une seule personne peut sans trop d’effort installer la boîte à miroir dans le berceau sur la plateforme. Mais quelle récompense pour les voyages sur l'échelle ! Une grande ouverture, donc même à des grossissements assez élevés, une luminosité surfacique impressionnante. Voilà ce qu’on appelle un vrai râteau à galaxies Arp ! Toute la session a utilisée principalement les combinaisons suivantes : Galaxies : amplificateur de lumière résiduelle 3ème génération (rapport signal/bruit 37, pas trop mal), sur Paracorr (118x, f/4,83, champ de 0,34°) ou sur Barlow APM 2" 1,5x (145x, f/6,3), filtre Astronomik L1 (pour filtrer le rayonnement de fond de ciel OH en IR proche) ; oculaires en verre : Apollo 11 mm Apollo dans Paracorr (278x) et Delos 8 mm dans Paracorr (383x). Nébuleuses planétaires brillantes : amplificateur, Barlow 2,3x sur Paracorr (270x, f/11, champ de 0,15°), filtre Altair Astro quad-bande ; oculaire : 8 mm Delos dans Paracorr (383x). Nébuleuses diffuses en "fort" grossissement : amplificateur de lumière résiduelle sur Nexus (77x, f/3,15, champ de 0,52°). Nébuleuses diffuses à faible grossissement : amplificateur de lumière résiduelle avec objectif de 30 mm sur Televue Plössl 67 mm et Paracorr (46x, f/2,16, champ de 0,87°). Encore plus bas grossissement : même configuration mais avec Nexus au lieu du Paracorr (30x, f/1,4, champ de 1,3° ; étonnamment, le réducteur 0,75x provoque moins de vignettage que le TS Maxfield 0,95x). Comme on peut le voir, avec un amplificateur de lumière résiduelle, on travaille généralement à plus faible grossissement, car on observe en vision mésopique, ce qui permet de percevoir plus de détails sans devoir trop grossir. Il a fallu attendre un peu la nuit astronomique, mais tout était déjà installé bien avant, en un clin d’œil (le plus long, c’est les allers retours pour aller chercher les accessoires ; le montage en lui-même prend moins de 5 minutes). Et ensuite, au travail… j’avais eu le temps de préparer une petite liste. Attention : sauf pour les deux combinaisons afocales (et les oculaires en verre), l’image est en mode « jumelles » (les amplificateurs de lumière résiduelle avec un objectif ou un télescope donnent une image droite et non inversée), ce qui n’est pas courant pour un Dobson. Dans le texte Il faut donc inverser la droite et la gauche ainsi que le haut et le bas, par si on a un Dobson classique (j'ai essayé d'utiliser Est/Ouest et Nord/Sud dans le texte). NGC 2835 était déjà descendue bien bas, juste dans la purée au-dessus de l’horizon où la transparence était moyenne ; l’objet est indiqué comme « visible dans des télescopes de 4 pouces » dans l’atlas IDSA, mais je n’y crois pas du tout, du moins pas depuis le Benelux (je pensais que 635 mm suffiraient, mais je l’ai tout simplement ratée pendant des minutes car je m’attendais à quelque chose de beaucoup moins subtil). À 118x, entre deux petites étoiles presque alignées est-ouest (horizontalement), on distingue à peine un noyau, avec un centre presque stellaire et un léger petit cercle flou autour. Aucun bras spiral visible, sauf une petite tache en haut à gauche (nord-est), probablement une région HII (formant un triangle rectangle isocèle avec les deux étoiles de part et d’autre de la galaxie). Après beaucoup d’efforts, un minuscule debut de bras partant du noyau vers le sud est perceptible, mais c’est une observation incertaine. À plus faible grossissement (77x), on devine un très faible halo allongé nord-sud (rapport 2:1), atteignant la petite tache, mais sans aucun détail (même cette petite région devient difficile à voir). UGCA 150 se localise via PiFinder plus SkySafari, car elle n’est pas dans les catalogues standards du PiFinder. C’est une fine traînée verticale (NNE-SSO), juste à l’est d’une étoile assez brillante, avec un rapport h/l de 1:8 ou 1:10. Le noyau est relativement lumineux, également allongé, bien défini, et situé franchement du côté de l’étoile à l'ouest. Vers le nord, la galaxie s’étend deux fois plus loin que deux petites étoiles situées juste à l’est, avec une extrémité assez pointue. Vers le sud, l’extrémité est plus émoussée et s’étend un peu moins. Sur le côté est, une fine bande de poussière est visible, et juste à l’est de celle-ci, une ligne extrêmement ténue est encore perceptible. NGC 3115, une vieille connaissance, la galaxie du Fuseau (Spindle Galaxy), porte bien son nom. À 145x, un petit noyau lumineux légèrement ovale, allongé NO-SE avec un rapport de 1:1,5. Dans son prolongement, une ligne centrale très fine, de longueur égale de chaque côté, qui s’étend au sud jusqu’à environ une fois et demie la distance de noyau vers d’une petite étoile à l’est, et au nord jusqu’à une étoile encore plus faible. Cette ligne donne presque une forme de losange au noyau en le rallongeant dans l'axe majeur. Un faible halo au rapport 4:1 entoure cette ligne centrale (atteignant environ les 3/4 de la distance entre le noyau et l’étoile au sud-est), mais il est très très légèrement plus sombre de part et d’autre du centre, ce qui lui donne un peu une impression de forme de lemniscate. En vision décalée, les bords du halo deviennent plus nets (et il apparaît étonnamment uniforme, sauf de part et d'autre du noyau, bien que la différence de luminosité est moins nette en vision décalée) NGC 3242, le Fantôme de Jupiter, est magnifique, et pour cela j’utilise un grossissement plus élevé (270x) avec un filtre Antlia Quad-Band. Une étoile centrale, un anneau en forme de citron autour d’une cavité orientée SE-NO. À l’ouest, l’anneau est un peu pointu avec une tache plus lumineuse dans l’axe du citron ; à l’est, il est plus estompé avec une tache plus lumineuse perpendiculaire à cet axe. Autour, un halo ovale 1,4:1, bien défini. LE long de l’axe mineur, un fin liseré entoure la halo, qui disparaît presque dans l'axe majeur. Aux extrémités sud-ouest et nord-est, cette halo semble avoir une structure en « trident » à cause des zones plus lumineuses au bord et dans l'axe majeur. Un fin anneau sombre (visible uniquement au sud-ouest et au nord-est) entoure le bord lumineux, suivi d’une très faible halo secondaire au diamètre environ trois fois plus grand. NGC 4027 (Arp 22) : une barre centrale très courte, presque horizontale, inclinée de 30° par rapport à une ligne reliant deux étoiles à l’est et à l’ouest ; le noyau est situé à un tiers de cette ligne (plus proche de l’est), avec un halo 2:1 autour de la ligne. À l’extrémité sud de la barre, un bras très court part immédiatement et se recourbe presque directement vers l’autre côté de la barre (ce qui donne à la région sud une forme semi-circulaire). Au nord, un bras part perpendiculairement à la barre, s’étend en ligne droite, puis forme une longue courbe jusqu’à l’étoile à l’est. Contrairement au bras sud (qui semble collé au noyau), il y a une zone sombre entre le bras nord recourbé et le noyau. À faible grossissement (77x), un halo très diffus entoure toute la galaxie, sauf dans cette zone sombre. L’ensemble est remarquablement asymétrique (presque rond et uniforme au sud, allongé au nord, donnant une forme globale ovoïde). Le Pingouin et l’Œuf (NGC 2936 et NGC 2937, Arp 142) sont pour moi un classique un petit défi musclé. Malheureusement, la transparence dans cette partie du ciel n’est pas idéale ce soir, mais l’amplificateur de lumière résiduelle et l’ouverture compensent en partie. L’« Œuf », au sud, présente une forte luminosité surfacique. Noyau quasi stellaire avec un renforcement lumineux autour et un halo bien défini, allongé nord-sud avec un rapport 1:1,5. Après beaucoup d’attention, on perçoit un halo secondaire très diffus qui prolonge l’objet vers le nord et le sud (mais pas en largeur est-ouest). Le « Pingouin » apparaît d’abord comme une galaxie ovale, située à mi-chemin entre l’Œuf et deux petites étoiles au nord-ouest, avec un grand axe presque perpendiculaire à celui de l’Œuf. En y regardant de plus près, le noyau est plutôt triangulaire, avec une pointe allongée vers l’est. Il y a un renforcement lumineux dans le noyau, mais pas de type quasi-stellaire, et une fine bande sombre qui forme un petit arc au-dessus du noyau lumineux, se dirigeant vers la pointe de l’extension au nord-est. De l’autre côté (sud-ouest), la bande s’incurve vers le sud, et en vision décalée, on voit que de ce côté du noyau lumineux, toute la galaxie s’étale également (sur toute la longueur de ce côté, à peu près équivalente à celle du "bec" à l’est), avant de s’estomper. En vision décalée, on distingue aussi un petit trait au nord de l’étoile située à droite, au nord-ouest du Pingouin : PGC 1237172. Étonnamment, elle est bien plus subtile avec l’amplificateur de lumière qu’avec l’oculaire Delos 8 mm — elle doit donc être très bleue, et plus facile à voir en vision nocturne "classique" avec un oculaire classique. (ouf, l’investissement dans les oculaires classiques n'était pas en vain, et je suis content d'avoir gardé un œil adapté à l'obscurité!) IC 2431 est minuscule (trop petit pour être classé Arp malgré sa forme étrange ?), et se montre mieux avec le grossissement utilisé pour les nébuleuses planétaires (270x). La première impression est celle de « deux côtés d’un minuscule rectangle ». À l’ouest du groupe, la galaxie principale : une fine traînée nord-sud (parfaitement droite), dont le noyau le plus lumineux est en haut (nord), légèrement épaissie de ce côté. Vers le sud, elle devient un peu plus sombre, puis on voit un second renforcement lumineux. Juste à l’est de ce renforcement lumineux inférieur, un petit ovale séparé, puis une ligne extrêmement fine et diffuse qui remonte de façon parallèle à la galaxie principale (mais n'est visible que de manière intermittente). Cette fine ligne à l'est est légèrement bombée, donnant à l’ensemble une forme légèrement en C|. À droite, à l’ouest, au nord de la galaxie principale, un ovale diffus et uniforme, une troisième galaxie, avec une très faible traînée vers l’ouest qui ne se voit qu'à peine et seulement 20% du temps. NGC 5335 : noyau quasi stellaire avec un petit disque autour, dans une barre orientée sud-est/nord-ouest, qui s’assombrit légèrement de part et d’autre du noyau avant de s’éclaircir à ses extrémités. L’extrémité sud de la barre atteint environ les deux tiers de la distance jusqu’à une petite étoile qui est presque dans le prolongement de la barre. À ces extrémités, un fin anneau ovale est attaché, sur 360° — sauf au niveau de la barre —, très diffus, avec un rapport h/l 1:1,5 avec l'axe majeur perpendiculaire à la barre. Aucun halo visible à 145x, mais à plus faible grossissement (118x), l'extérieur de l’anneau est légèrement plus lumineux que l’intérieur (même si l’anneau lui-même devient à peine visible). M83 est vraiment dans la purée, car très bas sur l’horizon (alors que l'objet est pourtant presque au méridien). Je commence avec un oculaire en verre (pour calibrer), ce qui confirme mon impression : il est dans la choucroute (je l’ai déjà vu bien mieux avec la même configuration à Medendorf). On ne voit qu’un noyau ovale avec un centre quasi stellaire, puis une longue barre orientée nord-est/sud-ouest, et on devine un halo 2:1 autour de la barre, sans pouvoir discerner la structure des bras. Avec l’amplificateur de lumière (77x), c’est bien mieux : quelques bras apparaissent aux extrémités de la barre, presque en symétrie centrale (avec un bras un peu plus "ouvert" au sud). Les bras forment une sorte de Ƨ aplati. À l’ouest, il y a en fait deux bras : l’un revient en crochet (comme celui d’en face), l’autre part perpendiculairement à la barre puis part en éventail et disparaît. Au sud, une zone sombre se trouve sous le bras, suivie d’une large bande très diffuse et un peu plus claire qui longe un petit arc d’étoiles… probablement le prolongement d’un bras, mais sa source n’est pas identifiable (et cela ne semble pas provenir de l’extrémité de la barre). À plus faible grossissement (46x), les bras disparaissent, mais le halo devient curieusement plus circulaire que la forme aplatie en Ƨ visible à plus haut grossissement. NGC 5274 : Petit noyau rond avec un centre lumineux mais non stellaire. Un bras commence au nord du noyau rond, part vers l’est à gauche, puis forme une belle spirale logarithmique vers le sud, revient vers l’ouest et se termine brusquement en direction de l’ouest-nord-ouest — on dirait la couple d'un Nautile. Sur la dernière portion, deux nœuds lumineux sont visibles (amas ? régions HII ?), le dernier marquant clairement la fin du bras. L’autre bras part du sud du noyau vers l’ouest, puis remonte vers le nord (il devient un peu plus sombre, puis s’élargit et s’éclaircit à nouveau), continue assez longtemps vers le nord, puis s’incurve légèrement vers le nord-nord-ouest, s’épanouit et disparaît. Près de son extrémité, une petite tache isolée, plus proche du noyau, semble être soit un renforcement dans un bras invisible, soit une boucle du bras lui-même — il s’avère que c’est la première option. Au sud, à mi-chemin entre les deux bras, un troisième bras s'incurve et finit sur une petite étoile à l’ouest. Une magnifique galaxie à spirale ouverte, avec une subtile asymétrie qui la rend d’autant plus intéressante. NGC 4933A-C (Arp 176) : À 118x, petit ; à 145x, plus net. Deux galaxies, pas tout à fait alignées nord-est/sud-ouest. Le noyau principal est en haut, avec un petit centre lumineux, entouré d’un ovale 2:1 (NGC 4933A), et un halo en forme de motif cachemire/paisley menant à une seconde galaxie plus petite (NGC 4933B), qui apparaît comme une tache presque parfaitement ronde, uniforme mais avec une luminosité surfacique élevée, légèrement allongée dans l’axe du motif en goutte. Le halo se prolonge en pointe juste au-delà de la seconde galaxie. En haut, un bord lumineux avec une petite bande de poussière en dessous (parallèle à l’axe du motif principal), et en haut à gauche, une tache légèrement plus brillante (séparée du reste du bord plus lumineux par la bande de poussière ?). À l’est de l’extrémité émoussée du motif cachemire, au nord, une autre petite galaxie ronde est visible, NGC 4933C, plus grande que NGC 4933B et ayant à peu près de la même taille que l’ovale plus lumineux dans NGC 4933A, mais très diffuse, moins lumineuse, et presque parfaitement uniforme. NGC 5077 et ses compagnons : Sous (au sud) d’un couple d’étoiles assez brillantes, NGC 5079 est une tache diffuse et assez uniforme avec un léger renforcement central; ovale 2:1 orienté nord-est/sud-ouest. Des détails sombres suggèrent deux bras : l’un partant du sud, courbant vers l’ouest puis revenant au nord, et à l'opposé un bras court qui ne se devine que par un côté un peu plus creux. NGC 5077, à l’ouest du couple d’étoiles, est légèrement plus grande et plus brillante, une galaxie elliptique ovale 1:1,5 avec un doux gradient de luminosité, axe nord-nord-est/sud-sud-ouest. Sous NGC 5079 (au sud et légèrement à l’ouest), NGC 5076 apparaît comme une petite tache en forme de cacahuète, avec son axe pointant vers NGC 5079. Plus au nord-ouest de NGC 5077, NGC 5072 est une petite galaxie juste au nord d’un petit arc d’étoiles, avec à l’ouest une étoile supplémentaire formant un crochet vers le nord. Encore plus au nord, juste à l’ouest d’une étoile, une galaxie quasiment vu de la tranche au rapport 4:1, à luminosité surfacique uniforme : NGC 5070. À l’est de cette galaxie, deux étoiles très brillantes, et juste au sud de celle de gauche, une minuscule tache mais assez lumineuse: PGC 46497. Encore plus à l’est, la plus grande galaxie du groupe : NGC 5088, orientée nord-sud, presque rectangulaire, avec un noyau allongé situé curieusement tout à l’ouest. Depuis ce noyau, un fin trait suit le bord nord (un bras ?), et à l’est, un soupçon d’un autre bras. Au sud, sur le bord ouest, un renforcement lumineux, et tout au bout au sud, une tache brillante (curieusement, la galaxie semble tronquée dans l’angle sud-ouest — le "coin inférieur droit" manque). En balayant un peu au hasard dans toutes les directions, on découvre constamment 3 à 4 minuscules galaxies supplémentaires ; elles sont presque impossibles à compter ou à cartographier (dans SkySafari, cette région fourmille de petites galaxies de magnitude 17 à 18). NGC 5044 et ses compagnons : encore une région très peuplée. Juste au sud d’une étoile brillante (après vérification, HD 115201, magnitude 8), se trouve une étoile plus faible (nom GAIA trop barbare pour copier, magnitude 12,53), autour de laquelle on voit immédiatement trois galaxies formant un triangle rectangle. Au sud-est, NGC 5049, une petite galaxie vue par la tranche avec un noyau central très lumineux ; au sud-ouest, NGC 5044, une galaxie elliptique beaucoup plus grande et presque ronde ; et au nord, une minuscule galaxie probablement elliptique également, avec une luminosité surfacique similaire : NGC 5046. Au sud-ouest, deux petites étoiles orientées nord-sud encadrent NGC 5035, un petit ovale 1:1,5 qui ne ressemble pas à une galaxie elliptique : noyau lumineux, zone plus sombre, puis un bord plus lumineux et très fin (surtout au sud-est et au nord-ouest). Difficile de dire s’il s’agit d’une lenticulaire ou d’une galaxie à barre de type « Tie fighter » — elle est trop petite pour en juger (et la turbulence ne permet pas de grossir davantage). Au sud-est de l’étoile la plus au sud de cette ligne, on trouve un ovale parfaitement uniforme au rapport 5:1 : NGC 5037, qui évoque une version minuscule de M31. En allant plus à l’est puis vers le nord, juste au sud de NGC 5049, on trouve une autre galaxie vue par la tranche avec un renflement central (rappelant une mini-mini Galaxie du Fuseau) : NGC 5047. Entre NGC 5035 et NGC 5047, une étoile semble floue — peut-être une minuscule galaxie non identifiée (non vérifié). Plus au sud-est, NGC 5054 est une galaxie à la forme étrange : un noyau lumineux entouré d’un halo en forme d’aubergine (la pointe vers le sud). Le halo est légèrement creux, avec des bords plus lumineux — très « Arpien », mais peut-être trop petit pour figurer dans le catalogue Arp (quoique… Arp 176 n’était pas beaucoup plus grand). Bien plus au nord de NGC 5054, on trouve une fine traînée lumineuse : PGC 46261 (magnitude 13,5 — ce qui est "facile" avec ce télescope et l’amplificateur de lumière). NGC 5597 et NGC 5595 : un joli duo de galaxies très proches. Elles sont de taille similaire. Au nord-ouest, NGC 5595 est remarquable : en forme de losange (axe long nord-est/sud-ouest), composée d’un noyau central lumineux et de deux bras recourbés (comme des parenthèses couchées). Le bras sud est décalé vers l’ouest, le bras nord vers l’est, chacun s’approchant du noyau sans le toucher, formant ainsi une silhouette losangique. Au sud-est, à 118x, NGC 5597 est une galaxie barrée asymétrique, presque annulaire, probablement vue de face. La barre, avec un noyau lumineux au centre, est parallèle à l’axe long de NGC 5595. À l’est, un bras épais part vers le sud, perpendiculaire à la barre, tourne immédiatement à 90° vers le sud-ouest, et s’arrête brusquement au niveau du noyau, laissant une cavité entre la barre et le noyau. L’autre bras est beaucoup plus large et forme presque un demi-cercle parfait : il commence large, s’amincit progressivement, et se termine en pointe juste de l’autre côté de la barre. NGC 5746, surnommée la Mini-Sombrero, porte bien son nom, bien qu’elle pointe de façon verticale (alors que M104 est horizontale). La bande de poussière est un peu plus droite que celle de M104, et le renflement central est plus prononcé. Un noyau lumineux se trouve à l’ouest de la bande sombre proéminente, et à l’est, on peut suivre le côté du renflement central de l'autre côté de la bande sur environ un tiers de la longueur. Juste à l’ouest de l’extrémité nord, une étoile assez brillante est à côté d’un petit groupe d’étoiles très fines qui forment une sorte de pointillé le long du bord de la galaxie au nord. Dans la partie sud, quelques étoiles faibles semblent posées directement sur la bande de poussière. M61, à 145x, est une magnifique galaxie spirale. Un noyau ovale lumineux au rapport 3:1, orienté nord-sud, clairement une galaxie à barre intermédiaire ovale également 3:1. Par moments (quand la turbulence se calme un peu), on distingue que le noyau lumineux n’est pas tout à fait aligné avec la barre (et légèrement ovoïde, avec la pointe vers le sud), et que deux fines bandes de poussière arquées traversent l’ovale de la barre. Au nord, deux bras : l’un part à 60° de la barre, s’élargit progressivement, puis s’arrête brusquement. L’autre commence par une section courte, floue et large, perpendiculaire à la barre, puis se divise : une branche courte continue tout droit, l’autre tourne à 60°, continue, puis tourne à nouveau à 60° au niveau du noyau, et passe juste à côté de l’autre bras (sans le rejoindre). Au sud, un bras part perpendiculairement à la barre, droit vers l’ouest (et commence par une petite ligne plus lumineuse et bien marquée), puis tourne à 60°, s’élargit et disparaît. Peut-être que le bras opposé est en fait le prolongement de celui-ci, formant une seule structure. NGC 4517 ressemble à une version aplatie de la Galaxie de la Baleine. Orientée exactement est-ouest. Une superbe bande sombre granuleuse avec des bords irréguliers, particulièrement marquée au niveau d’une étoile brillante en premier plan collée à son bord. NGC 4527 est assez allongée ; à l’ouest, juste au nord du noyau, une bande très sombre (rappelant un peu l’œil noir de M64). Dans le halo ovale, une fine zone plus brillante a une forme évoquant un symbole d’intégrale, avec des crochets aux extrémités (peut-être une illusion causée par un amas ou une région HII, mais cela ressemble à des bras spiraux). Au nord-est, à la limite du champ, une autre petite galaxie (probablement lenticulaire, avec une fine ligne centrale) perpendiculaire à NGC 4527 : NGC 4544. De retour vers NGC 4527, au sud, un peu plus loin, deux petites étoiles, puis NGC 4533, une galaxie vue par la tranche (rapport 4:1), avec un noyau lumineux et un halo très diffus qui l’allonge sans l’élargir — visible uniquement en vision décalée. Le bord ouest semble plus droit et mieux défini. Enfin, un joyau : NGC 4536. Noyau quasi stellaire entouré d’une structure étrange, ovale 1:2 orientée nord-est/sud-ouest, mais légèrement creux. Deux longs bras partent du nord-ouest et du sud-est, parallèles à l'axe majeur de l’ovale central, puis se font des crochets qui reviennent plus loin. Je suis comblé côté galaxies. Je lève les yeux, et à l’est, je vois la Voie lactée estivale former un bel arc horizontal, riche en taches sombres et plumes partant vers l'extérieur… les nébuleuses d’émission m’appellent — ce sera la deuxième partie du CROA (mais en version plus courte).0 point

-

0 point

-

Pour vous remettre de la déception d'avoir loupé les dobsons explore scientific : https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2937414466 😁0 point

-

qui veut un seul pied de télescope? https://www.leboncoin.fr/ad/sport_plein_air/27700108010 point

Ce classement est défini par rapport à Paris/GMT+01:00