Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 05/28/25 dans toutes les zones

-

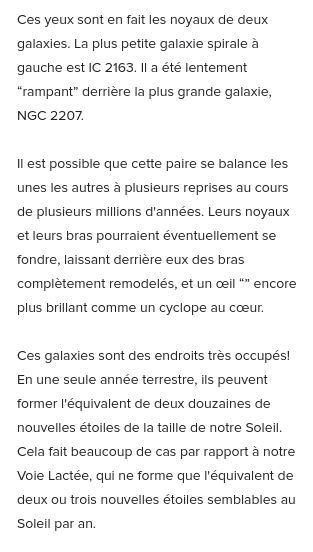

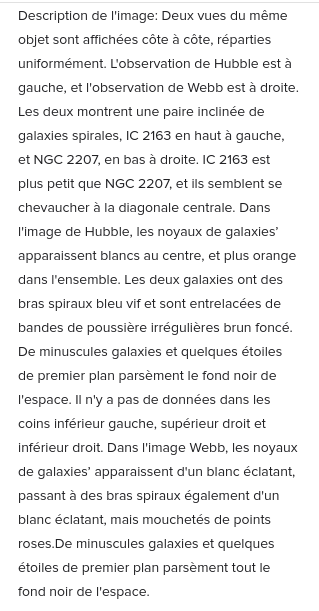

Vous êtes vous déjà demandé ce que que pouvait faire Webb avec 120 heures d'observations cumulées sur la même cible ? ça donne ça avec l'amas de galaxie Abell S 1063 à 4,5 milliards d'a.l : https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2025/05/Webb_glimpses_the_distant_past (traduction automatique) L’œil est d’abord attiré, dans cette nouvelle photo du mois du télescope spatial James Webb de la NASA, de l’ESA et de l’ASC, vers le méga-monstre central qu’est l’amas de galaxies Abell S1063. Cette collection géante de galaxies, située à 4,5 milliards d’années-lumière de la Terre dans la constellation de la Grue, domine la scène. En regardant de plus près, cette collection dense de galaxies lourdes est entourée de traînées de lumière brillante, et ces arcs déformés sont le véritable objet d’intérêt des scientifiques : les galaxies peu lumineuses du passé lointain de l’Univers. Abell S1063 a déjà été observé dans le cadre du programme Frontier Fields du télescope spatial Hubble de la NASA et de l’ESA. Il est doté d’une forte lentille gravitationnelle : l’amas de galaxies est si massif que la lumière des galaxies lointaines alignées derrière lui est courbée autour de lui, créant les arcs déformés que nous voyons ici. Comme une lentille de verre, il concentre la lumière de ces galaxies lointaines. Les images qui en résultent, bien que déformées, sont à la fois lumineuses et agrandies – suffisamment pour être observées et étudiées. C’était l’objectif des observations de Hubble, en utilisant l’amas de galaxies comme loupe pour étudier l’Univers primitif. Les nouvelles images de la caméra proche infrarouge de Webb (NIRCam) remontent encore plus loin dans le temps. Cette image présente une incroyable forêt d’arcs de lentille autour d’Abell S1063, qui révèlent des galaxies d’arrière-plan déformées à une gamme de distances cosmiques, ainsi qu’une multitude de galaxies faibles et de caractéristiques inédites. Cette image est ce qu’on appelle un champ profond – une longue exposition d’une seule zone du ciel, collectant autant de lumière que possible pour faire ressortir les galaxies les plus faibles et les plus éloignées qui n’apparaissent pas dans les images ordinaires. Avec 9 instantanés distincts de différentes longueurs d’onde de lumière dans le proche infrarouge, totalisant environ 120 heures de temps d’observation et aidés par l’effet loupe de la lentille gravitationnelle, il s’agit du regard le plus profond de Webb sur une seule cible à ce jour. Concentrer une telle puissance d’observation sur une lentille gravitationnelle massive, comme Abell S1063, a donc le potentiel de révéler certaines des toutes premières galaxies formées dans l’Univers primitif. Le programme d’observation qui a produit ces données, GLIMPSE (#3293, PIs : H. Atek & J. Chisholm), vise à sonder la période connue sous le nom d’Aube Cosmique, lorsque l’Univers n’avait que quelques millions d’années.6 points

-

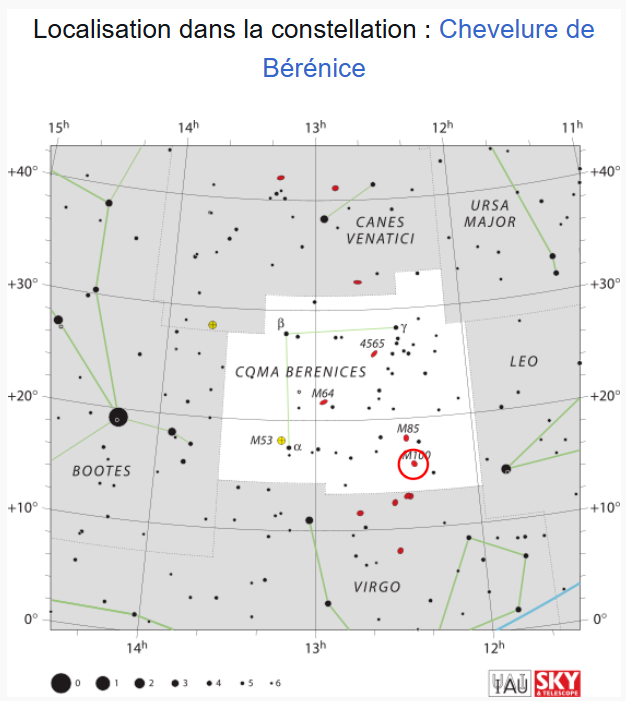

Hello, Je continue le catalogue Messier, avec la carte n° 100 . M100 (NGC 4321) est une vaste galaxie spirale intermédiaire de grand style vue de face. Elle est située dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Elle a été découverte par l'astronome français Pierre Méchain en 1781. Un mois plus tard, le 13 avril, Charles Messier a observé la même galaxie et elle est devenue la 100e entrée de son catalogue. Plusieurs autres astronomes ont aussi observé cette galaxie avant le XIXe siècle : William Herschel le 21 mars 1784, John Herschel le 6 mai 1826, William Parsons le 9 mars 1850 et William Lassell le 24 avril 1862. M100 fait partie du groupe de M87. M87 et M100 font partie l'amas de la Vierge et ils comptent parmi les membres importants de cet amas. Ses bras très nettement définis sont peuplés de jeunes étoiles bleues nées des interactions de la galaxie avec ses voisines. La classe de luminosité de NGC 4321 est II-III et elle présente une large raie HI. Elle renferme également des régions d'hydrogène ionisé. M100 est aussi une galaxie LINER, c'est-à-dire une galaxie dont le noyau présente un spectre d'émission caractérisé par de larges raies d'atomes faiblement ionisés. Selon la base de données Simbad, M100 est aussi une galaxie à noyau actif. Lunette Skywatcher 80ED (80/600) + réducteur 0.8x @ 479mm Caméra planétaire Player One Neptune-664c + filtre Player One IRcut Anti-halos Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 343 x 30s Gain 180 Traitement Siril, Pixinsight, Photolab 6. une brute de 30s:3 points

-

Après EUCLID, c'est au tour de Webb de sortir un anneau d'Einstein ! La couleur en plus ! Article sur le site de C&E : https://www.cieletespace.fr/actualites/une-galaxie-spirale-vue-a-la-loupe-cosmique https://esawebb.org/images/potm2503a/ (traduction automatique) La galaxie lentille au centre de cet anneau d’Einstein est une galaxie elliptique, comme on peut le voir à partir du noyau brillant de la galaxie et de son corps lisse et sans caractéristiques. Cette galaxie appartient à un amas de galaxies nommé SMACSJ0028.2-7537. La galaxie lentille enroulée autour de la galaxie elliptique est une galaxie spirale. Même si son image a été déformée au fur et à mesure que sa lumière se déplaçait autour de la galaxie sur son chemin, les amas d’étoiles et les structures gazeuses sont clairement visibles. Les données Webb utilisées dans cette image ont été prises dans le cadre de l’enquête SLICE (programme 5594), dirigée par Guillaume Mahler de l’Université de Liège en Belgique, et composée d’une équipe d’astronomes internationaux. Cette étude vise à retracer 8 milliards d’années d’évolution des amas de galaxies en ciblant 182 amas de galaxies avec l’instrument de caméra dans le proche infrarouge de Webb. Cette image intègre également des données provenant de deux instruments du télescope spatial Hubble de la NASA et de l’ESA, la Wide Field Camera 3 et l’Advanced Camera for Surveys. Description de l’image : Au centre se trouve une galaxie elliptique, vue comme une lueur de forme ovale autour d’un petit noyau brillant. Autour de celle-ci est enroulée une large bande de lumière, ressemblant à une galaxie spirale étirée et déformée en un anneau, avec des lignes bleues brillantes tracées à travers elle où les bras spiraux ont été étirés en cercles. Quelques objets lointains sont visibles autour de l’anneau sur un fond noir. J'ajoute cette image publiée il y a quelques jours : Encore une image de rêve avec la proto-étoile Herbig-Haro 49/50 https://science.nasa.gov/missions/webb/nasas-webb-telescope-unmasks-true-nature-of-the-cosmic-tornado/ traduction automatique : Envie d’un sundae à la crème glacée avec une cerise sur le dessus ? Cet alignement aléatoire de Herbig-Haro 49/50 – un écoulement mousseux d’une protoétoile voisine – avec une galaxie spirale multicolore pourrait faire l’affaire. Cette nouvelle image composite combinant les observations de la caméra NIRCam (Near-Infrared Camera) et de MIRI (Mid-Infrared Instrument) du télescope spatial James Webb de la NASA fournit une vue haute résolution pour explorer les détails exquis de cette activité bouillonnante. Les objets Herbig-Haro sont des écoulements produits par des jets lancés à partir d’une étoile voisine en formation. Les écoulements, qui peuvent s’étendre sur des années-lumière, pénètrent dans une région plus dense de matériaux. Cela crée des ondes de choc, chauffant le matériau à des températures plus élevées. Le matériau se refroidit ensuite en émettant de la lumière aux longueurs d’onde visibles et infrarouges. Lorsque le télescope spatial Spitzer de la NASA l’a observé en 2006, les scientifiques ont surnommé Herbig-Haro 49/50 (HH 49/50) la « tornade cosmique » pour son apparence hélicoïdale, mais ils n’étaient pas certains de la nature de l’objet flou à la pointe de la « tornade ». Grâce à sa résolution d’imagerie plus élevée, Webb fournit une impression visuelle différente de HH 49/50 en révélant les caractéristiques fines des régions choquées dans l’écoulement, en découvrant que l’objet flou est une galaxie spirale lointaine et en affichant une mer de galaxies d’arrière-plan lointaines. HH 49/50 est situé dans le complexe de nuages Chamaeleon I, l’une des régions de formation d’étoiles actives les plus proches de notre Voie lactée, qui crée de nombreuses étoiles de faible masse similaires à notre Soleil. Ce complexe nuageux est probablement similaire à l’environnement dans lequel notre Soleil s’est formé. Les observations passées de cette région montrent que le flux sortant HH 49/50 s’éloigne de nous à des vitesses de 60 à 190 miles par seconde (100 à 300 kilomètres par seconde) et n’est qu’une caractéristique d’un flux sortant plus important. Les observations NIRCam et MIRI de HH 49/50 de Webb retracent l’emplacement des molécules d’hydrogène brillantes, des molécules de monoxyde de carbone et des grains de poussière énergisés, représentés en orange et en rouge, lorsque le jet protostellaire frappe la région. Les observations de Webb sondent les détails à de petites échelles spatiales qui aideront les astronomes à modéliser les propriétés du jet et à comprendre comment il affecte le matériau environnant. Les caractéristiques en forme d’arc de HH 49/50, semblables à un sillage d’eau créé par un bateau à grande vitesse, pointent vers la source de cet écoulement. Sur la base d’observations antérieures, les scientifiques soupçonnent qu’une protoétoile connue sous le nom de Cederblad 110 IRS4 est un moteur plausible de l’activité du jet. Située à environ 1,5 année-lumière de HH 49/50 (dans le coin inférieur droit de l’image Webb), CED 110 IRS4 est une protoétoile de classe I. Les protoétoiles de classe I sont de jeunes objets (de dizaines de milliers à un million d’années) au moment où ils atteignent leur ampleur. Ils ont généralement un disque discernable de matière autour d’eux qui tombe toujours sur la protoétoile. Les scientifiques ont récemment utilisé les observations NIRCam et MIRI de Webb pour étudier cette protoétoile et obtenir un inventaire de la composition glacée de son environnement. Ces images Webb détaillées des arcs dans HH 49/50 peuvent localiser plus précisément la direction vers la source du jet, mais tous les arcs ne pointent pas dans la même direction. Par exemple, il y a une caractéristique d’affleurement inhabituelle (en haut à droite de l’écoulement principal) qui pourrait être une autre superposition fortuite d’un écoulement sortant différent, liée à la précession lente de la source de jet intermittente. Alternativement, cette caractéristique pourrait être le résultat de la rupture de l’écoulement principal. La galaxie qui apparaît par hasard à la pointe de HH 49/50 est une galaxie spirale beaucoup plus éloignée, de face. Il a un renflement central proéminent représenté en bleu qui montre l’emplacement des étoiles plus anciennes. Le renflement montre également des indices de « lobes latéraux », suggérant qu’il pourrait s’agir d’une galaxie spirale barrée. Des amas rougeâtres à l’intérieur des bras spiraux indiquent l’emplacement de la poussière chaude et des groupes d’étoiles en formation. La galaxie présente même des bulles évacuées dans ces régions poussiéreuses, similaires aux galaxies voisines observées par Webb dans le cadre du programme PHANGS. Webb a capturé ces deux objets non associés dans un alignement chanceux. Au cours de milliers d’années, le bord de HH 49/50 se déplacera vers l’extérieur et finira par sembler couvrir la galaxie lointaine.3 points

-

Moby Dick et le Capitaine Achab, c'était il y a deux siècles. Cet os là, c'était il y a vingt mille ans. Credit: Alexandre Lefebvre. Découverts dans une grotte landaise, et en Espagne, 200 os de grands vertébrés, dont presque la moitié appartenaient à cinq espèces de baleines ont été datés du paléolithique supérieur. Ce sont les plus anciens objets de ce type jamais trouvés. Ce type de vestige est rare, ne serait-ce que du fait que les zones côtières sont sujettes aux submersions ou érosions destructrices. Il est donc difficile de déterminer si les baleines étaient chassées ou si des carcasses échouées étaient dépecées par des chasseurs-cueilleurs. Les os ont été taillés pour en faire des armes de chasse.2 points

-

2 points

-

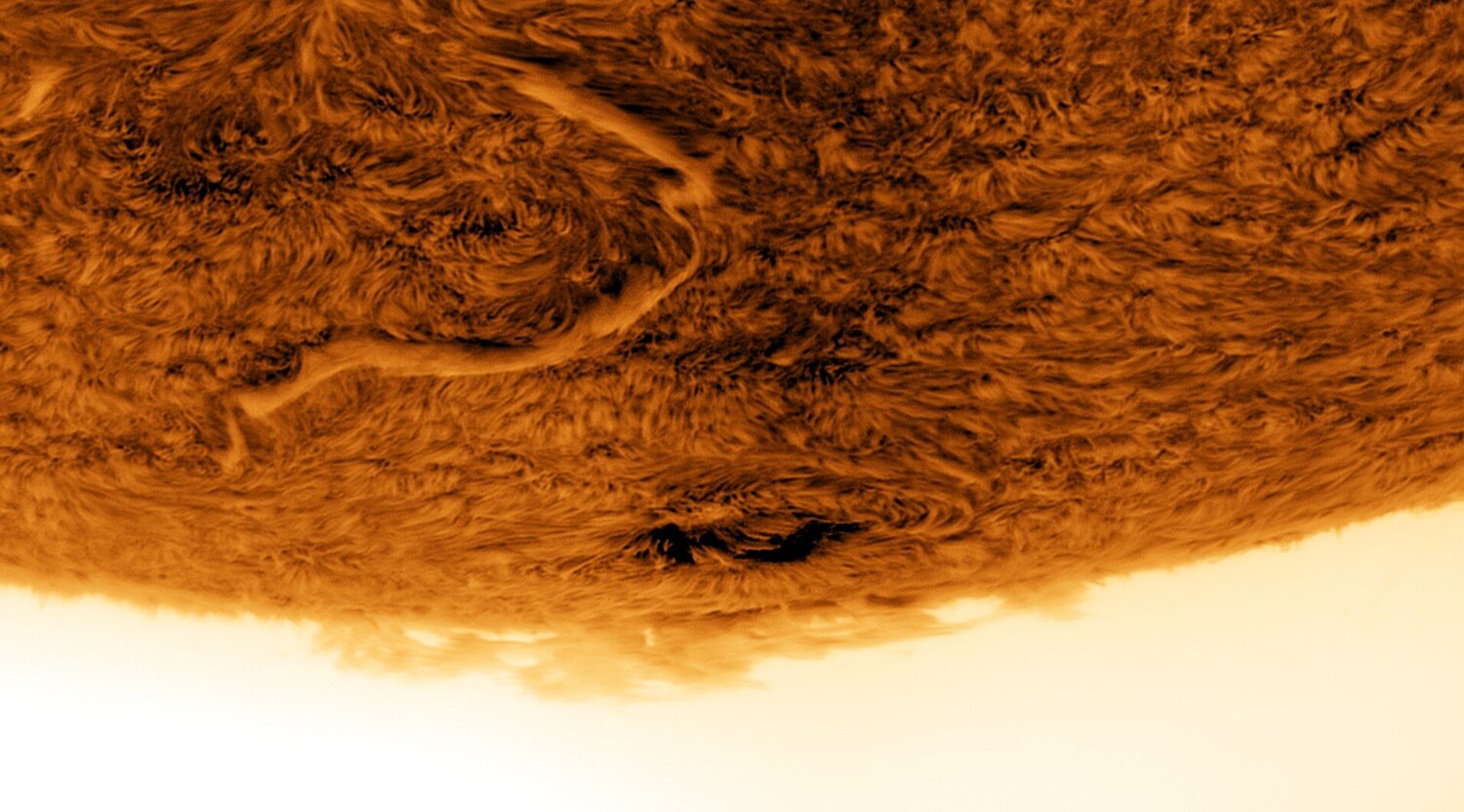

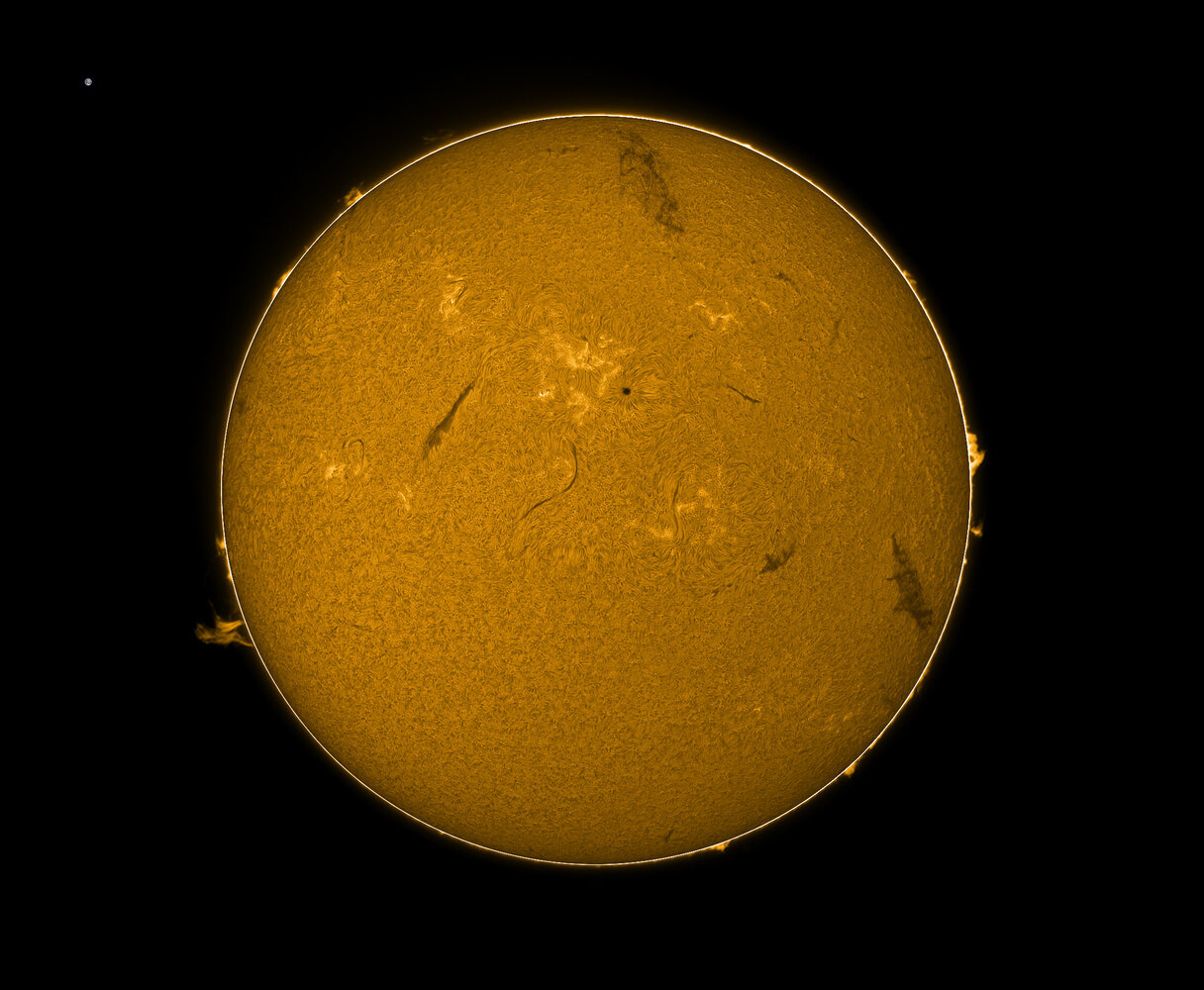

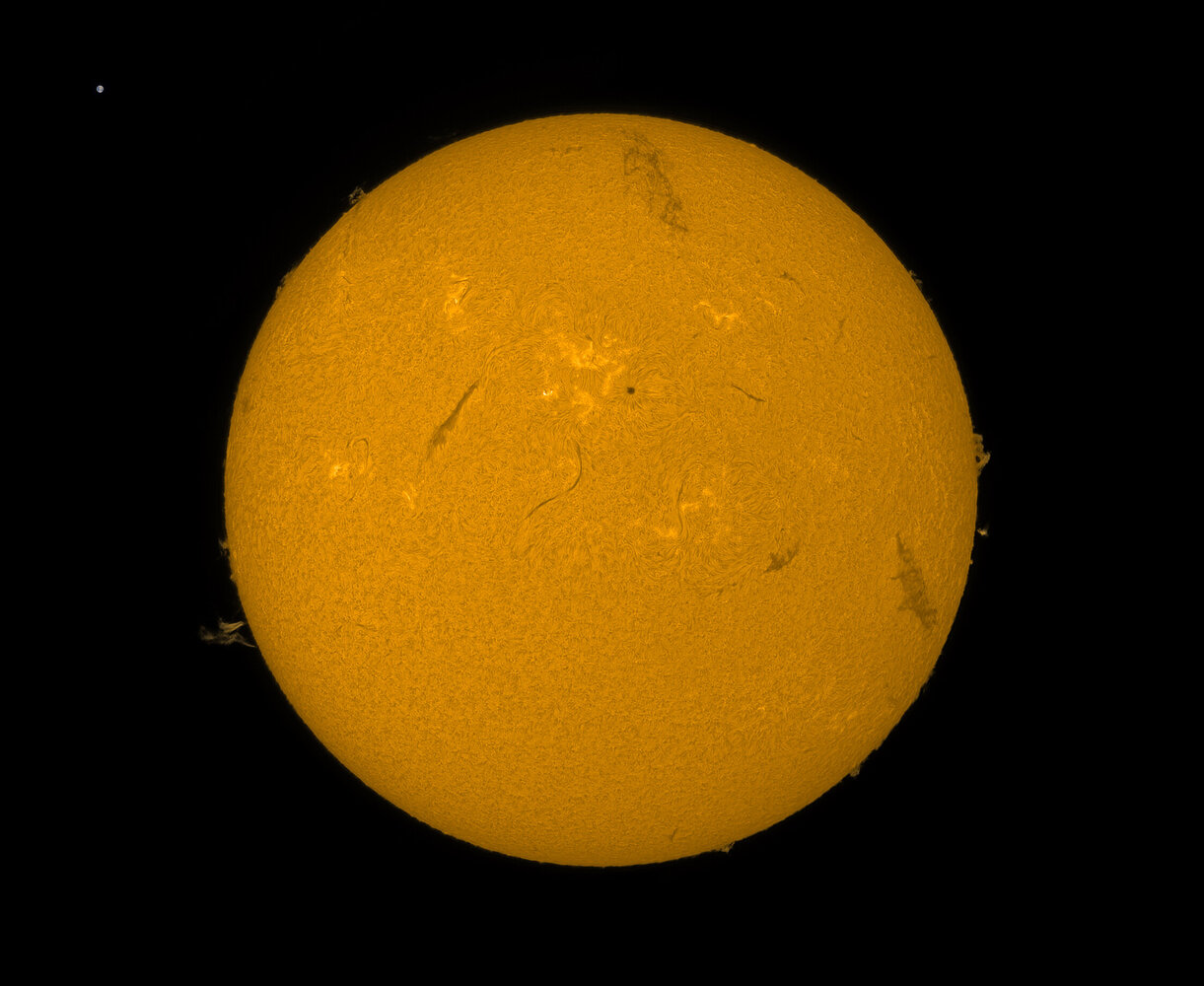

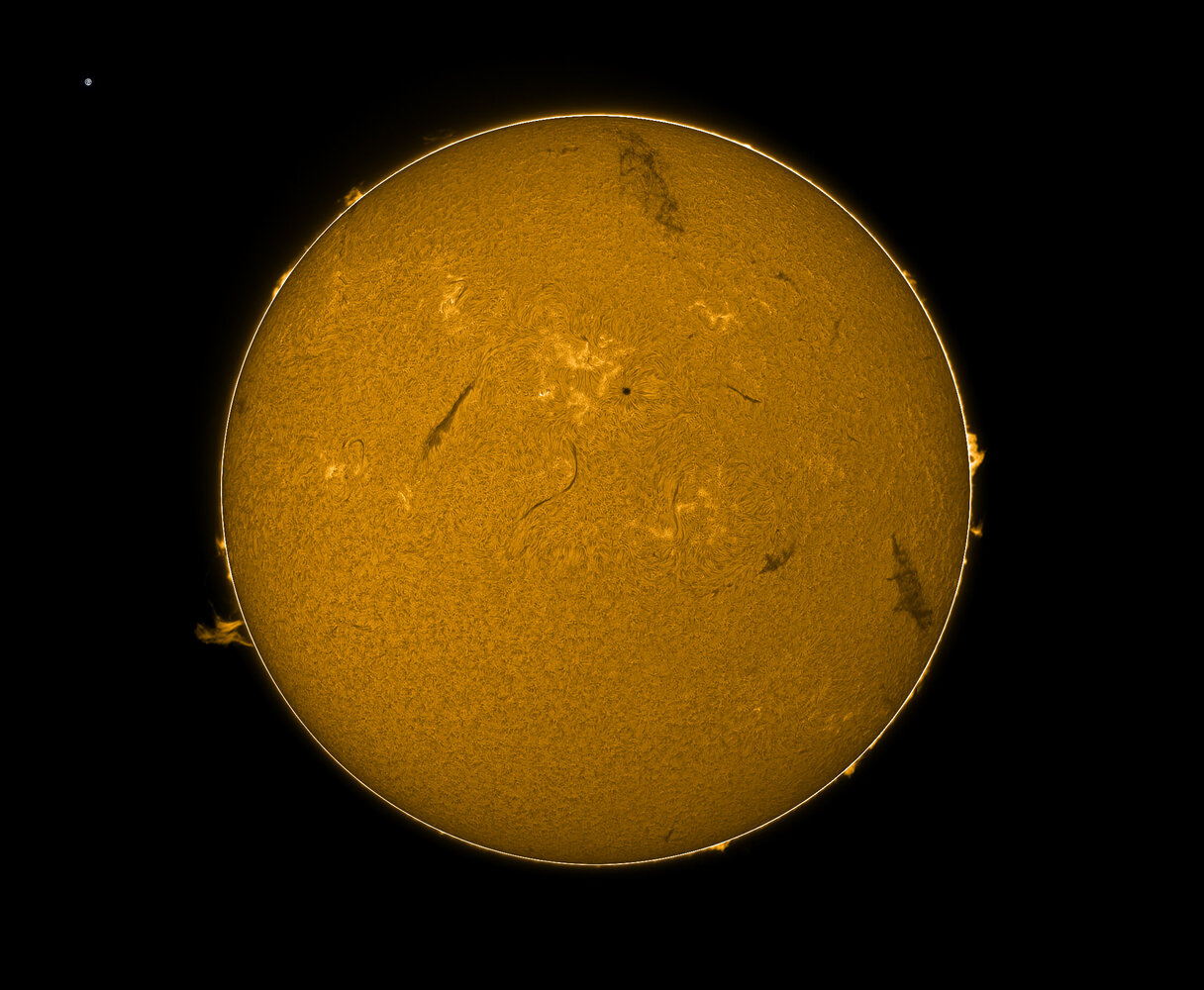

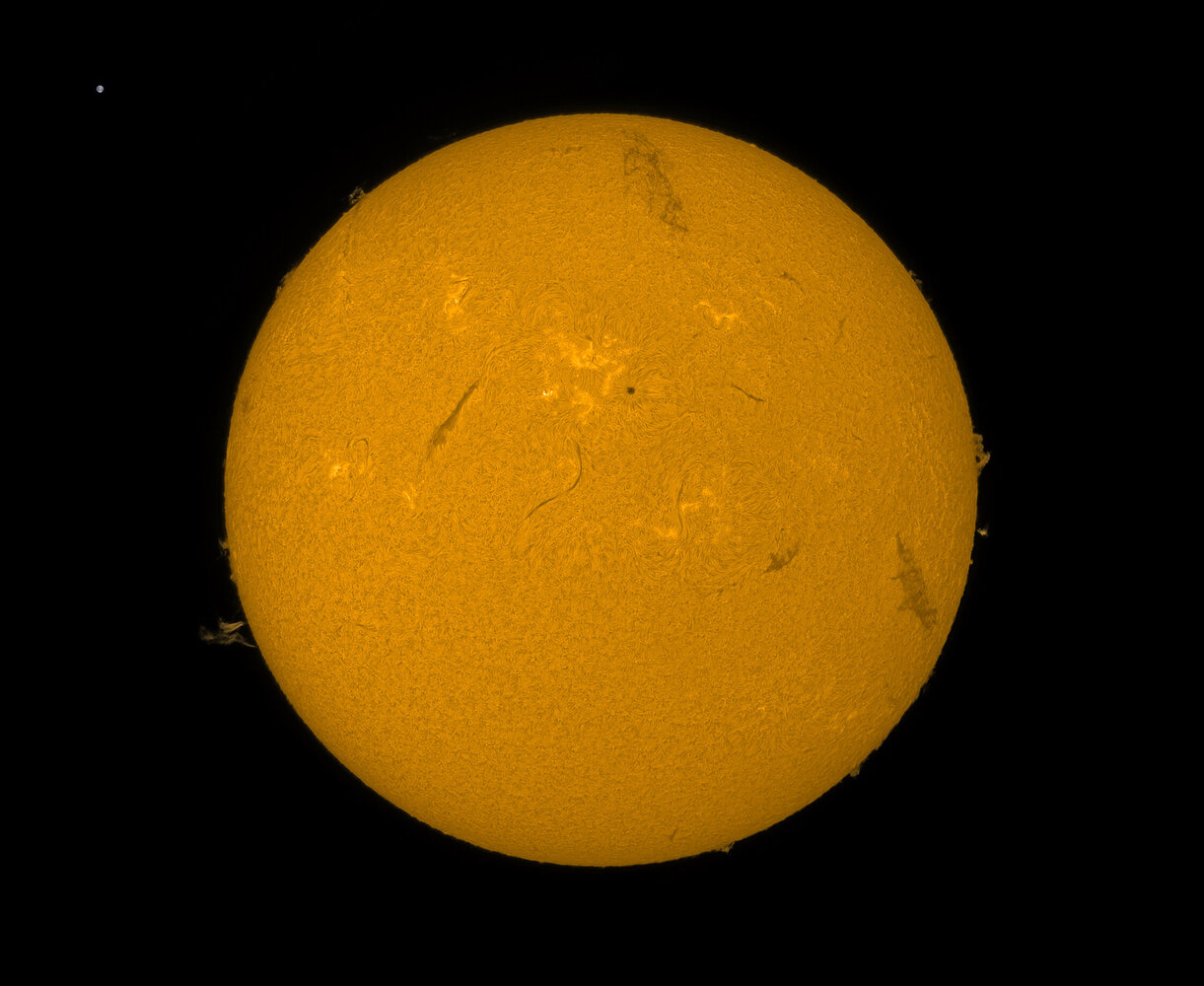

Salut à tous, Je continue mes tests en filtration arrière avec deux étalons Lunt40 (derrière ma FSQ85 @ F/63) Ce coup-ci j'ai espacé les deux étalons de 50mm et j'ai appliqué aucun tilt sur les étalons. Ca s'améliore un peu à chaque itération... Voici un cliché souvenir du samedi 24 mai 2025 vers 15h13 Un peu de couleur pour ceux qui préfèrent comme ça Bon ciel2 points

-

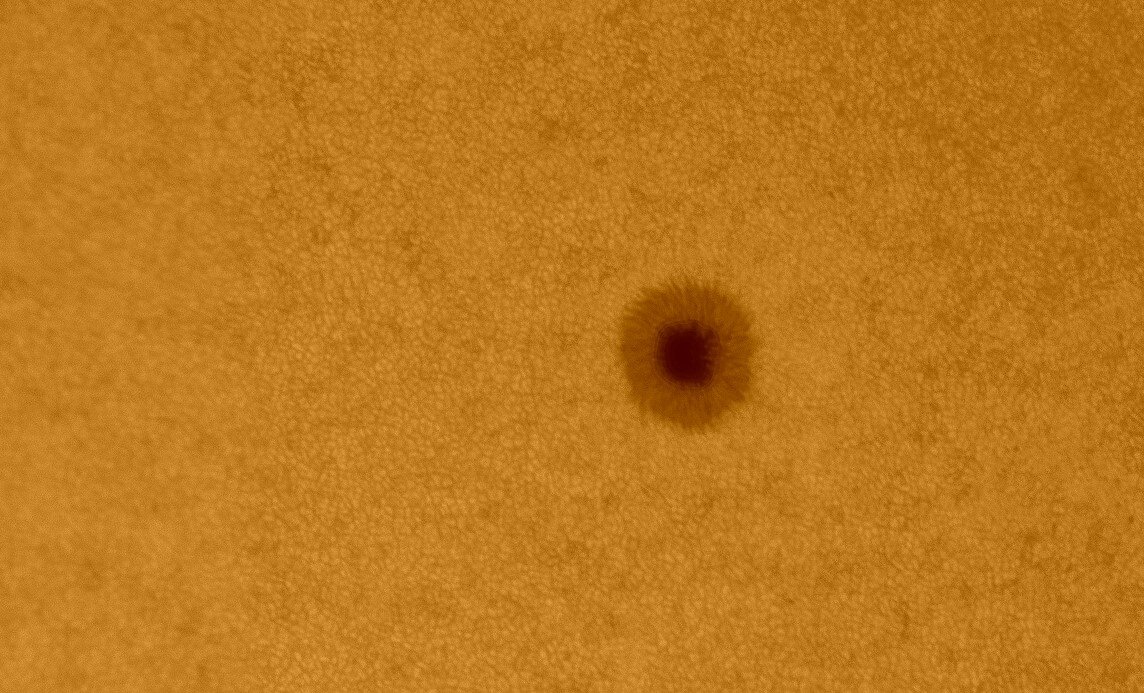

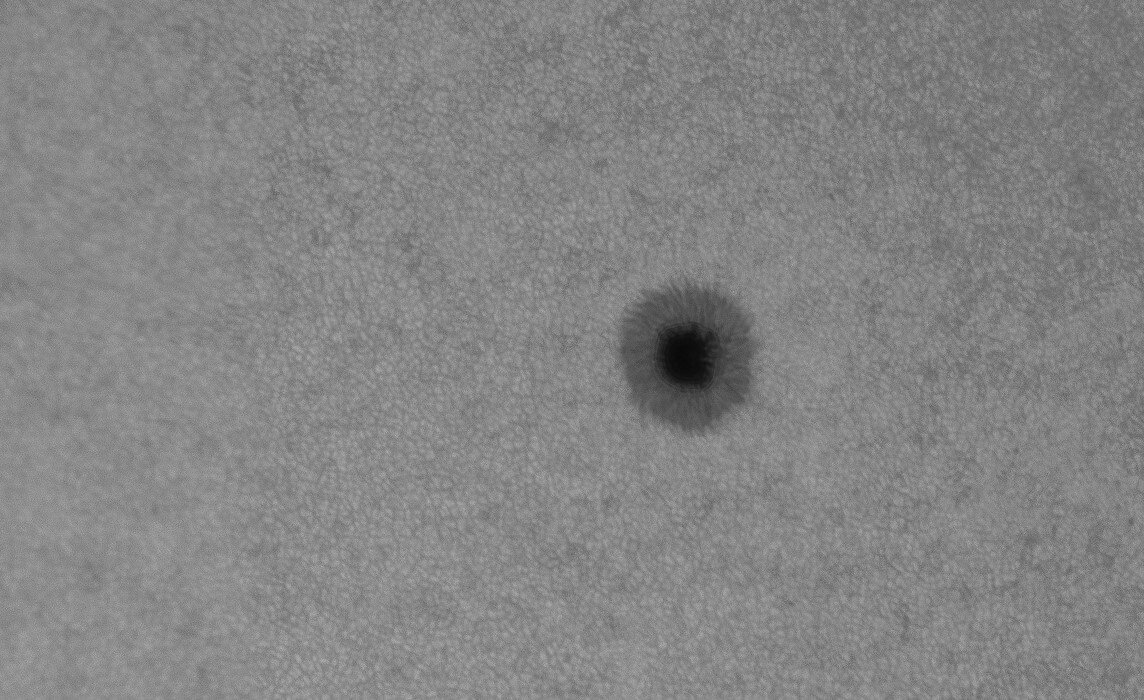

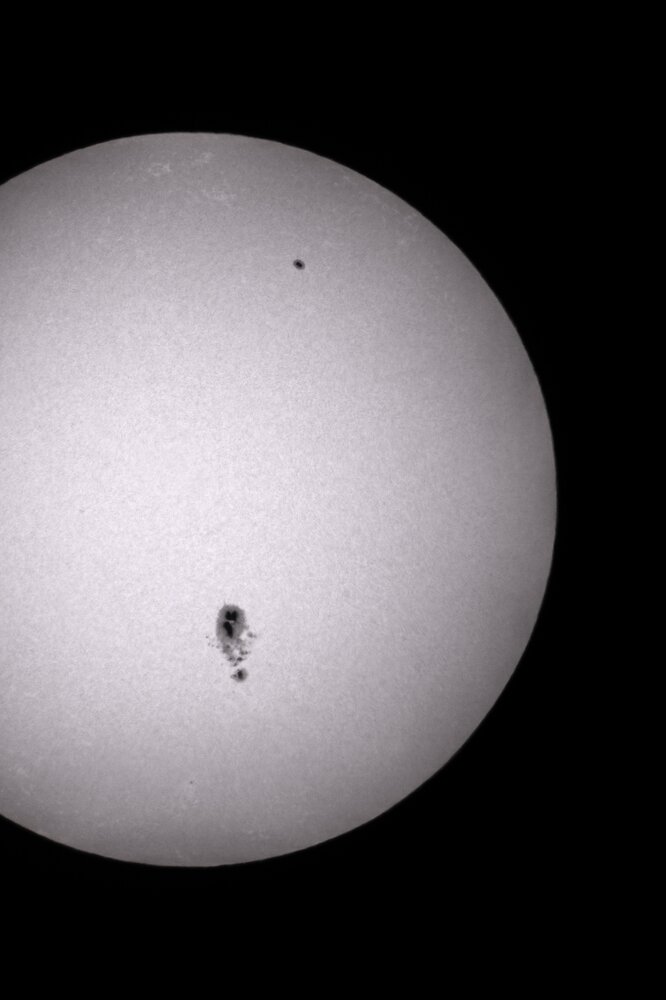

Bonjour, Après quelques péripéties pour faire reconnaitre par FIRECAPTURE ma nouvelle caméra PLAYER ONE APPOLO-M mini, j'ai pu imager la tâche solaire 4092. Je pense que j'ai eut la main lourde sur les curseurs de REGISTAX6 !!! Mais bon j'étais trop content d'avoir autant de détails !!! Même si ça défile vite devant la caméra, la caméra monochrome permet en 18 secondes de capturer presque 1500 images c'est top, hâte de tester avec le C8 et le CORONADO sur HEQ5 GOTO... ... mais bon comme tout matériel astro acheté.. ...le temps se couvre !!!! Merci à @f5cmq pour la vente de cet caméra et merci à @stef41 qui m'a convaincu d'investir dans une caméra monochrome. Matériels : - DOB 200x1200 XT8i (manuel) - Filtre solaire BAADER visuel, - Barlow Televue x3 - Caméra PLAYER ONE APPOLO-M Mini - Gain : 0 - Exposition : 1.378ms - Gamma : 15 - Images : 1469 images Traitement : - Autostakkert 25% - Registax 6 ainsi que pour la couleur. Bon ciel2 points

-

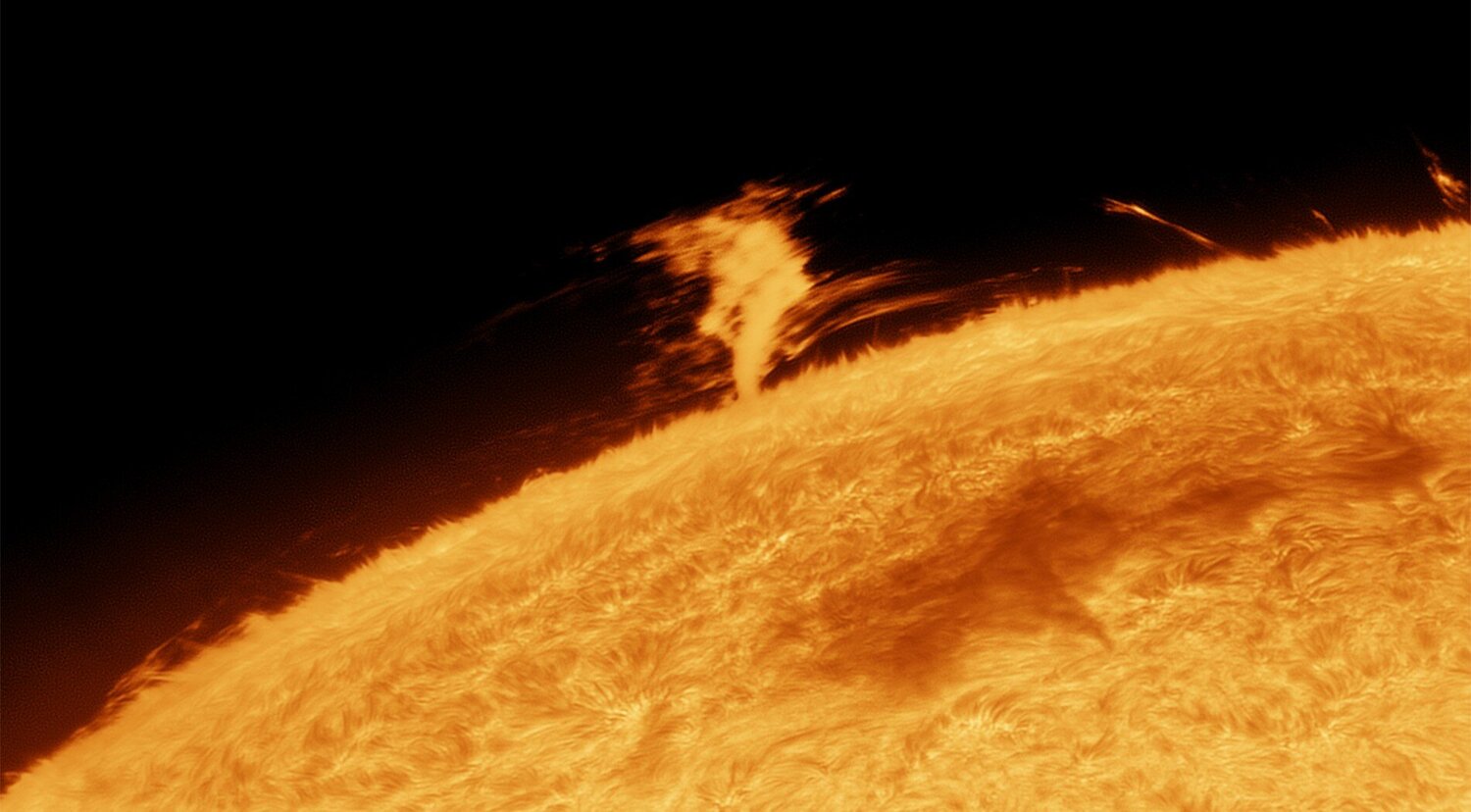

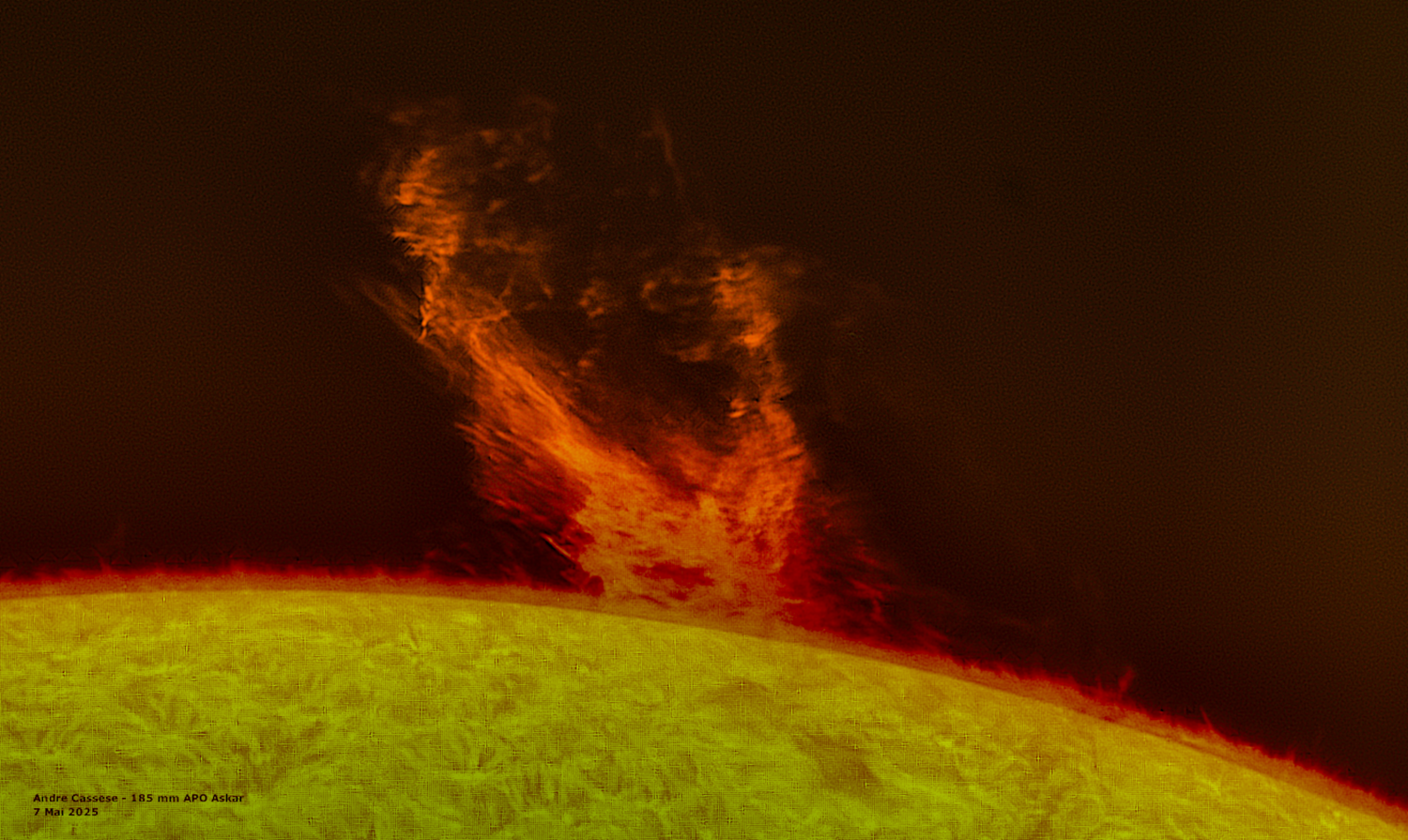

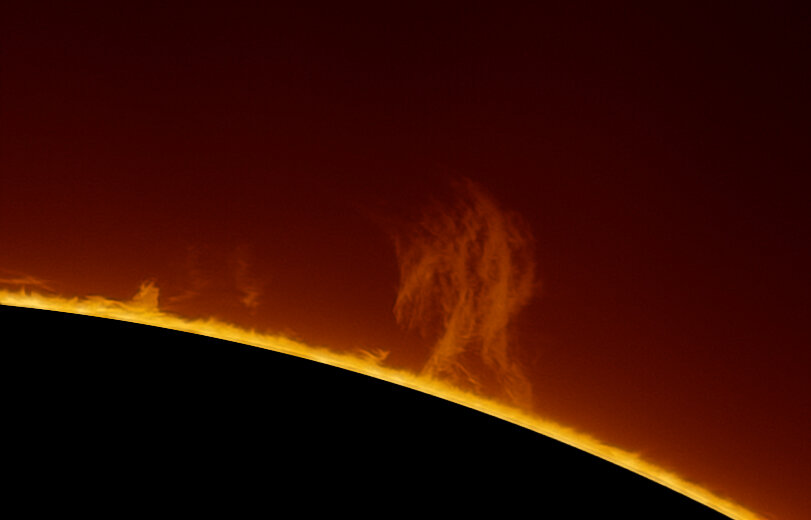

Profitant d'une ouverture pendant cette énorme protubérance j'ai utilisé la lunette de 185 mm apo Askar pour immortaliser cette magnifique et gigantesque protubérance avec un grossissement important ! Lunette 185 apo Askar - Etalon FabryPerot PST modifié et optimisé Barlow 2x , camera Player one - Ce 7 Mai 2025 Les deux photos montrent l'évolution de la masse de plasma1 point

-

C est très modestement que je vous présente ma prise sûr 2 nuit,c'est mon premier traitement HOO avec pixInsight, dite moi ce que vous en pensez, j accepte les critiques si elles sont constructives Mon setup Lunette 61EDPH Monture eqr6 camera asi533 Pilotage asiair Lunette guide 50 Camera guide asi462 EAF Filtre L-extreme 80x240" 30 dof1 point

-

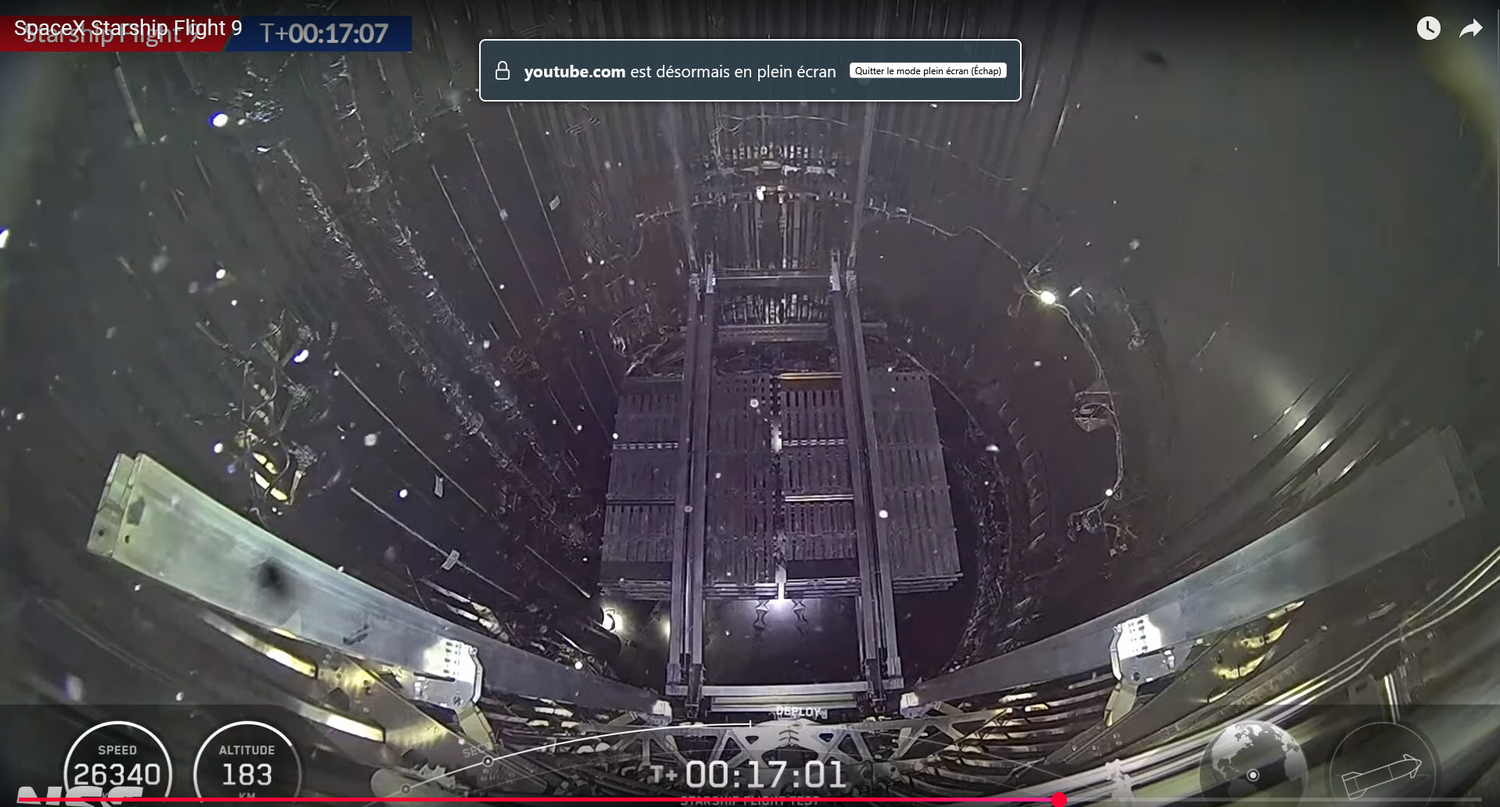

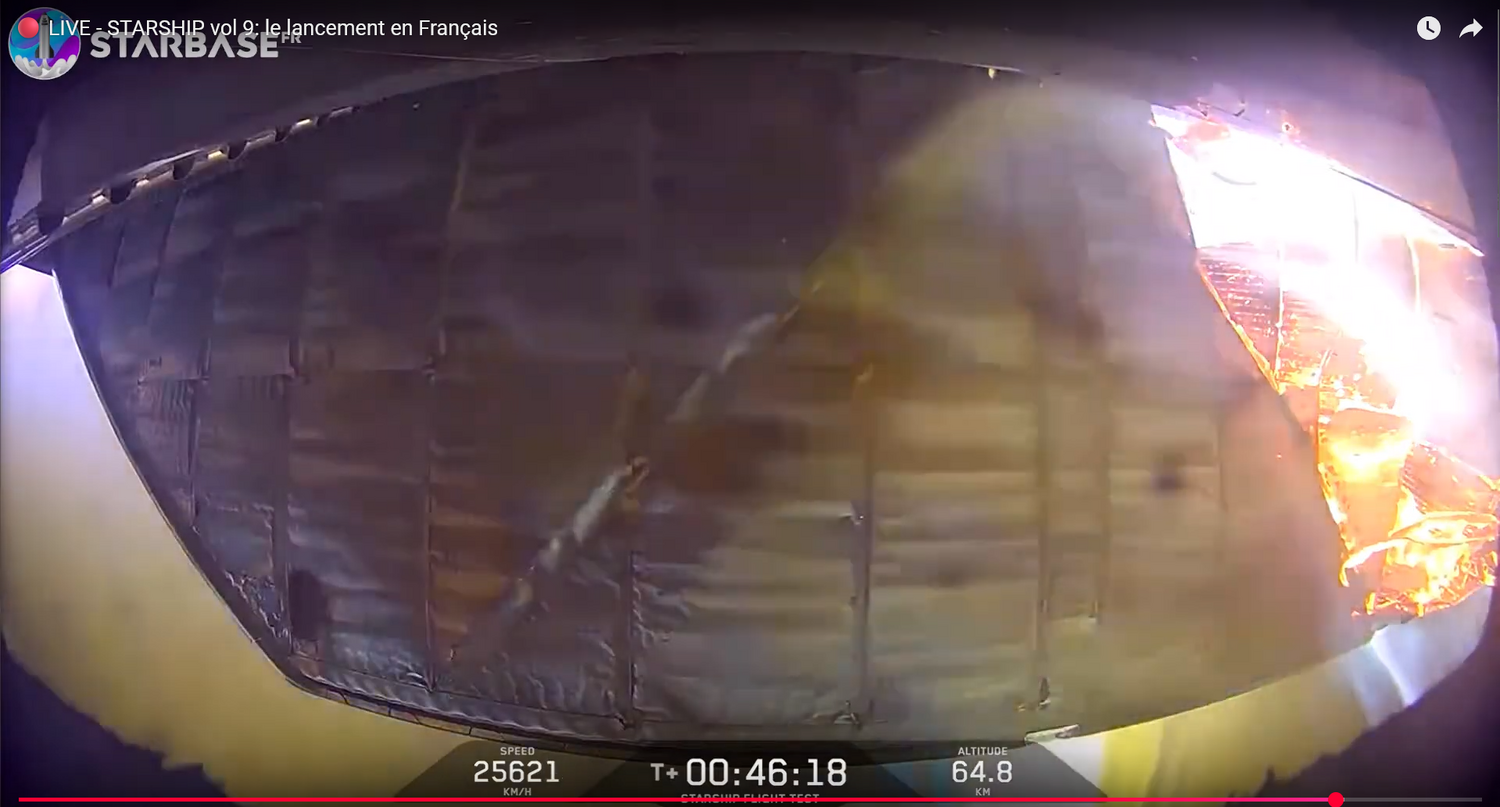

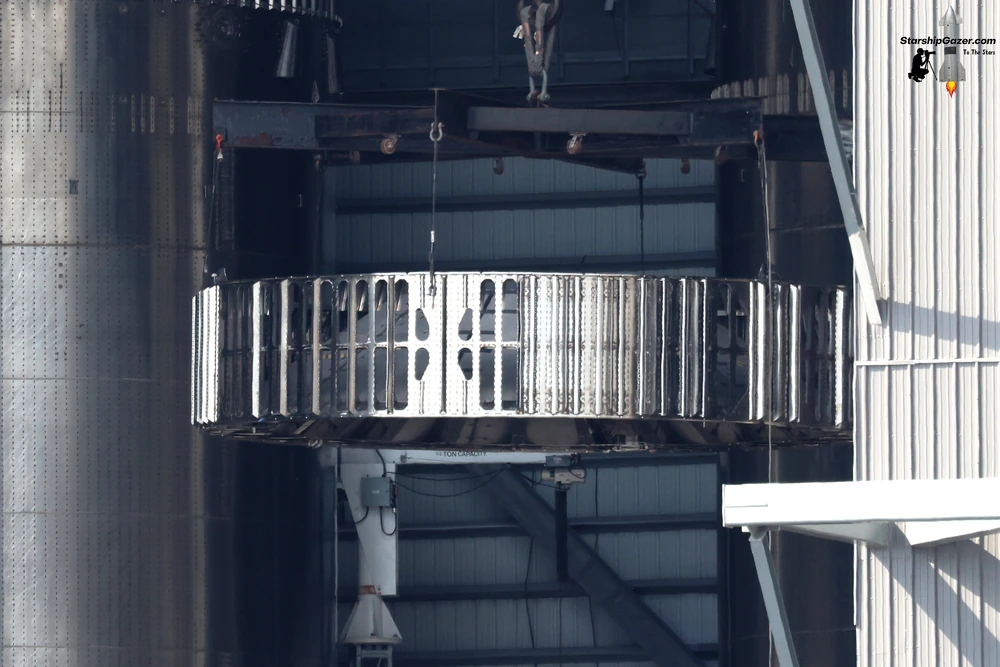

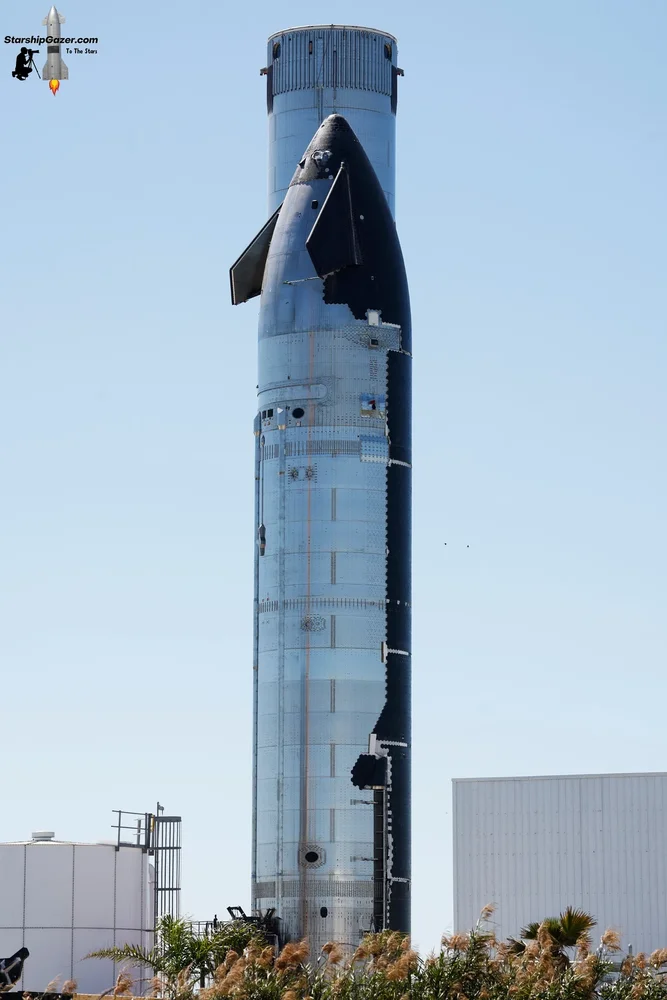

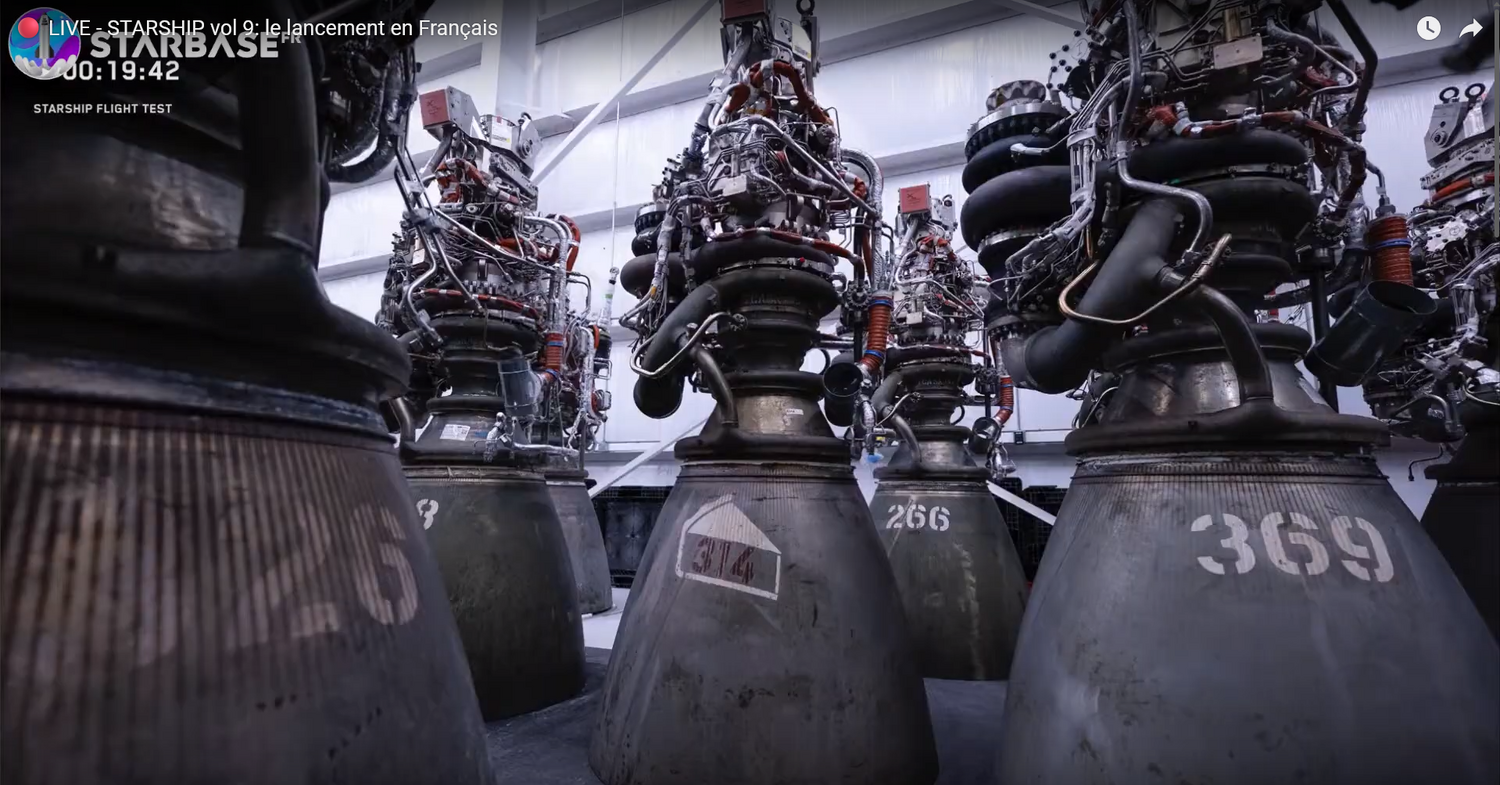

Je vais faire un peu d'autoritarisme aussi et demander d'éviter de tourner ce sujet vers la politique. Bien que je ne soutienne pas non plus Elon Musk et son action politique, ce sujet sur le Starship est à mettre à l'honneur des milliers d'ingénieurs et de techniciens de SpaceX qui travaillent sur ce sujet et j'aimerai éviter de les considérer comme des "fascistes" alors que ce sont bien eux qui font avancer de façon indéniable les technologies spatiales. J'ai été informé tardivement de la disponibilité d'un live Youtube pour suivre le lancement, live réalisé pour la première fois par StarbaseFR qui avait malheureusement mis en pause ses vidéos sur le sujet mais qui a fait plaisir à sa communauté en commentant cet IFT-9. Il accompagne souvent le youtubeur TechniquesSpatiales sur les lancements de Starship mais ce dernier n'était pas disponible cette fois-ci. Je l'ai regardé pour ma part ce matin, je n'avais pas le courage de veiller cette nuit. Voici le replay de ce live pour ceux que ça intéresse : Récapitulatif de l'IFT-9 Rappelons que le Starship est toujours dans une phase de développement, qu'on en est encore à une version Bêta (si on suppose que les versions Alpha étaient le Starship Hopper et ses successeurs.) Il faudra encore de nombreux essais et d'évolutions avant d'avoir un Starship fonctionnel. Pour l'instant, la version Block 1 du Starship a montré la capacité de faire une mise en orbite avec une charge utile nulle (ou presque : une banane 🍌) avec rattrapage du Booster et amerrissage précis à la verticale du Ship. Si un voyage vers la Lune et encore plus vers Mars sont très lointains (en tout cas plus lointains que ce que la com' de SpaceX dit,) le programme est toujours en évolution. Rappelons aussi que le programme Starship n'a débuté réellement qu'en 2017 (projet de la Big F**king Rocket,) c'est-à-dire il y a 8 ans. Le programme Apollo a mis environ 10 ans, avec un budget environ 30-40 fois supérieur (en monnaie constante) si l'on veut comparer des lanceurs similaires en poussée et en taille (mais pas en objectif.) Booster B14-2 : Le Booster B14 a volé une seconde fois, en utilisant 29 des 33 moteurs qui l'avaient déjà propulsé lors de l'IFT-7, montrant que SpaceX poursuit son objectif de réutilisation de son lanceur géant. La récupération n'était pas prévue, du fait de plusieurs stress tests demandés au Booster : - un côté des évents du Hot stage ring a été bouché pour que, lors de la séparation à chaud, pour que les flammes des moteurs du Ship orientent naturellement le Booster dans la direction voulue. En effet, jusqu'ici, le Ship repoussait le Booster dans une direction aléatoire et cette évolution permet de diminuer la quantité d'ergols à utiliser en évitant une manœuvre de retournement. - le Booster a eu un angle de retour plus important, afin d'augmenter le freinage naturel par friction de l'air, afin de diminuer également la quantité d'ergols nécessaire pour le landing burn. - le Booster devait simuler une avarie moteur lors du rallumage final, afin de tester la possibilité de manœuvrer avec uniquement 2 des 3 moteurs centraux. L'ascension, l'étape de séparation à chaud, et le retournement (Boost back burn) se sont déroulés de façon régulière. Lors de l'étape du rallumage des moteurs en phase finale, seuls 12 des 13 moteurs se sont allumés un instant, avant que le contact avec le Booster ne soit perdu à T + 6'20''. Ship S35 : Le Ship S35 a succédé aux S34 et S33 qui étaient les premiers Ships dans leur version Block 2, et dont les vols se sont soldés par un échec. Le S33 avait notamment subi une fuite d'ergols au-dessus de sa baie moteur du fait de vibrations harmoniques, entrainant incendie, extinction en cascade des moteurs et perte du véhicule. Le S34 a également connu un problème dans sa baie moteur entrainant le même résultat, mais a priori, la cause serait différente (défaillance d'un moteur.) Rappelons que la version Block 2 connait de nombreuses évolutions, dont la plupart ne sont pas visibles. Les évolutions les plus visibles sont la modifications des ailerons avant, ainsi que la modification de la répartition des tuiles thermiques. Le but de cela étant en particulier une diminution des contraintes thermiques sur le Ship lors de la rentrée atmosphérique. De plus, des tuiles tests ont été mises en place, avec de nouveaux matériaux, et également une tuile à refroidissement actif (avec les ergols du Ship.) On a également l'ajout de supports qui permettront à terme la récupération du Ship sur la Tour Mechazilla n°2. Côté évolutions invisibles de l'extérieur, les conduites internes des ergols ont été complètement revues, en particulier pour lutter contre les contraintes de ballottement, de gel et de colmatage des canalisations. Cette partie est peut-être à l'origine des échecs des S33, S34 et peut-être S35. Il y a eu également une augmentation de la taille des réservoirs d'ergols et de la taille totale du Ship. Le S35 a réussi son ascension, avec une durée de combustion complète. On a pu noter un point chaud sur l'un des moteurs Vacuum (à droite.) Toutefois, dès l'extinction des moteurs, on a pu observer un contrôle d'attitude assez difficile, avec une rotation régulière du Ship. Ensuite, la porte qui permettra de mettre en orbite les satellites Starlink devait s'ouvrir pour libérer 8 maquettes de ce satellite nouvelle génération, mais celle-ci est restée désespérément close. A un peu moins de T + 30', le contrôle d'attitude du Ship a été complètement perdu, celui-ci partant en vrille. Il a perdu de l'altitude plus tôt que prévu et a fini par se désintégrer dans l'atmosphère, étant incapable de présenter sa face protégée thermiquement. Le signal a été perdu à T + 46' Le test de rallumage d'un moteur dans le vide n'a bien sûr pas pu avoir lieu. Il y aurait eu une fuite sur un réservoir qui aurait perturbé l'attitude du second étage. Conclusion : Un vol en demi-teinte. Si la phase ascensionnelle et la séparation des étages semblent être maitrisées aujourd'hui, la version Block 2 du Ship semble poser toujours problème. Le changement de design, pourtant nécessaire pour corriger les problèmes inhérents à la première version, pose de nouveaux problèmes, devant être résolus l'un après l'autre (IFT-7, IFT-8, IFT-9.) On peut avoir l'impression d'un retour en arrière et cela peut frustrer les admirateurs comme les employés de SpaceX. Les progrès de la première version ont été constants, on peut espérer qu'il en sera de même pour la seconde version du Ship. N'oublions pas que sont prévus un Booster version Block 2, équipé de moteurs Raptors V3, qui seront également ensuite installé sur le Ship. Il y aura (plus tard) un Booster block 3 et un Ship block 3. Autant d'évolutions que de possibles retours en arrière à première vue, si l'on ne suit pas le programme avec assiduité (comme beaucoup de journalistes malheureusement, qui n'ont que le mot échec pour faire leurs titres.)1 point

-

Bonjour mon cher Charles, On voit bien la petite sphère 👍 On dirait qu'elle est creuse avec un point noir à l'intérieur. En tous les cas, ton microscope est bien net et le rendu luminosité/contraste/couleurs est vraiment sympathique Ah ben non alors, je ne dirais pas le contraire 😁 Amitiés, Franck1 point

-

Bonjour les ami(e)s Voici la version avec l'objectif 4OX des petites sphères dans l'eau des plantes aquatiques chez mon fils . Pour ma part j'espère que la préparation que j'ai commencé avec les mêmes plantes aquatiques sur ma terrasse sera au point . On a eu de la pluie j'espère que le nombre d'insectes va augmenter ce n'est pas Franck qui dira le contraire . En attendant à bientôt Charles1 point

-

1 point

-

Bonjour a tous, Je viens de publier un Article dans Noctua, sur notre site, Mais comme peu de personne y passe, je le signal ici: Dans cet article j'ai relevé le nombre d'heures effective de nuits dégagé par an et par saison pour 3 sites. Ca donne une bonne idée du temps que l'on a en pratique pour l'astro. J'ai jamais trouvé de tel stat sur internet, j'ai donc fait les stat moi meme pendant un an !! Article ici (Noctua)1 point

-

c'est génial ça! comparée à celle que j'avais fait à la ccd (il y a fort longtemps certes), la tienne et beaucoup mieux résolue1 point

-

Bonjour En tant que co-auteur d'un livre publié en anglais, j'ai fait une expérience "inverse" en réalisant sa traduction en français. Eh bien je peux dire que si les logiciels traducteurs automatiques permetttent de gagner un peu de temps, ils ne suppriment pas du tout le travail du traducteur-rédacteur humain ! Malgré l'appellation "intelligence artificielle", et malgré les progrès effectués en quelques années, le logiciel ne comprend toujours rien (au sens humain du verbe comprendre) et ça se voit facilement dans le texte obtenu. Bon, après, ça dépend de ce que tu veux faire de la traduction obtenue ! Si c'est pour faire circuler auprès de collègues non francophones, à titre de document de travail, ça peut passer. Si c'est pour faire une "vraie" publication académique, ça me semble risqué... Mais ce n'est que mon avis... Bon courage1 point

-

1 point

-

1 point

-

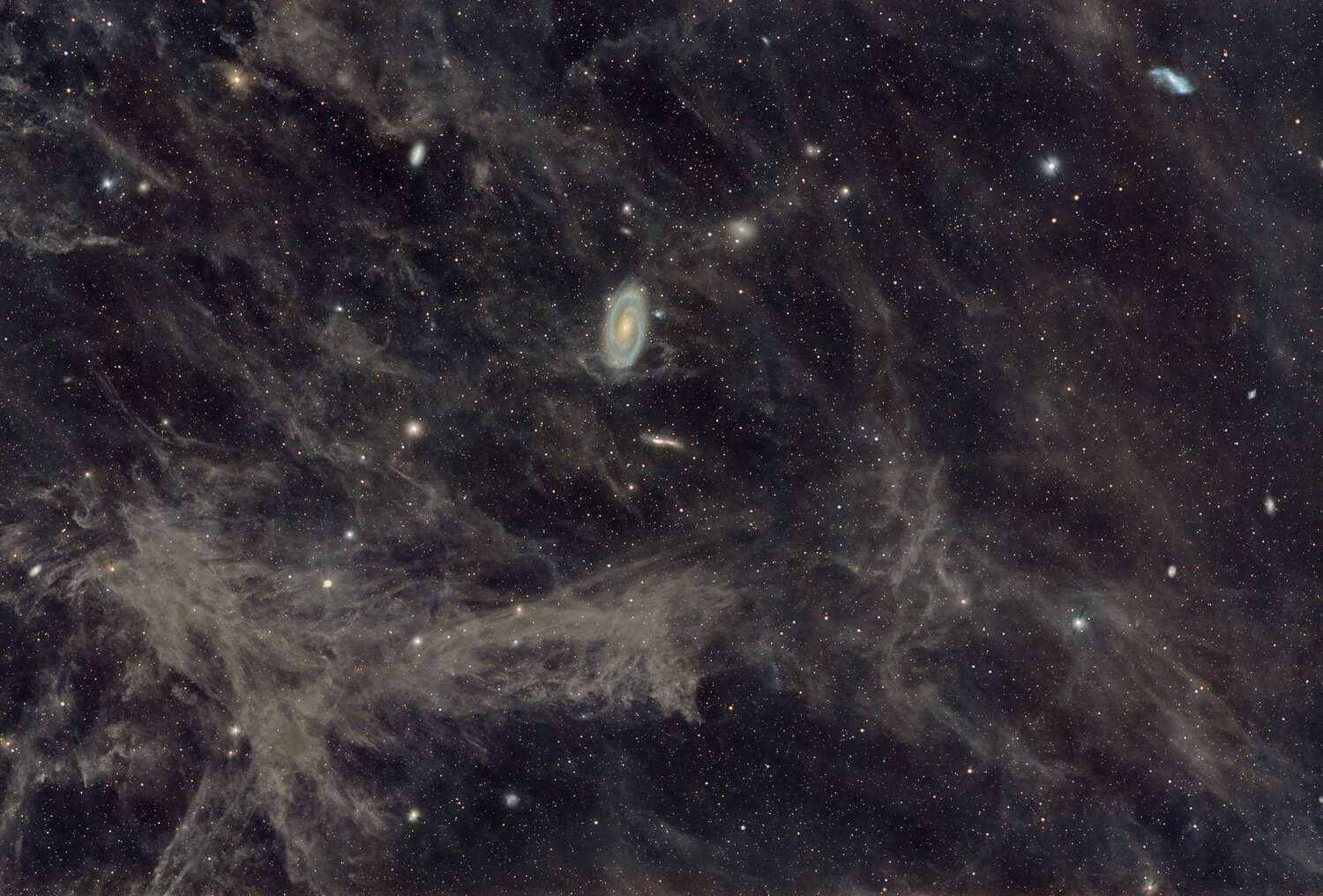

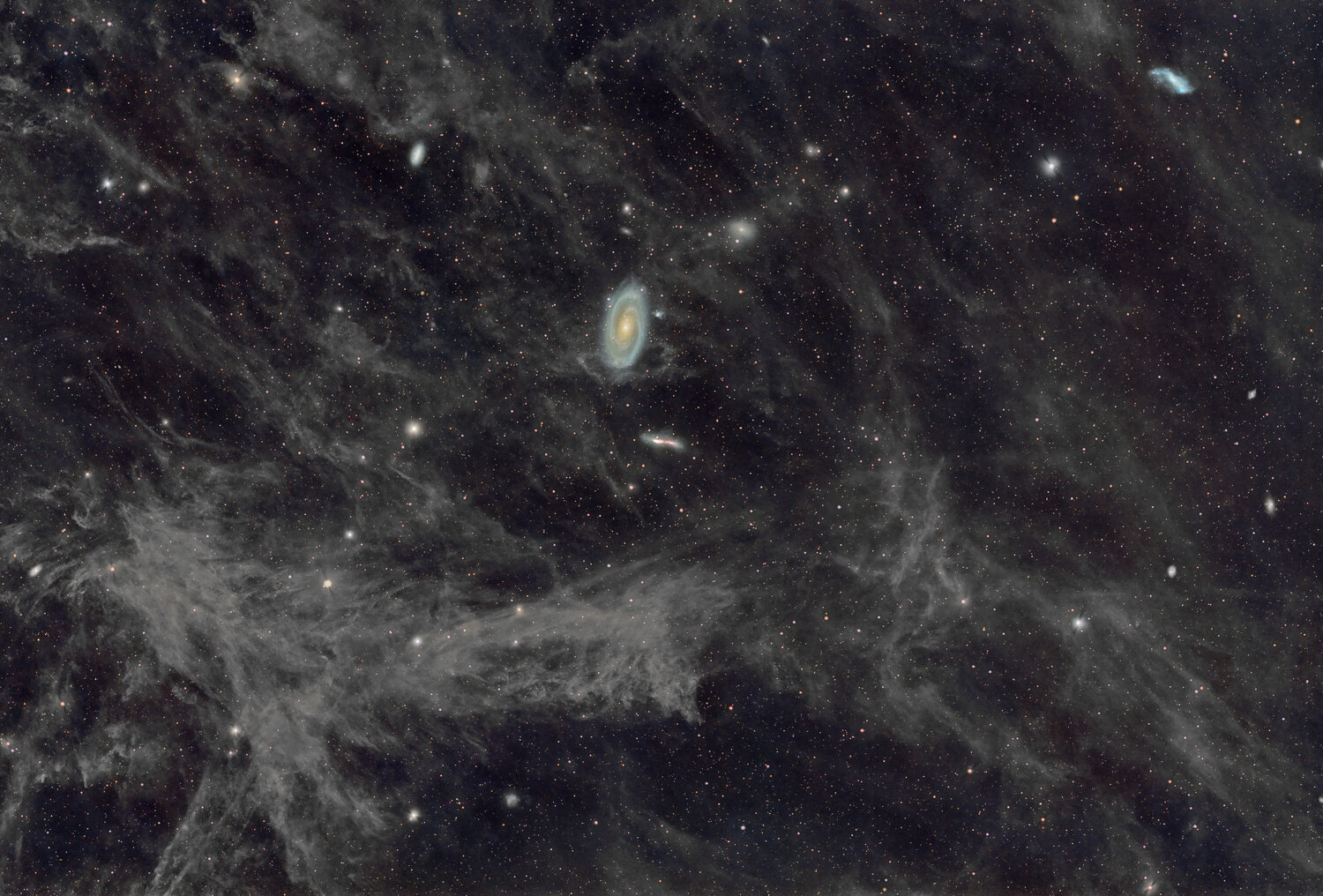

je me suis remis sur mon traitement et fait 2 nouvelles versions, la première avec des IFN telles qu'elles sortent sans toucher à leur saturation, la seconde avec des IFN désaturées. J'en ai profité pour essayer de gagner un peu de contraste et de détails sur M81 et d'améliorer les étoiles. La première avec des IFN telles qu'elles apparaissent après l'étalonnage et l'étirement. et cette version dont les IFN sont désaturées1 point

-

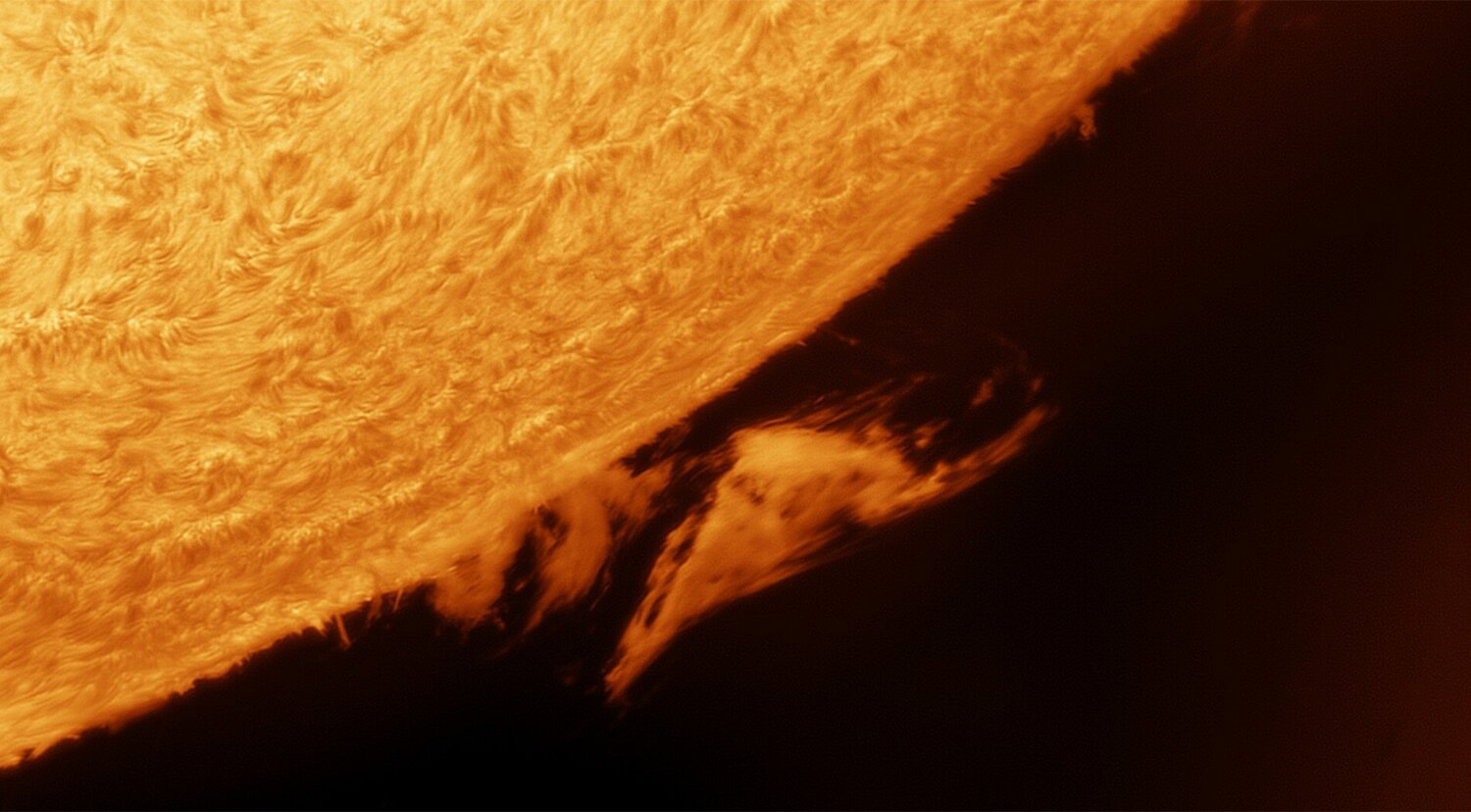

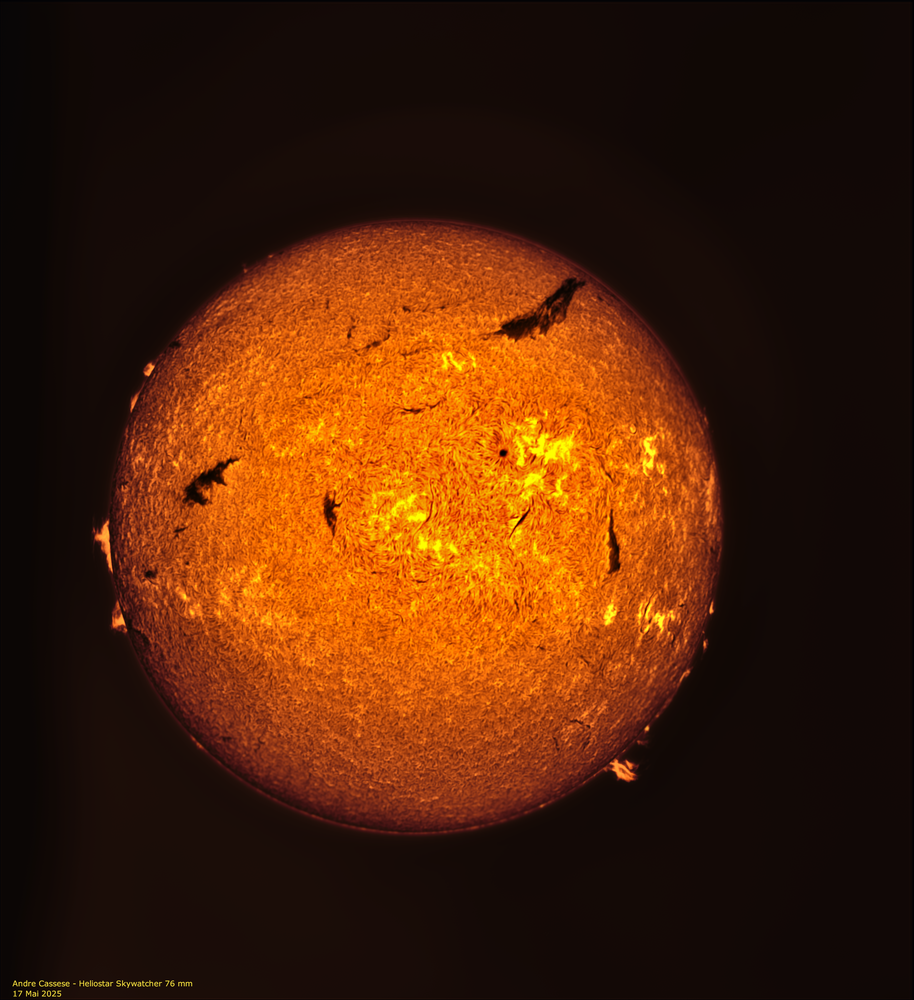

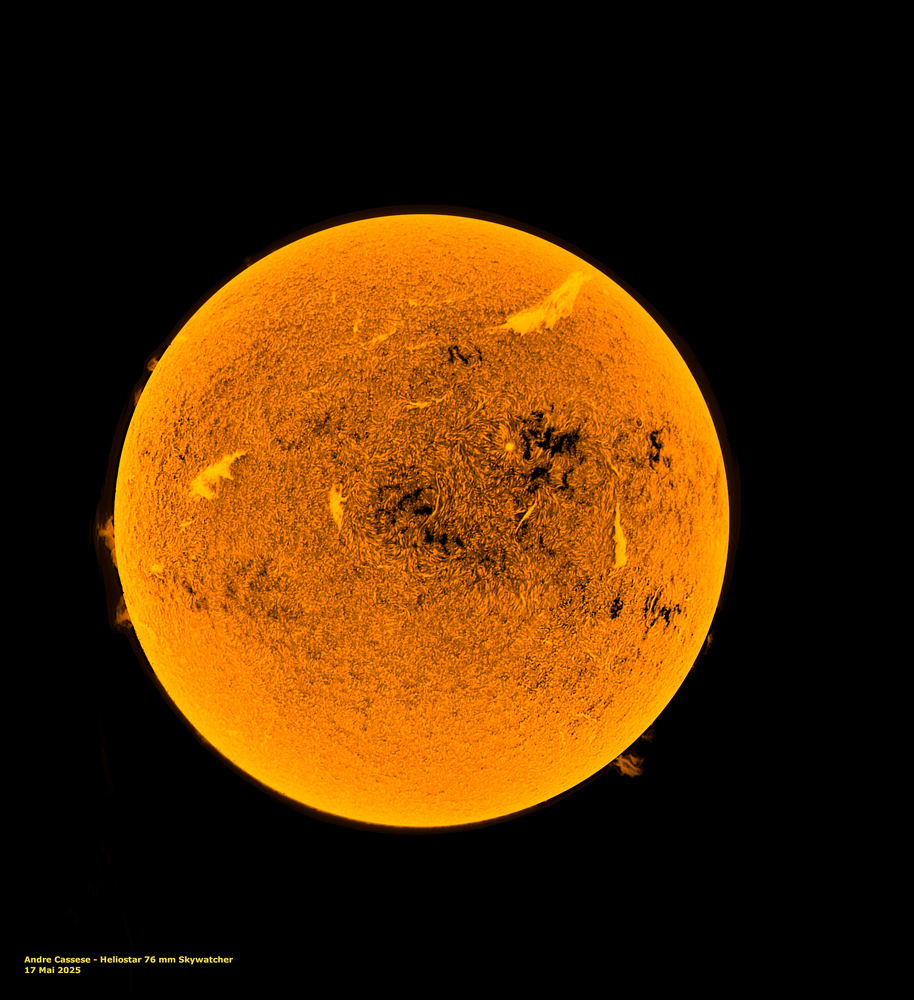

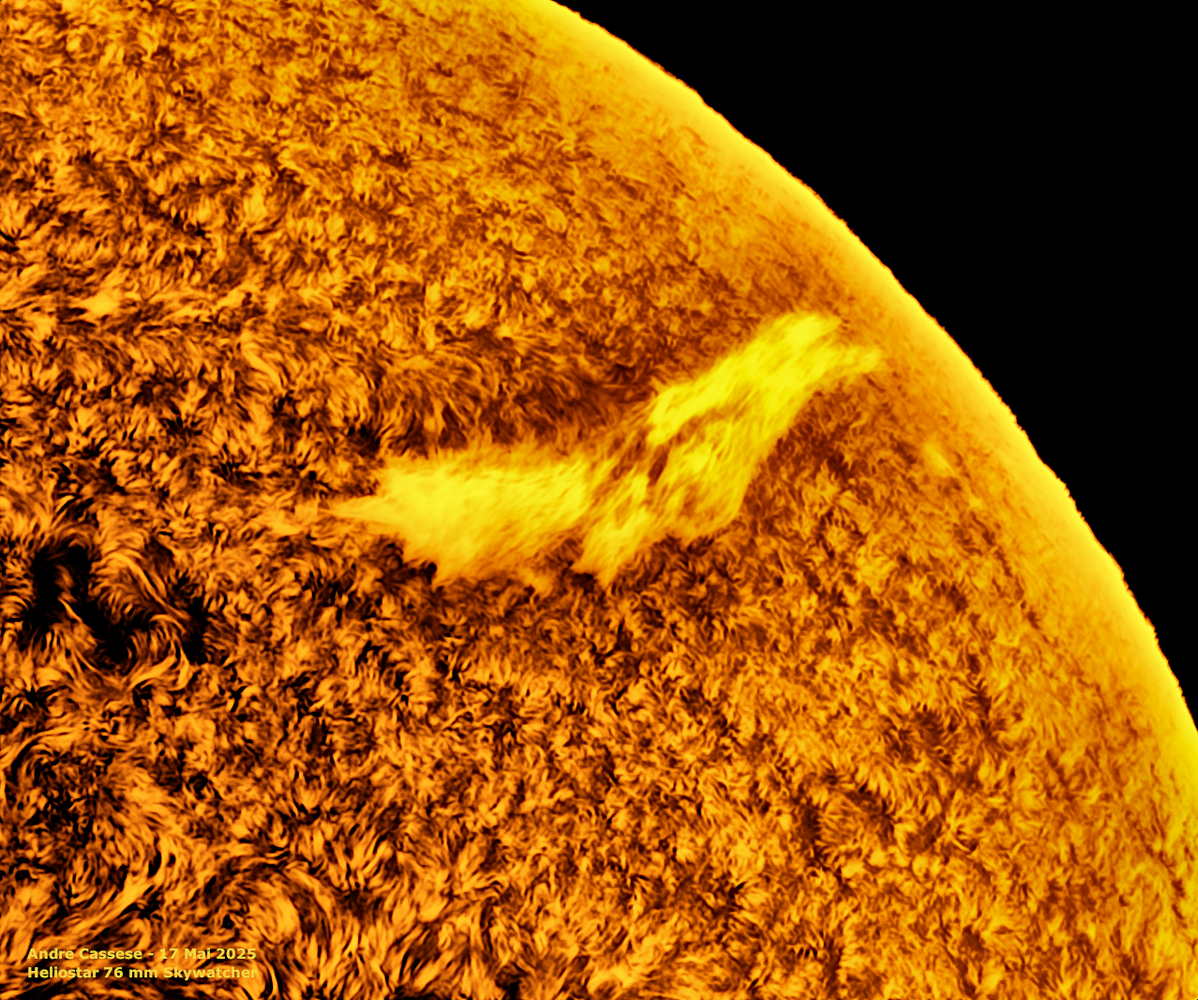

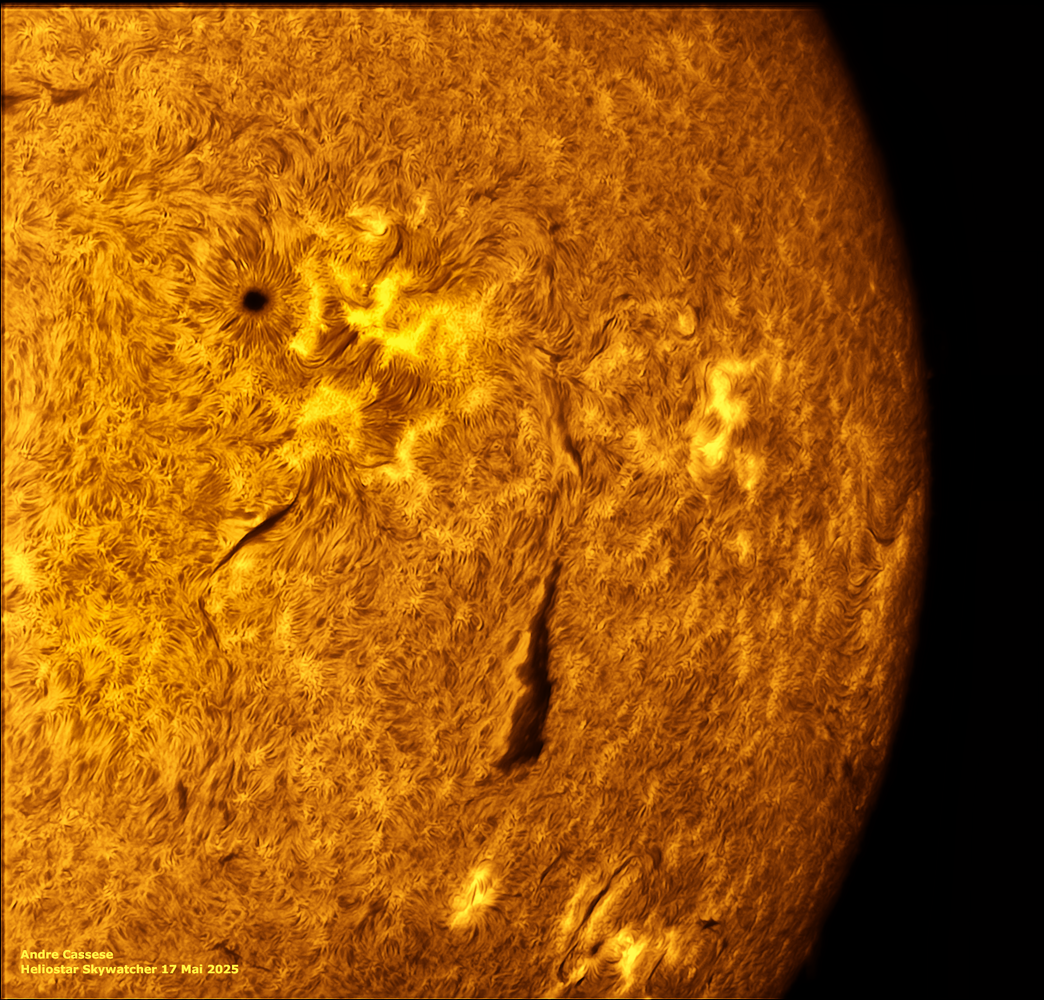

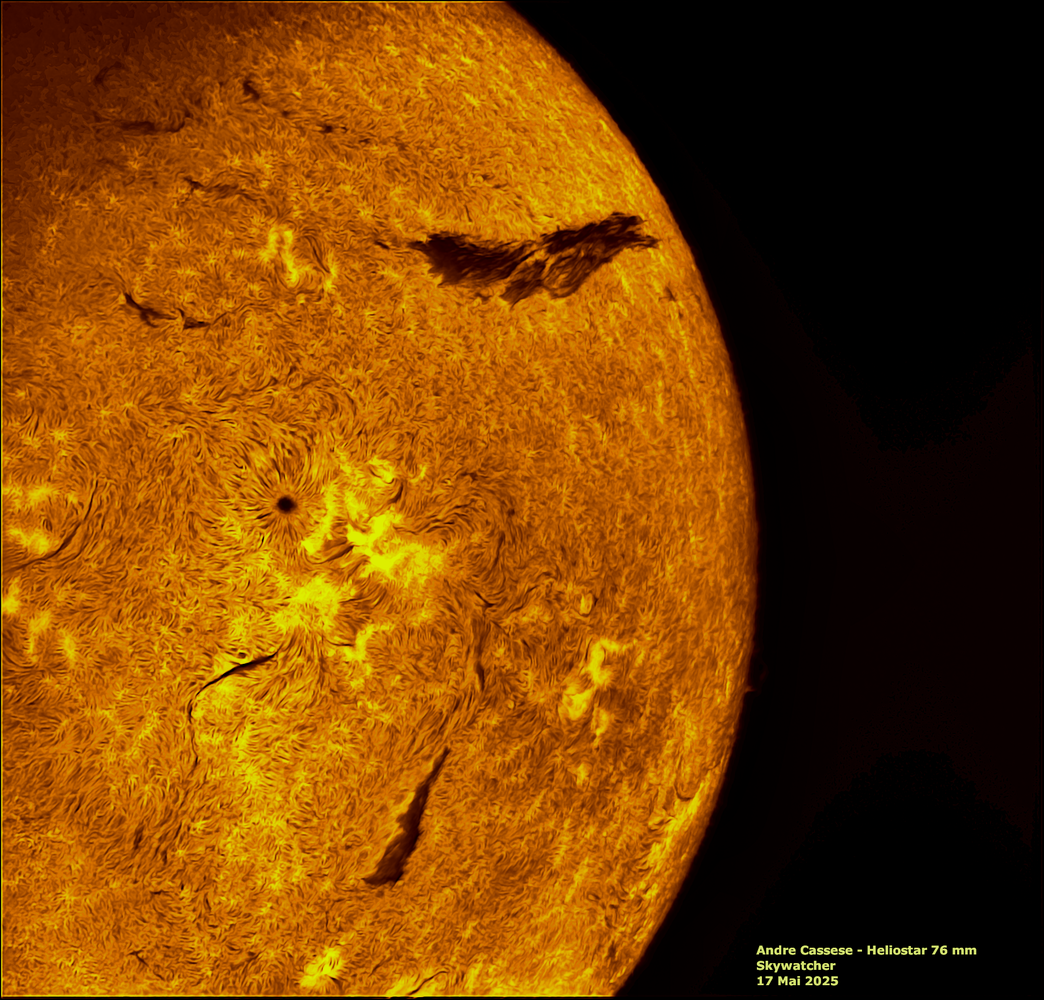

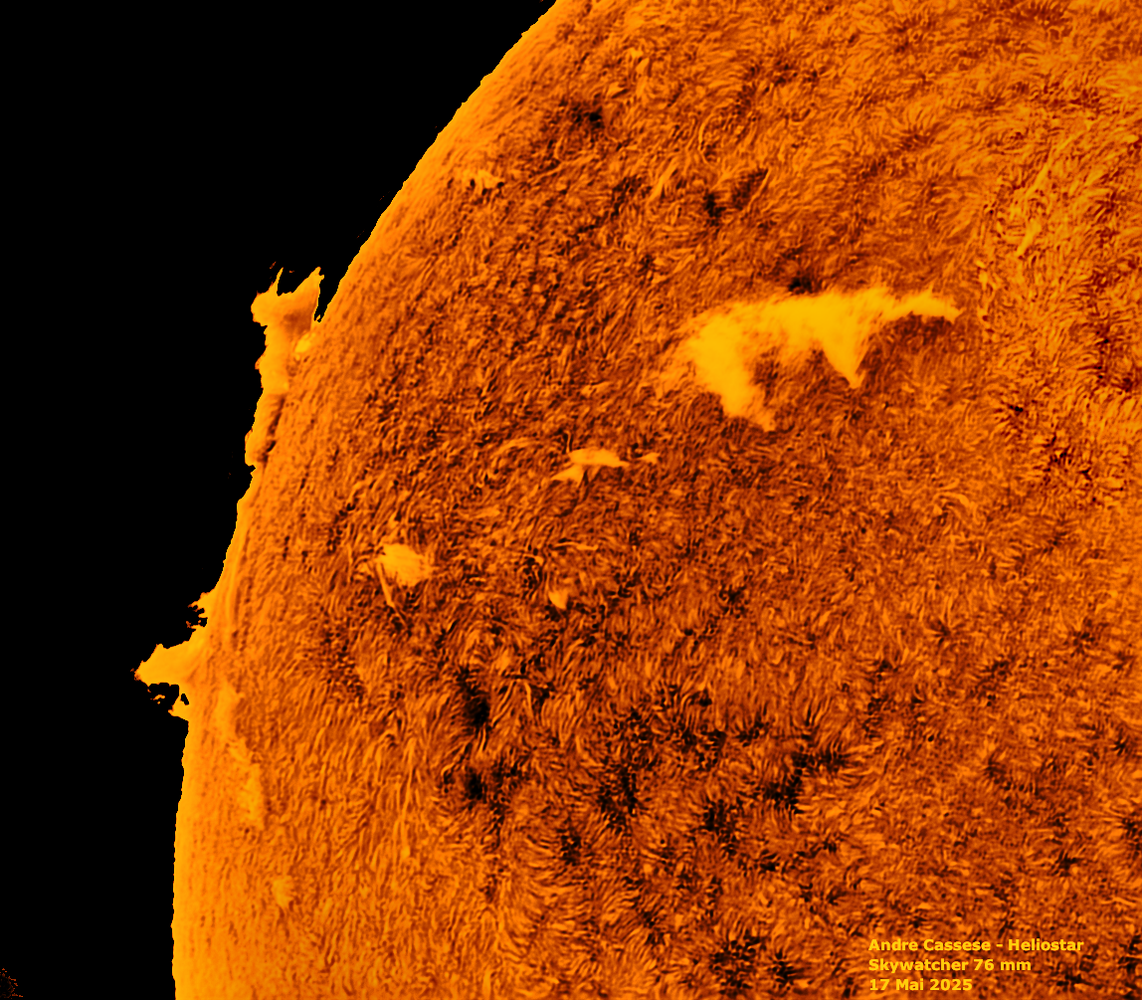

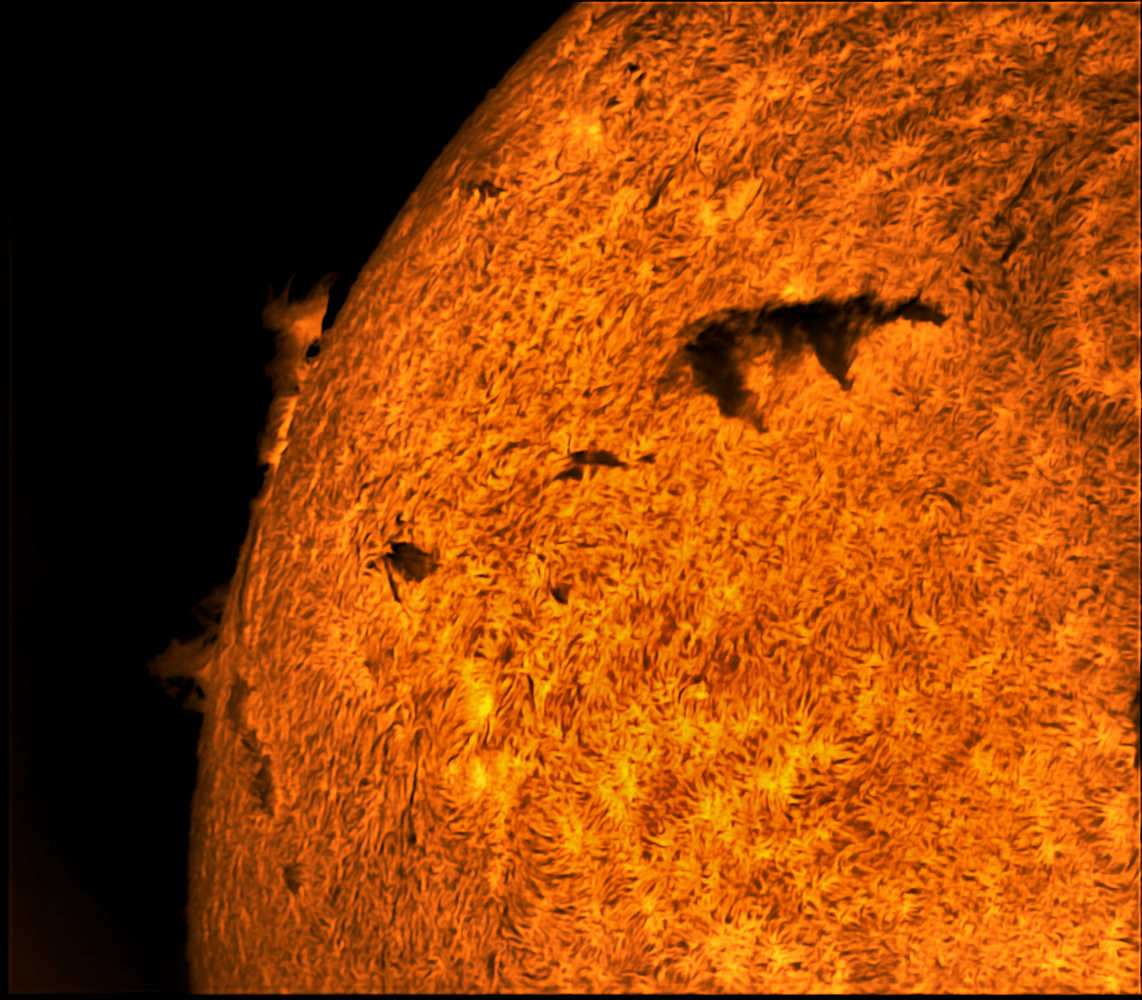

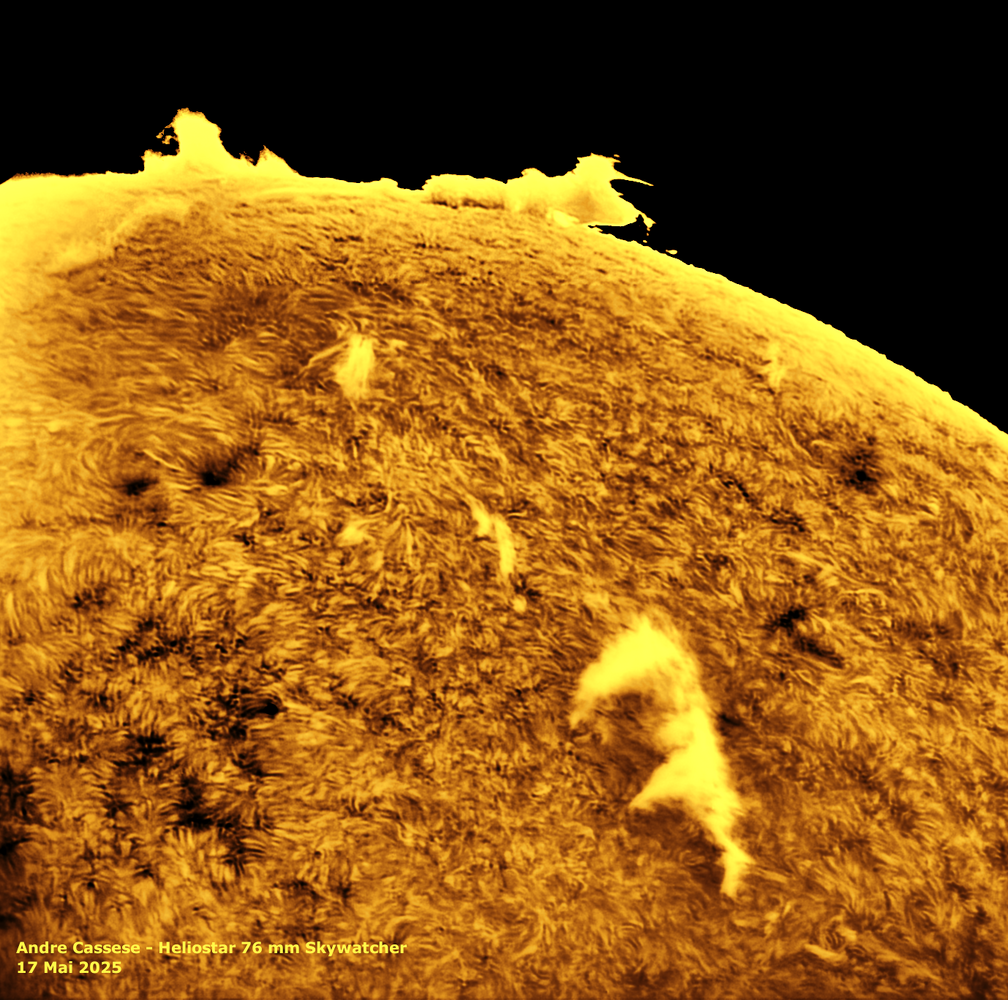

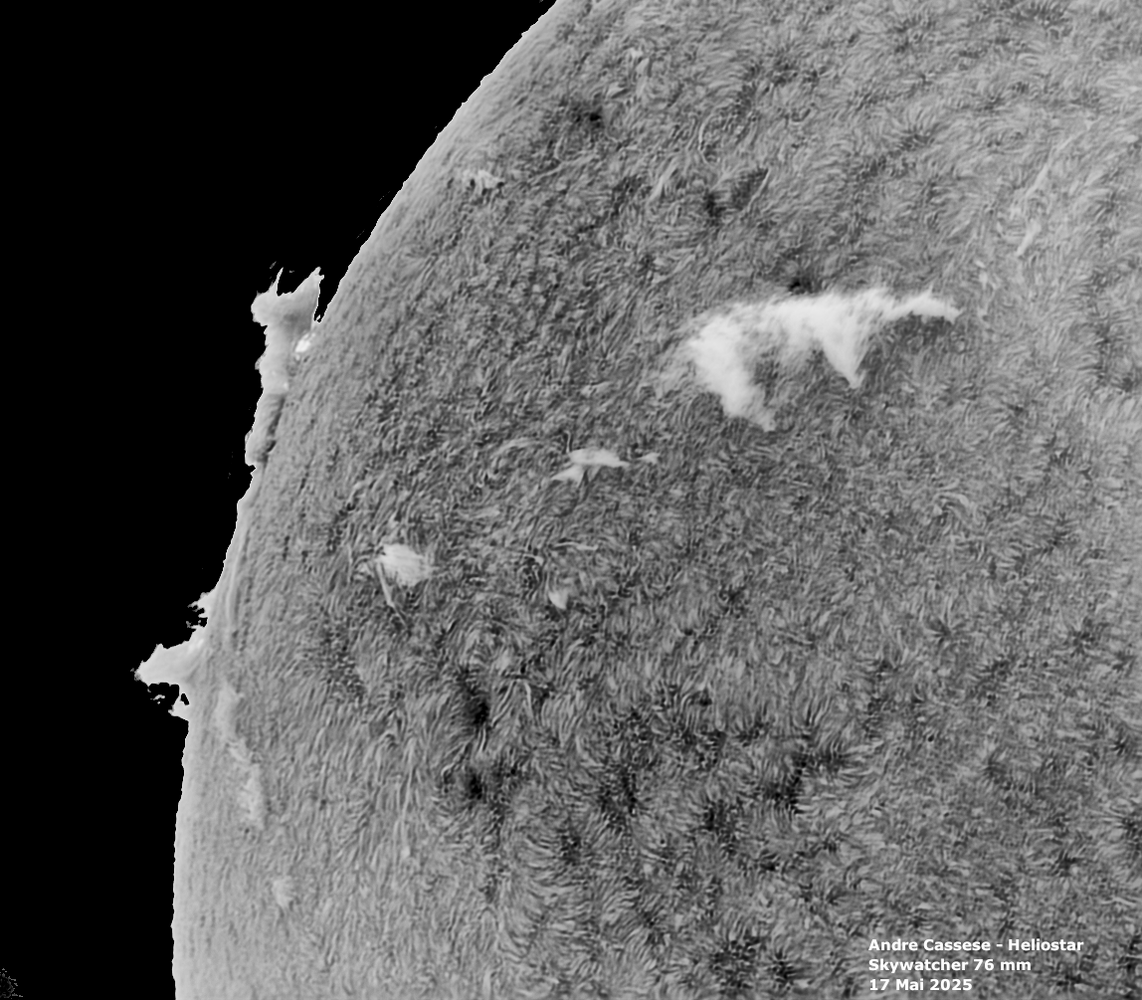

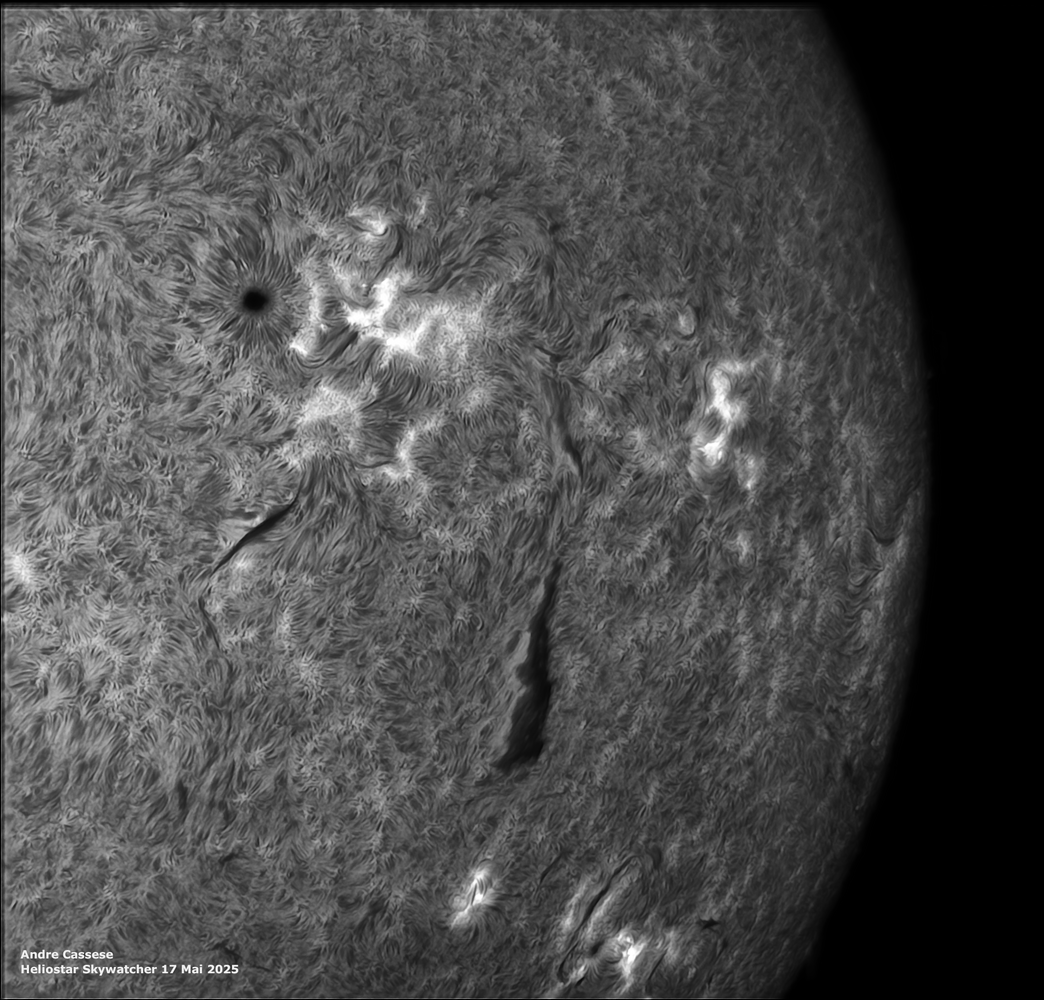

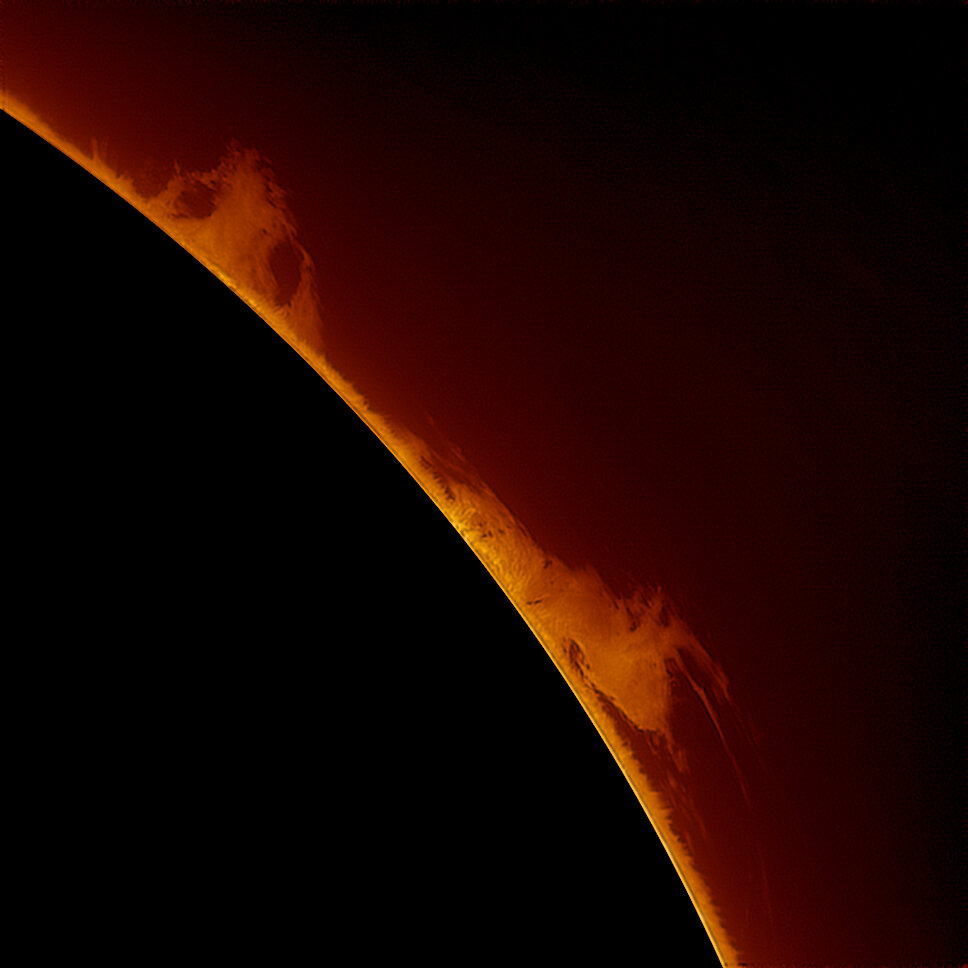

Un survol du soleil avec la Lunette Heliostar Skywatcher de 76 mm Halpha Magnifique instrument avec un contraste et une résolution incroyable pour ce diamètre avec une finesse de l'étalon Fabry Perot trifide de Skywatcher remarquable ! L'effet 3 D est particulièrement saisissant donnant le vertige ! Camera player one au foyer et avec barlow 2.5x 17 Mai 20251 point

-

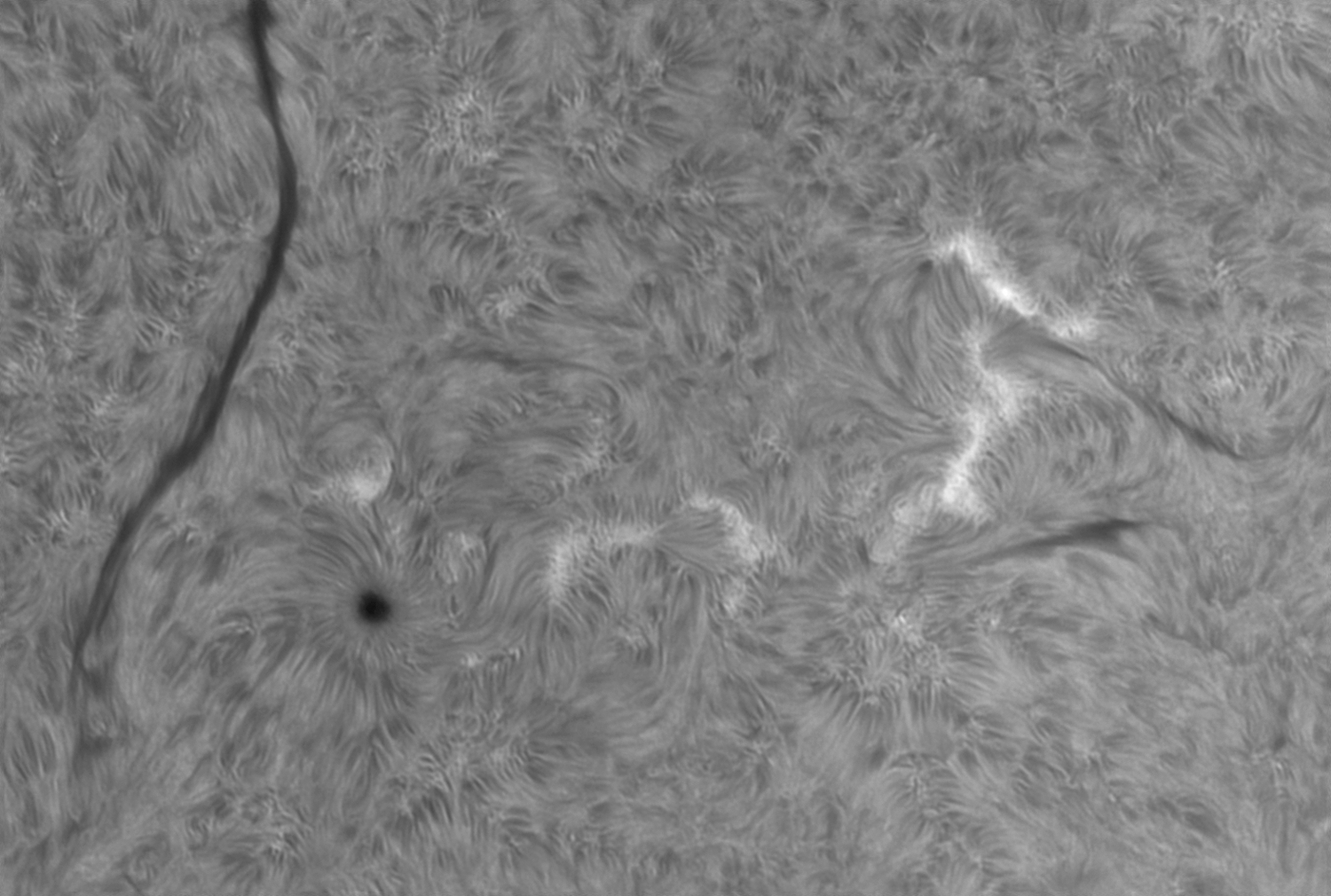

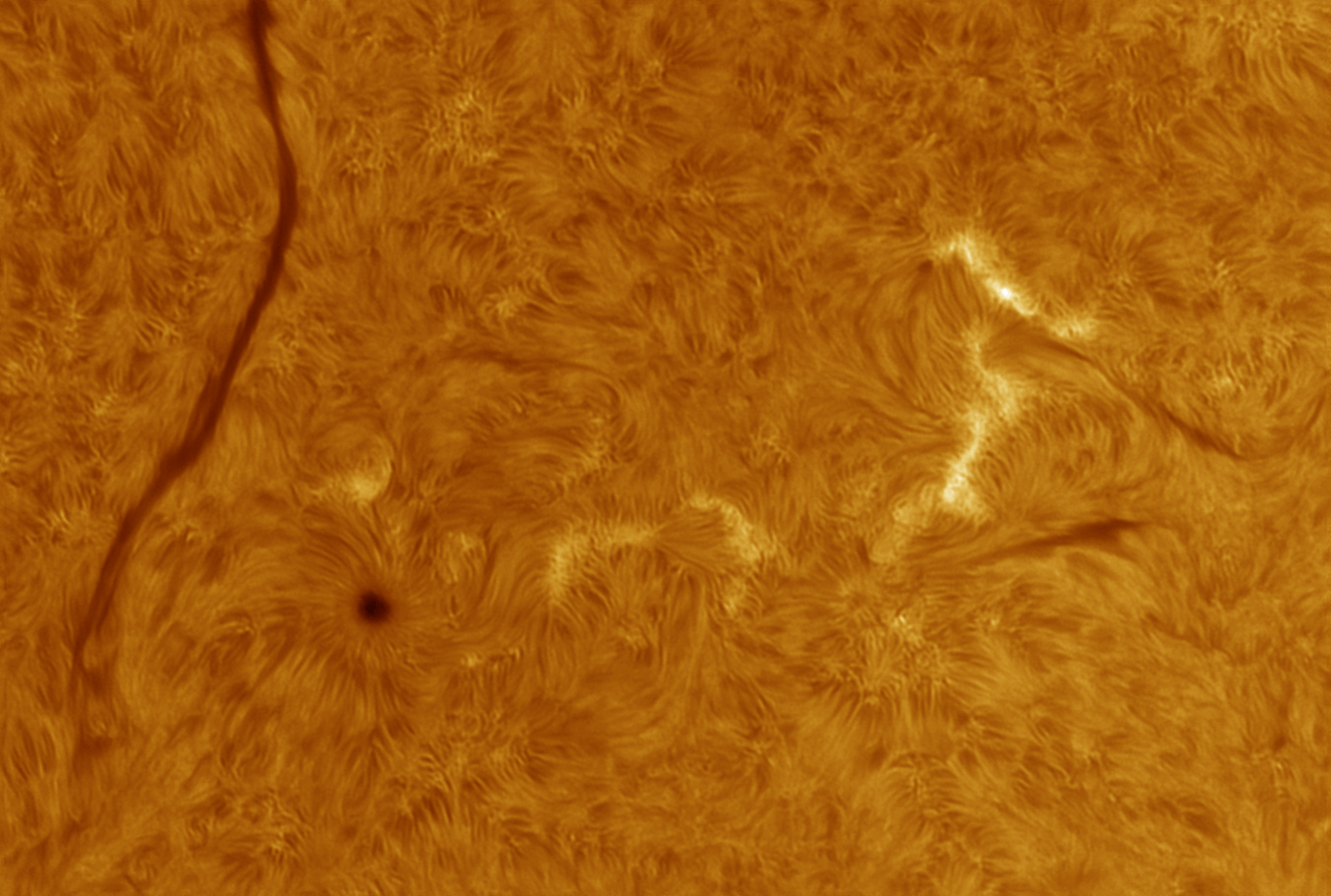

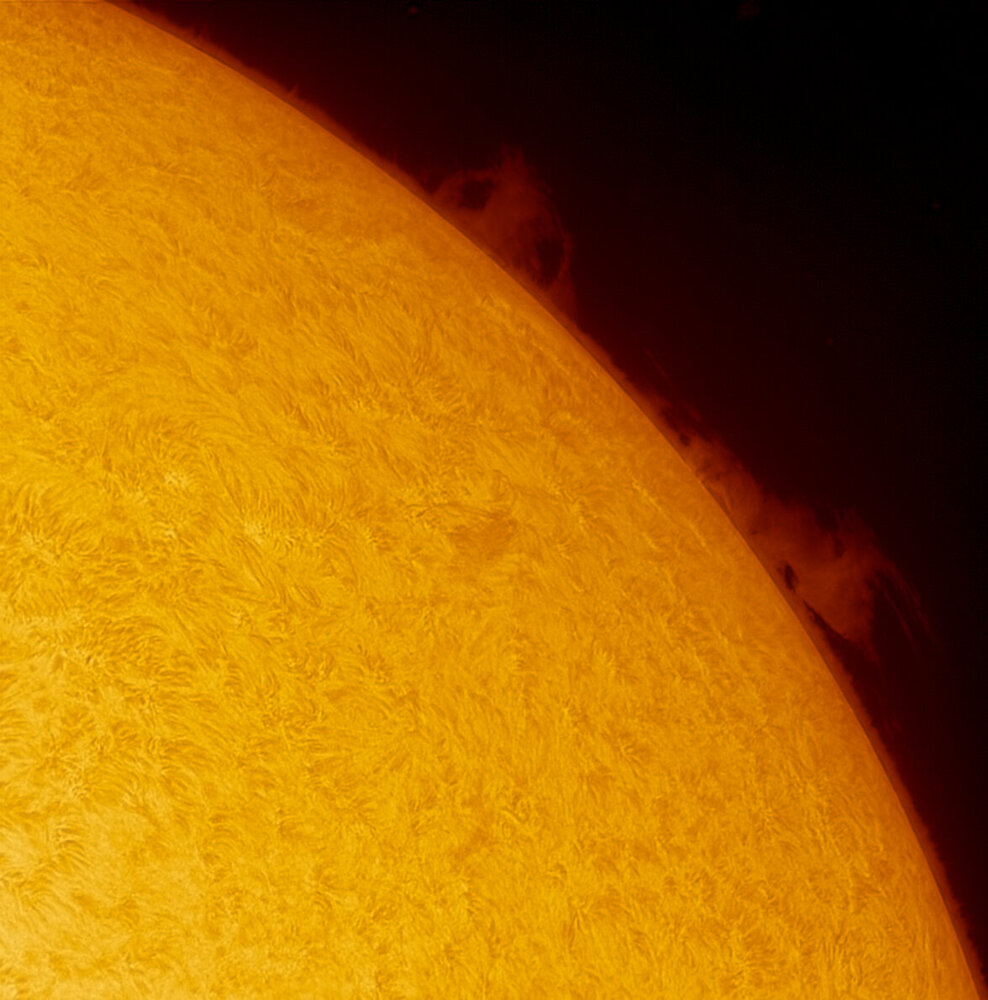

Soleil de lundi 19/05/2025 - Quark Halpha Mon setup habituel: APO 102 f/5 diaphragmée à 70 f/7.5, barlow telecentric 3x, Daystar Quark chromo combo, ASI2600mm. Traitement Autostakkert, IMPPG, AstroSurface et Photoshop. La même non colorisée pour ceux qui préfèrent:1 point

-

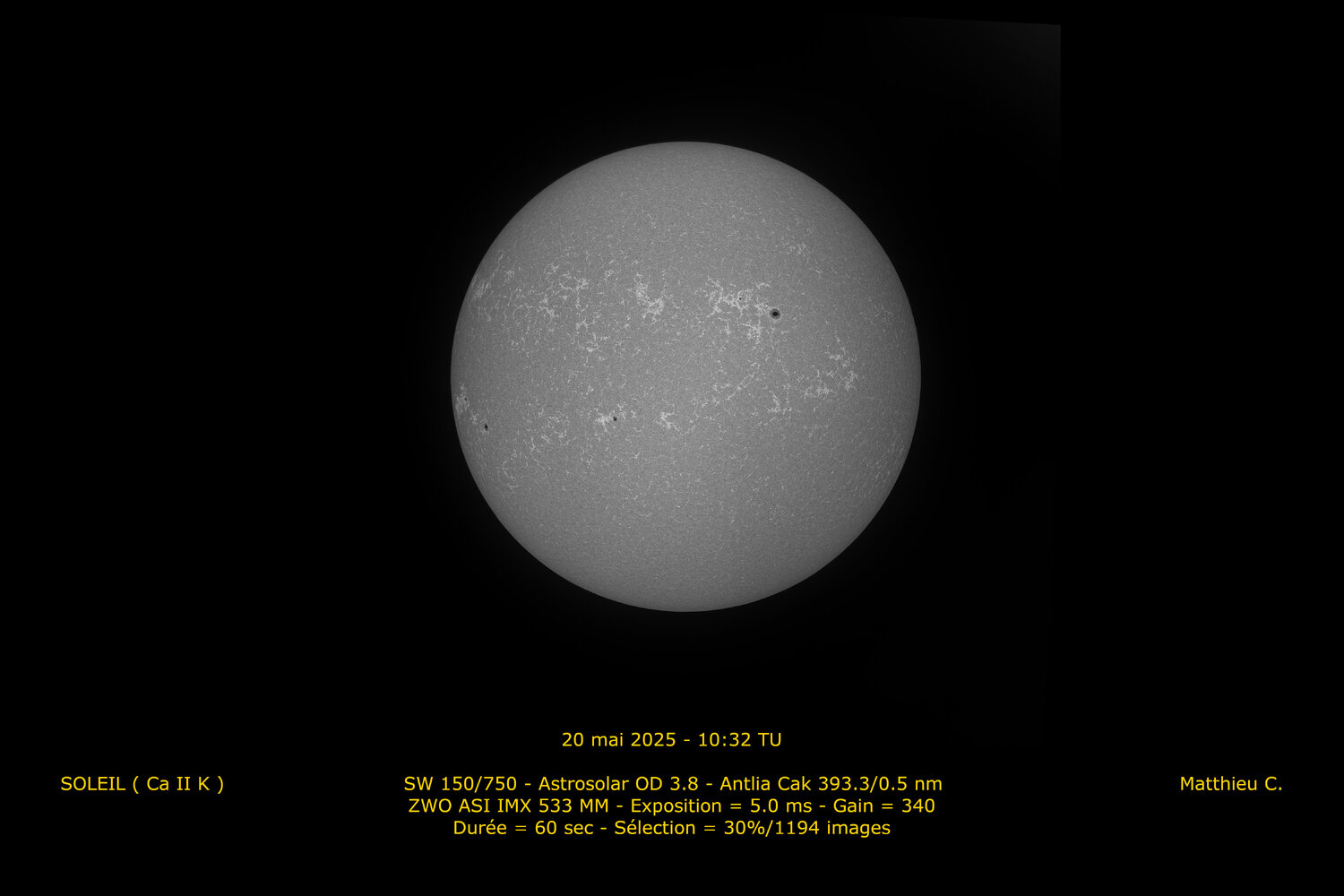

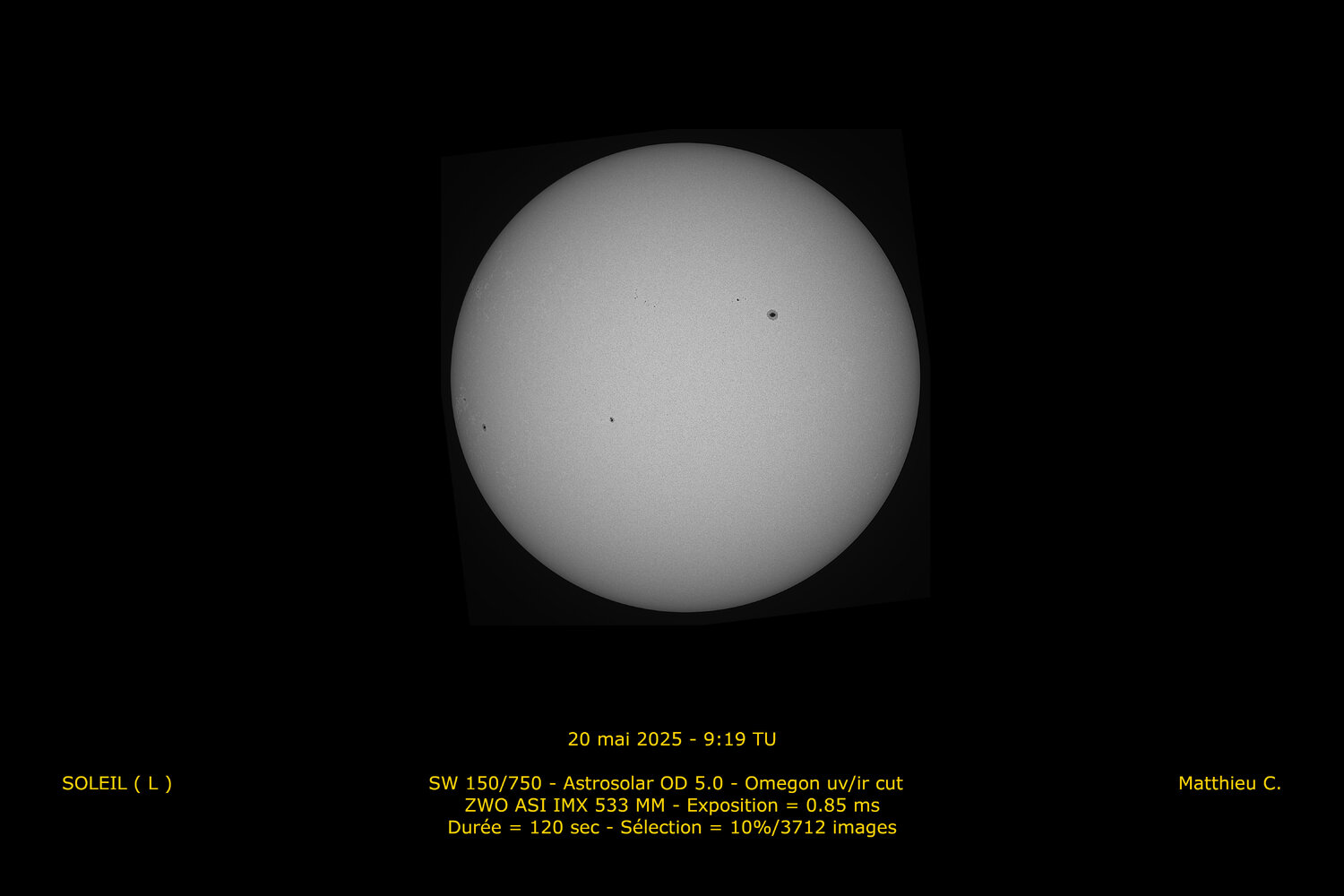

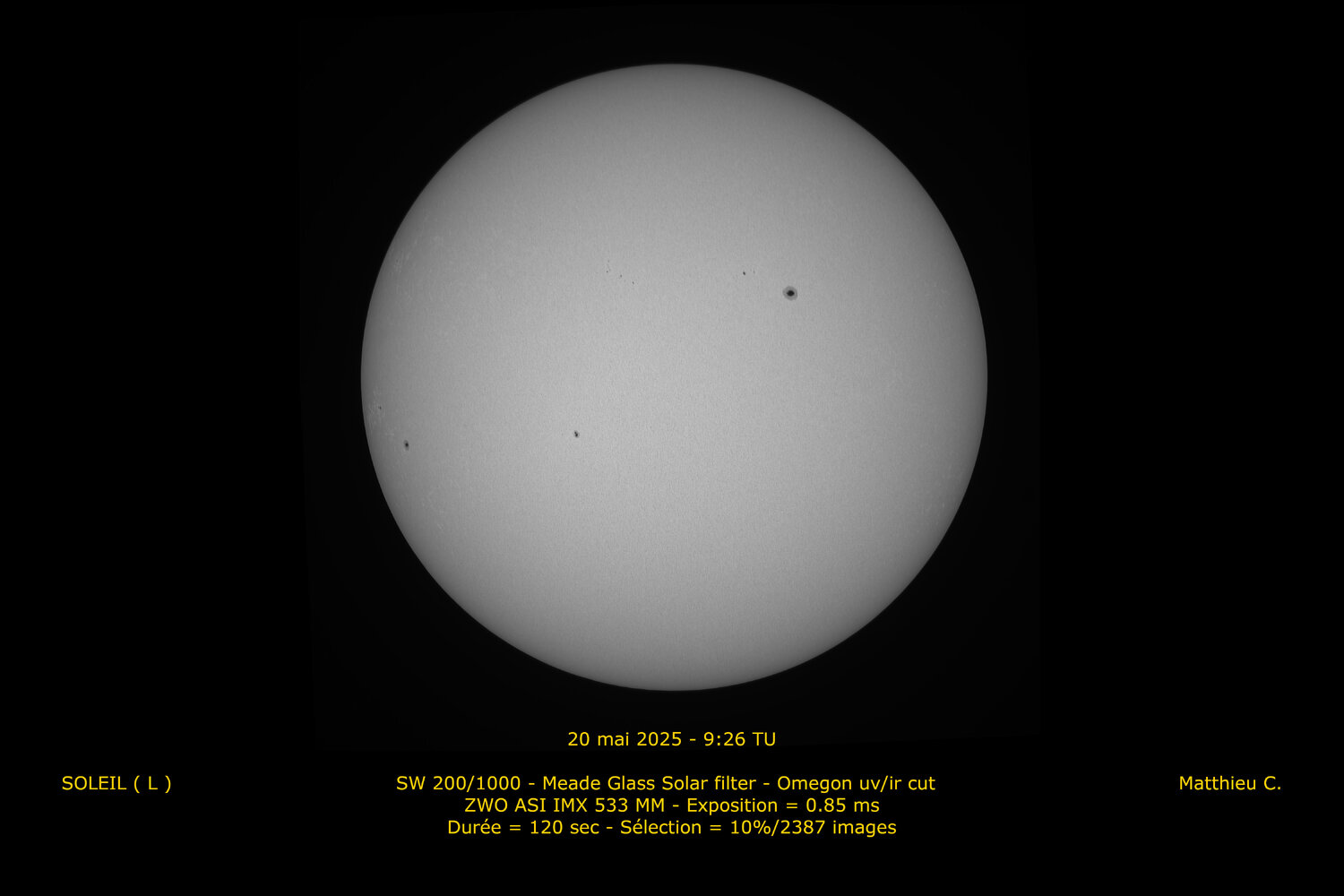

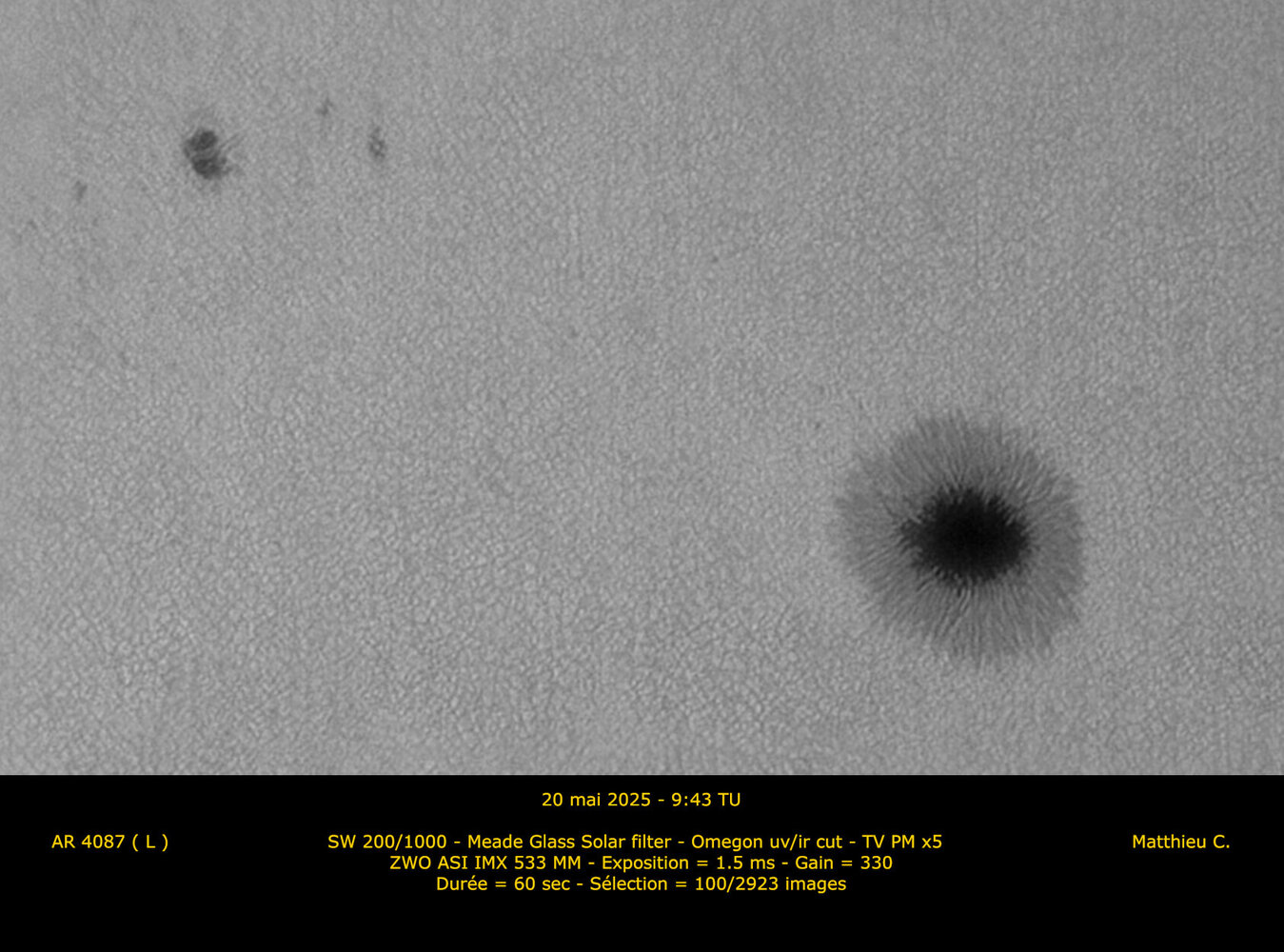

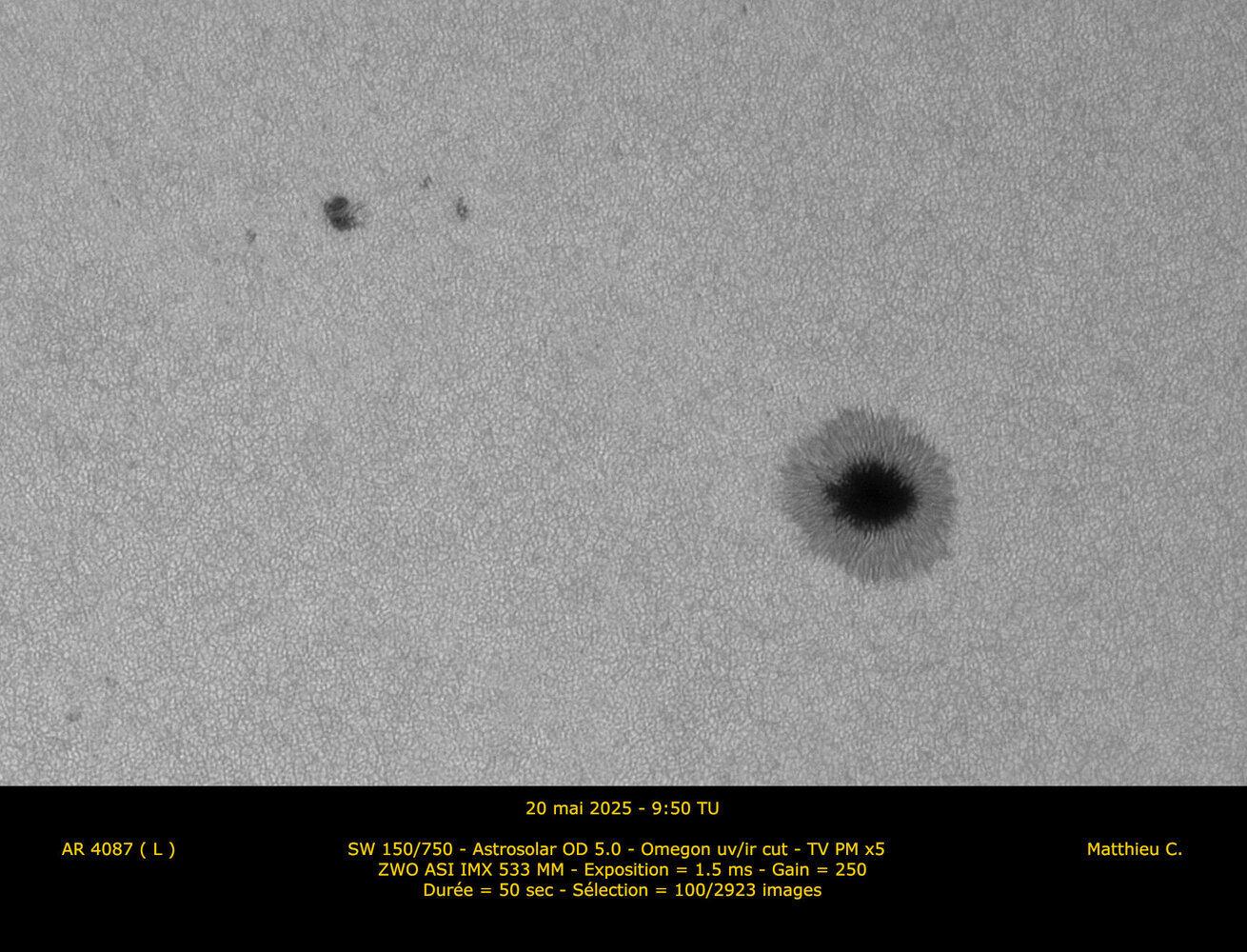

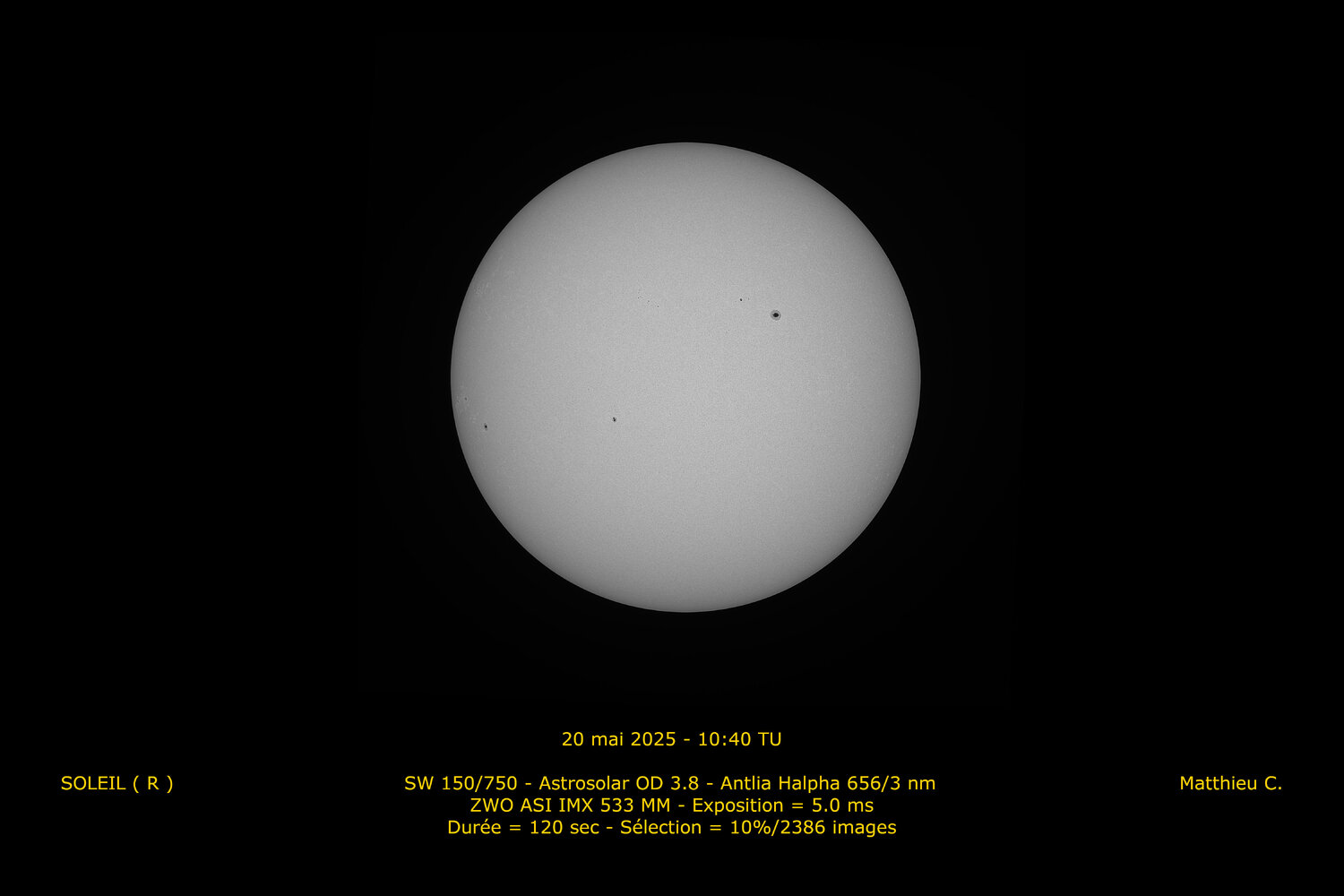

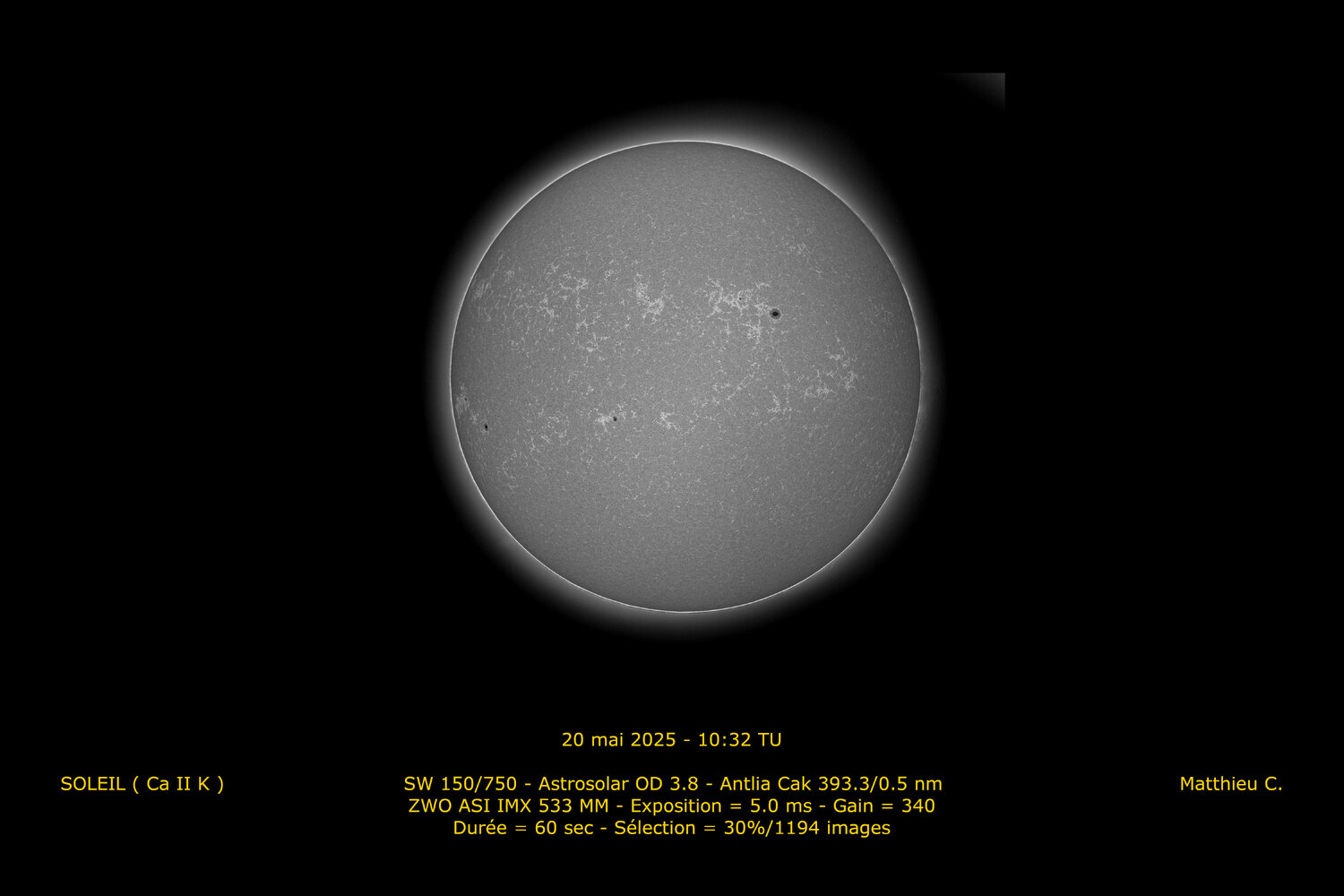

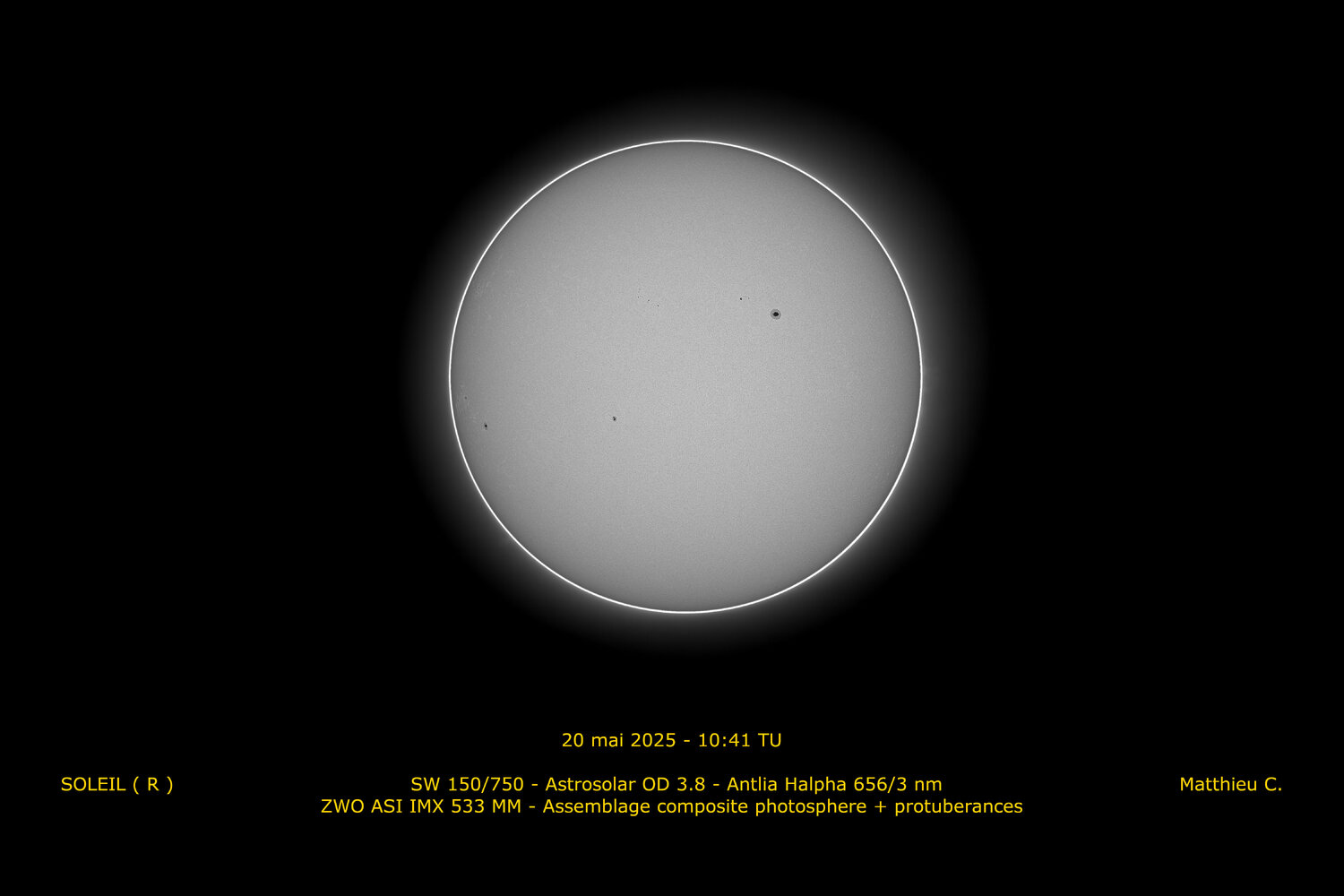

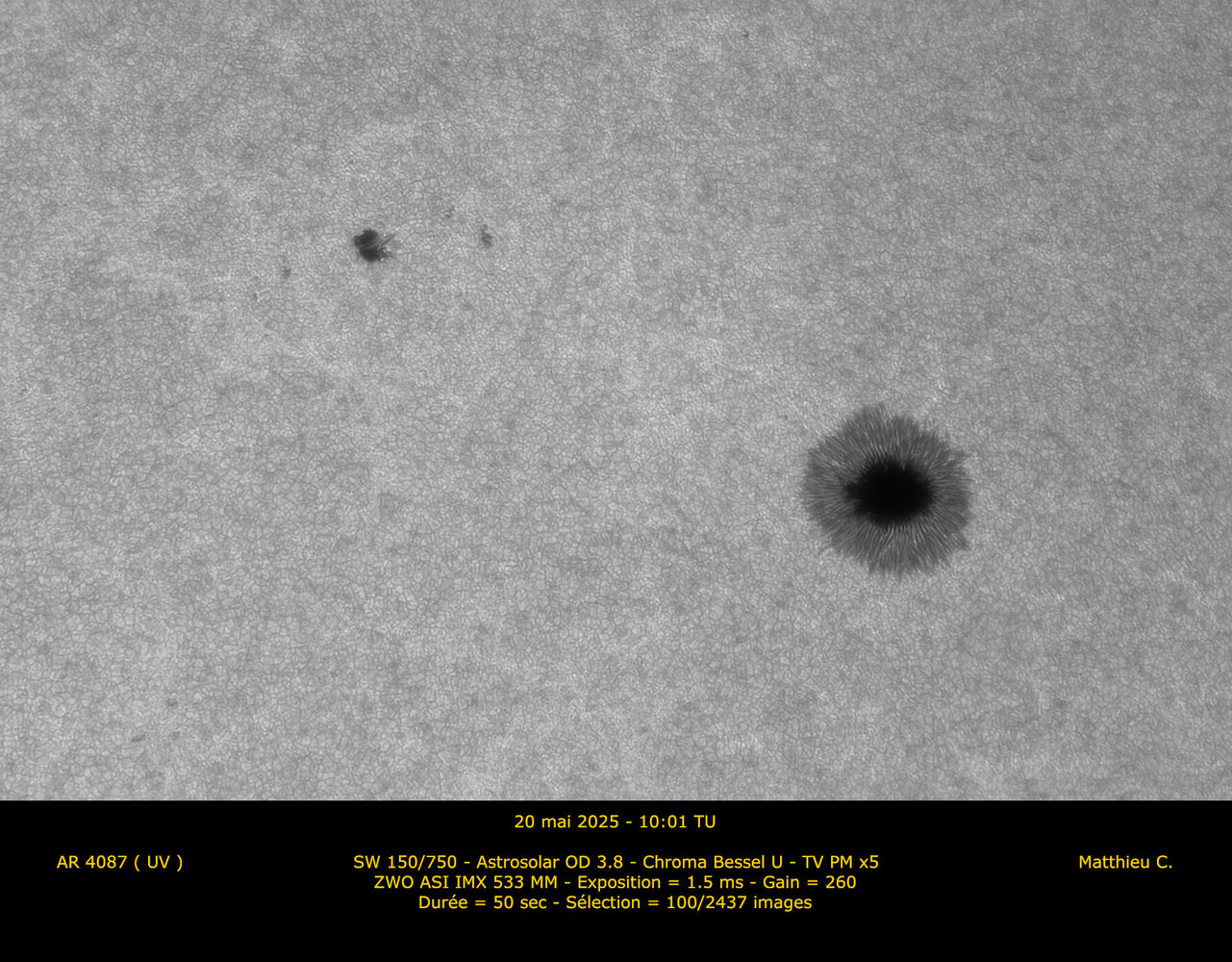

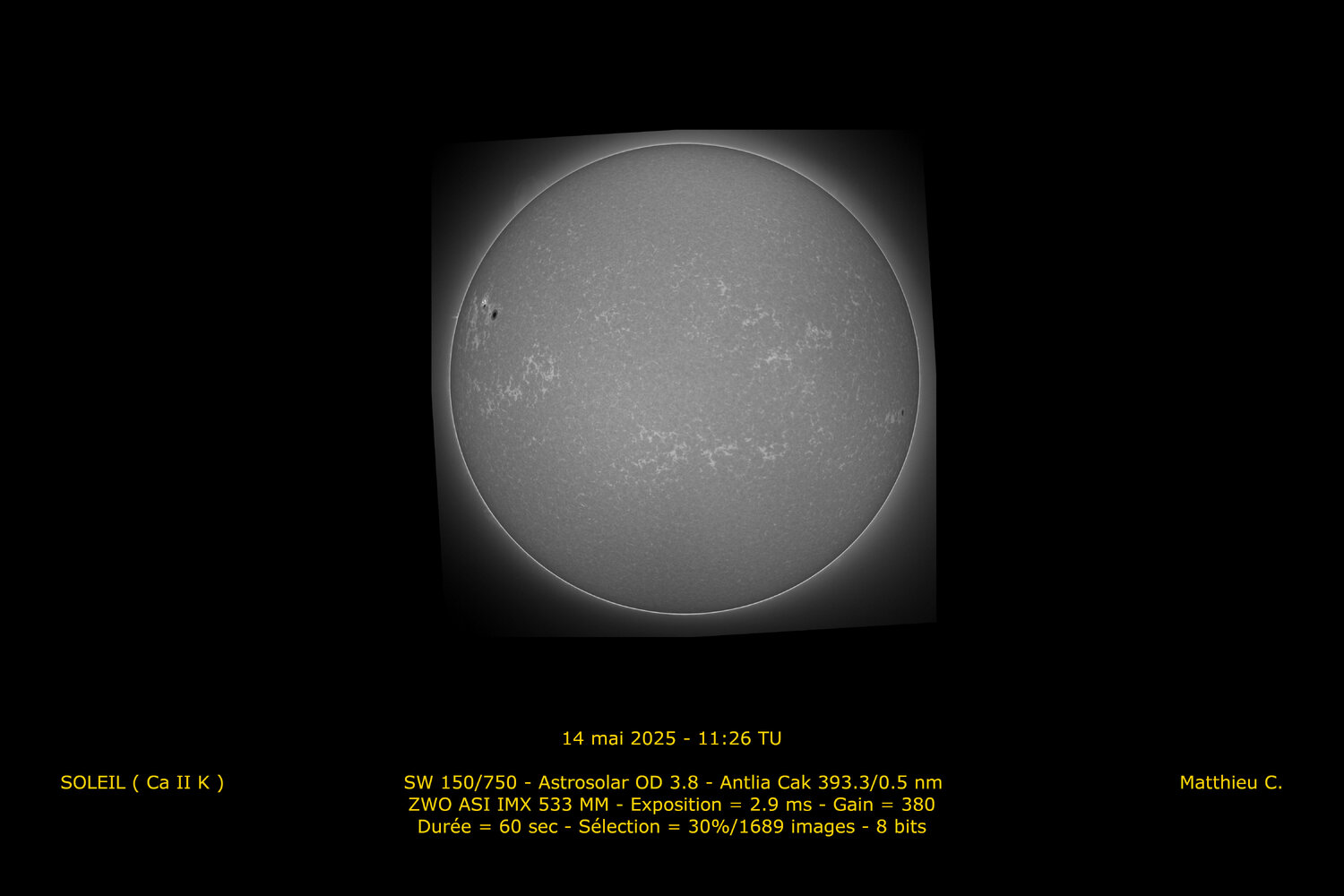

Bien le bonsoir aux astronomes diurnes ! Encore une journée chaude et ensoleillée qui se termine. Et une pause du midi mise à profit pour un remake du match "filtre en verre vs astrosolar". Cette fois, fait dans les règles de l'art. Et j'ai été assez surpris du résultat. Je ne vous en dit pas plus. Je vous laisse contempler... Même densité optique, même caméra, même train optique, même ciel pour ainsi dire. Seul le filtre d'ouverture change. L'instrument également. Evidemment, l'échantillonnage varie dans la même veine. Mais, déjà, on constate, en détaillant ces deux premières images full-disc, l'avantage de l'astrosolar sur le filtre en verre en terme de qualité. Qu'en est-il maintenant à haute résolution ?... Alors, c'est assez étonnant, mais la granulation est clairement perceptible, mieux que je ne l’aurais cru mais on sent l'inhomogénéité de la qualité du filtre en verre et son retrait en résolution par rapport à l’astrosolar malgré l’avantage du diamètre. Il est assez probable que cela influe sur le front d'onde... On continue sur ce bon chemin avec d'autres vues, cette fois, uniquement au 150 et dont l'astrosolar OD 5 a été remplacé par un OD 3.8. Franchement, le Soleil était beau dans le calcium. Ca valait le détour. J'ai voulu essayer de tirer les protus mais, honnêtement, c'est pas aussi transcendant qu'escompté. Je pense pouvoir mettre ça sur le compte d'une transparence du ciel assez médiocre avec un léger voile d'altitude qui a dû casser le contraste... Enfin, quelques HR(s) avec du potentiel... Belle fin de semaine à tous !1 point

-

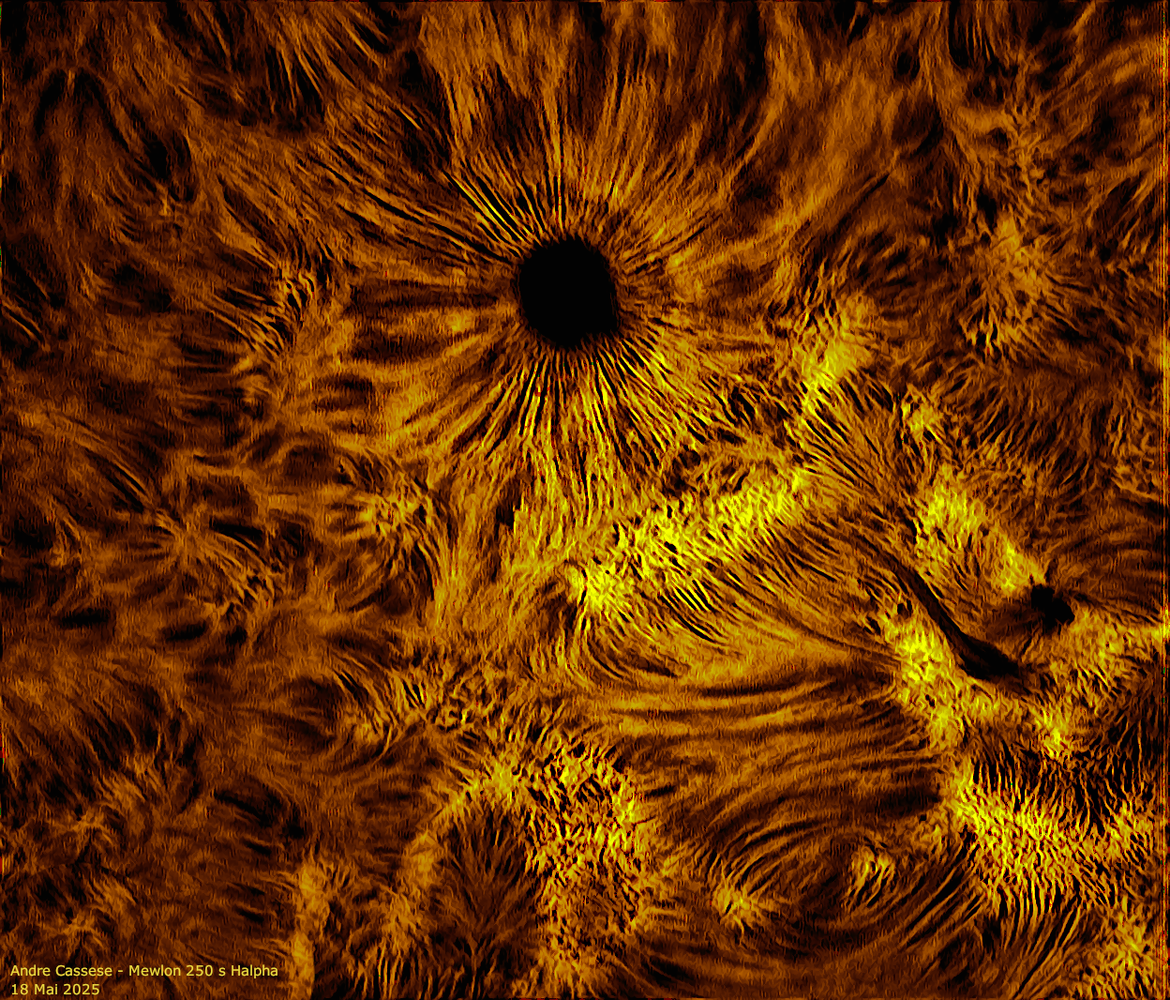

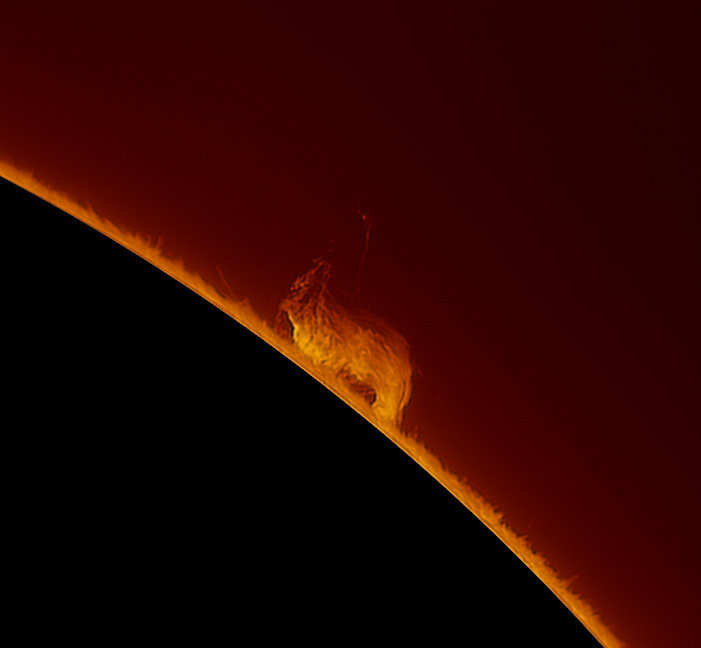

Lorsque la turbulence est une peu plus stable, voici une photo prise avec le Mewlon 250 S en Halpha filtre ERF de 250 mm avec une ouverture utile de 230 mm et etalon PST Fabry Perot prototype et optimisé Barlow 1.6x Nikon et camera Player one L'impressionnant océan de plasma avec au coeur de cet enfer , une belle tache solaire1 point

-

1 point

-

1 point

-

1 point

-

1 point

-

Bonjour les ami(e)s, Je vous présente une guêpe que j'ai trouvée morte sur le sol de mon bureau. J'en ai donc profité pour la photographier en macro et au banc macro. Macro : Prises de vue : De face trois quart : photo stackée à partir de 113 photos dans HeliconFocus avec la méthode C et lissage à 1 - prise avec un objectif Sigma 105 mm macro sur un Canon 1200D - temps de pose 1/10 - fermé à f9 - iso 100 De coté : photo stackée à partir de 61 photos dans HeliconFocus avec la méthode C et lissage à 1 - prise avec un objectif Sigma 105 mm macro sur un Canon 1200D - temps de pose 1/10 - fermé à f9 - iso 100 De dessus : photo stackée à partir de 56 photos dans HeliconFocus avec la méthode C et lissage à 1 - prise avec un objectif Sigma 105 mm macro sur un Canon 1200D - temps de pose 1/10 - fermé à f11 - iso 100 De derrière : photo stackée à partir de 104 photos dans HeliconFocus avec la méthode C et lissage à 1 - prise avec un objectif Sigma 105 mm macro sur un Canon 1200D - temps de pose 1/10 - fermé à f9 - iso 100 Au banc macro : Prises de vue : De face : photo stackée à partir de 172 photos dans HeliconFocus avec la méthode C et lissage à 1 - prise avec un objectif Mitutoyo M plan apo 5x - objectif de tube Canon 70 200 L f2.8 sur un Canon 5Dmk2 - temps de pose 1/6 - iso 400 Amitiés, FRanck1 point

-

1 point

-

1 point

-

1 point

-

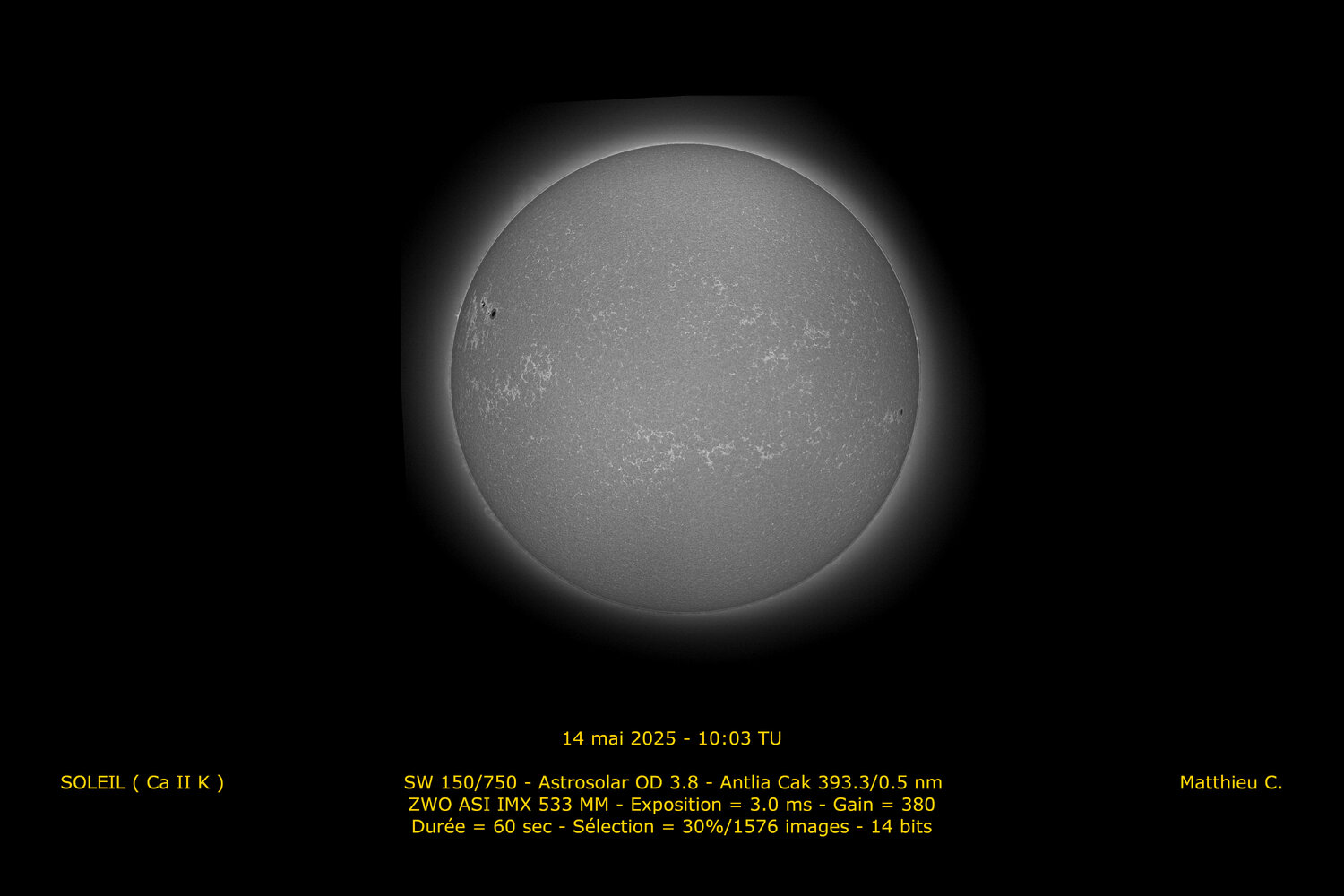

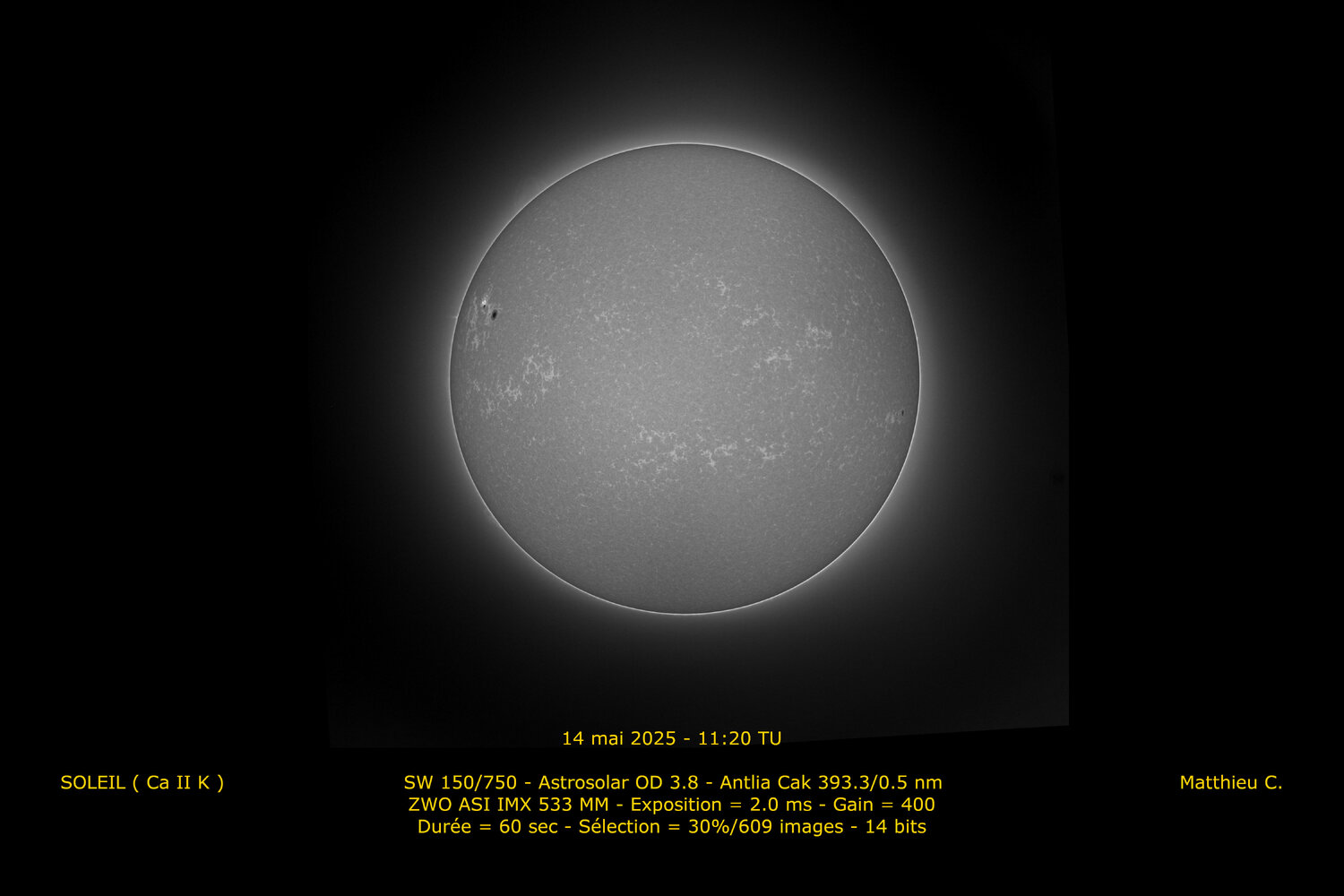

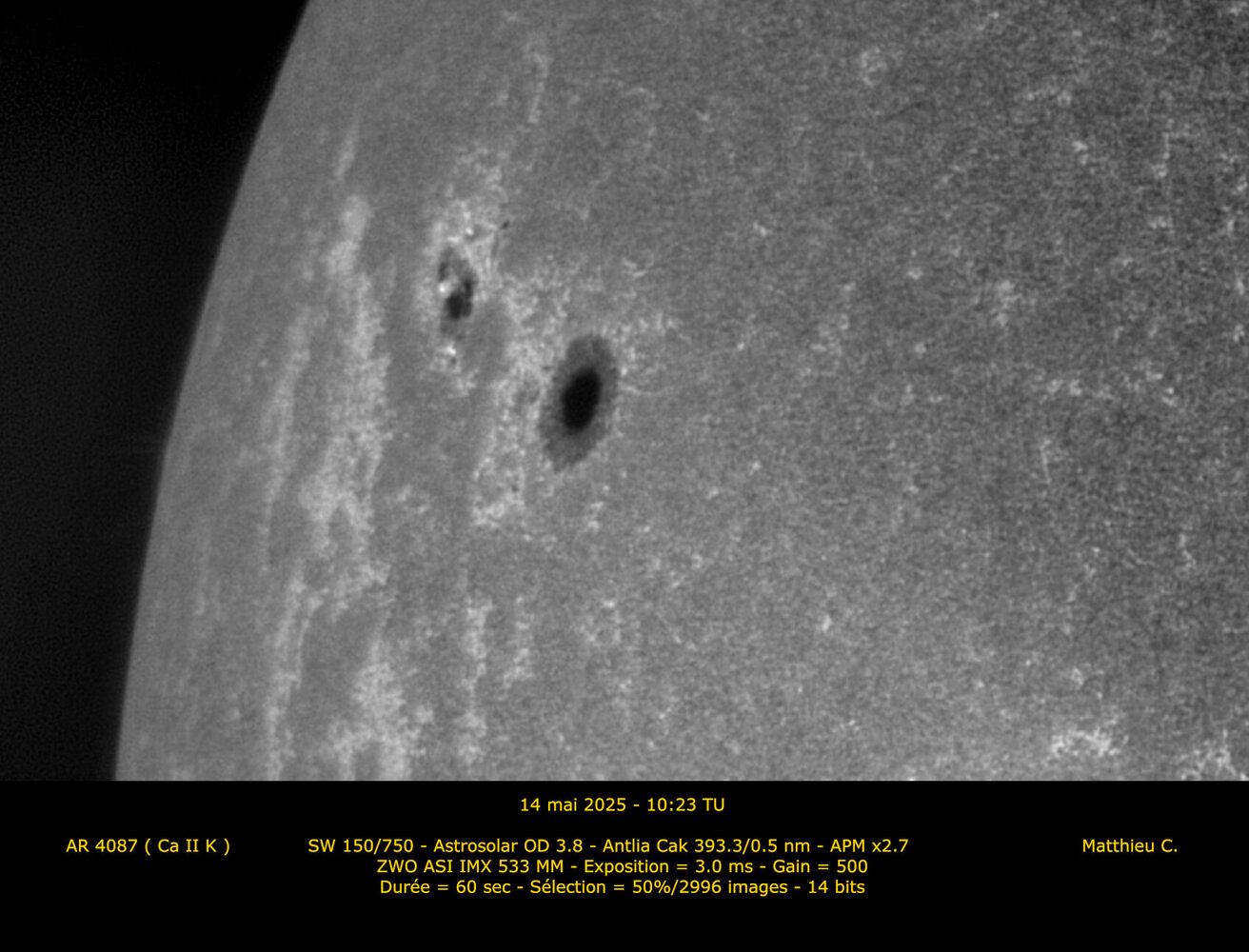

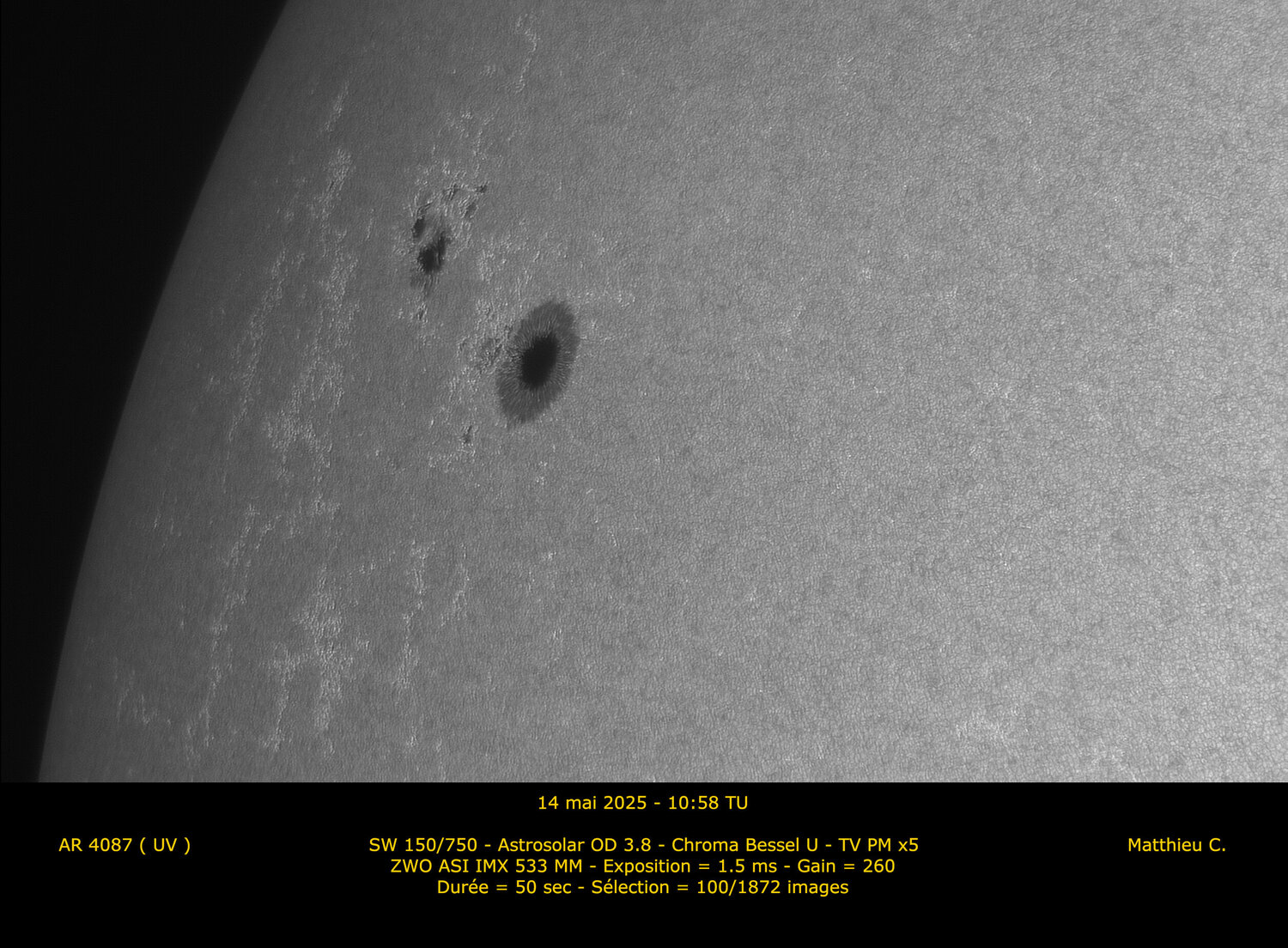

Bonjour à tous. Une semaine ensoleillée s'impose et ça tombe bien puisqu'une belle tache très active fait son apparition. Une nouvelle occasion de l'observer après le bide de la tache AR 4079. Ce que je n'ai pas manqué de faire ce mercredi midi 14 mai, pendant la pause dèj'... Bien m'en a pris ! J'avais raté l'éruption X2.7 partie le matin même aux alentours de 8h50. J'ai eu droit à une éruption M7 que l'on va qualifier d'éruption de rattrapage. Avec quelques "semi hautes résolutions" toujours compliqué de par mon setup... Et un peu d'UV bande large où, par moment, ça passe mieux. Pari risqué que de ne miser que sur l'UV mais cette fois, ça passe pas trop mal. C'est toujours l'intérêt de cumuler les acquisitions. On augmente ses chances de tirer au moins une bonne carte. Du coup, j'en ai profité pour sortir une petite anim'... en 2 cadences différentes selon les goûts.1 point

-

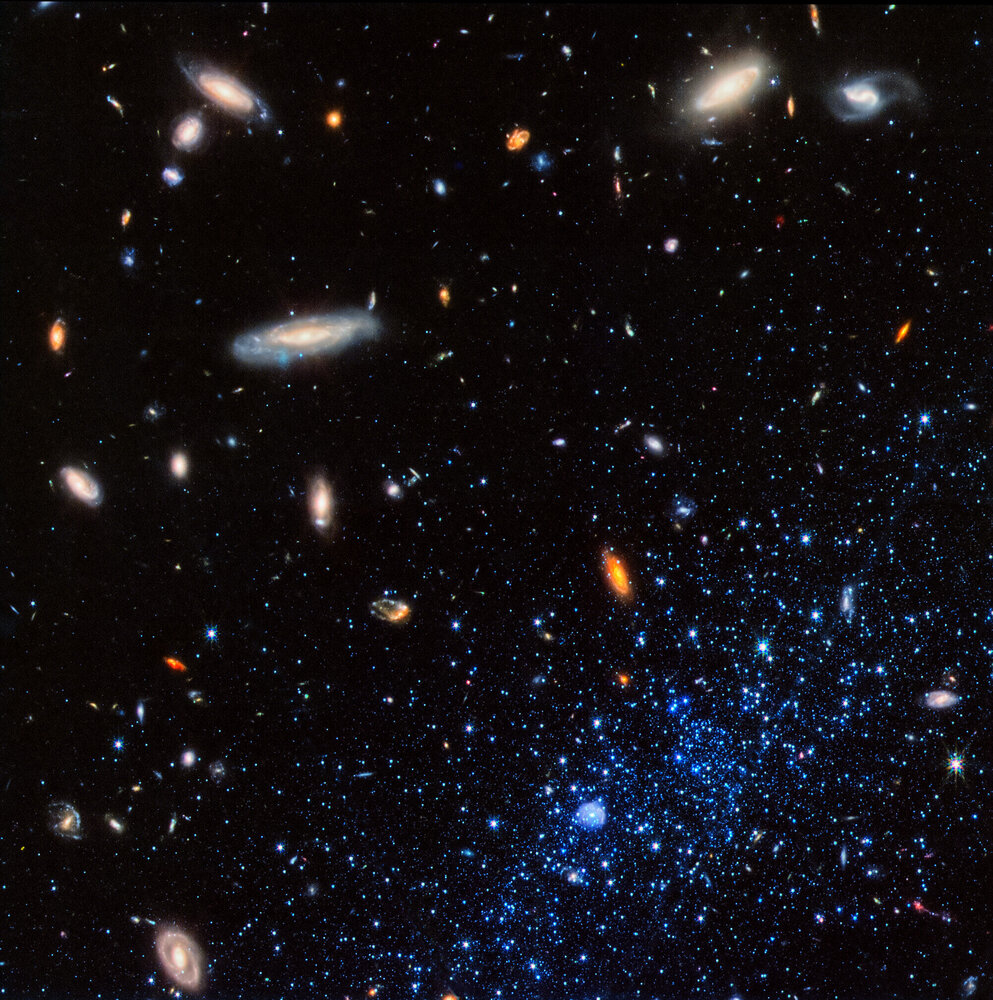

e en ligne, elle est composite à partir des observations de Webb, Hubble, XMM-Newton, Chandra Des versions HD sont disponibles avec le lien ; On peut zoomer et s'en mettre plein les mirettes : https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2025/04/A_visual_feast_of_galaxies Un festin visuel de galaxies Cette nouvelle photo du mois du télescope spatial James Webb de la NASA, de l’ESA et de l’ASC présente un nombre stupéfiant de galaxies. Les objets de ce cadre couvrent une gamme incroyable de distances, des étoiles de notre propre Voie lactée, marquées par des pics de diffraction, aux galaxies situées à des milliards d’années-lumière. "L’étoile "de cette image est un groupe de galaxies, dont la plus grande concentration se trouve juste en dessous du centre de cette image. Ces galaxies brillent d’une lumière d’or blanc. Nous voyons ce groupe de galaxies tel qu’il apparaissait lorsque l’Univers avait 6,5 milliards d’années, soit un peu moins de la moitié de l’âge actuel de l’Univers. Plus de la moitié des galaxies de notre Univers appartiennent à des groupes de galaxies comme celui illustré ici. L’étude des groupes de galaxies est essentielle pour comprendre comment les galaxies individuelles se lient pour former des amas de galaxies, les plus grandes structures gravitationnellement liées de l’Univers. Faire partie d’un groupe de galaxies peut également modifier le cours de l’évolution d’une galaxie par le biais de fusions et d’interactions gravitationnelles. Le groupe de galaxies illustré ici est le groupe le plus massif de ce qu’on appelle le champ COSMOS-Web. COSMOS est l’abréviation de Cosmic Evolution Survey. Dans le cadre de cette étude, plusieurs télescopes, dont Webb, le télescope spatial Hubble de la NASA et de l’ESA et l’observatoire spatial XMM-Newton de l’ESA, ont été chargés de contempler en profondeur une seule partie du ciel. L’équipe du groupe de galaxies COSMOS-Web, dirigée par le Dr Gozaliasl, a présenté le plus grand échantillon de groupes de galaxies détectés par Webb à ce jour à l’aide de l’algorithme Amico. COSMOS-Web vise à comprendre comment des structures massives comme les amas de galaxies sont apparues. Les capacités infrarouges et les instruments sensibles de Webb ont repoussé la recherche de groupes de galaxies plus loin dans l’histoire cosmique, révélant des groupes de galaxies aussi loin que l’Univers n’avait que 1,9 milliard d’années, soit seulement 14 % de son âge actuel. Cette image combine les données de la caméra dans le proche infrarouge de Webb (NIRCam) avec les observations de Hubble pour présenter un festin visuel de galaxies. Prenez un moment pour zoomer et examiner ce buffet galactique : vous verrez des galaxies avec de délicats bras spiraux ou des disques déformés, des galaxies avec des visages lisses et sans traits, et même des galaxies qui interagissent ou fusionnent et ont pris un éventail de formes étranges. La gamme de couleurs est également fascinante, représentant à la fois des galaxies avec des étoiles d’âges différents – les étoiles plus jeunes apparaissent plus bleues et les étoiles plus anciennes semblent plus rouges – ainsi que des galaxies à différentes distances. Plus une galaxie est éloignée, plus elle apparaît rouge. COSMOS-Web est un programme Webb Treasury de 255 heures qui cartographie 0,54 degré carré (un peu plus de deux fois et demie la surface couverte par trois pleines lunes) du champ COSMOS à l’aide de quatre filtres NIRCam. Les programmes de trésorerie ont le potentiel de répondre à de multiples questions importantes sur notre Univers. COSMOS-Web a trois objectifs principaux : identifier les galaxies à l’époque de la réionisation, lorsque les premières étoiles et galaxies ont réionisé l’hydrogène gazeux de l’Univers ; sonder la formation des galaxies les plus massives de l’Univers ; et de comprendre comment la relation entre la masse des étoiles d’une galaxie et la masse de son halo galactique étendu évolue au cours de l’histoire cosmique. [Description de l’image : Une zone de l’espace lointain avec des milliers de galaxies de formes et de tailles variées sur un fond noir. La plupart sont des cercles ou des ovales, avec quelques spirales. Les galaxies plus éloignées sont de couleur plus rouge et plus petites, jusqu’à n’être que de simples points, tandis que les galaxies plus proches sont un peu plus grandes et blanches ou bleuâtres. Quelques galaxies dorées sont étroitement regroupées au centre. Des étoiles brillantes entourées de pointes se trouvent dans notre galaxie.]1 point

-

1 point

-

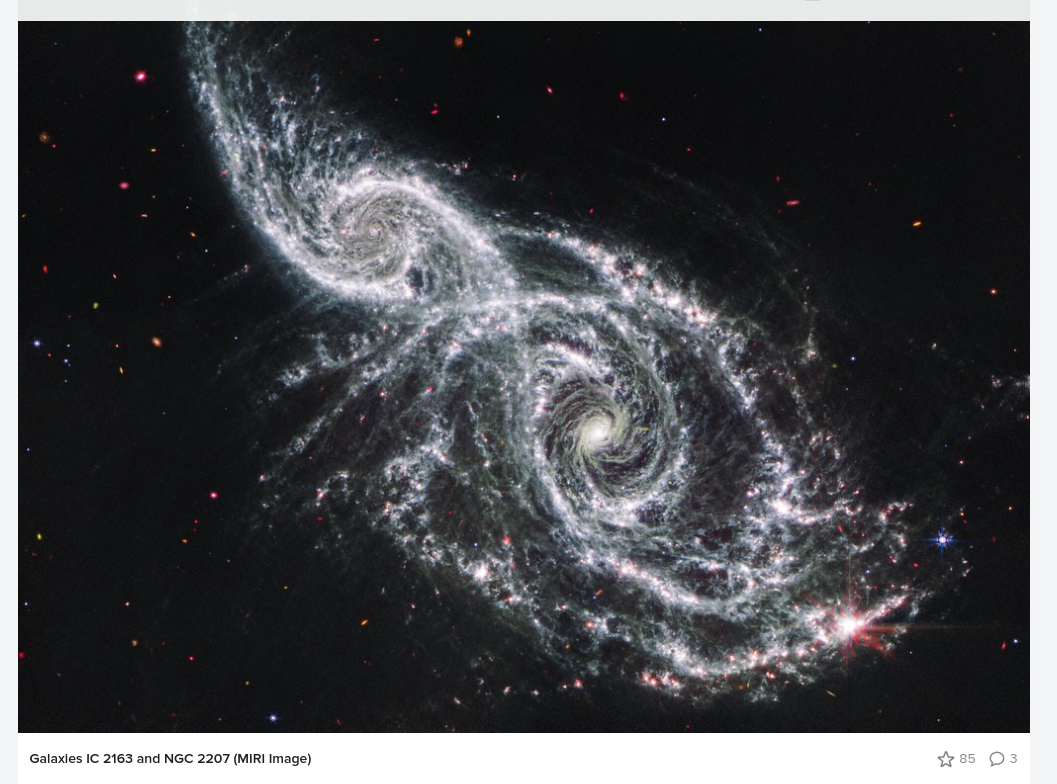

Bonjour à toutes et tous Les galaxies IC 2163 et NGC 2207 dans le Grand chien, avec une magnitude apparente de 10,9 et située à 138 MAL. Publié le 31 octobre 2024. Cette observation combine la lumière infrarouge moyenne du télescope spatial James Webb de la NASA et la lumière ultraviolette et visible du télescope spatial Hubble de la NASA : https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_22071 point

-

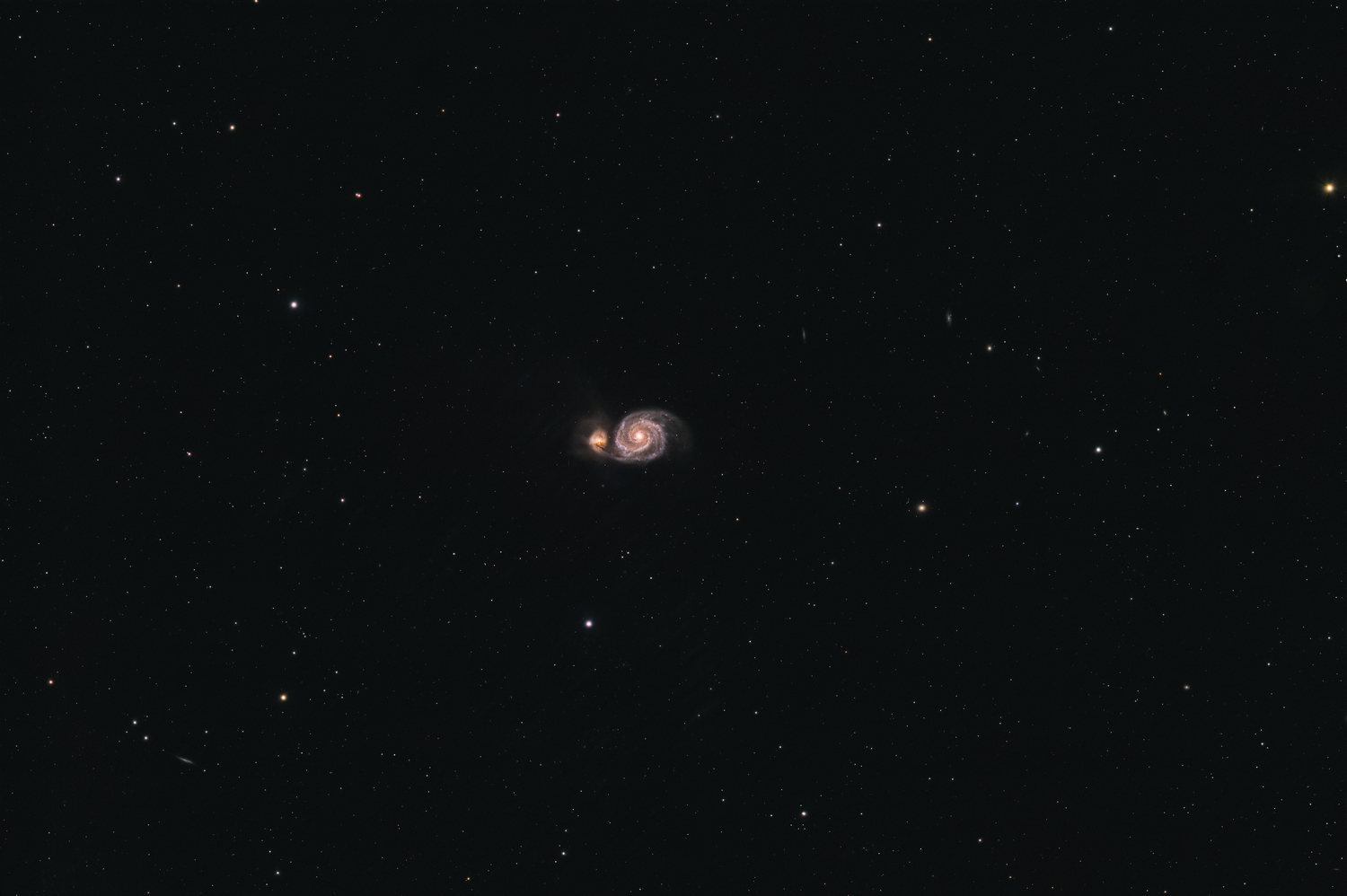

Bonjour tout le monde, Voilà déjà environ 15 ans que je pratique l'astronomie en visuel uniquement avec un dobson 450mm mais voilà que l'astrophotographie a commencé à me titiller en début d'année. Le temps de rassembler tout le matériel nécessaire et surtout d'acquérir les connaissances de base pour débuter, j'ai commencé à photographier mes 2 premières cibles début avril et début mai. M51 - après l'avoir observé en visuel un nombre incalculable de fois, je ne pouvais pas imaginer débuter l'astrophoto sans commencer par cet galaxie. Ca tombe bien étant donnée que début avril, elle est déjà bien haute dans le ciel. Matériel utilisé: SW 80ED, Canon 600D partiellement défiltré (de chez EOS Astro) & EQ6 Pro Caractéristiques & Traitement: photographiée en Suisse à 1000m non loin d'une ville (Chaux-de-Fonds) pendant environ 1h30 avec 20 DOF et traitement Siril + Pixelmator Pour une première je suis plutôt content car on voit bien la galaxie et sa compagne. Le filé d'étoiles est bien présent mais pas exagéré (ma crainte était de louper complètement la mise en station qui paraît assez technique quand il s'agit de la première fois). En revanche, l'abérration sur les bords est évidente étant donnée que je n'ai pas de correcteur de coma. Bref, pour une première je suis plutôt satisfait mais je me dis qu'il est peut-être possible de faire mieux et surtout de faire une pose totale plus importante. Ma prochaine sortie sera donc de nouveau consacrée à cette galaxie même si je balance avec l'envie de shooter autre chose mais je persévère. M51 le retour - plusieurs semaines ont passé et fin avril, une fenêtre météo se profile, c'est reparti pour M51 avec un correcteur de coma/réducteur 0.85 acquis entre-temps. Matériel utilisé: SW 80ED + réducteur/correcteur 0.85, Canon 600D partiellement défiltré & EQ6 Pro Caractéristiques & Traitement: photographiée toujours à la même place à 1000m pendant environ 2h30 avec ~20 DOF et traitement Pixinsight (merci BlurX & NoiseX) Pixinsight me permet de pousser le traitement plus loin grâce aux process de RC Astro (et notamment de réduire la présence de nuages à gauche de la galaxie grâce aux masques), les étoiles sont plus ponctuelles (la mise en station est aussi à peine plus maîtrisée) et le correcteur de coma fait clairement le travail. M101 - la saison des galaxies battant son plein, je me décide de me lancer sur M101 qui est bien haute dans le ciel au mois de mai. Je commence à shooter vers les 10h et le temps de faire 2h45 de pose et les DOF, il est déjà presque 2h et retour au lit à 3h. Réveil à 6h, ça pique un peu 😅 Matériel utilisé: SW 80ED + réducteur/correcteur 0.85, Canon 600D partiellement défiltré & EQ6 Pro Caractéristiques & Traitement: photographiée toujours à la même place pendant environ 2h45 avec ~40 DOF et traitement Pixinsight Je suis un peu moins fan du traitement, peut-être que le contraste est trop poussé et j'ai du mal à travailler les tons bleus clairs qu'on voit très souvent sur cette galaxie mais après avoir passé plusieurs heures dessus, je m'arrête et voilà le résultat. Voilà donc mes 2 premières cibles, toutes les critiques sont les bienvenues. En tout cas, je crois que j'ai attrapé le virus de l'astrophotographie: j'adore préparer et installer le matériel, passer le temps de pose dehors à regarder le ciel à l'oeil nu, traiter les photos et obtenir un résultat final où je peux zoomer et voir toutes les petites galaxies à peine visibles comme des tâches floues. Merci et à très bientôt. Alexis0 point

-

0 point

-

0 point

-

Salut, @Wan186 a installé celui de chez azurprint, mais je ne sais pas s'il a étudié les différences entre les 2.0 point

-

ok le choix c'est donc porté sur un maksutov 127/1500 sur monture AZ GO2, l'ensemble pris chez PierroAstro. merci à tous pour vos conseils.0 point

-

Encore une belle invitation à la balade ! Quelle belle résolution ! Tu es prêt pour la chasse aux SN !0 point

-

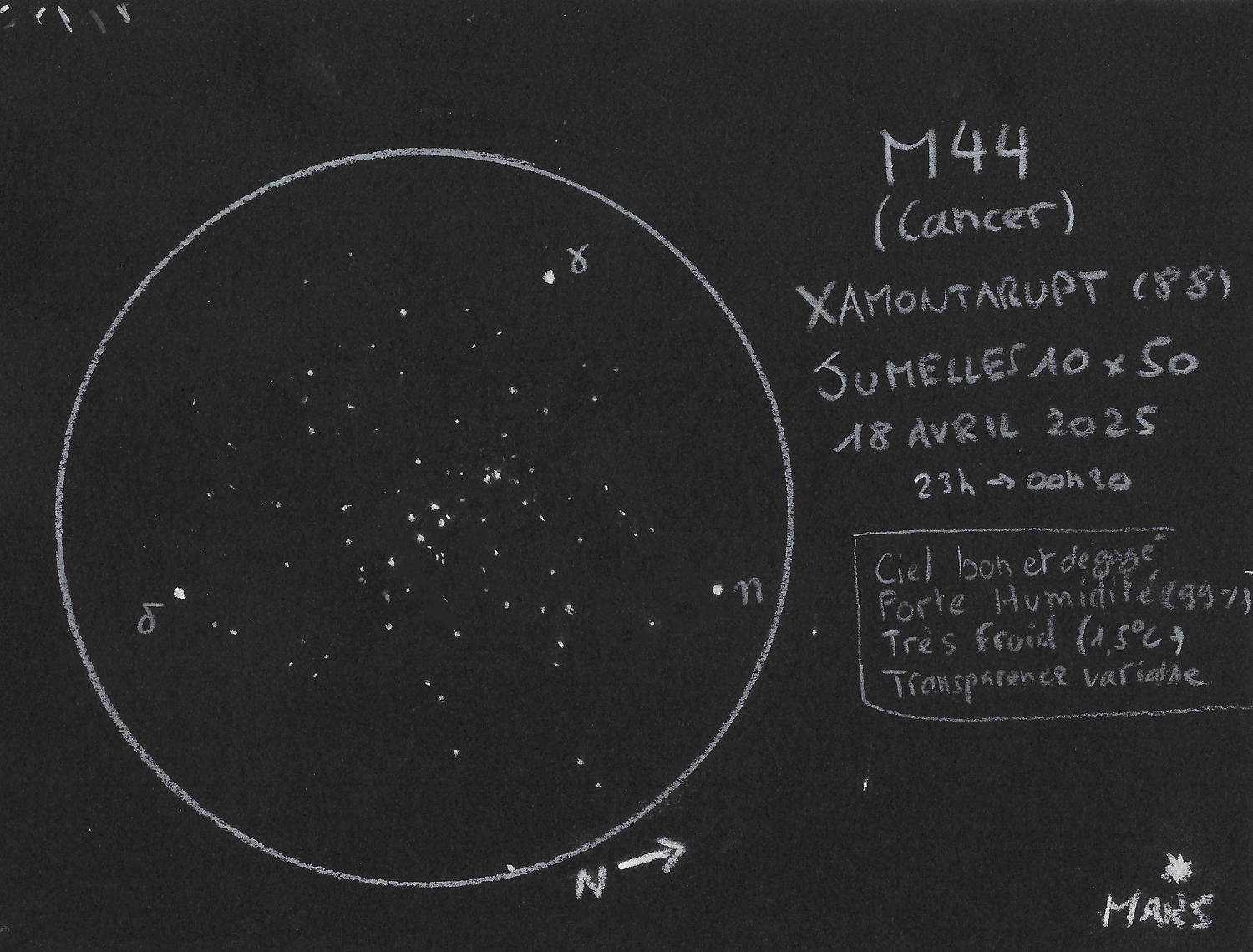

Bonjour, bonsoir Je vous partage mon tout premier astrodessin fait le 18 avril 2025 depuis les Vosges, dans une nuit presque glaciale. C'était aussi ma première sortie sous un bon ciel de ma nouvelle paire de jumelles Nikon Action EX 10x50, donc je vous offre aussi un petit CROA. Mais d'abord une petite présentation : je fais de l'astro depuis quelques années déjà (et je suis en train de faire mes études dans ce domaine, du côté de l'ingénierie optique) et je me focalisais surtout sur l'astrophotographie, à la petite lunette de 50mm et au newton de 200mm. L'observation a toujours été secondaire, ayant vécu jusqu'à il y a très peu de temps en région parisienne, où sa pratique est difficile.. J'ai pu quand même avoir de belles expériences d'observation avec mon 200 lors de voyages loin de Paris (Triangle Noir du Quercy, les Alpes, les NCN, etc..) et j'ai pu parfois finir par faire de l'observation quand le matériel astrophoto ne fonctionnait pas. Mais je n'ai jamais eu plus d'intérêt que ça. Cependant, ces derniers temps, faute de temps, parfois d'énergie, l'astrophoto est devenu difficile à pratiquer et j'ai eu envie d'aller vers une pratique un peu plus simple comme l'observation. Je me rend compte aussi que je garde plus de souvenirs et de bonnes impressions de nuits d'observation que de nuits de photo (sûrement parce que en observation on est actif, on voit des choses, on s'émerveille directement alors qu'en photo, on s'énerve à mettre en place et puis quand c'est lancé on part faire autre chose.. et l'émerveillement vient quand on a tout bien traité plus tard). J'ai donc investi dans une belle paire de jumelles, les Nikon Action EX 10x50, comme premier instrument 100% visuel, afin de facilement observer où je veux, quand je veux. Peut-être à l'avenir un dobson viendra compléter ma collection.. En attendant de beaux jours et les vacances, j'ai passé beaucoup de temps à lire des CROA, et à voir qu'on pouvait vraiment voir beaucoup de belles choses. Aussi j'ai fini par tombé sur des astrodessins, offrant un moyen de partager ses observations et garder une trace durable, comme l'astrophoto ! Aussi, cela donne une vue proche de ce qu'on peut observer ce qui est assez difficile à partager aux non initiés à l'observation. J'ai donc eu l'envie de m'y mettre et j'ai lu une bonne partie des 2 magnifiques livres "Astrodessin", que j'ai emprunté à un ami. Ce sont vraiment de superbes livres que je ne peux que recommander ! Très inspirant. Maintenant place au dessin ! J'étais pour Pâques en vacances chez ma parents dans les Vosges. J'ai pu observer depuis la terrasse de la maison, bien placée, assez isolée, loin de l'éclairage du village. Le temps était bon, mais il faisait froid et humide (5°C vers 22h et 1.5°C en fin d'observation vers 3h). La transparence du ciel était assez variable avec ce niveau d'humidité. Le ciel correspond à du bortle 4, les montagnes cachent les pollution lumineuses mais elles restent légèrement présentent. Je n'avais avec moi que mes jumelles et j'ai découvert vraiment l'observation avec celles-ci (je les avais testé rapidement deux fois, mais près de Paris, ce qui n'avait pas été très concluant, et avant cela je n'avais quasiment jamais observer le ciel dans des jumelles). J'avais avec moi un trépied, une chaise longue confortable et pour le dessin, ma copine m'a offert un carnet de feuille à dessin noir et un jeu de crayon et feutre blanc. Le dessin sera réalisé avec 2 crayons blancs. J'ai décidé de partir sur une cible simple, remplissant le champ des jumelles, l'amas ouvert M44. L'amas été facilement visible à l’œil nu en vision direct au milieu du Cancer bien visible plein Sud (constellation invisible depuis chez moi en région parisienne 🥲). Mars était proche et bien brillante avec sa jolie teinte orangée. Tellement proche que je l'ai mise sur le dessin hors du champ marqué avec le cercle blanc. Il m'aura fallu 1h30 (23h à 1h30) pour réaliser le dessin, debout, jumelles sur le trépieds et feuille de dessin au coin du bras tenu sur une planche. Je n'avais pas vraiment préparé le dessin, c'était donc très expérimental. Heureusement avec les 6.5° de champ des jumelles , l'amas était encadré par 3 étoiles brillantes de la constellation du Cancer, me permettant d'avoir des repères. J'ai commencé par placer les étoiles les plus brillantes, notamment le "carré" au centre de l'amas, puis zones par zones je plaçait les étoiles que je voyais, d'abord en vision direct, puis en vision indirect. Le plus difficile étant d'avoir les bonnes proportions, menant à des erreurs sur le dessin. Mais j'ai évité de trop effacé car cela marquait beaucoup le papier. Finalement j'ai réussi à placer presque tout ce que je voyais. Il semble que les étoiles que j'ai placé descendent jusqu'à la magnitude 9 - 9.2. A noter qu'aucune nébulosité n'était visible, je ne voyais que des étoiles. Le dessin a été scanné au scanner et j'ai fait quelques retouches sur Photoshop pour enlever les traces de gommages. Après avoir fini mon dessin, les jumelles commençait à avoir pas mal de buée. J'ai donc sorti le sèche-chevaux pour pouvoir les sécher et continuer la soirée. A l’œil nu, Jupiter se couchait vers l'Ouest, Mars était encore bien haute, proche de la grosse tache qu'est M44, toujours bien visible. Dans la Chevelure de Bérénice, Melotte 111 apparaissait comme une grande nébulosité en vision directe, mais dont on discerné la nature de regroupement d'étoiles en vision indirecte. Avec les jumelles, et aider de l'Atlas des Constellations, j'ai parcouru le ciel d'ouest en est. D'abord, sous M44, j'ai pu voir M67 comme une grosse tache sans définir les étoiles. Dans le Cocher, au dessus de Jupiter, dont j'ai pu voir 3 satellites, j'observe 3 taches bien alignées et régulièrement espacées. Ce sont M37, M36 et M38, qui se ressemblent pas mal au jumelles. Et M35 et visible un peu plus au sud. Après cette succession d'amas, je passe aux galaxies en allant dans le Lion. Du triplet du Lion, je vois bien M66 et M65. Mais plus tard (je suis revenu plusieurs fois dessus), en fonction la transparence du ciel et la buée sur les jumelles, M65 pouvait ne plus être bien visible. Je passe ensuite du temps à chercher le trio M105, M96 et M95 mais je n'arrive pas à les trouver. J'en a peut-être vaguement vu un, mais j'avais du mal à m'y retrouver dans les pattes du Lion... Viens ensuite une longue recherche dans l'Amas de la Vierge de l'a chaine de Markarian. Après coup je me rends compte que je cherchais pas vraiment au bon endroit. J'ai dû passer par dessus car à certains endroits le fond du ciel n'était pas uniforme et avait une sorte de faible texture, sûrement du aux nombreuses galaxies dans cette zone. Je n'ai pas le souvenir d'en avoir discerner proprement. Un peu déçu, je pars vers doucement vers la Grande Ours qui trône au zénith. Après avoir bougé ma chaise longue, et en me plaçant bien, en partant de Arcturus, j'ai pu aller voir M3, directement trouvé. Cet amas fait un petit pâté bien rond et brillant. Puis en continuant à monter, je tombe sur M94 bien visible en vision indirect au milieu des étoiles des Chiens de Chasse. Après cela, l'une des plus belles du ciel, M51, facilement trouvé et dont je discerne bien les deux parties formant une poire. Je pars vers la casserole et je trouve avec surprise M101, faible, mais bien là en vision indirecte, formant une nébuleuse bien ronde et discrète. J'ai ensuite cherché en vain d'autres Messier dans la casserole sans en voir aucune. Pour me consoler, je vais alors vers M81 et M82 qui sont vraiment bien plus brillantes que les autres taches vues jusqu'à maintenant. M81 est un joli ovale brillant et M82 un bande plus fine tout aussi brillante. Il m'a même semblé discerné un peu en vision indirect NGC 3077. Enfin en revenant sur mes pas, je tombe sur M63, à mi-chemin entre M51 et M94. Pour continuer, je pense me donner un défi en allant chercher M104, ma galaxie préférée. Finalement, elle aura été trouvé assez rapidement. Elle forme un triangle rectangle avec Spica et Porrima dans la Vierge. Elle est bien lumineuse, et est très allongé, presque une petite ligne un peu nébuleuse. Un trio d'étoiles alignées juste à côté forme un V très ouvert avec la galaxie. Vraiment heureux de l'avoir trouvée ! Enfin, pour finir, je regarde vers l'Est. Le Cygne se lève, la Voie Lactée commence à être un visible, et Véga est déjà haute. Je pars direct sur M13 qui est maintenant bien haut. Il a la même apparence que M3 mais en bien plus lumineux. Je cherche ensuite M57, que je trouve directement. La petite nébuleuse planétaire a une apparence stellaire. Je cherche ensuite sans trouver M56. Enfin, je me promène un peu partout vers l'Est et je tombe par hasard sur deux taches très similaires et proches, M10 et M12 dans le Serpentaire. Et avant de finir, je vois M8 qui se lève entre les arbres. Je fais un dernier tour vers les stars de la soirée que j'arrive à pointer directement, M104, M51, M81/82, et M44 qui commence à se coucher... Je pars faire de même, fatigué par le froid et l'humidité. Une belle soirée mémorable ! Hâte d'avoir de meilleurs cieux pour observer plus de choses avec ces belles jumelles.... Cela tombe bien, je pars bientôt en stage au Chili J'essaierai de faire de beaux dessins ! Bon ciel à toutes et tous ! Paul0 point

-

0 point

-

Merci pour ton commentaire élogieux, etoilesdes écrins ! Je suis malheureusement sur la même pente descendante (et nuageuse) ici en Alsace. Mais comme je me dis toujours : "l'espoir donne de l'espoir", alors, euh, bref, je garde espoir...😀0 point

-

0 point

-

De manière générale, j'ai toujours été très satisfait de SVBony. Leur rapport qualité prix est incroyable. Si tu fais de la photo c'est un peu comme K&F: tu as du matos d'aussi bonne qualité que des grandes marques, pour la moitié du prix... Il faut dire que pour les accessoires, photo où astro, certains abusent sur les tarifs...0 point

-

Bravo, je trouve que c'est déjà pas mal pour cette première fois !0 point

-

0 point

-

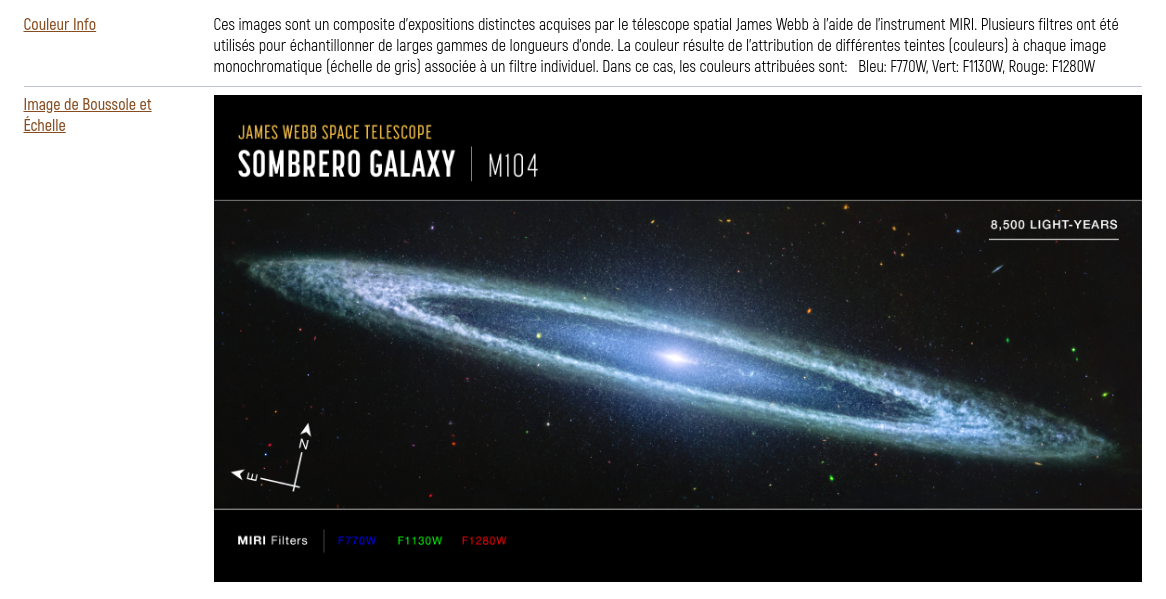

https://esawebb.org/images/LeoP/ traduction automatique : Cette image du JWST montre une partie de la galaxie naine Leo P (les étoiles en bas à droite sont représentées en bleu). Leo P est une galaxie de formation d’étoiles située à environ 5 millions d’années-lumière dans la constellation du Lion. Une équipe de scientifiques a recueilli des données sur environ 15 000 étoiles de Leo P pour déduire son histoire. Ils ont déterminé qu’elle est passée par trois phases : une première explosion de formation d’étoiles, une « pause » qui a duré plusieurs milliards d’années, puis une nouvelle série de formation d’étoiles qui se poursuit toujours. L’image de la caméra NIRCam (Near-Infrared Camera) de Webb combine la lumière infrarouge à des longueurs d’onde de 0,9 micron (représenté en bleu), 1,5 micron (vert) et 2,77 microns (rouge). Les étoiles de Leo P apparaissent bleues par rapport aux galaxies d’arrière-plan pour plusieurs raisons. Les étoiles jeunes et massives qui sont courantes dans les galaxies à formation d’étoiles sont principalement bleues. Leo P est également extrêmement pauvre en éléments plus lourds que l’hydrogène et l’hélium, et les étoiles « pauvres en métal » qui en résultent ont tendance à être plus bleues que les étoiles semblables au Soleil. Une structure en forme de bulle en bas au centre est une région d’hydrogène ionisé entourant une étoile chaude et massive de type O.0 point

-

0 point

Ce classement est défini par rapport à Paris/GMT+01:00