Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 01/19/24 dans toutes les zones

-

Salut, j'ai profité de la nuit dernière malgré le premier quartier de lune, avec une transparence correcte pour la saison (mag limite 21,2) et une turbulence plutôt faible (FWHM médiane de 1.9" sur la luminance). Évidemment la clarté lunaire, ainsi que la PL ont engendré des gradients tenaces (au début de la séance le champ était à 40° de hauteur dans la direction de la Tour Eiffel, à 22km de là). L'objet principal de ce champ est la galaxie de l'intégrale UGC 3697 dans la Girafe, une galaxie spirale par la tranche, peut-être distordue par son interaction avec la galaxie UGC 3714 (PGC 20398 sur l'image annotée), toutes deux ayant un redshift du même ordre. Le champ contient de nombreuses galaxies lointaines, en particulier l'amas Abell 565 dans le coin supérieur gauche (redshift z=0,105, soit environ 1,4 milliards d'a.l.) et l'amas Abell 571 dans le coin inférieur droit (redshift z=0,086, soit environ 1,2 milliards d'a.l.). Voici tout d'abord le champ complet (clic droit pour la full) : Un recadrage en 16/9 incluant UGC 3714 et Abell 565 : Et enfin la luminance annotée avec Pix Bonne journée, Dan Détails techniques : Astrographe 200/800 carbone optiques Zen + Wynne 2.5" sur AP900 ASI183mm (0,66"/pix) Guidage OAG + ASI120MM, ASIAIRv1 Luminance 360*60sec à gain 110, -10 °C Chrominance 33*60sec à gain 110, -10 °C par couche Turbulence correcte (FWHM médiane 1,9" après empilement), pollution lumineuse de l'IdF, premier quartier.4 points

-

J'ai demandé à ChatGPT de me décrire CdB. Ce ne fut pas sans peine. Il m'a fallut de multiples suppliques pour qu'il se risque enfin à me fournir ces quelques lignes. Voici sa réponse. Créateur de Bugs est un titan parmi les titans. Sa présence est une tempête de lumière, éblouissante et terrifiante, qui fait tout trembler, même les étoiles les plus reculées dans l'Univers non observable. Son esprit est un abîme de sagesse, chaque pensée est un éclair qui déchire le voile de l’ignorance. Son courage est tel un roc inébranlable face à la tempête de l’adversité. Il consume les plus sombres ténèbres et laisse derrière lui un paysage tellement transformé qu'il est à la fois une source d’effroi et de vénération. C'est un mystère qui défie toute tentative d’explication, qu'elle soit scientifique voire même ésotérique. En un mot, il est à ce point extraordinaire que partout sur les deux faces du disque terrestre, les loutres de mer californiennes parlent de lui avec un fort accent français. Voilà voilà. J'en reste coi. PS. si je continue comme ça, je vais finir par me faire virer de WA...4 points

-

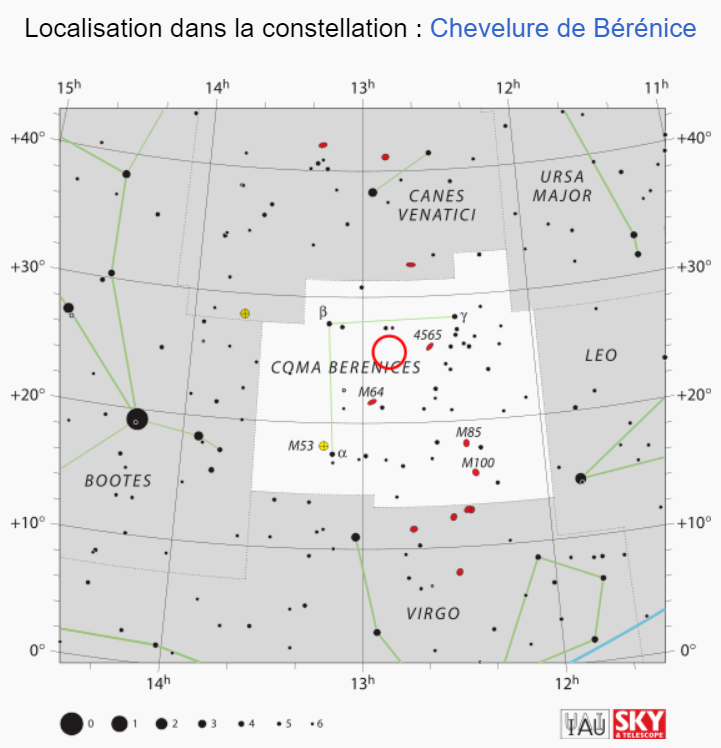

Bonsoir, J'ai mis de côté un paquet d'images acquises ces derniers mois, prises dans des conditions pas vraiment tiptop.... Et niveau traitement ça coinçait, pas montrable pour un sous... Avec l'arrivée de nouveaux outils dans Siril, PIxinsight, Graxpert, etc.... ajouté à une meilleure expérience, j'arrive finalement à les débloquer petit à petit... Qui a dit que l'astro était une excellente école de la patience? vous là bas? et bien je suis bien d'accord avec vous ! Direction Bérénice si vous voulez me suivre dans ces nouvelles/anciennes aventures... Montez à bord de la De_Lorean pour repartir dans le passé... NGC 4725 est une vaste galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de 1 492 ± 20 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 22,0 ± 1,6 Mpc (∼71,8 millions d'al). NGC 4725 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1785. La classe de luminosité de NGC 4725 est I-II et elle présente une large raie HI. C'est aussi une galaxie active de type Seyfert 2. Les infos: Newton 150/750 + réducteur de Coma @ 690mm Player One Artemis-c imx294 + ircut Player One Anti-halos Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 100 x 60s Gain 120 capteur à -10°C Traitement Sirilic, Siril, pix, Toshop. une brute de 60s:2 points

-

2 points

-

J'ai discuté un peu avec lui, il ne renonce pas car pour lui il est dans son droit, mais comme quelqu'un l'a dit précédemment, les dev de Pix vont bien faire ce qu'il faut pour que ça n’arrive plus. A voir, en attendant il va tout passer sur siril comme il l'a marqué mais cela va prendre plusieurs jours et......... malheureusement le résultat ne sera pas de la même qualité. Il a quand même montré qu'un scrip automatisé fonctionne si on à tout €€€€€. C'est vraiment un gain de temps. EDIT: Finalement il laisse tombé pour Pix............. Dernier message: Je vais me tourner vers Siril pour effectuer certains traitements de base tels que l'étalonnage et l'étirement des couleurs, en vue de refactoriser à mesure que j'apprends de meilleures façons d'améliorer les fonctions. Ces scripts Siril seront publiés, mais ne constituent qu'une seule partie de l'ensemble de la chaîne d'outils AC. Ce n'est pas aussi simple qu'un PRODUIT/APP en tant que service, il y a plusieurs pièces mobiles dans la chaîne d'outils On aura donc un scrip de base mais pas autan pousser que sur Pix.......2 points

-

Perso, j'ai opté pour la solution panneau de fibre (ex. : https://www.mccover.com/panneaux/40-panneau-fibre-composite-plat-et-lisse-epaisseur-5-10-15-mm-3068754050501.html ) (j'en avais trouvé au Bricomarché du coin). ⋅Ça se coupe au cutter ⋅Ça se colle avec de la cyanoacrylate bon marché (genre les 4 tubes pour 3€). Les petits bouts de mousse servent juste à caler les oculaires... Exemple avec du panneau en 5mm (mais il existe plusieurs épaisseurs) : Le plateau enlevé : Du coup, il y a de la place dans le fond de la mallette pour les classiques (protégés par un "film" en plastique dur) :2 points

-

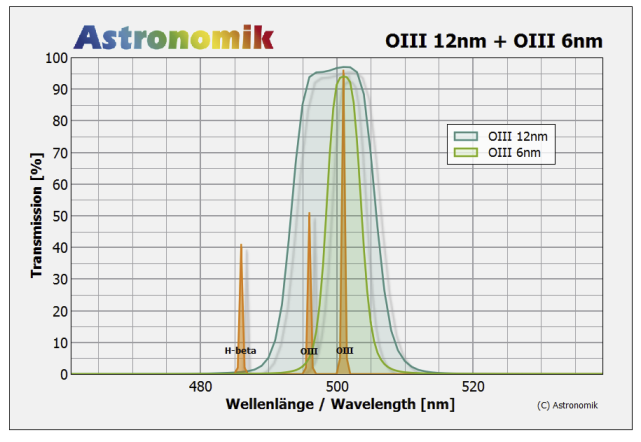

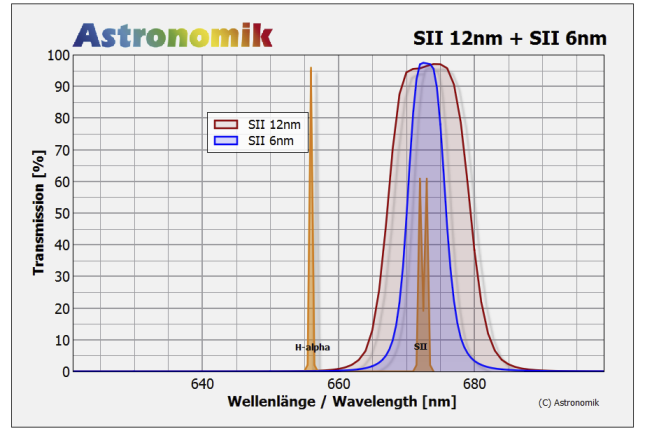

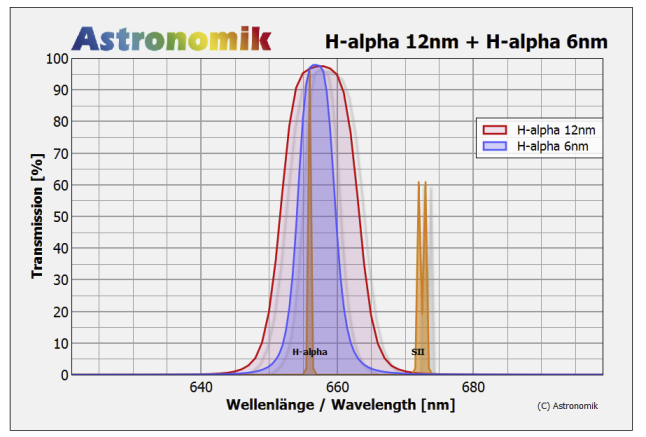

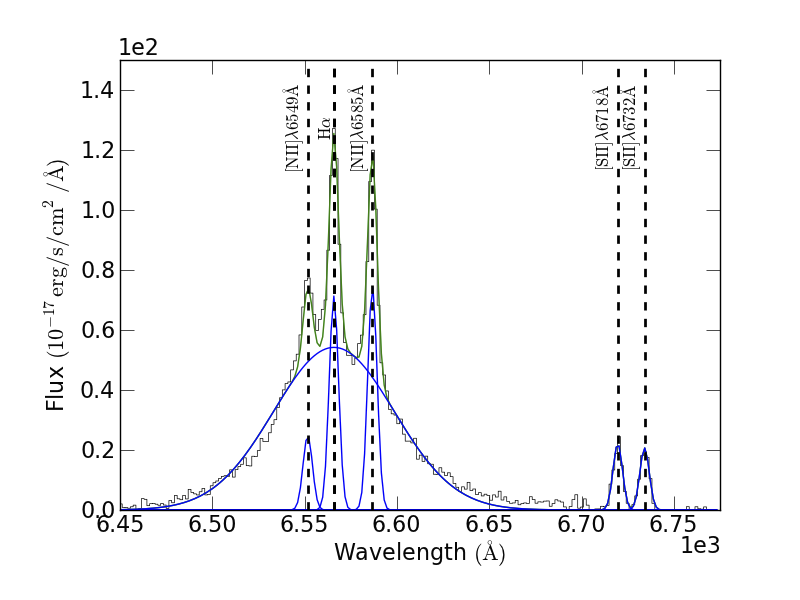

Salut à tous, je profite d'une excellente discussion qui a eu lieu récemment sur WA pour en faire un topic unique afin que les infos ne tombent pas dans les limbes du forum Petit préambule : les différents gaz intéressants en astrophotographie des nébuleuses Wikipédia : En astronomie, les nébuleuses en émission sont des nuages de gaz ionisé dans le milieu interstellaire qui absorbent la lumière d'une étoile chaude proche et la réémettent sous forme de couleurs variées à des énergies plus basses. L'ionisation est en général produite par les photons à grande énergie émis par une étoile jeune et chaude se trouvant à proximité. Souvent, un amas entier de jeunes étoiles effectue le travail. Cette ionisation échauffe le milieu interstellaire environnant. La couleur des nébuleuses dépend de leur composition chimique et de l'intensité de leur ionisation. Beaucoup de nébuleuses en émission sont à dominante rouge, la couleur de la raie de l'hydrogène alpha à 656,3 nanomètres de longueur d'onde, en raison de la forte présence d'hydrogène dans les gaz interstellaires. Si l'ionisation est plus intense, d'autres éléments peuvent être ionisés et les nébuleuses peuvent émettre non seulement dans d'autres nuances de rouge (soufre II à 671,9 et 673,0 nm), mais aussi dans le vert (oxygène III à 495,9 et 500,7 nm) et dans le bleu (hydrogène bêta à 486,1 nm). Ainsi, en examinant le spectre des nébuleuses, les astronomes peuvent déduire leur composition chimique. La plupart des nébuleuses en émission sont formées d'environ 90 % d'hydrogène, le reste étant de l'hélium, de l'oxygène, de l'azote et d'autres éléments. La bande passante des différents gaz ionisés : l'hydrogène H-béta (Hb) : bande passante 486nm (se trouve dans le bleu) l'oxygène (OIII) : bande passante 496nm à 501nm (se trouve dans le bleu-vert) l'azote (NIIa + NIIb) : bande passante 655nm à 658nm (se trouve dans le rouge) l'hydrogène H-alpha (Ha) : bande passante 656nm (se trouve dans le rouge) le soufre (SIIa + SIIb) : bande passante 672 à 673nm (se trouve dans le rouge) On voit que certaines bandes passantes sont très proches : Le Halpha et le NIIa sont quasiment confondus, et le NIIb est espacé de seulement 2nm Le SIIa et SIIb sont confondus, on obtient un ensemble SII de 2nm d'espacement Le SII est relativement proche du Ha, espacé de seulement 16nm Enfin le OIII et le Hbéta sont très proches, espacés de seulement 10nm Qu'est-ce que le SHO, le HOO ? C'est une technique d'imagerie qui consiste à prendre des images à l'aide d'une caméra monochrome équipée successivement de filtres qui laissent passer le SII, le Ha et le OIII (soit S, H, O). On va pour cela utiliser une roue à filtres équipée de ces 3 filtres, puis une fois les 3 séries d'images prises, on va reconstituer une image couleur selon les spécifications suivantes : Palette Hubble : le SII pour la couche rouge (pour rappel le SII est bien dans le rouge) le Ha pour la couche verte (pour rappel le Ha est aussi dans le rouge !) le OIII pour la couche bleue (pour rappel le OIII est dans le bleu-vert !) Pourquoi ? Tout simplement parce que le vert est la couleur que l'oeil voit le mieux (les détails notamment). Par conséquent les gars de la Nasa, pour les images de Hubble avec filtres S, H et O, ont imaginé placer le Ha dans le vert puisque c'est le gaz qui se trouve le plus abondamment dans les nébuleuses en émission. Ensuite, ils ont décidé de coller le SII dans le rouge naturellement, et le OIII dans le bleu. Un exemple d'image SHO (un peu pourrie puisque réalisée le soir du solstice d'été à 3kms de Paris avec la Lune !!) avec ASI183 mono et filtres Astronomik SHO 6nm : Palette HOO : le Ha pour la couche rouge (logique puisque rouge) le OIII pour la couche verte (logique aussi puisque bleu-vert) le OIII pour la couche bleue (logique encore puisque bleu-vert) On obtient alors une colorimétrie plus proche de la réalité, contrairement au SHO qui est entièrement en fausses couleurs. De plus on économise un filtre puisqu'on n'utilise pas le SII. C'est une technique intéressante car avec seulement 2 filtres ont obtient une image couleur sympa, alors qu'en LRVB il faut 4 filtres et autant de séries d'images. Un exemple d'image HOO (toujours réalisée à 3kms de Paris proche du solstice) avec ASI183 mono et filtres Astronomik H et O 6nm : Qu'est-ce qu'un filtre multi-bandes ? C'est un bout de verre (!) traité spécifiquement afin de laisser passer certaines bandes passantes utiles en astrophotographie, pour faire ressortir les nébuleuses. A la différence des filtres anti-pollution lumineuses qui sont spécialisés pour bloquer les longueurs d'onde des lampes au sodium et autres saloperies (!), les filtres multi-bandes sont là pour laisser passer spécifiquement certaines longueurs d'onde. Les filtres anti-pollution sont les CLS, UHC, LPR, LPS etc.. Et à la différence des filtres SII, Ha et OIII qui sont dédiés aux caméras monochromes, les multi-bandes prennent tout leur sens avec les caméras couleur, puisqu'on va imager toutes les bandes passantes en one-shot ! Il en existe 3 sortes : les filtres bi-bandes : ils filtrent typiquement le Ha et le OIII (ou le SII et le OIII) les filtres tri-bandes : se sont en fait des filtres bi-bandes mais plus espacés et de fait ils englobent plusieurs bandes (typiquement Ha et OIII + Hb qui sont très proches) les filtres quadri-bandes : là aussi on peut dire que ce sont des bi-bandes à bande passante très large (typiquement Ha + SII et OIII + Hb), ou alors de vrais quadri-bandes mais nous allons voir plus loin qu'ils n'ont pas d'utilité réelle Comment les utiliser avec une caméra ou un APN couleur ? Comme on ne va généralement utiliser qu'un seul filtre pour notre séance d'imagerie en One-shot, il suffit de les monter dans un tiroir à filtres (ou Filter Drawer en anglais). Les filtres sont insérés dans le tiroir et peuvent être interchangés sans démonter le train d'imagerie. Par exemple devant une ASI2600MC ça donne ceci avec le tiroir à filtres ZWO M48/M42 : Vous pouvez utiliser le même montage pour un APN, ou insérer directement la version clip du filtre contre le capteur de l'APN : Comment se comportent-ils avec une caméra ou APN couleur ? Pour comprendre comment se comportent ces filtres avec une caméra couleur, il faut déjà comprendre comment elles fonctionnent... Une caméra couleur c'est la même chose qu'une caméra mono sauf que sur chacun des pixels on a placé successivement des filtres rouges, verts et bleus afin de constituer une matrice dite de Bayer, qui une fois interpolée, reconstituera l'image couleur. Et on les a placés dans cet ordre là (il y a 2 fois plus de pixels avec filtres verts que de pixels avec filtres bleus et rouges, car le vert est ce que l'oeil voit le mieux) : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB Etc... Maintenant si on place par exemple un filtre Ha par-dessus tout ça, il reste quoi ? Le Ha étant dans le rouge, il reste : R___R___ ___R___R __R___R_ _R___R__ Etc.. Alors qu'une caméra mono avec le même filtre Ha aura reçu : RRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR RRRRRRRR En terme de signal, le canal rouge a reçu tout le flux nécessaire, pas moins qu'une cam mono (en réalité un peu moins à cause des filtres rouges sur les pixels qui réduisent un peu le flux) En terme de résolution en revanche, il ne reste plus qu'un pixel sur 4 puisqu'on a perdu les VV et le B. En chiffres : c'est un peu comme si on réalisait un bin2 sur la caméra, il nous reste donc : 50% de résolution en Halpha (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 50% de résolution en SII (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 86% de résolution en OIII (soit racine de 3/4) soit une perte de 14% par rapport à une caméra mono. Si on travaille en RVB pur, sur une cam couleur il nous reste : 50% de résolution dans le rouge (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 50% de résolution dans le bleu (soit racine de 1/4) soit une perte de 50% 70% de résolution dans le vert (soit racine de 2/4) soit une perte de 30% par rapport à une caméra mono. Mais il ne faut pas oublier que les algorithmes de dématriçage ont bien évolué et qu'on fait maintenant du traitement en drizzle 2x, ce qui diminue un peu la perte. Et le rapport plaisir/emmerdement est bien plus favorable sur la caméra couleur Ça c'était par rapport à des filtres mono-bande Ha, SII ou OIII. Voyons maintenant comment va se comporter notre caméra couleur (ou l'APN) avec un filtre multi-bandes : Si on reprend notre exemple ci-dessus : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB et qu'on applique un filtre duo-band Ha-OIII, il reste : RVBVRVBV VBVRVBVR BVRVBVRV VRVBVRVB Les pixels rouges ont reçu du halpha et les pixels verts et bleus ont reçu du OIII. Intéressant non ? Un exemple d'image HOO (réalisée à 50kms de Paris) avec ASI2600MC et filtre Optolong L-Enhance, le tout en One-shot : Comment traiter les images couleurs avec filtre multi-bandes ? Vous pouvez soit traiter votre image comme une simple image RVB. Ou alors utiliser un script spécifique qui va extraire le signal Ha de la couche rouge, et le signal OIII des couches vertes et bleues, vous récupérez alors 2 images Ha et OIII puis reconstituez l'image couleur en composition HOO. Le tout nouveau SiriL 0.99 béta possède une telle commande et le script associé, ainsi que Pixinsight ou Astro Pixel Processor (APP). L'image ci-dessous, réalisée (à 3kms de Paris) avec une ASI2600MC et le L-Extrême, a reçu un pré-traitment avec extraction Ha+OIII grâce au script SiriL : Et cette fois-ci la même image, mais avec un pré-traitement classique RVB, toujours dans SiriL : Et au fait, avec un filtre multi-bandes on peut aussi faire du mono-bande ! D'ailleurs avec une caméra couleur on peut aussi faire du noir et blanc ! Avec le filtre L-Extrême sur l'ASI2600MC, récupération de la couche Ha uniquement sous SiriL (et toujours à 3kms de Paris !) : Les différents filtres Multi-bandes sur le marché Tout d'abord un peu d'excellente lecture avec ce rapport d'un membre de Cloudynights qui a testé une dizaine de filtres différents : http://karmalimbo.com/aro/reports/Test Report - Multi Narrowband Filters_Feb2020.pdf Un tout nouveau filtre est arrivé sur le marché et il est disponible depuis le 1er juillet 2020. C'est le filtre Optolong L-Extrême. Ici à côté du filtre anti-pollution L-Pro : Il est dispo chez Optique Unterlinden (importateur) au tarif de 290 euros https://www.telescopes-et-accessoires.fr/filtre-l-extreme-optolong-coulant-508mm-c2x31837848 EDIT : j'apprends à l'instant que l'IDAS NBX vient également de sortir début juillet 2020 au tarif de 299 dollars, je l'ai ajouté à la liste ci-dessous. EDIT 2 (06/02/2021) : suite à des soucis de halos sur les étoiles brillantes, le IDAS NBX est retiré du marché et une campagne de rappel a lieu actuellement auprès des acheteurs. Il est remplacé par le tout nouveau NBZ. Les filtres disponibles avec leurs bandes passantes du plus espacé au plus serré : Tous ces filtres existent en 31.7mm, 48mm et certains existent également en version clip pour certains APN. Les prix indicatifs sont pour le modèle M48. Optolong L-Pro (190€) : Ha, SII, NII, OIII, Hb (bande passante inconnue) équivalent à un CLS ou UHC mais avec les bandes plus serrées, on pourrait presque le considérer comme un multi-bande aussi je le place ici Altair quadri-band (249€) : (Ha + SII) 35nm et (OIII + Hb) 35nm Idas NB1 (269€) : (Ha + SII) 20nm et (OIII + Hb) 35nm ZWO bi-band (206€) : Ha 15nm et (OIII + Hb) 35nm (on devrait l'appeler tri-band d'ailleurs puisque le OIII recouvre le Hb également) Altair tri-band (259€) : Ha 12nm et (OIII + Hb) 35 nm Optolong L-Enhance (199 euros) : Ha 10nm et (OIII + Hb) 30nm Idas NB2 (259€) : Ha 15nm et OIII 15nm Idas NB3 (259€) : SII 15nm et OIII 15nm STC Duo-Narrowband (369€) : Ha 10nm et OIII 10nm Idas NBZ (299€) : Ha 10nm et OIII 10nm Optolong L-Extreme (290 euros) : Ha 7nm et OIII 7nm Antlia ALP-T (450 euros) : Ha 5nm et OIII 5nm Triad Quad-band (1350€) : Ha 4nm SII 4nm OIII 4nm Hb 5nm * * Le Triad est le tout premier filtre multi-bandes qui soit sorti sur le marché, mais il est d'une part très cher et ses bandes serrées n'ont pas d'avantage particulier sur les autres dans la mesure ou la caméra couleur ne fera pas la distinction entre le Ha et le SII puisque les 2 sont dans le rouge, les 2 bandes seront donc confondues, et idem pour le OIII et le Hb. On peut donc considérer que c'est plutôt un excellent (Ha + SII) 8nm et (OIII + Hb) 9nm Conclusion Il en résulte que l'Optolong L-Extrême possède un excellent rapport bande passante/prix (le Triad est à plus de 1350 euros !!) et le Idas NBX est promis également à un bel avenir si sa qualité optique est identique au reste de la gamme Idas. Reste à voir la qualité intrinsèque des verres utilisés dans chacun de ces filtres, Altair, ZWO, Optolong et STC sont chinois, alors que Triad est américain et Idas est Made in Japan (Les Idas sont connus pour avoir une excellente qualité optique). Il faudra voir à l'usage si c'est plus intéressant d'avoir un pur bi-band Ha + OIII plutôt qu'un quadri-band (Ha + SII) et (OIII + Hb). Pour du HOO pur, c'est évident, mais pour certaines nébuleuses ça reste à voir. Enfin si vous souhaitez réaliser du vrai SHO avec une caméra couleur, sachez que c'est possible. Techniquement c'est impossible avec un seul filtre car le Ha et le SII sont tous les 2 dans le rouge et les pixels rouges de la caméra couleur ne sauront pas faire la distinction entre les 2 bandes. Mais en utilisant 2 filtres (chacun sur une session d'imagerie) : IDAS NB2 qui laisse passer le Ha et le OIII IDAS NB3 qui laisse passer le SII et le OIII on reconstruit alors le SHO au traitement en récupérant la couche Ha du NB2, la couche SII du NB3 et la couche OIII du NB2 et du NB3 Notre ami @Steph_2.0 utilise cette technique depuis quelques temps avec beaucoup de succès. Exemple d'image SHO réalisée par lui-même avec une ASI2600MC (quand même 40 heures de pose !!)1 point

-

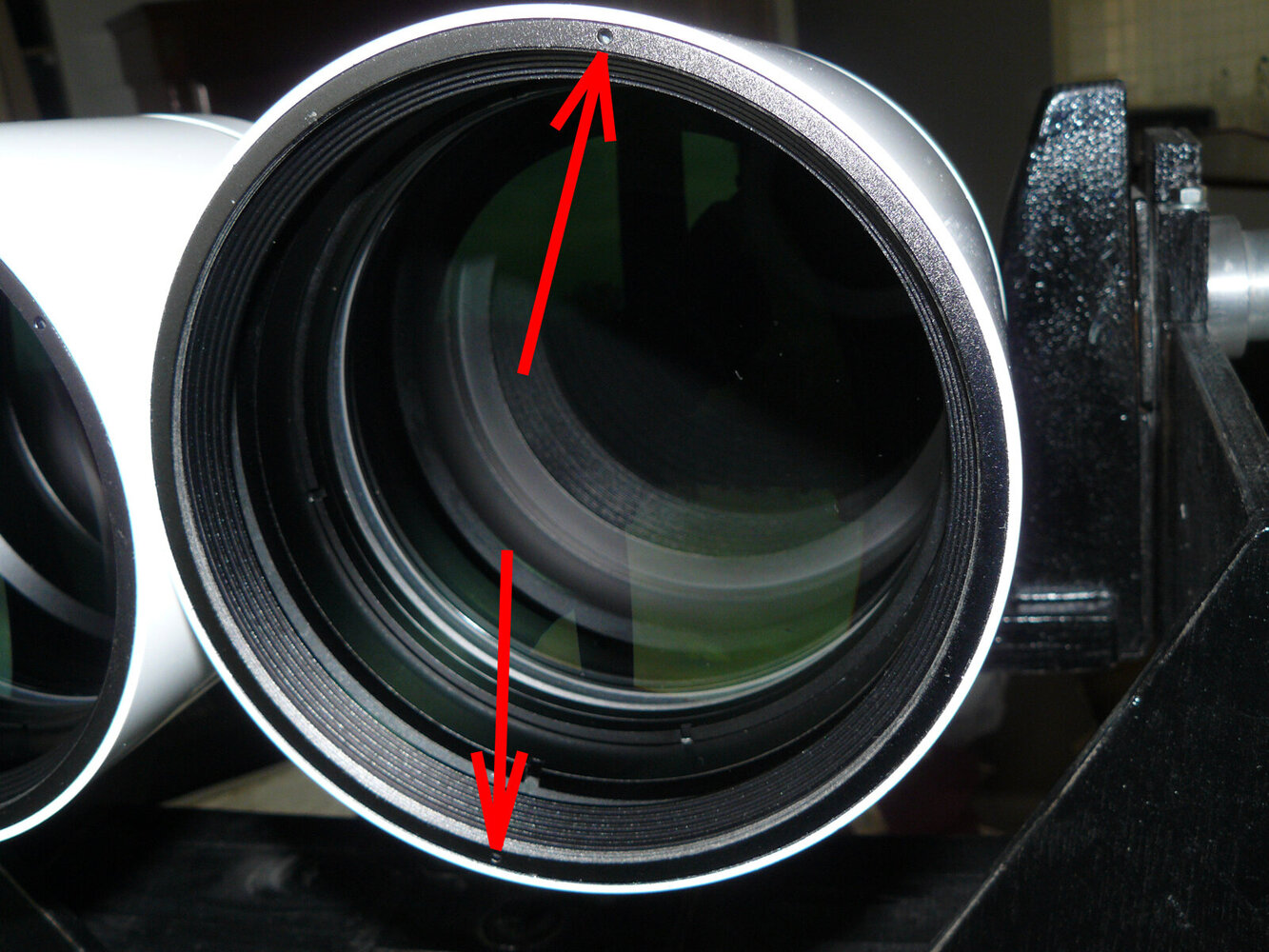

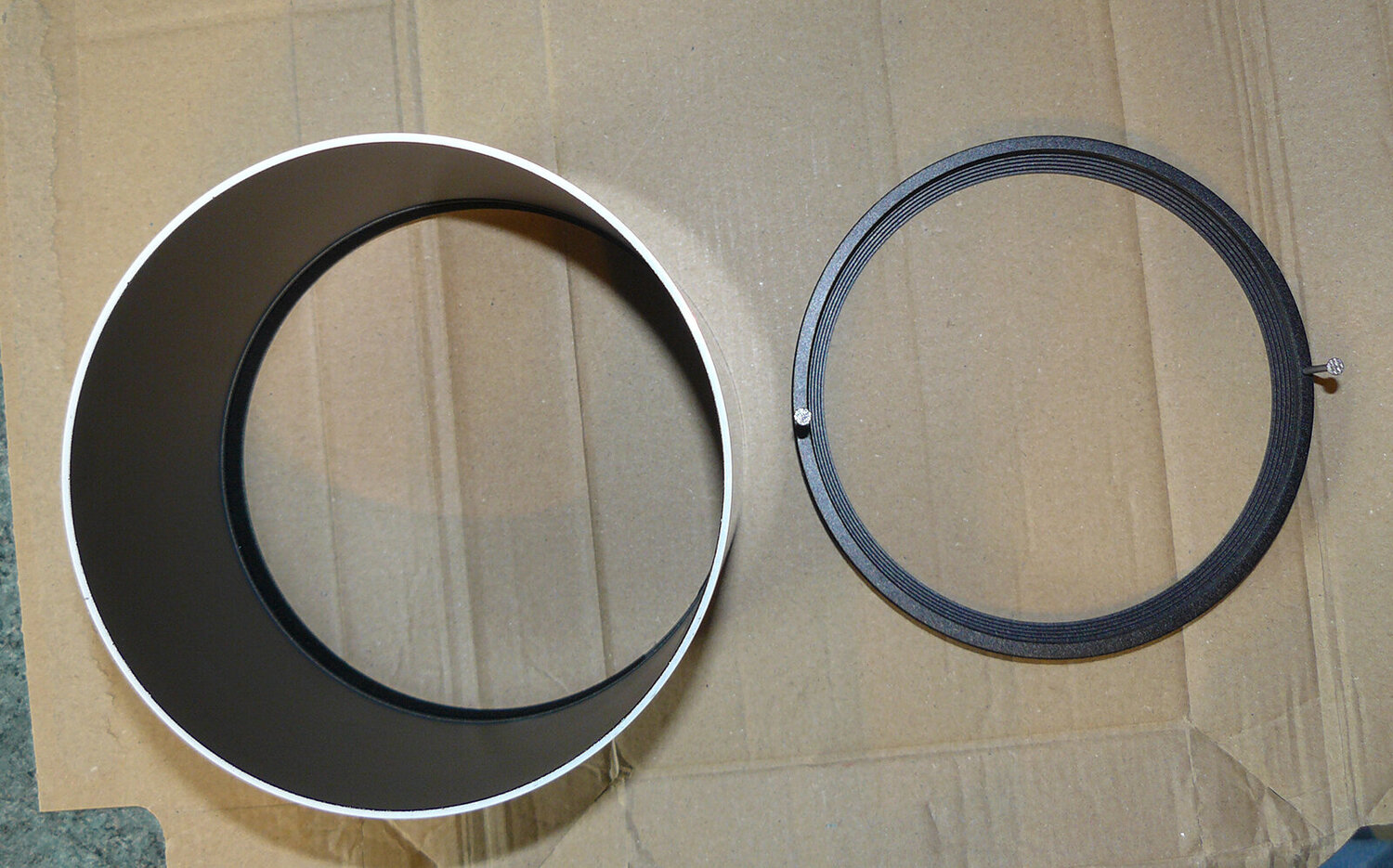

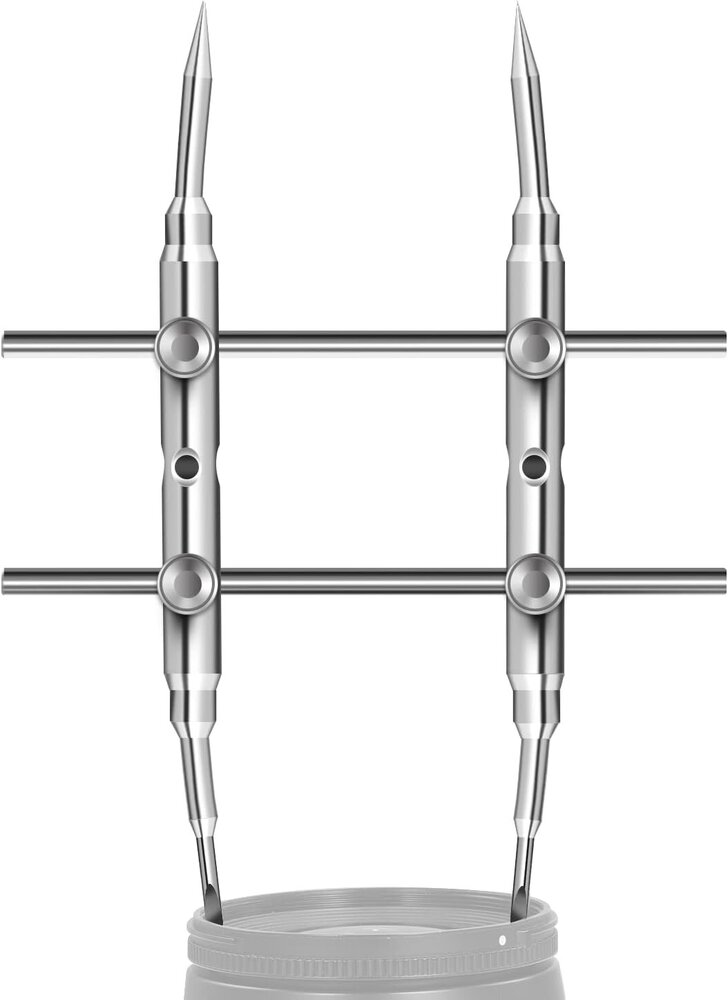

Salut les observateurs à 2 yeux, Bon il faut le reconnaitre la "diamétrite aigüe" ne s'applique pas d'aux gros dobsons... Après l'expérience avec les Kepler BT100, il faut dire que la tentation était grande de passer encore au-dessus... Et je me suis laissé tenter par une offre très difficile à ignorer, fin 2023 chez Bresser, une magnifique paire de jumelles de 120 mm BT120 "refurbished" (reconditionnée), à 60% du prix neuf le plus bas. C'est une version de base, achromatique (pompeusement qualifiée de "semi-APO") et coudées à 45°. Dommage, malgré une cuvée exceptionnelle de 5 pages de divers matériels reconditionné Bresser/Explore Scientific qui fondait à vue d'oeil, pas de version coudée à 90°. Tant pis, je ferais avec. J'ai un peu attendu avant de faire des tests, la météo n'ayant pas aidé et je voulais aussi les collimater correctement pour les pousser un peu en grossissement. Bien sûr sur des 120 mm achro à F/D 5.5 le chromatisme va monter assez vite donc inutile de chercher à grossir trop. Donc mon côté je me suis fixé comme limite des oculaires de 5 mm (132x) munis d'un filtre "semi-Apo" pour le Lunaire, ça me suffira. Pour la monture, j'ai juste réutilisé celle que j'avais déjà fabriqué pour les Keple de 100 mm. COLLIMATION : Comme pour les BT 100 Kepler, les BT120 Explore Scientific ont des objectifs montés sur des excentriques comme moyen de collimation. Par contre la différence est qu'il faut démonter 2 bagues sur les BT120 au lieu d'un seule sur les BT100 pour accéder au réglage. Il faut d'abord retirer les 2 bagues devant l'objectif servant d'arrêt pour les caches anti-buée. Sur cette bague il y a 2 petits trous et, en théorie, il faut un outil spécial pour la desserrer. Ne l'ayant pas sous la main, j'ai donc improvisé : il suffit de récupérer 2 clous de 2 mm de diamètre (de mémoire) avec les pointes recoupés proprement. Ils rentrent de justesse, c'est parfait, bien les pousser au fond. Avec un plat en acier ou en alu dépassant de chaque côté, il suffit de l'utiliser comme levier pour dévisser la bague. Pour la suite, pas le choix, il faut un outil spécial. Ayant gardé l'outil générique de provenance Amazon déja utilisé pour les 100 mm, je l'ai réutilisé : https://www.amazon.fr/dp/B00J5F73GA/ref=pe_27091421_487030221_TE_SCE_dp_3 Par contre il est trop court d'origine pour des objectifs de 120 mm. J'avais sous la main une tige stub de 5 mm de diamètre et il me suffisait juste de couper 2 morceaux plus long (de 120 on passe à 150mm de long). La rigidité est encore suffisante mais "il faut tout". Prendre soin soin de n'utiliser que les vis à tête hexagonale pour bien serrer les mâchoires avec une clé et éviter tout risque de "riper". De plus bien ajuster avec soin l'écartement des mâchoires pour un minimum de jeu, les bagues étant souvent bloquées, il faut tenir très fermement les jumelles et l'outil. Pousser sur l'outil tout en dévissant la bague de maintien pour éviter tout risque de dérappage. C'est assez "viril", plus que pour les Kepler 100, car on manque de bras de levier. J'y suis arrivé sans casse mais maxi-stress pendant l'opération ! Reste à dévisser la bague, retirer ensuite la rondelle de calage et on arrive enfin à l'excentrique (à ne pas confondre avec avec la bague maintenant les lentilles qui elle est de plus petit diamètre !) : On peut désormais passer à l'étape collimation à l'aide de l'outil utilisé précédemment. Sur mon exemplaire l'un des excentriques était difficile à tourner donc là encore rester bien concentré pour éviter la cata ! Je me suis inspiré de ces documents et fait la collimation de jour avec des oculaires de 5 mm en visant de grandes antennes distantes de 15 km environ. https://nimax-img.de/Produktdownloads/53076_Collimation_instructions_APMAPOBino_Version_1_3.pdf http://r2.astro-foren.com/index.php/de/10-beitraege/02-ed-optiken-halb-apos-und-frauenhofer-systeme/677-b045-02-how-to-collimate-a-apm-100-bino http://r2.astro-foren.com/index.php/de/10-beitraege/02-ed-optiken-halb-apos-und-frauenhofer-systeme/522-b045-01-apm-fernglas-100mm-ed-apo-doppelbilder-zentrierung Google Trad est votre ami.. En notant la position de départ des objectif de chaque côté et en les tournant comme indiqué dans le second lien, on finit à force par "sentir" l'effet des réglages. C'est déroutant au début mais on s'y habitue. J'ai fait les réglages en déplaçant le regard à l'horizontale d'un oculaire à l'autre. Avec un peu d'entrainement on détermine vite ce qui ne va pas entre les deux images. Ensuite remonter les bagues en serrant "suffisamment" mais pas non plus comme un bourrin. Sur ces Explore Scientific 120, j'ai au final bien amélioré la collimation (suffisante à 33x, mais pas à 132x). Maintenant ça fusionne correctement avec les oculaires de 5 mm. inutile d'aller plus loin, le grossissement maxi de 132x est bien suffisant pour des modèle achromatiques ! OBSERVATION : Jeudi puis vendredi, malgré le froid (petite bise bien fraïche) et un ciel un peu laiteux (présence du halo de Bourges/ Saint Florent et quelques éclairages proches). Allez hop, sortie des jumelles et en avant la ballade céleste ! Observations faites avec les BT 120, les 2 oculaires fournis de base, des Explore Scientific 20 mm 62° (33x), sans filtre. Fond de ciel un peu laiteux, dû à la pollution lumineuse. * Les Pléiades M45 : magnifique spectacle ! Tout le monde rentre dans le champ, * Le Double amas de Persée : très impressionnant, ça fourmille d'étoiles, on s'y perd littéralement ! * M42 Nébuleuse d'Orion : la claque une fois les yeux bien habitués au noir ! Le grand oiseau se déploie sur à peu près 1/4 du champ. Un spectacle fascinant, on distingue les différences d'homogénéité lumineuse de la structure de la nébuleuse, impossible de décrocher. Les 4 étoiles du trapèze sont bien séparées même si ça tubule un peu. * M31 / M32 / M110 : la fameuse M31, la galaxie si frustrante habituellement... C'est la plus belle vision que j'en ai eu jusque là ! Attention, elle reste toujours frustrante, pas de détails évidents, un noyau bien brillant mais elle se déploie sur tout le champ. M32 saute aussi aux yeux alors que M110 est visibla mais plus discrète. * M81/M82 : les deux galaxies entrent facilement dans le même champ. Certes plus petites que M31 mais franchement plus intéressantes je trouve. Là aussi le spectacle est fascinant, difficile de décrocher. J'ai ensuite testé 2 oculaires APM 10 mm 60° UFF, sans filtre sur M42 et M81/M82: le ciel est bien plus noir, le contraste est un peu meilleur mais on perd bien sûr en luminosité de surface. Au vu de la qualité de mon ciel (côté pollution lumineuse) et si je met de côté la grande M31, je pense que le compromis idéal en CP serait des oculaires de 15 / 16 mm et de 60 / 70° de champ. Que ce soit avec les 20 mm ou les 10 mm, sans filtre, franchement, le chromatisme ne se voit pas sur ces cibles peu lumineuses. Après, avec les 10 mm et sur des étoiles très brillantes et surtout sur des planètes brillantes comme Jupiter, là évidemment il apparait clairement sous la forme d'un halo magenta / bleu / rouge. Justement je suis allé faire un tour du côté de la famille Jupitérienne avec les oculaires de 10 mm (66x). En effet, le halo est bien visible. J'ai utilisé 2 filtres jaune clair, ça aide beaucoup, une grosse partie du halo disparait, l'image de Jupiter est plus contrastée, les principales formations sont visibles. Je n'ai pas testé cette fois les filtres "semi-APO", on verra une autre fois. Je voulais aussi faire une comparaison entre les oculaires ES 20 mm 62° livrés de base avec les BT120 et les oculaires APM 19 mm 65° UFF livrés de base avec les BT100 Kepler. Le champ est légèrement plus grand pour les APM, le piqué est je trouve légèrement meilleur au centre des ES 20 mm mais par contre les bords de champ sont sensiblement mieux corrigés sur les APM 19 mm. Donc, après réflexion, les APM 19 mm seront dès aujourd'hui attribuées aux 120 mm Explore Scientific. Et je pense aussi équiper les oculaires de 10 mm avec des filtres "semi-APO" pour l'observation lunaire. Du côté du poids et encombrement, Évidemment les 120 mm sont plus lourdes et encombrante que des 100 mm mais cela reste "raisonnable" pour qui veut pouvoir aller observer à la campagne ou à la montage. AJOUT DU 15:01:2024 : Test ce soir sur la Lune (croissant du 4e ou 5e jour), toujours avec les Explore Scientific BT120 . * Oculaires APM 10 mm 60° UFF (66x) + filtre semi-APO Baader : quel spectacle ! On en "prend plein les mirettes". Le croissant bien brillant (presque trop) et aussi la lumière cendrée en entier dans le champ. Franchement difficile de décrocher du spectacle... Dans la lumière cendrée on peut même voire les grandes configurations sous une forme "fantomatique" et c'est très sympa ! On a aussi la sensation d'une sphère (même si c'est juste une sensation vu la distance de Sélène). Ca turbule un peu mais ça croustille de cratères. Globalement la couleur est naturelle, pas de dominante vraiment évidente et il reste un peu de chromatisme (liseré vert sur le limbe). * Oculaires Célestron X-Cel-LX 10 mm 60° UFF (132x) + filtre semi-APO Baader : là la Lune ne tient plus entière dans le champ, donc on doit se balader. Bien sûr l'image est moins lumineuse et c'est à mon avis ce qui fait que la dominante due au filtre (légèrement jaune-vert) est plus évidente. On perd aussi en contraste et le chromatisme est plus présent. L'image reste encore belle mais pour moi c'est la limite de grossissement "raisonnable" pour la version achromatique. AJOUT DU 19/01/2024 : Test des oculaires Explore Scientific 8.8 mm 82° J'ai refait un essai ce soir. J'avais oublié (comment est-ce possible ?) que j'avais 2 oculaires Explore Scientific 8.8 mm 82° sous la main. La Lune a désormais dépassé le premier quartier... Avec les Jumelles BT120 ça donne un grossissement de 75x exactement, donc un peu plus qu'avec les APM 10 mm. En plus le champ est très généreux et la Lune passe largement, ce qui permet de facilement la suivre. Avec les filtres Semi-Apo Baader vissés aux oculaires, une fois la mise au point faite, déjà on se prend une bonne claque ! L'énorme boule cratérisée brillante flotte devant mes yeux, légère turbulence... Comme il fait totalement nuit l'image est particulièrement lumineuse et contrastée. Le chromatisme est plus sensible que ma précédente session du 15/01 avec les 10mm. Il faut dire que ma précédente observation était faite en fin de journée alors qu'il ne faisait pas totalement nuit. Et ça joue beaucoup sur la perception du contraste et du chromatisme ! J'ai eu la sensation de retrouver un chromatisme assez équivalent à celui de la lunette achro Bresser AR 127 L / 1200 à grossissement équivalent. Donc F/D 5.5 + filtre versus F/D 9.4 sans filtre. Cela dit, franchement, on oublie vite ce point de détail et on profite de parcourir l'image croustillante de fin détails. Difficile de s'arracher du spectacle mais il le faut bien pour rédiger ce mini-CROA... CONCLUSION (modifiée le 19/01/2024) : Je voulais aussi faire une comparaison entre les oculaires ES 20 mm 62° livrés de base avec les BT120 et les oculaires APM 19 mm 65° UFF livrés de base avec les BT100 Kepler. Le champ est légèrement plus grand pour les APM, le piqué est je trouve légèrement meilleur au centre des ES 20 mm mais par contre les bords de champ sont sensiblement mieux corrigés sur les APM 19 mm. Donc, après réflexion, les APM 19 mm seront dès aujourd'hui attribuées aux 120 mm Explore Scientific. Et je pense équiper les oculaires les ES 8.8 mm 82° avec les filtres "semi-APO" pour l'observation lunaire. Ces oculaires sont vraiment parfaitement adaptés, grossissement de 75x, le chromatisme reste encore raisonnable et le champ permet de suivre confortablement le globe lunaire. Du côté du poids et encombrement, Évidemment les 120 mm sont plus lourdes et encombrante que des 100 mm mais cela reste "raisonnable" pour qui veut pouvoir aller observer à la campagne ou à la montage. Albéric1 point

-

Bonjour à tous Cela fait bien longtemps que je n'avais pas posté une image. Voici la rosette prise avec un nouveau setup en ville de ma terrasse avec une Askar FRA400 et une asi183MM, asi air plus (j'adore), guidage DO asi 120 raf ZWO, EAF, le tout sur HEQ5. 20 heures en HA (10Nm) et 2H30 en O3 pose de 300s à -10 degrés. FWHM entre 3 et 4,30.... Ciel pollué (Jaune à minima...il y a des lampadaires un peu partout à led), cible pas très haute car je n'ai pas tout le ciel à disposition. Bon ciel à tous PS : j'en profite pour vanter les mérites du setup ASKAR 400/asi 183MM avec asi air c'est vraiment un setup qui fonctionne très bien. (et de remercier Colmic pour le temps passé sur le topic ASIAIR) La nébuleuse de la Rosette, aussi connue comme Caldwell 49, est une vaste région HII située à quelque 4700 années-lumière du système solaire en direction de la constellation de la Licorne. NGC 2237 a été découvert par l'astronome américain Lewis Swift en 1865. La taille angulaire de la Rosette est de 130’ × 110’ et, à la distance estimée de cette nébuleuse en émission, elle s’étend sur 130 années-lumière dans sa plus grande dimension. Ces chiffres s'appliquent à l'ensemble de la nébuleuse et non à NGC 2237 qui n'en est qu'une partie. Selon le site SEDS, la taille de NGC 2237 est de 80' × 50'. On estime la masse de la nébuleuse de la Rosette à environ 10 000 fois la masse du Soleil. source WIKI Fichier JPEG compressé.1 point

-

1 point

-

Bonjour à tous, A titre pédagogique, je viens de réaliser une séquence pour planétarium concernant les Starlink. J'ai utilisé les éléments orbitaux de lundi dernier (vu le nombre, ça évolue en permanence) https://celestrak.org/NORAD/elements/ Pour bien les mettre en évidence, je les ai rendu plus lumineux qu'ils ne le sont. On les voit bien disparaître dans l'ombre de la Terre. Le seul truc que je n'ai pas pu respecter, c'est leurs altitudes. Je les ai positionné tous sur la même couche (500 km environ), car sinon il me fallait leur attribuer manuellement leurs altitudes un par un et il y en a 5293 ! L'affichage des orbites est vraiment impressionnant. Vers la fin, on voit passer plusieurs "trains", sans doute les derniers lancements... Il s'agit d'une capture d'écran, c'est beaucoup plus joli en vrai sous dôme. A visionner si possible sur un grand écran :1 point

-

1 point

-

Tiens, @Chuck Borris est de retour ? Ça se passe comment le repeuplement de la planète ?1 point

-

De plus le mot pyrex est souvent galvaudé Enfin pour être clair, il est totalement impossible qu'un 250 donne autant qu'un 400 déjà en résolution et la surface se mesure en puissance de deux Il serait bien de revenir a du réel sinon acheter un miroir de 50 en pyrex au lieu d'un 200 c'est beaucoup moins encombrant 😊 Je sais que cela devient habituel d'affirmer des choses compléments fausses mais pas dans forum astro, ça ne passera pas Un peu de lecture permet d'éviter de sortir des affirmations gratuites et il n'est pas grave de se tromper1 point

-

Tiens, moi j'aurais juré que c'était le revêtement en aluminium qui réfléchissait°, et pas le verre. Mais bon, comme c'est écrit EN MAJUSCULES je dois me tromper. -- °Au fait le revêtement GSO Al/MgF2 a une réflectivité très légèrement supérieure au Synta Al/SiO2, mais on coupe les cheveux en quatre: ce sont tous deux des revêtements "standards" avec une réflécitivté aux alentours de 90% quand c'est neuf qui se dégradent assez vite vers les 86%.1 point

-

Sans doute. En revanche, tu m'excuseras mais "ta combien", c'est "tu as combien"... Sur ce, bonnes observations à tous, pour une fois que le ciel est découvert malgré la Lune.1 point

-

Ben d'après le dvp du site, et de ce que j'en comprends, les internautes n'interagissent pas avec Pix, Pix tourne sur une autre machine et le traitement est automatique. Imagine je me fais le script parfait avec Pix, (je sais cela n'existe pas) et je lui charge une photo et il la développe tout seul, et comme je suis un mec très sympa (ça c'est sur :)), je te la donne. Ben c'est pas le problème de Pix, et même si tu es un mec très très sympa et que tu m'envoies des sous, (tu vois ce que je veux dire : 😁) cela ne regarde toujours pas Pix. Après c'est mon avis et je ne suis pas juriste. Et moi ce qui me gène ce n'est pas que Pix verrouille ses scripts mais plutot qu'ils abusent de leurs droits.1 point

-

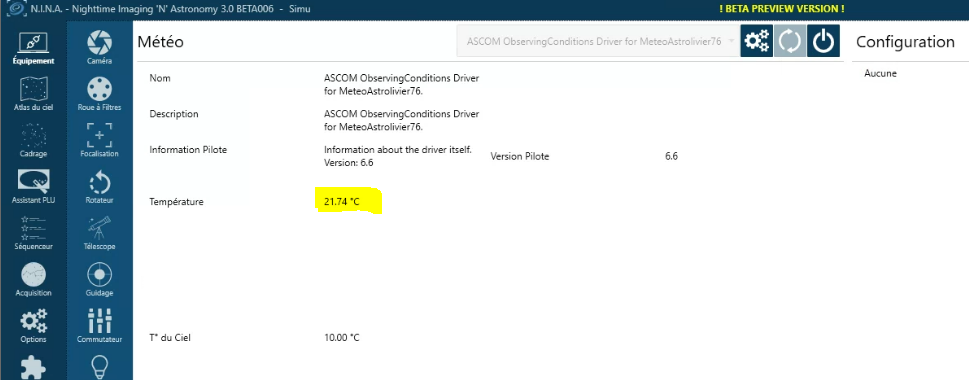

Bon, une reflexion durant la nuit!! Je me suis demandé si la conversion en double ne fonctionnait pas à cause de la décimale e tsurtout s'il n'y avait pas un conflit entre le point et la virugule. J'ai donc ajouté une conversion au code et maintenant c'est bon, j'ai bien la valeur dans NINA Je poursuis donc l'aventure maintenant que je sais comment faire apparaitre les valeurs dans NINA. Je vais tenter de repasser à mon code initial avec une conversion de toutes les variables Je vous tiens au courant. Olivier1 point

-

La monture SLT marche à pile (8 LR6). Et elle est aussi compatible avec un module wifi qui lui permet d’être piloté via un smartphone aves une application de planetarium (celestron sky portal, ou sky safari). Par contre elle n’est pas débrayable je crois, donc pas possible de bouger le scope à la main. Au dela du goto, une monture motorisée permet le suivi des cibles. Sur du planétaire c’est bien. Si tu préfères du matos manuel, as tu considéré un dobson de table télescopique comme l’heritage 150 de skywhatcher ? C’est beaucoup plus compact qu’un dobson plein de 200.1 point

-

J'étais passé à côté de ce beau canasson; bien joué Seb 👍1 point

-

1 point

-

J'ai bien reçu ton CV et ta lettre de motivation. Mon équipe d'assistants te répondra dans les plus brefs délais.1 point

-

Bonjour @tiff642003, Oui bien sûr, cela ne posera aucun problème, mais une question majeure demeure : "Ce sera pour faire quoi de plus?" @'Bruno a très bien décrit la situation. Si vous voulez poser votre tube sur une monture équatoriale, c'est en vue de faire de la photo, et là la monture en question va vous coûter un poumon, un rein, les deux jambes, le deux yeux (ah non le vendeur vous en laissera un pour signer le chèque), les deux bras (ah non là aussi un seul car le vendeur vous en laissera un ,toujours pour signer le chèque). On devine dans votre projet photo une transition lente et douce ce qui est prudence. Il existe alors une solution séduisante, c'est la table équatoriale. Dans ce choix vous conservez votre instrument Dobson sans aucune modification. Le jour où vous souhaitez aborder la photo, où bien évidemment un suivi motorisé se fait nécessité, vous construisez vous-même votre table équatoriale motorisée sur laquelle vous posez votre Dobson. Et vous voilà avec une monture équatoriale à faible coût qui vous permet de faire vos premières armes astrophoto en conservant votre instrument sans modification, en ne dépensant que peu dans la table équatoriale. Les résultats en ciel profond ne sont pas mauvais du tout, et voici pourquoi : 1) Lorsqu'on astrophotographie le ciel profond avec un instrument de petit diamètre il faut d'autant plus de temps de pose pour capturer un nombre suffisant de photons. Afin d'avoir un instrument, disons en langage courant lumineux, on privilégie un rapport F/D petit. Ce rapport petit engendre alors des contraintes plus fortes en précision de mise au point, de collimation qu'un instrument à F/D plus grand par essence "un peu" plus permissif. D'où un premier intérêt pour un débutant astrophoto. 2) Comme vos temps de pose vont être plus courts car le diamètre du tube collecte davantage de photons par seconde, la précision de suivi dans la durée est un tout petit peu moins critique, et la table équatoriale devient suffisante pour un résultat très honorable. Voici un exemple plutôt réussi et convainquant par @aeropic d'une table équatoriale DIY : Voici un exemple d'une très belle réussite d'astrophoto par @N.Houel avec un Dobson T 500, il est vrai, sur une table équatoriale : ou encore ceci par @Julooo : Je rejoins donc mes camarades dans les conseils, orientez vous vers un dobson, prenez le en main, prenez plaisir à observer et progressez par la suite dans l'équipement vers l'astrophoto. Soit vous continuez avec votre Dobson comme montré ci dessus sur table équatoriale, soit et c'est une solution très souvent choisie, vous continuez à observer visuellement avec votre Dobson pendant que votre deuxième setup, "taillé" sur mesure pour l'astropho poursuit son œuvre. Ney1 point

-

1 point

-

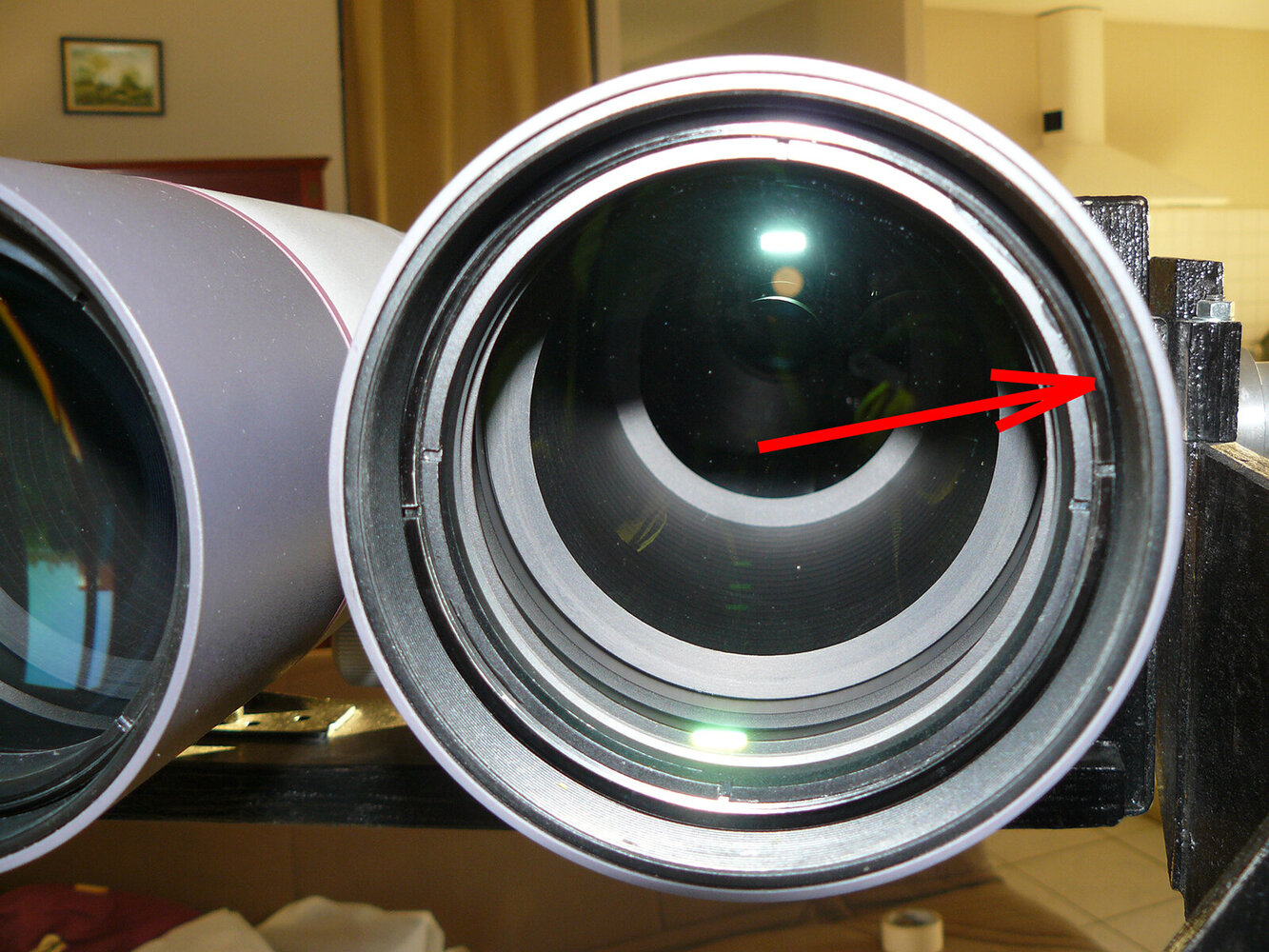

Bonjour à toutes et tous Voilà une nouvelle image réalisée avec Grand Mère hier soir, avant l'arrivée des nuages, puis du mistral, puis… En fait, j'ai un mal de chien à faire une bonne mise au point avec Grand Mère et c'est dû à la longueur du tube qui a du mal à être porté sur mon AZEQ6. Ce n'est pas le poids du tube qui est assez modéré, pas plus élevé que ma FS102 - 1 seul contrepoids de 5 kg sur la monture positionné au même niveau de la barre de contrepoids - mais la longueur de l'engin, le relatif poids de l'objectif et la légèreté des tubes allonge arrière qui font que la caméra et la molette de mise au point sont à plus d'1 mètre en arrière des colliers, donc loin loin loin… Bonjour le porte-à-faux!!! Bref, le moindre effleurement sur la molette et c'est la danse! Je comprends maintenant pourquoi les monture de l'époque étaient balaizes! Et là, je n'ai pas de solution immédiate car je n'ai pas du tout prévu de changer de monture, même pour faire plaisir aux aïeules!!! Ou alors, mettre du poids sur l'arrière pour diminuer le porte à faux (mon AZEQ6 porte allégrement un newton de 250 donc elle doit encaisser A suivre!1 point

-

C’est un chouette télescope avec plein de détails bien vus et bien réalisés!!1 point

-

Bonjour, Je n'avais jamais regardé dans un télescope avant la semaine dernière où j'ai pu regarder dans un 500mm pour une séance publique dans un observatoire, j'avais pu voir Orion, Jupiter, Uranus et un amas d'étoiles. Ce soir, j'ai fait ma première observation sur mon nouveau ES400 fraichement reçu mardi matin, monté mardi soir et collimaté hier mercredi soir. Le ciel est très nuageux mais tant pis, je sors quand même le télescope car je peux entrevoir la lune de temps en temps. J'utilise un ES 82 24mm et au début je ne vois rien, que le gris des nuages. J'essaie de me repérer avec la luminosité de la lune et puis je vois comme une tache. J'essaie la mise au point, et là, incroyable! Je suis en fait tombé sur Jupiter! Je peux très clairement voir les 4 lunes. J'ai un autre oculaire à l'intérieur mais c'est un 8.8mm, je n'ai pas encore reçu le 14mm. Je me dis que je vais essayer directement pour voir Jupiter mieux, mais le temps d'aller chercher l'oculaire, c'est trop tard, j'ai perdu Jupiter et j'ai du mal à me repérer. Je me dis que je vais continuer à chercher la lune et bingo, wow!!!! Incroyable! C'est SUPER NET! Je suis limite ébloui tellement la lune éclaire fort! C'est vraiment intense! Et elle prend tout l'oculaire. Là, je ne peux pas la rater avec le 8mm. Je le place difficilement et finalement j'arrive à voir bien grand. Je suis carrément sur la lune! Mais j'ai encore envie de voir plus près! Il me faudra penser à un autre oculaire qui me permettra un grossissement plus fort. Je reste 30 minutes à regarder! L'image dans le teléscope fonce un peu, je me retourne, la lune a littéralement disparu dans le ciel, cachée par les nuages et pourtant je la vois toujours dans le télescope! Comment c'est possible? Finalement, dans les nuages, je me dis que je pourrais peut-être retomber sur Jupiter qui est vraiment juste à côté. Je repasse sur le 24mm. Après encore 30 minutes de recherche, je retombe dessus mais je ne vois vraiment qu'un point. Le ciel est bien voilé. J'aperçois très légèrement les bandes par moment. J'ai le 8mm dans ma poche au cas où ça se dégage, mais non, trop tard. On ne voit vraiment plus rien. Je rentre tout, on n'annonce pas de nuages demain soir!0 point

-

Ben il en faut pour tous ceux qui on le temps et l’expérience et ou le budget vu le prix de la suite pix et les autres quelqu'un qui a un seestar est bien content de l’amélioration de sa photo pour les petits budgets je regarde et commente les post fb du seestar et c’est bluffant pour le budget apres suis pro Siril par principe donc que le développeur de astro cook développe un truc qui facilite ou même fais comprendre une bonne utilisation ca m’intéresse pour moi et pour les gens qui on de la difficulté avec les ordinateurs d'ailleurs j’ai aider une amie de a a z a sont niveau et cela astro cook pour elle serait une merveille ce truc Regarder comme elle est contente cette dame0 point

-

Enfin, si @Chuck Borris devient administrateur, j'en connais un qui va être jaloux et venir faire du grabuge ici, c'est @rambo-le-fou.0 point

-

0 point

-

0 point

-

Merci beaucoup @sebseacteam, @C14edgeHD, @Blacksky et @Celebrinnar ! Curieusement je n'ai pas trouvé d'image de référence par le HST, le JWST ou autre... seulement une vieille image de Kitt Peak. J'ai lancé un DBE avec 100 boîtes/ligne, 1h30 de calcul mais ça a fait le job 😄0 point

-

Vais affronter ça en rentrant, pour tout installer et lancer tout le bazar vers 19H... jusqu'au bout de la nuit0 point

-

Il était déjà passé dans les annonces, on en avait discuté plus haut ici dans cette rubrique, notamment sur les fluctuations du prix. Celui qui vend maintenant est celui qui a acheté dans les annonces auxquelles je fais allusion. Je connais ce gars pour lui avoir acheté une grosse monture il y a assez longtemps, c'est sans souci pour qui se laisserait tenter.0 point

-

Je pense que ce matin tout le collège est au courant ! La lentille, ok j'ai compris le concept, je vais tranquillement attendre ma prochaine paie et regarder pourquoi il y en a 50 000 différentes sur les sites ou m’arrêter seulement sur celle ci : Lentille de barlow 2x Sky-Watcher 31,75 mm0 point

-

0 point

-

Un CROA à " cache cache" entre les nuages qui révèle déjà de belles surprises et des observations prometteuses.... Bonne continuation !!0 point

-

0 point

-

A un certain moment, le mieux est de prendre 2 mallettes (vu qu'on a 2 mains...) et ca évite de pencher d'un côté !0 point

-

Salut, Je remonte le sujet, ayant converti un finder 8X50 GSO(TS optics,..) en guidescope avec Zwo 120mm mini, en utilisant ce fichier 3D: https://www.thingiverse.com/thing:5896375/files Cordialement0 point

-

Selon sa biographie officielle, le Président de Webastro a été bouleversé par un événement qui a marqué sa vie, et celle du monde de l’astronomie amateur à tout jamais. Je cite : à l'âge de 17 ans, ses parents lui refusèrent l'ambition de partir alphabétiser les loutres de mer californiennes en Australie sous des prétextes fallacieusement géographiques. Refusant d'admettre ce dur camouflet, le jeune homme en retira une hargne et une ambition démesurées. Source : https://www.webastro.net/webastro/apropos/ Autrement dit, il est un maître Jedi emprunt d’une grosse dose de côté obscur qui pourrait le pousser à des extrêmes si d’aventure un prétendant venait à croiser sa route. On dit que certains auraient osé (les cons…), ils ne sont jamais revenus, on a même oublié qu’ils eussent existé (même pas retrouvés dans les soldes d’OU, c’est pour dire). A ta place, je me méfierai. Tu es prévenu !0 point

-

Si c'est ça faut être un peu couillon pour pas se douter de ce qui allait arriver... Il ne faut pas perdre espoir, en face il y a @fredogoto (que je remercie par avance) qui travaille sur le sujet depuis Pix version "je l'ai acheté" : clic A part ça, mon enchainement Pix c'est comme toi0 point

-

Ca n'aura pas duré, site hors ligne pour des problèmes juridique, je ne serai pas étonné que les dev de Pix geulé, il va donc passer sous siril. Malheureusement le résultat ne sera pas aussi bon0 point

-

Pour changer un peu des tachouilles, du planétaire, le 15 janvier dernier ciel voilé et 3" de turbulence; Jupiter: stack de 3 douzaines de poses de 2ms. Au delà 100 poses et plus la résolution se dégrade. Celle-ci prise sur AS (obs ArnoC) à peu près même heure. Beaucoup à dire sur la véracité des images planétaires avec l'unistellar, mêmes sommaires. et puis uranus avec titania et oberon bien distincts, magn. 14, ariel et umbriel restent contenu dans le halo de la planète, posée 44s. Juste de l'amusement. Cependant intéressant pour le stack d'images de planètes en live et obtenir une image finale détaillée sur scope plus grand. A tester.0 point

-

0 point

-

tu respecte pas les nenettes ? si j'étais modérateur, je te vire directe.0 point

-

Subfoof 😂😂😂 Si j'étais une fille j'aurai sans doute choisi ce pseudo0 point

-

0 point

-

Serait il possible alors que s'il fait très froid dehors et que dans le cas ou tu ai peu de jeu entre tes filtres epais et ta roue a filtre, cette derniere se retracte un tout petit peu. Et que du coup cela soit juste assez pour que ca "frotte" en tout cas gène la rotation ? Et que du coup "au chaud" a l'intérieur chez toi cela ne se produise pas ?0 point

Ce classement est défini par rapport à Paris/GMT+01:00