Classement

Contenu populaire

Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 05/11/25 dans toutes les zones

-

Bonjour à tous, Je vous partage ici une image de cette belle galaxie, pour laquelle j’ai tenté de faire ressortir au maximum ses structures en Ha. Le challenge était de révéler au mieux ses « bras anormaux » ! Anormaux oui, on les nomme de cette manière, car, contrairement aux bras spiraux traditionnels composés d'étoiles, Ces bras sont constitués de gaz chaud ionisé, et ils ne suivent pas la structure spirale habituelle de la galaxie, Ils sont en effet inclinés par rapport au plan galactique. Cette spécificité est due au trou noir supermassif au centre de M106, qui formant un disque d’accrétion, émet des jets de particules avec une inclinaison d’environ 30° par rapport au plan galactique. L’interaction de ces jets avec le disque galactique créer des ondes de choc et donne naissance aux bras anormaux que nous pouvons observer sur cette image. Je vous propose également une petite animation, permettant de mieux distinguer les structures « classiques » de cette galaxie spirale, de ses bras anormaux qui viennent l’embraser. ANIM M106.mp4 Les acquisitions ont été effectuées en nomade, avec une AP155 sur une AP900 et une ASI2600 pour le capteur, filtres Astrodon LRVBHa L : 30H RVB : 1H par couche Ha : 35H Vos retours sont les bienvenus ! Malik8 points

-

Salut, je vous avais présentée M101 en LRVB dernièrement : Poussé par les copains je lui ajouté 70*300sec de H-alpha acquises la nuit dernière. Couche de mauvaise qualité (la 183mm souffre un peu en narrowband) mais bon utilisable quand même. Voici donc le mix LRVBH bricolé à la main car je n'ai pas trop l'habitude (pas utilisé de filtre H-alpha depuis plus de deux ans 😁). Bon ciel, Dan6 points

-

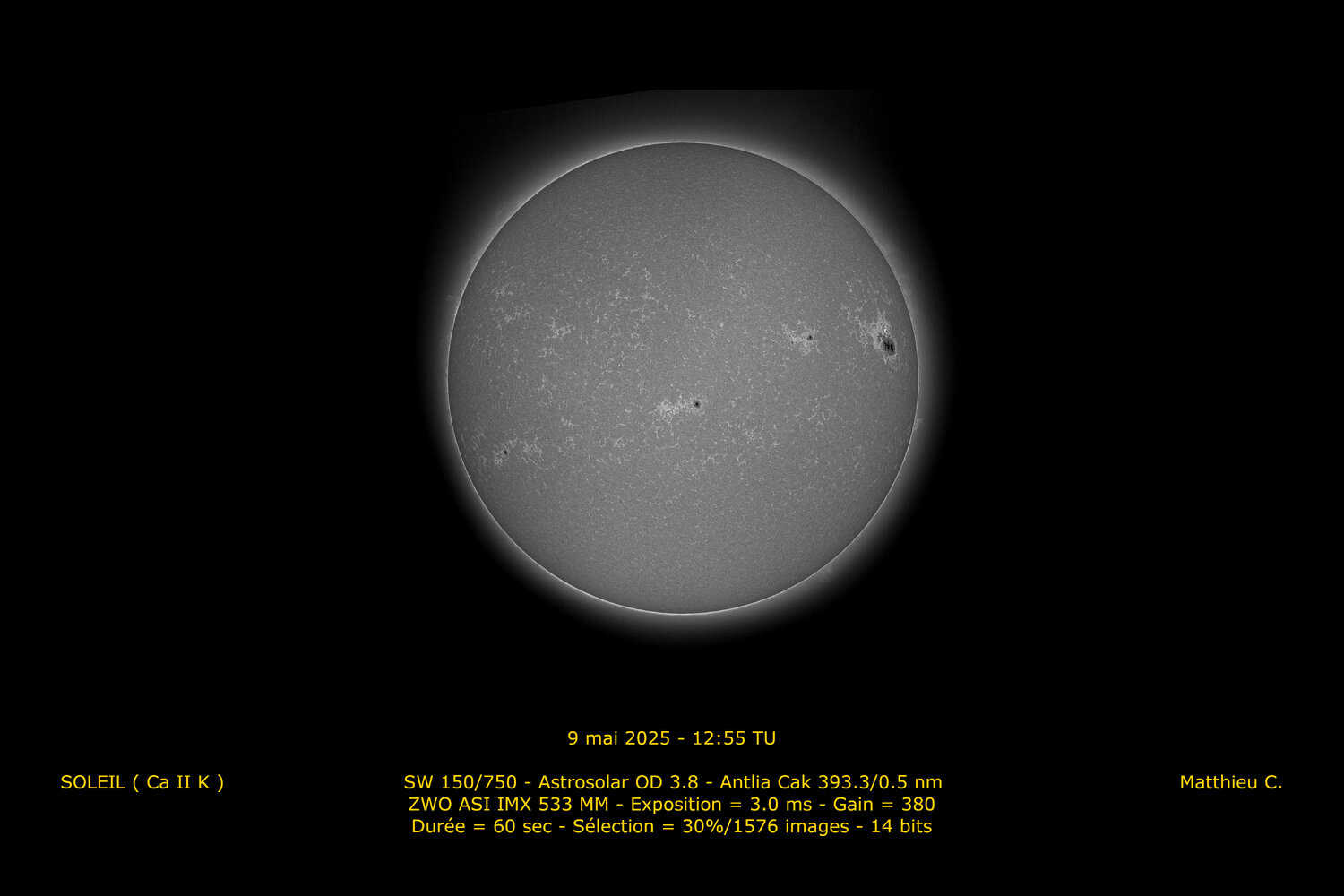

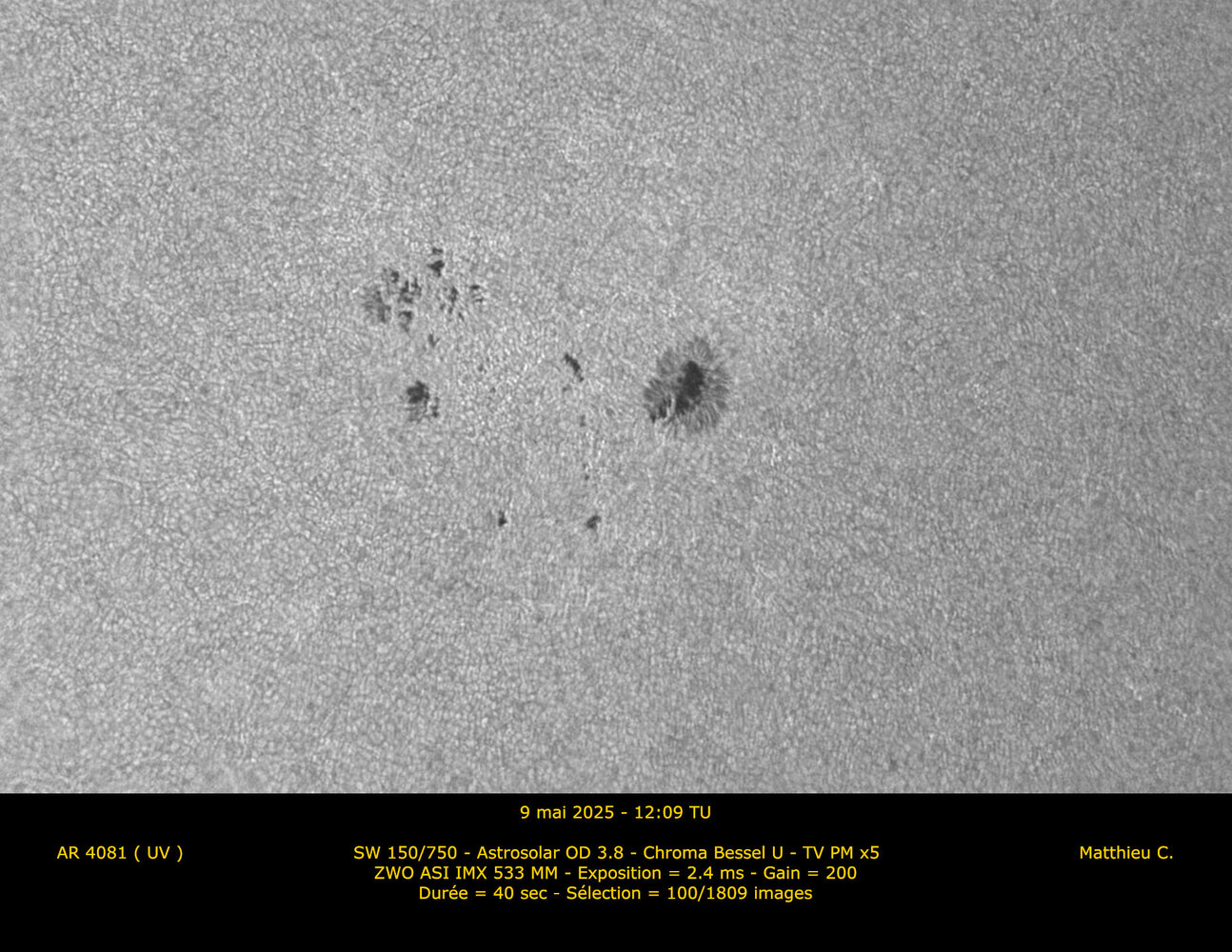

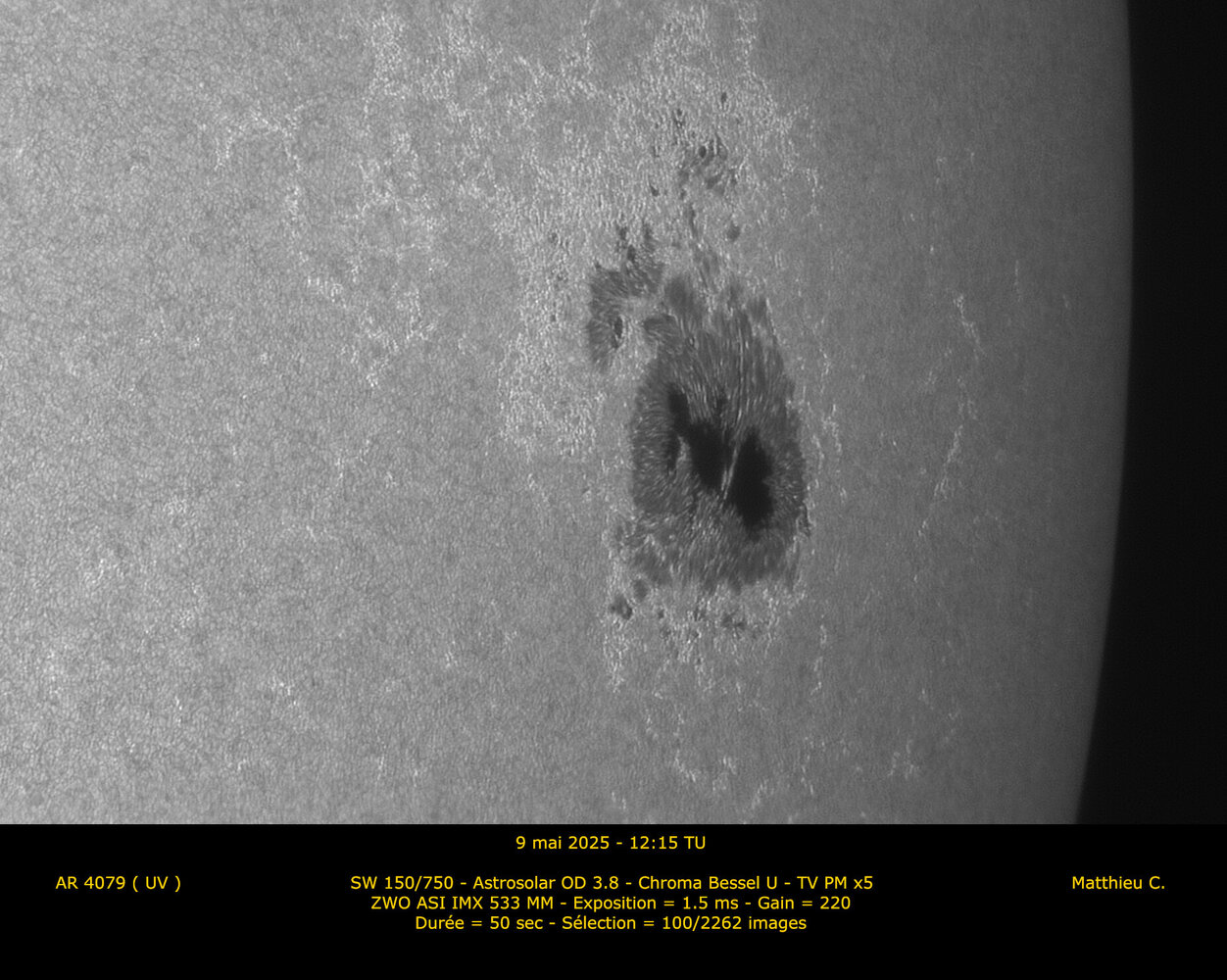

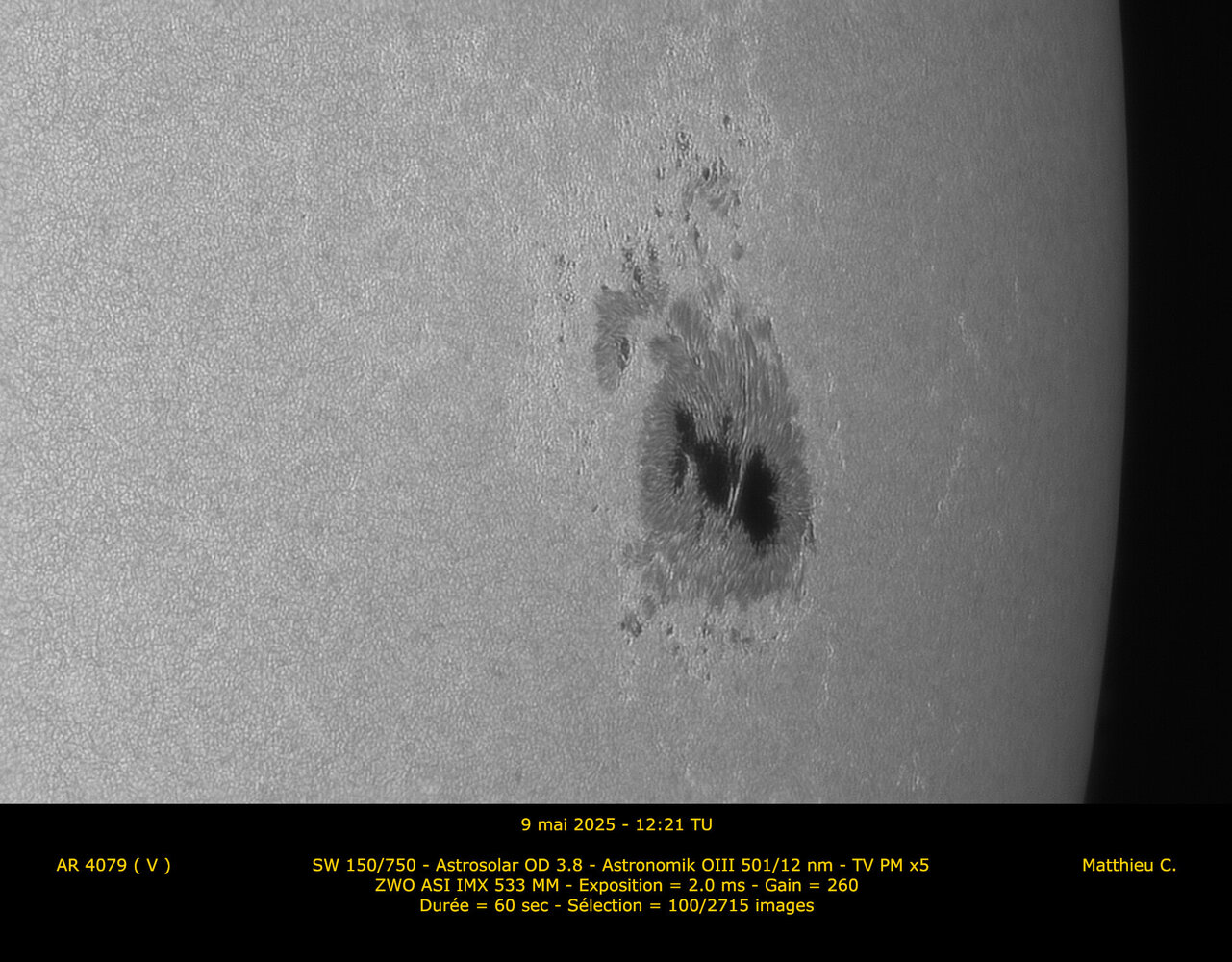

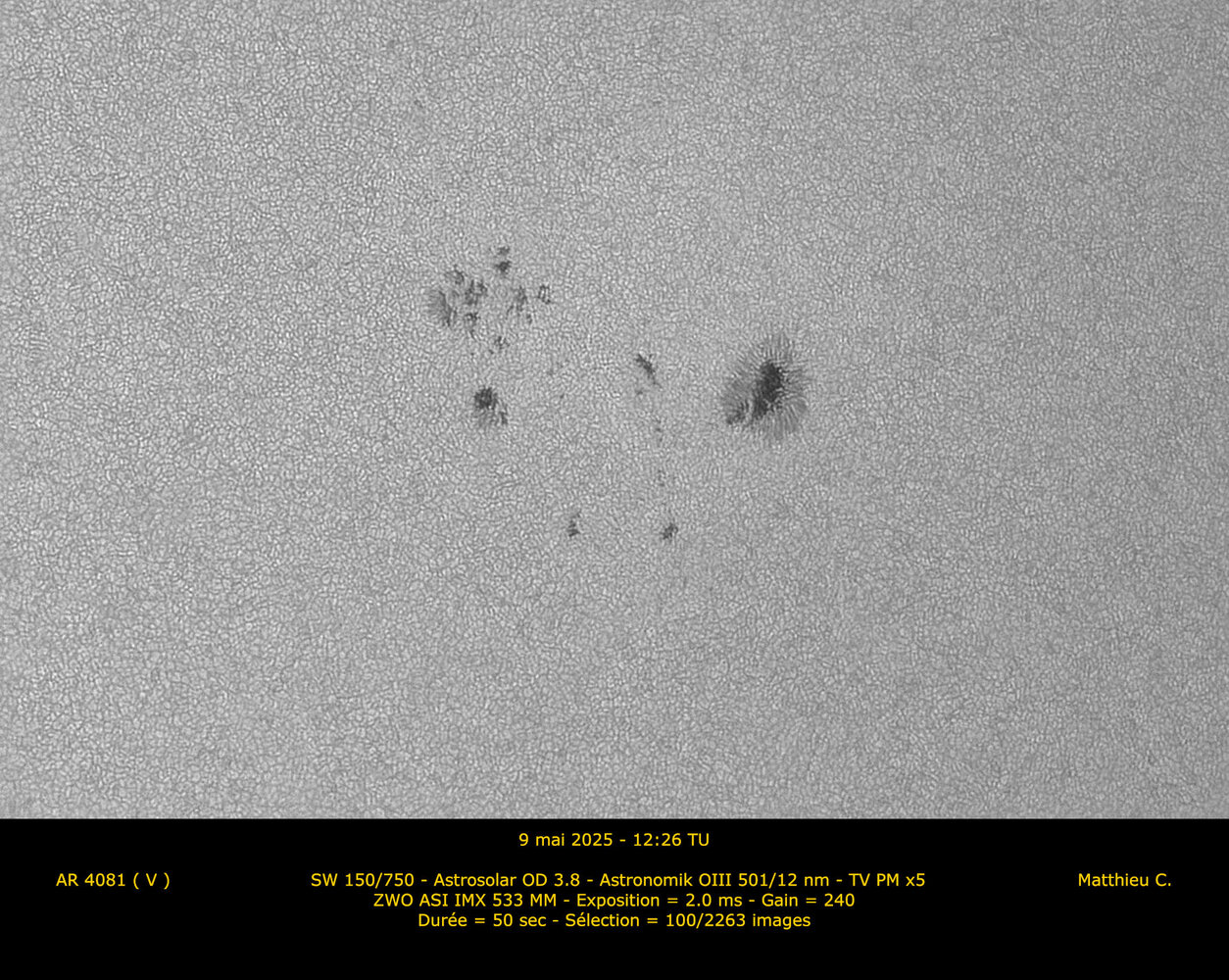

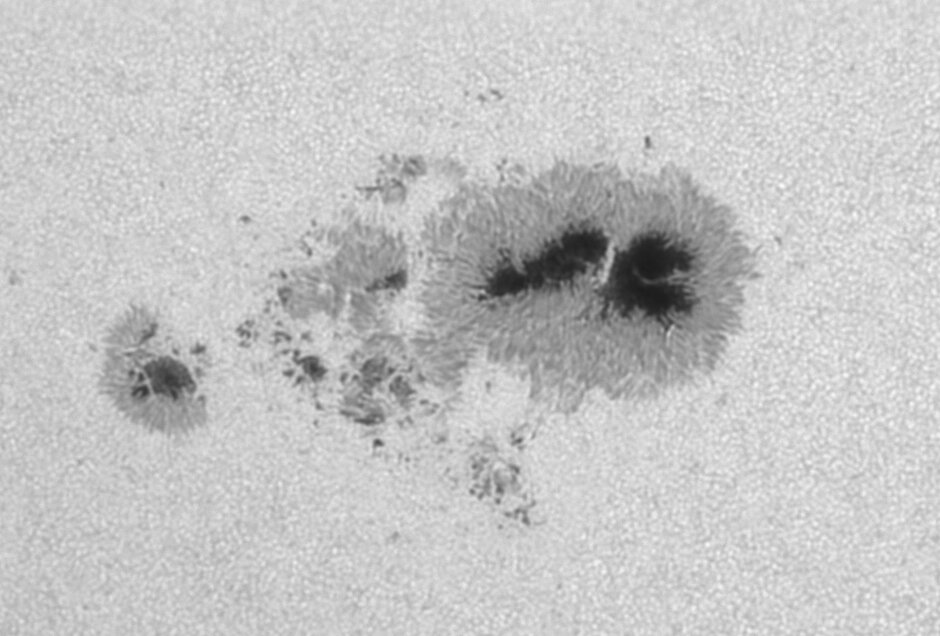

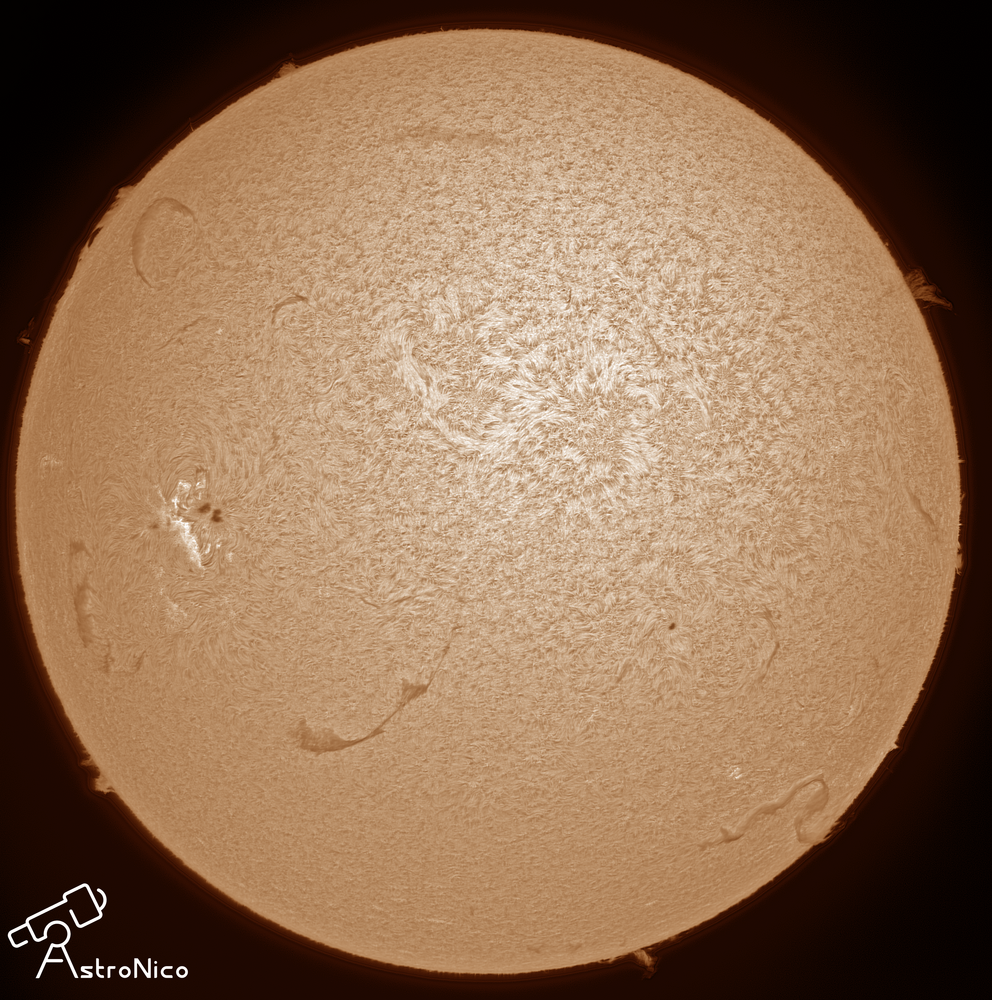

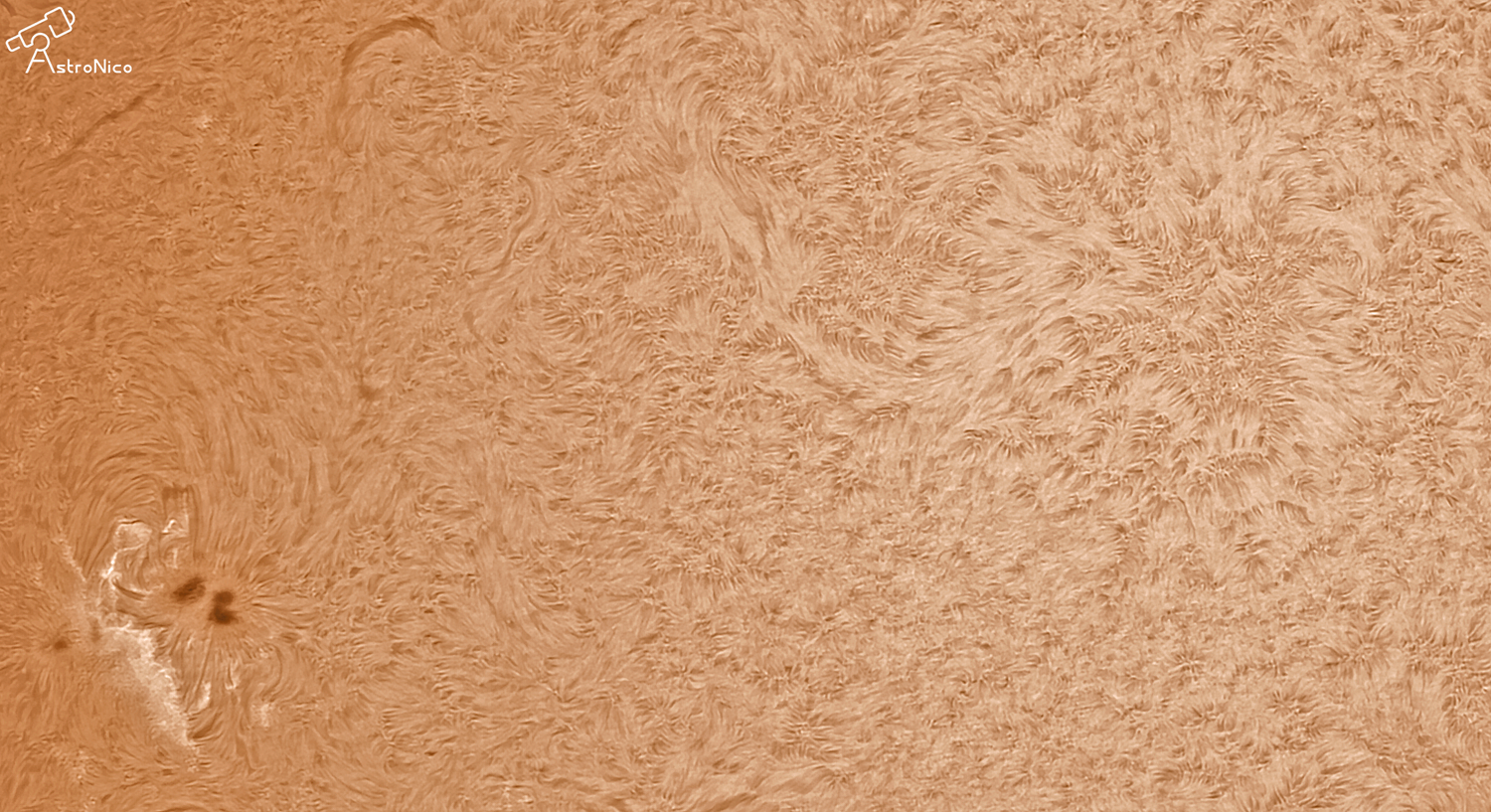

Quelques images de la tache AR4079, restée très calme au global. Une éruption de classe C1 ce 9 mai, visible en Cak. Avec l'anim' qui va bien... Avec un supplément HR qui passe encore un peu juste, surtout en UV... Bonne soirée et bon courage à chacun pour la semaine prochaine ( aussi bien pour le travail que pour le solaire... )5 points

-

Dans les rassemblements astro, les journées sont indolentes. Et c'est bien normal : le jour n’est pas l’objet, n’est pas le sujet, enfin on est pas là pour ça, quoi. On est bien là pour la nuit, les nuits, qu’on enchaîne dans une frénésie de ciel enfin noir et dégagé. Le matin on dort, aussi longtemps que possible du moins, avant d’être réveillé par la chaleur du jour qui, il faut le dire, est parfois accablante par ici. Les gens de ces contrées sudistes disent : “il pleut du feu”. Pas faux. Bref, en journée on somnole et on prépare la nuit. Certains courageux exhibent des instruments solaires. L’an dernier en particulier, j’avais pu admirer le soleil en bino dans une lunette de 180 mm. Quelle claque ! Cette année elle n’est pas là (c’est honteux), mais il y a force instruments équipés en H-alpha et il est toujours impressionnant d’observer les protubérances, filaments et autres facules qui animent notre étoile. Car oui, ça bouge ! Si on y repasse tous les jours (on y prend goût), on voit l’évolution de certaines formations : telle protubérance qui s’était transformée en arche s’écroule, une autre surgit… Ce côté vivant est fascinant surtout quand on est habitué à l’observation d’objets du ciel profond qui, à échelle humaine, sont immuables. Pour ceux qui ne sont pas trop fatigués, l’après-midi il y a aussi quelques conférences. J’assiste par exemple à celle de Laurent Bourrasseau, qui présente un très astucieux télescope de voyage tout en carbone : le “slim 400”. 12kg pour 400mm : un 400 dans l'encombrement d'un 300 pour un poids proche d'un 200. De la bien belle ouvrage et beaucoup d’inventivité, de créativité ! Accessoirement, il fait un peu plus frais à l’endroit où se tient la présentation, une ancienne bâtisse templière. Enfin bien entendu on peut toujours taper la discute’ avec le pèlerin de passage et tenter de mettre des visages sur les ombres de la nuit. Car sinon, l’astro est désastreuse pour la vie sociale, il faut bien le dire : la nuit, on a que des ombres et des murmures. Mais je suis un peu pessimiste peut-être, car une fois on m’offre une bière artisanale opportunément nommée “Lumière cendrée”, qui est fort bonne, on parle matériel et observations. Et durant certaine pose nocturne, tout de même, j’ai l’occasion de refaire le monde avec un gars qui feint d’être un anti-dobsonneux primaire (et proclamé -;) ) mais fort sympathique malgré ce terrible défaut (il se reconnaîtra, s’il passe par ici). Au fil des nuits, dans le Cygne qui trône au sommet de la nuit, j’aborderai l’Amérique du Nord (NGC 7000), le Pélican et toutes les nébulosités du coin, qu’il faudrait que je prenne la peine d’identifier formellement. Elles sont assez faciles avec le 30 mm 80° et le filtre OIII, mais j’ai vu mieux. Puis 61 Cygni, la belle classique double colorée : "61 Cygni, l'étoile volante de Piazzi, deux étoiles oranges, très esthétique à l’oculaire, “remarquable par son très rapide mouvement propre au sein de notre Galaxie." (Wikipedia). NGC 6826, la blinking, est une autre source d’émerveillement dans le ciel d’été. Elle est mieux sans OIII ni UHC (ce dernier par acquit de conscience). J’ai beau alterner visions centrale et périphérique, j’ai toujours du mal à la faire blinker correctement. Mais finalement, elle clignote comme un petit ver luisant (les vers luisants clignotent, maintenant ?). Ruprecht 173, un petit amas ouvert avec une supergéante jaune, X Cygni, qui est une céphéide. Difficile de le délimiter avec Ruprecht 175, juste à côté. NGC 6888, le Croissant, ne m’apparaît ici que par glimpses : à la longue et à force de temps “d’intégration” il acquiert quand même de la structure, voire des filaments ! Mais il est moins évident, moins facile qu'à Valdrôme. NGC 6874 ou Basel 6, un amas ouvert qui ne présente rien de remarquable (je passais par là, quoi…). Et bien sûr dans le cadre de mes animations spontanées aux ombres de passage, je montrerai de nombreuses fois, au fil des nuits, d’autres classiques : les dentelles sont à la fois fines et structurées (filtre OIII), on devine le triangle de Pickering et dans un moment de pur fantasme j’imagine la vision si l’ensemble pouvait tenir dans le même champ. Ah, il y faudrait un oculaire optiquement impossible ! Et puis bien entendu je passerai et repasserai par Albireo et les Messiers du coin. Revenu au calme, le Petit Renard me tendra les bras avec son cintre (si je puis dire), Collinder 399 ou amas de Brocchi, dont le crochet contient la jolie quadruple Struve 2521 (cf. Sue French, Celestial Sampler, p. 127). L’une d’elle est une belle orange, à chercher au nord du champ. Puis IC 4954, dit encore Ced 174, une nébuleuse par réflexion vaguement éclairée par NGC 6823, une zone de formation d’étoiles. C’est franchement discret, du moins à mes yeux et ces soirs-là. Et encore M 27 bien entendu, qui sera ici très belle à plusieurs reprises, en majesté jusqu'au 5 mm… Bêtement j’oublie d’aller chercher l’éclair bleu, ou NGC 6905, dans le Dauphin. Une ombre déboule en courant pour me montrer la jolie comète 13/P Olbers dans un 250. Elle est empêtrée dans les pattes de la Grande Ourse. On distingue une courte queue, la chevelure et un noyau de feu froid. C’est glacial, luisant, sensation de quelque chose qui s’enfuit dans les lointains. De loin en loin, je fais un tour du camp pour me dégourdir les jambes et voir ce que font les autres ombres. Une nuit en particulier, je me rends auprès d’un bon géant : un binoscope 360. Deux Newton de 360 mm accouplés, leurs faisceaux optiques reliés par un astucieux système binoculaire : on observe par l’avant. Oui, on a la tête dedans. Son inventeur est à proximité et me demande sur quelle cible pointer la bête. Sans penser à rien je lui réponds “M 13” et ce ne sera pas un mauvais choix : après un départ laborieux car je n’arrive pas à fusionner les images, l’écartement oculaire est réglé et, vlouf, M 13 emplit le champ. L’impression de rotondité est la plus frappante : la vision binoculaire restitue la 3e dimension, on visualise la sphère. Laquelle est très résolue (2 x 360 !), on pourrait compter les grains, pardon les étoiles agglutinées en grappe, c’est impressionnant. On discute cinq minutes du 2 x 600 en cours de réalisation (oui) et dont l’avancement est raconté sur tel forum d’astronomie. C’est étonnant, intéressant, spectaculaire. Ce qui l’est moins, ce sont les instruments automatisés et autonomes qui fleurissent ici et là. Ces robots qui font tout, tout seuls, diffusent autour d’eux un réseau auquel les touristes de passage peuvent se connecter avec la promesse de pouvoir admirer “en direct” la photo prise par ledit automate. Le résultat est un festival d’écrans de téléphones qui éclairent les alentours de leurs blanches lumières. Vertus éducatives, peut-être (quoi que : on apprend au public à découvrir le ciel sur écran…) mais nuisances lumineuses certaines. De retour dans mes pénates heureusement à l’écart de la pollution lumineuse, des ombres de passage, enfin des touristes, me demandent le Hibou. Je leur montre la Chouette, fine et détaillée ce soir-là. Puis M 103, un petit amas ouvert triangulaire, et encore NGC 663, autre amas ouvert plus intéressant visuellement : il y a une quarantaine d'étoiles au 30 mm et, en grossissant au 13, apparaît comme une couronne d'étoiles au centre. Plus tard et comme je suis dans Cassiopée, je vais voir la Rose de Caroline (NGC 7789) mais je ne perçois pas la nébulosité, je ne vois que l’amas ouvert. L’humidité doit être en train de tomber. Vite, je me rends sur M 52 et NGC 7635. Ils sont sont bien jolis, mais de Bulle, point : une vague nébulosité au filtre OIII. C’est la Bulle… sans bulle. Faute peut-être là-aussi à l’humidité qui, chaque nuit, s’abat sur les Cévennes vers les 2 - 3h du matin. Après la fin officielle des NCN le terrain se videra brutalement. Ne resteront que quelques tentes sur le vaste terrain. Nous verrons cependant, quelques jours plus tard, arriver quelques martiens. Qu’on se rassure, nulle histoire à la Orson Welles ici et encore moins de panique : il s’agit de membres d’un club d’astronomie de Mars, en Ardèche. L’un d’eux assemble non loin de mon site un 600 monobras : avec cette longue perche, on dirait un gaffophone. Au fil des nuits suivantes, nous échangerons quelques vues mémorables : le Sextette de Seyfert, dans le Serpent, splendide, qui comme l’indique son nom contient cinq galaxies en interaction. L’ensemble est assez compact dans le champ, les galaxies sont proches et semblent en effet liées, on le devine, on le voit ! Cette grappe de galaxies a de la profondeur, de la perspective, il y a un vertige dans l’image. C’est une belle observation et une belle vision. Nous irons aussi rendre visite à la nébuleuse Saturne (NGC 7009), dans le Verseau. Là il faut grossir : la nébuleuse est assez détaillée, mais ça vibre un peu, au bout de la perche-monobras. Il y aura encore M 2, l’amas globulaire, bien résolu, détaillé, fin. De mon côté je lui montrerai entre-autres la fenêtre de Baade, qu’il ne connaît pas. Il est étonné. Et pour sûr, le 600 apporte un peu de lumière à l’image… Mais au fil des nuits, un fin croissant de Lune se fait de plus en plus présent et signale, par son insistance lumineuse, la proche fin du séjour. Il va falloir partir. Partir et espérer revenir. Un matin tôt, je replie le camp, entasse tout comme je peux dans la voiture, salue les quelques survivants de la piste aux étoiles et repars. Le détour par le viaduc de Millau en vaudra la peine : quel ouvrage, tout à la fois imposant et élégant, c’est magnifique ! Au fil des kilomètres vers le nord-est, le ciel se couvrira d’un voile laiteux, prémices des cieux habituellement bien moins cléments de la région. Au final, j’ai trouvé dans ces Nuits du Causse Noir 2024 une bonne ambiance, un bon ciel et un bon camping. Un peu trop d’humidité, aussi, mais il paraît que cela dépend des années, et un peu trop de lumières blanches notamment à proximité des robots, mais rien n’est parfait en ce bas-monde. A bientôt, si l’Univers veut.2 points

-

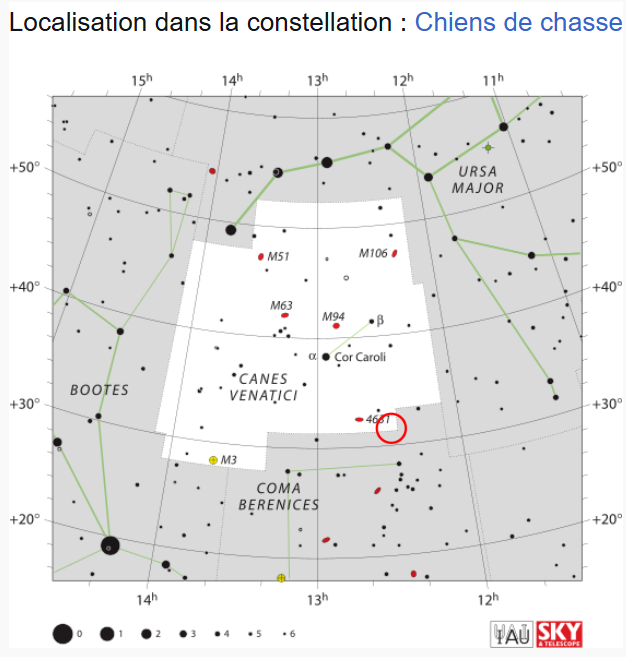

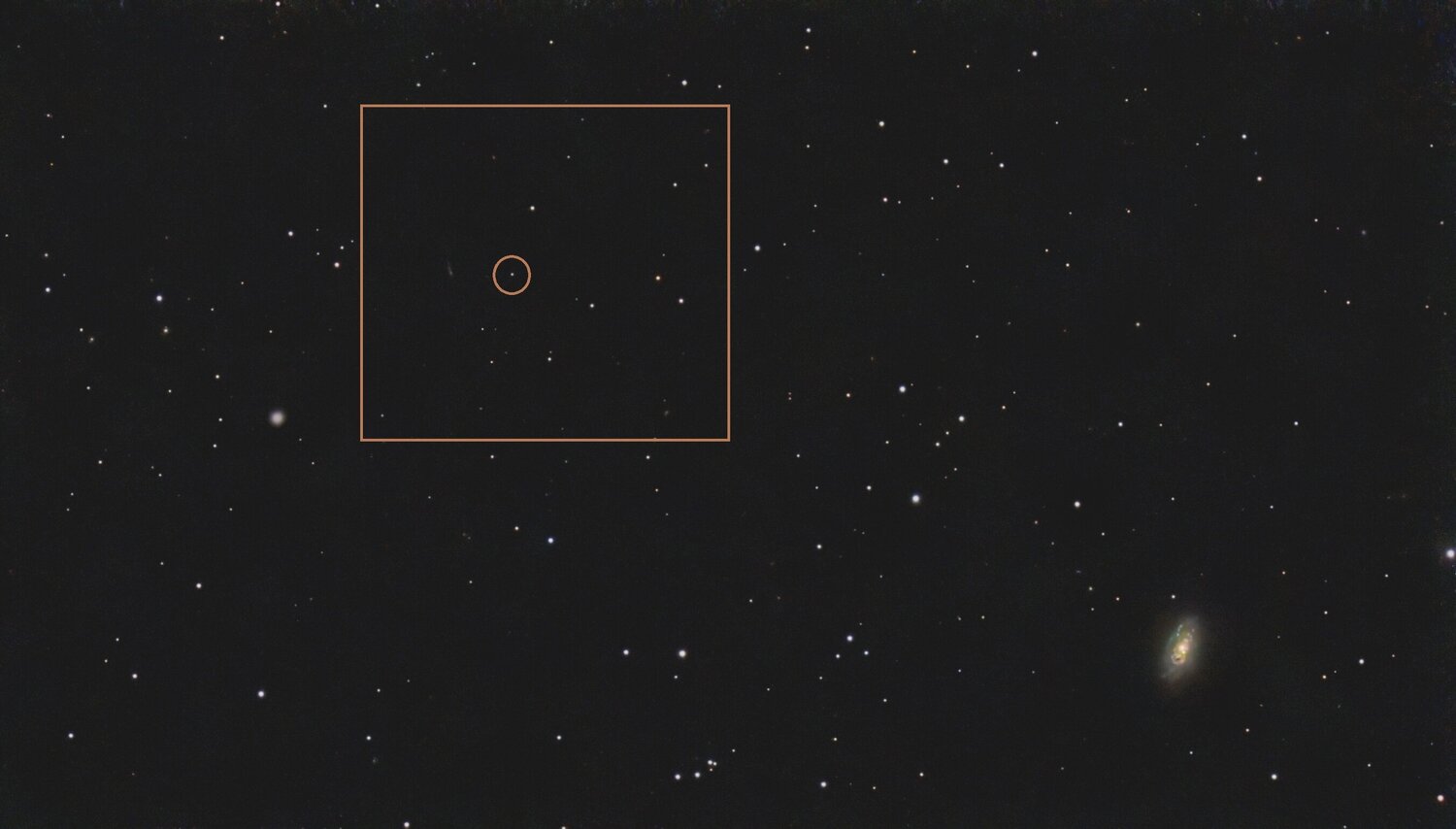

Hello, Voici un sujet sur lequel je suis tombé par hasard, l'un des objets les plus lumineux de l'Univers: le quasar TON 618. J'ai voulu alors en garder un souvenir. Tonantzintla 618 ou TON 618 (abregé) est un quasar très lointain et hyper-lumineux (un des plus lumineux de l'Univers connu), à puissant rayonnement infrarouge et large spectre d'absorption. Situé à proximité du pôle Nord galactique dans la constellation des Chiens de chasse, à 10,4 milliards d'années-lumière de la Terre, il contient le trou noir supermassif le plus massif connu à ce jour, de plus de 66 milliards de fois la masse du Soleil dans un rayon de 1 303 unités astronomiques (environ 190 milliards de kilomètres). TON 618, en tant que quasar, est supposément un disque d'accrétion de gaz extrêmement chaud, tourbillonnant autour d'un gigantesque trou noir supermassif au centre d'une galaxie. La lumière provenant du quasar a été émise il y a 10,4 milliards d'années. La galaxie environnante n'est pas visible depuis la Terre parce que le quasar lui-même l'éclipse. D'une magnitude absolue de -30,7, il brille avec une luminosité de 4 × 10_puissance 40 watts, soit avec autant d'intensité que 140 000 milliards de Soleils. Ce quasar est donc plus lumineux que la Voie lactée elle-même, et un des objets les plus brillants de l'univers connu. Comme d'autres quasars, TON 618 possède un spectre contenant des raies d'émission de gaz froids beaucoup plus loin que le disque d'accrétion. Ces raies sont exceptionnellement larges, indiquant que le gaz voyage très rapidement dans ce dernier ; les lignes d'hydrogène bêta montrent qu'il se déplace à une vitesse de 7 000 km/s. Ceci indique que le trou noir central doit exercer une très grande force gravitationnelle. La taille de la région la plus froide peut être calculée à partir de la luminosité du rayonnement du quasar qui la frappe. À partir de la taille de cette région et de la vitesse de mise en orbite, la loi de la gravité révèle que la masse du trou noir dans TON 618 est de 66 milliards de Masse solaire. Un trou noir de cette masse aurait un rayon de Schwarzschild de 1 303 unités astronomiques (~190 milliards de kilomètres, soit environ 1/50e d'année-lumière). Le trou noir de TON 618 est donc 15 300 fois plus massif que Sagittaire A, le trou noir supermassif du centre galactique de la Voie lactée. À titre de comparaison, si la Terre était une balle de tennis, TON 618 aurait la taille de la Lune. Comme il brille comme 140 000 milliards de soleils, soit 700 fois plus que la Voie lactée, dans un espace 50 fois plus petit, il est environ 35 000 fois plus brillant que notre Voie lactée. C'est à ce jour (août 2023) le plus grand trou noir détecté connu dans l'Univers, peut-être après le trou noir supermassif de l'amas du Phénix, estimé à 100 milliards de fois la masse du Soleil (liste des trous noirs les plus massifs). Lunette Skywatcher 80ED (80/600) + réducteur 0.8x @ 479mm Caméra planétaire Player One Neptune-664c + filtre Player One IRcut Anti-halos Monture HEQ5 kit courroie Rowan Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2 Acquisition NINA 137 x 30s Gain 180 Traitement Siril, Pixinsight, Photolab 6. une brute de 30s:2 points

-

Au fond de la nuit Des nébuleuses sur mon Miroir de cristal Le temps est subjectif, malléable, élastique… C’est une matière souple, une pâte… Et j’espère que vous serez d’accord avec moi, car ce CROA est un souvenir. Oh pas très vieux tout de même : juillet de l’année dernière, aux Nuits du Causse noir, les fameuses NCN… J’ai dû être, ces derniers mois, sur une planète à gravité élevée où le temps s’écoule plus lentement. Du coup me voici, fin avril, pour un CROA qui n’est plus très éloigné d’une pleine rotation de la Terre autour de notre bonne vieille étoile. Mais qu’est-ce qu’une année à l’échelle de l’univers, mhh? Bon en vrai : j’ai eu la flemme. Et puis, je tenais quand même à finaliser ce séjour par un écrit, à présenter quelque chose cette année : “L’essentiel, c’est de participer” (de Coubertin of course). Voilà. Bref, ça reprend toujours de la même façon : avec une voiture bien chargée. Le matériel d’astro, les affaires de camping, le viatique pour une petite quinzaine en autonomie totale. L’enchaînement des autoroutes qui défilent, qui dévalent au point d’avoir l’impression de tomber dans un tunnel où je rattrape continuellement la même caravane de néerlandais, le même camion gros porteur, les mêmes remorques. Je reste quand même en sécurité en m’arrêtant de temps à autre, on dira ce qu’on veut nos autoroutes françaises sont bien faites et il y a de nombreux points de vue remarquables : celui du pont de Garabit vaut bien un arrêt par exemple. Et puis je découvre “la méridienne”, l’autoroute voulue par Giscard, la plus haute de France paraît-il, et qui aboutit au viaduc de Millau que je me réserverai pour le retour. En attendant je sors en amont et enquille les petites routes des causses. On arrive vite un peu en hauteur, les horizons se dégagent bien, tiens : c’est le genre de lieu où un rassemblement astro pourrait se tenir… J’arrive sur le fameux causse Noir, trouve le camping de Pradines, c’est bien, c’est grand, clair et dégagé, planté de télescopes et autres lunettes. Je n’ai aucun mal à localiser l’ami Xavier : son 500, même incliné tel un arbre qui se repose (!) est identifiable de loin. Finalement je planterai la tente à quelque distance, sous un pin qui fournira une ombre bienvenue car en journée il fait chaud. Le terrain des réjouissances est vaste, ses bordures sont plantées de pins et de broussailles sans que cela nuise au dégagement des horizons nécessaire aux explorations étoilées. Ou plutôt devrais-je dire : les terrains. Il y a un terrain dédié aux observateurs visuels, dont je suis, un autre réservé aux astrophotographes. Et puis il y a un troisième terrain pour Astrociel, qui a rejoint les NCN faute de site désormais, Valdrôme ayant définitivement fermé la petite station de ski qui l’accueillait. Quel dommage, le ciel là-haut était tout à fait excellent, sec, dépoussiéré. J’étais l’an dernier sous label Astrociel, cet été 2024 sous étiquette NCN, je retournerai cette année chez Astrociel : un coup à toi, un coup à moi, pas de jaloux. J’ai opté pour un séjour prolongé, qui englobe les NCN elles-mêmes plus une extension de 7 jours. Je résumerai ici toutes les nuits en une seule, l’énumération chronologique de chacune des nuits serait fastidieuse, et puis il s’agit de mes notes et souvenirs, je n’ai plus la proximité nécessaire avec l’événement pour en dérouler le compte-rendu quotidien. Et les nuits seront bien jolies par ici. Nous sommes dans la réserve internationale de ciel étoilé (RICE) des Cévennes, à 900m d’altitude. Je m’installe à proximité du chêne de Xavier, que dis-je, de son 500 en bois de Bourgogne (plus précisément de Saône et Loire, pour les initiés). Assemblage de mon fidèle dobson 300 : légèreté, minimalisme, pureté des lignes claires, élégance : une approche de l’astronomie dépourvue des fioritures qui encombrent, qui éloignent, qui distancient l’observateur du ciel. Au début des nuits le terrain bruisse encore de conversations, de mouvements furtifs : partout on s’affaire autour des instruments, les goto-istes cherchent leurs étoiles repères (j’entends notamment deux dames non loin de moi : - “IL ne trouve pas l'étoile” !!! - “Tu as appuyé sur le bouton flèche vers le bas ?” - “Tu veux dire avant ou après avoir validé” ??, etc.), moi avec mon dobson je suis déjà loin, très loin. En début de nuit j’aime rendre visite aux classiques, d’abord car c’est la courtoisie la plus élémentaire quand on est dans le voisinage, ensuite parce qu’ils sont brillants et faciles, ça permet de se mettre en jambes (enfin : en yeux) et de ne plus se ruiner la vision nocturne avec un flash de, disons M 13, par la suite. La voie lactée se déploie d’un horizon à l’autre, le Grand Rift est bien visible, la nébuleuse de la Pipe est discernable avec un peu d’attention. J’estime le ciel à un bon Bortle 2. Je lève les voiles avec mon nouveau Pocket Sky Atlas “Jumbo édition” (qui n’a plus de “pocket” que le nom, mais qui a l’avantage d’intégrer quelques objets de plus et surtout d’offrir des cartes plus grandes, plus lisibles, atout précieux pour le presbyte encore diminué par la lumière rouge), quelques cartes de champ et surtout deux incontournables à mes yeux : le “Deep Sky Wonders” de Sue French (version augmentée de son déjà excellent “Celestial sampler”) et les chroniques “Small wonders” de feu Tom Trusock, que j’avais compilées depuis le forum Cloudy Nights (et mises à disposition ici : https://www.webastro.net/forums/topic/259032-small-wonders-tom-trusock/ ) La démarche : chercher, certes parfois sans succès, mais en cas de victoire la satisfaction est intense, c’est une vraie victoire, pas une victoire électronifiée à la Pyrrhus… Sauf pour les événements transitoires, ponctuels, où j’utilise par exemple Sky safari, mais c’est bien rare. Vite je rattrape le Scorpion qui plonge en début de nuit derrière un pin, pour observer nu Scorpii, ou “Jabbah” (sans Hut, désolé), une belle double écartée Juste en dessous, à environ 2° au sud-ouest, beta Scorpii, alias Graffias, alias Akrab. La belle est double, plus serrée que nu Sco. Un détour obligatoire par M 4, toujours à la droite d’Antarès (il n’a pas bougé !), le gros du Scorpion, puis M 80 : au 6,4mm il explose dans le champ en un jet de bulles mousseuses, mais il ne tient pas le Nagler 5mm, c’est trop, même ici, il est déjà trop bas. Je file dans le Sagittaire, pour revoir le Lagon (M 8). Une visite de courtoisie aux classiques s’impose toujours, je l’ai dit, et puis j’y reviendrai fréquemment : aux visiteurs et autres curieux je montrerai répétitivement “les-merveilles-du-ciel-d’été” durant le séjour. Puis bien entendu M 20, la Trifide, qui est sur le lagon comme un nénuphar posé sur l’eau. M 17, le Cygne, majestueux, structuré, certains soirs il sera même brillant et d’ailleurs visible à l’oeil nu. Toujours remontant j’aborde M 24 qui, d’après Wikipedia : "n’est pas réellement un objet du ciel profond. Avec M 40 et M 73, il fait partie des trois objets du catalogue considérés comme des erreurs. (M 40 est une étoile double, M 73 un astérisme).”, puis M 16 qui, lui, aura les faveurs du public de passage. Dans le fond, c’est simple : sur un lagon sont posés successivement un nénuphar et un cygne. Plus haut, un aigle domine la scène (prêt à fondre sur le cygne ? Les aigles chassent-ils les cygnes ? M’étonnerait...). M’enfin bref, l’image est là. Je redescends rapidement vers M 28 et M 22, ce dernier étant nettement le plus gros des deux. Mais je veux revoir la fameuse fenêtre de Baade, découverte l’an dernier à Valdrôme en suivant les balades de Tom Trusock : “As you look toward Sagittarius, be aware you are looking toward the center of our galaxy. In fact, the precise center is located about 4 degrees WNW of 10 Sagittarii (Gamma) … There are two readily visible globulars that lie in the area known as Baade's Window: NGC 6522 and NGC 6528.” A un petit demi-degré au nord de l’étoile Al Nasl, on trouve en effet NGC 6528 et 6522, deux pâles amas globulaires, visibles grâce à une trouée dans les voiles de poussières qui sinon bloquent la vue en direction du centre galactique. C’est une fenêtre ouverte sur le centre de la galaxie. C’est pâle, peu spectaculaire, mais l'observation visuelle est un plaisir intellectuel autant qu'esthétique. Je reviens ensuite beaucoup plus près, dans le système solaire, car il paraît que Cérès passe par là. Je suis dessus, c’est certain, mais j’hésite entre trois points lumineux : l’un d'eux est forcément le célébrissime astéroïde (ou faut-il dire “planésitimal” ?), mais j’échoue à l’identifier formellement et je ne veux pas m’éblouir avec Sky safari. Quelle étrange monomanie, me dis-je, que cette activité qui me pousse à rester éveillé pour identifier de petits points lumineux… Plus bas je rattrape in extremis M 54, tout petit mais condensé, M 69 puis M 70, avant qu’ils ne disparaissent derrière un pin. Pour me consoler je file plein est, en direction du Capricorne, pour trouver NGC 6818 ou Little gem, très jolie : un ovale qu’il faut grossir pour découvrir un centre renforcé avec quelques détails, et qui sort très bien à l'OIII. Juste au sud, il devrait y avoir la galaxie de Barnard, NGC 6822, que j’échouerai plusieurs nuits à trouver. Finalement c’est Xavier qui, passant par chez moi, la retrouvera d’une pichenette désinvolte sur mon instrument, avec une remarque du style : “moui pas mal, ça me rappelle au bois de Vincennes avec mon Strock (254)”. Pour moi c’est un zeste de noir sur une plage de néant. J’ai dû passer dix fois dessus. Bien plus au sud et proche du coucher j’accroche encore M 75, petit globulaire condensé mais turbulent. Plus tard dans les nuits, le terrain s’apaisera : les curieux seront partis, les plus couche-tôt des astrams aussi. Même Xavier fait parfois un somme, allongé de tout son long au pied de son 500. (...) à suivre1 point

-

Bonjour, Avec un peu de retard je vous présente une vidéo de l'éclipse solaire partielle ayant eut lieu le 29 mars 2025 avec 2 appareil, un APN et filtre solaire sur STARADVENTURER et 1 SOLARMAX III sur HEQ5 PROGOTO. 20250329 Eclispe partielle solaire WA.mp4 Bon ciel.1 point

-

Salut tout le monde, je suis parti avec mes potes habituels pour 10 jours en Creuse, dans le même gîte que l'an dernier. Ce séjour m'a permis de tester enfin la TOA150 échangée cet hiver contre mon APM130 (petit coucou à son nouveau papa !). Avec cet instrument l'idée c'est d'atteindre un échantillonnage de 0.70" pour des galaxies moyennes à faibles. La TOA150 est donnée pour une résolution de 3µ au centre du champ et 5µ au bord d'un 24x36 (avec le correcteur FL67), ça matche assez bien avec les pixels de l'ASI2600 mono. Les conditions météo ont été soit parfaites (seeing 1.59" et SQM 21.88) soit désastreuses, avec au total 4 nuits exploitables sur les 10, et beaucoup de pluie et d'orages violents. Matériel : TOA150 + correcteur FL67, ASI2600MM à -10°C + EFW et filtres 36mm ZWO, OAG-L + ASI174, monture EM400 Temma2, ASiair Plus Pour toutes les images, retrait de DOF, traitement SiriL, BlurX + NoiseX sous Pix et finition CS5. - NGC 3718 dans la grande Ourse, la meilleure nuit, avec un seeing entre 1.59" et 1.8" pour les plus mauvaises, mais une humidité infernale due à 2 jours de pluie ininterrompue. 5 heures de pose avec des subs de 180s en L. J'ai également des couches RVB pour cet objet mais pour le moment le résultat ne me satisfait pas. On devine une myriade de galaxies dans le fond de ciel. Cliquez dans l'image pour la full. - Le trio du Dragon, NGC5981 + NGC5982 + NGC5985, avec là encore un très bon seeing mais toujours une humidité importante. 3 heures de pose en subs de 180s. Pour cette image comme pour celle de 3718, on voit que les étoiles ont un défaut (aigrette sombre). Après contact avec Riton, j'ai un peu desserré les anneaux et le correcteur et je n'ai plus retrouvé le défaut sur les images du reste de la semaine. Cliquez dans l'image pour la full. - Le classique trio du Lion, M65 + M66 + NGC3628, seeing nettement moins bon et présence de la Lune pas très loin. 2 heures de pose en subs de 120s. Cliquez dans l'image pour la full. - NGC3344 dans le petit Lion, seeing moyen entre 1.8" et 2.4", présence de la Lune pas très loin. Je suis assez content des détails qui apparaissent pour une galaxie de taille modeste, ça augure du bon pour la suite. 2 heures de pose en subs de 120s. Cliquez dans l'image pour la full.1 point

-

Bonjour tout le monde! Bon, un peu après @Pascal76, voici ma SH2-73 de fin Avril, ayant tout recommencé car référencée en Ha...et le signal était très maigre en MArs, malgré deux nuits !! Mais j'ai trouvé l'explication, elle a longtemps été mal cataloguée à priori... Donc la voici, environ 5h de luminance et 40mn de R/G/B, avec l'Askar SQA55 + QHY Minicam 8. C'est donc curieusement une nébuleuse en réflection Traitement rapide Siril/Sirilic Pix LRGB habituel (GradientCorrectiuon, Combine RGB,Solver/SPCC, StarAlign, BlurX, StarX, EZStretch (+GHS), NoiseX) Assemblage et finalisation PS (Denoise+StarPikes+Equilibrage)1 point

-

Bonjour, L'outil qui est développé et utilisé par les professionnels. MAJ au fur et à mesure de l'avancée de la recherche. https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/ Bon ciel.1 point

-

1 point

-

1 point

-

Bonjour @Kristophe, Peut-être avez-vous, involontairement sans doute, omis d'introduire la notion de durée dans votre assertion. En effet je suis parfaitement d'accord avec vous et affirme comme vous que le climat est changeant MAIS sur des périodes longues qui se comptent en millénaires. II y a 25 000 ans notre latitude connaissait des étés où la température régulière en milieu d'après midi voisinait les 15°C. De puis cette période notre climat local a changé c'est indiscutable. Un changement lent (delta T /T infime) permet à toute la biodiversité de s'adapter soit en faisant évoluer les métabolismes, soit en migrant vers des biomes proches du précédent. Ce que nous vivons depuis 175 ans en terme de progression des températures est en valeur absolue inférieur à ce qui a existé précédemment MAIS cette variation est sur un temps très court au regard des temps climatiques. La variation des températures par rapport au temps n'a plus rien à voir avec une courbe lente mais ressemble à un front brutal. La biodiversité n'a plus ni le temps, ni la capacité à s'adapter, elle va donc se réduire de manière accélérée créant des vides dans la chaine alimentaire, NOTRE chaine alimentaire je vous le rappelle. C'est aussi en ce sens que nous devons parler de dérèglement climatique. La machine vitale pour tout être vivant ne fonctionne plus comme elle le devrait dans notre nouveau contexte. La pente de la courbe de variations (la dérivée première) des paramètres climatiques est bien trop importante pour que les organismes dont le nôtre, pourtant parmi les plus adaptatifs du vivant, puissent évoluer suffisamment et dans un temps court pour survivre. Je vous renvoie à nouveau, car la tenue de vos écrits montre que vous n'avez pas encore assimilé le concept, aux mesures du "Wet Bulb". Notre territoire au Sud de la ligne Bordeaux/Lyon vient d'atteindre la valeur de 27°C. Cette valeur indique une situation de létalité possible pour causes climatiques. Au delà de 29°C ce sera une létalité probable, à partir de 35°C la létalité sera certaine. La pente de différents modèles nous prédit ce seuil non plus à la fin du siècle mais dans moins de 30 ans. Où trouverez-vous à manger dans ces territoires et comment ferez-vous pour y rester en vie ? J'aimerais beaucoup vous lire sur ce sujet. Ney1 point

-

Bonjour Beaucoup plus de turbulences ce matin et surtout beaucoup de vent. Sous ces conditions, ma monture ne tient pas la lunette de 130. C'est donc avec la 80ED que j'ai imagé la grosse tache du moment. Skywatcher 80ED Astrosolar Baader D3,8 Barlow Meade série 4000 Filtre Continuum caméra ASI178MM. A bientôt Jean-Christophe.1 point

-

(suite) D’autres nuits, au fil du séjour, au fil des recherches et des errements (surtout !), je partirai en quête des nébuleuses obscures du Sagittaire, Barnard 300, Barnard 292 (Cf. Sue French “Gold dust”, pp. 200 - 201). B 300 se détache clairement au 30mm 80° et déborde du champ, comme une tache d’encre qui aurait bavé sur le ciel. B 292 en revanche me semble moins évident, je peine à en identifier les contours, c’est plus enchevêtré par là. Sue enjoint d’aller voir ensuite Rousseau 31, alias RSS 31, et je file au sud-est de delta du Sagittaire. Elle la décrit comme : “the lovely yellow and gold optical double star Rousseau 31 (RSS 31).” (p. 201). Et c’est une très jolie vision qui apparaît, certes peu spectaculaire, absolument pas clinquante, mais avec beaucoup de charme : dans un même champ, cette double optique dorée est accompagnée du petit amas globulaire NGC 6624. Celui-ci est discret mais donne une profondeur à l’ensemble, il y a un effet de perspective, on embrasse dans le même regard deux plans différents. Non loin, delta du Sagittaire éclaire le champ, je me décale pour éviter l’éblouissement. C’est à la fois discret et plein de charme. Je m’y absorbe un moment et le temps a dû passer, car d’une part une branche de pin arrive dans le champ, d’autre part des voix accompagnées de lumières blanches (ah le fléau des téléphones !) déboulent dans ma direction. Pourquoi moi, je ne sais, mais je me colle d’assez bonne grâce à une séance de “merveilles-du-ciel-d’été”. Quel contraste avec l’objet précédent ! Entre autres classiques je repasserai sur M 16, que je me suis noté comme étant en forme ce soir-là : au filtre OIII il y a comme un effet pommelé, on distingue sans mal des plages brillantes parcourues de zones sombres. Le cœur est structuré. Au nord, il y a un large golfe obscur. Toute la nébuleuse repose sur un lit d’étoiles. C’est bien joli, et les visiteurs semblent heureux. Du coup, le montreur d’étoiles l’est aussi. Après leur départ, je file dans le Verseau où, je ne le sais pas encore, j’écrirai un morceau d’anthologie personnelle. Connaissez-vous la paréidolie ? Il s’agit d’un phénomène qui amène à voir des formes, par exemple dans les nuages. Eh bien, je suis victime de la paréidolie du Verseau. J’ai envie de revoir Helix, j’y fonce, identifie mes étoiles : rien. Bon, j’ai dû passer à côté. je recommence : toujours rien. Bien bien bien me dis-je, je suis fatigué, je reprends à zéro. J’opère méthodiquement mon cheminement, à l’intersection d’un triangle rectangle imaginaire formé par Skat et 33 Aqr. Chou blanc. Re-chou blanc, encore et toujours. C’est impossible, bon sang : un nuage ? Non, c’est pourtant bien dégagé… Je m’entête. Les minutes, puis les dizaines de minutes passent. Je m’obstine, puis je m’enferre. Près d’une heure passe, sans exagérer. Au visiteur qui pose la traditionnelle question (“tu es sur quoi, là” ?), l’air de vouloir jeter un coup d'œil, je réponds un truc du genre : “nân mais attends là, je cherche une chiure de mouche, screugneugneu (tu parles : NGC 7293 !). Au bout d’une heure, à Xavier qui déambule à l’occasion d’une pause, j’avoue platement (et honteusement) : “je ne trouve plus Hélix”. Il tend le doigt et me montre la zone concernée, à quelques degrés vers l’ouest : - “ben… elle est par là…” (je devine, même dans le noir, son incrédulité face à mon incompétence crasse). Et là tout s’emboîte et me saute aux yeux ! Skat est en réalité Saturne, qui erre par là ! Et j’ai reconstruit tout un Verseau imaginaire, que j’ai projeté autour ! J’apprends à mes dépens ce qu’est une paréidolie. Je me suis fait avoir comme un bleu. Ensuite évidemment tout est simple : je retrouve Hélix. Elle n’est pas trop mal. Bruno, qui passe par là, me demande : “tu es sur quoi ?”, je lui passe l’oculaire d’un air désinvolte : “oh bah, tu sais, Hélix (facile)”... Le Verseau étant désormais restauré dans son intégrité, et accusant un peu de fatigue nerveuse, je me repose un moment les yeux (et le dos !) sur des objets faciles : M 72, petit globuleux sans éclat, puis M 73 juste à son est, un amas ouvert très dépeuplé et qui n’est remarquable que par son indigence. Un véritable objet pour dépressif qui aurait confondu Skat et Saturne (par exemple). Puis M 2, ah, là, il y a du monde ! Il reste beau jusqu’au 5 mm. C’est curieux, sont coeur est marqué, il est bien compact, et dans le même temps on aperçoit comme un halo, une couronne mousseuse autour… Je le reverrai en majesté dans un autre instrument, de 600 mm, mais n’anticipons pas. Subitement, une ombre se présente et me propose un test de Ronchi. Quasiment de but en blanc : “Bonsoir, puis-je vous proposer un test de Ronchi ?”. Tout d’un coup, un inconnu vous propose un test de Ronchi, me dis-je… Sans exagération post-reconstitution des souvenirs (et de quelques notes, aussi !) c’est bien comme cela que ça s’est passé. Un test de Ronchi à brûle-pourpoint ne se refusant pas, j’accepte. Et puis ça me fera une pause. L’ombre s’éclipse (en astro on ne rencontre que des ombres qui se frôlent dans la nuit, c’est désastreux pour la vie sociale, il faut le dire), puis revient avec ce qui ressemble à un oculaire. J’apprends qu’à l’intérieur il y a une trame, faite de lignes parallèles, et qu’en fonction des éventuelles déformations que nous constaterons (ou non) en pointant une étoile, nous aurons une idée de la qualité de mon miroir. J’ignorais complètement que ça pouvait se réaliser hors banc optique ! Le gars procède tout simplement : “l’oculaire” une fois en place, nous pointons je ne sais plus laquelle des étoiles brillantes. L’ombre fait des allers-retours de mise au point et déclare : “il est bon !”. Je regarde à mon tour et vois en effet comme une série de lignes grisâtres bien parallèles. Ah, bien ! J’ai à peine le temps de dire merci que le gars repart en courant, son test de Ronchi à la main. C’est étrange. Après cet interlude réconfortant, je mets le cap plein ouest, vers Ophiuchus : IC 4665, juste au nord de Cébalrai, petit amas ouvert d’une douzaine d’étoiles, puis NGC 6633, plus fourni, avec une distribution plus en longueur. Les deux sont attribués à Jean-Philippe Loys de Cheseaux, ce qui accrédite l’idée dans mon esprit que l’amas sur lequel on retombe toujours en remontant vers l’Aigle, j’ai nommé IC 4756 ou amas “de Graff”, (car redécouvert par Kasimir Graff en 1922, et parfois même attribué à l’anglais Thomas William Webb, perfide Albion…) aurait en fait été découvert auparavant par de Cheseaux (puisqu’il était souvent sur zone, si vous voyez ce que je veux dire). Avec mon oculaire de plus longue focale, soit un 30 mm de 80° de champ apparent, il est trop lâche et dispersé pour être apprécié. C’est un objet qui ne prend sa dimension réellement qu’aux jumelles, ce que je fais toujours au passage (8x42 mm). Puis j’erre un peu dans l’écu de Sobieski : M11, bien sûr, toujours splendide avec ses poussières d'étoiles, sa forme en V emblématique bien reconnaissable. Le "V" se dessine nettement au 13 mm. Et il s’agit bien de l’amas des Canards sauvages, au pluriel : c’est un peuple migrateur (si je puis dire) et non un seul canard sauvage (car sinon, comment pourrait-il voler en formation, mh ?). En redescendant de quelques degrés dans l’Ecu, M 26 semble pauvre en comparaison. J’y vois une sorte de flèche, une formation triangulaire plus condensée que M 11. Puis je remonte à nouveau de quelques degrés vers le nord, nord-est, pour trouver NGC 6712, qui est un globulaire (relativement) discret, mais étendu. Vers l’ouest, non loin d’alpha, j’observe NGC 6664 et Isserstedt 68-603, signalé par Sue French : 6664 est un petit amas ouvert au sein duquel l’astronome allemand Jörg Isserstedt voyait un arc d’étoiles, voire un anneau (que je ne perçois pas, je m’empresse de le dire : j’observe un arc). Dans les années 1960, Issersted étudiait la structure de notre galaxie et voulait démontrer sa nature spirale en identifiant des arcs et anneaux d’étoiles, qu’il a fini semble-t-il par voir un peu partout (paréidolie, paréidolie, tiens…) : il en aurait identifié plus de 1000 ! Depuis, il a été démontré que ça n’a vraisemblablement rien à voir… J’aurais dû tenter NGC 6649, à environ 3 degrés au sud, et surtout la nébuleuse IC 1287, les réflexions auraient peut-être été visibles (?) sous ce bon ciel. C’est ballot. Mon dos me travaillera régulièrement au fil des nuits, ces observations étant plutôt basses (la Terre est basse, comme disait quelqu’un). J’ai bien une chaise d'observation, alias une chaise de repassage, mais la modification de sa hauteur n’est pas pratique : il faut déplacer un axe tenu par boulons, écrous et rondelles, déjà pas pratique de jour, mais dans le noir c’est une vraie punition. J’ai pu essayer une jolie chaise en bois à assise facilement réglable, sur le terrain, et je me promets d’en acheter une. En attendant et pour me redresser un peu, j’aborde l’Aigle. NGC 6709, ou “amas de la Licorne volante”, un joli petit amas ouvert. A partir d’Okab, descendre d’environ 5° vers le sud, sud-ouest : vous y êtes. Si personnellement j’ai bien du mal à y observer une licorne (aucune paréidolie sur ce coup-là ), j’y vois un cœur triangulaire posé sur un lit d’étoiles trapézoïdal. Un triangle sur un trapèze, le tout baignant sur un lit de diamants frais. Les deux étoiles qui forment la base nord du triangle sont d’une teinte plus chaude, plus jaune, presque dorée. C’est bien joli. Bêtement, j’oublie de rechercher PGC 1379818, qui devait être dans le champ, à 2’ ou 3’ au nord. Xavier me hèle (ou me hale ) vers son 500, pour me montrer Barnard 139. Quel contraste ! B139 est un nuage de poussières obscures, même au 500 c’est un soupçon de noir sur fond noir. On perçoit bien quelque chose, une qualité de noir différente, un noir d’encre caractérisé par l’absence d’étoiles plus que par une présence. Mais passer de la licorne volante à un Barnard confidentiel c’est, comment dire, passer de la vitrine d’un diamantaire d’Anvers à quelque chose comme une mine de charbon. Où la lumière serait éteinte. Re-contaminé par la barnadite, de retour dans mes pénates j’attaque Barnard 142 et Barnard 143. A rechercher à un bon degré à l’ouest de Tarazed, ils sont beaucoup plus faciles car posés sur un mouchetis d’étoiles qui, par contraste, fait ressortir leurs méandres sombres. Je retourne sur Okab (je suis familier de ces allers-retours) pour trouver, un peu plus de deux degrés à son sud, NGC 6738. Bon, c’est une petite chose : une dizaine d’étoiles assez dispersées et qui se battent en duel (si on peut dire). V Aql, belle carbonée pile au sud de Al Thalimain (lambda Aql), à un degré, facile. J’aime beaucoup ces rubis qui tranchent avec le fond de ciel, et les autres étoiles. Un demi-degré à son est on trouvera NGC 6751, une nébuleuse planétaire, petite bulle de coton. On peut faire tenir l’une et l’autre dans le même champ au Nagler 13 : c’est charmant. Il y aura, pratiquement toutes les nuits vers 2h30 - 3h, une grosse descente d’humidité qui noie tout : miroirs, cartes, observateurs. Les Cévennes sont beaucoup plus humides que le site (pour ne pas le citer) de Valdrôme où, à 1300m, l’atmosphère était sèche et me semble-t-il mieux dépoussiérée. Côté Xavier, la seule perturbation induite consiste en un bruit de sèche-cheveux. De mon côté, j’irai me coucher et ne verrai jamais poindre l’aube sur les Cévennes. (à suivre…)1 point

-

Salut à tous, Pour faire avancer un peu le Schmilblick, j'ai pu avoir en prêt depuis qq jours un Pentax XW 23mm en 85°. Afin de pouvoir l'essayer face à mon TVO Nagler 22mm (Type 4). Essais faits mercredi et jeudi soirs avec un très bon ciel et une Lune croissante. 1re constatation, le XW23 est vraiment plus volumineux que le N22T4 lors de la prise en main. Le N22T4 semble aussi plus "dense" que le XW23 alors qu'en fait il a une masse de 680g d'après les sites revendeurs alors que le Pentax ferait 770g. Pour le positionnement de l'oeil, j'ai trouvé plus facile avec le N22T4 que le XW23 dès les première observations, mais sans grande difficulté, très rapidement, on s'habitue. D'une part, j'utilise le N22T4 depuis qq années et d'autre part, je possède d'autres XW 70°, et je suis habitué à leur bonnette "bizarre". Le Pentax est très fidèle à cette "neutralité" concernant les images rendues, pas de couleur "chaude", donc il est dans la suite des autres XW en 70°. En observant la Lune (C14 en visée directe et lunette Astro-Physics Traveler 105 avec RC 2" Everbrite TVO), on constate un très léger liseré bleu sur les "cornes" de notre satellite, quand on laisse filer "en bord de champ" sur le N22T4. Ce liseré est totalement absent sur le XW23. Dans les 2 cas, l'image est vraiment très belle, on a toutefois une toute petite impression de meilleure définition avec le Pentax dans la Traveler. En CP (Dob 18" @ F/D 3,7), utilisation obligatoire du Paracorr 2. Pointage de M3 en 1er, puis M13 ensuite. Dans les 2 cas, belle définition, difficile de les départager sur l'image des objets. NGC 6207 est parfaitement visible pas très loin de M13 avec le "Y" vu sans problème. Le N22T4 en revanche, pourtant bien réglé sur la bonne lettre (B) subit une déformation facilement sur le dernier tiers restant du champ et bien visible alors qu'on est sur les 8 ou 9/10 seulement avec le XW23. Sur M104, le triplet du Lion, ou encore M81/82, M51, M101 et en attaquant ensuite la chaîne de Markarian (et un ciel sombre), sans que le N22T4 soit laissé de côté, l'image semblait plus "transparente" à chq x dans le XW23 et les différences de contraste légèrement plus marquées (notamment sur M82, bras de M51). Ce brave Nagler 22 T4 a été acheté en 2nde main en 2021 pour venir compléter la série des 12 et 17mm. L'occasion était belle de le comparer avec le récent Pentax XW 23. Force est de constater qu'il s'agit toujours d'un bel oculaire mais le Pentax semble bien quand même un "chouilla" devant, ce qui n'a rien d'exceptionnel quand on connaît le reste de la famille XW et qu'il est d'une génération optique bien plus récente que les Nagler T4 (les 12 et 17mm étant déjà arrêtés depuis des années, le 22mm connaîtra certainement la même destinée, la production TVO écoulée). Reste sa meilleure compacité. En occasion également (encore faut-il en trouver un), ce peut être un oculaire intéressant car en neuf, le N22T4 est maintenant à près de 700e (prix constaté TTC) vs le XW 23 à près de 600e. Il reste aussi une alternative intéressante face à l'Ethos 21 qui coûtera bientôt hélas 1 mois de SMIC. Merci d'avoir lu tout ce baratin, Eric @maire qui a déjà parlé du XW23, entre autres 🙂1 point

-

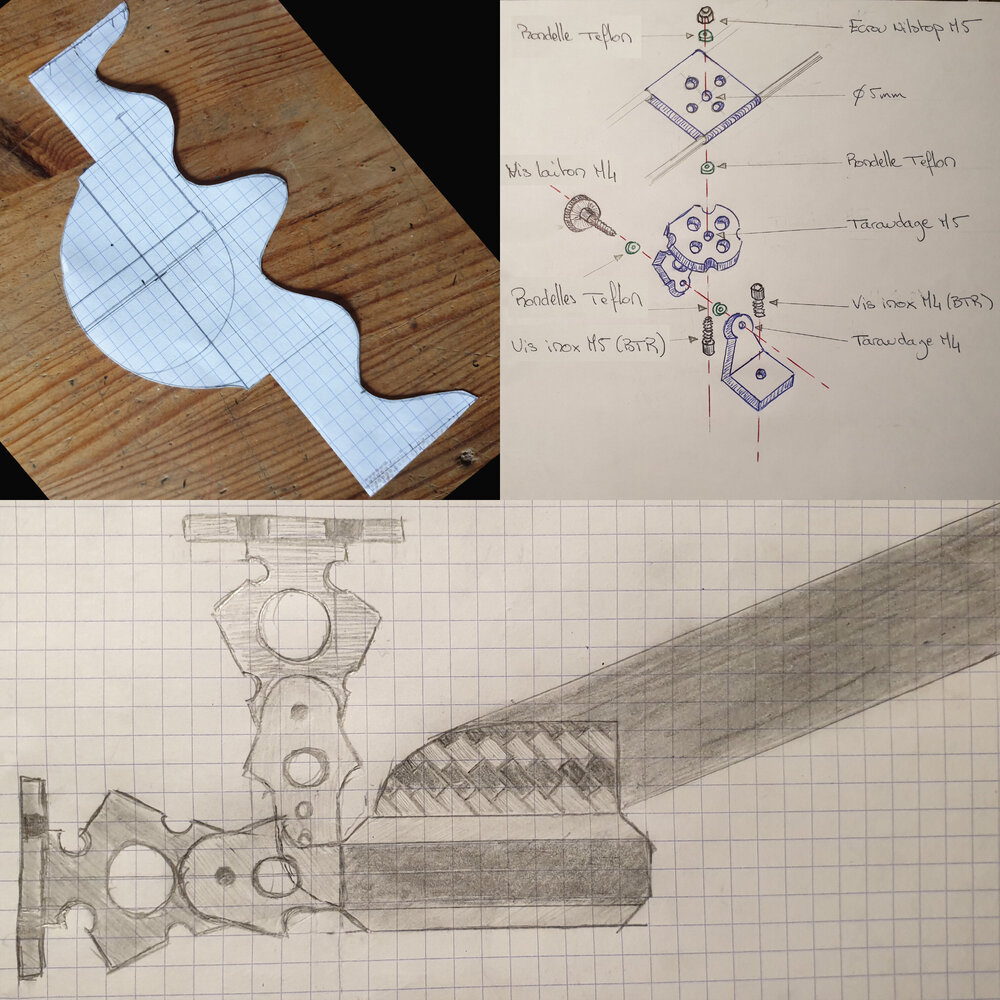

Bonjour à tous, Petite nouveauté sur le télescope. Après bien des déboires avec l’ancien chercheur (deux refontes du système d’alignement qui ne s’avérèrent pas satisfaisantes : réglages instables et pas pratiques à utiliser), j’ai décidé de refaire ce chercheur. De plus les optiques vampirisées sur une paire de jumelles 7x50, se trouvaient être de piètre qualité (netteté du « bord » de champ loin d’être au top, verres rayés...). Afin d’avoir une optique correcte, je me suis mis en recherche d’un chercheur astro à désosser. Et là, au top : une annonce sur le grenier pour un chercheur Orion 8x40 sans bouchon sans embase et tout ça pour 25 Euros. Le cahier des charges : Une masse la plus légère possible. Système d’alignement simple et efficace. Une possibilité de rangement de l’anneau secondaire sans démontage du chercheur. Ayant eu plaisir à travailler avec le carbone et aussi parce qu’il m’en restait de la fabrication du télescope, c’est vers ce matériau que je me suis tourné pour la confection de ce chercheur. Un support de lentilles en sandwich mousse stratifiée et un pare buée en carbone 1mm façonné sur un tube PVC de 50mm de diamètre. Découpage du pare buée à la cisaille de zinguerie en sortie de démoulage quand le complexe est encore « moelleux ». Collage du pare buée et du support lentille primaire. Positionnement de trois trous à 120° pour avoir un peu d’espace pour le passage de la colle créant ainsi un barillet trois points pour la lentille primaire. Pour le système d’alignement avec le télescope retour à la simplicité avec un système alt-az fonctionnant par friction et permettant le repli sur l’anneau secondaire pour un rangement dans la boîte de transport sans démontage. Petite coquetterie des plus pratique : deux pointes repères pour repositionner le chercheur au montage du télescope. Après les premiers essais, tout fonctionne à merveille pour une masse de 164 g sujétions comprises. Un réglage et un rangement facilité, je suis comblé !!! Bon ciel à tous. Adrien1 point

-

Bonjour, Reçu hier après-midi la lunette solaire H-Alpha Acuter Elite Phoenix 40/400mm. A peine déballé impossible de ne pas vite l'essayer entre les nuages. Malheureusement pas de grosse éruptions de chromosphère. Visuellement c'est très ludique de voir le soleil en temps réel. J'ai ensuite monté la camera ZWO ASI678MM à la place de l'oculaire. Et vite fait avec le logiciel de la camera que je ne connais pas encore AsiCapture. J'ai fais quelques vidéos avec les réglages par défaut. Une était un peu meilleure. J'ai donc stacké la vidéo avec Autostakkert que je ne connais pas vraiment (utilisé 2 fois sur la Lune). Le résultat probablement très perfectible est fini dans darktable et GIMP sous Linux. C'est donc un travail de débutant pressé de sortir une première image de son matériel (je n'ai même pas tourné le soleil dans le bon sens (je crois) 😊0 point

-

Bonjour à tous, J'ai le regret de vous faire part du décès de Roger alias roger15 des suites d'un AVC le 12 Mars dernier à 20h45. Ce compte ne sera plus actif, merci de ne pas me contacter par téléphone pour ceux qui ont les coordonnées téléphoniques. Merci de votre compréhension. Son épouse0 point

-

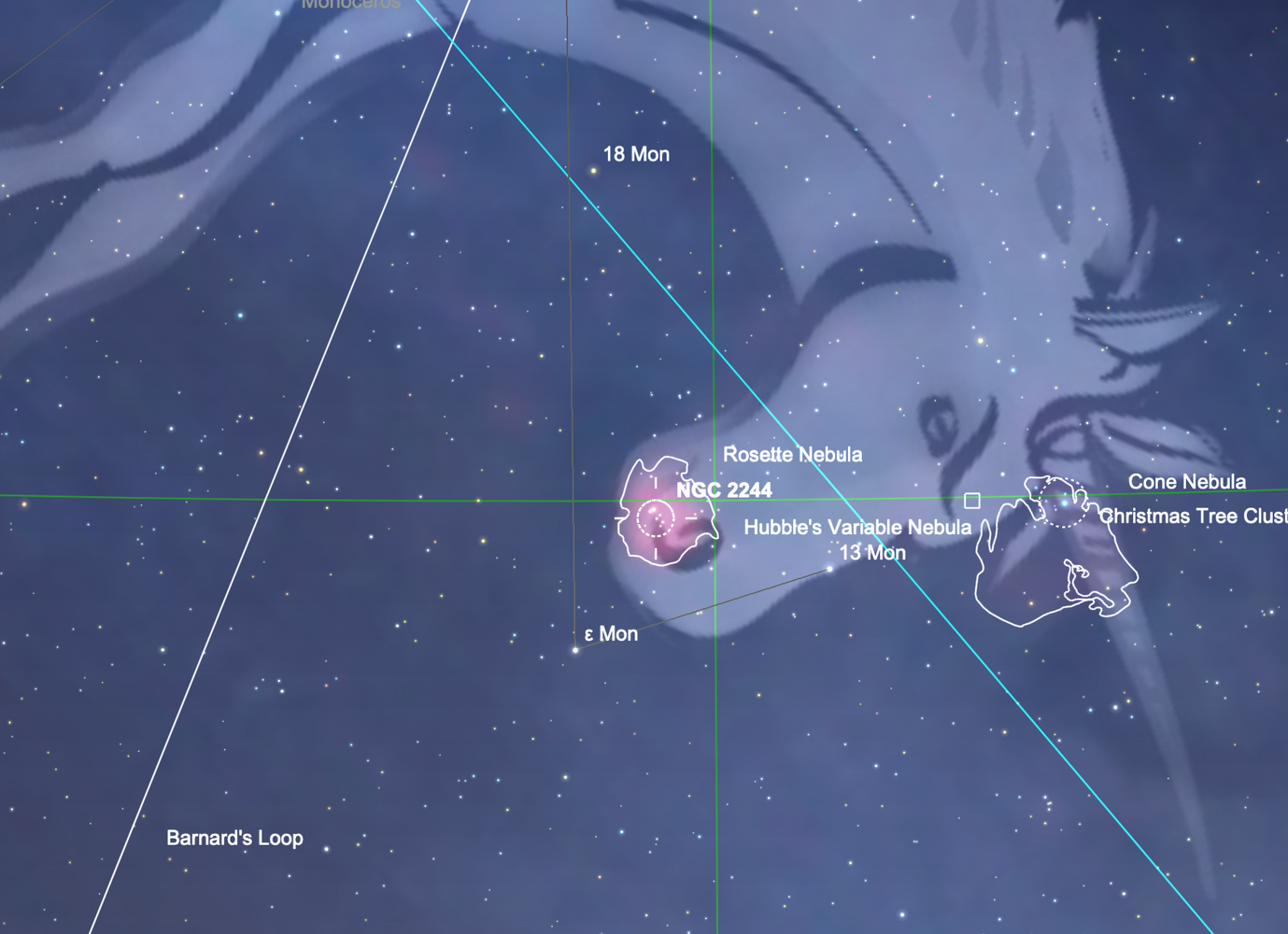

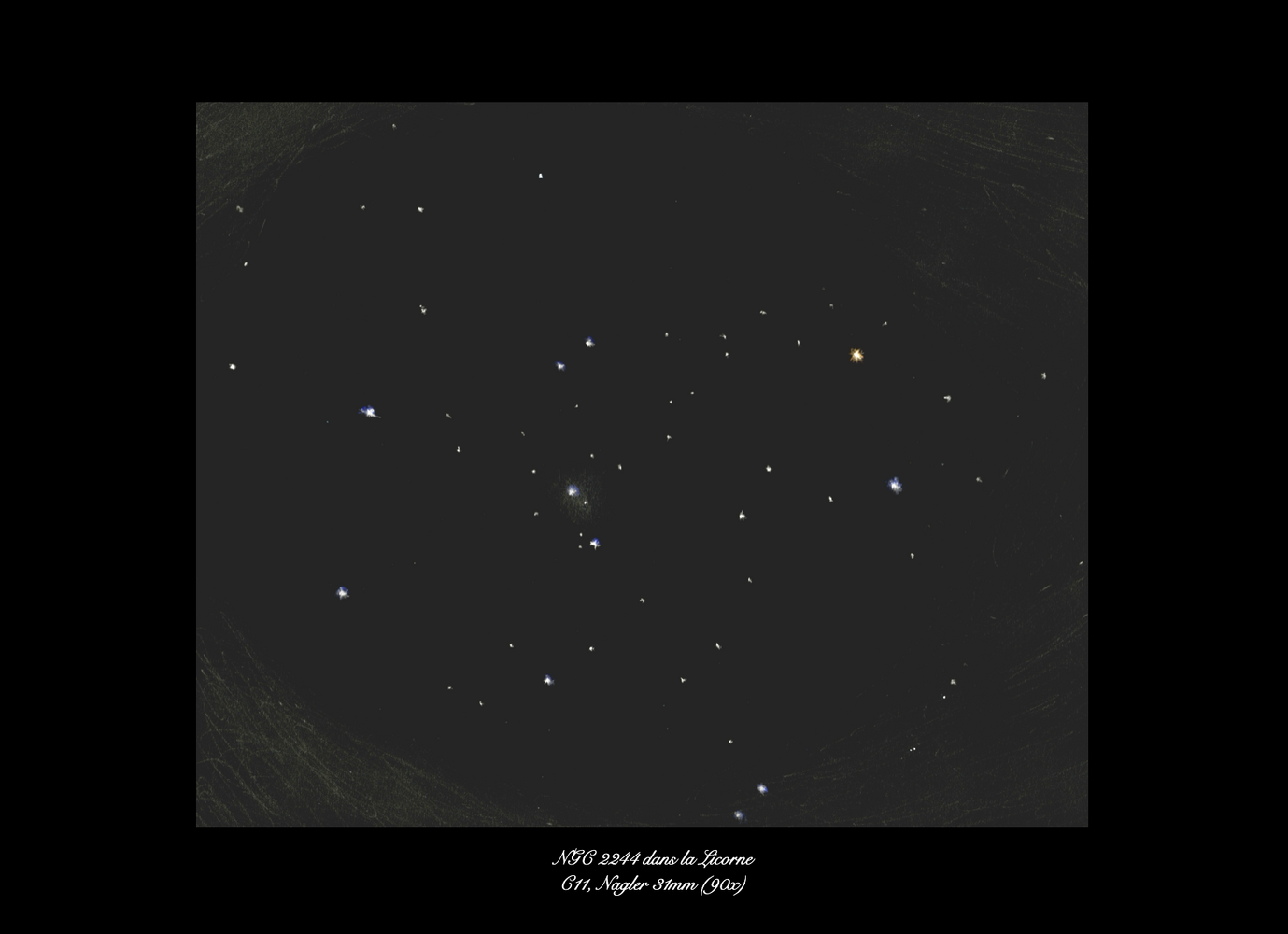

A 2m de focale avec le correcteur/réducteur de Starizona, elle rentre à peine dans le cadre de la ZWO ASI533 et son petit capteur carré. Il y a pas mal de différence - et de difficultés - entre le réducteur standard de Celestron donnant une focale de 1.7m et celui-ci. Meilleure qualité certes, bien qu'un peu de chromatisme soit toujours visible, mais bien plus exigeant. Pour une fois j'ai utilisé le script de Siril pour le pré-traitement, sans tri des brutes. J'ai donc tout gardé ce qui m'a permis de cumuler 9h de pose sur 2 nuits. Ca facilite indubitablement le traitement, qui était très plaisant à réaliser, sans prise de tête! Comme souvent j’ai fait une 1re version, laissé repoer, puis rebelotte avec moins d'agressivité. LA 1re version était trop "dure". Bref, voici les données, et le résultat: 5 et 6 mars 2025 186x180" = 9h18 Celestron C11, réd/corr Starizona; F=2057mm (f/7.4) ZWO ASI 533MCPro, Asiair, filtre Antlia tri-band, OAG avec ASI 220mini Monture AZEQ6 1ere gén. Siril, SetiAstro0 point

-

Hello, j'ai profité de quelques nuits pas trop mal pour faire pas mal de réglages modifs sur mon setup au niveau pilotage. Tant qu'à faire et magré un ciel pas toujours nickel et une lune qui monte, j'ai accumulé sur SH2-140 qui est uen nébuleuse assez faible mais assez jolie avec son mur de matière sombre. Cependant, il faudrait accumuler bcp plus en RGB pour avoir qqchose de sympa sur la zone du mur. D'ailleurs, à chaque fois que je mixe du RGB et du Ha, je trouve que le Ha prend trop de place. Je n'arrive pas à trouver un bon process pour ça. Ici il y a comem un nuage gris éclairé de derrière en RGB et c'est complètement disparu en Ha. Là j'ai fait avec CombineHaWithRGB En attendant, c'est donc sur 3 nuits (5,6 et 9/05) que j'ai pris environ 4h de RGB et 6h30 de Ha au C8 avec l'altair 26C D'abord la version RGB seule croppée (on en voit presque rien) puis avec Ha mixé. Côté météo, c'est baché pour plusieurs jours... Si possible, je vais tenter d'ajouter du RGB qd ça reviendra beau. a+ Sam0 point

-

0 point

-

Merci Lune cendrée et, si je suis arrivé à restituer l'ambiance, l'atmosphère, l'objectif est atteint. Bien content !0 point

-

Salut ! tu cherches de la « pure » carte du ciel (découpage par zones du ciel, les grandes constellations seront réparties sur plusieurs pages) ou plutôt des listes/descriptifs/photo d objets à observer avec leur positionnement ? (Ça peut être des cartes constellation par constellation avec les objets les plus intéressants à chaque fois) ? j aime bien la présentation de celui là (en fr c est « guide pratique de l astronomie de H Levy », ici en version anglaise mais voir les dernières photo pour la présentation des pages des constellations). https://www.etsy.com/fr/listing/1403494005/skywatching-nature-company-guide-to-view Ou quelque chose d intermédiaire, comme celui ci qui mélange cartes classiques (comme on peut voir sur la couverture) + tables d objets page par page avec les principales caractéristiques (par exemple la mag de la centrale des np ou l approximation du nombre d étoiles d un amas ouvert) mais sans autre descriptif pour ne pas fausser ce que tu peux imaginer des objets :0 point

-

On est responsable de la gueule qu'on fait, pas de celle qu'on a!0 point

-

😃 La granulation se voit assez bien avec la FC100, la ou j'avais plus de mal je trouve avec la 100ED. Aussi, tu pourras apprécier des zones plus claires sur la surface du soleil, c'est très beau. Les tâches évidemment ressortent avec beaucoup de détails aussi + de fines nuances de gris/noir. Tout à fait normal, pas de soucis. En été ça chauffe bien des fois, mais ça ne pose pas de problème pour la lunette, les filtres, ou les oculaires Le filtre UV tu peux le mettre avec le filtre polarisant oui, c'est mieux. Tu peux ensuite varier l'intensité du filtre polarisant pour avoir la meilleure image à l'oculaire. De mémoire oui tu as une espèce de butée avant de toucher le filtre ND. C'est un super setup qui permet d'apprécier la surface du soleil à sa juste valeur Il manque juste les protubérances0 point

-

Le mercredi 30 avril 2025, un rapprochement entre la Lune et Jupiter est annoncé sur les éphémérides. Les conditions météo étant optimales, nous décidons d’aller au Château Smith-Haut-Lafitte à Martillac (33) dans le vignoble des Graves, tout à côté du domaine des Sources de Caudalie. Le château, de structure médiévale, se prête bien aux images astronomiques grand champ. C’est donc sous différentes focales que j’image le rapprochement avec mon Canon 400D sur trépied photo. Objectif Samyang 14 mm, pose de 0.4 s – ISO 1600 Version annotée Objectif Sigma 18-200 mm, focale à 31 mm, f/d 5.0, pose de 0.6 s – ISO 1600 Objectif Tamron 150-600 mm, focale à 150 mm, f/d 5.0, pose de 0.6 s – ISO 1600 Et une dernière sur l’avenue principale d’Ayguemorte-les-Graves. Objectif Sigma 18-200 mm, focale à 31 mm, f/d 5.0, pose de 1/2 s – ISO 800 (cliquez sur les images pour les versions full)0 point

-

Bonjour Merci Pascal69 Oui c'est mieux, j'ai eu des pb avec Siril. Je l'ai réinstaller et ça tourne pour l'instant. 180Vision Je révise le traitement donc on verra le résultat. Si c'est mieux je posterai l'image. Bon dimanche.0 point

-

@macfly51 a je penses proposé la meilleure solution pour l'EQ3-2 (si c'est bien la tienne?) Voici le kit: https://astro-gadget.net/gadgets/control-of-telescopes/eqstarproeq3-eq-drive-upgrade-kit-for-eq-3-2-cg-4-orion-astroview-mounts Moins cher qu'un pifinder, et tu profites d'un kit courroie bien meilleur que la motorisation que tu as. Mais ta monture reste très (trop) légère pour faire de l'astrophoto, même si on y arrive. --- Pour l'électricité, il te faut une station électrique. Tu en trouves dans les 300€.0 point

-

Salut, J'utilise beaucoup "le ciel au télescope" édité par Stelvision : https://www.stelvision.com/astro/boutique/le-ciel-au-telescope/ Après ce n'est peut-être pas vraiment un Atlas au sens où tu l'entends. Il ne présente pas vraiment les constellations mais plutôt des objets intéressants à observer au télescope. Je trouve que la réalisation de ce bouquin est très bien faite, les cartes sont claires et lisibles et elles sont accompagnées d'une description de ce que l'on peut en voir au télescope/lunette en fonction du diamètre (60, 130, 200). Il y a sûrement d'autres bouquins très biens dont j'ai entendu parler mais ne les ayant jamais eu entre les mains je ne commenterai pas 🙂 D'autres avis vont sûrement arriver 🙂 Bon ciel !0 point

-

Très intéressant, je connaissais pas 👍0 point

-

Bonjour tout le monde ! J'avais imagé, ne sachant quoi faire ce soir là :)... M53 + NGC5053, avec la SQA55 et la QHY Minicam8, en LRVB. 2.5h de L et 30' par R/G/B, très simplement, sans prétention. Evidemment, @T350 va dire qu'avec une 55/264, on résoud pas un amas globulaire...mais bon, ça fait un champ d'ensemble Traitement sans chichis assez direct Siril / pix.0 point

-

Merci pour cet excellent retour. J’avais pensé à ce 23…. Mais la taille est vraiment importante. Un gros bébé !0 point

-

Salut, Tu as aussi beaucoup de retours positifs sur le site https://astro-gadget.net/ A voir s'il propose le modèle pour ta monture (désolé pas le temps de chercher, je file0 point

-

Il faudrait un champ gravitationnel, pas un champ électromagnétique. Je ne vois pas comment un champ électromagnétique pourrait déformer l'espace-temps.0 point

-

On voit bien les cratères ☝️0 point

-

belle compo, comme quoi même avec une petite focale on peut prendre de "petits" objets.0 point

-

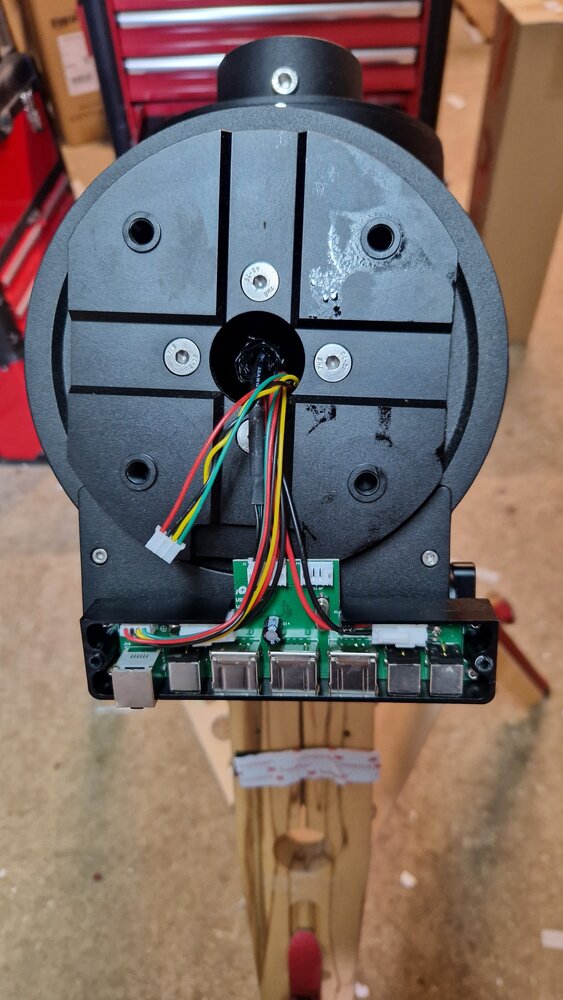

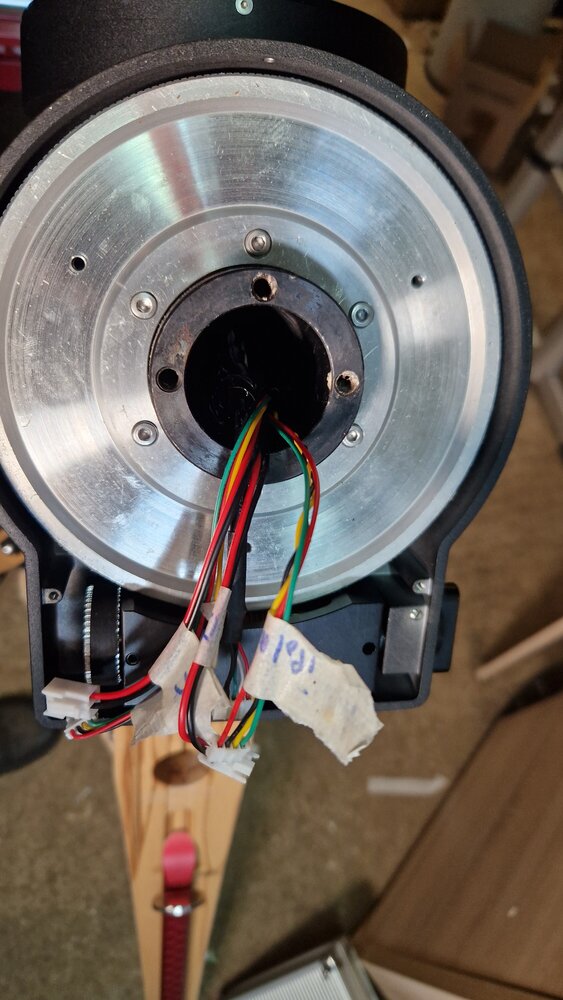

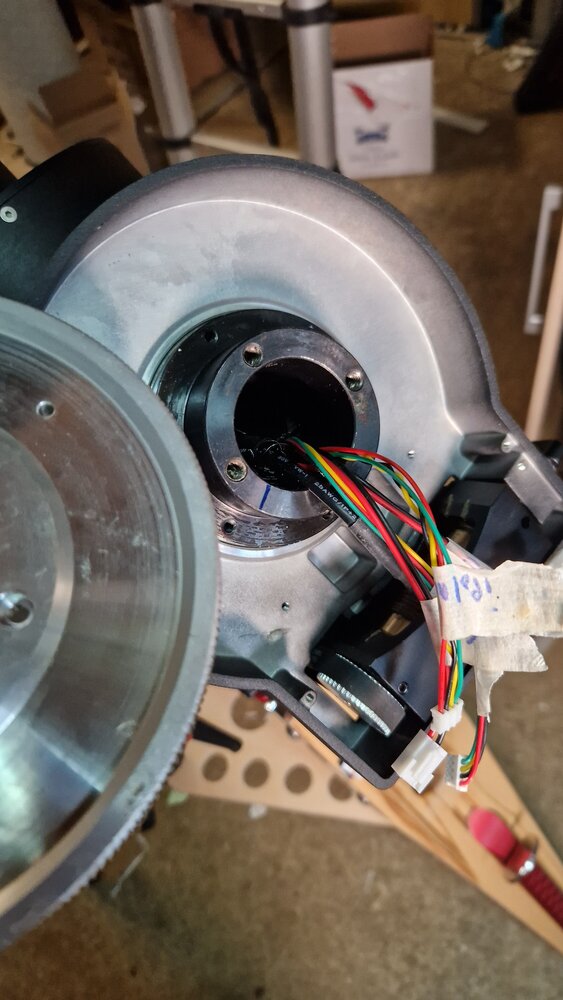

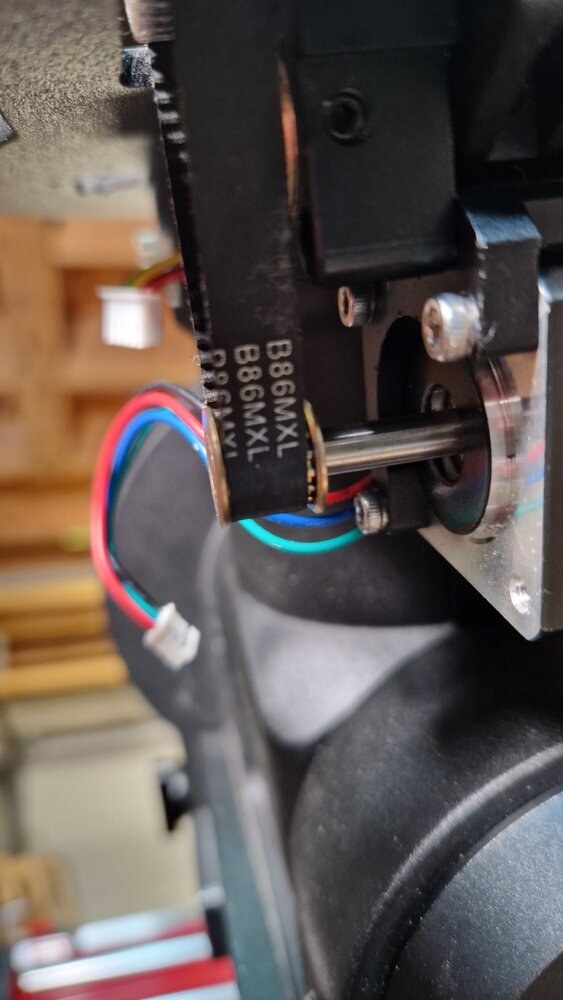

Bonjour à tous, Je ne vous apprends rien l'année 2024 et ce début d'année 2025 c'est pas ouf côté météo et le matériel n'a pas trop bougé. De mon côté j'ai eu l'occasion de sortir le Matos à la dernière nouvelle lune et j'ai pu remarqué un guidage .... approximatif avec quelques pic par-ci par là au guidage, entre autre au niveau DEC. Donc comme je n'ai jamais fait d'entretien sur ma CEM70 depuis son achat y a 4 ou 5 ans, je pense qu'il est temps. Donc Démontage du machin et j'ai pu remarquer que j'ai un petit point dure au niveau de ma Vis Sans fin en DEC et je vais donc changer les roulements REF 62900 Z (ou ZZ) sauf qu'aux prises de mesure ... ils font 22x10 ... ok jusque là mais 7mm d'épaisseur .. ça ne semble pas standard je n'en ai trouvé sur nos sites FR que des des 8mm ... Bon j'en ai trouvé sur Amazone mais bon ça ça ne m'enchante pas trop mais bon on verra bien car je vais changer les 4 Autre truc mes courroies sont assez sèches et quite à tout démonter je vais les changer aussi REF86MXL et là pareil épaisseur de 8mm mesuré au pied à coulisse .... encore pas standard et là je n'en trouve que des 6mm ou 10 mm Bon quand je vois l'espace qu'il y a sur les roues dentée 10 je pense que c'est trop ça va frotter le carter (comme c'est déjà le cas parfois !!) Avez vous une idée de ou je peux en trouver en 8mm ou alors est ce que pour vous 6mm c'est déconnant ? Merci Quelques photos pour les curieux0 point

-

Il est possible d'identifier cet astéroïde avec Pixinsight en annotant cette image. Pour avoir les astéroïdes il te faut télécharger les éphémérides de Pix pour les astéroïdes (au format xeph). Cette base de données contient 750000 astéroïdes. Effectivement il semble qu'il y ait une 1h de décalage par rapport à l'heure déclarée du fichier. En annotant le fichier pour le 03/04/2025 à 00h07min on obtient cette annotation (j'ai aussi limité la magnitude à 15 car il y a également 7 autres astéroides de magnitude 19 à 21 qui ne sont pas visibles du tout)0 point

-

Si ca peut te rassurer, c'est la même chose dans le monde plus ou moins "rural". Cette population là ne regarde pas plus le ciel (de jour ou de nuit), ou alors pour signaler dans bcp de cas, des phénomènes parfaitement identifiables, du moment qu'on a la culture scientifique pour les appréhender, ou accepter qu'on leur démontre/explique ce que c'est (cas typique de certains nuages ou simplement la Lune déformée à l'horizon, ou même Vénus très brillante en soirée). La différence par rapport aux "urbains", c'est que les "ruraux" auraient plus la possibilité d'observer le ciel au sens "pratique de l'astronomie" car de nombreuses petites communes et villes ont fait l'effort maintenant de couper l'éclairage nocturne. Mais pour cela, encore faut-il vouloir le faire... A plusieurs reprises également depuis des années, j'ai pu être attiré par des sifflements de météores. Etant principalement un observateur visuel mais ayant assez souvent le nez (les yeux !) dans des cartes, c'est d'ailleurs ce qui fait lever la tête en l'air. Maintenant, on la chance de pouvoir faire des déclarations sur Vigie-Ciel.0 point

-

Allez...elle vient de prendre son premier " bain de soleil"....😉... J' ai été récompensée par ce qui ressemblait bien à de la granulation solaire sur le pourtour de la plus grande tâche au bord disque?... Oui... jusqu' à présent, mes observations se sont faites entre les passages nuageux...pas trop longtemps... j' étais assez attentive à la " chauffe" de la surface rouge de l' helioscope, mais je crois que c'est normal.. J' ai lu pas mal d'anciens posts sur le forum, dont les tiens entre autres .. J' avais d'abord positionné le filtre UV cut sur le filetage de l' helioscope qui va dans le PO ( mais risque de surchauffe pour le filtre?), avant de le rajouter au filtre polarisant à l' oculaire... ça fait un peu long au bout de la jupe de l' oculaire...mais il y a apparemment une butée je crois ,qui empêche de rayer l'helioscope ? Pour le grossissement en effet, une centaine de fois maximum me semble adéquat pour garder une image fine ... C'est très beau en tout cas...et c'est gai de pouvoir se servir de son matériel en journée ...😵😊0 point

-

0 point

-

très belle prise !! La chaine de markarian à 135mm est top !! ça permet vraiment de se rendre compte de la taille de la population locale !0 point

-

0 point

-